清中后期淮北盐业与海州地方文化教育

——以敦善书院为中心

李传江

明清时期淮北盐业生产中心海州因为特殊地理环境及产业经济优势越来越受到政府的重视,海州不再像此前那样因为偏安山嵎位置而常常远离经济文化中心,尤其是盐业经济背景下的书院繁荣不断刺激着地方文化教育的发展。现存最早的方志《隆庆海州志》编纂刊印到崇正、明道、石棚、伊芦、毓秀等五所书院的创建等,都是在明中叶以后各级地方官员的倡导和努力下逐步完成的;明末清初虽战乱频仍各地书院亦遭不同程度的破坏,但经过顺康雍时期的恢复发展,海州地域又于乾隆时期兴建了朐山书院、怀仁书院、卫公书院(嘉庆重修)、天池书院,嘉庆时期兴建了石室书院,道光时期兴建了选青书院,光绪时期兴建了精勤书院、溯沂书院。这些都与淮北盐业经济的迅速发展是分不开的,而板浦场天池书院基础上改建的敦善书院则成为清中后期海州地方文化教育最具影响力的代表。

一、敦善书院的淮北盐业文化背景

清初战乱纷扰下的社会经济萧条、人口锐减,淮北盐产地的卤池破坏严重灶丁流徙严重,如康熙年间徐渎场复业灶丁实存114丁(原额850丁),临洪场复业灶丁实存242丁(原额850丁),兴庄场复业灶丁实存406丁(原额1111丁),而后期海禁期间更是“徐渎迁废,其额征折价则令各场代纳……临洪、兴庄之课独令商人代纳……并废三场而代其课,板浦等场供运有余,此亦疏通淮北之一良策也”。雍正朝淮北盐业恢复缓慢,与前时相比变化不大,徐渎场实存办盐灶丁134丁,临洪场复业灶丁实存242丁,兴庄场复业灶丁实存406丁。此后由于政府用兵军费的锐增,统治者对两淮盐业尤其是淮北盐业采取了一些相对恢复性政策,乾隆年间淮北盐业产销已经远超淮南,淮安分司也于乾隆二十八年(1763年)迁至海州,衙署设立在板浦,许多业盐商贾也随之迁至于此,各场灶丁烟户人口迅速增加,板浦场灶丁烟户2002户共7384口,中正场灶丁烟户3427户共10799口,临兴场灶丁烟户3334户共13062口;嘉庆年间海州分司管辖下的淮北盐场得以中兴,板浦场灶丁烟户4789户共13300丁,中正场灶丁烟户5184户共12042丁,临兴场灶丁烟户4378户共11763丁;道光十年(1830年)清政府任命陶澍为两江总督兼管两淮盐务,在淮北废引改票推行票法,于是“北鹾畅行,而南盐疲敝日甚”。加上淮南盐区海岸线大面积东移以及气候等不利因素的影响,海水趋淡海盐产出率日趋下降,以海州板浦为中心的淮北盐业逐渐成为淮盐生产运销中心。

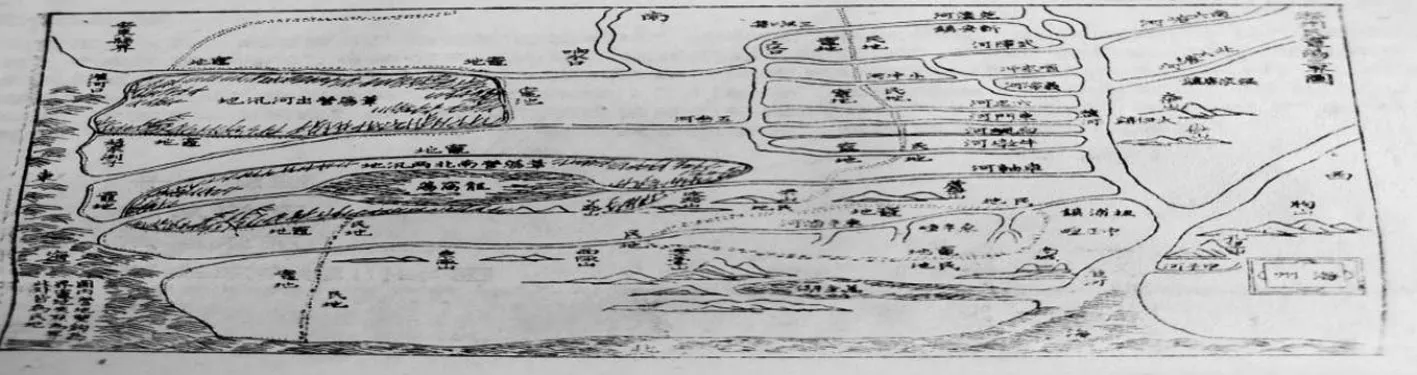

正因为淮盐经济重心的北移,嘉道时期海州盐业经济发展迅速成为国家乃至社会各阶层关注的中心,因各种原因迁居而来的“流人”、“浮人”入灶籍者逐渐增多。州志记载地方灶籍子弟占全体居民的五分之一,但他们生活在土著民和驻地军队的夹缝中,常与“民”争田、与“营”争荡,而所有的税课出入皆由盐官掌握并没有自主权,常受层层剥削而生活困顿。“合属之地界有三焉,曰民,曰灶,曰营。民居其七,灶居其二,营居其一。……灶之地咸而不沃,宜篙莱,其中多盐池,赋以砖计。附池之地曰场,赋亦以亩计。统灶之场曰板浦,曰临兴,曰中正。灶之属州者八,属赣者二,而沭无灶焉。凡税课之入出,盐官主之,政刑则统于有司。其疆址交错,营与灶争荡,灶与民争田”。

图1 海州民灶荡三界图(《嘉庆海州直隶州志》“食货图说”,第48页)

灶籍制度源于唐宋时期的亭户而正式设立于元代,明清时期政府沿用。由于特殊的社会地位和经济状况,作为群居成员逐步增加到一定数量的时候,地方政府对灶籍的管理及其子弟的教育就必然重视起来,无论是区域社会的稳定还是国家政府的课税都会受到这一群体的影响。而两淮地域灶籍入学制度则源于“明万历间定商灶籍,准运司送考,扬郡商灶籍派定商七灶三,共入学二十名,附扬州府学”,明清以来,扬州一直是淮盐的运销中心,各大盐商汇聚于此,因而府学多商籍子弟,而灶籍生员多来源于周边产盐区,如东台场、草堰场、安丰场、何垛场等,嘉道时期海州作为淮北盐业的生产运销中心,区域内逐渐增多且占有五分之一的灶籍人口成为地方社会各阶层的关注焦点,为灶籍子弟专门设立的书院对其进行文化教育必然成为这一盐业经济文化背景下的时代产物。

敦善书院是道光十八年(1838)海州盐运分司运判童濂上书时任两江总督兼两淮盐政陶澍审批后兴建的,“择地于镇东崇庆禅院左首,就小港填平兴造”。童濂虽是湖北江夏人,但于道光十三年(1833)任两淮盐业海州分司运判,十八年(1838)编《淮北票盐志略》十五卷,二十六年(1846)擢升淮北监掣同知,二十九年(1849)调任两淮盐政都转运使,延请名士刘文淇、杨亮、吴廷扬、王翼凤等作《南北史补志》,《(光绪)两淮盐法志》为其立传并述其生平,但主要事迹迄止年未见详录;而陶澍身为两江总督兼两淮盐政官也多次亲临海州督办海运并成功推行了淮北票盐改革,从根本上杜绝了淮北盐业的时弊,增加了清政府财政收入,并将票盐改革经验进而推广到整个两淮盐区。

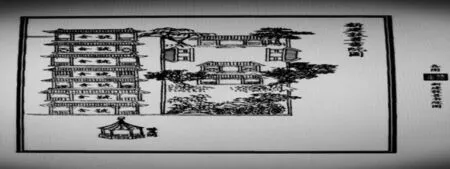

“盐属旧有郁洲书院,唐志仅寥寥两行,其时本无可叙述也。今江夏童公创建敦善书院,甲于江淮,藏书万三千卷,多士鼓箧景从,文风蔚起。乔林安砚石室十有五年,而主郁洲敦善之讲席者前后将二十年,躬逢其盛,载笔欣然……敦善书院在板浦场之东,淮北三场旧有天池书院,嘉庆中改名郁洲,移于板浦,为临兴场大使借居,迄今阅三十余年,生童无课之所。道光丁酉海州分司童公择地鼎建,高其閈闳,广其学舍,俾负笈者敬业有地,树以松柏桐椿,豫储栋梁之选焉。诸生以晋征士陶渊明先生曾游东海,今云台山麓已建专祠,景仰高风形诸歌詠,因取《彭泽集》中‘匪道曷依匪善奚敦’之句,请改郁洲书院曰敦善书院。童公详定条规,并捐备书籍一万三千卷,钤盖印信,以垂久远。又于书院东隅辟射圃一区,中建崇亭,缭以周垣。春秋佳日,桃李向荣。菊英晚香,为朐阳文游胜地。至三场向有社学,昉于前明宏治二年。考诸盐法志,已称久废并无旧址可稽。童公创建于盐义仓之北凡二十楹,延师启塾,实力举行。其南厅三楹为水龙局,创制激桶,新设水夫,既富加教,兼备不虞,要皆票盐之成效也。

图2 新建敦善书院图(见《淮北票盐志略》卷一,第35页)

文中“唐志”是时任海州知州的唐仲冕于嘉庆九年(1804)五月至嘉庆十年十一月总纂修的《海州直隶州志》,嘉庆十三年刻本问世。志中关于郁洲书院条记曰:“在板浦镇,盐场所建,以课灶籍子弟。束脩膏火,岁有常规,海州运判主之”,确为“寥寥两行”语焉不详,但明确了建设者是盐场、教育对象是灶籍子弟、管理者是“运判”,都以淮北盐业为主而与其他从业人员无关,可见其时清政府对海州盐业经济发展的重视程度。许氏文中最后还强调了书院建设与运行皆是淮北盐业废引改票成效的重要表现,而废引改票正是陶澍以海州为中心的淮北盐业试点改革继而推行至淮南的重大贡献。

二、敦善书院建设运行及生员教育皆以淮北盐业为中心

宋代以来的书院一般由民办、官办等区别,明清以后由于商业资本的积累,无论是民办还是官办书院很多时候都是要借助商人出资,也多有官、民、商共同出资的情况。而在某一地域内特殊的经济体环境中,其教育经费的来源主体也常常是此经济体的相关从业人员。敦善书院经费来源正是以淮北盐业经济作为后盾,其教育对象更是以盐业从业人员子弟为主。

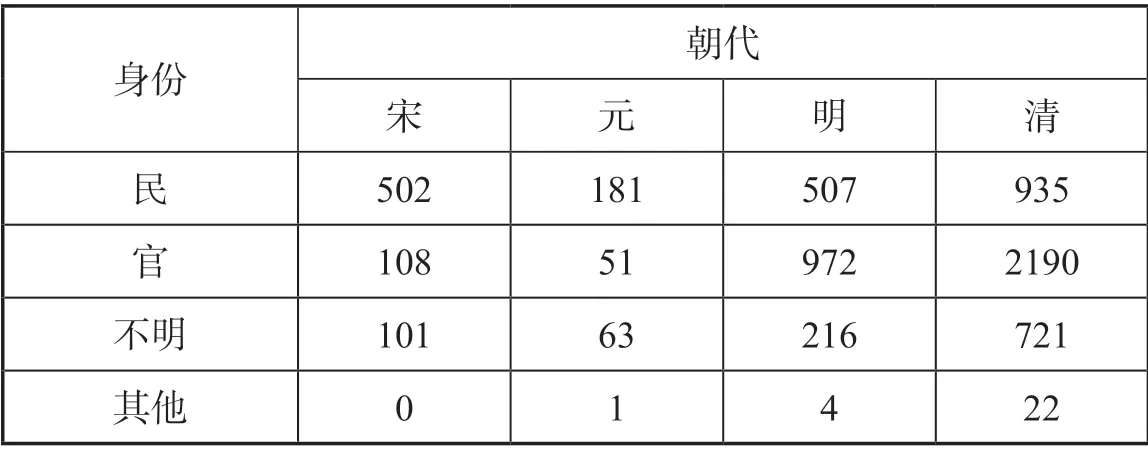

表1 书院创设兴复改造人物统计表①曹松叶:《宋元明清书院概况》,《中山大学语言历史研究所周刊》,1929年12月—1930年1月,第10辑第111-115期。

表2 书院建设情况统计表②陈谷嘉、邓洪波《中国书院制度研究》,杭州:浙江教育出版社1997年版,第354-359页。

(一)经费来源与淮北盐业经济密切相关

敦善书院首批建设经费的绝大部分来源于盐官、盐商和相关从业人员的捐资。作为劝捐首倡者的海州盐业分司运判童濂带头捐银三百两,时任淮北三大盐场的临兴盐场大使王汝锟因占住书院旧址亦捐银三百两,板浦场大使帅宗榆捐银一百两,中正场大使未见捐输记载,据道光十九年盐运使沈祥奏报“内除拨支已故中正场大使张开元欠解票税银一百十三两六厘外……”,推测其时中正场大使或为暂缺,故未有捐输记载,而《(道光)两淮盐法志》对于道光年间的海州分司三场大使记载缺失,希待后世文献资料补充。在相关盐官们的带头鼓舞感召下,从道光十四年(1834)至十七年(1837)的四年时间里与淮盐相关的其他从业人员如“董事、池丁、灶户、票贩、局商以及江运商人”等共捐银6838两,加上三位盐官的七百两共计7538两。这些捐银仅够重新修建一所书院的主体建设成本,而初步选址的填港费用已经由灶、商分数年捐输完成,但后期修建书院所需工匠及相关费用未有着落,因此还需申请“官为弹压”,并且书院建起来以后的其他各项开支如膏火费、束脩费、考课费、董事薪资以及屋宇岁修等费用更需从长计议。童濂奏禀拟请从每年票盐正额中加派余盐并扣存一千引,用此每年可获利740两左右,加上运库每年拨付书院正项费用360两共有1100两之余,约够书院各项开支或可略有余存,如能每年引盐获利更多,数年之后亦可买田生息,引盐遂可停止。时任两江总督兼两淮盐政的陶澍将此禀报交予两淮盐运司核议后,同意童濂关于书院的修建及经费筹措方式,但限定扣存盐引五年,即五年内共可获利三千七百两左右以供书院所有经费开支。

由此来看,敦善书院的建设经费捐助人都有淮北盐业文化背景,或各级盐官或各类商贩或各处灶丁等,而书院建成后的各项开销主要依靠政府拨款,一是每年运库拨付的三百六十两,这对于一个书院的正常维持是远远不够的;二是由每年票盐扣存一千引的获利,这笔费用相当于运库拨付银两的两倍。两项费用加起来除去每年的所有开支外结余寥寥,因此很难按计划再有多余钱两购买学田。而学田对于书院的经济再收入来说又是最为重要的,“院有田则士集,而讲道者千载一时;院无田则士难久集,院随以费,如讲道何哉?”事实上,清代书院的各项经费来源已经呈现多元化趋势,主要有政府拨款、民间捐赠、学田收入、书院其他经营等。而海盐盛产地域的许多书院或多或少都要靠运库余款拨银生息贴补膏火,如浙江万松书院、敷文书院,天津问津书院、辅仁学院等。类似敦善书院经费来源主要靠运库拨付和扣号获利的则很少,一般都是由盐官负责建设或管理的书院才会如此,他们常常利用职务的便利条件发动以盐商为主的群体捐输,如扬州的安定书院、梅花书院、乐仪书院等“皆隶于盐官,藉其财赋之余,以为养育人才之地,故饩廪之给视他郡为优。若夫人才之盛衰,必视都转之贤否”,这样经费充足的书院更容易聘请到名士大家作为山长,也更容易教育出更多的人才,书院名播远扬其运行才能更长久。实际上,海州地域久有利用政府盐业课税资助地方教育之事,州志载“社学旧在城内……乾隆七年,知州卫哲治于盐规款内详订束脩,延海州拔贡赵尊德教之”,相关盐法志载“卫公书院在大伊山镇,乾隆九年海州知州卫哲治创建,兵燹后捐助无多,经费不敷。光绪十五年海州分司徐绍垣劝谕票贩每盐一包捐银一毫,又由大伊山卡员恽洪年助钱六十千共成二百千。十七年以院中仅课童生推广兼课生员,饬贩加捐一毫,是年得钱三百三十余千以助膏火”。由于这样的历史传承,源于盐业经济文化重心的敦善书院直至同治年间其日常经费来源仍然依靠分司盐引扣捐,“盐政曾国藩允分司请每引捐银二厘六毫以资津贴”。正是因为有了坚强的盐业经济做资本依靠书院才得以正常运转并向更好方向发展,后至光绪三十二年(1906),在政府诏令全国范围内书院统一改名为新学堂的大背景下,敦善书院复改为北鹾学堂,其本意是淮北盐业学堂,依然保留有盐业文化的背景,1914年改为县立第一高小,迈向了近现代教育的新篇章。

(二)生员以淮北盐业灶、商两籍子弟为主

改建后的敦善书院沿袭郁洲书院制度依然以灶籍为主,并根据实际情况学习其他盐区的教育体制增设了商籍,但海州地域的盐商多为“垣商”(又称场商),其经济实力社会地位等较灶籍而言稍有提高但与运商、总商等而言相差甚远,也是地方政府关心扶助的对象。并且这些盐商也多有徽商渊源如汪氏、程氏、江氏等,而徽州人向来重视教育,“人喜读书,虽十家村落,亦有讽诵之声”,因业盐迁居的他们将这种读书的风气带入了两淮盐区的大部分地域。针对这一特殊现象,敦善书院决定增加商籍生员。商籍是明清时期商业经济发展下的必然产物,也有专门为商业子弟设立的书院出现,如“越华书院的创立宗旨、培养对象有其不同于一般书院的特殊性,这一商籍背景书院的出现与明清社会以来商业资本在社会经济结构中的日益活跃、商人阶层社会地位的提高有密切关系”。从敦善书院生员招生主体来看,商籍子弟教育并非书院新建目的,而仅仅是作为灶籍子弟的附加。

关于灶籍,敦善书院建设的直接负责人也是时任淮北盐场海州分司运判的童濂在《新建敦善书院并请酌增经费银两及添设义学禀》中专门提到丁灶生童因为生活贫困且郁洲书院废弃而无处读书问题,但他们又是“淳谨”“向学”之人,于是以官方名义将其聚于盐业分司衙署并拨银按月授课,但官署终究不是“会课之所”,因而请求上级盐政另筹经费新建书院。

又值纲盐疲惫,丁灶衣食不给,生童尤属单寒……查三场丁灶,地处海滨,素习淳谨,加以培养,则人皆向学。职于道光十三年四月受任今职,十四年即专延院长,聚诸生童于分司署内,按月两课,除应支膏火外,捐备花红饭食。第念官衙究非会课之所,亟思兴复书院,而经费必须另筹。

究其原因,敦善书院的亟待修建是盐运司官员对贫苦灶民子弟教育的一种政策扶持。实际上,不仅是教育问题,其他诸如赈灾等政策也有专门针对灶民群体的。因为明清以来海州地域的盐业生产和运销一直受到国家层面的政府重视,为了更好地发展盐业生产,地方政府也不得不对该地域的灶民生活采取诸多优恤政策,尤其是雍正年间盐义仓的建立最初即有专门针对灶籍民众以解决缓急之需的,“一在治东,属临兴场。一在板浦,属板浦中正场……五年又以灶户远住海滨,着于近灶地酌立数仓,积谷以济贫灶缓急之需”,直至道光年间依然有专门针对“盐属”的储谷政策,“自雍正五年奉敕创建,额贮仓谷三万四千二百石……道光乙未,两江总督陶文毅公敕令盐属劝储仓谷以备荒年。是时淮北海州分司为江夏童公濂,示谕商贩于交收盐价之际每引各捐一分,汇交分司库内存储。众情踊跃。丁酉议定章程重建板浦仓廒……”。这些盐义仓的设立能为灶民的生产生活解决后顾之忧,至少无须担心年欠时的挨饿问题,解决了温饱问题以后,灶民子弟的教育问题就成了盐业生产群体另一个关键的稳定因素。因此,当清代中后期淮北盐业经济蓬勃发展之时,以敦善书院为重要纽带的地域文化教育建设应运而生。

敦善书院自其前身天池书院建成以来直至清末改为学堂,历任两淮地域的盐政官或盐运使官都非常重视其建设尤其是经费的筹措及其运行发展。从书院建设之初乾隆年间的盐政官吉庆到中期迁建嘉庆年间的盐运使曾燠再到后期改建道光年间的两江总督兼两淮盐政官的陶澍以及同治年间的盐政官曾国藩等,在主要盐官的大力支持下,书院的每一阶段历程都更多依赖于两淮盐业尤其是淮北盐业的各项经费投入,从建设到管理再到生员教育等无不依靠强大的淮盐经济文化背景,无论是作为管理者的盐官、作为运销者的盐商还是作为生产者的盐民都是敦善书院发展的主要贡献者。而淮北盐业的生产经营和管理运销也时时影响着区域其他文化艺术、生活习尚等诸多方面,甚至诸如人口流动、城市变迁等。国家非物质文化遗产海州五大宫调的盛行、文学名著《镜花缘》的问世等无不深深打上了淮北盐业文化的烙印,而与敦善书院渊源深厚的名士大家如凌廷堪、许乔林、李汝珍等也都与海州盐业文化有着不可或缺的联系,并为海州地方文化教育的发展做出了重大贡献。