功能视角下多义词的衍生机制及其语言教学启示

——以汉语“节”为例

周 莉

一、引言

现代汉语中,词汇的多义现象普遍存在。对外汉语教学中,留学生对多义词的学习普遍存在着一定的困难。据张江丽对93名留学生学习多义词情况的问卷调查,结果显示76.7%的初级水平学习者和71.45%的中级水平学习者都认为多义词的学习难度在中等以上。调查反映出留学生学习多义词的难点在于他们不善于总结多义词不同意义之间的联系。而这一学习难点的形成从根本上就缘于教师尚未有效地抓住多义词多个意义之间的内在关联进行教学。所以,本文针对教师该如何建立多义词的意义系统展开讨论,我们认为这一问题的核心就是多义词的衍生机制问题。

二、以往多义词研究的局限

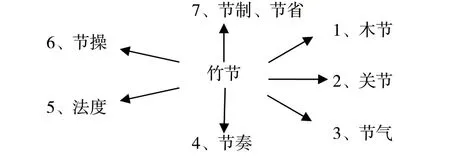

以往多义词研究主要从两大方面展开:基于“小学”的传统研究和基于认知理论的研究。以汉语中“节”为例,传统研究分析它多个义项之间的关系如图1所示。

图1 对“节”多个义项关系的传统分析

《说文解字》分析“节”的本义:“节,竹约也。”即“竹节”。本义用于树木,则指木节;用于动物,则指关节;用于时日,则指节气;用于音乐,则为节奏;用于社会政治,则为法度;用于道德方面,则为节操;用于动作,则为节制、节省。这种分析虽然描述了“节”各义项间的引申路径,但忽略了引申动因。认知研究对此有所弥补,它通过隐喻解释了木节、关节、节气、节奏与本义“竹节”的关系,但却无法解释节省、节操和法度与“竹节”之间有何关系。

分析问题的根源,在于人们对多义词研究视角的局限。以往研究只是局限于从理解角度考察多义词义项间的存储关系,而尚未从生成角度去考察它们义项间的衍生关系。所谓存储关系指的是我们母语者习得多义词后,多义词的各个义项在长时记忆中的储存方式。莱考夫(Lakoff)(1987)认为多义词的存储方式就是“辐射状的原型结构”,即一个以原型为基础的范畴化过程,多义词的各个义项是相关范畴的成员。人们一般把本义义项理解为一个意义整体,作为“中心原型义项”,通过引申义与本义距离的远近形成辐射范畴来存储多义词的义项。莱考夫强调指出这种本义和引申义之间的辐射关系只是说明义项的存储方式,而并非要解释各个引申义项如何从原型义项“生成”。而人们在研究多义词义项间衍生关系时,却恰恰误用了这种存储关系的思路,也想当然地把本义看作一个意义整体,作为引申义的直接起点,忽略了对本义的分析,结果就遇到了我们前边提出的问题,即从本义的义项整体出发,很难对多义词“节”各义项的引申进行统一合理的解释。这就造成留学生学习多义词时,因缺乏对多义词义项间相互关联的理据的认识而无法对多义词义项进行系统掌握。

鉴于以上由研究视角所带来的问题,我们在分析多义词义项的衍生时,就从生成角度即功能视角出发,打破以往人们先在地把本义视为意义整体的认识。因为虽然引申义由本义发展而来的这种认识没错,但不足以解释引申义项的生成。这就好比我们都知道孩子是由母亲生的,但要回答孩子是如何由母亲生出来的这个问题,就必须要深入分析母亲(女性)的生理构造。当我们认识到孩子是从母亲的子宫中生出来时,就无疑把问题向前推进了一大步。同理,如果仍然把本义看作一个意义整体就无法深入分析引申义项的生成,那么该如何认识本义呢?下面我们就要从功能角度来认识词义。

三、功能视角下对词义的认识

(一)词义是主观范畴化后语义特征的集合

在功能视角下,我们把语言看作是交际和认知的工具。我们认为凝结在语言符号(如词)中的意义即所指“概念”,不同于一般所理解的“概念义”。以往根据词义成分中与客观事物存在的直接和间接关系,把词义分为两部分:客观的概念义和主观的色彩义。其中的“概念义”是反映客观事物自身的那部分内容,被称为客观义、理性义或指称义。而我们认为词义无法被这样人为切分开。

从功能视角看,词义本身即“概念”产生于我们的指称需要。在指称对象的过程中,语言就与范畴化密切相关,即人们对所指称的对象进行了概念化、范畴化的认知。这种范畴化认知的结果,就是我们从不同角度抽象出了对象的系列特征,这些特征的汇总就是我们所认识的词义。可见,词义储存着人类用来理解这个世界的认知范畴。我们认为词义就是主观范畴化后这些语义特征的集合。

(二)从跨语言的词义比较证明功能视角下的词义观

正如美国语言学家沃尔夫(B.L.Whorf)认为,我们都按自己本族语所规定的框架去解剖大自然。我们在自然现象中分辨出来的范畴和种类,并不是因为它们用眼睛瞪着每一个观察者,才被发现在那里。恰恰相反,展示给我们的世界是个万花筒,是变化无穷的印象,必须由我们的大脑去组织这些印象,主要是用大脑中的语言系统去组织。所以,不同主体(如不同民族)由于认知角度不同,所提取的语义特征不同,就决定了跨语言的词义间不可能绝对等值。比如,对于“生物学上的女性家长”这一客观对象,不同民族从不同认知角度抽取特征后,形成不同语言中的概念:在英语中就表达为“mother”;在美国西南部地区纳瓦霍语(Navajo)中就表达为“shimá”。下面,我们对它们分别进行分析。

首先,看英语中mother概念形成于以下5个模式所提取的特征:

A、遗传模式,即mother提供遗传基因;

B、生殖模式,即mother能生产孩子;

C、养育模式,即mother应抚养孩子;

D、谱系模式,即mother是最直接的女性祖先;

E、婚姻模式,即mother是father的配偶。

这5个特征综合起来形成的mother概念就是Wittgenstein提出的“家族相似性”的原型结构。Rosch&Mervis(罗施&梅维斯)将“家族相似性”定义为:“一组形式为AB,BC,CD,DE的项,每一项都同一个或几个其他项拥有至少一个或者几个相同的要素,但是没有或几乎没有一个要素是所有项共有的。”Lakoff根据上述模式特征聚集的多少,把mother概念分为原型成员和非原型成员:指称具有所有特征对象的概念就是mother的原型成员;指称具有某些特征对象的概念就是mother的非原型成员。如凸显A、B但不符合C的成员就是“生母”;凸显C但不符合A、B的成员就是“养母”;凸显C、E但不符合A、B的就是“继母”。从这个意义上看,某人就可以说:“我有四个mother:一个是提供我基因的供卵者,一个是生我的人,一个是把我养大的人,一个是我父亲现在的妻子。”我们把mother概念结构图示为下图2:

图2 从概念生成角度看mother的原型结构

接下来,看美国西南部纳瓦霍语(Navajo)中的“shimá”,它相当于英语mother一词。根据加里·维瑟斯本20世纪70年代做的有关记录,纳瓦霍语shimá的基本意思并不是“生物学上的女性家长”,而是特别强调shimá繁衍和维持生命的行为。只要有此种行为的生物,就可被称为shimá。甚至可以将shimá的所指延伸至人类以外,因为不只是人类能繁衍和维持生命,如玉米田、羊群,地球本身等,都可以称为shimá。我们把纳瓦霍语shimá概念的语义特征总结为:

Ⅰ.繁衍生命

Ⅱ.维持生命

对比这两种语言,纳瓦霍语shimá概念是“Ⅰ+Ⅱ”形成的原型结构;而英语mother概念是“A+B+C+D+E”形成的原型结构。也就是说,纳瓦霍语shimá并不是建立在英语mother语义特征的框架中,而是完全采用了纳瓦霍族自身的认知视角,从Ⅰ和Ⅱ这两个行为特征角度形成了shimá概念。可见,以往我们认为的不同语言中相对应的概念其实是建立在不同的范畴化的语义特征框架下,从严格意义上讲,语言间并不想当然地存在能够简单对译的概念。

所以,英语mother和纳瓦霍语shimá虽然都可以指称客观存在的“生物学上的女性家长”,但是二者身上不同语义特征形成的集合从根本上决定了二者完全不是一回事。

从以上跨语言词义的比较中可以看出,不同民族主体认知的不同,决定了提取的语义特征不同,不同的语义特征集合从根本上就形成了不同语言各自的词义。可见,词义就是主观范畴化后语义特征的集合。

(三)从儿童词汇习得的偏误验证功能视角下的词义观

以下儿童词汇习得中的偏误实例可以从反面验证功能视角下的词义观。

(1)[语境:12个月的儿童,在一个阳光明媚的早晨,家人带她去公园。]

她抬头看着太阳,说:“灯灯。”

儿童生成的“灯”:【功能:发光】。他们仅仅从事物的【功能】范畴特征即“能发光”来认识和使用“灯”的概念。

(2)[语境:31个月的儿童,看着画在书上的蜡笔道,指着书问妈妈。]

孩子问:“妈妈,洗洗书好吧?”(作者对自己孩子的语言偏误实录)

儿童生成的“洗”:【结果:干净,把脏东西去掉】。他们仅仅从动作的【结果】范畴特征即“能把脏东西去掉”来认识和使用“洗”的概念。

(3)[语境:33个月的儿童,妈妈深夜开灯给孩子换尿布,孩子捂着眼睛对妈妈说。]

孩子说:“妈妈,太晒了!”(作者对自己孩子的语言偏误实录)

儿童生成的“晒”:【程度:(光线)强得刺眼】。他们仅仅从性状的【程度】范畴特征即“强得刺眼”来认识和使用“晒”的概念。

以上偏误的形成恰恰从语言生成角度反映了人们是如何认识和掌握词义的过程。杜映研究指出,儿童最初词义的心理表征就是从一个笼统的模糊的整体形象向分化的具有一个或多个特征和属性的同类对象发展的过程。我们认为这也就是逐渐掌握范畴化语义特征的过程。儿童初期由于受自身认知水平的限制,他们对词义仅仅抽象提取出个别的语义特征便加以使用,结果导致对词义内涵缩小而引发外延扩大的偏误现象产生。随着儿童认知能力的增强,当他们能够充分认识并提取出词义的所有范畴特征,掌握语义特征的集合即【X1】+【X2】+【X3】……+【Xn】=X时,儿童就正确掌握了词义。如例(2)中“洗”,当儿童掌握它的语义特征除了【结果】范畴外,同时还有【方式:用水等液体】等特征时,儿童就正确习得了“洗”这个词,也就不会产生(2)这样的偏误。我们通过这些儿童词汇习得中的偏误现象可以从反面验证,人们所认识的词义就是指称对象的语义范畴特征的集合,这些范畴化特征就是词义的核心要素。

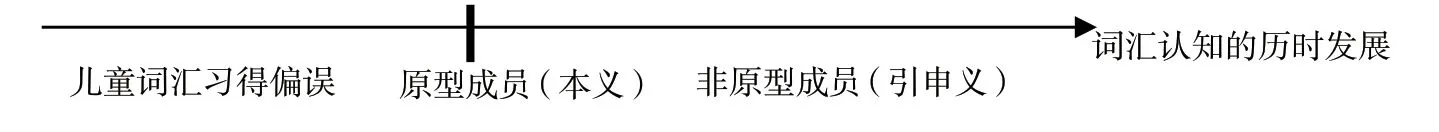

这里,我们要说明两个问题:一是我们对词义的这种分析不同于结构主义的义素分析法。因为义素分析法是建立在结构主义语言观下,把语言看作一个封闭的系统,遵循着结构音系学的模式发展而来,这就决定了这种分析方法是在语义场内部进行的特征比较,分析出的特征根据不同权重分为:最大权重的定义特征和部分权重的成员特性化特征。而我们在功能主义语言观下,把语言看作用于交际和认知的开放性工具,所以,我们分析出的语义特征作为范畴化的结果,反映了词义不同范畴方面,并不存在权重的不同。二是如前所述,词义是语义特征的集合所形成的原型结构,存在非原型成员来指称具有某些个别特征的对象,但从历时角度看,人们一定是在掌握了体现全部语义特征的原型成员(本义)之后,才以其中的某些语义特征为基础去引申认识非原型成员(引申义)。这与儿童词汇习得偏误中直接泛化某些个别特征理解的概念属于词汇认知的不同阶段。如下图3所示:

图3 词汇认知发展阶段

通过研究儿童词汇习得过程中的偏误现象,我们发现这种偏误的产生与多义词引申义项的生成虽然属于不同认知阶段,但是二者的认知机制却是一样的:都是提取凸显事物范畴化的特征为语义原点。不同的是儿童受认识水平局限,偏误的范畴化特征被不断纠正;而我们民族约定俗成的范畴化特征就成为多义词的义项得以衍生的源泉,通过隐喻和转喻等认知途径加以泛化后形成新的概念来指称对象,这样,就衍生出词的不同义项,形成多义词。

四、功能视角下对多义词的认识——以“节”为例

下面,我们就以现代汉语中的多义词“节”为例,来分析多义词义项的衍生机制。

《现代汉语词典》(第6版)对“节”各义项的解释如下:

①物体各段之间相连的地方:关~、竹~。

②段落(音调高低缓急的限度):~拍、~奏。

③用于分段的事物或文章:两~车厢、上了三~课。

④节日(纪念日或庆祝宴乐的日子)、节气(中国历法把一年分为二十四段,每段开始的名称):春~、清明~、~气。

⑤删节(略去,简略):~选、~录。

⑥节约、节制(省减,限制):~电、开源~流。

⑦事项(礼度):细~、礼~、生活小~。

⑧古代授给使臣作为凭证的信物(出使外国所带的凭证):持~、符~、使~。

⑨节操:气~、高风亮~。

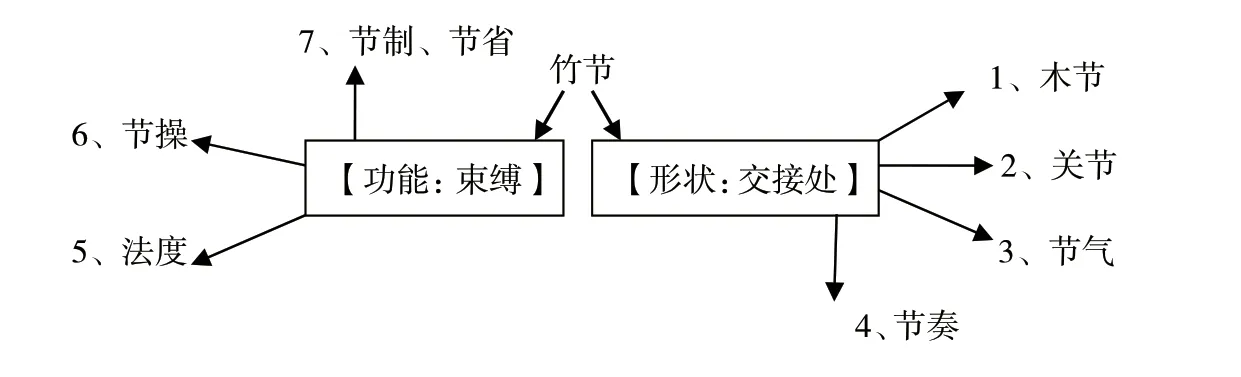

多义词的本义是指称事物之初,对于建立在此基础上的引申义的理解至关重要。推求词的本义:一是根据汉字最初的形体;二是要有可靠的文献书证。对于“节”,何九盈、蒋绍愚(2010[1980])从字形“節”和文献《说文》记载研究得出它的本义是“竹节”。而我们分析汉语对于“竹节”的认识,从以下两个角度抽象出它的两个语义特征:第一,从形状角度,它是两段竹子的【交接处】;第二,竹节的缠束之状引发我们从功能角度,认识到它具有【束缚】性。“节”的以上多个义项就是从这两个范畴化角度引申而来。具体分析如下:

(一)【形状:交接处】

1.隐喻指其他物质实体的交接处,也就是义项①物体各段之间相连的地方。

1)木节。如:(4)不遇盘根错节,何以别利器乎?(《后汉书·虞诩传》)

2)骨节、关节。如:(5)彼节者有间,而刀刃者无厚。(《庄子·养生主》)

3)符节。如:(6)骞持汉节不失。(《汉书·张骞李广利传》)

因为符节是中国古代朝廷传达命令、征调兵将以及用于各项事务的一种凭证。它用金、铜、玉、角、竹、木、铅等不同原料制成。用时双方各执一半,合之以验真假。可见,“符节”也是指以上凭证相连的地方,因为它们只有相连后才能发挥效力,所以,可以表达义项⑧古代授给使臣作为凭证的信物。后来,也可转喻指持符节的人即使节。

2.隐喻指抽象事物的交接处。

4)时间的交接处,也就是义项④季节、节气。如:

(7)四时、八位、十二度、二十四节。(《史记·太史公自序》)

(8)寒暑易节,始一反焉。(《列子·汤问》)

5)音乐的交接处,也就是义项②节奏。如:

(9)长歌赴促节。(陆机《拟古》)

(10)扬枹兮拊鼓,疏缓节兮安歌。(《楚辞·九歌·东皇太一》)

3.转喻指交接处之间的部分,即义项③用于分段的事物或文章段落。

(二)【缠束之状】→【功能:束缚】:隐喻投射到不同的认知域

1.隐喻指物质上的束缚,也就是义项⑥节约。如:

(11)节用而爱人,使民以时。(《论语·学而》)

(12)故食不可不务也,地不可不力也,用不可不节也。(《春秋·墨子》)

泛化后也可指义项⑤删节。

2.隐喻指精神上的束缚,也就是义项⑨节操。如:

(13)时穷节乃见。(文天祥《正气歌》)

(14)圣达节,次守节,下失节。(《左传·成公十五年》)

3.隐喻指制度上的束缚,也就是义项⑦礼节。如:

(15)礼不踰节。(《礼记·曲礼》)

(16)长幼之节,不可废也。(《论语·微子》)

可见,由“节”的范畴化语义特征【功能:束缚】通过在物质、精神和社会制度方面的隐喻,就可以得到“节约、节操、礼节”之义。这样,就解决了我们在引言中提出的问题:如何在“节”的本义“竹节”和其引申义“节约、节操、礼节”之间建立内在联系。

认知语义学认为,像上文图1这种网络表征存在把意义表征为相对孤立实体的缺点。当我们看到所涉及的那些特征时,复杂而又微妙的相互关系才会显露出来。所以,我们把多义词引申义项重新分析为图4:

图4 对“节”多个义项关系的重新分析

Taylor(泰勒)认为多义词的各个义项并非有一个共同的意义特征。他认为最完整的包含全部属性的义项就成为这个语义范畴中的原型成员,而其他成员不必然要求具有全部属性,可以从不同角度勾勒出属性中的某个方面,或在其基础上进行隐喻转换,从而构成一个复杂的语义链。正是这些不同属性的语义特征才使得不同义项之间形成了内在的必然的联系,我们才能判定它们属于同一个词,即多义词的不同义项。这里,我们只是以简单的辐射式多义词“节”作为分析对象,而作为意义链中的任意一个节点都可以是意义延伸的源点,做同样的引申处理。

综上所述,我们认为词义是人们认识客观对象时主观抽取出来的语义范畴特征的集合。它作为家族相似性的原型结构,在语言应用中具体表现为集合了全部特征的原型概念,或是集合了某些语义特征的非原型概念。从非原型概念身上的那些语义特征出发,人们经过不同认知模式,如隐喻、转喻等的转换,就形成了与本义有内在联系的引申义项。可见,多义词的引申义项是直接源于本义的非原型成员身上的那些语义特征,而并不是本义这个义项整体。所以,解释多义词义项间联系时,以往关注本义和引申义之间的引申路径和动因问题固然重要,但不能局限与此。更关键的还要深入分析和认识本义,要挖掘分析出引申义项的直接来源——本义的语义特征。我们把多义词义项间关系总结如下图5:

图5 多义词引申义项的形成

这样,我们分析多义词义项关系时,就要紧紧抓住语义特征这一核心要素,而不只是笼统分析本义和引申义之间的关系。

五、功能视角下的多义词教学

对词义的构成分析实际上就是从不同角度对事物的指称条件的分析。面对同一个客观世界,不同民族各自选择的认知角度不同,所抽取的特征就有所不同,这就决定了跨语言的词汇间不可能完全对译。这说明社会规约在词汇范畴构成中起重要作用。那么,我们在对外汉语词汇教学中,就要注重挖掘汉语认知客观对象所选取的主观角度,即中国人范畴化角度,从中总结出多义词衍生的语义原点——语义特征,然后以此为基础,利用学生的隐喻等认知机制来引领他们认识引申义,从而使他们从内在的意义网络掌握词汇,而不是孤立的记忆。

通过以上对汉语中多义词“节”的分析,我们就能以语义特征为理据和纽带,建立起“节”的多个义项之间的关系。随着汉语词汇双音化的发展,汉语“节”的多个义项双音化后就成为现在系列由“节”组成的词,如“关节、使节、季节(节气、节令)、节奏(节拍、节律)、章节、节约(节俭)、删节、节操(气节)、礼节”等等。这样,我们就抓住了现代汉语构词中语素为本位的特点,发挥汉语自身语义型语言的特色,掌握了一系列以“节”的语义特征为核心而形成的“节”的词族,以多义词教学带动词汇教学,使它们都能收到事半功倍的效果。