河南金元“绞釉”陶瓷器的多色釉装饰

朱宏秋

“绞釉”装饰是金元时期人们陶瓷审美活动的智慧创造,其纹路自然流畅,色彩氤氲交织。本文从局部“绞釉”的一件陶瓷枕谈起,结合工作及生活经历,梳理河南一些“绞釉”陶瓷器,认为“绞釉”装饰中不同色釉有一定的主次关系,釉色及绞合的手法不同会呈现出差别的色感及流动感,这种色釉装饰与马蒂斯、蒙克等的部分油画有些许相似,“绞釉”不是中国古陶瓷主流的装饰手法,而是较为独特的“小众” 装饰。

提起枕头,我们最熟悉的就是不同造型、填充物、颜色及质地的枕头,它们共同的特点是柔软舒适。而考察枕的发展史,不难发现许多与现代生活格格不入的坚硬质地的枕头,它们的材质有石、水晶、玉、竹木、陶瓷、金属等不一而足,造型也有箱形、叶形、兽形、人物形、建筑形等,这些不同材质和造型的枕头首先满足人们最基本的适用性的需要,除此之外,陶瓷枕的装饰则是满足人们审美欣赏的需要,记录着各时期历史文化及流行风尚的变迁。

河南博物院藏陶瓷枕百余件,时代自有确切纪年的安阳隋张盛墓(开皇十五年)白釉长方形枕、唐三彩、绞胎、仿生动物枕,宋金元时期白釉、黑釉、白地黑花、三彩等釉色的长方形、圆形、多边形、人物及兽形各种形状陶瓷枕,到明清民国至现代,形式多样,装饰各异。有化妆土装饰、釉装饰、绘画装饰、刻划花、篦划花、剔花等,每个历史时期的装饰风格和技法都在一定的继承中发展,形成了各时期的基本面貌。其中一件金代酱釉黑彩虎形枕(图1、图2),尤为特别,使用了釉装饰和绘画装饰等多种装饰技法。

该枕1968年焦作修武固村出土,最高处11、通长40、最宽处15厘米。枕体呈虎形,静卧状,虎头置于并拢平伸的前肢上,两眼圆瞪,虎腹微向内弯曲,虎尾前卷曲紧贴其身,虎背为枕面,两鼻孔作为透气孔,设计十分巧妙。除了耳朵、眉毛、眼睛、胡须、下颌、爪子等部位以白色为地,其他大部分虎身部位以褐色为地,再以黑彩绘出虎身上的斑纹、尾巴、前肢、耳朵、眉毛、眼睛、胡须,这样就形成了耳朵、眉毛、胡须、下颌、爪子部位的局部小区域的白釉黑彩装饰、大面积的酱釉黑彩装饰。有意思的是,黑色瞳孔外又画一圈棕褐色的眼珠,衬以白色眼白、黑色圆眼眶,让人觉得炯炯有神。更为精彩的装饰在枕面,较宽的黑釉依枕面形状作不规则的开光,内以白色为地,画面左上部位随意勾勒似乎是远山,一排黑色大雁在天空飞行,以黑色、棕褐色绘大地山石小草,棕褐色的小鹿作回首状,右侧绘一只猴子蹲坐在岩石上,小猴的右臂正攀援在树枝上,鹿与“禄”谐音,猴与“侯”谐音,整个画面巧妙含蓄地表达了人们封官受禄的美好愿望。

这些特征在金代酱釉虎形枕里不是最特殊的存在,很多虎形枕都如此:酱釉的虎身,虎身上用描绘黑彩的方式代表斑纹,只是枕面的图案千差万别,一般用白地黑花的装饰手法描绘花鸟图、花卉图、婴戏图、莲池水禽图、诗文、钱纹等。这件酱釉虎形枕最为特别的是枕面山石及土地多种釉色绞合的“绞釉”的装饰手法,这种装饰手法在馆藏陶瓷枕中只有这一件,与长治市博物馆藏酱釉黑彩芦雁纹虎形枕枕面山石的装饰手法如出一辙(图3),所以在运城博物馆“山河相依 窑火辉映——晋陕豫冀宋辽金陶瓷特展”中,两件枕头被策展方放在一起并列展览(图4)。

这两件虎形枕枕面不约而同地采用局部“绞釉”的装饰手法,关于“绞釉”学术界有相关研究和讨论,通常在介绍其制作工艺时,一般的说法是“淋粉”“淋化妆土”“绞化妆土”“搅浆”“绞釉”“绞花”“流泥纹”等,这些名称有的强调制作过程或制作手法,有的强调与“绞胎”的区别,有的強调制作结果呈现的状态,笔者在此沿用较为通行和习惯的“绞釉”。每次观看这件枕头,笔者都深深为之着迷,两种不同颜色的釉绞合在一起,手法很随意地描绘图案,或单色的釉晕染开来,釉色浓淡不一,稀薄的地方能看到白色的背景,似乎有难以言说的奥妙。学识浅陋的笔者只能以自己的生活体验来认知和理解这种不同釉色的绞合手法:如同画画时,取不同色的丙烯颜料涂在色盘里,轻轻搅动混合之后的样子,而不是将两种颜料完全混合为新的颜色。又如在卡布奇诺咖啡的丰富牛奶泡沫上做的拉花,喝上一小口之后,拉花的纹路会与白色像鹅绒般的牛奶泡一起按照不同的速度流动,或者拿小棒轻轻搅动拉花,纹路与色彩自然交融流淌,这种状态就神似不同色釉绞合的装饰方法了。在凡人平庸的现实生活中,偶尔邂逅或者捕捉到古代文物神韵相似的地方或者时刻,会感到莫名的幸运与欣喜,觉得这些古代文物离我们很近,没有观念的差异、时代的隔阂,没有难以理解,仿佛有一种潜移默化的认同,这些文物带着古代的文化气息穿越而来,瞬间成为我们日常的一部分。

最近笔者在整理本单位陶瓷枕类藏品时,又反复观察这件虎形枕,在它将要离开库房前去河南博物院“泱泱华夏 择中建都”展览之前,抚摸这些绞釉的地方,感受画面微微的凹凸不平之处。恰恰搜到猛虎文化微信公众号的一篇文章《“绞釉”刍议》,也讨论到这件酱釉虎形枕。杨继方老师对“绞釉”类器物及名称的来源、器型、绞合色料、罩釉、烧制过程、真赝比较,与绞胎及同时期其他工艺的关系等,方方面面都搜罗全面、论证翔实,使笔者受教颇多。《“绞釉”刍议》使笔者拥有了新的视野和理解,再次反观本单位藏品时,忍不住点头称赞,内心充满了获得知识的愉悦感。2020年12月,在参观新乡市博物馆“牧野华章”通史陈列展览时,在展厅诸多精美的宋金元时期的绿釉、白釉、白地黑花类的陶瓷器中,一眼就看到了三彩母子枕(图5)的枕面,是“绞釉”的装饰!在另一个不起眼的边柜里,一个三足炉(图6)与白釉盏托默默伫立,在不是很明亮的展厅灯光中,莫名其妙地引人注目,笔者却又一次看到了三足炉的腹部也是“绞釉”的装饰!所以,笔者很想再次梳理几件河南的“绞釉”陶瓷器,然后从多色釉色彩搭配的视角作一次莽撞而又粗浅的尝试。

一、三彩绞釉母子枕(图5),最高处11.5厘米,最长处23厘米,新乡市博物馆旧藏。枕体造型为母子侧身躺卧,母亲右手置于头颈下,左手搂抱孩子,孩子手擎荷花荷叶,母子的头发、眼睛用黑色釉,其他枕体部位用黄、绿、白三种颜色装饰。枕面为如意头形,以棕红、明黄两色釉绞合,装饰效果与长方形枕(图7)极为相似,有的黄釉呈斑点状,似乎是不小心滴淋在棕色釉上。大部分黄色釉呈自由流动的状态,与棕红色釉绞合弥漫。

二、绞釉炉(图6),新乡市博物馆旧藏。尖唇,边缘竖折,盘口,短直颈,扁鼓腹,下附三足。通体施酱釉至上腹部,下腹部及足部均露胎,上腹部与颈部明黄色釉与酱釉绞合装饰。

三、“绞釉”长方形枕(图7),1985年于鲁山县大窑店遗址采集,高8.2—9.7、长28.6、宽13.5厘米,现藏于河南省文物考古研究院。枕体呈长方形,前低后高,前侧墙靠左上部位有一小圆孔。枕面施以棕红、明黄两色釉绞合装饰,四侧枕墙和底部均露胎。

三彩绞釉母子枕与绞釉炉均位于展厅的边柜,在展线上不处于突出的中心位置,没有相对于中心展柜来说更多的灯光辅助,但在宋金元时期展厅里的绞胎五棱元宝形枕、白釉刻诗词枕、三彩长方形人物故事枕、三彩花卉枕、三彩虎形枕、白地黑花长方形人物故事枕等众多文物中,能有引人注目的魔力,除了“绞釉”这种“物以稀为贵”工艺本身的珍贵,这恐怕要归功于多色釉绞合的色彩传达了。

色彩是古陶瓷釉装饰艺术的重要因素之一,远看色彩近看花,色彩起着先声夺人的作用。多色釉绞合与古陶瓷的器型、装饰位置、装饰面积等因素共同存在,构成绞釉陶瓷器独特的色彩艺术表达。

其一,棕红色与明黄色的主色辅助色关系。在绞釉长方形枕、母子枕的整个枕面,以及三足炉的整个施釉的器物表面,所占面积最大的是棕红色釉,也就是我们通常说的酱色、红褐色或赭色釉,铺满了整个枕面,三足炉亦是如此,口沿内外、整个颈部及腹部的上半部分均为棕红色釉,尤其是在长方形枕上,棕红色釉还从枕面向下覆盖了四侧枕墙的最上面一小部分。而明黄色的所占面积比较小,但明黄色相对于棕黄色来说,是一种纯度更高的色相,看起来颜色更加鲜艳明亮,完全弥补了棕红色釉给人的简朴感,使得整个枕面充满生气。从这个角度来说,虽然棕红色所占枕面的面积很大,明黄色所占面积略小,但在观察欣赏枕面时,明黄色第一时间进入我们的视线,影响着我们对整个陶瓷器釉装饰画面的感官和印象。所以,明黄色起着主色的核心作用,而棕红色釉起着背景色辅助的作用,两者结合,实现了枕面、炉体釉色装饰的和谐统一与主次分明。

其二、棕红色与明黄色两种釉色的色彩感觉。釉色的感觉,似乎跟陶瓷器的欣赏与研究不沾边,关于古陶瓷研究,我们很多时候大概都在关注陶瓷器的年代、产地、质地、装饰、成型工艺、装烧方法、技术传播以及陶瓷背后所反映的社会经济、文化和制度等问题。我们很少在意不同的釉色带给我们的感觉,但这种不在意不能代表釉色在陶瓷器釉装饰中的色彩传达不存在。平常生活中,一睁开眼睛,我们就会无时无刻在感受大自然中万事万物的色彩,当阳光普照大地,或者每当看到橙色的火焰,我们都会感到温暖。当站在蓝色的大海边、白色的雪地上,我们会感到凉爽与寒冷。久而久之,由于经验和条件反射的作用,我们的视觉就成了触觉的先导,参观博物馆也是一样。各地博物馆在展示宋金元历史时,多会展示该时期繁荣发展的陶瓷手工业,白釉、青釉、钧釉、黑釉、酱釉、白地黑花、宋三彩、紅绿彩、元青花等是这一时期陶瓷器主要的釉色装饰,绞釉的釉色装饰是极其“小众”的存在。白色、青色、黑色、黑白色及青花的蓝色,以绿、黄、白、黑等釉色为组合的宋三彩,都是冷色,红绿彩以其较大的颜色反差,刺激我们的眼球。棕红色是一种介于红色和黄色之间的颜色,但明黄色给人以热烈的、积极的、向外的、热闹的感觉,是最为光亮的色彩,注目性高。棕红与明黄色的釉绞合在一起,是温暖的颜色。从视觉层面上来说,暖色总是比冷色层级优先,更为突出,冷色总是被弱化作为背景,暖色的枕面跃于视野的最前边。

除此之外,棕红色与明黄色绞釉装饰所在器物本身的位置,都位于器物最突出最显眼的部位。母子枕的绞釉装饰在枕面,枕面位于枕的最上方,而三足炉的腹部也是一个相对其他部位来说的突出位置。所以,在整个展厅,即使处于光线略暗的边柜位置,绞釉装饰也会以独特的温暖色调吸引人的眼球,会比其他冷色优先跳入你的视野。这就是笔者在新乡市博物馆参观时,绞釉枕与三足炉脱颖而出映入眼帘的潜在原因吧。

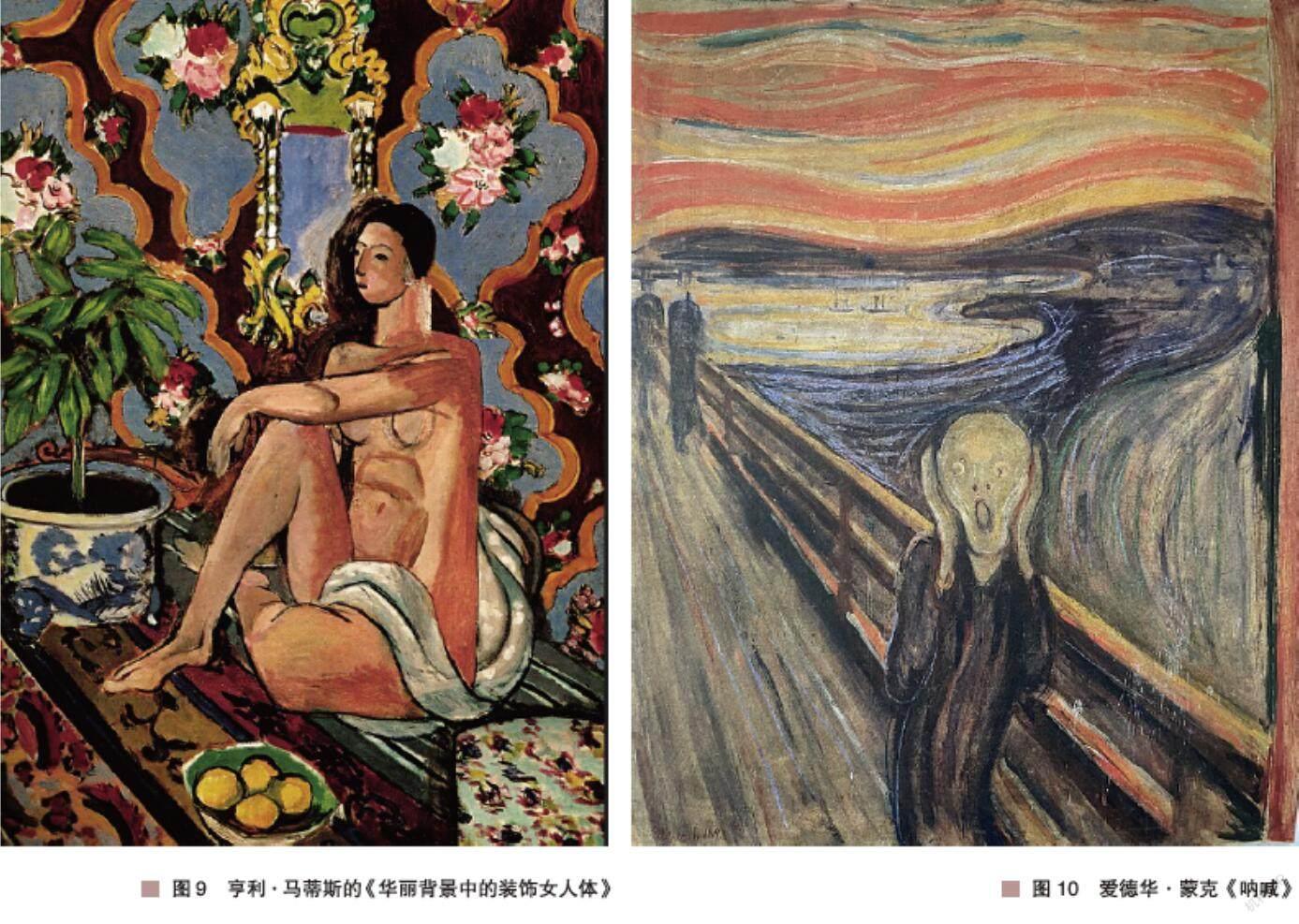

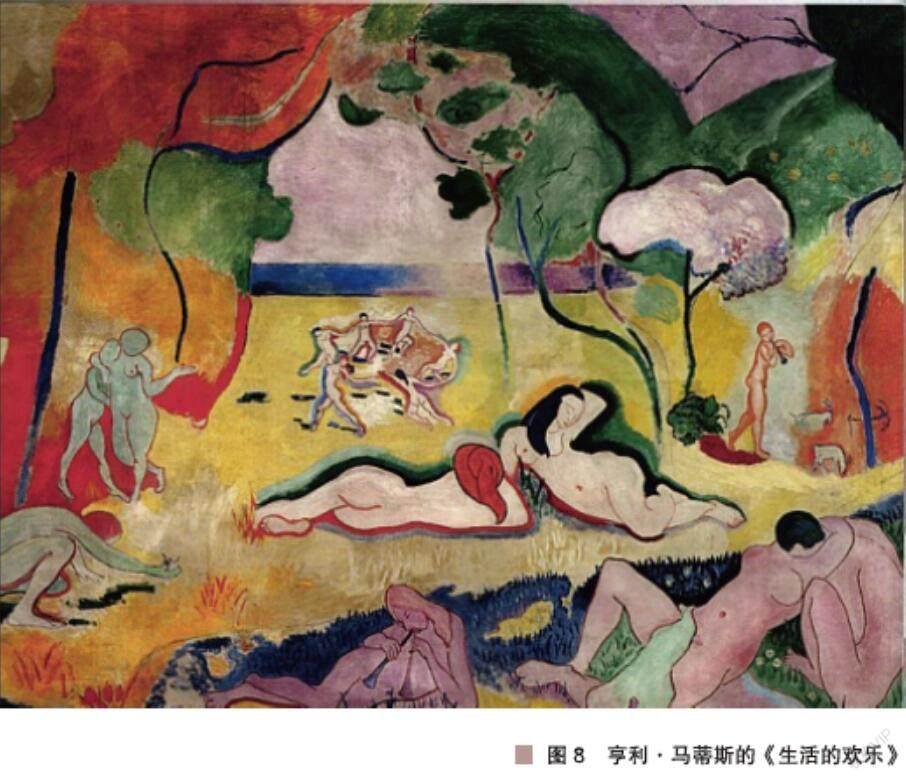

这种棕红色与明黄色的组合色彩抓人眼球的效果以及给人温暖的感觉,使人情不自禁地联想到画家的画作。法国著名画家、雕塑家,野兽派的创始人和主要代表人亨利·马蒂斯,他于1905—1906年创作的布面油画《生活的欢乐》(图8),现藏美国费城巴恩斯基金会画廊,马蒂斯描绘了1905年夏季在西班牙边界附近的欧力欧尔渔村的生活,画面中强烈的绿、橙、紫、蓝、粉、红等色彩高度清晰和谐,远景只有条带状的深蓝色大海,但在近景中大面积用红、黄两种色彩。1925年的布面油画《华丽背景中的装饰女人体》(图9),现藏法国巴黎国家现代艺术博物馆,画面上华丽背景中有棕红色的不规则几何形框,明黄色的水果及边框丝带之类的装饰。在他的这些作品中,颜色不仅是画面丰富的表达,用这些棕红和明黄色表达感觉温暖、点燃生活的热情。

如果把棕红色和黄色再提高纯度、增大面积使用的话,给人的色感就不是温暖,而是灼热。正如同挪威画家爱德华·蒙克在《焦虑》《呐喊》《绝望》(图10)等一系列的作品中,用浓烈的红色、橙色和黄色表现末日余晖,整个天空似乎让人有火焰燃烧的灼热感,而色彩的曲线流动交织方式又使人陷入深深的焦虑、绝望或恐惧等情绪中。

所以,不管是陶瓷器还是油画或者其他的艺术载体,且不说色彩的具体交织方式有所区别,棕红色、明黄色一类的两色绞合带来的色感还是有异曲同工之处:线条与色彩具有强烈的表现力。如果说爱德华·蒙克的作品的色感是过于灼热的,那么亨利·马蒂斯的作品的色感与绞釉长方形枕、三彩母子枕、绞釉三足炉的绞釉的色感是温暖温和的,这种色感的程度与色彩本身及色彩的纯度是有关系的,色彩越浓烈,色感就越强烈,反之亦然。

与棕红色、明黄色的色彩组合相比,河南博物院藏的酱釉黑彩虎形枕枕面的山石土地,其所表现出来的是一种黑色和棕红色的绞釉,没有了黄色釉的加入,色彩组合就没有那么热烈和明亮了。枕面绞釉纹饰呈色浓的地方是黑色、黑褐色,呈色浅的地方又似乎是棕色和白色化妆土的绞合,虽然没有棕红色和明黄色绞釉的温暖,但绞釉的颜色也是协调的,黑色的地方画面略显阴沉,而浅色的地方画面显得柔和,相对明亮。

长治市博物馆收藏的酱釉黑彩虎形枕枕面的山石土地,其表现出来的是黑色釉与白色化妆土的绞合,也可以说是黑色釉的晕染,形成了黑、灰、白的色彩过渡,黑色与山石的形象是统一的,若不是两只水禽用着墨少而浅的棕黄色描绘的话,白地黑花的色彩以及画面中的水草、荷花、荷叶、茨菇等水生植物,都使人仿佛置身于池塘及山石之中,有丝丝凉风掠过冰凉的水面,水草摇曳,顿时觉得安静而又凉爽。

其三,多种釉色的绞合方式。棕红色与明黄色在釉色绞合时没有固定的秩序或特定的排列方式,两色釉没有明确的边界、界限和规律,没有泾渭分明,而是你中有我,我中有你,它们相互弥漫、浸染、溶融、交错,线条富于变化,充满自由,轻松随意。两色釉的线条大致轮廓都用流动的、漂浮着的、颜色相对灰暗的黑色、棕色如河流般流淌曲折,是下沉的重量大的。而颜色相对明亮的黄色如云烟一般缥缈氤氲,是上升的重量小的。滴淋下来的釉斑或绞釉的线条没有直线,而是任意的曲线,直线会使人觉得刻板、中规中矩。多色釉虽然绞合在一起,图形看起来却不含混模糊、脏乱,不缺乏明快和生动。

纵观中国古陶瓷史,“绞釉”器物不是陶瓷装饰历史长河中的主流,所占比重不大。若以目前墓葬的标准纪年器物的时间来算,目前发现最早的出土纪年绞釉器物为长治市博物馆收藏的黑彩芦雁纹虎形枕(图3),该枕于1996年出土于山西长治县郝家庄金贞元三年(1155)墓葬,枕底部墨书“贞元三年六月五日王造”。河南省焦作金大定二十九年墓葬(1189)出土绞釉罐残片(图11),内部施绿釉,外部装饰为褐色与黄色釉绞合。山西大同城西齿轮厂附近的金大定二十九年阎德源墓(1189)出土的一对孔雀绿釉长颈瓶,最初的考古发掘简报认为这对瓶是“豆青暗纹长颈瓷瓶”,但据目前研究及新公开的彩色图片来看,这对长颈瓶的颈部及腹部有类似的较深颜色的化妆土与较浅的化妆土绞合的现象,深色的化妆土成为图案,浅色的化妆土为背景,通体施孔雀绿釉。图案没有固定形状,随意自由。由此可知,绞釉装饰不晚于宋末金初。

此时,宋金以淮水为界长期对峙,此后元、明、清及民国,有多种色彩的釉装饰,较为流行的有红绿彩、黑釉点酱色彩斑、钧釉红色彩斑、白地黑花、白地黑花赭色彩、吉州窑釉下彩绘、黑釉彩绘等,元青花、青花釉里红、金彩、矾红填绿彩,青花填黄、填红彩,成化青花双勾廊填斗彩,嘉靖采用黑彩代替青花勾线的“大明五彩”,珐华彩,康熙五彩及引进国外颜料烧制的珐琅彩、粉彩、黄茄绿三色为主的素三彩,清末出现的浅绛彩,民国出现的新彩等等,可谓品种繁多、色彩丰富。

除了宋金时期的钧瓷,少部分天蓝釉或月白釉等釉色装饰有一些不受控制的随意弥漫的玫瑰色彩斑之外,其他的点彩斑装饰一般有指定的位置,分布有一定的规律性。历代陶瓷器装饰中,诸多色彩一般依据一定的纹样,受纹样的约束,尤其是清代御用瓷器一定要照样烧造,如同治时期的“白地瓜瓞绵绵碗平面图样”,就写明“照此样,茶盅廿件,盖碗十对”。色彩很少超出图案之外,最典型例子是斗彩,“用白地青花,间装五色,为古今之冠”。这个“装”字,道出了色彩是在一定的图案内而不能随意自由发挥的技术真谛。这些多彩的色釉历来为图案的表达服务,纹样图案是第一位。官方陶瓷器纹样内容除了传统的龙凤纹、人物故事等,较多“吉祥寓意”的装饰图案,甚至可以说是吉祥纹饰的堆砌或者说罗列,而民间器用纹饰也在表达“富禄寿”,这是古陶瓷装饰的主流。多色釉绞合的装饰方法在其最早出现的宋金时期不占主流,在明清亦是如此,从来都没有作为一种新式样迅速传播。

除了因为绞釉这种工艺不像普通的白、黑、酱色等单色釉工艺简单外,还跟金元明清历代人们的审美等观念有很大的关系。如果说器物的造型与是否適用相联系,那么装饰则侧重于一个时代人们的欣赏,如果大部分人喜欢绞釉这种装饰,那么再复杂的工艺,一旦有市场的需要,也会成为流行风尚,以结合本地具体特征而与其他地区大体相似的面貌出现,风靡大江南北、黄河上下。

所以,纵观各历史时期陶瓷器基本风貌以及人们的审美趋势来说,人们对纹饰的热爱大于色彩,擅长用纹饰内容表达自己的需要、欣赏或意愿,从“疏可跑马”到“密不透风”等各种陶瓷装饰画面,都在强调“画出有意、意必吉祥”,甚至借用陶瓷器的器型、纹饰和釉色装饰,显示人们的财富、地位及权利。在此过程中,不同的釉色只是在纹饰规定的范围和界限内锦上添花,彰显纹饰。与历代的流行风尚相比较而言,人们显然对于没有固定纹样及内容的绞釉这种装饰,不容易接受。对于不同釉色绞合呈现的色感不是很敏感,对于不同釉色绞合呈现的变幻莫测的捉摸不定感不是特别认同。人们更喜欢或含蓄或直接地在陶瓷器上表达欢乐喜庆、平安祥和、多福多寿、多子多孙、富贵显达等世俗需求。比如,可以用桃子、松树、灵芝、仙鹤、龟、八仙、寿星等寓意“长寿”,也可以直白地书写“万寿无疆”,一个“寿”、成百上千个不同书体的“寿”字作装饰等,轻而易举地打动人们的内心。

尽管如此,陶瓷器的“绞釉”装饰,依然以多色釉绞合的表现方式,或者说多色化妆土绞合,不管其制作过程如何,都给我们的视觉呈现出一种如烟如云如水、富于飘忽感和流动感的画面,其画面有留白,釉色有主次,色彩有层阶,是眼睛的盛宴,让我们感受到不同色釉搭配绞合带来的色感差异,有温暖,有阴冷,是触觉的敏感。

它是色釉陶瓷器中引人遐思、回味的装饰存在,甚至如同火花一般,闪现在当下的陶瓷、玻璃、琉璃、绘画等工艺美术作品里,启迪人们继续发扬它难以道尽的艺术美妙。