小梁切除术后滤过泡的评估方法

吴英杰 程方

(哈尔滨医科大学附属第二医院眼科 哈尔滨 150000)

小梁切除术是青光眼滤过术中最常见、最有效降低眼压的手术方法,一直以来也是实施最广泛的抗青光眼手术方式。小梁切除术后,绝大多数患者的眼压都能够得到长期平稳的控制,其降压原理是使房水通过眼内的虹膜根切口,流经手术制造的巩膜瓣进入球结膜下间隙,继而形成结膜滤过泡来达到弥散房水的目的。

影响小梁切除术术后效果的因素有很多。在术后伤口愈合过程中,滤过泡的发展变化是影响术后效果和手术长期成功率的主要因素。既往研究表明滤过泡的瘢痕形成是滤过泡失去功能的常见原因[1-2]。因此对滤过泡形态甚至组织学上的监测一直是术后随访的重要工作,临床上可以通过对滤过泡的有效观测来判断甚至预测手术效果,这对指导临床医师及时进行干预、提高手术成功率具有重要意义。本文就目前国际上有关滤过泡评估方法的文献资料及新进展进行综述。

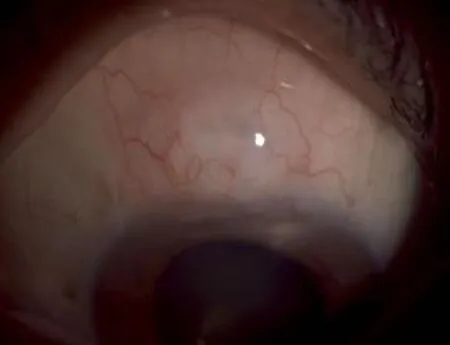

1 裂隙灯检查法

自小梁切除术被广泛应用以来,临床上最常用来评估滤过泡的方法一直是裂隙灯检查(图1)。基于裂隙灯检查的滤过泡形态学特征,早期由Kronfeld将滤过泡分为3种类型:Ⅰ型为微小囊泡型,即薄壁无血管、多囊状的滤过泡;Ⅱ型为弥漫扁平型;Ⅲ型为失败滤过泡,即滤过泡缺如或包裹[3]。之后学者们又陆续提出了一些临床分级体系,例如印第安纳州滤过泡外观分级量表(IBAGS),它综合了滤过泡形态评估的4个主要相关特征并进行了分级:高度(H0~H3)、范围(E0~E3)、血管密度(V0~V4)、Seidel试验(S0~S2)。类似的分级系统还有Moorfields 滤过泡分级系统(MBGS),该系统纳入的参数更多,包括滤过泡高度、中央面积、最大面积、滤过泡中央及其周边的血管状态、无泡区血管状态和结膜下血管状态[4-5]。这3种方法都是目前应用较广泛的基于裂隙灯检查法的分级方式。

图1 眼前段裂隙灯摄影(MediWorks)拍摄的滤过泡照片

裂隙灯检查的优势在于能便捷、直观地对滤过泡的宏观形态及浅表血管等进行评价,因此在一些检查条件、仪器设备相对有限的基层医院,通常是通过裂隙灯检查进行小梁切除术后常规随访工作的。随着裂隙灯仪器的不断开发及改进,它能更清晰、更全面地观测到结膜的细节特征,乃至将图像进行量化处理以进一步分析研究[6-7],但关于滤过泡内部结构的信息还需要其他检查方式进行补充[8]。

2 超声生物显微镜检查法

首次以可视化方法直接观察滤过泡内部组织形态的技术是超声生物显微镜(ultrasound biomicroscope,UBM),1994年投放市场,2004年国内自主研发产品的上市,使得UBM成为目前临床上青光眼辅助检查的常规仪器。大量研究发现,UBM检查图像中的滤过泡内部组织的反射率、滤过泡的高度、内部囊腔的特点和巩膜瓣下滤过道的存在与否,都与滤过泡功能有着一定的相关性[9-11]。在一项纳入了75只眼的研究中,就发现在UBM影像中,功能性滤过泡反射率的平均等级显著低于非功能性滤过泡;巩膜瓣下的路径在89%的功能性滤过泡中可见,而在63%的非功能性滤过泡中也可见;功能性滤过泡的平均高度也明显高于非功能性滤过泡[10]。还有研究团队提出了基于UBM的滤过泡图像评分系统:滤过泡内部组织反射率低至中等计1分,高计0分;巩膜瓣下滤过道可见计2分,部分可见计1分,不可见计0分;滤过泡高度高至中等计1分,低计0分;滤过泡内囊腔存在计1分,缺失计0分,以所得总分等于或低于2分表示滤过泡功能不良[11]。虽然该评分系统在临床中还未能常规开展,但仍显示出UBM对于滤过泡评估的可行性。

UBM检查法的优势在于可以实时、非侵入性地获得滤过泡内部组织形态的二维图像(图2),分辨率较高(常用扫描频率为50 MHz,测量精度达25 μm),在青光眼的诊断和研究中具有独特的价值。但是检查过程中需要接触眼表组织是UBM不可忽视的弊端,因此在术后的早期滤过泡评估中往往受限[10-11]。除此之外,无法评估滤过泡血管情况也是它的不足之处。

图2 UBM(SW-3200L)扫描得到的滤过泡图像

3 共聚焦显微镜检查法

从本世纪初开始,随着共聚焦显微镜(in vivoconfocal microscopy,IVCM)越来越多地应用于眼科,学者们也利用其对滤过泡的结构、功能及切口愈合过程进行了一定的研究。IVCM可以对结膜和结膜下组织进行显微成像,其图像分辨率很高(测量精度达到2~4 μm),甚至能在细胞水平进行显微分析[12],为滤过泡的分析与评估提供了新的视角。已有研究[8,13-14]表明,IVCM观测到的滤过泡内微小囊腔的数量、是否为包裹性囊腔、滤过泡区的上皮下组织密度和血管特征,都与滤过泡的功能呈现出显著的相关性。一项涉及55例小梁切除术后患者的研究发现,在IVCM检查图像中,滤过泡壁的疏松网状结构与其良好的功能显著相关,而致密的、高反射的图像则相反;滤过泡内微小囊腔的数量与滤过泡功能呈正相关;滤过泡区无血管或仅有较少的血管与良好的滤过泡功能显著相关,而术后眼压控制不理想的滤过泡多表现为滤过泡区结膜血管化和结膜血管弯曲,这与传统裂隙灯检查的结论一致[8]。

尽管IVCM能够直接观察滤过泡的一些形态学乃至组织学的细微特征,但观察视野小,无法一次性地观测到滤过泡的整体情况;同时在检查过程中,需要与结膜直接接触,操作相对复杂,要求患者的配合度很高[13-14]。这些可能是造成IVCM在临床工作中开展受限的原因。

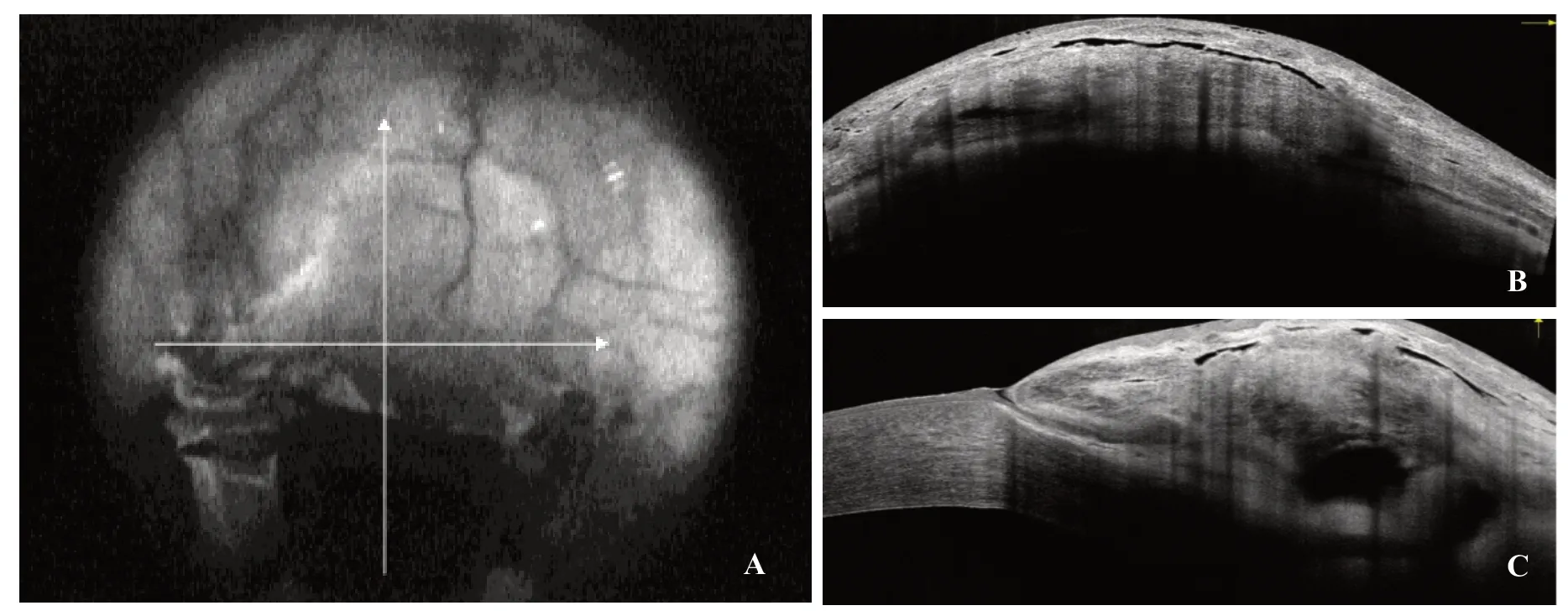

4 光学相干层析成像检查法

光学相干层析成像(optical coherence tomography,OCT)是现在眼科常用的成像技术,2006年眼前段OCT(anterior segmental OCT,AS-OCT)正式应用于眼科。与UBM工作原理不同的是,OCT采用低相干光波扫描技术,在非透明组织有较强的穿透力,可以提供实时动态的眼前段结构参数的量化分析,其中就包括对结膜滤过泡的评估(图3)。已有一些研究[15-16]表明功能性与非功能性滤过泡表现出了不同的OCT影像模式:相较于非功能性滤过泡,功能性滤过泡的OCT影像显示其微小囊腔的数量更多、滤过泡壁更薄、滤过泡壁的反射率也更低。研究还发现AS-OCT与传统裂隙灯评估方法具有良好的一致性,并尝试提出了基于AS-OCT影像的滤过泡分级系统[17],但其实用性还有待验证。在二维图像的基础上,学者们还使用AS-OCT三维成像研究了滤过泡,发现它还可以显示滤过通道,并发现巩膜瓣穹隆侧的滤过道开口宽度可能是眼压获得长期控制的重要影响因素[18]。另有学者使用扫频源AS-OCT(swept source AS-OCT,SSAS-OCT),对小梁切除术后的滤过泡进行了定量和定性评估的研究,结果显示,术后2周时泡壁内多个平行低反射层的存在与术后1年控制良好的眼压显著相关[19]。此外,还可以使用偏振敏感OCT(polarization sensitive OCT,PS-OCT)来评估滤过泡纤维瘢痕化的动态变化情况[20-21]。有学者[21]就以滤过泡的结膜高双折射率区域的占比作为纤维化评分,来表示纤维瘢痕化的程度,其结果表明该方法具有较高的可行性:纤维化评分显示出了很高的区分无功能和功能性滤过泡的能力,对无功能滤过泡进行识别的敏感性和特异性可达67%和100%。

图3 AS-OCT(美国Optovue)扫描滤过泡得到的图像 A.正面图像;B.水平截面图像;C.垂直截面图像。

OCT的优势显而易见,与UBM相比,它的分辨率更高(测量精度可达15 μm),检测速度更快,非接触的操作更简便,可重复性也更好。但与优势相比,OCT也有诸如运动伪影、扫描深度相较UBM尚有不如、无法观测血流等缺陷。

5 OCT血管成像术的应用

OCT血管成像术(OCT angiography,OCTA)是近年来新兴的眼底影像学检查技术,它克服了传统结构OCT血流信息缺失的弱点,目前已经广泛应用于视网膜内外层疾病以及青光眼视盘血流的定性、定量分析[22-23]。近年来,OCTA已越来越多地被应用于观察眼前段疾病的诊疗与研究,其中也包括了对滤过泡的随访评估(图4)。至于其原因也不难理解:滤过泡的瘢痕形成是其失去功能的常见原因,而研究表明,富含血管的肉芽组织的形成是伤口修复的关键,瘢痕的形成更是常常伴随着局部微血管的异常[24-25]。因此,在对滤过泡进行术后的随访评估工作中,加强对滤过泡及其周边组织的血管状态的观测,有助于评估滤过泡的功能状态。现已有多个团队使用OCTA对青光眼小梁切除术后的滤过泡区结膜血管进行了相关研究。结果发现术后第2周和1个月时滤过泡区的血管密度上升幅度最大;而且术后1个月时的滤过泡区血管密度与术后6个月时的眼压呈正相关[26]。这预示着OCTA对滤过泡区的血流评估对于预测小梁切除术后的眼压有一定的意义。另有研究[27]发现,根据OCTA影像得到的滤过泡区血管密度与IBAGS和MBGS分级系统对滤过泡血管的分级呈正相关,并且具有良好一致性,再次肯定了OCTA评估滤过泡区血管的能力。

图4 OCTA(美国Optovue)扫描得到的滤过泡图像 A.滤过泡区血管影像;B.相应部位的水平截面图像,两条蓝线之间表示被扫描层。

这些研究表明OCTA正在成为小梁切除术后滤过泡的评估手段之一,其无创、高效的特点,与眼前段其他检查设备的联合使用必将提高青光眼随访工作的质量。相较于裂隙灯检查,OCTA可以对结膜血管以及部分更深层的巩膜血管进行成像[28];而与传统的血管造影技术相比,OCTA无需造影剂就能提供清晰的血管影像,是一项可以反复多次进行的无创性操作。但目前OCTA在眼前段的使用中还存在一些缺陷,比如OCTA无法在眼前段检查中实现有效的自动对焦,需要操作者手动调节焦距;眼球震颤和固定不足造成的运动伪影也将影响OCTA的图像质量;另外,为了获得更清晰的血管图像,或为了测算血管密度,研究者还需要将得到的OCTA图像进行处理,比如使用Image J软件进行滤波和阈值转化等,势必会对数据的定量分析造成一定影响[29]。这些是OCTA在眼前节应用中有待完善的部分。相信随着问题的解决,OCTA将会成为青光眼滤过泡评估工作中的重要检查手段。

6 总结与展望

综上所述,目前临床可用于评估小梁切除术术后结膜滤过泡功能的方法有很多,各种方法都有其优势及缺陷,无一完美,单一的评估方法难以全面客观地了解术后滤过泡的功能状态。另外随着检查设备和技术的不断提升,使得我们发现关于血管因素对滤过泡功能的影响知之甚少,例如滤过泡区的血管对于滤过泡的功能究竟有着怎样的影响,这些血管对于滤过通道的瘢痕化又起到了怎样的作用,怎样的滤过泡区血管状态是在提示滤过泡的功能正在下降或者已经很糟糕等,有待研究的问题还有很多。而值得期待的是,OCTA作为近年出现的研究新手段,我们或许可以通过用它联合既往的评估方法来研究这些难题,并更好地评估术后滤过泡的功能状态,以此来更精确地预测小梁切除手术的效果,进而完善术后随访,帮助确定术后干预时机及措施,最终提高手术的成功率,减轻青光眼患者的治疗负担。