消费升级的影响因素及其内在机理:国际比较视野下的实证分析

张彩云 史琳琰 胡怀国

收稿日期:2021-07-06

基金项目:国家社会科学基金重大项目《中国特色社会主义基本经济制度与国家治理现代化研究》(20ZDA014);国家社会科学基金重大项目《中国特色社会主义政治经济学探索》(16ZDA002)。

作者简介:张彩云(1987—),女,山东潍坊人,博士,中国社会科学院经济研究所副研究员,中国社会科学院大学经济学院副教授,主要研究方向为资源环境经济与可持续发展、政府治理;史琳琰(1988—),女,河南濮阳人,中国社会科学院大学经济学院博士研究生,主要研究方向为消费经济、经济思想史;胡怀国(1971—),男,山东临沂人,经济学博士,中国社会科学院经济研究所研究员、博士生导师,中国社会科学院政治经济学研究室主任,主要研究方向为政治经济学、经济思想史。

DOI: 10.13253/j.cnki.ddjjgl.2021.11.001

[摘 要]识别居民的消费升级趋势,破除制约消费升级的不利条件,是培育完整内需体系以促进经济高质量发展的重要内容。基于古典经济学家对消费升级的理论梳理,并借鉴后期学者对经济发展中消费升级的实证研究,利用全球39个国家(地区)1970—2018年的面板数据,在统计描述消费升级特征的基础上,研究了收入水平、年龄结构、城市化水平、社会保障和消费习惯五个重要因素对消费升级的影响及其内在机理。结果显示:第一,全球整体的消费升级趋势十分明显,其贡献主要来源于收入水平的提升,年龄结构、城市化水平和社会保障对消费升级的直接影响始终为负,消费习惯未显示出对消费升级的显著影响。第二,之所以出现上述负向影响,与样本国家(地区)处于不同发展阶段有关,这些负向影响主要出现在发达国家(地区)样本中。第三,内在机制研究发现,这些负向影响还与忽视间接效应有关。其中,城市化水平的提升虽然直接无益于消费升级,但会通过提高收入水平对消费升级产生间接的正向影响,且间接影响超过了直接影响。而年龄结构和社会保障不仅对消费升级有直接的不利影响,还会通过减少收入水平而间接不利于消费升级,前者的负向影响主要体现在间接效应,后者的负向影响主要体现在直接效应。借鉴国际经验,中国应在提高收入水平和社会保障效率两方面持续发力,以满足人们的消费升级需求

[关键词]高质量发展;消费升级;收入水平;社会保障

[中图分类号] F202[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2021)11-0001-12

一、引 言

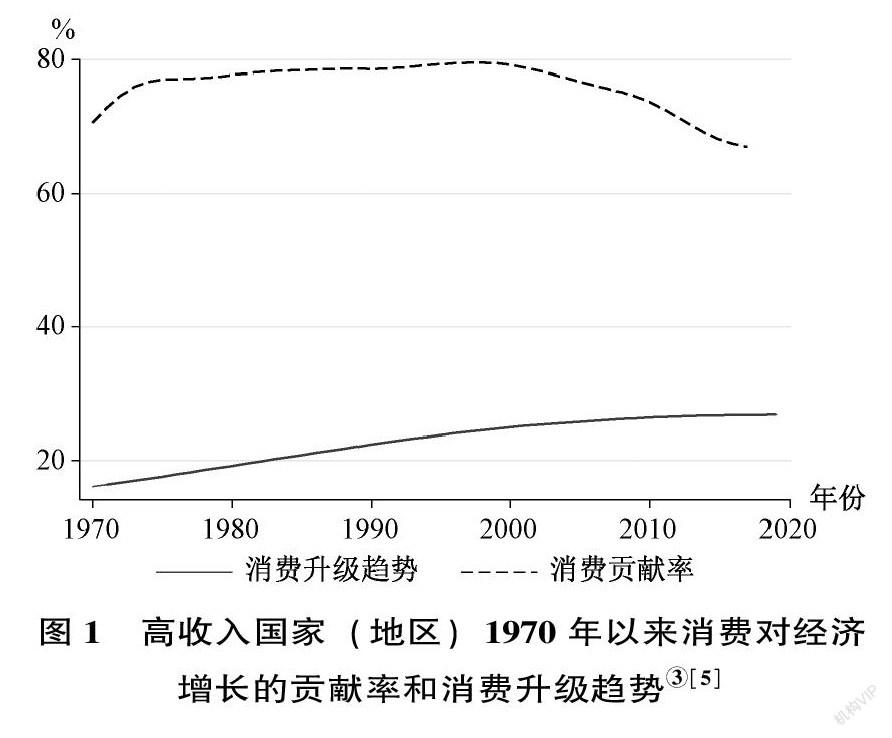

根据发达国家经济发展的经验,迈入高收入国家行列后,消费会成为经济增长的主要驱动力(见图1),因为消费升级会通过产业结构优化升级、技术创新等路径促进经济持续发展[1-4]。自1995年以来,发达国家的消费对经济增长的贡献率保持在70%左右,当消费量稳定以后,消费对经济增长的拉动将取决于消费结构,这些国家(地区)自20世纪70年代以来消费结构不断升级的状态证实了这一观点(从不到10%上升到接近30%)。据国家统计局数据显示,2011年以来,中国消费对经济增长的贡献率在50%~70%之间①,消费升级在19%~23%之间,与发达国家仍有一定差距。从恩格尔系数来看,中国城镇居民的恩格尔系数从2013年的35%下降2018年的29.2%,这一数值在农村则是从37.7%下降到32.7%②,这说明食物支出占居民消费支出的比例不断下降,而且从35%以上降到30%以下,该系数的不断下降从另一个侧面印证了中国的消费升级趋势。

中国已经逐步进入高质量发展阶段,促进消费提质升级是适应中国经济高质量发展,并向中等发达国家迈进的现实需求,故如何满足居民不断升级的消费需求是一个重大现实问题和学术论题。

关于消费升级的特征及其影响因素,学界通过数百年的研究给出了结论。古典经济学家关于消费升级问题的描述之中,极具代表性的人物门格尔将人的欲望满足分为衣食住行、享乐等具有递进特征的不同等级,并用数字描述了消费品的意义随着满足程度增加而递减的规律,这一规律促使消费不断向高层级攀升。该理论不仅从人的欲望满足角度阐述了消费升级的特征,还通过量化形式揭示了消费升级背后的边际效用递减规律,为后续关于消费升级的实证研究奠定了基础。克拉克(Clark)以及钱纳里和塞尔昆利用跨国数据研究发现,食品消费支出在居民消费支出中的占比不断下降,非食品消费支出则不断上升,这一规律性结论为消费升级的存在提供了实证证据[6-7]。关于消费升级的影响因素,诸多古典经济学者认为收入水平、消费习惯、年龄结构、社会保障对消费升级存在影响,但是这些讨论仅限于观点探讨,未采用数据及计量方法加以佐证。后期学者们则通过量化手段证明收入水平、消费习惯、年龄结构、城市化水平及社会保障是一国消费升级的重要影响因素[8-11]。

以往研究为本文论题的開展提供了理论和经验证据,但这些研究依然未涉猎到三个重要问题。第一,关于全球消费升级特征的规律性统计描述。为捕捉消费升级的特征,本文收集了全球500万以上人口中39个国家(地区)1970年至2018年的消费细目数据,从这些数据中总结出消费升级的特征是本文第一个创新点。第二,消费升级的主要影响因素梳理和实证研究结果讨论。本文总结了古典经济学家及现代经济学者关于消费升级问题的研究,从诸多影响因素中凝练出收入水平、消费习惯、年龄结构、城市化水平、社会保障五个较为直接且重要的因素对消费升级的原因加以解释,并进一步找出消费升级的主要驱动因素,这是本文的第二创新点。第三,影响因素发挥作用的内在机理。探讨了各主要因素对消费升级产生不同影响的原因,发现年龄结构、城市化水平、社会保障之所以对消费升级产生与理论直觉不相符的负向影响与各国所处的发展阶段密切相关;进一步,从机制层面挖掘出各因素通过影响收入水平来对消费升级发挥间接作用的事实。这两点构成了本文的第三个创新点。

基于研究主题的论证逻辑,文章结构安排如下:第二部分是对古典经济学者关于消费升级特征的观点加以梳理,并对国内外有关消费升级影响因素的文献进行综述;根据第一部分的经验结果,第三部分分为不同细目对消费升级的特征加以度量和描述,据此构建计量回归模型;第四部分在第二部分基础上就不同因素对消费升级的影响进行因果关系研究;第五部分从原因分析和机制研究两个层次论证各影响因素发挥作用的内在机理;第六部分是文章的研究结论及启示。

二、文献述评

在提炼消费升级的影响因素之前,需要对消费升级的特征加以明确。本部分在梳理消费升级特征相关论述基础上,从中凝练出影响消费升级的重要因素。

(一)消费升级的特征

西方学者对消费升级的论述可追溯到古典经济学时期,这一阶段对“什么是消费升级”的认识初现端倪,并一步步从观点走向理论,为后续的量化研究提供了基础。亚当·斯密虽未对消费升级进行系统性论述,但他首次将消费划分为基本需求和奢侈需求,为消费升级的特征分析提供了切入点[12]。首次展现出对消费升级特征研究的学者是马尔萨斯,他强调了非生产性消费对财富增长的促进作用。“一批非生产性消费者的特殊作用在于保持产品与消费的平衡,使全国人民辛勤劳动的成果获得最大的价值,从而促进财富的增长”[13]。此后,德里克·巴师夏明确了消费需求由衣食住行等基本生活需求上升到享受型、发展型消费的观点,“创造资本就是为接班人准备食物、衣着、住处、闲暇、训练、独立和尊严”[14]。

上述观点对消费升级的特征有所概括,但未形成系统的理论,因而难以具体、直观的用其分析现实中的消费升级问题。“边际学派”逐步用数学工具对消费升级的特征展开量化研究,不仅为其注入了理论,并且通过量化手段使该问题与现实对应,为后续的大量实证研究奠定了基础。杰文斯在已有学者认识的基础上,从人的行为这一视角出发给予了消费升级以微观理论基础。他将人的欲望满足描述为“效用”这一概念,即人们对某一商品的价值评价取决于该商品对个人的效用大小[15]。同时,還指出个别孤立的欲望可以很快得到满足,而欲望的无止境表明,低一级的欲望得到满足后必然想到高一级的欲望。从中可见,消费升级体现为消费需求的层次性,这一层次性可通过“效应”加以量化。门格尔持有与杰文斯相似的观点,认为人的欲望具有发展的无限性及层次性,人们总是先满足其生存需要的基本消费需求,其次才会考虑与其福利状态相依存的高级消费需求。“当一个经济人在两种欲望满足之间进行选择,即在一个关系着保持生命的欲望满足和一个仅仅关系着或多或少的福利欲望满足之间进行选择的时候,则毫无疑问,这个经济人自然要让前一种欲望满足居先,而使后一种欲望满足居后。同样,就在后一种欲望满足之中,也要让那些使其福利达到较高程度的欲望满足居先,而使其他的欲望满足居后。”[16]至此,门格尔的论述奠定了消费升级的理论基础:欲望满足的载体是消费品带给人的效用,边际效用递减决定了消费品的数量和种类必须在层次上有所攀升,这就是消费升级的特征。

(二)消费升级的影响因素

从古典经济学者的研究中可以了解到消费升级的特征,但这些研究仅限于理论分析或者观点阐述。后期学者除了用数据对消费升级加以度量外,主要贡献是从实证角度剖析了消费升级的影响因素。将消费升级特征加以量化的代表性学者是钱纳里,他通过分析101个国家(地区)1950—1970年的面板数据证明,伴随人均国民生产总值的增加,食品消费支出呈现逐渐下降的态势,非食品消费则逐步上升[7],直观呈现了消费升级的特征。此外,石明明等对中国相关数据统计也发现,中国近些年来的消费也在不断升级[17]。

消费升级的诸多影响因素之中,关于收入水平影响的研究起步较早也较为完善。Clark在使用跨国数据的研究中发现,经济发展初期,制造业的支出份额会先增加然后趋于稳定,并最终伴随人均收入阈值的到来而趋于下降,这一演化规律有时也被称为“贝尔定律”[6]。Houthakker则进一步提出,诸多关于消费的经验规律之中,恩格尔定律可能是最好的规律[18]。钱纳里等对多国的消费数据展开了实证分析,结果证明,随着收入水平提升,居民对服务业的消费需求在总消费需求中占比逐渐提升,食品消费份额有下降趋势[19]。这些研究意味着,收入水平的不断提升是消费持续升级的基础。

除了收入水平外,部分学者还从消费习惯、年龄结构、城市化水平和社会保障等宏观层面入手,就消费升级的影响因素进行了针对性的量化研究。第一,关于消费习惯。这是一个研究起步较早且研究结论较为一致的影响因素,不少学者证实了消费习惯具有持续性,其对消费行为存在一定影响。例如,Blanciforti和Green利用AIDS模型对美国1948—1978年的数据进行分析发现,消费习惯是存在且持续的,这会影响到个人消费行为[20]。Muellbauer的观点与之不同,他认为,消费者当下的消费决策影响到未来的消费替代弹性,因而消费习惯将影响到大部分消费品的消费量,但从消费总量上来看,消费习惯的影响持续性不强[8]。这些研究形成了截然不同的两种观点,第一篇文献认为消费习惯会持续影响消费行为,第二篇文献则认为消费习惯的影响有限。第二,关于年龄结构。基于发达国家(地区)老龄化趋势加强的事实,Lührmann利用QUAIDS模型分析了年龄增长对德国家庭消费结构的影响发现,人口老龄化提升了对健康和休闲商品的需求[9],方福前也得到了类似的结论[21]。王雪琪等从抚养比对居民消费结构影响的研究中得到结论,儿童对文教娱乐、老年人对居住和医疗消费有较强的需求[22]。唐琦等的研究则发现,老年家庭支出多用于医疗消费,成年人多的家庭支出多用于食物消费,儿童多的家庭支出多用于食物、衣着及居住消费[11]。从这些研究中可以看到,年龄结构的变化会引发消费结构的变化,其对消费升级的影响结果具有不确定性。第三,关于城市化水平。其影响一分为二,先谈直接影响。Duesenberry指出,居民消费具有“示范效应”,城市化将人口集聚到一起,“示范效应”会使居民之间相互模仿,从而利于消费升级[23]。周建和杨秀祯、易行健等均证实了这一理论[24-25]。但是,Glaeser等总结研究城市问题的一些文献时指出,传统观点认为城市化利于生产而不利于消费,城市的集聚效应使得工人要支付更高的房租,更高的交通成本。这些会对其他消费活动产生挤压,从而不利于消费升级[26]。另一个角度是间接影响。Glaeser等通过实证研究发现,城市化会带来收入的提高(“收入效应”)和交通技术的提升,对消费升级而言存在有利的间接影响[26],万勇、易行健等运用中国的数据也得到了这一结论[27-28]。第四,关于社会保障。社会保障对消费升级的影响也有直接和间接两个方面。直接影响是,社会保障水平的提升可能降低居民预防性储蓄动机,从而增加居民消费,直接有助于消费升级。例如,Feldstein通过实证分析发现社会保障具有减少预防性储蓄、增加消费的净效应[29],大量实证研究也证实了这一结论[30-33]。当然,也有学者持不同观点,社会保障水平高也代表着居民扣缴的税收、养老金等也较高,这对消费升级而言有直接的抑制作用,白重恩等证实了这一结论[34]。间接影响是,社会保障水平高也意味着政府支出多,无论是通过举债还是税收,都可能降低居民收入水平,进而对居民消费存在间接的挤出效应。Ho无论对24个OECD国家(地区)还是对中国台湾地区的相关数据研究,均发现政府支出在一定程度上挤压了居民消费[35-36]。方福前等则通过中国的省级面板数据进行实证研究,也证实了这一结论[37]。可以认为,社会保障对消费升级的影响亦存在不确定性。

总体而言,已有文献从理论和实证两方面对消费升级的特征及其影响因素进行了大量研究,其特点可概括为三点:①整体来看,上述研究多集中于某一国家(地区)或某一省份的消费升级研究,缺乏全球范围内消费升级特征的研究。同时,多数学者分别用食品消费下降或者医疗、教育等某类服务性消费比例上升来代表消费升级,缺乏消费升级细目的研究。②已有学者尚未综合研究并提炼消费升级的直接且主要的影响因素,例如,综合研究收入水平、消费习惯、年龄结构、城市化水平、社會保障等诸多因素的影响。③已有文献大多研究了不同因素对消费升级的影响,但关于各影响因素对消费升级影响的内在机理还有待进一步研究。本文将从如下三个方面加以推进:①运用全球的面板数据整体描述消费升级的特征,并从教育、健康、文娱、杂项支出四个方面详细描述消费升级的特征。这使得研究结果及政策实施更具针对性。②综合研究收入水平、消费习惯、年龄结构、城市化水平、社会保障五个重要影响因素,在此基础上提炼影响消费升级的直接且主要的影响因素。③在对消费升级的成因进行实证研究基础上,从发展阶段和中介机制两个方面深入研究主要因素对消费升级产生影响的内在机理。

三、模型构建和典型事实

(一)模型构建

为探究消费升级的主要推动因素及其内在机理,本文通过构建实证模型并进行计量回归的方式实现这一研究目的。由于每个国家(地区)有各自的发展特征,可能存在不随时间而变的遗漏变量,故本文固定了个体效应和时间效应,在此基础上对面板数据进行Hausman检验以确定选择固定效应还是随机效应模型④。由于霍斯曼检验的p值为0.0000,可断定采用固定效应模型更为合理,该模型的具体设定形式如下:

lcuit=α0+α1lpgdpit+α2rfceit+α3ageit+α4rupit+α5lgeit+βX+γi+μt+εit(1)

其中,i表示不同的国家(地区),t表示时间。lcuit为模型的因变量,表示第i个国家(地区)第t年的消费升级。lpgdpit、rfceit、ageit、rupit、lgeit分别代表主要解释变量收入水平、消费习惯、年龄结构、城市化水平及社会保障。X代表一系列控制变量如市场因素、技术因素、人力资本因素、个体特征及对外贸易等因素。此外,为了避免遗漏变量带来的内生性影响,模型还控制了个体和时间的双重固定效应,分别用γi及μt表示。εit则为残差项。

(二)变量说明和数据选择

1.变量说明

为尽可能全面的捕捉驱动消费升级演变的因素,基于数据的可得性,文章主要从下几个方面进行变量的选取:

(1)被解释变量。

使用五个关于消费升级的指标,教育支出占个人消费支出的比例(lree)、健康支出占个人消费支出的比例(lhe)、文娱支出占个人消费支出的比例(lce)、杂项物品和服务支出占个人消费支出的比例(lme)代表消费升级的四个细分项目,四项加总可反映消费升级。

(2)主要解释变量。

分别使用人均GDP的对数(lpgdp)、最终消费支出占GDP比例(rfce)、抚养比(age)、城市人口占比(rup)及居民消费支出中政府支出占比(lge)分别作为收入水平、消费习惯、年龄结构、城市化水平、社会保障五个因素的代理变量。

(3)控制变量。

为更准确的反映核心解释变量对消费升级的影响,引入了一系列控制变量。分别使用家庭消费的价格水平pl_c(2017年美国=1为标准)来表示市场因素,现价购买力平价下的全要素生产率ctfp(美国=1)表示技术因素,基于受教育年限和教育回报的人力资本指数(hc)表示人力资本因素,劳动时间对数(lavh)和预期寿命对数(lle)表示个体特征,商品和服务的进口占比(rigs)表示外贸因素。

2.数据来源

本文的数据来源有三个:UNdata数据库中提供了各个国家(地区)自1970年以来的个人消费细目数据及社会保障因素变量;世界银行中世界发展指标(简称WDI)数据库为影响消费升级的因素提供诸如收入水平、消费习惯等核心解释变量;Penn World Table(简称PWT)数据库中提供了关于市场、技术水平等其余一系列控制变量。为保证样本各指标的完整性以及国家(地区)规模与中国具有可比性,保留了人口数500万以上的国家(地区),并剔除了消费细目严重缺失的国家(地区);同时顾及到消费细目的完整性、时间上的连续性以及与WDI数据库和PWT数据库中相关指标的匹配度,最终选出25个高收入国家(地区)、10个中高等收入国家(地区)和4个中低等收入国家(地区)。⑤

3.数据处理

本文所需的第一个数据库是UNdata数据库,该数据库采用不同的核算体系计算了不同国家(地区)、不同年份的消费细目。为使不同国家(地区)指标的衡量单位具有统一性,采用了最新统计口径。消费细目在不同样本中统计口径有差异,为统一指标度量,将每个细目所有主体的支出加总为一个数值,从而与部分样本中只有一个总数的统计口径达到一致。从该数据库中选取了消费升级变量及社会保障因素变量。第二个数据库是WDI数据库,从中选择了以2010年不变价格美元衡量的人均GDP。最终消费支出占GDP的比例、抚养比、城市人口占比、城市化水平、商品和服务进口占GDP的比例也来自于这一数据库。稳健检验所需要的老龄人口抚养比、未成年人口抚养比、农村人口占比和政府最终消费占GDP比例同样来源于该数据库。第三个数据库PWT提供了其余控制变量的值,如家庭消费的价格水平、全要素生产率、人力资本指数、劳动时间和预期寿命的数值。各变量的具体统计性描述如表1所示。

(三)典型事实描述

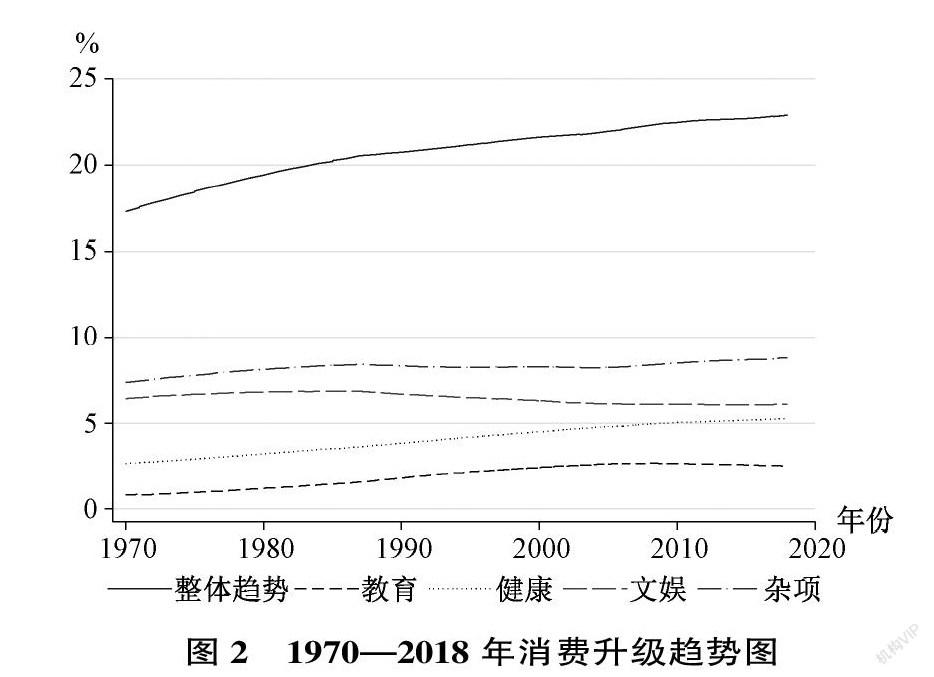

在进行计量回归之前,首先对消费升级的特征进行数据统计。从图2可见,无论是整体还是各细分项目的消费支出,均呈现消费升级的趋势。各细分项的消费升级特征存在较大差异,杂项支出占比最高,且缓慢上升;文娱支出比例占据第二位,但近年来其支出比例稳中有降;值得注意的是,健康支出占比虽然低于文娱支出和杂项支出,但其比例也在不断上升,是消费升级最为明显的一项消费活动;教育支出在维持了多年的上升趋势后逐步进入平稳状态。形成上述结果的原因可能是,随着经济、社会的不断进步,人们的消费愈发多元化和个性化,诸多无法归类的消费不断增加,因而杂项消费升级趋势十分明显。同时,人们更加注重身体健康,这将促使健康消费支出的增加。教育支出亦如此,虽然在四项消费支出中比例最低,但上升趋势也维持了较长时间。

四、实证检验及结果分析

本部分的研究目的是从消费升级的影响因素

中选出直接且主要的影响因素,为下文内在机理分析奠定基础。

(一)消费升级的影响因素分析:直接影响

本文基于固定效应模型和逐步回归法对变量数据进行回归。先加入主要解释变量来观察其影响,然后逐次引入控制变量,以观测主要解释变量对消费升级的影响变化。表2的模型1展示了主要解释变量对消费升级的影响,正如理论部分指出的,收入水平、消费习惯、年龄结构、城市化水平和社会保障水平是影响消费升级的重要因素。此后,根据回归公式引入了市场因素即家庭消费价格指数,反映技术水平和人力资本的变量即全要素生产率及人力资本指数。模型3引入消费者个体特征即劳动时间、预期寿命,满足部分国内消费升级需求的外贸因素变量即商品和服务进口占GDP的比例。

从表2的回归结果中发现,无论引入多少控制变量,收入水平对消费升级的直接影响始终为正,且是诸多影响因素中系数最为显著、最为稳定的因素,原因可能是,收入水平的提高是消费水平提升的基础,因而成為消费升级最基本的条件,这与以往多数学者的研究结论一致。抚养比、城市化水平及社会保障对消费升级的直接影响显著为负数,其原因可能是:第一,抚养比高意味着老龄化趋势或者较高的出生率,老年人和未成年人对住房、食品、衣着等方面的需求会挤占劳动力群体的消费升级空间,这会使年龄结构对消费升级产生不利影响。第二,城市化水平高也意味着人群的集聚,其带来的生活成本上升会直接挤压服务型消费,导致消费升级将受阻,无法形成“示范效应”,该结论与Glaeser等总结的传统观点一致[26]。第三,社会保障也是影响消费升级的一个十分显著的因素,社会保障水平高直接挤占了居民消费从而不利于消费升级,这一结果与Ho、白重恩等的研究结论相同[35-37]。与其他四个主要影响因素不同的是,随着更多控制变量的加入,消费习惯对消费升级的影响由显著变得不显著,说明消费习惯可能不是影响消费升级的主要因素,这一猜测有一定现实依据,无论是有高消费习惯的部分欧美发达国家还是储蓄习惯源远流长的部分亚洲国家,都表现出消费升级的趋势。

总之,表2的回归结果初步说明收入水平、年龄结构、城市化水平及社会保障是直接且主要影响消费升级的因素,其中收入水平的影响尤为突出。为保证回归结果的稳健性,将通过更换主要解释变量的方式进行稳健检验。

(二)稳健性检验

本部分将验证基准回归结果的稳健性,以进一步确定主要因素的影响,为下一步内在机理检验做准备。用人均国民支出的对数(lpgne)替代人均GDP的对数表示收入水平,将抚养比分为老龄人口抚养比(old)和未成年人口抚养比(young)两部分,用农村人口比例(rrp)替代城市化率,用政府最终消费占GDP比例(rgfc)替换政府负担的居民个人消费比例来代表社会保障。此外,因消费习惯对消费升级的影响不显著且不稳定,稳健检验中仅将之作为控制变量,主要研究影响较为显著的变量的稳健性。表3的回归结果可见,通过逐步引入各替代变量,人均国民支出水平对消费升级的影响始终显著为正,且影响程度远大于其他主要因素,说明收入水平是影响消费升级最重要的因素,这一结果与前文的分析论证一致。未成年人口抚养比对消费升级产生了稳健的负向影响,说明在养育孩子成本提升的基础上,未成年人口抚养比的提高极大制约了消费升级。老龄人口抚养比对消费升级的影响不显著且不稳定。农村人口比例对消费升级产生了显著的正向促进作用,再次说明城市化负向影响结果的稳健性。政府最终消费占GDP比例对消费升级的影响显著为负,与居民消费支出中的政府支出占比对消费升级影响的结果一致,同时也说明政府消费在很大程度上对居民消费的替代,往往会降低消费持续升级的潜力。

总之,稳健检验的结果与基准回归一致,收入水平对消费升级产生显著的正向影响,且是消费升级最重要的推动力,年龄结构、城市化水平和社会保障对消费升级的影响为负向。

五、各因素对消费升级影响的机理阐释

本部分除了再次确认收入水平的影响是否稳健外,更重要的对年龄结构、城市化水平和社会保障的影响与理论直觉存在差异的原因予以解释。

(一)各因素对消费升级产生影响的原因:一个发展阶段视角

年龄结构、城市化水平和社会保障对消费升级的影响与经济发展阶段有关,因而可能导致有悖于理论直觉的结论。处于不同发展阶段的国家(地区),其年龄结构、城市化水平、社会保障等均有不同的特征和趋势,对消费升级的影响也呈现出不同结果。多数发达国家(地区)早已进入老龄化阶段,如果这种趋势持续下去,随着劳动力人口比例继续下降,消费升级将会变得困难。

同样,发达国家的城市化水平已经较高,如果人口继续涌入城市,只会提高生活成本,从而增加城市中贫困人口的生存难度,不利于消费升级。过高的社会保障水平会增加财政负担,为数不少的发达国家已经维持了多年高水平的社会保障制度,继续提高社会保障水平只会对居民消费产生直接的挤占。为了验证这些经验,将样本分为高收入国家(地区)和中等收入国家(地区)⑤分别进行计量回归加以印证。表4的第2列是对整体消费升级的回归结果,第3列—第6列是分别对教育支出、健康支出、杂项支出和文娱支出消费升级进行回归的结果。从中可见,对高收入国家(地区)而言,收入水平在所有消费升级方程中依然产生显著的促进作用,这种促进作用在所有消费细目中均成立,再次说明收入的提高是消费升级最大的驱动力。在大多数方程中,年龄结构、城市化水平和社会保障对消费升级具有一定的抑制作用。即在发达国家,劳动力人口比例进一步下降不利于消费升级,社会保障水平进一步提升也不利于消费升级,城市化水平进一步提升也会对消费升级产生负向影响。

发展中国家与发达国家有类似的抚养比,但人口结构差异很大,前者老龄人口占比较高,后者未成年人口抚养比较高⑦。未成年人口比例太高意味着食物等基本需求激增,这对消费升级尤其是劳动力人口的消费升级而言是一种挤压,相对而言,老年人较高的储蓄可满足更多的消费升级需求。随着经济发展水平提升,发展中国家也逐渐出现老龄化现象,同时,出生率下降导致未成年人口抚养比下降⑧,在此过程中整体抚养比的提高可能有利于消费升级。关于城市化水平的影响,发展中国家城市化水平处于快速上升期⑨,人口快速涌入城市导致就业岗位、公共服务供给压力增大,这将直接不利于居民持续的消费升级。此外,与发达国家不同,发展中国家社会保障尚不完善,继续提升社保水平和质量能够为居民提供更好的生活保障,从而有利于消费升级。基于这几点考虑,选择了发展中国家样本进行计量回归以验证上述猜测,表5的回归结果有两点含义,一是在发展中国家,年龄结构、城市化水平和社会保障对消费升级的影响显著性不强,二是这三个因素对消费升级的影响分别为正向、负向和正向,印证了上述观点。

结合表4和表5的回归结果可得到一点重要结论:年龄结构、城市化水平和社会保障对消费升级产生的直接负向影响与发展阶段有关,这一影响主要体现在发达国家,发展中国家并未出现这种影响。

(二)内在机制分析:直接效应和间接效应的结合

为进一步挖掘年龄结构、城市化水平和社会保障对消费升级产生负向影响的内在机制,就其对消费升级的影响机制尤其是间接影响做进一步检验。与探究诸多问题内在机制所采用的方法相同,本文也运用中介效应模型对内在机理展开分析。无论是理论分析还是经验研究,均发现收入水平是影响消费升级的最主要因素,因而收入水平可成为上述三个因素影响消费升级的中介变量。这部分试图通过研究三个因素如何间接影响消费升级,最终明晰这几个因素不利于消费升级的内在机制。

在进入模型回归之前,需要从理论上明晰三个因素的中介机制。第一,关于年龄结构的间接影响。劳动力人口比重下降意味着参与生产活动的人口减少,结果导致平均收入水平的降低,即年龄结构通过降低收入水平对消费升级产生的间接影响。第二,关于城市化水平的间接影响。城市化水平提高会带来收入水平的提升,从而拉动消费 [26],同时也可以看做是城市化通过收入水平对消费升级带来的间接效应。第三,关于社会保障的间接影响。社会保障的实现需要有大量的政府支出来完成,无论是通过举债还是税收方式来获得相应收入,都会降低居民收入水平,从而对居民消费产生间接的挤出效应。

中介效应模型的构建包括三个基本步骤[38]:将因变量对基本自变量进行回归;将中介变量对基本自变量进行回归;将因变量同时对基本自变量和中介变量进行回归。由如下三个方程组成:模型的具体形式如下:

lcuit=a0+a1xit+AX+γi+μt+εit(2)

lpgdpit=b0+b1xit+BY+γi+μt+εit(3)

lcuit=c0+c1xit+ c2lpgdpit+CZ+γi+μt+εit(4)

方程(2)的系數a1为基本自变量(年龄结构、城市化水平和社会保障)对消费升级影响的总效应,方程(3)的系数b1是基本自变量对中介变量(收入水平)的影响;方程(4)的系数c1是在控制了中介变量的影响后,基本自变量对因变量产生的直接效应,系数c2是在控制了基本自变量的影响后,收入水平这一中介变量对因变量的直接影响。中介效应等于系数乘积c2 ·b1,它与总效应和直接效应的关系为,a1=c1+c2·b1。

回归结果如表6所示。首先,分析年龄结构对消费升级影响的中介机制。表6的第2列是对方程(2)的回归结果,从中可见,抚养比对消费升级有着十分显著的负向影响,整体不利于消费升级。对中介变量的回归方程是(3),回归结果是下表中的第3列,抚养比的系数显著为负,这意味着抚养比的提高降低了收入水平,印证了本文的猜测。第4列是对方程(4)进行回归的结果,即因变量对基本自变量和中介变量的回归。可以看到,收入水平对消费升级的直接影响为正,其系数与第3列抚养比的系数相乘为负数(-0.106),说明劳动力人口比例下降会降低全社会人均收入水平,进而对消费升级产生间接的负向影响。基本自变量抚养比对消费升级的影响显著为负数(-0.060),说明未成年人口和老年人的消费对自身和成年人群体的消费升级产生挤压,从而对其产生直接的负向影响。此外,与第2列的回归结果相比,加入中介变量后,抚养比对消费升级影响的绝对值变小,这说明收入水平的中介效应是存在的,值得注意的是,年龄结构对消费升级的负向影响主要来源于间接效应。

其次,分析城市化水平对消费升级的影响机制。如表6中的第2列所示,城市化水平对消费升级的总影响显著为正,即城市化水平的提升利于消费升级,这与基准回归结果是不一致的,但是与部分学者得到的结论一致,说明基准回归中出现的负向影响可能与忽视某些间接效应有关。第3列和第4列中城市化水平对收入水平的影响为正数,收入水平对消费升级的影响为正数。即城市化通过收入水平对消费升级产生正向的中介效应(0.011·8.250=0.090)。城市化创造了大量的需求,也创造了大量的就业机会,从而增加了居民收入,消费升级也在情理之中。从最后一列的回归结果中可见,城市化水平直接对消费升级产生显著的负向影响(-0.053),这一结果意味着城市化带来的集聚效应提高了生活成本,直接不利于消费升级。

最后,社会保障对消费升级也产生显著的负向的总效应(-0.390)。这一总效应分为两个部分,直接效应是第4列中的lge的系数-0.333,通过收入水平产生的间接效应为第3列中lge的系数与第4列中lpgdp的系数相乘后的结果(-0.059)。该结果说明,过高的社会保障水平不利于消费升级。第一,社会保障水平的提升可能需要居民缴纳社保基金,这直接挤占了居民消费,这是社会保障对消费升级产生的直接效应。这种影响远大于社会保障降低居民预防性储蓄动机所带来的消费升级。第二,政府为居民的消费承担比例过高会降低居民提升收入水平的意愿,从而无助于消费升级,这就是社会保障通过收入水平对消费升级产生的间接效应。社会保障对消费升级产生的直接效应远大于间接效应。

为确认收入水平能否成为中介变量,有必要对此进行检验。检验原假设H0:b1=0和H0:c2=0是否成立,从第3列和第4列的回归结果可以看出,主要解释变量的回归系数在5%的显著性水平上均不等于0。为保证检验结果的稳健性,本文选择了Sobel(1987)的检验方法[39],检验回归系数的乘积项c2·b1是否显著不等于0,通过检验统计量Zc2·b1=c2·b1/Sc2·b1来检验原假设是否成立。其中,Sc2·b1表示c2·b1的标准误。经计算得到了年龄结构、城市化水平和社会保障的三个中介效应检验统计量Zc2·b1=-8.254、7.565、-3.230,经核查标准正态分布临界值表可发现,这三个值在1%水平上均显著为不为0,说明中介效应成立。此外,我们运用发达样本对中介机制加以检验,表7的回归结果表明,三个主要因素对消费升级的影响方向与表6是相同的,证明本文的内在机制分析结果成立。

总之,上述回归结果说明四点问题:第一,收入水平是影响消费的主要中介变量,年龄结构、城市化水平和社会保障最终都会通过影响收入水平对消费升级产生间接影响。第二,抚养比提高不仅对消费升级产生直接的负向影响,且通过降低收入水平间接不利于消费升级,其间接效应远大于直接效应。第三,需要强调的是,在基准回归部分城市化水平提升之所以对消费升级产生负向影响,原因在于忽略了间接效应。城市化水平会通过提高收入水平对消费升级产生正向的间接影响,且间接效应占据主导地位。第四,社会保障水平提高对消费升级产生了直接的不利影响,还通过降低收入水平对消费升级产生间接的负向影响,这种不利影响更多来源于直接效应。

六、结论与启示

中国已步入中高等收入国家行列,正处于迈向高收入国家的关键期,如何满足居民的消费升级需求从而为经济发展注入新的活力,成为推动经济高质量发展的重要措施。在这一背景下,本文通过总结国际尤其是发达国家消费升级的经验,试图对中国消费的升级有所启发。

(一)研究结论

借鉴早期学者就消费升级特征的论述及其影响因素的研究,本文凝练出了影响消费升级的五个重要因素,即收入水平、消费习惯、年龄结构、城市化水平及社会保障。此后,本文利用全球39个国家(地区)1970年以来消费细目的数据,在明确了消费升级成为全球各国既定趋势的基础上,提炼了消费升级的主要影响因素及其内在机理。研究结果表明:

(1)自1970年以来,全球范围内呈现出明显的消费升级特征,其中,教育、健康、杂项的消费升级趋势均十分明显。就影响因素而言,收入水平在实证分析中对消费升级始终呈现正向的促进作用,是消费升级最主要的驱动力。年龄结构、城市化水平及社会保障对消费升级的直接影响显现出抑制倾向。消费习惯对消费升级的影响不显著,可能不是影响消费升级的主要因素。

(2)之所以出现上述回归结果,与一国所处发展阶段以及这些因素发挥作用的中介效应有密切关系。发达国家已经进入老龄化阶段,其对劳动力人口消费形成的直接挤压将不利于消费升级。多年来,发达国家的城市化率和社会保障也保持了高水平,如果人口继续向城市集聚,对于居民尤其是贫困人口而言意味着经济压力的增加,从而不利于消费升级。同样,高水平的社会保障会直接挤占居民消费,对于消费升级也有着负向影响。这几个结论在高收入国家(地区)样本中得到了验证。

(3)内在机制分析表明,年龄结构和社会保障不仅直接不利于消费升级,还通过降低收入水平间接抑制消费升级。需要引起关注的是年龄结构的影响主要来源于间接效应,而社会保障的影响主要来源于直接效应。其背后的机制是,抚养比上升意味着劳动力人口比例下降,这会通过降低人均收入水平间接不利于消费升级。过高的社会保障水平需要居民缴纳社保基金等,这会直接对居民消费形成挤压,而这种负面影响明显占据主导地位。需要重点解释的是,基准回归中只提及了城市化水平通过人口集聚对消费升级产生的直接负向影响,但未考虑其间接效应,城市化水平提高提供了更多的工作机会,提升了居民收入,最终对消费升级产生间接的正面影响,这种正面影响是占据主导地位的。

(二)主要启发

结合当前中国消费升级的需要,从本文的研究结论中可得到三点启发:

(1)鉴于收入水平是消费升级最主要的驱动因素,要进一步提高居民收入水平,充分发挥其对消费升级的促进作用。完善收入分配体系,通过财政支出等方式增加低收入群体的收入,继续提高劳动报酬在初次分配中的比重,从而扩大中等收入群体的规模。同时,要采取措施缓解劳动力人口比例下降通过降低收入对消费升级产生的负面影响。随着人口老龄化加剧,可能会导致居民收入增速下降,如果有完善的社会保障体系等作为支撑,消费升级将不会受到太大影响。

(2)合理、有序的城市化以推动消费升级。中国的城市化率与发达国家依然有一定距离,如何在保障居民收入水平不断提升的基础上持续推进城市化,是一个重要问题。其中,需要从城市基础社会建设、招商引资等方面下功夫,从而为新进入城市的居民提供足够多的工作岗位,以保障居民收入水平持续增加,最终促进消费升级。同时,还要防止或缓解拥堵等“城市病”,以降低或弱化城市化给消费升级带来的负面影响。

(3)提高社会保障支出的效率,而非简单扩大社会保障规模和范围。追求政府支出效率的提升,节约财政开支,进而减少政府支出对居民消费形成的挤压。要运用科学的方法计算社会保障支出,在此基础上优化各级社会保障支出的结构;还要做好社会保障支出的监督管理,精准定位社会保障支出的细目和人群,防止社会保障支出的浪费。

[注 释]

① 国家统计局数据显示,中国的消费对经济增长贡献率自2011年以来稳定的维持在60%左右,只有2015年达到69%。

② 数据来源于国家统计局。

③ 借鉴中国经济增长前沿课题组(2015)对消费支出类别的划分,我们所需要的能够反映消费升级的细目包括教育、健康、文娱、杂项物品及服务四项支出占个人消费支出比例,见文献[5];数据来源于UNdata数据库和世界发展指标(简称WDI)数据库。

④ Hausman检验的结果不再列出,如有需要,可向作者索要。

⑤ 25个高收入经济体为:中国香港特别行政区、加拿大、匈牙利、韩国、奥地利、希腊、德国、意大利、挪威、捷克、斯洛伐克、日本、比利时、法国、波兰、澳大利亚、瑞典、瑞士、罗马尼亚、美国、芬兰、英国、荷兰、葡萄牙、西班牙。10个中高等收入经济体为:伊朗伊斯兰共和国、保加利亚、南非、哈萨克斯坦、土耳其、塞尔维亚、墨西哥、白俄罗斯、阿塞拜疆、马来西亚。4个中低等收入经济体为:乌克兰、吉尔吉斯斯坦、洪都拉斯、尼加拉瓜。为平衡不同收入组别国家(地区)的样本个数以保證研究结果的准确性,发达国家(地区)样本可用25个高收入经济体表示,发展中国家(地区)样本可用10个中高等收入经济体和4个中低等收入经济体表示。

⑥ 为方便阅读,消费率、年龄结构、城市化水平、社会保障的原始变量以不同方式放入控制变量行列。

⑦ 从本文样本中统计可得,发展中国家未成年人口比重比发达国家高13个百分点,老龄人口比发达国家低约9个百分点。

⑧ 从本文样本中统计可得,发展中国家未成年人口比重在近20年下降近20个百分点,老龄人口上升约4个百分点。

⑨ 从本文样本中统计可得,发展中国家近20年城市化率提高了10个百分点。

[参考文献]

[1]KONGSAMUT P, REBELO S, XIE D.Beyond balanced growth [J]. Review of economic studies, 2001, 68(4) : 869-882.

[2]MATSUYAMA K. The rise of mass consumption societies[J].Journal of political economy, 2002, 110(5) : 1035-1070.

[3]ZWEMULLER J, BRUNNER J K. Innovation and growth with rich and poor consumers [J]. Metroecomomica, 2005 (56): 233-262.

[4]NGAI L R, PISSARIDES C A. Structural change in a multisector model of growth [J]. American economic review, 2007, 97(1): 429-443.

[5]中国经济增长前沿课题组. 突破经济增长减速的新要素供给理论,体制与政策选择[J]. 经济研究, 2015(11): 4-19.

[6]CLARK C. The Conditions of economic progress[M]. New York: Macmillan, 1940.

[7]霍利斯·钱纳里, 莫伊思·塞尔昆. 发展的型式:1950—1970[M]. 李新华, 等译. 北京: 经济科学出版社, 1988.

[8]MUELLBAUER J. Habits, rationality and myopia in the lifecycle consumption function [J]. Annals of economics and statistics, 1988, 112(9): 47-70.

[9]LHRMANN M.Population aging and the demand for goods and services[Z]. Mea Discussion Paper, 2005.

[10]郭克莎, 杨阔. 长期经济增长的需求因素制约——政治经济学视角的增长理论与实践分析[J]. 经济研究, 2017(10): 4-20.

[11]唐琦, 夏庆杰, 李实. 中国城市居民家庭的消费结构分析: 1995—2013[J]. 经济研究, 2018(2):37-51.

[12]亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 郭大力,译. 北京: 商务印书馆, 1972.

[13]马尔萨斯. 政治经济学原理[M]. 厦门大学经济系翻译组, 译. 北京: 商务印书馆, 1962.

[14]季陶达. 资产阶級庸俗政治经济学选辑[M]. 北京: 商务印书馆, 1978.

[15]斯坦利·杰文斯. 政治经济学理论[M]. 郭大力, 译. 北京: 商务印书馆, 1984.

[16]卡尔·门格尔. 国民经济学原理[M]. 刘絮敖, 译. 上海:上海人民出版社, 2005.

[17]石明明, 江舟, 周小焱. 消费升级还是消费降级[J]. 中国工业经济, 2019(7):42-60.

[18]HOUTHAKKER H S. Engel curve[M]//EATWELL J, MILGATE M, NEWMAN P. The new palgrave dictionary of economics. London: Macmillan, 1987.

[19]霍利斯·钱纳里, 等. 工业化和经济增长的比较研究[M]. 吴奇, 等译. 上海: 格致出版社, 2015.

[20]BLANCIFORTI L, GREEN R. An almost ideal demand system incorporating habits: an analysis of expenditures on food and aggregate commodity groups[J]. Review of economics and statistics, 1983, 65(3):511-515.

[21]方福前. 中国居民消费潜力及增长点分析——基于2035年基本实现社会主义现代化的目标[J]. 经济学动态, 2021(2): 50-64.

[22]王雪琪, 赵彦云, 范超. 我国城镇居民消费结构变动影响因素及趋势研究[J]. 统计研究, 2016(2):61-67.

[23]DUESENBERRY J S. Income, saving, and the theory of consumer behavior[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1949.

[24]周建, 杨秀祯. 我国农村消费行为变迁及城乡联动机制研究[J]. 经济研究, 2009(1):83-95.

[25]易行健, 吳庆源, 杨碧云. 中国城市化对农村居民平均消费倾向影响的收入效应与示范效应: 2000年—2009年[J]. 经济经纬, 2013(5):25-29.

[26]GLAESER E, KOLKO J, SAIZ A. Consumer city [J]. Journal of economic geography, 2001 (1): 27-50.

[27]万勇. 城市化驱动居民消费需求的机制与实证——基于效应分解视角的中国省级区域数据研究[J]. 财经研究, 2012(6):124-133.

[28]易行健, 刘鑫, 杨碧云. 城市化对居民消费的影响:基于跨国面板数据的实证检验[J]. 经济问题探索, 2016 (7): 85-91.

[29]FELDSTEIN M. Social security, induced retirement and aggregate capital accumulation [J]. Journal of political economy, 1974, 82(5): 905-926.

[30]KANTOR S E, FISHBACK P V.Precautionary saving, insurance, and the origins of works compensation [J]. The journal of political economy, 1996, 104(4): 419-442.

[31]SAMWICK A. Is pension reform conductive to higher saving?[J]. The review of economics and statistics, 2000, 82(5): 264-272.

[32]JUAN R A, CARLOS U. Security reform with uninsurable income risk, and endogenous borrowing constrains [J]. Review of economic dynamics, 2008, 11(1): 83-103.

[33]白重恩,李宏彬,吴斌珍. 医疗保险与消费:来自新型农村合作医疗的证据[J]. 经济研究, 2012, 47(2):41-53.

[34]白重恩, 吴斌珍, 金烨. 中国养老保险缴费对消费和储蓄的影响[J]. 中国社会科学, 2012(8):48-71.

[35]HO T W. The government spending and private consumption: a panel cointegration analysis [J]. International review of economics and finance, 2002, 10(1):95-108.

[36]HO T W. Consumption and government spending substitutability revisited: evidence from Taiwan [J]. Scottish journal of political economy, 2010, 48(5):589-604.

[37]方福前, 孙文凯. 政府支出结构、居民消费与社会总消费——基于中国2007—2012年省级面板数据分析[J]. 经济学家, 2014(10):35-44.

[38]温忠麟, 叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展, 2014(5):731-745.

[39]SOBEL M E. Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models[J]. Sociological methodology, 1982(13):290-312.

Influencing Factors and Mechanism of Consumption Upgrading:

An Empirical Analysis from the Perspective of International Comparison

Zhang Caiyun1,2, Shi Linyan2, Hu Huaiguo1,2

(1. Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836, China;

2. School of Economics,

University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 102488, China)

Abstract: To identify the consumption upgrading trend of residents and to get rid of the disadvantageous conditions that restrict consumption upgrading are important to cultivate a complete domestic demand system which can promote highquality development of the economy. Based on the classical economiststheory of consumption upgrading and the later economists empirical research on consumption upgrading, this paper uses the panel data of 39 countries around the world from 1970 to 2018 to verify the impact of income level, consumption habits, age structure, urbanization level and social security on consumption upgrading and its internal mechanism. The results show that: Firstly, the consumption upgrading trend is very obvious, and its contribution mainly comes from the improvement of income, while the direct impact of age structure, urbanization level and social security on consumption upgrading is always negative, and consumption habits do not show a significant impact on consumption upgrading. Secondly, the reasons for the above results are related to the development stage of a country (region). The negative effects of age structure, urbanization level and social security all appear in developed countries. Thirdly, further studies on the internal mechanism show that some of the negative effects are related to the neglect of indirect factors.Among them, although the improvement of urbanization level is not conducive to consumption upgrading directly, it will have an indirect positive impact on consumption upgrading through the improvement of income level, and the indirect impact exceeds the direct impact. Age structure and social security not only have a direct adverse effect on consumption upgrading, but also indirectly hinder consumption upgrading by reducing income level. The negative effect of the former is mainly reflected in the indirect effect, while the negative effect of the latter is mainly reflected in the direct effect. Drawing lessons from international experience, China should continue to make efforts to improve the income level and social security efficiency, so as to continuously meet peoples consumption upgrading needs.

Key words:high quality development; consumption upgrading; income level; social security