城市的空间尺度能有多大?

彭艳秋

城市群和中心城市,不可阻挡地形成着,它们发展阶段不同,形态各异,重塑着经济地理格局。

关于差距、关于极化等问题,在城市发展与空间发展中,还有很多问题需要辨析和明确,比如尊重城市经济规律,比如“有所作为”也要保持合适的边界感,又比如若专业分工不可避免,那么如何分散产业结构单一的风险?大城市到底能够有多大?小城镇如何差异化发展?

就这些问题,记者近期专访了浙江大学城市发展与管理系主任、浙江大学区域与城市发展研究中心执行主任、中国区域科学协会副理事长石敏俊。

地带性极化与中心城市极化

记者:你认为大国大城不现实,小城镇优先发展也有困难,要结合起来。到底为何不现实,又有什么困难?

石敏俊:这是一个比较复杂的问题。区域经济布局,关键是要尊重客观经济规律。那么我们首先要认识客观经济规律。

当前我们的区域发展仍然处于空间极化的阶段。过去的空间极化是地带性极化,主要是沿海和内地的核心—边缘关系,产业、资源要素向沿海集中。后来出现了变化,沿海的产业开始向中西部地区的中心城市转移,从地带性极化走向了中心城市极化。中西部地区开始出现一些增长极,尤其是中部更多一些。

从这个意义讲,和“大国大城”的逻辑基本一致,大国大城强调空间极化和集聚经济的作用。我们要利用好集聚红利,认识并尊重空间极化的客观规律。

但不一致的地方是除了空间极化的规律,还有其他的规律需要遵循:我们要在人与自然和谐发展的理念指导下思考空间发展。资源环境承载力约束很重要,在“大国大城”的观点看来,经济学家认为资源环境约束是可以突破的,但现实中这种约束很难突破,或者是突破以后会付出很大的代价。

自然承载力约束确实制约着城市规模扩张。超大、特大城市已经面临“成长的烦恼”,这些烦恼有些可以通过城市自身改善治理去克服,有一些却是难以克服的。

现实中我们往往面临着很多制约。比如缺水,靠调水只能解决部分问题,不能解决全部问题;比如环境容量是没法突破的,因为空气不可能从别处借过来。随着城市发展,这样的问题会越来越多,要解决这些问题需要付出非常大的代价。

因此我们提出了“大分散、小集中”的思路。也就是说,超大城市要适度分散,走向都市圈、城市群,目的是既要发挥集聚红利的优势,尊重空间极化的规律,同时又避免功能过度集中在中心城区所带来的负外部性。通过功能分散到都市圈,来降低负外部性,同时也尊重了人与自然和谐发展的强可持续性理念。

大国大城的观点其实也在发生变化,现在也开始讲城市群、都市圈。从这个意义上讲,本质上的区别越来越小。

近年来区域发展有一个新思路,我把它称之为“二分法”,就是分为经济发展优势区域和其他区域两大类。经济发展优势区域发挥综合性功能,其他区域承担单一功能,比如生态安全、边疆安全、粮食安全、资源安全等等。在国家“十四五”规划里,经济发展优势区域改称为城市化地区,因此二分法也可以称为城市化地区和其他区域。城市化地区大多集中在东南沿海地区,少数位于中西部地区的中心城市。

我们可以看到,“新区”“新城”建设,西南地区的天府新区、两江新区、贵安新区,总体上发展是不错的,但西北的一些新区新城就差强人意。

同样的企业放在西北,和放在长三角,差异是很大的,因为长三角地区无论是产业配套条件,还是市场邻近条件都要好得多,尽管土地、劳动力的成本高,但盈利机会多。西北吸引不了產业、资本、人才,最大的制约因素在于空间不经济,盈利机会少。这也是一个客观经济规律。

从空间经济学的角度,这些问题都是可以解释的。值得庆幸的是,现在的区域发展政策已经开始重视客观经济规律。无论是中央财经委员会第五次会议确定的区域经济布局思路,还是国家“十四五”规划,都在朝着这样的方向发展。

“南北差距”说法不准确

记者:未来南北差距是不是会进一步扩大,到某种程度时,需不需要进行一些“引导”,以使得差距不要太大?

石敏俊:过去大家讲东西差异,现在叫南北差异,但我觉得南北差异不是很准确。东西差异是过去开发梯度上的原因。从现在的情况看,更加准确的说法是东南和西北的差异,这个问题还是要回到胡焕庸线上。

你看到我们的区域发展格局实际上是东南和西北的梯度,也就是胡焕庸线的两边。尽管胡焕庸线两边的比例稍有一点变化,但这样一个基本格局一直维持下来了。城市发展和经济发展的差异都是如此。你可以发现,北京、青岛也是北方,北方也有发展好的城市。另外,南北如何划分呢?以地理上的秦岭—淮河,还是以长江沿线呢?不容易统一。如果用胡焕庸线来分的话,区域差异就很清楚了。

区域差异背后的逻辑,可以从区域经济学的三个维度去解释。第一个维度叫 First Nature,这是一位美国历史学家提出的概念,就是指先天性因素,比如自然资源,气候、地形地貌,港口等,是老天爷赏给我们的,也是我们改变不了的条件。

从气候因素来看,我国是东南季风区,降雨量从东南沿海向内陆逐步减少,不是南北也不是东西,400毫米等雨量线是斜的,东南和西北的关系,这从气候上看非常明显。从地形地貌来看也是这样。因此从自然因素来讲,胡焕庸线两边的差异非常明显。从自然资源看,特别是能源矿产资源,中西部地区有很多有利因素,许多能源矿产资源都分布在西北。胡焕庸线两边的西北和东南,自然条件虽有差异,但各有千秋,这是第一个维度。

第二个维度叫Second Nature,是指经济系统自身产生的作用力,体现为集聚经济的规律。当经济系统发展到一定规模以后,空间上越集聚,产生的红利就越多。

为什么长三角能发展得好,是因为长三角地区的产业配套条件好,市场规模大,而且港口联系海外市场也方便,这就使得贸易成本低,包括产品销售的成本、原材料调配的成本。虽然土地、劳动力的成本高一点,但因为贸易成本低,可以克服生产成本的上涨部分,盈利机会就会更多。城市规模越大或密度越高,集聚红利就越大。这就是前面讲的空间经济和空间不经济,这方面东南和西北的差异比较大。

进一步观察,长三角、珠三角、中部区域以及这些区域的内部也有差异。这是第三个维度在起作用。第一、第二维度解释不了的一些因素,比如说治理、文化的差异,包括政府部门的工作作风、营商环境,企业家精神等等,就属于第三个维度。

从经济发展的历史经验看,在经济发展初期阶段,第一个维度比较重要,这是因为经济发展初期往往依赖资源、依赖自然;随着发展进程的推进,第二维度慢慢会变得越来越重要。到了更高阶段以后,第三个维度的因素会变得越来越重要。从我们国家的发展历程看,也符合这样的规律,早期往往是资源条件好的地方先开发,慢慢地经济规模和密度起的作用变得越来越重要,规模驱动逐渐占据主导地位,将来治理、文化的作用可能会变得越来越重要。

在这三个因素叠加作用下,就形成了现在的区域经济差距。

记者:我们可以通过三个维度去解释这种现象,如果去帮他们找一些解决路径的话,比如青海的旅游资源丰富,那么它未来是专注于走文旅路线,还是说尽可能突破一些困难,走产业化路径?对于西北,人才和产业的困境,怎么破解呢?

石敏俊:按照刚才讲的三个维度的逻辑去思考,首先要把First Nature用好,这是老天爷给的,各地要立足于自身的资源禀赋,把当地的资源开发好。但仅仅靠利用老天爷给的资源是不够的,还是要发挥Second Nature的作用,充分利用集聚红利。

西北地区离经济中心比较远,面临空间不经济的挑战,但也不是说就没有可以作为的了。我们建议,在西北这样的地方要打造区域性中心城市、区域性增长极,将要素适当地集中到中心城市,利用好空间极化和集聚红利,尽可能克服空间不经济的不利因素。

然后要从治理、文化层面去发力。西北地区在治理、文化层面是可以有所作为的。现在有一种新的发展思路叫做“地方品质驱动”的发展,通过改变治理、文化环境,打造优良的地方品质,增强对人才、资本、产业的吸引力,这样就有可能取得一些突破。美国也有一些条件不好的地方,形成了区域性增长极。譬如拉斯维加斯周边都是荒漠,自然条件并不好,它把有限的水资源都集中到这个点上。美国西部还有一些类似的案例,譬如亚利桑那的图桑、犹他州的盐湖城,还是有文章可以做的。

近年来延伸出来第4个维度,跟First Nature有关,但不是传统的资源开发,而是生态优势转化,搞生态产业。比如青海,中央的定位是“三个生态”,但不是说三个生态以外什么都不能做了。可以尝试把生态保护和生态优势转化结合起来,在不破坏生态保护的前提下,利用美好生态做转化的文章,发展一些生态产业,是有可能的。虽然西北地区可能很难做到像长三角、珠三角这样的大规模工业化城市化,但仍然是可以有所作为的。

总结起来,西北要在区域性增长极上做文章,把资源要素集中到点上来,另外将地方品质做好,走地方品质驱动发展之路,克服远离经济中心带来的不利因素,这样就有可能吸引到一些人才、资本、产业。

江浙对接上海的“差异”

记者:江浙沪包邮区受到的关注很多,江苏和浙江对接上海的积极程度差异大吗?是不是因为江浙接壤上海的区域产业特点不同?

石敏俊:我不太认同江浙对接上海的态度有差异的观点。我觉得江浙对接上海的态度相差不多,很难从一个昆山就推导到整个江苏,南通有南通的特点,昆山有昆山的特点,都不一样。江苏的重心是苏南,和上海离得近,浙江的经济中心不在浙北,而是在杭绍甬轴线。宁波由于历史文化传统,和上海的联系一直比较密切,但杭绍甬这条浙江最主要的经济轴线,跟江苏比距离上海确实要远一些,也许造成这样的误解。事实上苏南内部也有差别,苏州离上海近,联系更密切,但到了宜兴、溧阳,又有自己的方式。

江浙沪内部的物流是很发达的。比如,绍兴的纺织印染产业,原料是从苏南过去的,在绍兴完成印染后又运到各地的纺织服装企业。但从整体的观察来看,江浙对上海的依赖是在减轻。这是因为,江浙自身的经济体量变大了,产业体系变全了,内循环越来越多,对上海的依赖就减轻了。这也是符合客观经济规律的。

因此,上海也有危机感,虽然他还是老大,但老大的地位有所下降。从长三角城市网络的演化趋势来看,已经出现多中心化、扁平化发展的趋势,空间极化在减弱,空间扩散在增强。这点与京津冀不同,京津冀还在继续空间极化。长三角的一体化发展,必须认识到这一点,尊重客观现象和规律,在这个基础上,进一步深化空间融合。

大城市的使命

记者:上海自身的定位也是“全国的上海”,要做一个服务性的平台,服务全国。那我们说城市的产业链似乎要求它是越完备越好,但事实上,一个城市的产业好像很难大而全?

石敏俊:城市经济学有两个概念,一个叫地方化经济,另一个叫城市化经济。城市化经济下,大家可以共享城市的多样性,通过共享带来红利或外部性;而地方化经济则强调专业化分工,就像一村一品、一镇一品这样的专业化生产。

这两者都很重要。根据已有的研究发现,对于大城市来说,城市化经济发挥的作用越来越大,对于中小城市特别小城市来说,地方化经济发挥的作用比较重要,通过专业化分工,與其他城市包括大城市之间形成分工协作、功能协同。这里需要引出一个重要概念,叫空间尺度。要求一个小城镇五脏俱全,产业链完备,这是不现实的,反过来,像上海、苏州、南京、杭州这样的大城市,如果只让它发展某一两个产业,也是不可能的。因此“空间尺度”显得尤其重要,也就是说,产业链在多大的空间尺度上保持相对的完备性。

一般来说,要求一个地级市拥有很多完备的产业链也是不合理的,但可以考虑针对某一个产业链,通过补链强链,形成完备的产业链,把它做强。现在有很多地级市在朝这个方向努力,比如东莞、佛山,都在做强链补链的工作。其他一些城市也在搞产业链招商,尽可能形成相对完备的产业链,通过产业链上下游的联系,发挥 Second Nature的作用,节约投入产出的中间成本,来增强竞争力。这个方向是对的,但是要注意这应当是市场主体的行为。

市场主体会自发地做于自己有利的事情,地方政府只要给激励政策和引导即可。地方政府还需要考虑的是市场风险防范,如果产业结构过于单一的话,市场起伏波动对区域经济带来的冲击会比较大,需要考虑分散风险的措施和预案。

在一个更大的空间治理上,比如国家,城市群,经济区,相对来说应该形成比较完备的产业链,产业链投影到空间上,就会形成产业集群。产业集群也有不同的空间尺度,有经济区的、城市的、乡镇的尺度,不同空间尺度上,产业链的完备程度有所不同。

我们现在讲“碳达峰”“碳中和”的“双碳”目标,如果简单地说,把高碳环节转移出去就可以,但那样会有损我国产业链的完整性,甚至会使得整个产业链的成本上升、竞争力下降。如果要保持产业链的竞争力,就不能简单地将高碳环节完全转到国外去。而对于一座城市来说,就可以权衡环境成本和运输成本,在运输成本允许的范围内,先将高碳环节转移出去。有些城市和区域已经在这样做了。因此,产业链的完备程度本质上是空间尺度的问题。

(摘自《南风窗》2021年第18期)

链 接

胡焕庸:1901年11月生,字肖堂,江苏宜兴人。地理学家、地理教育家,中国现代人文地理学和自然地理学的重要奠基人。历任中央大学地理系主任、中国地理学会理事长、华东师范大学人口研究所所长、教授。他提出中国人口的地域分布以“瑷珲—腾冲线”为界,后被称为“胡焕庸线”。1998年4月病逝于上海。

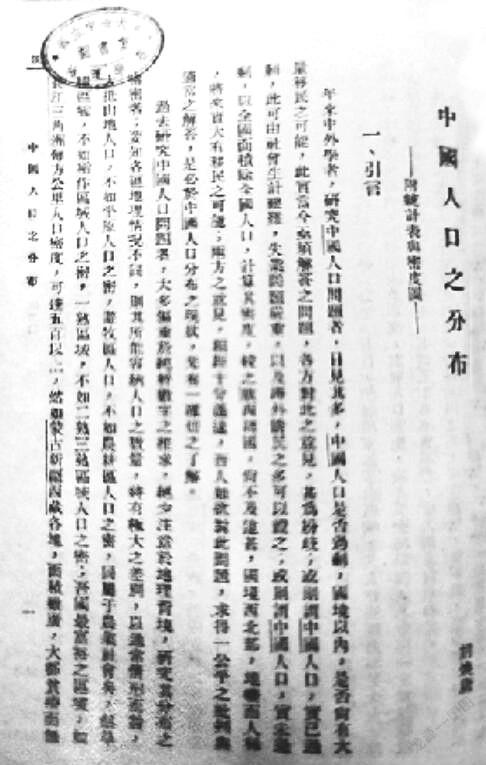

1935年,胡焕庸发表论文《中国人口之分布》时,提出“瑷珲—腾冲线”是中国人口地理分界线。但他只说了瑷珲和腾冲两个端点,并没有在论文附图上画出这条线。直到1989年,他才跟人合作,利用最新的人口调查数据,真实画出了这条线。究其原因,很可能是因为这条线并非那篇论文的学术重点。

多年以后,这条“瑷珲—腾冲线”已被称为“胡焕庸线”。在学术圈内,它以其科学性和稳定性,被公认为中国综合国情的顶级分界线,成为与“秦岭—淮河线”“长城线”并列的又一条重要的国家地理分界。而且,前两条线都遵循自然山川或人工建筑,是有迹可循的,而“胡焕庸线”不是具象的,是横空出世。

在社会上,这条线已经成为一条探秘线、旅游线,开车沿着“胡焕庸线”跑一趟,成了很多人心中神往的旅程。因为这条线上地理形态纷繁复杂,而且这条线的两侧人口密度差异巨大,经济社会发展也相当悬殊。

这些年来,“胡焕庸线”因其超乎想象的稳定性,学术声誉日隆。1935年,这条线西部人口占全国4%;而用2010年的人口普查数据再算,因分辨精度不同,西部人口的占比在5.6%到6.3%之间,变化甚微。

由此,“胡焕庸线”又因其数十年不变的顽健性,让很多人担忧。于是,对于“胡焕庸线”该不该破、能不能破、怎么破的讨论,渐趋热烈。

這条看似“横空出世”的线,其实是基于严谨、枯燥、长期的学术研究。作为一名研究者,其根本任务就是在认识世界的过程中,发现一些规律性的东西。而“胡焕庸线”的本质,就是找到了刻画中国人口空间形态的最为简洁的方式,进而成为一条稳定的国情地理分界线,对国家的均衡发展、生态文明建设、民族振兴和国防安全都有着深刻的影响,体现了重大应用价值。(高渊)

(摘自10 月11 日《解放日报》,本文节选自《胡焕庸120 年祭:那条线,那个人》。作者为该报首席记者)