在公共艺术的场域文化中创设情境

《普通高中美术课程标准》指出:“加强课程与地方经济文化的联系,强化教学与现实生活情境的关系,拓展美术课程的空间,发展学生美术学科核心素养等都具有重要的作用。”我们身边涌现出了很多 “艺术范儿”的网红地,将艺术植入于商业购物中心的成功模式成为了北京的城市文化名片,造就了由公共艺术辐射的场域文化效应。当我行走其中被這种艺术氛围裹挟,发现身边的人们在与这些公共雕塑合影的同时,也有意识地关注公共艺术作品本身,并在驻足欣赏中完成审美鉴赏的过程。这让我想到它们是最适合开展艺术教育的场所,将场域理论与美术学习相结合,能增强学习活动的情境感,激发学生的观看兴趣,在“看”的经验中展开美术学习,使其产生事半功倍的教学效果。

本文记录了在布迪厄 “高层次的艺术场域能够产生自主性的认知力量”的理论背景下,借助公共雕塑营造的艺术场域环境,开设高中公共雕塑创作课的教学感悟。

一、一个“动机”引起的系列教学

在教学中我特别看重的是“兴趣使然”这四个字。在当下如此丰富且可自主构建单元课程的教育大环境背景下,教师要明确课程的“动机”,了解学生学习的“动机”。兴趣是最好的老师,因为它拥有最高的效率、最持久的动力源和最低的精神负担,引领我们接近目标并走向成功。在与一些教育同人进行交流时,我最关注的是他们“因材施教”的缘由,这个“材”并不仅限于教材,而是需要“因地制宜”,兼顾当地的地域特征与人文风貌。一节有“灵魂”的好课需要“沃土”,也需要教师的用心“孵化”,才能呈现出不同的文化意蕴,反映施教者的“本真与初心”。而这一切的驱动力往往来自教师个人的经历与体验、情怀与情结,而后者更是起着决定性作用。

开设公共雕塑课程的想法,不是一时兴起而是需要经过反复推敲和酝酿。这个思路形成的过程,是由身边公共艺术环境所带来的点滴触动。由袁运甫、张仃等艺术家创作的北京地铁壁画作品《天文纵横》《华夏雄风》,给我留下深刻印象。2008年地铁的《北京?记忆》是艺术植入城市生活的代表作品,创作者中央美术学院雕塑系王中教授这样介绍:“作品由4000余个琉璃铸造单元立方体以拼贴的方式呈现出来,每个琉璃块中珍藏着由生活在北京的人提供的一个个老物件,每个市民成为艺术的参与者,在产生自豪感的同时激发市民的责任感和归属感,也唤起各地乘客对这座城市的喜爱和记忆。”

由此可见,公共艺术在营造城市公共空间的同时,也将普通市民推向打造城市文化的作者行列,借由艺术创设的场域作用,正在潜移默化地激发人们热爱自己的城市与社区。

驻足于这样具有时代精神的公共空间中,使我强烈地萌生了要开设公共雕塑创作课程的想法。公共雕塑是公共艺术重要的组成部分,它体现了一种市民分享与参与的价值观。学生是国家未来的希望,也是未来城市的规划者和分享者。这样的课程,可以使学生关注城市与家乡的发展和变化,培养他们用艺术装点美化城市环境、用一己之力参与城市建设的价值观。

二、教室之外的“课堂”,在网红打卡地创境

课前调研是对学生学习情况最有效的考察。在现代信息技术的支持下,通过问卷星的调研反馈让我了解到:学生对于公共雕塑的认知水平比较有限。主要原因是因为北京这座城市与欧美城市格局有很大差别,没有太多被安放在广场上的大型公共雕塑作品,而是散落在商业街区和社区内,或是以陈列的形式集中展示在主题公园中。学生平时单一的生活轨迹,让他们很难留意到这些公共雕塑。但从问卷里透露的信息也可以看出,他们对于知名的地标型公共雕塑作品非常了解和喜爱,也深谙其背后代表的城市文化底蕴和时代精神。

据心理学家研究,人类通过视听获取的知识信息高达90%。我结合了布迪厄的场域理论,产生了把教室直接“搬到”公共雕塑作品云集的商业区和生活社区内的想法。通过“创境”的方式,改变原有的教育环境,使其更贴近学生的生活,以沉浸式体验的方式调动多种感官,代替一成不变的传统课堂教学。

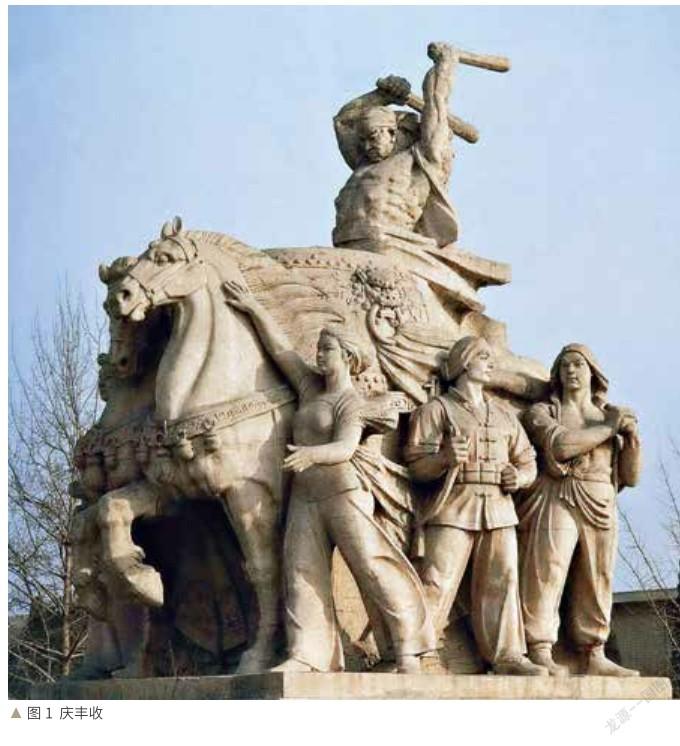

于是,我锁定了农业展览馆、东大桥的侨福芳草地、三里屯太古里作为开展公共雕塑鉴赏课的场地。农业展览馆是公共雕塑鉴赏课的第一站,由鲁迅美术学院雕塑系集体创作的大型群雕《庆丰收》(图1),作为展览馆的标志矗立于此。它借鉴了民族传统雕塑的长处,将体面与线刻结合,富于装饰性。雕塑与展览馆周边的建筑环境和谐统一,彰显了新农村欣欣向荣、团结合作奋进的主题,是公共雕塑的经典作品。侨福芳草地以商业建筑内的装饰性雕塑居多,三里屯太古里则是在建筑之间相接的广场区域内摆放了陈列性雕塑。学生可以自行选择两个教学地点,根据学案中公共雕塑的主题、造型、材质、色彩、摆放环境与空间等内容逐一进行考察。这样将体验与实地考察结合的雕塑鉴赏课,打破了学生既往习惯的教学环境,充分调动了学生自主学习的积极性,促使学生产生了主动发现、探索的学习动机。

三、从模拟材质到主题追溯——逆向思维的创作实践

陶行知先生说过,“教育的任务不是教学生学习,而是教学生怎样学习”。从学会鉴赏公共雕塑到尝试设计创作要经历的过程,我决定从当代艺术家的公共雕塑作品中寻求答案。

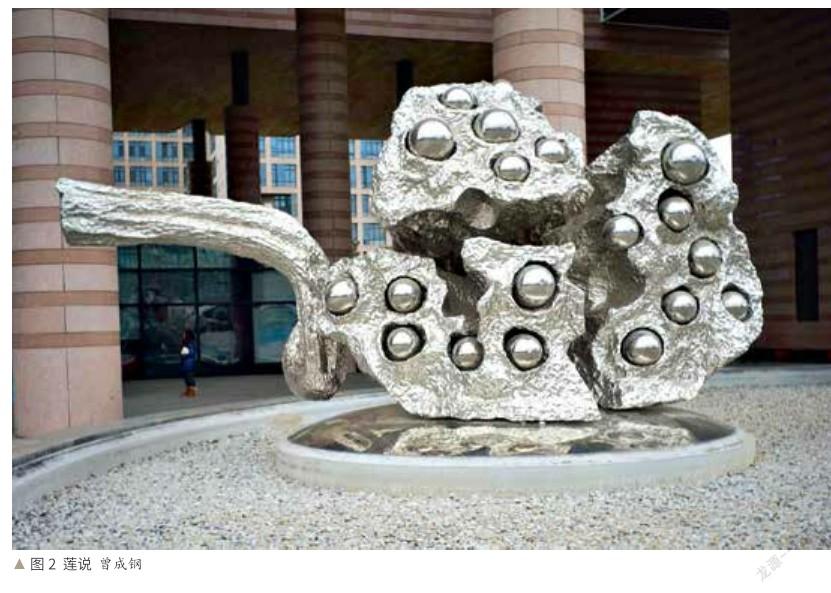

在参观清华大学艺术博物馆时,圆形水池中陈列的公共雕塑作品《莲说》(图2)深深地吸引了我——不仅因为硕大的体量感带来的视觉冲击力,也有材质本身所具有的反差之美。它呈现的不是鲜活的莲花形象,而是用抛光的不锈钢展现的一个枯萎干裂却极富生命张力的莲蓬,粗糙的外皮与包裹着的光润饱满的莲子形成了鲜明的对比,就像作者曾成钢所言:“枯萎的莲内涵更醇厚,它沧桑、悲凉但是饱含希望,生命感更加强烈。”

它的出現让我想到了材质的替换,我尝试用超轻黏土塑造形体,再用锡纸包裹模拟出这种抛光不锈钢的效果,仿制了一个微缩版的《莲》。在整个制作过程中,我认识到在专业雕塑家手中,玻璃钢也是一种模拟材质的主要原料,它可以着色、模拟石料、青铜等其他材质,节约了成本,还能完成材料的模拟性表达。既然专业创作都用到了模拟材质的原理,那我的教学也可以参考借用。材料的模拟性表达,就作为公共雕塑创作课的第一步,我想以此方法先解决学生想要表现什么材质效果的问题。

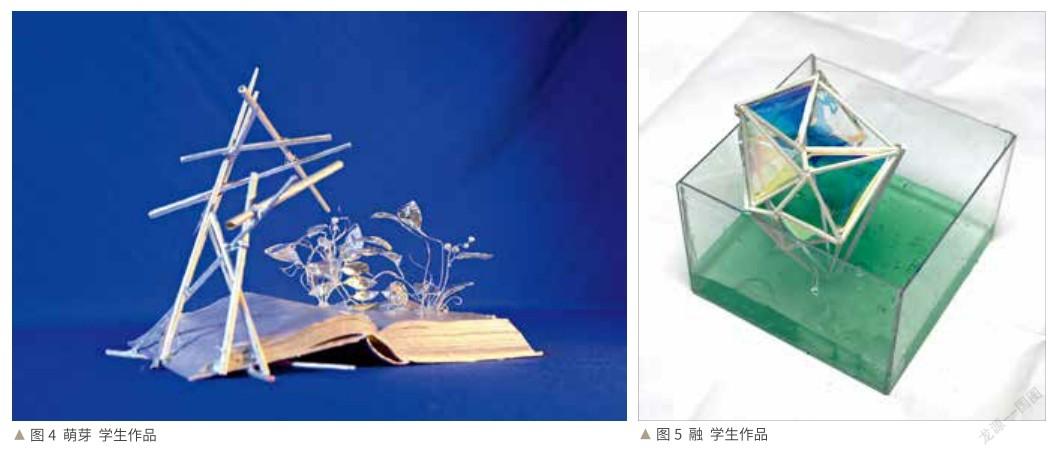

我让学生以考察中拍摄的雕塑作品为例,甄选自己最想要表现的材质特征,以生活中易得的材料为主,对材料进行分类和加工。他们用麻绳、铝丝、电线、吸管、模型小木棍充当线性材料,用雪弗板、PVC板、超轻黏土、卡纸等塑造面材和体材,用丙烯颜料、金箔纸、锡纸等模拟材质的色彩与肌理。学生还想到了利用蜡和史莱姆泥制作水景环境。

在初步解决了制作问题之后,我用逆向思维的原理反推,以群雕作品《深圳人的一天》、北京王府井步行街群雕、南锣鼓巷地铁案例切入雕塑主题,让学生认识到以普通市民生活题材为蓝本的公共雕塑艺术,改变了雕塑与大众的关系,雕塑艺术不再被束之高阁,而是用民众熟悉的形式与内涵,走进大众的视野与生活。

在明确了雕塑主题与表现形式的关系后,确立了为校园设计公共雕塑的创作主题。我安排学生以小组为单位考察学校的实地环境,最终确定图书馆前的小广场、喷泉前的绿地为雕塑摆放的环境,让他们在实地调研中衡量人流量、采光与朝向、周遭环境等因素,然后分组进行草图设计、撰写制作计划和分工,完成模型制作等工作。最终,我利用逆向思维推演的形式,以雕塑模型制作的难点为突破口,与其说教授引领学生,不如说把自己的身份转化为学生,想其所想、抓住重点、攻克难点,逐步完成了公共雕塑创作的系列课程。(图3—图5)学生在最后的展示交流环节,阐释了各组的灵感来源,分享了创作过程中的经验与收获。其中第五组展示他们的作品《磁场》时,对设计理念的描述让我印象深刻,他们说:“这是为学校图书馆设计的雕塑,灵感来源是一句网络流行语——你的气质里,藏着你读过的书……我们都是理科学生,经常会在图书馆里做物理题,所以想用物理学的知识来解释这种由阅读产生的‘气场,所以用铝丝、彩绳和铝支架搭建了这个‘气场,悬浮游离在其中的彩色珠子就是曾经读过的书籍,它们终将成为我们灵魂深处最耀眼的闪光点。”

四、结语

公共雕塑是公共艺术的重要组成部分,与所处环境共生共荣。公共雕塑借助艺术的力量,打造城市文化,彰显时代精神。它依托场域文化的效应,为我们美好的生活环境造梦、创境,满足了公众参与和共赏共享的权利。我希望在未来城市发展的过程中,有更多这样通过公共雕塑作品造就的艺术场域,让学生能够在具有时代气息的公共艺术氛围中审视美术,增强对自己所在城市文化和精神的关注与认可。

作者简介:刘洋,北京市第二中学,中学高级教师。