纪念仪式推进大学生爱国主义情感教育的现状分析与优化路径研究——基于江苏省部分高校的调研

霍 然

(南京森林警察学院,江苏 南京 210023)

爱国主义是中华民族的光荣传统,是推动中国社会前进的巨大力量,是各族人民共同的精神支柱,是社会主义精神文明建设主旋律的重要组成部分。今年是中国共产党成立100周年,中华民族伟大复兴进入关键时期,世界亦正处于百年未有之大变局,爱国主义教育面临的内外环境、形势任务发生深刻变化,加强和改进新时代爱国主义教育迫在眉睫。由于仪式礼仪具有非凡的叙事能力、独特的凝聚功能和鲜明的教化价值,日益成为新时代爱国主义教育的重要载体。习近平总书记指出:“利用我国改革发展的伟大成就、重大历史事件纪念活动、爱国主义教育基地、中华民族传统节庆、国家公祭仪式等来增强人民的爱国主义情怀和意识。”[1]作为爱国主义教育的重要受众,大学生是一个新兴、有活力、富有情感的群体,是党和国家的未来、民族的希望,正处于成长的拔节孕穗期,也是进行爱国主义教育的关键时期。他们在爱国主义教育纪念仪式中收到的正向积极情感体验对于“扣好人生的第一粒扣子”、进一步激发爱党爱国砥砺奋斗的热情与决心具有重要作用。为了更好地了解纪念仪式推进大学生爱国主义情感教育的现状,进而发现问题、解决问题,本调查组于2020年7-8月通过采取问卷调查和抽样访谈的方式,在江苏省内苏南、苏中、苏北等地区的6所高校进行了一次针对江苏省大学生参与爱国主义教育纪念仪式的情感体验反馈的调查。

一、纪念仪式推进大学生爱国主义情感教育的现状分析

纪念仪式是一种古老而神圣的人类活动,借助一系列具有特定象征意义的符号、模式化的程序和行为方式,传达出社会主流价值观和政治导向,进而引导、规范社会成员的思想行为。在精心设计的仪式操演中,情感是核心内在枢纽,参与受众通过有节奏的情感反馈达成集体欢腾,促进情感能量的集聚,实现情感的升华,进而增进情感认同,实现情感教育目的。可以说,纪念仪式中的价值期许和教育功能有力契合了爱国主义教育的情感价值认同需要。

(一)指标设计

仪式的情感体验是一个抽象的感性概念,但是要作为调研对象开展实证调研,就必须将其分解为具体的、可操作的衡量指标。一个完整的纪念仪式包含“仪式前—仪式中—仪式后”三个环节,因此,本调查主要针对仪式的顺序开展环节进行了相关指标设计。仪式前,大学生对于纪念仪式的意愿态度和初始认知是爱国主义情感教育的前提;仪式中,大学生参与的认真程度和体验深度是爱国主义情感教育的关键,其中情感体验是核心;仪式后,大学生受到教育之后的记忆沉淀度和生活融入度是爱国主义情感教育的重点。另外,通过问卷调查和对话访谈,对大学生在参与纪念仪式过程中的消极情感体验经历进行了原因和意见收集,以期更加全面细致地把握大学生群体在纪念仪式中的情感和心理变化。

(二)基本现状

本次调查面向6所高校中的大学生群体展开随机抽样调查,样本数为586。涵盖本科4个年级(部分专业五年级)和研究生群体(硕士、博士),集中在本科中低年级(超过70%)。调查对象的基本情况是:男女比例约为1.41∶1;文理科比例约为0.43∶1;共青团员占比最高,达到88.33%,中共党员(含预备党员)占比8.89%,群众占比2.78%;普通院校学生占比65.28%, 985/211院校学生占比23.06%,民办高校和高职高专学生占比10.56%。

1.纪念仪式前大学生的意愿态度和初始认知

调研结果显示,大学生参与爱国主义纪念仪式的意愿度极高,达92.22%。大学生参与仪式的类型也多种多样,每人至少参加过一种类型的爱国主义纪念仪式,其中“升国旗”“唱国歌”“国家公祭日的默哀”占比最高,都超过了85%,“升国旗”“唱国歌”的比例甚至接近95%。除此之外,超过一半的大学生都参加过重要事件、时间节点和重要人物的庆典或宣誓仪式。“我觉得目前这些纪念仪式办的都挺好的,也是必要的。有些时候真的是可以在参与过程中了解到很多家国历史的。”(访谈个案1)

以上可见,大学生对爱国主义纪念仪式的热情极高,对于这种交互体验式的爱国主义教育形式较为认可,且升国旗、唱国歌、入党宣誓等简单不复杂的纪念仪式已经较为普遍和深入人心,个体参与的意愿较强。与此同时,国家公祭日等大型纪念仪式参与率达87.50%,也从侧面说明民族历史、民族情感的相关仪式教育愈发被大学生接受并认可。

2.纪念仪式中大学生参与的认真程度和体验深度

调研结果显示,绝大部分大学生都能较认真地参加仪式,占比达96.94%。此外,对于仪式的体验思考,大学生普遍认为纪念仪式所传达出的精神和氛围、仪式的神圣感是最具有吸引力的因素,占比接近90%,且超过75%的学生认为利用视听结合的手段也可以帮助纪念仪式更具吸引力。“我觉得纪念仪式和其他爱国主义教育最大的不同就在于仪式的神圣感,在精心设计的仪式过程中,我们作为参与者会慢慢融入进去,产生情感的共鸣,每次仪式我的体验都很深刻。”(访谈案例2)

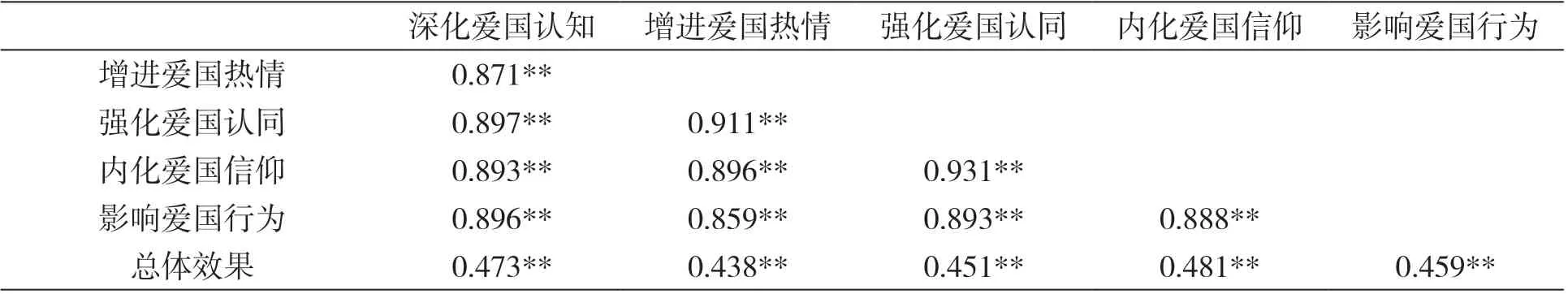

但纪念仪式过程冗长、流于表面、形式老旧、内容无聊等因素都会影响大学生在仪式中的参与程度。“有时候参加一些仪式典礼,开头领导讲话就要很长时间,挺影响体验感的;有时候仪式中还会穿插一些非常刻意的煽情环节,让人觉得很尴尬。”(访谈个案3)将仪式参与影响因素与大学生参与教育纪念仪式的认真程度做相关分析,结果如表1所示。

表1 仪式参与影响因素与认真程度的相关

以上结果表明,绝大部分大学生对于爱国主义教育纪念仪式是有所期待的,也是主观愿意认真对待和参加的,对于仪式本身的神圣感、传达出的精神意义等是心存敬意和敬畏的。但是如果仪式主导者不能很好地设计仪式流程,让仪式“变了味”,成为形式主义的一项工程,不仅不能很好地发挥出纪念仪式的实际功效,还会伤害大学生受众的情感。

3.纪念仪式中大学生爱国主义情感的体验评价

调研结果显示,以1分(很不好)到5分(很好)给目前纪念仪式推进爱国主义情感教育打分,最终平均得分为4.14,占比接近80%的大学生认为在纪念仪式中经历了积极的情感体验过程,爱国主义情感教育的效果较好。为了进一步验证纪念仪式和爱国主义情感之间的联系,我们将大学生在纪念仪式中经历的爱国主义情感教育体验、爱国主义情感教育的效果感知分别与纪念仪式推进爱国主义情感教育的总体效果进行相关分析,结果如表2和表3所示。

表2 纪念仪式中爱国主义情感教育体验与总体效果的相关

表3 纪念仪式中爱国主义情感教育效果和总体效果的相关

表2、表3结果表明,情感体验、效果感知均与总体效果呈显著正相关,即爱国主义教育纪念仪式和爱国主义情感相互连接,相互增强,这也验证了纪念仪式中爱国主义情感教育体验、产生的教育效果和总体效果之间有着正向联系,表明纪念仪式确实是激发大学生爱国情感的重要载体。“在纪念仪式过程中,周遭的语言、音乐、文字等都变得鲜活,仿佛重新经历了一遍历史,有种亲身体验感,让我在不知不觉中就变得热血沸腾,对我们的国家和民族感到骄傲和自豪,会在平时生活中自觉对网络上一些诋毁国家的言论进行反对和制止。”(访谈个案4)

由此可见,大学生作为青春有活力的年轻群体,在纪念仪式中能够较为容易地调动起自身情感,在仪式创设的音乐、图片、语言、动作等环境氛围中实现有节奏、有规律的情感表达,进而在知、情、意、行等方面都有所促进,将仪式中激发的爱国主义情感延伸到日常生活中。

4. 纪念仪式后大学生的记忆沉淀度和生活融入度

调研结果显示,仪式效果对于参加调查的大学生的影响是不一样的。值得思考的是,两种截然相反的结论获得了前两名的学生占比:占比30.56%的学生认为纪念仪式持续的教育效果是永久的,此部分大学生占比最高;占比19.17%的学生则认为仪式持续的效果仅有1-3天,此部分大学生占比次高。与此同时,接近85%的学生认为在特定节点(如国庆、端午、清明、一二·九、五四青年节等)举行爱国主义教育纪念仪式是有必要的。

对照两个问题可以发现,大学生是认可并接受纪念仪式这种爱国主义教育形式的,并且认为其很重要。之所以会产生截然不同的结论是因为不同学生对仪式的理解不同,选择效果仅有1-3天的学生是针对单个具体的仪式的狭义理解,选择效果是永久的学生是针对仪式作为爱国主义教育形式的广义理解。另外,通过访谈,我们了解到,很多大学生认为仪式对日常生活的影响峰值往往出现在仪式刚刚结束的几天内,仪式感越浓,影响越大。随着时间的推移,仪式的影响逐渐减弱,但不会完全消失不见。

二、纪念仪式推进大学生爱国主义情感教育中存在的问题

(一)纪念仪式的内涵要义与大学生的情感需求不够匹配

虽然绝大多数大学生对纪念仪式是持欢迎接纳态度,但为数不少的大学生对一些仪式的实际参与热情并没有预期的高,有的甚至是被动接受。究其原因,纪念仪式的内涵要义与大学生的情感需求匹配度有待提升,主要体现在两个方面:一是形式大过内容,存在“为了仪式而仪式”的问题。“没有仪式就没有信仰,这是人类学在传统社会研究中得到的基本共识。”[2]193一般而言,纪念仪式属于公共政治仪式,纪念仪式中应该包含基本的价值认同和社会共识的理念,目的在于传承信仰。但目前很多爱国主义教育只是套上了仪式这个外壳,进行一个周期式的“例行公事”,对于仪式所承载的内涵精神尚缺打磨和思考,看似声势浩大,实则收效甚微,使得大学生在参与过程中不能深刻体会举办仪式的意义,反而会产生“形象工程”“形式主义”的负面情绪。二是不能与时俱进更新仪式内涵。在访谈中,有不少学生反映参加的很多纪念仪式在内容上具有较大同质性,往往“千礼一面”,仪式结束后并未有新的收获。究其原因,青年大学生还未踏入社会,对于社情民意的感知并不深刻,情感丰富却缺乏厚度,对他们的思想教育本应情理兼修,既知其然更要知其所以然,目前的纪念仪式却往往忽略对“所以然”的耐心引导和解释,从而造成学生的迷茫和反感。

(二)纪念仪式的操演互动与大学生的情感特点不够适应

美国学者保罗·康纳顿认为,没有操演就没有仪式。仪式对人类精神的作用需要通过重复操演才能加深,只有不断重复纪念仪式特定的代入感,才能够使大学生自由活跃多样的情感逐渐沉淀,进而对国家民族产生稳定的情感认同。通过调研我们发现,纪念仪式在操演互动方面主要存在两个问题:一是过分关注仪式的教化作用,单向灌输影响互动体验。由于纪念仪式需要精心设计和操演,所以大多数情况是自上而下推动的,这就使得仪式的主导者是教育者,掌控着整个仪式,而作为受教育者的大学生虽然是仪式的核心主体,却只能在仪式中被动接受仪式设计者想要传达的教育内容和精神,甚至要配合仪式主导者完成“仪式表演”,使得仪式的显性教育色彩过于明显,实际教育作用较弱。二是仪式的互动形式也过于单一老旧,造成大学生审美疲劳。目前很多爱国主义情感教育的纪念仪式还停留在“片面化扁平式”的古礼传统阶段:限定在一定的时间、地点、人群,采用着老旧的音乐、语言、身体动作,最终完成简单的宣誓等。在这样的纪念仪式中,互动只是简单的一些动作和语言,并未真正调动起情绪,实现触及内心的情感交流,大学生们的配合也只是为了完成任务,爱国主义情感教育的效果自然不尽如人意。

(三)纪念仪式的日常融入与大学生的情感期望不够同步

“仪式的效用不限于仪式场合,但是,在仪式上展示的一切,也渗透在非仪式性行为和心理中,仪式能够把价值和意义赋予操演者的全部生活。”[3]50可以说,仪式来源于生活、高于生活,最终融于生活。在调研中我们发现,大学生对于纪念仪式的情感期望是大小兼有的,大到家国情怀的培养,小到个人三观的塑造。但是,目前的爱国主义情感教育在利用纪念仪式载体的时候,容易在日常融入方面陷入两个误区:一是将仪式区别于其他教育载体,与大学生的日常具体生活脱节。很多具体的爱国主义情感教育纪念仪式在大学生群体中往往扮演的是“日常生活中的非连续部分”,即认为纪念仪式是神圣、正式、高于日常生活的教育载体,导致具体的仪式一旦结束就会销声匿迹,缺乏后续日常跟进的继续教育,因此,对思想活跃的大学生而言,延时教育效果不够明显。二是将仪式局限于常规具体的爱国主义教育活动,与大学生的整体成长过程脱节。爱国主义教育是伴随国人一生的教育,蓬勃有朝气的青年大学生是爱国主义教育的重点人群,这种教育不应仅局限于几次具体的纪念活动,而要变成浸润在他们成长过程中像空气般的存在。但是,目前面向他们的爱国主义情感教育纪念仪式大多偏国家民族的宏大叙事,与大学生的个体情感、记忆、经历结合较少,导致大学生对国家发展和自身成长的认识产生割裂,不能理解家国同构的深刻意义。

三、纪念仪式推进大学生爱国主义情感教育的优化路径分析

(一)深耕仪式内涵,增进大学生爱国主义情感教育的深度

纪念仪式中一系列具有特定象征意义的符号或者模式化的程序和行为方式有利于传递抽象的理念和情感,因此,爱国主义这种抽象的情感通过仪式这种实践载体实现了具象化的转变,变成了可见、可听甚至可以感知的具体形式,这是纪念仪式区别于其他教育载体最突出的地方。要充分利用纪念仪式的这种独特教育优势,丰富爱国主义教育内涵,深化想要传递的主导精神和价值观念,充分利用象征符号的形式促进大学生对爱国主义教育内容的认识与理解,提高大学生群体的国家认同。一方面,纪念仪式的教育活动要明确以爱国主义教育为主题,突出爱国主义教育内容,将国情教育、历史教育、革命传统教育等具体内容渗透进仪式活动的全过程。新时代的爱国主义情感教育要坚持正确的政治导向,营造浓厚的爱国主义教育氛围,使大学生不断增强对实现中国民族伟大复兴中国梦的信心信念,厚植爱国主义情怀。另一方面,应当大胆从中华优秀传统文化中汲取营养和进步成分,延续优秀文化基因,充实纪念仪式的教育内容。要牢牢结合社会实践和客观实际需要,科学严谨地从传统文化中挖掘出具有现代文化价值的内容,同时以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力,引导大学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,不断增强中华民族的归属感和认同感。

(二)优化仪式体验,增进大学生爱国主义情感教育的广度

作为作用于人的情感的教育活动,仪式呈现的所有元素以及所有环节都有激发人们产生某种情感的功能。“没有‘人的感情’,就从来没有也不可能有人对于真理的追求。”[4]117在情感的催化作用下,纪念仪式中的符号或元素被不断重复,进一步强化内涵的爱国主义理念和情感,最终内化成为参与者的认知。因此,一个成功的纪念仪式必定是会带给参与者积极的情感体验的,要高度重视并提升大学生在纪念仪式中的体验感。一要精心设计仪式操演。要考虑大学生的心理特征和实际需求,根据不同仪式涵盖的爱国主义教育内涵,设计相应的仪式要素和环节,以调动他们的积极情感情绪为重点,明确设定议程和时间点,合理采用语言、音乐、影像、象征符号等情感性元素,牢牢把握现场操演的开端、发展、高潮和终点,使爱国主义教育价值在情感和理智的融合下深入人心。二要创新使用仪式载体。从策划的初始阶段就要充分考虑视觉、听觉等各方面的感受,综合运用声光电,增强现实技术(AR)和虚拟现实技术(VR)等新兴科学技术,激发大学生的互动参与热情,使爱国主义教育不再是停留在书本上的精神要义,而是可以实际触摸、体会到的真情实感。同时,可以利用互联网平台对国家重大纪念活动等进行实时直播,使大学生群体在更高层面的纪念仪式中,与全国人民的共同教育中感悟家国历史和民族情怀。

(三)规范仪式习惯,增进大学生爱国主义情感教育的效度

作为使爱国主义教育成为生活化、具体化、形象化的重要方式,纪念仪式“以其符号构建的象征之林,规范化的仪式操演,将承载的国家观念、政治理念融入日常生活之中”[5]。换言之,经过纪念仪式的洗礼,参与者将带着纪念仪式表达的爱国主义信仰,从仪式状态进入到日常生活状态,并将这种信仰落实到生活中的价值规范中,最终影响日常行为习惯。对于大学生而言,日常生活是他们主要活动的场域,因此,爱国主义情感教育不能仅限于仪式当天,还应该渗透进他们成长的日常生活的各个方面,如入党入团仪式、重温入团入党誓词、开学典礼、毕业典礼等比较重要的时间、事件节点,利用仪式进行情感的深刻强化,在严肃、神圣的气氛下烘托参与者对党、对共青团以及对国家的无上崇敬之情。除此之外,利用纪念仪式开展爱国主义情感教育不是一种简单的教育形式,更是被写进《新时代爱国主义教育实施纲要》中的一项重要规定。因此,要充分认识到仪式的合法地位和规定性,制定相关细则,以爱国主义为纪念主题,周期性地举行纪念仪式,努力实现爱国主义教育纪念仪式的全年均衡分布,这也是将纪念仪式融入大学生日常生活的重要前提和保障。