《普希金之家》的文化符号学阐释

⊙陈燕 [东方盛虹社会服务中心,合肥 230011]

一、引言

“文化符号学”是由塔尔图——莫斯科结构主义符号学派的创始人之一米哈伊尔·洛特曼所创立的,他首次提出“符号圈”这个概念,他认为:“在现实运作中,清晰的、功能单一的符号系统不能孤立地存在。它们只有进入到某种符号的连续体中才能起作用。”尽管彼得堡的历史不长,却积累了大量的城市文化符号,这些符号汇聚在一起,凝聚成各种类型的、清晰的符号系统。这些符号系统在进入“彼得堡文本体系”这个符号连续体中才能更好地运作,根据洛特曼的文化符号学理论,我们将“彼得堡文本体系”称作“符号圈”,彼得堡文本则是指一系列与彼得堡相关的基本文本。比托夫的《普希金之家》则是这个文本体系中的一个具体的彼得堡文本。洛特曼在《彼得堡的象征和城市的符号学问题》一文中指出:“我们一方面将彼得堡视为一种文本,另一方面将其视为一种生成文本的机制。彼得堡作为一个融入了历史文明的独特文本,对其的研究是必不可少的。此外,正是在这样的客体里,我们可以发现文本的一些显著特点。其中包括文本符号的多相性和不均质性,且不断被编码的必要性。”而由这些符号形成的统一文本,形成的符号圈相应地也具有“不均质性”,而“不均质性”也正是符号圈最本质的特征。

符号圈的“不均质性”(неоднородность),是指充斥于其中的语言性质有差异,从完全可以翻译到完全不可翻译。“不均质性”是由语言的多相性和多相功能性决定的。彼得堡文本的“不均质性”主要可以概括为以下两方面:首先,构成它的语言性质的差异;其次,各个时期各种不同的彼得堡文本并入其中,它们相互碰撞,迸发出不同的火花,使得文本变得异常复杂。

“符号圈”另一个特点是“界限性”(отграниченность)。洛特曼认为:“符号圈最重要的概念就是边界。符号空间的边界是这个空间中的重要功能和结构位置,它决定符号机制的实质,边界是一个双语机制,它把外部信息翻译成符号圈内部语言,或者相反。一个或另一个结构对‘外国领土’不断‘入侵’促使意义诞生,即信息出现。”彼得堡文本作为一个完整的符号空间被各个层面、各种语言,甚至各种文本的边界所分割,并通过边界与外部信息世界接触。比如,“彼得堡文本”与“莫斯科文本”自诞生之日起就存在着对话和联系,彼得堡文本体系中许多彼得堡文本之间存在联系和互文。

洛特曼还认为:“符号圈具有构造上的不对称性(асимметрия),最发达的、结构上最有组织的、最强势的语言构成了符号圈的‘中心’,与‘中心’相比,位于‘边缘’的则是结构不够发达的没有组织或是组织性不强的语言。假如符号圈中的一个核心结构不仅占据了主导的地位,而且上升到了自我描述的阶段,那么它就完成了自我结构的过程 。”而在符号圈中永不停歇的便是“边缘”进入“中心”,“中心”又被挤入“边缘”的运动。

二、《普希金之家》——一个动态的“子符号圈”

(一)“不均质性”

洛特曼认为符号圈具有不匀质性,不匀质性是符号圈最本质的特征。《普希金之家》作为彼得堡文本体系这个大符号圈中的一个子符号圈,也具有这些特征。就像洛特曼对符号圈做的一个形象的比喻:“让我们想象一个博物馆的大厅,将它作为一个完整的世界,并取一个共时截面。在这个大厅里有各个时代的、各种各样的展品,有用已知的和未知的语言所写的题词,有由专家们撰写的展品说明,有观看展览的路线图和参观者所应该遵循的行为规范,将所有这一切想象为一个完整的机制 ……这样,我们就获得了符号圈的样式 。”而《普希金之家》就是这样一个博物馆,它是独特的俄国文学博物馆,在这个博物馆里有各种各样的展厅,它们都有自己的名字《父与子》《当代英雄》《穷骑士》《怎么办?》……每个展厅都有自己的展品,有的展品还附有题词。但是各个展厅的布局十分复杂,如迷宫一般,参观者要想尽兴地参展,就必须要找到走出迷宫的阿里阿德涅线团。

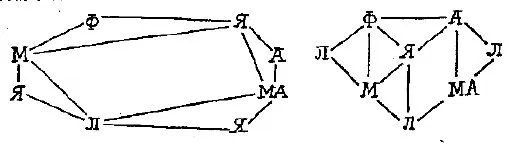

《普希金之家》中不同时期的文本相互碰撞、相互混合,使文本变得异常复杂。这在很大程度上给读者造成了阅读障碍,要求读者具有深厚的文学功底才能通读无障碍。这也体现了作品文本的“不均质性”,而洛特曼认为符号圈的“不均质性”还表现在构成符号圈的各种语言性质的迥异,作者在《普希金之家》的文本中融入了多种形式的语言,这种语言性质的迥异既促进文本信息的产生,又使文本变得十分复杂,给读者一种杂乱无章的感觉。比如,廖瓦喜欢用画图和数学方式来解释小说中各人物之间的关系。因为醉酒的作用,他开始在餐巾上画起来,感觉自己有点像门捷列夫。初看起来是这样的:

之后是这个样子:

图标没有画成……

是这个样子吗?……

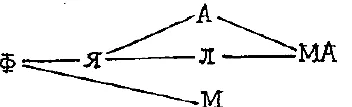

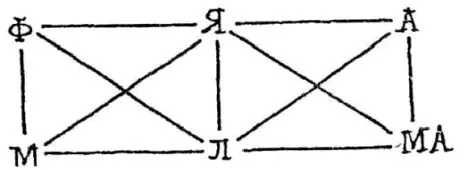

最后,这一切看起来更概括,也更为简单,堪称天才之作:

图中:

“Ф——法伊娜,А——阿尔碧娜,Л——柳芭莎,М——米季沙基耶夫,МА——阿尔宾娜的夫,Я——表示廖瓦自己。廖瓦将这些字母看成是分子,根据化学的原理将其揉成一个完整的统一体,然后他又将两个正方形都画上对角线,又得到了”:

这样一来,各个分子之间的组合都成三角关系,这也揭示出小说人物之间的多重关系,引发读者的深思。

(二)《普希金之家》的“界线性”

洛特曼认为“边界”是符号圈最重要的概念,彼得堡文本作为一个巨大的符号圈,它的内部被许多不同的文本分割成一个个子符号圈并且具有自己的界限,其中每个子符号圈(与彼得堡相关的具体的文本)通过越过边界相互联系和交流,而“新信息就产生在这个既分隔又联合各种语言、体裁、文化的‘符号学多种文字使用’区域内”。

《普希金之家》中明显存在对其他彼得堡文本“侵入”的痕迹,它具有复杂的、多层次的结构,与 19 世纪的彼得堡文本有着千丝万缕的联系与碰撞。比如,《普希金之家》中廖瓦和米季沙季耶夫的奇妙关系,我们可以在陀斯妥耶夫斯基的彼得堡文本中找到答案。一方面来说,米季沙季耶夫和廖瓦的关系就像伊万·卡拉玛佐夫与魔鬼关系;另一方面来说,又像彼得·维尔霍文斯基和尼古拉·斯塔夫罗金之间的关系。“从童年起,廖瓦就不明白米季沙季耶夫对他产生特殊影响的秘密。这里面有某种极其简单,甚至是最简单的东西——纯粹力量上和完全没有理由的运动,某种方法,始终都是一种,甚至可能是禁止(下流)的,但总能对廖瓦产生作用”。米季沙季耶夫对于廖瓦来说,就像是维尔霍文斯基和斯塔夫罗金一样,他是廖瓦的老师、模仿者,从某种意义上来说是他的同类人,对他进行讽刺性的模拟。同时,米季沙季耶夫就像维尔霍文斯金一样,也具有小恶魔的特点,他需要廖瓦,就像维尔霍文斯金需要斯塔夫罗金,而廖瓦和丝塔夫罗金一样都是贵族。在《群魔》中这种贵族身份能使丝塔夫罗金受到众人的敬仰和崇拜,能够帮助他引发暴动和骚乱。而在《普希金之家》中关于米季沙季耶夫需要廖瓦,比托夫没有给出一个清晰的解释,但是在陀思妥耶夫斯基的作品中,我们或许可以得到一些启示,从而揭开比托夫作品中所隐藏的语义。在《普希金之家》中像莫杰斯特爷爷和狄更斯大伯这样真实的人,他们拒绝上帝的存在,但在人们失去对上帝的认识和敬畏之后,却仍旧需要有崇拜的人,也就是偶像,就像米季沙季耶夫自己所言:“人们已经厌倦了不尊重任何人和不畏惧一切。他们很乐意去尊重。而在这件事上,公爵——再简单不过了……没什么大惊小怪的。”所以,廖瓦作为公爵的“后代”自身就被赋予了光环,成为米季沙季耶夫崇拜的偶像。

(三)《普希金之家》的“非对称性”

符号圈还具有“非对称性”,符号圈中占有中心地位的“中心符号”,也有处于弱势的“边缘符号”。《普希金之家》中这种“边缘”与“中心”的对立在文本空间里表现在作者与主人公的对立关系上。作者位于文本的中心,一开始就创建了“语法”,他为小说设置了人物、基础情节和最初的结构,形成小说相应的“语法规则”,并且将这个语法规则传播到整个《普希金之家》的文本中,使文本具有相对稳定性和方向性。并且行文开头就告诉读者,主人公廖瓦最后的结局是死亡。也就是说开头和结局我们都已知晓,那么小说似乎就写成了。然而事实并非如此,因为“自我描述阶段是符号系统结构组织的高级形式……无论是创立语法,还是建立法律规范都意味着将被描述的对象提高到一个新的组织水平,因此系统的自我描述在自我组织过程中是最后一个阶段”。当作者创建的话语和与语法结构运用到处于“边缘”符号的廖瓦身上,且与这个符号本身相矛盾,廖瓦就会做出相应的反应。那么小说就还处于“自我构建”的过程中,没有上升到“自述”的阶段。在此期间,“边缘”与“中心”之间的对立运动就会持续不断地进行。

小说中主人公廖瓦一开始就没有主动权,没有话语权,没有自己的个性,无法掌控自己的命运,所以他必然位于文本的边缘。他是一个丧失了自我现实性的人,并与自己的生活脱节。廖瓦曾经尝试通过数学公式来算出自己与这些“父亲”们的关系体系,得到的结果是:每个人都等于自己,爷爷等于爷爷,爸爸等于爸爸,唯独推算不出来自己等于谁。所以,廖瓦还是个未知数,是个谜。我们只知道他最后死了,除此之外一无所知。但是“廖瓦等于什么”这个问题是必须要解决的,因为“死”的前提是“生”,一个人如果都没活过,又哪来的死呢?如此一来,《普希金之家》这个符号圈就开始了“自述”的初步阶段,开始有一定的组织性、系统性和走向确定性。这时位于“中心”的作者就失去了控制文本的灵活性、自由性和动态性,他给廖瓦设置的“有死无生”的情节逐渐成为小说发展的阻碍因素。而位于“边缘”的主人公的符号活动与作者意志所安排的轨迹是冲突和矛盾的。如作者本人所言:“……我就这么摆弄这些角色,安排他们,一切都这么不同寻常地进行着,我怎么也无法打开一种局面,也就是说我怎么也实现不了那种我了解并一开始就喜欢的那种……”由于受到“边缘”符号的阻碍,作者写作的难度也增加了。而对于廖瓦来说,要做的就是找到自己的“生”,并且真真切切地活在里面,为此他需要获得“自我情节”。当小说进行到第三部分的时候,主人公已经意识到自我的存在了:“在同一个地方刺伤我的又是法伊娜,又是爷爷,又是米季沙季耶夫,又是时间——都冲着我来!这就是说,我就是现行的痛点!就在那里我存在着,一切都朝那里往我身上掉落,而不是在某处存在的我,在打击——偶然的和陌生的世界的不可预见的打击——下坠落”,“就在那里我存在着”显然指的是在作者的“现在时”里,而“某处存在的我”指的是“廖瓦所获得的自己的现在时”,此时的廖瓦已经感受到自己的生活,感受到自己是作为一个人活着,感受到周围世界给他的痛击。有了自我意识的主人公廖瓦开始猜到“是某些与他有关联的恶之力和某人的作者意志力为他选定了生活的不可避免的艺术细节……”于是他开始抱怨、开始反击,为了彻底地摆脱米季沙季耶夫对他的影响,他决定与米季沙季耶夫进行决斗,这是廖瓦第一次自己掌控自己的命运。之前位于“边缘”的廖瓦逐渐走向“中心”的位置。

在小说中廖瓦摆脱与小说其他人物的关系就成为廖瓦建立与作者联系的一种方式或者说是进入自我情节的一个方法。“走出关系”的方式就是“决斗”,在决斗中廖瓦死了,然而正是这样的结局才是小说真正开始的关键。他接受“死”这一情节是为了更好的“生”。在小说的“现在时”中死了,才能在小说的“非现在时”中获得自己的“现在时”。于是,当主人公找到自己的现在时,他复活了,他成为自己情节的作者,过着属于自己的而不是服从于作者意志的生活,他是自己精神世界的真正主人。小说发展到这里,作者的中心位置已经被排挤到了边缘,廖瓦从边缘进入到了中间的位置。在小说的最后,作者和廖瓦在《普希金之家》碰见了。此时,作者和廖瓦的位置已经交换了,这一次是作者在廖瓦的“现在时”中追赶他。他们在时间上已经完全重合,小说到这里已经拥有了自己的核心结构,不仅占据了主导地位,而且上升到“自我描述”的阶段。

三、结语

《普希金之家》作为一个彼得堡文本。它具有“不均质性”,这一方面表现在构成文本的各种语言性质的迥异,文本中融入了多种形式的语言,另一方面表现在文本中来自不同时期,具有不同结构的文本间的相互碰撞、相互混合。文本的“不均质性”就会使得文本具有“不对称性”,位于文本“中心”的语言具有发达的、极具组织力的语言,相反位于“边缘”的也是不够发达的、组织性弱的语言,在小说中作者是处于文本的“中心”,处于优势,而位于“边缘”的主人公则处于劣势,但是这种“中心”与“边缘”的位置关系不是一成不变的、不是静止的,小说的主人公最后由“边缘”走向了“中心”,而作者被迫退到了“边缘”。当二者达到相对平衡的状态时,小说就完成了“自我构造”,具备“自我描述”的功能而不受外界因素控制,成为开放式文本。除了“不均质性”和“非对称性”,《普希金之家》最重要的特点就是“界限性”,它通过跨越彼得堡文本的“边界”与其他彼得堡文本相互联系和交流,通过“侵入”别的彼得堡文本,将外部信息转化为文本的内部信息,从而构建一个新的彼得堡文本。从文化符号学视角对《普希金之家》的文本进行分析,我们可以看出作家创作颇具后现代主义的特点,突破了传统的文学创作手法,形成了具有自己特色的“比托夫”式创作风格。同时,也论证了文化符号学视角来分析彼得堡文本是切实可行的,丰富了彼得堡文本的研究视角。

①Лотман Ю.М.Статьи по семиотике и топологии культуры// Избранные статьи в

② трех томах,Т.1.,Таллин:Александра,1992,12 с.Меднис Н.Е.Сверхтексты в русской литературе..Вестник ЧитГУ,2007.8 с.

③Лотман Ю.М.О семиосфере// Избранныестатьив трехтомах,Т.1.,Таллин:Александра,1992 г.,стр.11.

④⑤ 康澄:《文化符号学的空间阐释——尤里·洛特曼的符号圈理论研究》,《外国文学评论》2006年第2期,第100—108页。

⑥⑧⑨⑪⑫⑬〔俄〕安德烈·比托夫:《普希金之家》,王加兴、胡学星、刘洪波译,北京大学出版社2016年版,第198页。

⑦ 郭鸿:《文化符号学评介——文化符号学的符号学分析》,《山东外语教学》2006年第3期。

⑩ Лотман Ю.М.Внутри мыслящих миров//Семиосфера,Санкт-Петербург:Искусство-СПБ,2000 г.,стр.254.