从思想出轨的青年到精神超越的僧侣

电影:无限放大的个人感受

一只手,伸入一个玻璃鱼缸里,试图捕捉水中游摆的鳝鱼;一只手与另外一只手握合在一起,戴上一只戒指,擦亮一根火柴,点起一炷香;一只手拿着一支毛笔,在一张白纸上画一幅传统的山水画,一个男人的画外音开始宣讲何为中国山水画。伴随着男人不太标准的普通话,画面上渐渐出现了东方意境的山石房屋和房檐下面坐着的小人儿:“中国人说:诗中有画,画中有诗,要靠心去领会的,这也是中国山水画不同于西方绘画的独特之处……”画外音渐渐远去,画面淡出,黑色的片名占据了整个屏幕。

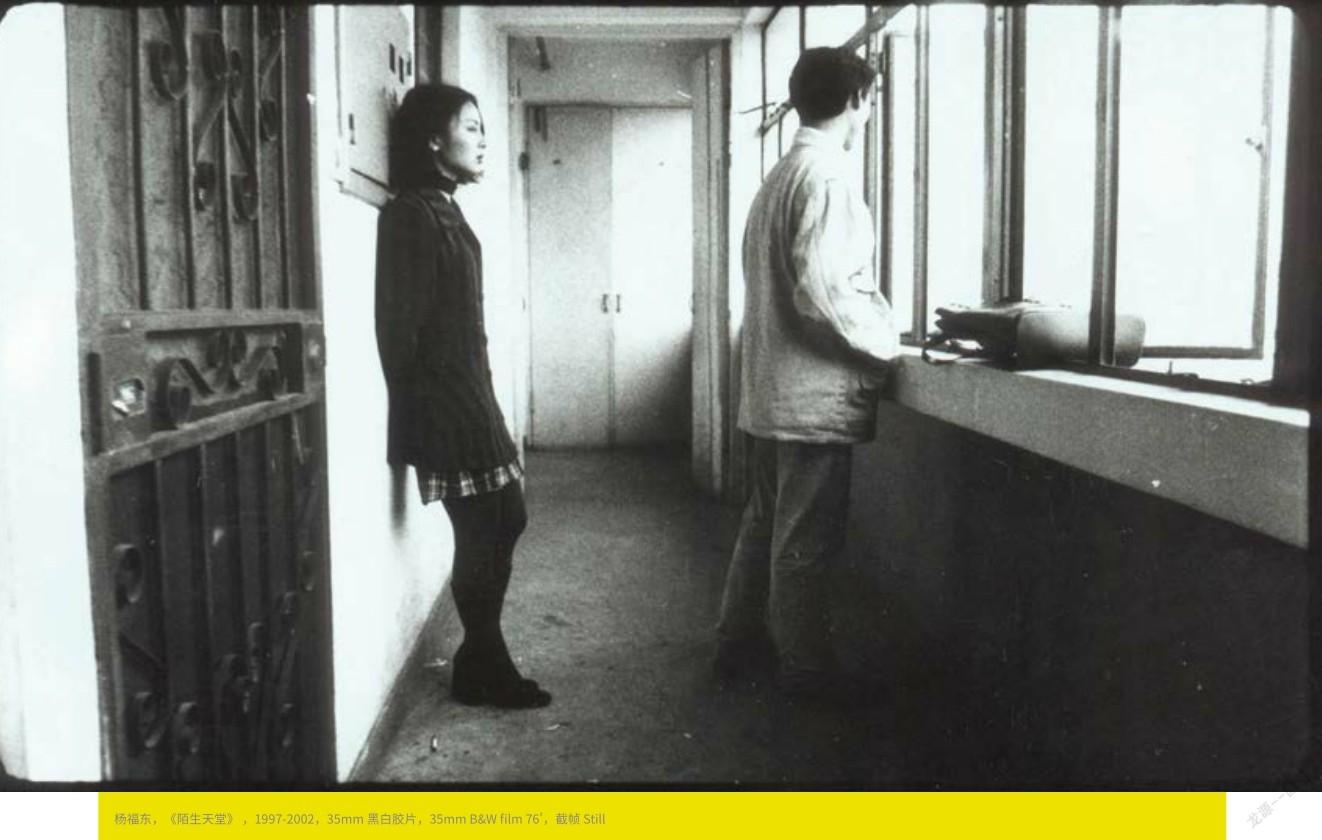

这是杨福东1997年开始拍摄的影片《陌生天堂》的开篇。彼时的他已经从当年的浙江美术学院(中国美术学院的前身)油画系毕业,经历在北京两年多的晃荡,在电影学院混课,也在剧组里泡过,做电影的执念涌动在时年26岁的杨福东心中。五页纸的剧本提纲,凝聚了一种北京军队大院里长大的北方人对南方的感觉,那种雨气罩住的早春一切难以言表的幽幽情绪。杨福东的第一个电影剧本设定在他当年读书的城市,被中国人称作“天堂”的杭州。费劲拍好后的成片被搁置一边,杨福东感到在北京混下去的艰难。他应聘了一份游戏公司的工作,搬到了上海,直到机遇降到他头上。卡塞尔文献展的策展人奥奎·恩威佐看了《陌生天堂》的初剪片,邀请杨福东参展,并资助他重启影片的后期制作和配音。2002年,76分钟,35毫米黑白胶片电影《陌生天堂》问世了。

《陌生天堂》不仅是杨福东拍摄的第一部电影,从影片的结构上看,这也是一部传统意义上的故事完整的剧情片。套用一位知名的美国制片人“如果一部电影不能用15个字讲清楚,那就不是部好电影”的公式,《陌生天堂》讲的是“一个自疑有病的男人和他的女人们”的故事,刚好符合了一部好电影的标准。电影在梅雨季节的杭州展开,那些被杨福东的摄影机扫过的杭州的老街市今天已不复存在了,一同逝去的大概还有影片黑白胶片的粗粝感,冲洗胶片留在画面边缘的模糊痕迹,非专业演员自然又稚拙的表演,后期录音口型的偏差以及那显然是低成本制作自创的解决方案:比如片尾处一只从画面外伸进去的手,把写在透明塑料板上的演员的名字举在出场演员的脸上方,与今天观众习惯看到的商业大片的片尾彩蛋,不可同日而语。

1997年,杨福东开拍《陌生天堂》的时候,贾樟柯的《小武》也刚问世,片中无所事事的县城小青年倒坐在自行车后座上的形象,日后成了中国独立电影笑傲江湖的代言人;这之前几年,王小帅完成了处女作《冬春的日子》,片子的盗版带被当时在北京电影学院混课的杨福东偶然发现,他依然记得那个画质一塌糊涂的片子,是那一年他看过的最好的电影。艺术家夫妻刘小东和喻红扮演的蜗居在美术学院的青年教师夫妇,在枯燥乏味的生活中试图重燃生活激情的床戏,几年后反射在杨福东的电影中。《陌生天堂》里那个多疑自怜的文艺男青年与同居女子的居家窘困,在家与医院的路径中与另外一个女人的邂逅和重逢,在居民楼的楼道里不成功的暧昧亲昵……一个思想出轨的青年,每每升起的生活自信总是被各种现实尴尬地打断。对于这一代在共产主义教育和集体主义洗礼下出生长大的中国艺术家,身处在上世纪90年代巨变中的中国社会,对于自由的认识在他们艺术创作中集中表现的一点,就是无限放大的个人感受。

杨福东将自己的第一部影片定义为“小文人电影”:就是下雨天在雨中走,是你当时的心情,是你耿耿于怀的梦,是你的一点一滴,是你认为的生活,是你读过的书。 1这样一个“受过教育的年轻人,半个学者,并没有什么惊天动地的业绩,也不可能创造出杰作”2成为杨福东的创作中身份渐渐明晰起来的“知识分子”的形象。在他2000年的摄影作品《第一个知识分子》中,这个形象被固定在一个血流满面,手握砖块,身上廉价的西装已经开裂,办公包散落在空荡荡的马路上的青年身上,他的身后是代表金融资本的上海陆家嘴标志性建筑。这个愤怒又无奈的年轻人,都不知道砸破他头颅的那一击来自何处,手中的板砖要掷向何处:无效地反抗,无言地对峙,无奈地沉默,无比地失落。中国几千年的文化历史,知识分子在这个以皇权父权夫权宗权建造的权力结构中,从来都没有过一个具有影响力的人设。杨福东称自己是“半个知识分子”,无论是他对这个身份的文化内涵谦逊的表达,还是他要与这个身份的懦弱无力拉开距离,杨福东以《陌生天堂》开启的艺术创作,通过在过去二十多年的反复推敲,不断掷出拷问人类精神世界的作品和展览,坚持为发自知识分子阶层的无效反抗和自我怀疑指出新的路径。而电影是他的一路探索中能够深刻又丰富地传递他的意图的最有效的工具,并且,他从未间断过为这门拥有百余年历史的媒介开创新的可能性的尝试。

电影代入的未知国度

《后房—嘿,天亮了!》是杨福东拍摄于2001年的一部13分钟的黑白默片,片中四个穿着旧军装的年轻人时而举着木剑,在人流涌动的大街上荒诞地走着京剧舞台的台步;时而又正襟危坐彼此含情脉脉地表达着什么;甚至有一次,四个男人挤在一张小床上,肉体搏击似乎在排练一出有关禁忌与欲望的游戏。《后房》表现的实验性,包括以默片形式展现对电影历史的致敬,强调了影像是否可以作为情绪和梦境的表達方式的实验,将杨福东放置于当代艺术的实验影像艺术家的行列。或许这种分析忽略的一点恰巧是电影艺术自萌芽时代,就在探索的运动影像具有的展现超越现实的魔幻特色。这一点,无论是科幻电影的开山之作乔治·梅里爱 (Georges Méliès)的《月球旅行记》(1902年),但杜宇导演的中国早期魔幻片《盘丝洞》(1927年),路易斯·布纽尔的超现实主义代表作《一条叫安达鲁西的狗》(1929年),还是英格玛·伯格曼在《野草莓》(1957年)中再现的老教授的梦境,在《假面》(1966年)中行走在梦境中的男孩和两位女主角相互融合的脸的刻画,电影的实验性总是不间断地为我们呈现那些针对于我们的智力而言消亡或死去的记忆,那些思想之上的想象,那些语言无法表达的情愫。

回到杨福东对《后房—嘿,天亮了!》的自述:所有的片段有如不连续的梦境,有时却又似乎是真实的,只是我们仅知道这一切不过发生在清晨天亮的一瞬间……听,有人在喊:嘿,天亮了!3杨福东的表达完美地回应了电影大师伯格曼关于电影艺术魔力的论述:“电影媒介具有如此深刻的穿透力,它可以无限深远地照亮人类灵魂,不留情面地揭开其隐秘,为我们的意识思维增添认识现实世界的全新知识。甚至,我们能在电影中找到通向另一种超越现实的跳板,一种颠覆常规的叙述,将我们带入未知的国度。”4

这个未知国度的枝蔓在杨福东那里开始在他所关注的中国文化的人文精神上攀爬。从2003年起到2008年止,杨福东创作了对于他自己乃至整个中国当代艺术历程具有史诗级意义的《竹林七贤》(共5部)。关于《竹林七贤》,杨福东自己的描述是:“每一部都越拍越长:第一部是在黄山拍摄的,是一部散文电影,展现的是一种“明信片般的生活”;第二部讲的是“繁华城市里的封闭生活”,想表达的是我们城市人其实对自己的城市是不了解的,我们只了解自己的房间;第三部是在浙江丽水拍的,那儿有非常美丽的梯田,主题是“另外的一种生活”,讲述城市年轻人到农村去的经历,它是一部没有旁白的作品;第四部是“信仰中的小岛”,讲述7个来自城市的年轻人去海边,他们每个人都有着双重身份;第五部是“重回城市”,讲述我们在经历了这一切之后该怎么重新定义自己的生活。”5

“竹林七贤”的典故源自距今1800余年的魏晋之际,七名属于不同阶层的名士因不满时政,隐退江湖,在山中林间纵酒欢歌,谈论国事却不参与政治。他们崇拜老庄之学,喜欢豪放、洒脱的感觉,怀才不遇又刚直不阿,可以说是中国封建主义士大夫文化下典型的“失意者”的代表。他们身上折射出来的中国知识分子在大历史的冲击下无可奈何的个人选择,经历了近两千年的历史洗礼,在现代中国知识分子的身上依旧以不同的方式不断地重演。在《竹林七贤》的第一部中,七个裸体青年在黄山上醒来,慢慢地穿上衣服,提起皮箱,开始他们的云游历程。也就是从这里开始,杨福东为中国青年知识分子设立了一个形象,他们年轻、懵懂、好奇、迷茫,有时漠视生命,有时宽容暴力。他们抱有靠自己的力量去创造生活的幻想,但就像站在被搁置在岸上,吊在空中的船上一样,在他们去改造世界之前已经被世界改变。知识分子乌托邦式的幻想和面对现实的懦弱,在影片缓慢的镜头和空灵的音乐中不慌不忙地推进。

《竹林七贤》营造的中国山水画一般的风景和卷轴中国画的观赏方式,一度让杨福东在西方艺术理论家的讨论中成为“中国性”(Chineseness) 的代称。云烟雾绕的黃山,七个梦游般行走的年轻人,心事重重,欲言又止,旁白同梦话一般模糊了电影中的时间和观看者在黑暗中醒着睡着看电影的时间,如同罗伯-格里耶的《去年在马里昂巴德》(1961年)中时空混乱的魔幻感。许多年后,当我在电影院看毕赣导演的《路边野餐》(2015年)时,片中混乱的人物和情节,伴着口音含混不清的旁白让我在银幕前时梦时醒的时候,当年在纽约的亚洲艺术中心观看《竹林七贤》的体验又一次来袭。杨福东称《竹林七贤》是他一部“抽象电影”,这个显然相悖的名词可以用来诠释德勒兹对电影具有思考性的认识:电影的一方面触动的是你的神经,另一方面是深沉的思考。

在完成《竹林七贤》第5部终结篇的同时,杨福东回到了留有自己深刻童年记忆的北方农村老家,创作了风格截然不同的两部作品:《雀村往东》和《青·麒麟》。从青翠欲滴的南方风景到枯槁干涩的华北平原,从秀美绮丽的江南园林到强悍粗陋的北方石场,那些在杨福东的影片中隐隐不安地漫游的知识分子遇到了野蛮生长的乡村野狗。在这里,杨福东依旧保持着以悲悯之心对待生命的态度,作品风格的转型实质上只是形式与内容的更换。归根到底,在《雀村往东》中那些凶煞的狗,占地为王的领头狗,被欺凌的残疾狗,终究是依附在主子家和村庄里的被规训的农村生活景象中的一分子,连同被抹掉生存痕迹如丧家犬的人类一样,一并散发着杨福东式的忧伤情绪。《雀村往东》中的黑白画面展现了农村生活的操劳和冷酷,在房间与墙壁之间的寂静,在狗与狗之间的咆哮,在乡间葬礼上留下的白茫茫大地一片空,与《竹林七贤》中云游的青年尽管距离遥远,却都是杨福东通过视觉经验、技术和形式等元素表现的现代人的生活状态。生活,在杨福东的影像中,要求的是忍耐。

关于拍电影的电影

从《雀村往东》和《青·麒麟》以纪录片式的写实风格与之前作品中小文人气质的差异出发,杨福东接下去的转变,强调了他对电影媒介的深度迷恋。2009年的《离信之雾》是一件由9个35毫米黑白电影组成的影像装置:每个电影都设置了一个场景,每个场景都是由重复拍摄的镜头组成的,其中有被导演肯定的“好的”那一条,也有被导演否掉的“不好”的镜头,它们一并被剪辑成总长180分钟的电影。2009年作品《离信之雾》在上海证大美术馆完整展出,现场用9套摄影机、18只放映机同时放映。如此壮观的现场,随着当年购买的放映机的老化失灵,恐怕在今后难以复制了。杨福东将《离信之雾》定义为“行动中的电影”,他所纠结的问题是拍片中那一条条被导演否掉的图像的去向,他要展示电影拍摄和图像生成的全部过程。《离信之雾》表现出电影拍摄片场混乱中的秩序,戏剧性中的真实,真实性中的表演,与丰富的电影画面一同,散发着费里尼式的华丽灿烂。

在接下去的《第五夜》中,杨福东用7部摄影机拍摄电影片场的同一个场景,通过每部摄影机不同的镜头和行动轨道,营造出同一个场景多方位的景别。在2010年香格纳画廊的展览中,《第五夜》以7屏影像装置的形式展出。至此,杨福东的电影明显进入了关于拍电影的电影实验,他要捕捉在影像生成一刻发生在电影周遭的故事,揭开在电影银幕以外创作魔术背后的故事。这样宏大又耗资的项目能够得以实现,再次回到杨福东是一名影像艺术家而非电影导演的角色,他要面对的不是掌控钱袋的制片人和发行商,更不是众口难调同时也是电影的衣食父母的观众,他需要的只是一个愿意为他的梦想出钱的画廊老板。

弗朗索瓦·特吕弗( Fran·ois Truffaut) 1973年的电影《日以做夜》讲了一个电影拍摄过程中的故事:在搭设成巴黎街景的拍摄片场,特吕弗本人扮演的导演不仅要处理从道具到选角的每一个细节,还要忙于照顾演员们的情绪,对付苛刻的制片人,晚上还要遭受电影砸锅的噩梦的追杀。为追赶进度,剧组不得不“日以做夜”:在白日拍摄夜晚的镜头……《日以做夜》以“戏中戏”的结构展现了电影拍摄的艰难过程,杨福东将这个过程推向更加极致。2018年,杨福东在上海龙美术馆,进行了为期三十六天的拍摄,成就了在美术馆中拍摄一场“大”电影的梦。在拍摄期间,观众可以进入美术馆,在被打造成宋代皇宫和宝塔的拍摄现场,在衣着华丽的宋代官人和吃盒饭的电影组打工人之间,目睹电影《明日早朝》的诞生。

作为拍摄的唯一脚本,杨福东选摘了三百句尼采语录,在古老的东方情境中演绎德国哲学家笔下的人欲,物欲,情欲以及对权力的哲思。这个充满野心的电影项目让制造电影的梦幻放纵地开放在美术馆这样一个公共场地:演员们华美的衣裳,拍摄场地精良的道具,只言片语语焉不详的文本,投射在繁花背景上的丰满画面。作为一部电影装置作品,《明日早朝》给观看者带来的视觉震撼和体验是无与伦比的,它的实验性错乱了电影艺术对时间、空间、文本的定式。每一幕电影都是一件完成度精美的作品,而支撑完整作品的脊柱如同拍摄现场象征宫殿的红柱子一样,它的意义更多只存在于意会。《明日早朝》更像是一个浩大的摆拍(mise-en-scene)现场,由身着宋代朝服的专业和业余演员在镜头里展现的活画(tableau vivant)。显然,即使持有德国哲学家的文本,拍摄一部传统意义上的电影的需求已经不在杨福东的追求之中了。

人到底有没有精神生活?

2020年的最新作品《无限的山峰》再度回到了当年萦绕《竹林七贤》的东方情愫,5名由艺术家、摄影师、朋友的朋友扮演的僧人在天台山中行走、伫立、劳作、歇息。这一次,杨福东把他的“绘画电影”的理念推向极致:整个展览以对元代绘画大师颜辉《十六罗汉图》的当代性意临开启,延续成一个绘画、装置、摄影、影像同声共发的全艺术作品。杨福东对于电影作为流动的绘画,而绘画是一帧凝固的电影画面的认知,令他在追求作品丰富的形式感上又进一步;与此同时,他也愈加远离了电影叙事的需求,而是通过画面的气息指向一种深层的人生体验。早期杨福东电影的静态画面常被与日本导演小津安二郎做比较,在小津的作品中,东方气息是通过他低角度的平静构图用一个接一个镜头去填充的画面,如同畫家一笔一笔地画画,以递进的结构推进故事;杨福东把小津拟人化的镜头绘画在他的绘画性电影中如实地增加了内涵。

天台山上的僧人表情严肃、拘谨,不时地被镜头锁定在大自然的背景前。风声在林叶间穿行,在自然以及时间的声音中倾听寂静,无限山峰里的永恒寂静回应着一个长久以来困扰杨福东的话题:人到底有没有精神生活?从2002年的《陌生天堂》到2020年的《无限的山峰》,杨福东作品的丰富性和一贯性,如同他坚持的创新性和挑战性一样,不断地扩展着电影媒介的内涵和形式,在塑造个性化的影像创作中表诉主观认识。当年那个无聊多虑的文艺青年,那个举着砖头的知识分子,那些经历裸体、游荡、孤独、失恋、爱欲、闲逛等等现实和非现实的冲撞之后,最终又重启平庸的工作和生活的城市人,甚至,在杨福东经历了用摄影机去抚爱那些国色天香的新女性,那些青春洋溢的北欧少年,那些在电影片场的特殊环境中回荡的声音,洋溢的氛围后,今天,中年的杨福东为什么再度提笔画画,去天台山摆拍僧人呢?

在思考这个问题的时候,我听到杨福东的困惑:“最近很多人来问我,你现在是不是信佛了?我不知道怎么回答这种问题。” 他的话让我想到了一位被称为僧侣式的艺术家、意大利画家莫兰迪。他的一生,永恒专注的只是些卑微的瓶子和它们的各种组合,他用心地研习这些物品在画室静寂的光线下的各种组合,种种变幻无穷的构图,他的专注与修行经书的僧侣无异。法国诗人雅各泰在思考莫兰迪的画时写道:“他一生专注,如僧侣;如他们一般,与尘世隔绝,在自己小小的画室里,与尘世隔绝,背对世间,以及世间的日月。无疑,是为了更好地敞现自我,正如那些僧侣对于天国的敞现。”6

杨福东显然不是一个困在自己画室里与尘世隔绝的艺术家,但他一定拥有一个思想超越的僧侣具有的信念,能够忍耐孤独,能够容忍误解,能够接受评判。这一切,为的是能够更接近自我,接近分享思想和情感的人类精神世界的艺术表达,穿越人类面前永远横着的无限的山峰。每次能跨越一座山,能够做到这一点,已经是足够了。

1. 《杨福东,似水留影》,李振华编著,金城出版社,2013年,P4

2. ibid,P119

3. ibid, P 88

4. 伯格曼于1954年11月25日在瑞典伦德大学的演讲稿《关于拍电影》,发表在《电影新闻》1954年第19-20期。收入2018年瑞典Norstedts出版社编辑出版的《伯格曼文集》,本文中文译本将于2021年出版,瑞典文翻译王凯梅。

5. 《专访杨福东》,作者Ag ,《信睿周报》2021年2月22日网络版

6. 菲利普·雅各泰《莫兰迪:朝圣者的碗钵》,光哲译,商务出版社,2019年,P7