解构杨福东

K-蒯乐昊w-王凯梅

W:你的背景是一名记者,作家,你写艺术报道,也写小说编故事,今天很高兴和你这样一名以文字为媒介,表达对世界的观察和理解并传达给公众的知识分子一起来聊聊杨福东的艺术。

K:纵观杨福东老师的作品,我觉得他有一脉相承的精神性。《陌生天堂》是在杭州拍的,“上有天堂,下有苏杭”的杭州这个城市似乎作为承载“幸福”的场域,但作品实际上讲的是小知识分子的苦闷和迷茫 。日本有一位策展人说,杨福东的作品中经常会选一些看不出阶层、没有身份感的人来表达恒定的主题。但我的感受恰恰相反。在杨福东所有作品里,我都能感受到一种隐形的权力结构,电影里的每一个人都带有某种阶层属性,不管是女性、小知识分子,竹林七贤,他们都在做着某种对权力结构的深层反抗,这些都是隐形权力的表达。

《陌生天堂》的男主角总是怀疑自己生病了,总觉得生活哪里不对劲,去医院检查身体,一步步查下来,医生说他没有问题,其中也穿插着一段艳遇,但最后还是回到原来生活架构中去。原来的日常生活,代表着某种难以逃脱的秩序或者结构,即日常的苦闷,他试图对抗,但最后总是败下阵来。杨福东的许多作品里,都能看到这种所谓“无效的反抗”。

《竹林七贤》也是一样。东晋的“竹林七贤”是“叛逆”的象征,他们所反抗的是当时的“俗世”——也许是糟糕的政治,也许是庸俗的人际关系,黑暗的勾心斗角,或者只是对抗平庸。他们要对抗的对象是不明晰的,似乎只是一种笼统的对抗态度。现代人的“反抗性”也有着同样的迷茫, 对手是看不见的。是什么造成了现代生活的困扰?成因非常复杂,不是一个你能具体看到的对手。它不像一个农民起义推翻一个封建王朝的皇帝,有明确的反抗目标。现代人的反抗,有时候连反抗的是什么其实都是难以厘清的,目标不清晰,如何反抗也就更加不清晰。

W:那么到了《无限的山峰》,连反抗都变成天台山上和尚们的日常了吗?

K:在我看来,《无限的山峰》是向内走的、更深层次的“无效的反抗”,类似信仰。如果说他原来作品里,人的对立面,是隐形权力结构,到了《无限的山峰》其实他要面对的是宇宙的秩序:和尚在天台参禅,他们要面对的是无限的山峰,是无限的屏障和屏障背后宇宙规则的秩序。宇宙规则是无法对抗的,但是可以与之融为一体。 我觉得《无限的山峰》是杨福东艺术生命周期到了一定年龄之后,在认知上的哲学内化。

w: 而不是一个看破红尘的人走向佛家弟子的道路?

K:我觉得我们不应该狭隘地去理解信仰, 信仰不是简单的皈依,不是“我放弃”。皈依到某一宗教是对信仰的世俗化,并非信仰的真义。在一个大秩序面前,我们的反抗是无效的,但我们的反抗可以成为秩序的一部分,这是内心与外部世界的和解,是在秩序与内心之间建立某种桥梁。如果把“和尚”仅仅理解为“佛教” ,就窄化了作品。 “参禅”实际上是一种象征,是人在精神上试图有所超越的一种努力。

W:我同意,僧侣的形象应该是精神超越的一种象征,是杨福东用来代表精神生活的一个表达。但这里有个矛盾,在中国人的传统认识中,到了50岁的“知天命”年,如果去做到了和自己内心和解,抵达一种参禅的境界,就是“知天命”了。但杨福东是一个不安分的艺术家,他一直追问的问题之一是人到底有没有精神世界,他在用作品找答案。

K:我覺得这不是答案本身,是一种路径,杨福东指出了一种可能的路径。而且我觉得,人在精神上的超拔,与入世的行动之间,并不矛盾,既不与艺术家身份矛盾,也不影响他作为一个艺术家去做非常入世的事情,或者去做一些愤世嫉俗的表达。并不是精神上有一个出世的想法之后就彻底虚无了,这只是一个路途,而不是一个终站,并不是说杨福东做了《无限的山峰》之后就找到答案了,这并非一个句号 。

W:我也不认为这是一个句号,是给出了其中一个答案。

K:是的 我也认为只是一个选项。《无限的山峰》和他以往的作品还是有明显区别的。

W:你觉得最大的区别在哪里?

K:比如说他的技术手法更加明显地回归传统,视觉语言上更加东方,用了很多摄影和绘画结合的方式。当然他以往的作品也有怀旧性,比方说《新女性 》其实是向1935年的老电影《新女性》的致敬,但《无》追寻的是更远的过去。我想任何一个观众,不管有没有艺术史的经验,一进入展厅都能接收到这个讯号。这是一个试图和古老东方智慧发生连接的尝试。

W:《新女性》的主角是裸体女人,她们如同是水中的插花,美美地立在那里。在我看来,这里有着对美的呵护目光,而不是渴望身体的男性注视,一种“去性欲”的酮体之美。《无限的山峰》的主角是5个僧侣,国色天香或是素颜罗汉,你认为这两个作品之间,杨福东身上有哪些变化?或者什么东西一直在延续呢?

K:我倒不觉得是什么变化,可能因为我自己不是一个特别鲜明的性别主义者,看到一件艺术作品我不会马上去用性别的立场去考虑问题。我自己写小说也不大局限在女性立场,我甚至会写男性第一人称的小说,这些角色本质上都是生命。当然不同生命在社会结构里面可能位置和特点不同,但这不是一个对立关系,我不认为一个如花的少女与思禅的罗汉之间本质上有多少区别。

杨福东作品中的女性特别耐人寻味,她们并非为了满足男性的注视而存在,他在拍摄这些女性的时候,也没有事先预设一个男性的目光,就像你讲的“去性欲”。他打破了男性把女性作为一种猎艳的猎物定式,他有更多的观看目光。 杨福东在拍摄中有特别强大的代入感,就好像他把自己代入其中,他就是这些女性,这种代入感是对生命的悲悯。

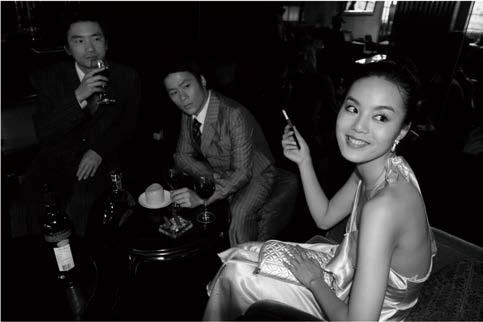

他作品里的女性,不管是表现情色还是美貌,完全区别于那些把女性作为讴歌或观赏对象的功能性作品, 而且你依然能感受到那种隐藏的权力关系。比如《黄小姐昨夜在M餐厅》,黄小姐虽然是画面里的焦点,所有男性都围绕她转,但其实我觉得,如果你深层去思考这个权力结构,这层关系依然是倒过来的。黄小姐得到的追捧,本质上依然是因为在这个生物链里,她是男人们追逐的猎物,在她没有被男人捕获之前,似乎她才拥有某种力量(power )。

W:这点观察很犀利。在杨福东后来的作品,如《愚公移山》中,原文的“子子孙孙无穷尽也”强调的是儿孙关系,但在杨福东的版本中,万茜饰演的儿媳/妻子/母亲,是一个非常重要的角色。虽然你不会首先用女性主义的角度去看这个人物,但我还是觉得杨福东在这里强调了女性地位的强大,她才是子子孙孙无穷尽也的原因/核心。

K:对,这个作品特别有意思的就在这里。愚公要去完成一个不可能的任务,他不考虑子子孙孙无穷尽是从哪来的吗?孩子是女人生的,但要被献祭出去。愚公默认女人天然就该接受这一安排,把一代一代都耗尽,接受这种徒劳的献祭。女性在愚公移山的原文故事中是缺席的,但是女性恰恰是生命链条中的原动力。如果你从女性的角度去看这个问题,你会觉得历史非常苍凉。 看看全球近代史 ,一代一代的孩子, 去上山下乡,去文攻武斗、去上到世界大战的 战场。女性要做一个英雄母亲,他们的孩子可能再也没有回来。《愚公移山》中的青年全部被赶到山里去移山,每一代生命在历史里如同草芥。没有人想过这些生命是女人用血和肉去哺育的,有一种小人物在大歷史里面的悲凉,被撕碎的不仅是女性, 一代一代人都被大时代撕碎了。

W:所以你不认为这是一个英雄母亲, 更是一个悲凉的母亲?

K:都是可怜人,她的英雄是因为可怜。西方经历二战,那一代人的母亲多么痛苦,他们的孩子、丈夫走向战场,没有人给他们解释,人类只有被动地接受自己的宿命,这都是愚公移山。在历史的长河里人是非常小的,时代命运在一代代人身上碾压过去的,当然,碾压里面包括女性。这个作品特别打动我的就是这一点,特别痛苦的也是这一点。

W:杨福东的女性既不是英雄也不是让你来可怜或观赏的,在《明日早朝》中他塑造了一个帝王女性, 她朗诵的东西又全都是尼采的超人主义思想,在这个构思当中你看到了什么呢?

K:我觉得尼采是一个怀着巨大悲悯心的男人,看到被鞭打的母马,不忍悲怆,抱着都灵之马痛哭。一个对生灵抱着悲悯之情的人,内心一定是有爱的。 但尼采在男女关系上特别受挫,导致他对女性有躲避和恐惧。我不觉得尼采讨厌女人,他只是讨厌权力关系,他要的自由意志是不束缚于权力关系的,即男女在恋爱之间的权力关系他也不想臣服。超人一定是超善恶、超性别的,杨福东就是用一种超性别的方式去观察和描绘性别。杨福用尼采对应宋代,尼采是一个宣告现代性来临的哲学家 ,他说“上帝已死”,人的自我得到巨大提升。上帝已死,我们没有一个引领者了,那么我们需要找到一个引领者,这个自我救赎,就是每个人提炼自我人性里的超人。尼采宣告现代性来临,同时也唱出了宗教世界的丧曲。

宋朝在这点上也有相似的意味,所谓“宋朝/崖山之后无中国”,它是具有文化决定性转折的王朝。在这样一个王朝里面,杨选择了一些女性来读尼采,是存在一些隐约的呼应关系的。 性别可能其中一个维度,这个作品还有更多的维度。

W:我们刚刚说了一个很人文 或者很知识分子型的杨福东,但他同时还有另一面,很原始,带有乡土气息的,比如说我看过的第一个他的作品是《雀村往东》,我记得当时就特别震惊,北方农村的残酷荒凉,勾起很多小时候去农村被狗咬的很可怕的回忆。杨福东是河北人,他说话还是带有北方口音的,但他又久居南方,他是个看起来本身有点矛盾的人,一方面有北方人的相貌,另一方面说话又特别轻柔,像个南方人。《竹林七贤》里的云山雾罩,《雀村往东》里的生命挣扎,你怎么看这种矛盾性呢?

K:我刚刚说超人无性别,在我看来,好的艺术家往往也都雌雄同体,不容易受性别角色局限。他们可能既有力量又很阴柔,能看到张力的两端在同一个人身上体现,也在他们作品中显现出来。

你看杨福东的作品,不太能够感受到他是南方人还是北方人,这几年他自己也有点男生女相。但你说的挺有趣的一点是,他作品里的确有很多矛盾两级的东西统一在一个作品里面,作品的张力也因此而来。刚刚说到《新女性》有新与旧的角力;《雀村往东》所谓无家可归的、现代人如丧家之犬的隐喻,也是新与旧的角力;《竹林七贤》不完全是南北方,更多是社会属性和自然属性的角力……他的所有作品几乎都可以梳理出这种对抗的两极。

W:说到“对抗”,你觉得在20年前那个“知识分子”身上看到对抗,在今天变得更尖锐了还是更柔和呢?

K:永远是“无效的对抗”。

W:依旧吗?没有一种进步……?

K:没有进步 。个人可以在意志上更强大,就对抗本身来说,永远是无效的,这是生命的有限性 。愚公移山的山是挖不完的,子子孙孙也不过是把有限的肉身投入到无效的对抗当中。对手的不可知、不可测,实力对比永远不在一个水平上。拿着砖头的小知识分子,他的实力是非常弱的。肉身局限,人类渺小,即便是爱因斯坦这么牛逼的科学家,最终也是要死的。在一个大的宇宙面前,所有的肉身对抗全都是无效的,这种悲剧的宿命,就是西西弗斯神话。永远是悲剧的轮回,石头推上去又滚下来,但人的反抗在于,明知如此,依然选择继续推石头上山。对抗的无效性,是生命悲剧的同构。

W:我举个例子,伯格曼1957年拍《第七封印》时,正值人到中年,被离婚和债务的窘况缠绕,他用中世纪黑死病象征死神与生命的对抗,人终有一死;但到了1970年代,他拍出了《婚姻故事》,特别入世地讨论两性关系;1982年的封山之作《芬妮和亚历山大》更是回到童年、梦境、鬼魂的世界。他的思想变化也是在同自己达成和解的过程。当然杨福东还年轻,不能用这样的方式比较,但从第一个拿着砖头的知识分子到今天的《无限的山峰》,也是20多年的旅程,你怎么看他的路径呢?

K:我们当然不能替他发言。人确实随着年龄的增长,和认知维度的拓宽,思想会发生变化。历史上很多桀骜不驯的大师,到老年反而都变的足够“暖”,你会发现这几乎是一个共性。一个大师他的艺术生命足够长,到老了还有非常旺盛的产出,往往他们都走向和解 。随着生命的进程,与认知/智慧的增加,他会发现,年轻时候试图反抗批判的东西,到老了他可以与之共处。这个共处不是缴械投降,而是有更高的智慧,认知不合理的事物在存在上的合理性,认知不合理的事物 暂时难以被改变,但是一代一代人在這样去生活。

W :更加容忍和开明吧

K:活得更通透,或者理解力更高。

W:所以为什么我会觉得,《无限的山峰》在中年的杨福东身上发生,是不是来得有点早啊。

K:我觉得他还只是指了一条路径,有可能还有别的路径, 而且他还在继续创作,说不定以后还要拍其他更猛的东西。

w:嗯 ,如果下次来个上海滩黑帮老大闹摩羯世界...科幻乌托邦,都有可能 。

K:完全不冲突

W:杨福东经常说:电影就是行动的绘画绘画就是一个静止的电影,在《无限的山峰》展览上,你觉得绘画和影像结合得怎么样呢?

K:我觉得杨老师是不是很久不画画了,你会感受到他在画面中间有很多很过瘾、又不够过瘾的纠结,好像他在重新完成脑与手的连接。影像和绘画是完全不同的表现形式,影像是有很多手段的,影像和绘画的内在逻辑、节奏是完全不同的。 影像有一个既定的观看顺序,但是绘画可以被一览无余地看到。我有一个非常强烈的感受 ,就是杨老师所有在处理影像节奏的经验,很难用到绘画里面来。 这些画单幅看都很好,把他们放到一起,以一个平铺的密度同时出现在展厅的四墙时 ,我觉得那种节奏感略有欠缺 。

电影非常奢侈,它的奢侈不在于工业上的复杂,而是电影它一定要观看者拿出一段时间,即观看者用他们的时间共同完成。它要通过观看者的接受,要有时间这个维度来参与。明显电影的参与性,要比绘画或者文本的参与度高很多,而且它对观看者感官的调度更全面。

W:好像张献民老师写过一句话,大概意思是说如果《陌生天堂》出现的时候中国有敢于投资电影人的金主,没准中国电影就多了一位好导演,或者倒过来说,中国当代艺术就少了一名优秀的影像艺术家,你觉得这两种猜想哪个更接近现实呢?

K:我觉得这是一个历史的可能性,但是以杨福东的个性来讲,也不会仅仅满足于做一个导演,他的表达还是更多元的。你能感受的到他内心作为艺术家的表达,而不是一个电影导演的表达,这是有区别的。纵然影像是他表达的一个手段,但你确实能感受到,他有溢出电影的部分。在艺术家思维里,这次适合用影像表达,那就用影像,适合装置、行为的,就用装置、行为去表达。如果张献民老师说的前一种可能成真,我想即便杨福东去拍院线电影了,有金主捧了,国际电影节上得奖了,他也不会安于一辈子只拍电影。

W:我们是在杨福东不在场,用历史可能性的假设。你说的“溢出”,我们也可以理解为 一位中国艺术家对电影这个古老又年轻的媒介所做的一种延伸、扩张和发展,对于杨福东,这是一个持续的正在进行时。