白芨资源综合利用现状及展望

钱丽华 尹舒雅 陆娜 阮松林 王贤波

摘要:白芨为我国传统的药用植物,兼具药用和观赏价值。在当前白芨产业发展处于低潮期的现实下,基于近几年白芨资源综合利用的研究,综述了白芨种苗繁育、栽培、加工、内生菌分离应用、药用部位及非药用部位的开发利用等6个层面的研究进展,以期为白芨资源的综合利用及产业健康发展提供参考。

关键词:白芨;繁育;栽培;加工;内生菌;药用部位;非药用部位;综合利用

中图分类号:S567.23+9.099 文献标志码: A文章编号:1002-1302(2021)19-0064-08

白芨是白芨属兰科多年生地生草本植物白芨(Bletilla striata)的干燥块茎,2020版《中国药典》收录品种,其假鳞茎为扁球形,呈三叉分枝,表面具有荸荠似的环带,富黏性,花期4—5月,花为紫红色或粉红色[1]。其野生资源主要分布于陕西南部、甘肃东南部、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川和贵州地区,生于海拔100~3 200 m的常绿阔叶林、栋树林或针叶林下,路边草丛或岩石缝中,朝鲜半岛和日本也有分布[1]。白芨入药历史悠久,始载于汉代的《神农本草经》,之后唐、宋、元、明、清共29部、现代5部、《中国药典》9部以及中药饮片炮制规范15部中都对白芨粉末的入药及主治功效进行了记载[2],可见其药用历史悠久。

随着白芨多种功能的挖掘,其应用范围不断拓展,市场需求逐步扩大,其野生资源遭到了无节制的人工采挖,经过多年采挖,野生资源急剧减少,已被《中国植物红皮书——稀有濒危植物》第1册收录,同时也被写入了《濒危野生动植物国际贸易公约》(CITES)保护种类[3]。近年来,市场上交易的白芨大多为野生资源,人工栽培的白芨市场占比较少,导致其野生资源仍在不断减少,笔者所在课题组在收集白芨种质资源时也了解到,已经很难在野外生境中寻觅到它的身影了,因此白芨野生资源亟待保护。近年来,白芨市场价格在经过急速攀升后呈滑铁卢式下跌,从而导致白芨产业陷入低谷期。本文从白芨种苗繁育、栽培、加工、内生菌分离应用、药用部位及非药用部位的开发等方面进行归纳总结,以期为白芨产业的健康发展提供参考。

1种苗繁育

白芨种苗主要采用分株繁殖、种子繁殖和离体组织培养3种方式进行繁育。

1.1分株繁殖

白芨传统的繁殖方式主要为采用切分假鳞茎进行繁殖,一是繁殖系数低,相比实生苗种植成本高,但药材收获周期会缩短,一般2年半至3年可收获;二是与药用部位竞争,消耗了部分药材;三是常年采用切块繁殖,会导致品质退化、抗性和产量的下降。因此可适当减少分株繁殖的次数,或者轮换使用实生苗以保证种苗的生长、药材产量及品质。

1.2种子繁殖

种子繁殖包括无菌播种和大田直播2种方式。研究发现白芨种子在萌发过程中具有无休眠和非共生萌发的特性[4],这和多数兰科植物需要真菌共生才能萌发不同。白芨种子萌发可能会因培养基配方不同而导致不同的发育途径。目前已发现有3种发育途径,一是通过原球茎阶段发育成苗,其生长发育过程主要分为5个阶段,即种子原胚-原球茎-幼苗-假鳞茎幼苗-小块茎丛生苗[4];二是通过根状茎阶段发育成苗,主要分为4个阶段,即种子原胚-原球茎-根状茎-假鳞茎[5];三是既可通过原球茎阶段发育成苗,又可通过根状茎阶段发育成苗[6]。

1.2.1无菌播种兰科植物种子细小,胚发育不完全,缺乏供给营养成分的胚乳,自然条件下难以萌发,因此近年来研究者纷纷开始白芨无菌播种技术的研究,发现种子贮藏温度[7]、胚龄[8-9]、光条件[10-12]、基础培养基[9,13-14]、培养基形态[13]、激素组合及配比[14-17]等对白芨种子萌发和生长都有一定的影响,认为5 ℃是白芨果荚贮藏的最佳温度,而冷冻和常温条件保存均不利于白芨种子活力的保持[7];胚龄与白芨种子萌发率呈正相关关系,大胚龄(不少于20周)的白芨种子萌发率可达到100%,萌发时间也短[8-9],受培养基影响较小,而低胚龄种子则对培养基的依赖性较高,不同培养基上种子萌发率存在明显差异[8];光照培养能促进白芨种子的萌发[10-11],但也有学者发现先黑暗15 d再光照白芨种子的萌发率显著优于全黑暗或全光照培养[12];基础培养基因无机盐或营养成分的差异会对种子萌发和生长有影响,研究发现1/2MS培养基[13-14]或MS培养基[9]均适合白芨种子萌发,液体培养基萌发率高于固体培养基[13];植物生长调节剂是关系植物形态建成的关键因子,单独添加萘乙酸(NAA)或6-苄氨基嘌呤(6-BA)[15]均有利于白芨种子的萌发和原球茎的生长,增殖后的小苗粗壮且生长快,而同时添加6-BA和NAA会促进白芨种子萌发[14,17],但抑制原球茎的生长,分化的小苗长势细弱,不利于移栽[16];添加赤霉素则对白芨种子萌发作用不明显[10],而噻苯隆(TDZ)则能促进白芨种子萌发后幼苗的生长,但苗易发生玻璃化[9];添加合适浓度的马铃薯[15]、香蕉泥[14]、椰汁[13-14]等物质均有利于白芨种子的萌发,但发现添加马铃薯提取液、椰汁能诱导白芨种子直接形成原球茎,却抑制了幼苗生长[11];西红柿汁[18]对白芨种子萌发和幼苗生长均效果不佳。因此在白芨种子无菌播种繁育中,应把握好种子的成熟度和培养条件,即可实现白芨种苗的规模化繁育。目前白芨种子无菌萌发技术已经基本成熟,国内诸多种苗公司和科研院所均具备规模化繁育的能力,是近些年来白芨种苗的主要生产方式之一。

1.2.2种子直播白芨种子直播技术的研究起步较晚,相关文献较少。基于白芨果荚种子量大的特点,如能成功通过大田直播获得种苗则会较无菌播种大大降低生产成本。牛俊峰等通过不同基质配比、种子处理、播种及育苗等环节的处理,研究形成了以树皮粉、腐殖质、营养土、鸡粪、草炭土体积比为15 ∶20 ∶8 ∶1 ∶5的育苗基质,控制空气温度为20~35 ℃、湿度为60%~80%以及在种子萌发不同阶段定期喷洒不同的营养液的适合秦巴山区及以南地区的白芨种子直播技术,种子萌发率可由自然条件下的5%提升至(69.7±3.13)%,播种180 d植株长成4~5张真叶,高度达到10~15 cm,假鳞茎直径可达1.0~1.5 cm,可作为成品苗移栽大田种植[19]。史文旋等采用体积比为9 ∶1 ∶1的混合基质(营养土 ∶蛭石 ∶珍珠岩),经高锰酸钾灭菌,活性炭拌种(活性炭与种子体积比为30 ∶1),成苗数可达到9 个/cm2,每隔30 d喷洒MS+1.0 mg/L 6-BA 营养液有利于促进白芨幼苗的生长[20],按照文献中每个播种盒播种量8 mg、每粒种子质量约为4 μg[21]、成苗数9 个/cm2以及播种盒面积 190.38 cm2 来计算,则每盒成苗数达到1 713 株,则理论成苗率可达到85.7%。汪梦婷等對白芨大棚直播育苗进行了初步的研究,采取对白芨种子进行室内催芽的方式,待白芨种子萌发后撒播于红土与腐殖土的混合土中,保持20~30 ℃温度以及一定的空气湿度,则种子能萌发成苗,直播180 d后幼苗具有3~4 张叶片,植株高度达到(8.74±1.27) cm[22],但文中未对直播萌发率、成苗率以及营养管理等进行描述。上述研究使得白芨直播变得可行,可大大提高白芨种苗生产效率和缩短繁育周期,可作为白芨种苗生产的主要方式进行应用。

1.3离体组织培养

离体组织培养具备不受气候限制、周年可在实验室内规模化生产以及提纯复壮的优势。对于一些采用常规方法无法大量繁殖的植物品种或珍稀的品种一般都会采用组织培养的方法进行。对于白芨的组织培养,研究人员以茎尖[23-24]、侧芽[24]、幼根为外植体诱导出拟原球茎[25]或直接诱导出丛芽[26],从而实现快繁;而块茎[23,27]由于污染率高且诱导丛生芽周期长,花芽[27]由于污染率高、难以诱导出愈伤组织或芽而不适合作为离体培养的外植体材料。虽然通过侧芽、茎尖和幼根建立了组培快繁技术体系,但由于其周期偏长、成本高以及组培苗移栽成活率偏低等问题未能在生产上进行规模化应用,而种子无菌播种则由于萌发和生长快、成本较低而成为白芨种苗现阶段主要的生产方式之一,比如刘春雷等研究建立了以白芨种子为材料的“两段式”组培快繁技术,即种子无菌萌发-鳞茎诱导及壮苗培养共2步,筛选出了2个阶段合适的培养基配方,经培养后鳞茎分化时间仅为20.7 d,培养60 d后,鳞茎分化率为91%,鳞茎直径达6.91 mm,组培苗生长健壮,移栽至大田后成活率达到95%,大大降低了育苗成本[28]。

2栽培技术

白芨应选择有机质、全氮、碱性氮以及有效磷含量丰富的土壤栽培,并适当提高有效锌和有效铁含量,有利于白芨生长和品质的提高[29]。野生白芨主要分布区域的海拔梯度跨度较大,不同海拔高度下植物生长以及有效成分的积累则不同,有学者认为800~1 300 m海拔高度有利于白芨中4-羟基苯基葡萄糖苷、4-(葡糖糖氧基)-肉桂酸葡萄糖氧基苄酯、1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯-2-[4-O-肉桂酰基-6-O-乙酰基]葡萄糖苷等9个成分含量的积累[30]。白芨是喜氮作物[31-33],氮肥对白芨产量的影响最大,其次为磷肥,而钾肥影响最小,因此在白芨栽培中应以施氮肥为主,9月底开始适当增加磷比例降低钾比例[33],还可适当添加蚯蚓粪[34]和真菌类肥料[35],以促进白芨增产,蚯蚓粪还可促进白芨多糖、白芨胶的合成。白芨作为典型的C3植物,人工栽培中需要适当遮光降温[36],遮光率以40%~55%为宜[37-38],但也有学者认为遮光率50%~70%有利于白芨生长发育[39]。因此在生产上大多会采用林下种植、大棚种植加外遮阴处理以及大田种植与其他作物间作,其中白芨与玉米间作是最常见的模式[40],白芨在郁闭度为 0.2~0.7 的林下栽培均可,阔叶林下栽培郁闭度可达到0.6,效果最佳[41],若选择毛竹林下栽培,则郁闭度以0.40~0.59有利于白芨生长和产量提升,坡位可选择下坡位[42]。水分、栽培密度、年限对植物的生长、产量和品质具有重要影响。白芨生产中,土壤相对含水量过低(25%)会导致光合碳同化能力下降,进而引起生物量和多糖含量下降,而土壤相对含水量在中高水平(50%、80%)时则相反,因此白芨生产中土壤相对含量需保持在中高水平[43],以满足白芨对水分的需求。白芨栽培密度(2 万、4 万株/667 m2)对其根冠比和折干率无明显影响,但对多糖、淀粉、蛋白质、总黄酮、总酚含量有一定的影响,低密度稍高于高密度,上述各成分积累的最佳时期则不尽相同,白芨多糖含量在每年9月、10月较高,淀粉含量在每年8月、9月较高,蛋白质含量在每年4月较高,总酚与总黄酮含量在每年4月、5月较高[44],因此可根据收获的目标来确定收获的时间。当白芨采收后,带泥的假鳞茎无需清洗,放置阳光下照射迅速晒干后,即可转入越冬贮藏处理,贮藏时也可采用消毒过的湿锯末作包埋介质,于 6~8 ℃冰柜或冷库中安全越冬[45]。白芨连作栽培会引起土壤板结、病虫害加重以及品质、产量下降,可通过施加烟秆炭[46]进行土壤改良,从而促进白芨生长。由此可见,白芨生產中要严格控制其生长条件和收获时期,同时不应仅局限于对不同林下郁闭度、坡位、肥、水等对白芨产量的影响,需对其假鳞茎中活性成分积累的影响进行深入系统的研究,以完善白芨栽培技术体系。

3产后初加工

产后加工是影响药材质量的关键环节。而白芨中富含多糖,且白芨多糖已在多个领域展现了它的作用和价值,2020版《中国药典》还增加了1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯(C34H46O17)为质量指标,因此研究人员以白芨多糖或C34H46O17作为主要考察指标,研究蒸、煮、烘、切片、去皮等加工方式对其含量的影响,以期更好地保证白芨的药效。宋智琴等研究认为,白芨最适产地加工方法为新鲜块茎蒸10~12 min后60 ℃烘干,折干率为24.65%,提取率为18.40%,多糖含量为37.43%,块茎皮折干率也较高,且多糖提取率和含量表现较好[47]。邢丽花等研究认为,鲜白芨采用去皮、切片、60 ℃烘干方法加工多糖含量最高,达到32.31%[48]。唐修静等研究认为,白芨以蒸制切片后其1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯(militarine)含量和浸出物含量最好,分别为3.09%和19.51%[49]。饶文霞等还研究了干燥工艺对白芨饮片特性的影响,分别建立了适合处方饮片和药厂投料的干燥工艺,并首次提出白芨饮片共晶点为-11.6 ℃[50]。上述大多都限于鲜白芨的初加工,应考虑加工方式等对白芨质量控制指标的影响,从而保证加工环节药材的质量。

4内生菌分离及应用

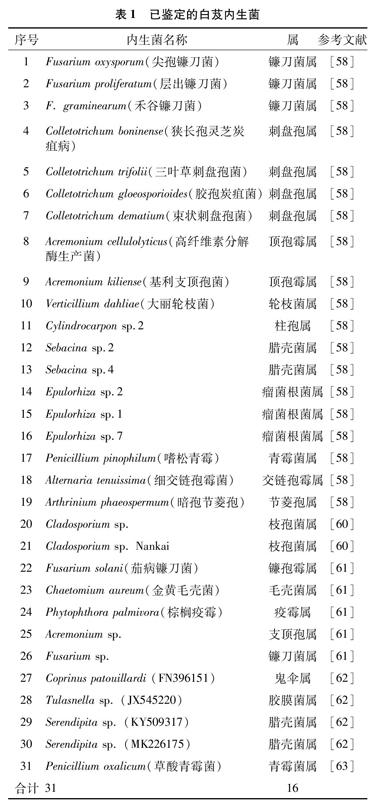

内生菌是指其生活史中的某一段时期生活在健康植物组织内部,不引起植物组织明显侵染及症状改变的一类菌[51]。研究植物内生菌的多样性,对揭示植物内生菌的相互作用机制,有效利用内生菌资源具有重要意义。比如20世纪90年代在印度塔尔沙漠中2株灌木的根部分离到了印度梨形孢(Piriformospora indica),经研究发现对200多种植物具有促生长和提高植物抗逆性作用[52],比如丛枝菌根(Arbuscular mycorrhizae,AM),它是土壤共生真菌中分布最广泛的一类真菌,至少可以与200个科的20万种以上的植物建立共生关系,从而促进植物生长、提高植物品质和抗逆性[52]。植物内生菌作为生物活性物质筛选的重要来源已引起人们的广泛关注[53-54],这对于以生物活性成分为标志的药用植物来说尤为重要,自Strobel等1993年从短叶红豆杉的树皮中分离得到1株能产紫杉醇的内生真菌安德氏紫杉霉(Taxomyces andreanae)[55]以来,药用植物内生真菌成为研究热点。白芨作为药用兰科植物,已从其根、茎、叶、假鳞茎等组织中分离到大量内生菌,已鉴定出31个,隶属于16个属(表1),并筛选到了少量有益菌株,具有开发和利用价值。

研究发现鞘脂单胞菌属、地杆菌属、盐单胞菌属和土壤杆菌属是白芨内生细菌的优势种群[56],并基于鞘脂单胞菌属可利用多种底物合成有价值的高分子物质比如β-胡萝卜素、结冷胶等[57]推测其可降解复杂有机物,具有开发价值;镰刀菌属是白芨内生真菌系统中的优势菌种,经抗菌活性测试发现内生细菌(b9)菌株[58]对芽孢杆菌和大肠杆菌都具有抗菌活性,内生菌株T21[59]对大肠杆菌、枯草芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌均有较好的抑菌活性,可作为具有广谱抗菌活性药物的潜力微生物菌种;从白芨中还分离得到了属于枝孢菌属2个不同种的菌株,能与白芨苗根部形成菌根联合体,其中1个菌株对植株长势、原球茎膨大和茎干加粗有良好的促进作用,而另一菌株则对根的促生效应更佳,新根粗壮,假鳞茎处丛芽分化较早[60]。从白芨根部分离得到的Fusarium solani(茄病镰刀菌)胞外多糖总还原力,清除1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)自由基活性、清除羟基自由基活性、清除2,2-联氯-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐(ABTS)自由基均较好[61];从白芨根和原球茎中分离得到的菌株JST-13和 SL15-7[62]在种子萌发前期(未形成叶子)与原球茎共暗培养,对其萌發具有显著的促进作用,且萌发的幼苗较其他处理组强壮,生根良好,经染色检测发现定殖的菌丝团较多,应是与幼苗建立了良好的共生关系从而促进其生长;韩雪花等对白芨中分离到的草酸青霉菌(Penicillium oxalicum)进行发酵并提取分离获得15个单体化合物,经质谱、核磁共振鉴定为α-亚麻酸甲酯(1)、亚油酸甲酯(2)、benzoic acid (3)、4-hydroxybenzaldehyde (4)、ganodermasides D(5)、dankasterone A(6)、calvasterol B(7)、cyclo-(Pro-Phe) (8)、A penioxalicin (9)、5a-麦角苗-7,22-二烯-3β,5,6β-三醇(10)、cis-4-hydroxyscytalone (11)、3,4-dihydroxyphenylacetic acid methyl ester (12)、protocatechuic acid (13)、cyclo-(4-S-hydroxy-R-proline-R-isoleucine)(14)、cyclo-L-(4-hydroxyprolinyl)-L-leucine (15)[63]。其中化合物1以及4~15均为首次从P. oxalicum中分离得到,经查阅文献,化合物5能显著延长酵母菌株K6001的寿命,化合物6具有抑制癌细胞生长的作用,化合物7有一定的抑菌活性,化合物9对人类早幼粒细胞白血病细胞(HL-60)细胞系显示出弱的细胞毒活性,以化合物10为代表的植物香醇类物质,除了具有较强的抗肿瘤、调节机体免疫力的作用外,还具有降血脂、抑制乳腺增生等作用,化合物11对大肠杆菌和枯草芽孢杆菌都显示出抗菌活性,化合物15具有刺激植物生长的作用,基于该研究利用白芨内生菌生产活性成分值得探索与研究[63]。曾茜等针对白芨生产中块茎腐烂病情况,通过腐烂病病原菌的拮抗测试,从贵州小白芨137株内生真菌中初步筛选到抗病能力较强的2株菌株GZFJ021和GZLG033,可作为生防菌资源储备[64]。上述结果显示,白芨内生菌资源丰富,且部分菌株已经显示出良好的开发潜力和前景,一方面可进一步分离筛选到具备功能向好的有益菌株用于农业或其他领域;另一方面基于白芨内生菌草酸青霉菌发酵产物显示的良好功能案例和前景,可进一步开展利用白芨内生菌生产活性成分的研究。

5药用部位的开发利用

白芨地下块茎为我国传统中药,具有较高的药用价值,同时白芨多糖胶具有特殊的黏度特性,可作为增稠剂、润滑剂、乳化剂和保湿剂应用于石油工业、食品工业和医药化妆品工业[65]。随着药理学领域的不断研究,白芨的应用范围还在不断开发中。

5.1临床入药及药用原材料

白芨医药用途广泛,主要用于敛疮止血、补肺、消肿生肌、支气管扩张等。近年来,也用于治疗食管炎、血管瘤、体表肿瘤、鼻窦炎、肺结核、十二指肠溃疡出血、胃静脉曲张出血等;并作为很多药物原材料应用于临床治疗,如治疗胃溃疡的胃康颗粒[66]、及术颗粒[67]、溃平宁颗粒[68];治疗血小板减少症的利血康软胶囊[69];治疗手足癣的复方白芨膏[69];治疗手足皲裂的复方白芨乳膏[69];治疗口腔溃疡的复方白芨口腔溃疡洗剂[70]。

5.2医用材料

5.2.1耦合剂和血管栓塞剂以白芨提取液、尼泊金、琼脂液、香精等为原料制备的无油医用超声耦合剂[69],已经在临床上应用并取得良好效果。白芨作为血管栓塞剂也在临床治疗中得到了广泛应用,但目前为止主要应用于肿瘤供养血管的栓塞治疗,且局限动脉栓塞。1996年白芨首次应用于栓塞肝动脉治疗无手术指征的肝癌患者,显示出白芨粉颗粒具有强大的永久性、中心性血管栓塞作用,效果明显优于明胶栓塞[69],近年研究表明白芨加明胶海绵混合栓塞效果最佳[71];此外还被用于栓塞子宫动脉治疗子宫肌瘤骨骼肿瘤及Graves病栓塞治疗[71];但白芨被用于栓塞肾动脉、栓塞门静脉治疗门静脉高压症仍处于试验动物阶段,已取得了良好的效果,尚未进入临床应用。

5.2.2代血浆以白芨胶制成的白芨代血浆[71],临床试验有维持血容量及提高血压的作用,未发现抗原性,亦无明显不良反应,对肝肾功能、血像、出血时间、凝血时间均无影响。

5.2.3制剂辅料白芨是优良的天然高分子成膜材料,如以甲壳胺和白芨胶为成膜材料,制备成了甲硝唑药膜[72];以白芨胶为成膜材料制成了复方养阴生肌双层膜[72],在体液中可快速溶化,具有速效的作用;另外白芨多糖因具有很好的黏性,是很好的植物多糖高分子助悬剂[72],且能增加乳剂的稳定性,是很好的天然乳化剂[72]。

5.3食品保鲜剂

白芨多糖胶因具有较高的食用安全性,可用于食品保鲜剂,有研究者将白芨涂膜应用于樱桃番茄果实的保鲜中发现能延缓樱桃番茄采后呼吸跃变过程中呼吸高峰的到达时间,从而抑制樱桃番茄的呼吸作用,减少有机成分的损耗,延长樱桃番茄的保质贮藏期,保鲜效果良好[65],显示了白芨多糖胶在食品保鲜方面的应用前景。

5.4日化原料

白芨块茎含有大量的黏稠性葡甘露聚糖类物质,具有去腐生肌、保湿润肤的作用,天然无毒无副作用,是很好的化妆品原料,有很多公司都将白芨作为原料,生产出了白芨护肤品[73],经试用表明在消炎、止痒、消退色斑、消除痤疮、防止粗糙、抗冻和防裂等方面具有良好的护肤美容作用,并经安全性评价,对皮肤无刺激、无变态性反应和光毒反应;同时因具有抗菌消炎、敛疮止血的作用,被应用于牙膏的生产中[74]。

6非药用部位的开发利用

白芨入药部位主要是假鳞茎,已研究具有多种功效。近年来也有研究人员对白芨非药用部位的功效进行了研究,发现白芨花中花青素的含量达到了0.46 mg/g,主要包括飞燕草色素、牵牛花色素、天竺葵色素、芍药色素和锦葵色素,体外测定发现白芨花提取液具有抗氧化活性,经沸水浸泡后具淡雅花香,滋味稍澀、回甘,可开发成功能饮料[75];真空50 ℃干燥工艺能较好地保存白芨花原有的鲜艳色彩和花青素含量,提高醇提物得率和减少多糖、总黄酮和总酚的损失[76]。白芨茎秆醇提物成分与块茎醇提物中成分类似,能抑制A549细胞的增殖且呈剂量依赖关系,白芨茎秆有潜力成为块茎的补充资源[77]。白芨须根醇提物能抑制A549细胞增殖,并有浓度效应,其机制可能是通过下调bcl-2、ICAM-1及上调bax的表达来实现[78]。通过比较白芨须根和块茎中多糖组成和含量,发现须根总糖含量虽然低于块茎中含量,但总糖中还原性糖含量高于块茎,白芨须根与块茎中的多糖中都含有葡萄糖和甘露糖,但须根中还含有半乳糖[79]。由此可见,白芨花、茎秆、须根等非药用部位具有一定的药用作用,值得开发加以利用。

7展望

白芨作为一味入药历史悠久的中药,其用途广泛、功效显著,是云南白药、快胃片、白芨颗粒、白芨糖浆等30多种中成药的主要原料,同时具有美容奇效,拥有“美白仙子”的美誉,而且在食品和工业上都有很好的应用。全国白芨工业及药用年需求量已超过4 000 t,其中“胃康灵胶囊” “快胃片”的生产年消耗白芨药材500 t以上,可见其产业价值和市场前景。白芨中含有联苄类、菲类及其衍生物、多糖类物质,尤其是富含多糖,具有收敛止血、消肿生肌等功效,在医学临床上外治创伤出血、烫伤和疗疮,内治吐血、肺病、咳血、慢性胃溃疡以及肿瘤等,还具有较强的抗氧化和抗衰老作用,可用于保健、护肤及美容养颜。然而白芨在经历了价格历劫后,大大打击了中药材产业主管部门以及药农的信心,白芨种植面积在逐步萎缩,有些地区虽将其纳入到当地的重点培育品种,但有名无实。因此有必要强化白芨产业全产业链的发展,让白芨重新回归到社会视野中。一是要研究完善白芨栽培技术体系,重点针对产量提升、多糖以及2-异丁基苹果酸葡萄糖氧基苄酯类化合物积累规律和调控开展研究,实现白芨产量和品质的全面提升;二是进一步完善白芨质量评价体系。2020版《中国药典》较2015版《中国药典》增加了含量较高且区别于其他伪品的特征成分1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯(C34H46O17)含量不少于2.0%的规定,该物质属于2-异丁基苹果酸葡萄糖氧基苄酯类化合物,具有神经系统保护、益智及抗炎等活性,段营辉等利用液相质谱法从白芨中分离到21个 2-异丁基苹果酸葡萄糖氧基苄酯类化合物[80],可对该类物质开展进一步的研究,且鉴于白芨活性成分丰富,仅以单个化学指标难以综合评价白芨药材的质量,建议进一步开展代谢组学、指纹图谱等技术,研究建立综合多糖、C34H46O17以及其他成分含量的白芨质量评价体系;三是加强白芨花、茎秆、须根等非药用部位的开发与利用,提高白芨附加值,帮助农户增收;四是进一步深化白芨内生菌的开发与利用,包括内生菌分离筛选和利用内生菌生产活性成分;五是要加强白芨多糖的开发应用,白芨中富含多糖,且安全、天然,具备抑菌保鲜作用,可挖掘其食品保鲜的潜力,同时可将多糖降解以后作为植物免疫诱抗剂的原料开发植物免疫诱抗剂及复配制剂,诱导植物产生抗性,减少农药施用,达到绿色环保的作用,如中国科学院大连化学物理研究所利用寡糖类为原料研制出多个植物免疫诱抗剂及复配制剂,获得国家农药登记证多个,在提高农作物产量和品质方面发挥了较大的作用,推广应用面积达到300万hm2[81],作者所在单位以寡糖类为原料开发了2个植物免疫诱抗剂[82-83],在水稻、玉米、葡萄等应用上表现出抗病和促生长功效,可提高产量和品质,对靶标病原菌防效达到60%~95%,减施农药30%以上[83]。

参考文献:

[1]中国植物志编辑委员会. 中国植物志[M]. 北京:科学出版社,1999.

[2]刘珈羽,冯靖雯,方皓,等. 白及粉末入药历史沿革概述[J]. 中成药,2018,40(1):176-180.

[3]Fu L K. China plant red data book:rare and endangered plants(Volume1) [M]. Beijing:Science Press,1992:1-464.

[4]苏莹,刘珍珍,李会宁,等. 白及种子萌发及幼苗的微形态学观察[J]. 陕西理工大学学报(自然科学版),2018,34(6):59-64.

[5]聂宁,朱艳,田梅,等. 白及种子萌发及原球茎发育过程的细胞组织学观察[J]. 中国中药杂志,2016,41(8):1446-1449.

[6]崔瑞勤,陈科力,徐雷.基于组培快繁技术的白及种子萌发和幼苗形态观察[J]. 江苏农业科学,2015,43(2):238-240.

[7]赵仁全,罗光琼,张秀月,等. 贮藏温度对白芨种子寿命的影响[J]. 贵州農业科学,2007,35(4):104-105.

[8]张建霞,付志惠,李洪林,等. 白芨发育与种子萌发的关系[J]. 亚热带植物科学,2005,34(4):32-35.

[9]袁宁. 白芨组织培养技术体系研究[D]. 成都:西南交通大学,2008:1-49.

[10]代建丽,张露,郭鲜蒲,等. 赤霉素及光照对白芨种子无菌萌发的影响[J]. 种子,2016,35(7):18-21.

[11]李雨晴,杨嘉伟,王康才,等. 白芨种子无菌萌发特性[J]. 江苏农业科学,2015,43(4):253-255.

[12]陈菁瑛,万学锋,刘保财,等. 白及种子非共生培养高效萌发体系的研究[J]. 福建农业学报,2018,33(2):131-135.

[13]王楷,李玥,张云峰,等. 白芨种子的高效萌发及其无性繁殖体系的构建[J]. 云南师范大学学报(自然科学版),2014,34(4):71-78.

[14]席刚俊,李警保,韩正敏,等. 白芨种子萌发形态学观察及组培快繁体系的建立[J]. 浙江农业科学,2017,58(8):1383-1387.

[15]朱虹娴,马美兰,戚正华,等. 白芨无菌播种快繁体系的建立[J]. 浙江农业科学,2015,56(9):1409-1410,1523.

[16]丁永电,郑子峰. 白芨种子无菌萌发培养基优化[J]. 宜春学院学报,2016,38(9):74-76.

[17]李雨晴. 白及组织培养及组培苗生长营养调控研究[D]. 南京:南京农业大学,2015:1-81.

[18]张燕,黎斌,李思锋. 不同培养基上白芨的种子萌发与幼苗形态发生[J]. 西北植物学报,2009,29(8):1584-1589.

[19]牛俊峰,王喆之. 白及种子直播繁育新方法[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版),2016,44(4):83-86.

[20]史文旋,张跃进. 白芨种子直播繁殖技术研究[J]. 北方园艺,2017(7):160-165.

[21]杨国鹏,曹小勇,吴洁,等. 白及果实形态与种子结实率相关性研究[J]. 广西植物,2017,37(3):394-399.

[22]汪梦婷,王芳,辛培尧,等. 白及种子直播育苗的初步研究[J]. 种子,2018,37(6):127-131.

[23]石云平,李锋,凌征柱. 白芨组织培养与快速繁殖技术研究[J]. 广西农业科学,2009,40(11):1408-1410.

[24]余朝秀,李枝林,王玉英. 野生白芨组培快繁技术研究[J]. 西南农业大学学报(自然科学版),2005,27(5):601-604.

[25]田英翠,袁雄强. 白芨组织培养快繁技术研究[J]. 江苏农业科学,2006(4):75-77.

[26]雷湘,黄梦瑶,昌艳霞,等. 白及幼根组织培养技术研究[J]. 中国药师,2014,17(4):613-614.

[27]邹娜,李意,连芳青. 优良观赏药用地被植物——白芨组织培养及快速繁殖研究[J]. 江西农业大学学报,2013,35(5):950-955.

[28]刘春雷,刘燕琴,陈艾萌,等. 珍稀药材白及“两段式”组培快繁技术研究[J]. 西南大学学报(自然科学版),2020,42(1):30-36.

[29]张家春,林昌虎,杨钧屹,等. 贵州野生白及生长土壤的化学特性及微量元素特征分析[J]. 西南农业学报,2019,32(8):1839-1844.

[30]迟明艳,黄勇,李勇军,等. 海拔高度与黔产白及9种主要成分相关性研究[J]. 中国实验方剂学杂志,2016,22(16):36-39.

[31]李姣红,张崇玉,罗光琼.氮磷钾配施对白芨产量和多糖的影响[J]. 中草药,2009,40(11):1083-1805.

[32]韩凤,罗川,刘杰,等. 氮磷钾配比对白及生长和产量的影响[J]. 时珍国医国药,2019,30(5):1200-1202.

[33]李朝桢,时玉瑛,李婧,等. 珍稀药用植物白及植株氮磷钾吸收累积规律研究[J]. 耕作与栽培,2019,39(4):15-19,22.

[34]张金霞,杨平飞,杨琳,等. 蚯蚓粪对白及产量及药材品质的影响[J]. 中药材,2017,40(11):2507-2510.

[35]刘杰,韩如刚,胡开治,等. 小菇类真菌对白及产量的影响研究[J]. 现代农业科技,2016(9):74-79.

[36]王莹博. 高温干旱胁迫对白及(Bletilla striata)光合和生理特性的影响[D]. 郑州:河南农业大学,2018.

[37]刘海,罗鸣,吴明开. 遮阴处理对白及光合特性的影响[J]. 时珍国医国药,2017,28(9):2229-2232.

[38]杨平飞,孔娇,谢秀梅,等. 不同遮阴处理对白及生长的影响[J]. 农技服务,2019,36(3):50,52.

[39]崔波,周一冉,王喜蒙,等. 不同光照强度下白及光合生理特性的研究[J]. 河南农业大学学报,2020,54(2):276-284.

[40]毛土有,周军. 白及间作玉米免遮阴生态高效栽培技术[J]. 中国农技推广,2019,35(1):63-64.

[41]王伟生. 白及育苗与林下栽培技术[J]. 安徽林业科技,2018,44(3):61-63.

[42]罗双林. 不同郁闭度和坡位对毛竹林下套种白及的影响[J]. 安徽林业科技,2016,42(3):14-15.

[43]權雪,张石宝. 水分对药用兰科植物白及生理和形态结构的影响[J]. 植物科学学报,2018,36(3):370-380.

[44]彭焱,董爱文,唐克华.白及不同生长时期主要成分的动态变化[J]. 贵州农业科学,2019,47(8):124-128.

[45]黄作喜,肖小君,张杨,等. 白芨假鳞茎的采收与贮藏保鲜技术[J]. 江苏农业科学,2014,42(10):276-277.

[46]汪瑞,李泽成,王豪吉,等. 烟杆炭对白及连作地的改良效果研究[J]. 云南师范大学学报(自然科学版),2020,40(1):68-73.

[47]宋智琴,杨平飞,刘海,等. 白及适宜加工贮藏方法[J]. 贵州农业科学,2019,47(4):121-124.

[48]邢丽花,俞年军,史顺敏,等. 不同加工方法对白及多糖含量的影响[J]. 亚太传统医药,2016,12(4):29-31.

[49]唐修静,张羽斌,文运,等. 不同炮制方法对白及中militarine及浸出物含量的影响[J]. 中国实验方剂学杂志,2014,20(7):67-69.

[50]饶文霞,张敏,林菁,等. 白及真空冻干法与烘干法工艺条件优化对比[J]. 黑龙江农业科学,2019(4):81-85.

[51]郭顺星. 药用植物内生真菌研究现状和发展趋势[J]. 菌物学报,2018,37(1):1-13.

[52]王慧俐. 印度梨形孢Piriformospora indica对果蔬生长、品质及抗病性的影响及其相关机制研究[D]. 杭州:浙江大学,2015:1-120.

[53]郭良栋. 内生真菌研究进展[J]. 菌物系统,2001,20(1):148-152.

[54]任爱梅,张丽珂,孟宪刚.植物内生真菌研究进展与存在问题[J]. 广东农业科学,2010,37(2):103-106.

[55]Strobel G A,Stierle A,Stierle D,et al. Taxomyces andreanae,a proposed new taxon for a bulbilliferous hyphomycetes associated with Pacific yew (Taxus brevifolia)[J]. Mycotaxon,1993,47(7):71-80.

[56]陈泽斌,李冰,王定康,等. 白芨内生细菌组成及多样性分析[J]. 南方农业学报,2016,47(2):227-233.

[57]胡杰,何晓红,李大平,等. 鞘氨醇单胞菌研究进展[J]. 应用与环境生物学报,2007,13(3):431-437.

[58]苏子敬. 白及内生菌的分离与鉴定[D]. 重庆:重庆师范大学,2015:1-42.

[59]王瑞娜. 白芨内生菌T21的抗菌活性研究[J]. 科学导报,2014(增刊1):91-95.

[60]蒋园园. 白及快繁体系优化及菌根菌的分离鉴定[D]. 重庆:西南大学,2018:1-67.

[61]董燕婧,程访,许小珍,等. 白及内生真菌的分离鉴定及其胞外多糖的抗氧化活性分析[J]. 中国实验方剂学杂志,2018,24(14):24-28.

[62]徐玲玲,张焱,赵明阳,等. 菌根真菌对白及种子萌发和幼苗生根的作用[J]. 菌物学报,2019,38(9):1440-1449.

[63]韩雪花,胡瀚文,罗禹,等. 白及内生菌Penicillium oxalicum的化学成分[J]. 应用与环境生物学报,2019,25(2):438-444.

[64]曾茜,陈旭,刘璞玉,等. 贵州小白及内生真菌对块茎腐烂病拮抗作用研究[J]. 南方农业,2018,12(1):5-7.

[65]何海玲,顾龚平,张卫明. 白芨多糖胶涂膜保鲜樱桃番茄的研究[J]. 食品科学,2007,28(4):336-340.

[66]邹勇. 胃康颗粒治疗消化性溃疡60例观察[J]. 中医药学刊,2001,19(4):354.

[67]蒋俊和,唐兴荣,杜发斌,等. 及术颗粒对大鼠实验性胃溃疡的作用机制[J]. 湖南中医药大学学报,2006,26(6):27-28,33.

[68]李虹,樊飞. 溃平宁颗粒质量标准的研究及确定[J]. 时珍国医国药,2011,22(5):1104-1106.

[69]王启斌,王迎朝,董永成,等. 白及相关制剂与医用材料的研究进展[J]. 中成药,2018,40(8):1808-1811.

[70]董永成,王启斌,高蕾,等. 中药白及外用制剂研究进展[J]. 中国药师,2019,22(1):133-136.

[71]葛勤,刘同华,黄林清. 中药白芨作为血管栓塞剂及药物载体的研究概况[J]. 中国药房,2003,14(5):305-307.

[72]王军,王春宏,任晓玲,等. 白芨胶的临床应用[J]. 中国医院药学杂志,2004,24(9):556-557.

[73]马世宏,金玲,揭邃,等. 白芨-丹皮酚包合物在化妆品中的应用研究[J]. 日用化学品科学,2009,32(6):30-33.

[74]马世宏,金玲,王守香,等. 中药白芨在牙膏中的应用研究[J]. 中国野生植物资源,2009,28(3):32-35.

[75]吕婉婉,赵明,秦慧存,等. 白及花花青素测定与体外抗氧化活性研究[J]. 基因组学与应用生物学,2017,36(12):5269-5276.

[76]黄进,李娅,邱丽莎,等. 不同干燥方法对白及花营养成分和抗氧化活性的影响[J]. 中国医院药学杂志,2017,37(19):1942-1946.

[77]祖宇瑶,费世星,高承贤,等. 白及茎秆抗肿瘤作用的初步研究[J]. 中华中医药学刊,2018,36(10):2431-2434.

[78]蒋瑞彬,黄晶晶,李浩宇,等. 白及须根醇提物诱导肺腺癌细胞A549凋亡研究[J]. 云南中医学院学报,2015,38(5):12-17,21.

[79]俞杭苏,史珍珍,吕迪,等. 白及须根与块茎的多糖成分比较研究[J]. 云南中医学院学报,2015,38(2):29-32,52.

[80]段营辉,黄澜,朱樵苏,等. 基于液质联用法对白及中2-异丁基苹果酸葡萄糖氧基苄酯类成分的定性定量分析[J]. 中国医院药学杂志,2020,40(9):1009-1013.

[81]邱德文. 我国植物免疫诱导技术的研究现状与趋势分析[J]. 植物保护,2016,42(5):10-14.

[82]王晓丹,阮松林,肖文斐,等. 免疫诱抗剂对水稻秧苗生长与产量形成的影响[J]. 浙江农业科学,2019,60(11):1999-2001.

[83]阮松林,肖文斐,忻雅,等. 植物免疫诱抗剂研究进展Ⅱ——商品化植物免疫诱抗剂特性及功效研究[J]. 杭州农业与科技,2018(3):22-25.

基金项目:杭州市农业与社会发展科研自主申报项目(编号:20191203B56);杭州市农业与社会发展科研主动设计项目(编号:20190101A05);杭州市农科院科技创新与示范推广基金(编号:2019HNCT-31)。

作者简介:钱丽华(1975—),女,浙江杭州人,高级农艺师,主要从事中药材生物技术、遗传多样性分析及育种研究。E-mail:menoy@hz.cn。