风偏差对火箭最大气动载荷精度的影响

程胡华,李娟,肖云清,沈洪标,赵亮

(1.中国人民解放军63729部队,太原 030027;2.中国人民解放军61741部队,北京 100094;3.中国气象局 旱区特色农业气象灾害监测预警与风险管理重点实验室,银川 750013;4.银川市气象局,银川 750011;5.中国人民解放军32018部队,北京 100094;6.中国科学院大气物理研究所 大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室,北京 100029)

近年来,中国在航天领域取得一系列丰硕成果,运载火箭作为航天技术领域里的核心之一,在发射之前,除需要考虑运载火箭本身是否满足条件外,还需考虑气象环境的影响。例如,运载火箭在高空飞行时,会受到较大的高空风载作用,轻则影响火箭发射的精度,重则导致箭体弯曲折断,造成飞行失败。因此,在火箭设计、研制、发射和飞行阶段,发射场的高空风资料具有非常重要的价值[1-5]。

为避免高空风对运载火箭飞行的不利影响,在火箭发射前,需为运载火箭提供发射场未来几天的高空风预报值(简称预报风)。目前,主要利用GRAPES_GFS、欧洲细网格等数值天气预报模式的预报风资料,计算得到未来几天内运载火箭的最大气动载荷(qαmax)预报值。由于数值天气预报模式是在给定初值和边值条件下,通过数值积分计算,求解描写天气演变过程的流体力学和热力学方程组,并对未来做出定量和客观的预报[6],一方面,初始场观测资料的不确定性、背景信息的不确定性及资料同化过程中产生的偏差会造成初值误差[7-8],另一方面,大气本身是一个非常复杂的系统,具有混沌特性[9-11],大气运动的耗散性及大气与不同下垫面之间的多尺度相互作用使模式的物理过程、动力框架和参数化方案对真实大气的描述不可避免地存在偏差,从而造成模式误差。在初值误差和模式误差共同作用下,导致数值天气预报模式的预报能力随预报日数延长而降低[12-16]。荀学义等[15]对内蒙古主要天气系统的预报性能检验时,发现随着预报日数的增加,数值天气预报模式预报能力会下降,特别是60 h以后,预报准确率明显下降。

因此,预报风与实况风(探空气球资料)之间常存在差异,且该差异特征与预报日数紧密相关,导致利用预报风得到运载火箭的最大气动载荷预报值存在误差,且误差值与预报日数有关,实践表明,最大气动载荷预报值误差甚至会超过1 000 Pa·rad。经分析,产生这种误差的原因主要有2个方面:①预报风与实况风之间,相同高度层的纬向风、经向风均存在误差,且误差大小与预报日数有关;②相对于实况风垂直分辨率,预报风的垂直分辨率偏低,可能漏掉大风速区,进一步导致最大气动载荷预报值误差偏大。本文将实况风插值到预报风气压层,研究相同垂直分辨率情况下,预报风产生的风偏差对最大气动载荷预报值精度的影响。通过研究预报风在不同预报日数、不同季节对运载火箭最大气动载荷预报值精度的影响,有利于后期采取有针对性的合理订正,进一步提高运载火箭飞行前的大气环境保障能力。

1 资料和处理方法

1.1 资 料

本文所用资料为2017年8月1日—2019年7月31日GRAPES_GFS数值天气预报模式的预报风和探空气球资料的实况风。实况风为每日08:00(北京时间),在高度0~10 km、10~20 km范围内,间隔分别为0.20 km、0.50 km;数值天气预报模式的预报风为:每日08:00起报(北京时间),得到预报日数11天内的预报风,该预报风的水平分辨率为0.25°×0.25°,垂直层数为11层(分别为1 000,950,925,850,700,600,500,400,300,200,100 hPa(1 hPa=100 Pa))。

1.2 处理方法

1)预报风的水平分辨率为0.25°×0.25°,为与实况风进行直接比较,采用双线性插值方法,将预报风的规则网格点数据插值到实况风资料所在位置。

2)在垂直方向上,预报风资料为气压层,而实况风资料为高度层,故对预报风与实况风进行比较之前,先确保是相同高度层的气象要素,通过3次样条插值方法将实况风插值到模式气压层。

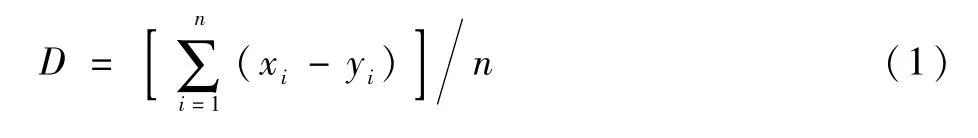

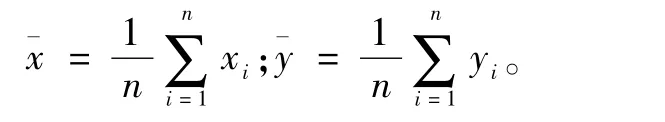

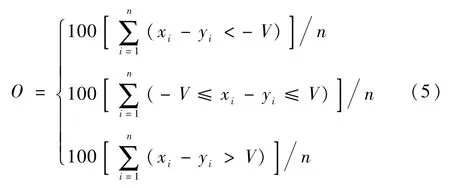

以实况风及其计算得到的最大气动载荷实况值为基准,通过计算预报风及其最大气动载荷预报值与实况资料之间的偏差、绝对差、相关系数、相对误差和偏差占有率,反映预报风及其最大气动载荷预报值的精度,其相应的计算公式如下:

式中:D为偏差;A为绝对差;C为相关系数;R为相对误差;n为样本数;x为预报风或最大气动载荷预报值;y为实况风或最大气动载荷实况值;

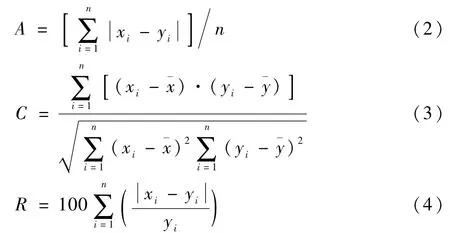

偏差占有率计算公式定义如下:

式中:O为偏差占有率;V为选取的阈值;若xi-yi<-V结果成立,则定义xi-yi<-V的值为1,否则值为0;该定义同样适用于-V≤xi-yi≤V和xiyi>V表达式。

反映高空风对运载火箭飞行影响参数的气动载荷(qα)值表达式为:,q为动压头,α为总攻角,α′和β′分别为攻角和侧滑角。qα值反映了高空风对运载火箭飞行作用下产生的气动载荷,关于气动载荷的推导过程,参见文献[1],在此不再赘述。

2 预报风精度

2.1 纬向风预报精度

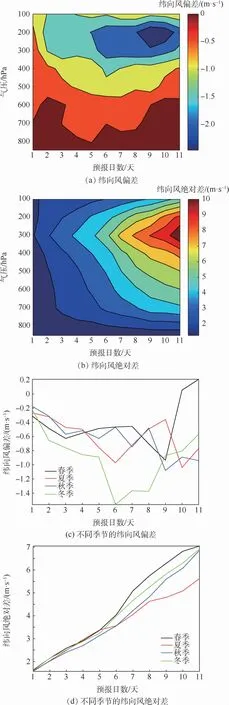

预报风与实况风之间的纬向风差异特征如图1所示。在预报日数11天内,纬向风偏差以负值为主(见图1(a)),且随高度增加呈现增大、减小趋势,高层(300 hPa以上)纬向风偏差明显大于低层,图1(a)中的纬向风偏差范围为-2.46(第9天200 hPa)~0.22 m/s(第1天850 hPa),平均值为-0.63 m/s;与纬向风偏差变化特征不同(见图1(a)),纬向风绝对差随高度增加呈现增大、减小变化趋势,随预报日数延长表现为一致增大特征(见图1(b)),纬向风绝对差范围为1.27(第1天850 hPa)~10.87 m/s(第11天300 hPa),平均值为4.00 m/s;整个高度层内的平均纬向风偏差、绝对差随预报日数变化特征与季节有关(见图1(c)、(d)),在预报日数11天内,春、夏、秋、冬季的纬向风偏差均以负值为主,但它们之间的变化趋势及大小存在较明显差异(见图1(c)),其偏差值范围分别为-0.94(第9天)~0.21 m/s(第11天)、-1.04(第10天)~-0.27 m/s(第1天)、-1.08(第9天)~-0.18 m/s(第1天)、-1.56(第6天)~-0.22 m/s(第1天),对应的平均值分别为-0.43 m/s、-0.61 m/s、-0.62 m/s、-0.90 m/s,从小到大依次分别为春季、夏季、秋季、冬季;不同季节纬向风绝对差随预报日数延长呈现线性增大趋势(图1(d)),其中,春、夏、秋、冬季的纬向风绝对差范围分别为1.63(第1天)~7.04 m/s(第11天)、1.57(第1天)~5.63 m/s(第11天)、1.59(第1天)~6.86 m/s(第11天)、1.61(第1天)~6.91 m/s(第11天),对应的平均值分别为4.33 m/s、3.66 m/s、3.91 m/s、4.12 m/s,从小到大依次分别为夏季、秋季、冬季、春季。

图1 预报风与实况风之间的纬向风差异随预报日数变化特征Fig.1 Zonal wind difference between forecast wind and real wind varies with the number of forecast days

2.2 经向风预报精度

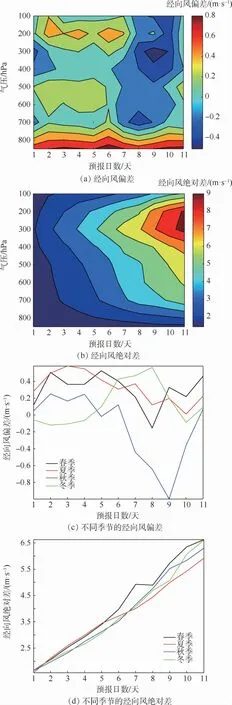

预报风与实况风之间的经向风差异特征如图2所示。与纬向风偏差变化特征不同(见图1(a)),经向风偏差在预报日数第1~7天、第11天内以正值为主,而第8~10天内以负值为主(见图2(a)),图2(a)中经向风偏差范围为-0.51(第9天300 hPa)~0.91 m/s(第6天850 hPa),平均值为0.15 m/s;类似纬向风绝对差(见图1(b)),经向风绝对差同样随预报日数延长而增大,随高度增加呈现增大、减小变化趋势(见图2(b)),其绝对差值范围为1.42(第1天850 hPa)~9.34 m/s(第11天300 hPa),平均值为3.87 m/s;在整个高度范围内,经向风偏差、绝对差随预报日数变化特征同样与季节有关(见图2(c)、(d)),与纬向风偏差(图1(c))不同,春、夏、冬季经向风偏差以正值为主,而秋季以负值为主,春、夏、秋、冬季经向风偏差值范围分别为-0.15(第8天)~0.52 m/s(第5天)、0.01(第10天)~0.58 m/s(第3天)、-1.00(第9天)~0.25 m/s(第2天)、-0.12(第2天)~0.56 m/s(第8天),对应的平均值分别为0.30 m/s、0.32 m/s、-0.14 m/s、0.13 m/s,从小到大依次分别为冬季、秋季、春季、夏季;在图2(d)中,春、夏、秋、冬季经向风绝对差值范围分别为1.65(第1天)~6.62 m/s(第11天)、1.56(第1天)~5.92 m/s(第11天)、1.64(第1天)~6.30 m/s(第11天)、1.65(第1天)~6.60 m/s(第11天),对应的平均值分别为4.10 m/s、3.75 m/s、3.81 m/s、3.80 m/s,从小到大依次分别为夏季、冬季、秋季、春季。

图2 预报风与实况风之间的经向风差异随预报日数变化特征Fig.2 Meridional wind difference between forecast wind and real wind varies with the number of forecast days

3 最大气动载荷预报值精度

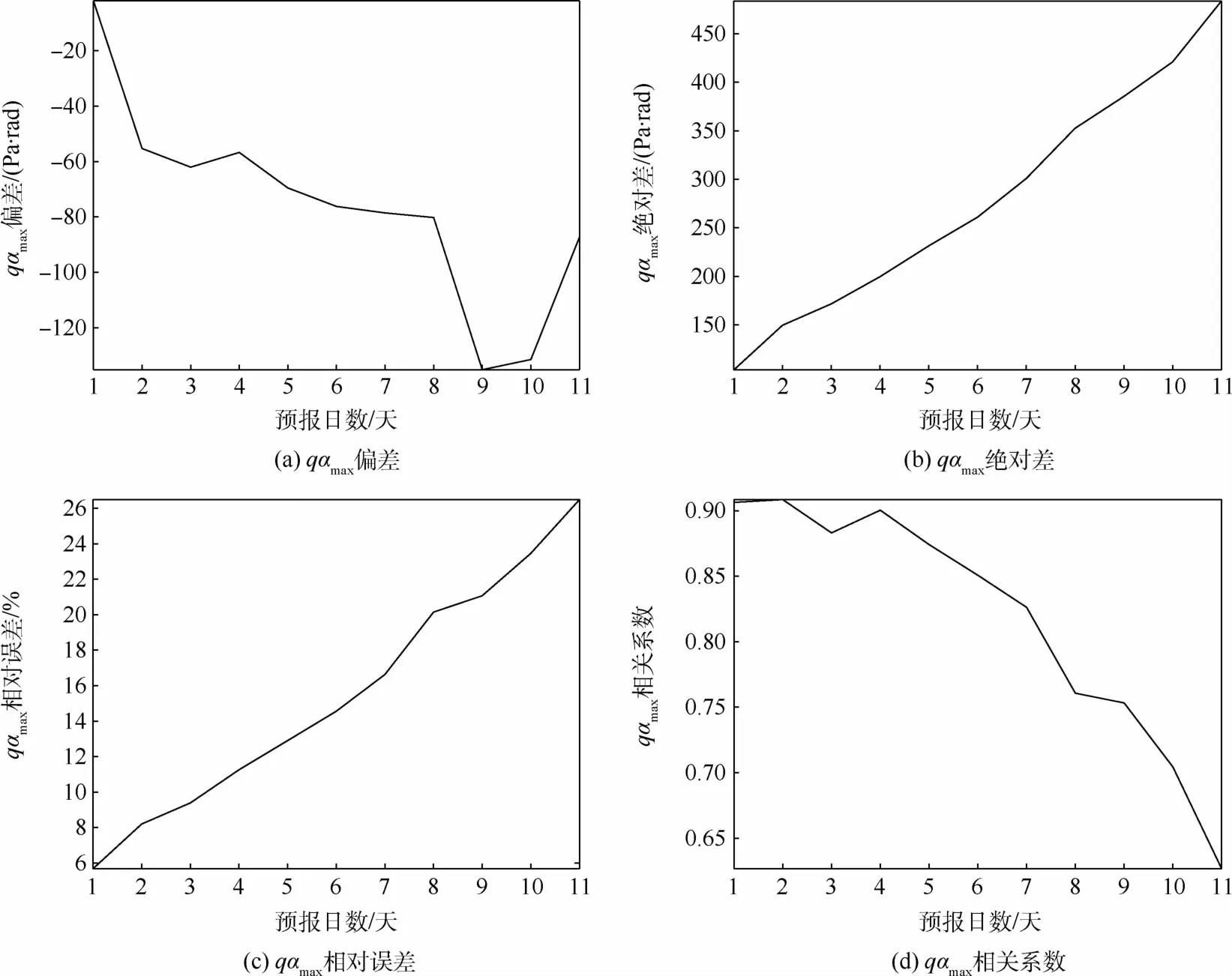

在2017年8月1日—2019年7月31日,基于预报风、实况风计算得到某型运载火箭的最大气动载荷分别记为,则在预报日数11天内,之间的偏差(以为基准)、绝对差、相对误差、相关系数变化特征如图3所示。qαmax偏差均为负值,且随预报日数延长呈现增大、减小趋势特征(见图3(a)),其偏差值范围为-135.16(第9天)~-1.96 Pa·rad(第1天),平均值为-75.85 Pa·rad;qαmax绝对差随预报日数延长呈现线性增大趋势特征(见图3(b)),其值范围为103.48(第1天)~483.73 Pa·rad(第11天),平均值为278.22 Pa·rad;类似qαmax绝对差变化特征,qαmax相对误差随预报日数延长同样表现为线性增大趋势特征(见图3(c)),其值范围为5.68%(第1天)~26.49%(第11天),平均值为15.43%;qαmax相关系数随预报日数延长呈现减小趋势(见图3(d)),其值范围为0.63(第11天)~0.91(第2天),平均值为0.82。因此,qαmax预报值精度随预报日数延长而降低。

图3 与之间的差异随预报日数变化特征Fig.3 Difference betweenandvaries with the number of forecast days

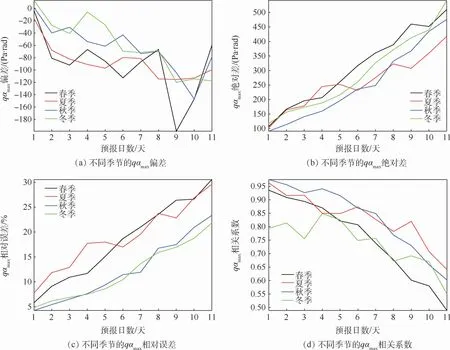

类似预报风,最大气动载荷预报值的偏差、绝对差、相对误差、相关系数随预报日数变化同样与季节有关(见图4)。从图4(a)可看出,春季和夏季的qαmax偏差较大、秋季和冬季的qαmax偏差较小,春、夏、秋、冬季的qαmax偏差值范围分别为-199.17(第9天)~-3.37 Pa·rad(第1天)、-115.31(第9天)~-16.60 Pa·rad(第1天)、-146.78(第10天)~1.56 Pa·rad(第1天)、-119.96(第9天)~13.08 Pa·rad(第1天),对应的平均值分别为-90.99 Pa·rad、-87.11 Pa·rad、-63.66 Pa·rad、-59.03 Pa·rad,由小到大依次分别为冬季、秋季、夏季、春季;不同季节的qαmax绝对差随预报日数延长均表现线性增大趋势(见图4(b)),春、夏、秋、冬季的qαmax绝对差值范围分别为106.86(第1天)~510.28 Pa·rad(第11天)、102.07(第1天)~417.75 Pa·rad(第11天)、90.92(第1天)~475.99 Pa·rad(第11天)、117.59(第1天)~541.92 Pa·rad(第11天),平均值分别为311.31 Pa·rad、259.65 Pa·rad、254.18 Pa·rad、291.32 Pa·rad,由小到大依次分别为秋季、夏季、冬季、春季;类似绝对差,qαmax相对误差随预报日数延长均表现为线性增大趋势(见图4(c)),其中,春季、夏季的qαmax相对误差在各个预报日数均大于相应的秋季和冬季,春、夏、秋、冬季的qαmax相对误差范围分别为5.82%(第1天)~30.52%(第11天)、7.74%(第1天)~29.57%(第11天)、4.26%(第1天)~23.32%(第11天)、4.84%(第1天)~21.82%(第11天),对应的平均值分别为18.13%、18.89%、12.28%、11.96%,由小到大依次分别为冬季、秋季、春季、夏季;不同季节的qαmax相关系数随预报日数延长的演变特征如图4(d)所示,可看出,除冬季表现为增大、减小变化趋势外,其他季节均为减小趋势,其中,春、夏、秋、冬季节的qαmax相关系数范围分别为0.49(第11天)~0.94(第1天)、0.64(第11天)~0.96(第1天)、0.60(第11天)~0.97(第1天)、0.55(第11天)~0.85(第4天),对应的平均值分别为0.76、0.83、0.84、0.74,由小到大依次冬季、春季、夏季、秋季。通过对图4进行综合判断,不同季节的最大气动载荷预报值精度均随预报日数延长而降低,其中,秋季的最大气动载荷预报值精度最高、夏季和冬季次之,春季最低。

图4 不同季节与之间的差异随预报日数变化特征Fig.4 Difference betweenandin different seasons varies with the number of forecast days

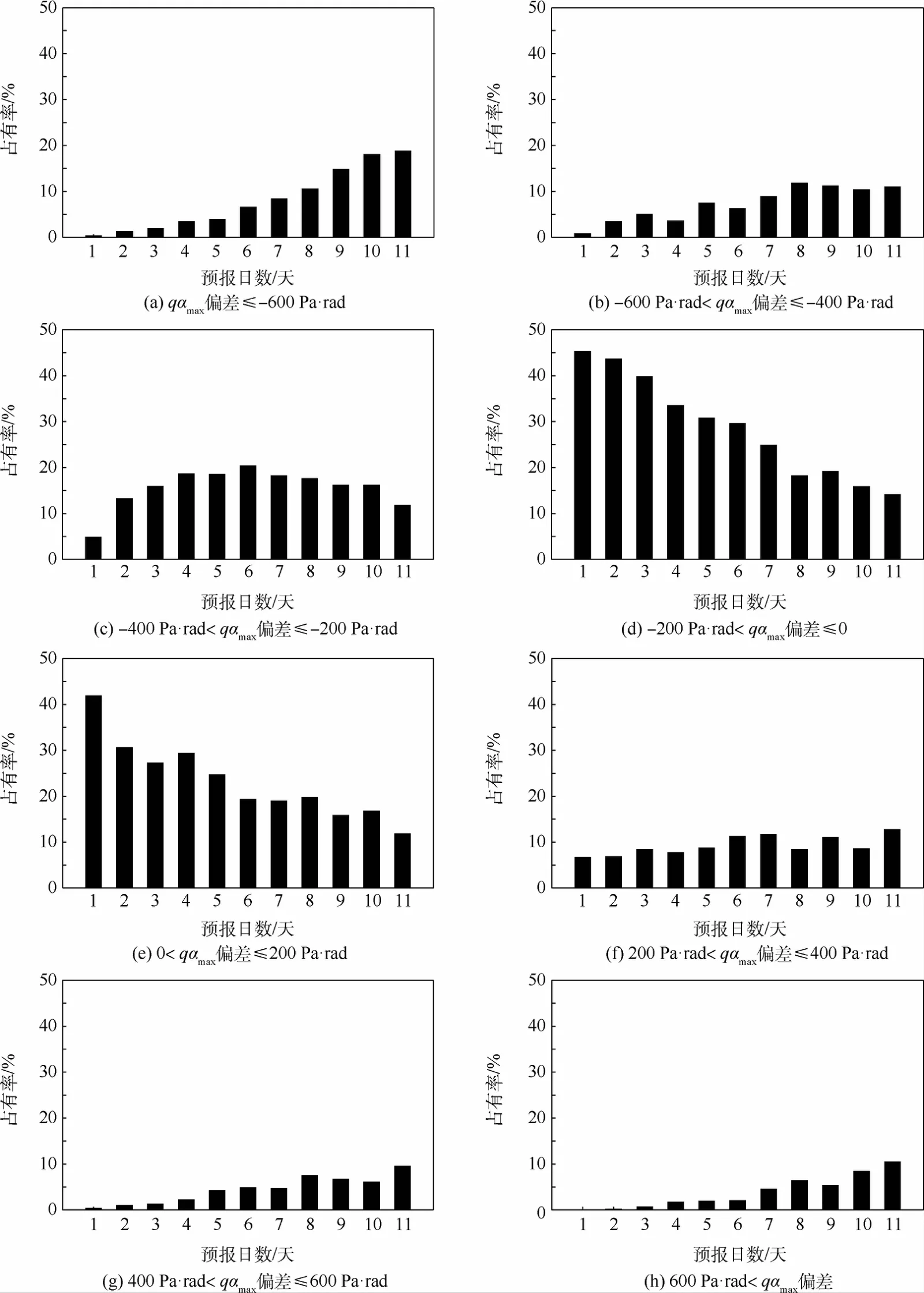

在预报日数11天内,qαmax偏差在不同区间内占有率随预报日数变化特征如图5所示。从该图可看出,qαmax偏差在不同预报日数均存在正值、负值,在相同区间范围,不同预报日数之间的占有率大小存在差异,且不同区间范围在相同预报日数之间的占有率同样存在明显差异,在(-∞,-600]Pa·rad区间,占有率随预报日数延长呈现明显增大趋势(见图5(a)),值范围为0.31%(第1天)~18.76%(第11天),即第11天为第1天的60.52倍;类似(-∞,-600]Pa·rad区间,占有率在(-600,-400]Pa·rad区间内随预报日数延长呈现增大趋势,但占有率最大值不超过12%(见图5(b)),其值范围为0.78%(第1天)~11.80%(第8天),即第8天为第1天的15.13倍;与图5(a)、(b)不同,占有率在(-400,-200]Pa·rad区间内随预报日数延长表现为增大、减小趋势(见图5(c)),且占有率最大值超过20%,其值范围为4.82%(第1天)~20.37%(第6天),即第6天为第1天的4.23倍;与图5(a)~(c)明显不同,在(-200,0]Pa·rad区间,占有率随预报日数延长呈现明显减小趋势(见图5(d)),且占有率最大值超过45%,值范围为14.11%(第11天)~45.26%(第1天),第1天为第11天的3.21倍;类似(-200,0]Pa·rad区间,占有率在(0,200]Pa·rad区间随预报日数延长同样呈现减小趋势,且占有率最大值超过40%(见图5(e)),其值范围为11.78%(第11天)~41.84%(第1天),第1天为第11天的3.55倍;在(200,400]Pa·rad区间,占有率随预报日数延长的变化较小,且占有率最大值不超过12%(见图5(f)),其值范围为6.69%(第1天)~12.71%(第11天),第11天为第1天的1.90倍;占有率在(400,600]Pa·rad区间内随预报日数延长而增大,但占有率最大值不超过10%(见图5(g)),其值范围为0.31%(第1天)~9.46%(第11天),第11天占有率为第1天的30.52倍;类似(400,600]Pa·rad区间,占有率在(600,+∞)Pa·rad区间内同样随预报日数延长呈现增大趋势,但最大值不超过11%(见图5(h)),且第1天的占有率为0,其值范围为0(第1天)~10.39%(第11天)。在预报日数第1~11天内,qαmax偏差值为负值的占有率分别为51.17%、61.49%、62.52%、59.07%、60.56%、62.68%、60.25%、58.07%、61.18%、60.31%、55.66%,即各个预报日数的qαmax偏差值均以负值为主。

图5 qαmax偏差在不同区间范围内的占有率随预报日数变化特征Fig.5 Variation characteristics of occupancy rate of qαmax deviation in different intervals with the number of forecast days

4 结论

利用预报风得到的最大气动载荷预报值精度特征,未见相关研究,因此,若以最大气动载荷预报值是否超过阈值作为判断火箭能否发射的依据,会存在一定的决策风险;以2017年8月1日—2019年7月31日某地区实况风为基准,研究预报风产生的风偏差对最大气动载荷预报值精度特征影响,得到主要结论如下:

1)预报风精度随预报日数延长呈现降低趋势特征,且不同季节的预报风精度存在一定差异。

2)最大气动载荷预报值精度随预报日数延长而降低;其绝对差由第1天的103.48 Pa·rad增大到第11天的483.73 Pa·rad、相对误差由第1天的5.68%增长到第11天的26.49%。

3)不同季节的最大气动载荷预报值精度均随预报日数延长而降低,最大气动载荷预报值精度在秋季最高、在夏季和冬季次之,在春季最低;这可能与预报风精度在秋季较高,春季较低有关。

4)qαmax偏差在不同预报日数均存在正值、负值,但以负值为主,这可能与预报风偏差以负值为主有关;在预报日数第1~11天内,qαmax的负偏差占有率范围为51.17%(第1天)~62.68%(第6天)。

通过研究,有利于认清在相同垂直分辨率情况下,预报风产生的风偏差对最大气动载荷预报值精度影响及其随预报日数延长的变化特征,以及最大气动载荷偏差在不同预报日数、不同区间范围内分布特征,从而开展合理的订正,提前为运载火箭飞行提供更加准确的最大气动载荷预报订正值,有利于提高运载火箭飞行的保障能力。后期通过提高预报风的预报精度,减少风偏差,进一步提高最大气动载荷预报精度,是提高运载火箭飞行保障能力的更好方法。