和纸制造与修复相关生物学研究进展

张静语,黄艳燕,杨光辉

(复旦大学 图书馆 中华古籍保护研究院,上海 200433)

1 绪 论

据报道,拥有美国最大藏书量的美国国会图书馆所使用的三分之一的纸张已经损坏严重无法修复,法、英等国的图书馆也是如此[1-2],这些书大多出版于19世纪中叶,正是木浆机械纸最为流行的时期[3].与此形成对比的是日本最古老的纸张—产生于天宝2年(702年)的户籍用纸,依然保存完好[1],和纸(Washi)的优良特性可见一斑.

1.1 和纸的优良特性

植物纤维的主要化学成分是纤维素、半纤维素和木质素,其中木质素是纸浆生产过程中需要去除的成分,它的亲水性很低,如果残留在纸中,就易导致纸张劣化.因此,木质素的残余量是衡量纸张寿命的标准之一,除此之外,聚合度(分子长度)越高,纤维的结晶度(结晶面积百分比)越高,纸的使用寿命越长[4].出现在19世纪的木浆主要来自于机械研磨,这样会使木质素完全残留在纸中,导致纸张的急速变质.虽然后来开始用化学方法将木质素降解,但化学物质对纸张的损害是无法避免的.而且为了适应油墨印刷,木浆纸表面开始用硫酸铝或者明矾等处理,这更加剧了纸张的酸化,一碰就碎[1,5-6].与此形成对比的是,日本手抄和纸所使用的主要原料取自楮树、三桠、雁皮等植物,其特点是纤维长,木质素含量低,可以在温和的条件下,对原料进行加工,使纤维不被破坏,从而生产出保存年限相对较久的纸张.同时,因为纤维素聚合度高,不易被氧化,其结晶程度也较高[1,5].因此,和纸以极高的质量得到了全世界的广泛关注.2014年,和纸(包括和纸抄纸技术)被联合国教科文组织正式登记为世界非物质文化遗产[1,6].

1.2 和纸的定义与分类

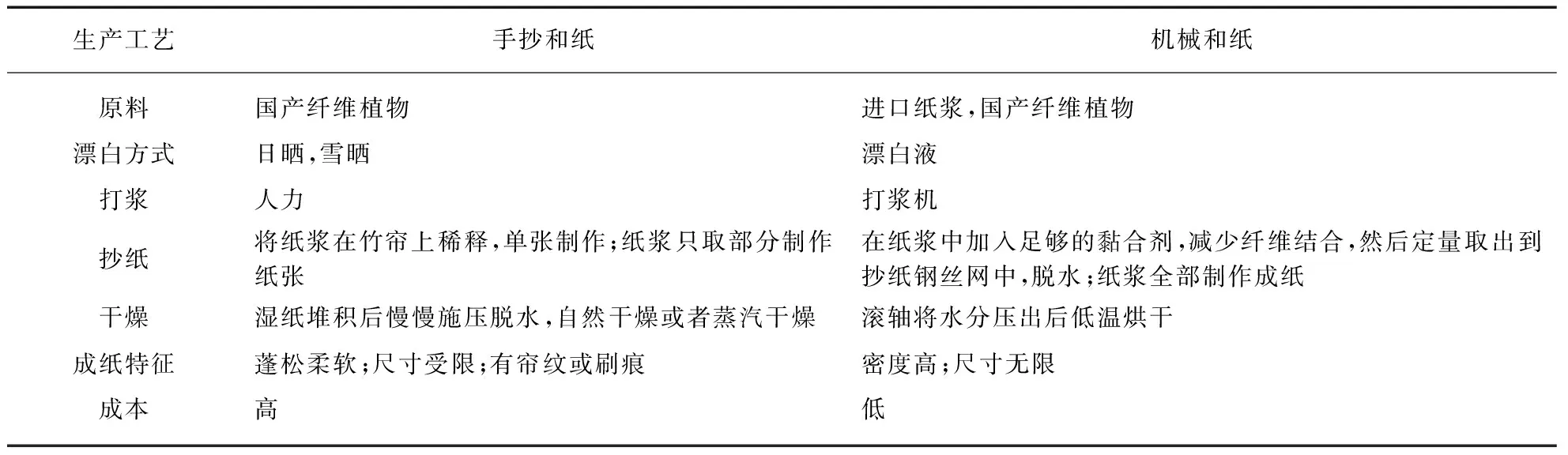

所谓和纸,是在明治中期为了与洋纸区别开来,由日本政府专门定义的.发展至今,和纸已衍生出两个派系,即手抄和纸和机械和纸.手抄和纸仍然采用传统的材料和技法,机械和纸则一部分使用了机械化生产的流水线和化学合成的材料.手抄和纸与机械和纸的原料几乎相同,但由于机械和纸往往成本受限,在传统的国产纤维植物中也混入了进口纸浆[7].除此之外,还有其他差异,详见表1.传统的手抄和纸也分为原抄纸和加工纸.原抄纸即为不经过加工的和纸,包括楮纸、三桠纸、雁皮纸、混合纸、书法用纸和其他纸.加工纸根据加工流程一般分为干燥前加工纸和干燥后加工纸.干燥前加工纸的主要有染色纸、滤过纸和纹样纸,染色纸,即通过把原抄纸浸泡在染液中或者用刷具上色制成不同颜色的纸张;滤过纸,即通过调整纸帘制造出随机变化的帘纹样式;纹样纸,即通过技术和工具制作出不同图案的纸张.干燥后加工纸主要有手揉纸、防水加工纸、纸捻、建筑用纸和模样纸,手揉纸,即通过揉搓使纸张触感更加柔软的加工纸;涩纸、油纸、柿纸属于防水加工纸,常用于生活用品的制作;纸捻,即把纸张切成细条拧成一串,可作绳结使用;建筑用纸主要用于制作障子、屏风、灯罩和瓦片;模样纸种类繁多,大致可根据上色技法再细分为印刷上色模样纸和浸染上色模样纸[8-10].

表1 手抄和纸与机械和纸的比较[7]Tab.1 Comparison of handmade Washi and mechanical Washi

1.3 和纸发展历史

1.3.1 发端

古坟时代(250年—592年)造纸文化经由朝鲜半岛由中国传入了日本,到了古坟时代末期,随着佛教的兴起,纸张开始逐渐普及.7世纪的飞鸟时代(592年—710年),日本本土的纸张生产正式开始[2-3].

1.3.2 兴盛

奈良时代(710年—794年),国内纸张生产量稳步上升,带来了文化的繁荣.随着造纸技术的进步,自平安时代(794年—1192年)起,日本开始使用本国自创的造纸法和造纸植物纤维,完成了从“唐纸”到“和纸”的转变,纸张的用途也不仅仅局限于书画,开始逐渐进入日常生活.到了镰仓时代(1185年—1333年),和纸产业已然相当普及,并在特定的区域形成规模.日本近代(公元17世纪)以前,和纸产业发展最繁荣的是江户时代(1603年—1868年),该时期的纸张不仅仅供给上流社会,也走进了普通百姓的家中.各地区都实行了对和纸产业的保护鼓励政策,纳入了统一的政府管理,同时也导致了纸商对生产者的压迫.19世纪60年代的明治维新以后,由于民众可以自由地选择职业,政府也撤销了对和纸产业的诸多限制,各产地的和纸从业者明显增加,逐渐扩张出了新的产地的同时竞争也日渐激烈[2-3].

1.3.3 衰落

从明治时代(1868年—1912年)开始,价格便宜且方便量产的由纸浆作为原料的洋纸开始由欧美流入日本.在江户时代幕府末期(1853年—1869年),洋纸通过日本唯一的长崎贸易港开始流入日本,最初并没有得到社会的关注和认可.明治维新后,社会从动荡中渐渐平复,对于用于出版物的新闻纸的需求激增,由纸浆作为原料的洋纸因其价格便宜(大约是和纸价格的1/4)且方便机械化量产而走进人们的视线.明治7年(1874年),开始使用洋纸机械化量产新闻纸,动摇了传统手抄和纸的统治地位;明治23年(1890年),静冈县木材纸浆的制造成功,宣告了机械化制纸产业在日本的萌芽;明治36年(1903),日本教育部将小学课本用纸全部由和纸替换为洋纸,和纸的衰落已成定局[3,10].大正元年(1912年),洋纸在日本的生产额超越了和纸.在第二次世界大战期间,由于物资不足,传统手抄和纸曾一度短暂的兴盛,但无论如何衰落已成定局.昭和43年(1968年),和纸被日本文化厅指定为无形文化财产,和纸从主流舞台消失.据统计,明治34年(1901年)全国的和纸制造从业者68 562户,现在已经不到600户[5,11-12].

1.3.4 挣扎

受到洋纸的挤压,传统和纸为了夺回一席之地,派生出了机械和纸.明治12年(1879年)政府的印刷局引入了第一台圆网型和纸抄纸机.民间的使用开始于明治39年(1906年),到了大正12年(1923年)机械和纸的生产量占到了和纸总产额的55%.但无论如何,和纸始终无法超越洋纸,逐渐被挤进了历史的角落[4,6,10].

2 和纸相关的生物学研究

从奈良时代开始,日本展开了对和纸原料的筛选,将在日本山地上广泛生长的楮、三桠和雁皮作为和纸原料植物使用,至今,这三种植物仍然是制造和纸的主流原料[4,13].除此之外,上世纪五六十年代开始,日本开始了对纸药和纸糊的研究.

2.1 和纸原料植物

2.1.1 楮

楮树的韧皮纤维细长且坚韧,是目前日本应用最广泛的和纸原料.在日本最主流的楮树品种是高知县产的土佐楮,此外还有那须楮、八女楮和石州楮,主要用于制作工艺品、纸门、书画纸等[13].和纸的高质量与原料植物纤维的长度和长宽比有关.根据和纸联合会的调查,楮的纤维长度最长,平均是7.3 mm,远远长于机械制浆使用的针叶树与阔叶树,同时,对比纤维长宽比数据,传统原料植物的比率较高,尤其是楮树,达到了510倍,整体纤维呈现极为细长的特征[14].

表2 和纸原料植物纤维测量数据[14]Tab.2 Measurement data for plant fiber of Washi

楮(BroussonetiakazinokiSieb)是桑科构属的落叶灌木,最高可达3 m,喜光,适合种植在向阳的山腰上,此外强风会导致枝条相互摩擦,韧皮部容易受损,最好栽培在避风处[9,13].楮树的传统繁殖方法是根播法,11月将靠近地表的根系挖起,切成15 cm左右的根段收集起来越冬,次年4月间隔种植,在萌芽期(3月)、梅雨季(6月)和立秋左右(8月)进行中耕和除草.收获期可以从落叶后到第二年发芽前(12月—1月),每年都可以收获.最佳收获期是从栽培后第3年开始,每株的平均寿命大约是20年到30年,也有超过100年的古株[13,15].

由于日本政府大规模减少了纸张的生产,只有极少数的农民进行楮树的栽培,所以没有对于楮树进行系统的育种研究,只是通过分析气候和土壤条件选择合适的栽培品系和栽培方法[16].其中,最常用的根播法繁殖能力强,但育苗速度慢,难以满足需求,因此为了优化楮树的栽培方法,提高繁殖效率,也会采用楮树的扦插,组培快繁技术等.冈等研究了从楮树愈伤组织中诱导不定芽的方法[17],兵头等研究了对楮树插穗用电击法提高产量[18].同时,对楮树的染色体的研究发现上野县产的上田楮的染色体数目(n)为13,比大部分桑科植物少一条[19],综合其他研究表明楮树的染色体根据亚种的不同有多种情况,2n=26的二倍体或者3n=39的三倍体[20-22].在桑树砧木的楮树嫁接中,有极高的概率获得多胚种子,有时还有出现白色的变异桑葚[23].在基因研究方面,榎本等对楮树进行了农杆菌介导的转基因实验,为楮树的分子育种奠定了基础[24].

2.1.2 三桠

三桠的韧皮纤维柔韧、轻薄、有光泽,具有优良的印刷性,作为日本银行发型的纸币原料,其质量为世界之最.三桠主要生长在高知县、静冈县、冈山县、德岛县、岛根县和爱媛县[13],并在多地成功实现了人工栽培.三桠是日本三大和纸原料植物中最晚被发现的,一开始由于纸张颜色发黄,质量不佳并没有大规模使用,后来通过碱处理等诸多方法,其质量一跃而上.与此同时,楮的产量连年下降,野生雁皮由于滥伐濒临灭绝.在此背景下,三桠迅速崛起,在全国开展种植,占据了纸币,档案用纸等重要市场[25].

三桠即结香(Edgeworthiachrysantha,异名EdgeworthiapapyriferaSieb),是瑞香科结香属的落叶灌木,最高可达2 m.日本的三桠栽培种主要分为赤木和青木两种,赤木种的茎皮颜色为黄褐色,枝干短粗且三叉枝条较多,韧皮部比较厚,但其中造纸性能优越的的白皮层较薄.而青木种的茎皮颜色主要为绿色,韧皮部薄,但白皮层占比重大,优质纤维得率高,因此青木种的造纸性能更为优越,纸张纤薄有光泽.但在实际制造过程中,一般不对赤木种与青木种加以区分,而是混合使用[25].

三桠主要栽培于日本关东以西的温暖地区和四国的山地地区,由于是半喜阴植物,一般种植非阳光直射的北面缓和山坡,同时要求微风,排水性好,降雨多,最好在春夏季的生长期能有浓雾覆盖[13].传统栽培方法是播种法,种子的获取在6月到7月,正好赶在种子自然脱落之前,一般选取生长期5年至6年的繁茂株.获得的种子与砂子混合埋在地里,第二年春天(4月下旬到5月上旬)取出,水洗后去除漂浮起来的种子,然后立即播种.因为幼苗不喜阳光直射,要用防寒纱进行遮盖,期间除草、翻耕、施肥一到两次.第二年春天移栽到田间的前一个月左右,挖出小苗,捆好后暂时栽在阴凉处,然后适时栽种.移栽一般在4月份左右,每10公亩移栽8 000~12 000株左右.收获期为11月下旬至次年4月,从第3年开始每3年可采收一次,一般来说每棵树一共能收获3茬,但也有超过三茬的情况[13,26].

对三桠栽培方法的研究开始于上世纪50年代,首先就是混植技术,因为三桠属于半喜阴植物,最好能与其他植物进行混植,起到一个适当的遮蔽作用,起到增产的效果,桦树类是最适宜与三桠一同种植的树种[26-27].其次,为了探究大规模种植模式,研究者对高知县产的三桠的根预先进行了地下埋藏,结果发现成活率大大提升[28-30].第三,配合水肥条件,尽量提高白皮的得率.在生长旺盛期,搭配充足的氮肥以及充分的土壤水分,同时通过密植达成遮光条件[26,28-29].三桠人工多倍体的研究开始于上世纪60年代左右,中平等研究了人工栽培的三桠六倍体,发现此六倍体品种拥有优良的造纸特性[31].此外还研究出了三倍体,五倍体,七倍体等人工多倍体品种,都有一定程度的增收,但因为种种原因都没有进行大规模的推行[31-33].

2.1.3 雁皮

雁皮即荛花(Wikstroemiasikokiana),是瑞香科荛花属落叶灌木,成年株可达2 m.韧皮纤维细、短、有光泽,是极好的和纸制造原料,雁皮纸在日本属于最高级的纸张.但它生长缓慢,难以栽培,所以主要靠采集利用生长在荒瘠山区的野生荛花.目前针对野生荛花分类和地理分布的研究很多[13,34-36].随着野生荛花减产,价格也急剧高涨,过去曾大量用于制造复写纸,但自从复印机普及后,它的使用量也逐年减少[13].

针对雁皮的研究主要围绕着纤维的高效利用.首先是选用合理的蒸煮剂,锦织等使用了草酸铵、碳酸氢钠、碳酸钠、氢氧化钠4种新型蒸煮剂进行蒸煮,并检验了4种雁皮纸浆的脱木质素和打浆性能,结果发现草酸铵虽然去脱木质素能力最弱但打浆性能最好,氢氧化钠的脱木质素能力最好[37].其次是对蒸煮条件进行严格的控制,通过成分分析,雁皮跟楮树相比油脂含量更高,且含有大量戊聚糖,也就是半纤维素的合成原料.经过实验证明,蒸煮条件不能有效去除雁皮中的半纤维素,需要强碱物质处理的同时延长打浆时间[38],而这些处理会减少雁皮纸的寿命.除此之外,还有使用细菌生物酶对雁皮进行处理的相关研究[39].

2.1.4 其他和纸原料植物研究

除上述3种主流原料植物之外,根据纸张的用途,稻草、桑、竹、棉花、红麻、芭蕉、灯心草、秋葵、香蕉、菠萝、小麦、大麦、甘蔗、玉米、椰棕、紫藤、桂树、葛藤、芦苇甚至木浆等也可作为和纸制造原料[13].上世纪60年代,红麻作为一种新型纤维植物进入了研究者的视野.红麻对氮、磷的吸收效率高,生长速度快,纤维获取比例大,木质部和韧皮部都可以作为优良的纤维原料[40].在栽培方面,红麻具有优良的抗病性,花和叶均为酸性,在一定程度上有抗虫性,所以红麻的管理成本相对较低[41].在全球变暖的当下,木材资源急剧减少,红麻作为一种替代的纤维原料极具潜力.其实,任何有纤维的植物都可以做成纸,但问题是是否容易加工,是否可以稳定供应.近年来,由于日本国内主流原料的供给不足,泰国楮树、菲律宾雁皮、马尼拉麻等进口原料的使用也在逐渐增多[14,41].

2.2 纸药研究

在和纸的抄造过程中,为了减少打浆环节对原料本身的长纤维的破坏,采用添加纸药这类黏性物质来提高长纤维在水中的分散性,使其不发生沉淀,又减缓了纸浆的渗漏速度,使纤维有更多的时间充分且均匀地交织在一起.通过使用纸药,不仅可以做出又薄又坚韧的纸张,而且即使湿纸重合放置也能一张张剥脱,不发生黏连[42-43].

日本常用的天然纸药提取自黄蜀葵(Abelmoschusmanihot)和圆锥绣球(Hydrangeapaniculata).其中,研究最为广泛的是黄蜀葵,上世纪60年代左右,锦织等开始对黄蜀葵分泌的黏性物质Tororoaoi Mucin(TM)进行研究,它是一种链状聚糖醛酸,D-半乳糖醛酸与L-鼠李糖的比例约为2∶1,具有高分子电解质的特性[44-45].当纤维表面覆盖有黏性分子时,被吸附的多糖就会呈分支状延伸到水体中,与未被吸附的黏性分子交织在一起,形成网状结构.纤维间会产生排斥作用,抑制凝集,有效分散纸浆,降低抄造过程中的滤过性[46].除此之外,还有很多针对纤维层的渗透性以及纤维表面的吸附性的研究,在抄造过程中加入纸药后,纤维表面会形成TM吸附固定层,大大减缓纤维层的流动性,有利于纸张成型[44].总的来说,黄蜀葵黏性物质TM的抄纸功效与接触面的界面活性,尤其是纤维表面的吸附状态的变化有很大关系.抄造条件的变化也是决定纸药效果的要素,会影响TM黏性分子的立体构型,纤维素与TM复合体的蛋白质四级结构、纤维的分散性和纤维表面的透水性等[45-47].

黄蜀葵作为纸药也有很多局限性,第一,黄蜀葵不易得.黄蜀葵的收获期很短,只有每年10月,为了防止劣化,一般在稀释后的甲酚溶液中浸泡保存,需要时再取出[48].第二,黄蜀葵容易劣化,丧失黏性[49].有研究表明,黄蜀葵的黏性物质TM跟其他高分子电解质相比,黏性容易随着贮藏时间逐渐变低,尤其在高温条件下,分子结构发生不可逆变化,黏度下降明显[45,49],这也是为什么夏季抄纸难度上升的原因.同时,黄蜀葵根部含有大量的钙和镁,也会导致黄蜀葵纸药在保存期间容易发生劣化与变质,丧失黏性[50].但是,迄今为止的和纸生产中,还没能找到黄蜀葵的天然或人工合成的替代品.为了弥补黄蜀葵作为纸药的诸多缺陷,在和纸制造过程中,会加入其他天然植物纸药和化学合成物质作为辅助黏合剂[51].

值得一提的是,在黄蜀葵等纸药还未被发现之前,人们一般会混合使用楮树和雁皮进行和纸制造[52-53].在这个过程中,雁皮可以作为黏合剂使用,原因是敲打后的雁皮会渗出很多黏液,经分析发现主要成分是半纤维素,与黄蜀葵分泌的黏性物质的分子构造相似,这或许就是雁皮纤维即使不加入纸药也能充分分散黏合,造出平滑纤薄的纸张的原因[51].

2.3 纸糊研究

日本古籍的修复遵守国际通用的四原则,即保持原貌、保证安全、修复可逆、保存记录.目前使用的技术和使用的材料都是严格遵循四原则进行选择的,尤其是对于直接接触古籍的浆糊进行了严密的筛选[54].

浆糊是文物修复中使用的一种独特的黏合剂,在修复中不可或缺.文物修复对于浆糊的黏性有着严格的要求,最重要的原则是可逆性,要求在下次修复时能够完整的揭下,不能伤害古纸的部分[54].传统的纸张修复中使用小麦浆糊、小麦淀粉糊、古糊、海藻胶等浆糊,可以根据用途在不同的环节选择不同的浆糊或是调节浆糊的厚薄来控制纸面的软硬.

其中,古糊最为柔软,可以用于卷轴类书画的修复,对古糊的研究也是所有浆糊中最广泛的[55].每个地区都有自创古糊配方和制作方法,通用的方法是大寒时节把煮沸过的小麦淀粉糊放入缸中,在地下(70~80 cm深)发酵10年左右,每隔一年左右换水,最终得到白色,茶色或者黄色的古糊,同时在密度、黏性和酸度上也有差异[54-57].古糊的优良特征是,柔软,黏合力弱,不会给原本的古纸施加不必要的张力;润湿后易剥离,实现可逆修复;而且具有抗霉性,使用寿命大大延长.但古糊在储藏过程中会表面发霉形成菌盖,使用时需要去掉菌盖,并过滤脱水才能使用,操作难度大大增加.而且由于成分不明,可能形成的酸性物质会对纸张造成二次伤害,以及有时候发酵后颜色过深等因素都导致它不适合用作修复[56-57].

因此对古糊的研究还需要结合科学检测.古糊的熟成过程中主要发生了以下变化: 分子量下降(黏性下降)和酸性增强(pH值下降)[56,58].首先,研究者们针对古糊的微生物进行了大量研究,其中,古糊的抗霉性主要来自于熟成过程中被霉菌气味吸引而来的蜱螨分泌的抗霉物质—柠檬醛,在这个过程中霉菌菌丝也被蜱螨吞食[48].藤波等对古糊中的微生物进行了分离,发现主要以枝孢菌和青霉菌为主,并讨论了微生物在古糊发酵过程中的作用,首先是微生物生成的α-淀粉酶分解淀粉糊,使其逐渐低分子化,导致了古糊的黏度低下,同时微生物的繁殖速度加快,消耗了大量古湖中的碳源[59].其次微生物的代谢产物有机酸等造成pH值下降,有机酸生成,嗜酸微生物大量繁殖,逐渐形成菌盖,造成厌氧条件,提高了乳酸菌等的发酵的效率[58,60].山田等[57]、见城等[61]都对古糊进行了分子水平的研究,对古糊进行了电子显微镜水平观察,测定了结晶性,进行了差示扫描量热法分析等,结果表明古糊的淀粉粒结构完全崩溃,是非常极端的老化淀粉.早川等也对古糊发酵过程中的理化特性做了分析,包括分子量、pH、结晶构造以及微生物的变化.通过对古糊发酵第一年的实时检测发现,随着霉菌生长旺盛,小分子成分开始生成,直链大分子的消耗最为明显[58].据调查,淀粉的老化是古糊易剥脱的原因,长时间保存后的糊化淀粉中结晶部分逐渐增加,干燥后分子不容易结合,黏性降低,加水后易剥离[58,62].在X射线衍射仪下,刚糊化的淀粉结晶性消失,但经过长时间保存的古糊的结晶性已经基本恢复[62].藤波等提出了标准化的古糊制造流程,并进一步研究了微生物与酶,尤其是水层上部的菌膜与发酵进程的关系[60].未来的重点在于发酵方法,菌群,分子量与强度的关系的研究,以找到短时间即可完成熟成的替代方法和原材料.

糊与纸张的融合度也影响修复效果,例如东南亚产的楮纤维制作的和纸虽然价格便宜,但纤维中脂肪含量高,与糊的融合度不好,影响衬裱的效果,所以日本文化厅指定使用日本国产的楮纤维制作的和纸进行古籍的修复[60].

3 和纸的研究现状分析与评价

据调查,目前日本学者对和纸的研究主要分以下3个方面:

1) 民俗学和人文地理学.探究和纸原料和生产状况的历史变化、经营者的移动、地域分布的变化等.从历史及地理角度解读和纸的发展趋势,寻找发展规律[11-12,63-68].

2) 经济学.分析具体的原料生产流通状况,把握和纸的产业结构,研究与和纸相关的经济学,是最贴近和纸生产一线、实时把握动态、判断现阶段和纸发展状况的研究领域[37],可以给经营者的经营路线及方针起很好的指导作用[69-72].

3) 生物学.研究和纸原料植物,包括传统和纸植物的种植条件改良、栽培方式优化、引进新的和纸植物物种、微生物防治与利用等,除此之外,还有关于和纸生产中用到的纸药、纸糊等天然植物化学成分研究.

日本和纸生物学研究的起步较早,开始于上世纪的50年代,研究基础好、水平高,形成了以几位重要研究者为中心的良性发展趋势.但随着和纸的衰落,以及国家研究重点的转移,科技成果转化变慢,推广不力,研究人员减少,各类研究论文的数量都呈下降趋势.而且日本国土面积和资源都极其有限,对于和纸原料植物的研究非常不利,即使有创新成果也难以推广到种植水平.主流大学和科研机构转向其他经济作物的研究,民间机构的研究往往具有地域性特征,服务于本地制造业,难以形成规模[10,13,25-26].

除了上述问题之外,目前和纸在传统和纸制造技艺的传承方面也陷入了困境,由于有经验的抄纸技师年龄逐渐偏大,年轻人离开乡村向城市聚集,原本具有强烈家族产业特性的日本手抄和纸产业面临后继无人的境地[6,11-12].对此,当前日本和纸选择的复兴道路主要有:

1) 走高端艺术品之路,与艺术家及艺术院校合作,最大限度地增加和纸的美学价值,并结合陶艺、刺绣等传统工艺,进一步提升和纸作为艺术品的附加值[70].

2) 结合地域文化,把人文情怀融于和纸制造,加强文创产品的开发制造,同时加强旅游业的开发,结合人文与地理,形成一条以和纸为中心的人文观光产业链[6,65-66].

3) 加强专业用途纸的生产开发.目前和纸已广泛应用于古籍修复、家具和工艺品制造等产业,占有巨大的市场份额,计划在现有基础上进一步扩大生产,增加影响力[6,37].

4) 将研究重点聚焦和纸纤维原料的挖掘,展开对新型纤维材料的研究,创新纸的概念,拓展纸的用途[73].

一直以来,和纸都以极高的品质享誉全世界,我国作为手工纸发源地,目前亦在多方努力下正在迅速崛起,为此,我们可以通过研究、借鉴日本等国的成功经验,结合本国实际,走出一条具有中国特色的手工纸复兴之路.