排名列表项目展示方式对于项目评价的极化效应*

段 珅 孟 陆

排名列表项目展示方式对于项目评价的极化效应

段 珅 孟 陆

(中国人民大学商学院, 北京 100872)

排名列表是帮助消费者快速识别品牌或产品优劣的手段。研究基于空间隐喻理论, 探究排名列表的不同展示方式(垂直vs水平)对消费者列表项目评价的极化影响及作用机制。通过5个实验发现: 消费者对于垂直排名列表相比水平排名列表中的项目具有更大的评价极化效应, 并且验证了项目感知差异在上述关系中的中介作用, 即垂直排名列表的评价极化效应是由个体较高的排名列表项目感知差异所驱动的。此外, 当属性可评估性较低时, 才会出现不同列表项目的评价极化效应; 相反, 当排名列表项目属性可评估性较高时, 该评价极化效应消失。

排名列表, 评价极化效应, 项目感知差异, 属性可评估性, 空间隐喻

1 问题提出

第三方实体(如U.S. News & World Report、Bon Appetit)发布品牌或产品排名通常会采用垂直排名列表形式, 因为这类排名不仅局限于少数品牌或单一产品的排序, 而是对相关领域大类多个目标项目进行排名(如《QS世界大学排名》与《财富》500强), 为了契合移动端屏幕设置限定以及个体线上浏览习惯(Ryan, 2018), 将排名列表以垂直方式呈现。但对产品商家而言, 呈现某一类别产品的排名并不需要包含该类别的全部项目, 且产品排名或同类品牌的排名更多采用TOP10的产品排名列表, 如京东游戏手机排名列表或手机性能排行榜, 这类排名列表通常以水平展现方式呈现给消费者。这表明对于包含适量项目的排名列表, 不管是商家还是第三方机构, 都可以在垂直或水平排名列表的展示方式中转换。然而, 消费者对于两种不同展示方式排名列表的项目评价过程及内在机制并未可知。鉴于此, 本研究以排名列表的不同展示方式(垂直vs水平)为研究对象, 探究其对于消费者项目评价差异影响的理论价值与实践意义。

1.1 排名效应(Ranking effect)

消费者对不同展示方式排名列表信息评价过程存在差异。Isaac和Schindler (2014)研究表明, 相比同层次排名提升(如从12提升到11或从10提升到9), 提升至新的整数层(如从11移动到10)会更受消费者欢迎, 该现象被称为“前十效应”。Leclerc等(2005)发现消费者在做产品决策时, 主要依赖于特定列表中有利的数字排名, 并没有考虑排名列表本身的地位。而Sevilla等(2018)探究了商家使用数字排名(例如, 50个产品中的“前10名”)与百分比排名(例如, 50种产品中的“前20%”)的差异。结果表明, 当排名列表中的项目较少时( < 100), 消费者对数字排名反应更积极。综上, 以往关于排名的研究聚焦排名中数字呈现形式差异引发的消费者评估差异, 对于包含同样数量不同展示形式的排名列表研究鲜有涉及。

1.2 数字空间位置效应(Number spatial position effect)

以往关于个体对不同空间位置数字信息的认知加工研究主要聚焦于空间位置与数字大小的估计联系。例如, 个体认为右边的数字大, 而左边数字小(Dehaene et al., 1999), 因为人们潜意识中使用数轴加工数字(Dehaene et al., 2003), 按照从左到右的升序计数从而影响数值估计(Cai et al., 2012)。此外, 垂直位置的数字也会影响个体对数字大小的感知。例如, Hartmann等人(2014)研究了自上而下的空间−数量关联, 研究表明顶部位置与大数字联系, 底部位置与小数字联系(Hartmann et al., 2014)。不同于以往研究仅关注空间位置与数字大小估计的联系, 本研究旨在探讨消费者在排名列表情景中不同位置(水平与垂直)对数字加工的影响机制, 以及数字元素与空间位置元素共同作用时如何影响消费者的评价过程。

1.3 极化效应(Polarization effect)

态度极化(Attitude polarization)指接触与态度一致的信息后, 先验态度变得更加极端(Abelson, 1995), 多数研究基于态度极化理论, 探究个体产生评价极化的原因。以往研究将消费者产生评价极化的原因主要归结为情绪和认知两个方面: 就情绪视角而言, 个体的唤醒情绪会影响评价极化。例如, Zhu等(2015)研究表明, 稀缺诱导的唤醒情绪导致对产品评价更加极化, 并影响消费者在后续决策中做出多样化选择。而认知视角主要关注注意力如何驱动个体产生极化评价。Rodas和Roedder (2019)研究表明, 注意力的集中使得对该产品的想法不断出现在脑海中, 从而促使对喜欢的产品评价变得更加积极。综上, 关于评价极化的心理驱动因素已从认知和情绪两方面展开, 本研究主要关注排名列表展示方式的空间情景线索是如何驱动消费者对列表项目的极化评价。

1.4 排名列表展示方式对于项目评价极化的影响

空间隐喻包含两个维度: 静态空间位置隐喻和动态空间距离隐喻(刘红艳和张斯贤, 2019)。基于静态空间位置隐喻, 本文认为垂直排名列表相比水平排名列表会增加项目间的感知差异。原因有二: 第一, 在隐喻判断的研究中, 垂直与支配性优势有关。多数研究指出优势与垂直空间较高的位置有关, 而劣势与垂直空间较低的位置有关(Lakoff & Johnson, 1999; Schwartz, 1981), 这种支配性联系使得个体可以通过垂直空间隐喻将抽象概念与垂直体验联系。例如, 垂直性可以帮助个体构建“提升”、“降级”等抽象概念, 如“好的是上的”, “坏的是下的” (e.g., Bergen et al., 2007; Casasanto, 2009; Meier et al., 2007; Wu et al., 2006)。第二, 就静态空间位置而言, 在视野中的空间高低排序为: 垂直维度的“上(高)” > 水平维度的“左和右” > 垂直维度的“下(低)”。根据空间位置隐喻的高低相对位置进行解释, 垂直维度“上(高)”的评价优于水平维度的“左”, 而水平维度的“右”评价优于垂直维度的“下(低)”。由此可知, 就空间位置的静态隐喻而言, 个体对上下垂直维度的列表项目评价差异要高于左右水平维度的列表项目。

从动态空间距离隐喻视角出发, 本文认为垂直排名列表相比水平排名列表同样会增加项目间的感知差异。第一, Williams (1966)研究表明, 人们处理水平排列的数字信息相比垂直数字信息更快。原因在于控制眼球水平运动的肌肉比控制垂直运动的肌肉更强壮(Cogan, 1949), 这就导致个体在处理水平信息时相比垂直信息时更容易, 流畅性更高(Deng et al., 2016), 这种处理的简便性与流畅性使得个体在处理同样数量的项目时花费更短的时间。根据空间距离与时间长短的映射关系(Landau et al., 2010), 个体对于水平展示项目处理时间更短, 导致其对项目间的空间感知距离更短。第二, 根据延伸率假说(elongation hypothesis) (Holmberg, 1975), 个体对于垂直维度的知觉显著性更高, 因此在处理空间维度信息时对垂直维度信息赋予更大的决策权重, 导致个体认为垂直长度比水平长度更长(Brosvic & Cohen, 1988), 这就促使个体对于垂直排列数字的感知空间距离大于水平维度的数字。根据Chae等(2013)研究, 仅改变广告中产品图片间的空间临近性, 就会影响个体对产品相似性的判断, 该效应产生的原因是空间临近性和因果关系间存在关联(Faro, 2010)。这与个体在分类过程的处理机制相似, 个体总是将同种类别或相似类别的目标事件放置在临近的空间内, 即空间感知的邻近性会导致对目标的相似性推断(Bargh et al., 2010)。因此当个体对于垂直列表数字间感知空间距离较大时, 会认为排序数字对应的项目间相似性也较低, 从而导致对两项目间的感知差异变大。

综上, 基于空间位置隐喻与空间距离隐喻, 本文推断个体对于垂直排名列表比水平排名列表中项目的感知差异更大, 这种差异导致个体在评价对应项目时产生更大的评价差异, 本文将其称为“评价极化效应(Evaluating polarization effect)”。据此, 本文提出如下假设:

H1: 相比水平展示的排名列表, 消费者对于垂直排名列表中的项目具有更大的评价极化效应。

H2: 项目感知差异在上述关系中起中介作用。

1.5 属性可评估性的调节作用

可评估性是个体对某个客观属性进行主观优劣判断时的难易程度和自信程度(Hsee, 1996; Hsee & Zhang, 2010)。广义可评估性理论从参照系统视角提出三个重要的影响因素: (1)天性(nature), 是内在的参照信息, 反映了人类长期进化而来的参照信息体系; (2)知识(knowledge), 是习得的参照信息, 即过去是否学习和积累了目标属性的数值分布作为参照信息; (3)评估模式(mode), 是当下的参照信息, 即是否有其他选项作为参照信息。以往研究表明只要存在一项因素的可评估性较高, 那么目标的整体就具有较高的可评估性(路西, Hsee, 2018)。属性可评估性会产生排序效应(Hsee, 1998), 原因在于可评估的属性为排序提供了参考规则。当消费者进行选择集筛选时通常会按照产品某一属性(如综合、产品性能、产品销量等规则)进行筛选排序。当排名列表中未给出对应排序产品的具体属性得分时, 消费者面对该排名列表时只知道产品的优先级顺序, 无法准确估计列表各产品间的实际价值差距, 无疑加大了消费者判断项目间具体差异的难度,从而导致项目评价差异出现偏差; 相反, 当列表项目的属性可评估性较高时, 个体能够准确的计算列表中每项排名的实际差距, 从而有效消除个体评价偏差带来的极化效应。据此, 本研究提出如下假设:

H3: 属性可评估性在排名列表展示方式对项目评价极化效应影响关系中起调节中介作用。当排名列表中所展示的项目属性可评估性程度较低时, 才会产生评价极化效应; 相反, 当排名列表中项目属性可评估性程度较高时, 评价极化效应消失。

根据假设H1~H3, 本文构建如图1假设模型。

图1 假设模型图

1.6 当前研究实验逻辑

为验证3个假设, 本研究将开展5个实验, 包括两个线上实验与三个实验室实验, 具体实验逻辑及细节见表1。

2 实验1: 主效应初步验证(正向与负向排名列表)

实验1采用两个线上实验分别探究本研究关注的“评价极化效应”在正向排名列表与负向排名列表两种形式下的变化趋势, 参照多数研究选择了常见的top10排名形式(Isaac et al., 2016)。为了保证排名列表的真实性, 以搜狐网公布的2019上半年最佳手机性能UI排行榜为基础进行刺激物设计。此外, 为了避免排名列表刺激物项目间的实际物理距离差异带来的干扰, 在设计中控制了刺激物的宽高比(水平: 高3 cm, 宽10 cm; 垂直: 高10 cm, 宽3 cm;像素960×720 dpi)。实验材料的背景为“中关村在线网作为专业第三方排名机构, 每半年会更新手机性能的UI排行榜, 为了帮助消费者有效识别高性能、高性价比的手机, 且同时避免买到性能较差的手机,该手机性能的UI排行榜分别会发布排名前十的手机(TOP 10)和排名后十的手机(BOTTOM 10)两个榜单。两个榜单的实验刺激物排序完全一样, 差别之处在于处于负向列表最高处的排名为倒数第10名, 而处于底端的排名为倒数第1名。该设定的原因有二: 第一, 在真实营销实践中, 企业或第三方排名机构也会将项目评分较高的放在垂直位置的高处或者水平位置的左边, 符合个体浏览或阅读模式(即从上到下或从左到右); 第二, 对于负向排名而言, 排名倒数第10从评价得分上应该优于倒数第1, 这也与正向排名列表优先级排序一致, 没有改变空间位置的优先级顺序。

表1 实验逻辑表

2.1 实验1a:正向排名列表的主效应验证

2.1.1 实验目的

实验1a的目的在于初步检验正向排名列表项目的展示方式(水平vs垂直)对于排名列表项目产生的评价差异影响。

2.1.2 实验过程

实验1a采用线上问卷形式进行调研, 在Credamo平台共招募被试200人。实验采用2 (排名列表展示方式: 水平 vs 垂直, 组间设计) × 2 (项目排序: 第1 vs 第10, 重复测量)混合设计。实验开始后, 被试被随机分为两组: 水平与垂直排名列表组。告知被试现在中关村在线网作为第三方专业排名机构, 排出了2019年上半年手机UI排行榜前10的手机(TOP10) (水平vs垂直)。被试在观察该排名列表30 s后, 邀请其回答相应问题。首先, 邀请被试猜测第三方机构对于该排名列表中的排名第一与排名第十的手机品牌综合测评评分(综合分数0~100之间); 其次, 询问被试对于排名列表中第一与排名第十的手机品牌熟悉度(朱翊敏, 2019); 最后被试完成相应的人口统计特征并领取报酬。

2.1.3 实验结果

实验1a最终获取有效被试200人, 水平排名列表组被试101人, 垂直排名列表组被试99人。其中, 男性被试115人(57.50%), 女性被试85人(42.50%), 平均年龄28.45岁(= 7.92)。选择G*Power 3.1的单因素方差分析(Faul et al., 2009), 当组数为2、自由度为1、效应量()为0.4、显著性水平为0.05时, 样本量为200份的power值大于0.99, 超过基本水平0.80, 表明问卷具有统计检验力。

首先, 将排名列表展示方式放入组间因子、项目排序放入组内因子、品牌熟悉度和答题设备作为协变量进行重复测量协方差分析, 结果表明, 排名列表展示方式((1, 194) = 6.88,= 0.021, η= 0.08)与项目排序((1, 194) = 20.04,< 0.001, η= 0.10)主效应显著, 且两者的交互效应同样显著,(1, 194) = 9.94,< 0.001, η= 0.06。为进一步验证不同排名列表展示方式对于个体评价差异的影响, 对数据进行两步处理: 第一, 将被试对于排名列表第1与第10的估计评分进行差值计算, 比较不同展示方式排名列表的评价差值。结果显示, 垂直展示的排名列表第1与第10的评价差值(= 47.41,= 15.66)显著高于水平排名列表第1与第10的评价差值(= 24.04,= 14.02),(1, 194) = 18.77,< 0.001, η= 0.04。

第二, 为进一步确认这种评价差异效应的来源,比较排名列表中第1与第10名在不同展示方式下的评分差异。当被试对于排名列表里的第1名手机品牌进行评分猜测时, 被试对于垂直排名列表的第1名估计评分(= 94.42,= 13.22)显著高于水平排名列表第1名的估计评分(= 80.73,= 10.93),(1, 194) = 9.17,= 0.009, η= 0.04; 相反, 当被试对于排名列表里的第10名手机品牌进行评分猜测时, 被试对于垂直排名列表的第10名估计评分(= 47.01,= 9.03)显著低于水平排名列表第10名的估计评分(= 56.69,= 12.12),(1, 194) = 13.07,< 0.001, η= 0.08。由此可知, 本研究所探究的评价极化效应是由排名列表中第1和第10名引发的差异所共同驱动。且根据结果可以发现第10名对于该效应的贡献显著性高于第1名, 可能原因在于该列表是正向排名列表, 所以对于排名第1的项目评价时会产生“天花板效应”。由此可知, 被试对于垂直排名列表中的首位与末位评价时具有更高的极化效应, 为假设1在正向排名列表情景的验证提供了初步证据。

2.2 实验1b:负向排名列表的主效应验证

2.2.1 实验目的

实验1b的目的在于初步检验负向排名列表项目的展示方式(水平vs垂直)对于排名列表项目评价差异的影响。为了排除实验刺激物的干扰, 采用与实验1a一样的刺激物, 只不过在实验材料描述中有所差别。同时, 由于实验1a中采用线上问卷形式, 被试答题设备有手机或电脑PC端的差异, 虽然在实验刺激物设计上严格控制了刺激物图片的宽高比以及清晰度等问题, 同时在数据分析过程中将答题设备作为协变量进行控制, 但是由于手机移动端与PC端屏幕大小存在差异, 无法从本质上排除设备本身带来的图片尺寸压缩或视觉错觉干扰。因此, 在实验1b中, 将被试答题设备差异(PC端vs移动端)作为组间因子纳入实验设计中。

2.2.2 实验过程

实验1b采用线上问卷形式进行调研, 在营销研究室平台共招募被试360人。实验采用2 (排名列表展示方式: 水平vs垂直, 组间设计) × 2 (答题设备: PC端vs手机端, 组间设计) × 2 (项目排序: 倒数第10 vs倒数第1, 重复测量)多因素混合设计。关于手机端与PC端答题设备的操控在被试进入答题页面后, 会有相应提示语: 您即将进入问卷答题页面, 由于该问卷只能由PC端(或手机移动端)回答, 答题设备选择错误的作答问卷将视为无效问卷处理。答题结束后将对设备进行检查, 无效作答问卷将无法获取报酬, 请见谅。排名列表展示方式的操控与实验1a一致, 不同之处在于告知被试现在中关村在线网作为专业第三方排名机构, 为了避免消费者购买手机误入歧途, 防止其购买到性能较差手机, 专门排出了2019年上半年手机UI排行榜后10名的手机(BOTTOM 10), 垂直排名列表组(从上到下分别是倒数第10与倒数第1的手机品牌), 水平排名列表组(从左到右分别是倒数第10与倒数第1的手机品牌)。被试在观察该排名列表30s后, 邀请被试回答相应问题。首先, 增加了答题设备的操控检验题项, 即邀请被试确认答题设备为PC端还是手机端。其次, 邀请被试猜测第三方机构对于该榜单中的排行倒数第10与排行倒数第1的品牌综合测评评分(综合分数0~100之间); 再次, 询问被试对于排名倒数第1与排名倒数第10的手机品牌熟悉度(朱翊敏, 2019); 最后被试完成相应的人口统计特征并领取报酬。

2.2.3 实验结果

实验1b最终招募被试360人, 按照答题设备来源方式进行数据筛选, 最终获取符合要求的问卷共332份。其中, 男性被试149人(44.88%), 女性被试183人(55.12%), 平均年龄25.37岁(= 6.11), G*Power 3.1的单因素方差分析表明问卷具有统计检验力。

首先, 将排名列表展示方式、答题设备纳入组间因子、项目排序纳入组内因子, 并将品牌熟悉度作为协变量进行多因素协方差重复测量分析, 结果表明, 排名列表展示方式((1, 323) = 47.05,< 0.001, η= 0.08)与项目排序主效应显著((1, 323) = 26.98,< 0.001, η= 0.06), 而答题设备主效应并不显著,(1, 323) = 2.05,= 0.171; 排名列表展现方式与项目排序的交互效应显著,(1, 323) = 13.28,< 0.001, η= 0.04; 排名列表展示方式与答题设备((1, 323) = 3.19,= 0.124)以及项目排序与答题设备交互效应并不显著((1, 323) = 1.88,= 0.205),且排名方式、项目排序与答题设备类型的三阶交互效应并不显著,(1, 323) = 2.995,= 0.149。该结果表明, 被试对于排名列表项目的评价并不受PC端或手机端答题设备的影响。

参照实验1a对数据进行了两步处理: 第一, 比较不同呈现方式排名列表的评价差值。结果显示, 垂直展示的排名列表倒数第10与倒数第1的评价差值(= 21.19,= 5.92)显著高于水平排名列表倒数第10与倒数第1的评价差值(= 4.56,= 4.11),(1, 323) = 68.29,< 0.001, η= 0.10。

第二, 分开比较了排名列表中倒数第10与倒数第1在不同展示方式下的评分差异。具体而言, 当被试对于排名列表里的倒数第10名手机品牌进行评分猜测时, 被试对于垂直排名列表倒数第10名估计评分(= 32.17,= 9.88)显著高于水平排名列表倒数第10名的估计评分(= 21.08,= 8.04),(1, 323) = 11.37,= 0.011, η= 0.06; 相反, 当被试对于排名列表里的倒数第1的手机品牌进行评分猜测时, 被试对于垂直排名列表倒数第1估计评分(= 10.98,= 7.66)边际显著低于水平排名列表倒数第1的估计评分(= 16.52,= 8.54),(1, 323) = 7.03,= 0.082, η= 0.02。由此可知, 本研究所探究的评价差异化是由排名列表中的倒数第10和倒数第1引发的差异所共同驱动。根据结果可以发现倒数第10名对于该效应的贡献显著性高于倒数第1名, 且倒数第1名在不同排名列表展示方式的评价差异边际显著, 可能原因在于该列表是负向排名列表, 所以对于排名倒数第1的项目评价时产生“地板效应”。由此可知, 虽然与正向排名列表的评价极化效应产生驱动的原因稍有差异, 但整体结果重复了实验1a的结论, 即被试对于垂直展示列表中的倒数第10与倒数第1具有更高的评价极化效应, 为假设1在负向排名列表形式的验证提供了初步证据。

2.3 结果讨论

实验1通过两个线上实验初步检验了消费者在正向排名列表(实验1a)与负向排名列表(实验1b)两种不同情境中, 对于不同展现方式的排名列表中第一个与最后一个项目的评价差异。结果显示, 消费者对于垂直展示的排名列表相比水平展示列表项目评价具有更大的差异化, 这种评价极化效应是由列表排名第一与排名最后的项目所共同驱动。但是对于不同类型排名列表, 其评价极化效应驱动的内在因素有所差异。然而, 实验1中存在些许局限性: 第一, 排名项目选择了常见的品牌排名列表形式, 但是由于其品牌形象图标存在一定差异(包含了数字与字母元素), 这种差异元素是否会干扰结果不得而知, 因此在实验2中改用产品排名。第二, 由于手机品牌的不同, 其对应的产品价值存在明显的差异, 本实验中并未测量被试对于不同品牌的感知价值是否存在较大差异。为了消除个体价值感知差异对于评价的影响, 在随后的实验中更换了实验情景并控制了排名列表项目中的项目价值。第三, 本研究所用的排名列表的形式涉及正向排名列表以及负向排名列表, 这意味着该排名列表中的项目并未包含全集选项。且更为重要的是, 在实验1中的两个子实验, 都只邀请被试评价了排名列表中首末位项目, 并未对排名列表其他项目进行评价。因此, 在实验2中采用了全项目产品排名列表, 并且邀请被试对列表所有项目都进行了评价。

3 实验2: 再次验证主效应(全项目排名列表)

3.1 实验目的

实验2采用实验室实验并使用礼物产品评价情景的排名列表进一步拓展研究的外部效度, 同时控制了排名列表项目中礼物的价值。为考察个体在包含不同数量项目排名列表的评价差异趋势, 邀请被试对于排名列表中所有项目依次进行评价, 本研究采用排名列表所包含项目集合数量为10个。

3.2 实验过程

实验2共招募被试240名, 采用2 (礼物排名展示方式: 水平vs垂直, 组间设计) × 10 (目标礼物排序: 1 vs 2 vs 3 vs 4 vs 5 vs 6 vs 7 vs 8 vs 9 vs 10, 重复测量)多因素混合设计。被试被告知总共只有10款同等价值的礼物, 且经过市场调研对于礼物的受欢迎程度进行了综合排序(从最受欢迎第1~最不受欢迎第10)。随后被试被随机分为两组: 垂直和水平排名列表组, 并邀请被试回答问卷。问卷包含两个部分: 第一部分为因变量的测量, 即邀请被试对礼物排名列表中的礼物按照排名顺序依次评价, 评价顺序必须严格按照排名顺序进行, 以避免顺序效应引发的评价偏差。具体引导语为: “由于该排名列表只给出了各项礼物的具体排序, 但市场调研机构并没有公布每项礼物的具体评分, 请您按照礼物排序依次猜测每项礼物的具体评分(1~100分); 第二部分为被试的人口统计变量填写以及实验目的猜测的开放式回答, 填写完后被试领取相应报酬。

3.3 实验结果

除去猜测出实验目的被试, 实验2最终获取有效被试228人, 水平排名列表组被试109人, 垂直排名列表组被试119人。其中, 男性被试92人(40.35%), 女性被试136人(59.65%), 平均年龄22.18岁(= 3.07), G*Power 3.1的单因素方差分析表明问卷具有统计检验力。具体数据结果分析步骤分为三步:

第一部分, 建立混合线性模型, 以礼物排名展示方式(水平或垂直)为组间因素, 10款不同的礼物为连续组内因素, 以及这些因素间的交互作用来分析礼物评价的变化趋势, 线性模型还包括截距的随机效应和排名列表里包含的礼物数量(即斜率), 以反映数据的重复性质。研究结果发现, 随着被试对于礼物评价数量的增加, 其评价得分逐步降低,(1, 226) = 105.27,< 0.001; 而礼物排名展示方式主效应不显著,(1, 226) = 2.57,= 0.147; 礼物排名展现方式与排名列表礼物数量交互作用显著,(1, 226) = 7.92,= 0.014, η= 0.08。进一步分析可知, 在水平排名列表的情况下, 被试对于排名列表礼物的评价得分下降速度(= −2.44)比垂直排名列表组(= −3.89)要慢得多,(227) = 4.98,= 0.028。由此可知, 随着被试评价礼物数量的增加, 处于垂直排名列表被试的首尾礼物评价得分差异显著大于水平排名列表的被试。该结论初步说明随着排名列表项目数量的增加, 其垂直列表的首尾得分评价差异将逐渐大于水平排名列表。

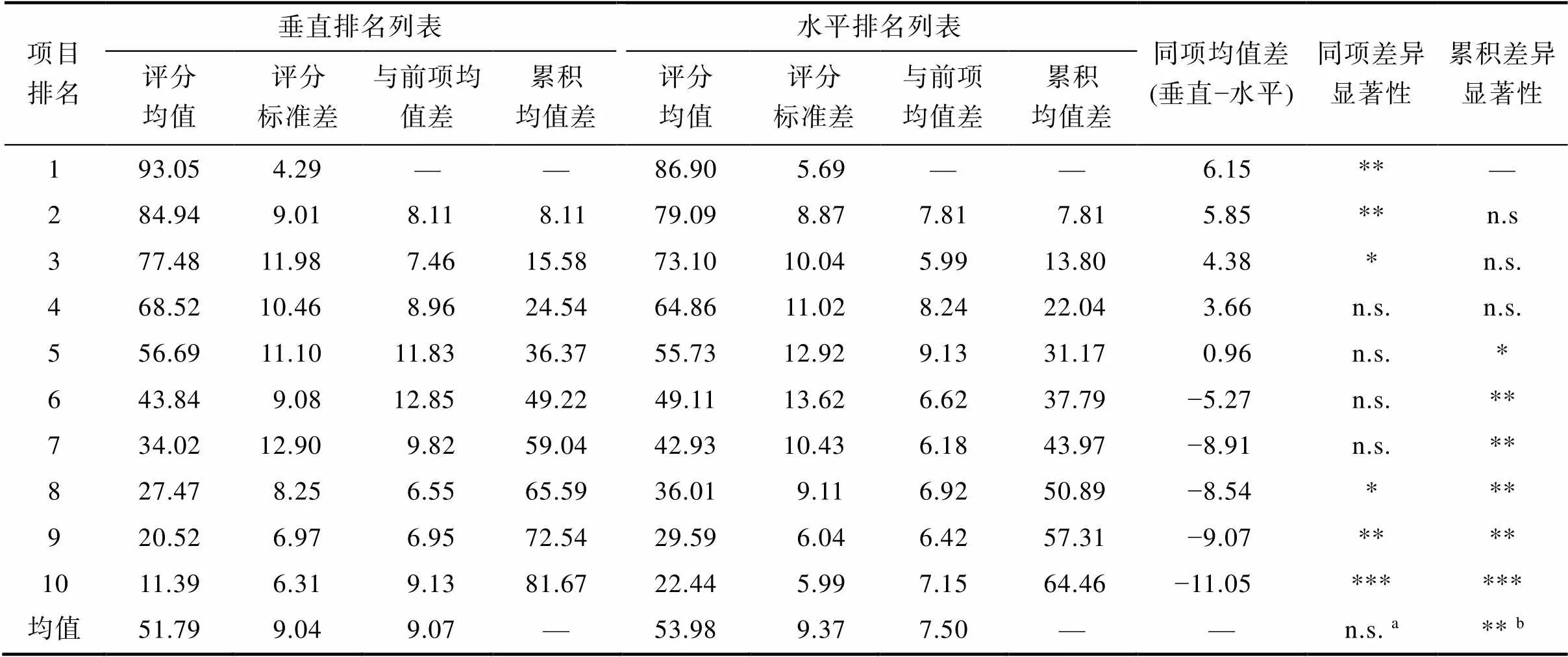

第二部分, 采用多因素重复测量方差分析逐步分析不同礼物排名展示方式中各排名礼物间的评价差异, 具体结果见表2。

(1)趋势结果

在解析重复测量方差分析结果之前, 根据表2的描述性结果来观察整体趋势。对于垂直排名列表而言, 与前项均值差变化最大的是排名第6的评价项目, 可能原因在于被试将中间排名项5作为了划分态度的边界。由于本研究是全项目排名列表, 垂直列表的差异显著性能帮助被试有效区分列表项目的先验态度, 即以排序第5的中间项为边界, 个体认为排名1~5为TOP排名, 而6~10为BOTTOM排名。因此, 在评价伊始, 对于1~5排序的TOP排名存在积极的先验态度, 而对于6~10排序的BOTTOM排名存在消极的先验态度, 可以观察评价差异的最大变化发生在态度极化的过程中(即先验态度由积极转变为消极的过程), 这也与以往态度极化导致评价极化的研究结论一致。相反, 对于水平排名列表而言, 由于水平维度上项目间的空间位置隐喻无法让被试联想到好坏差异, 因此相比垂直排名列表评价差异的转变趋势并不明显。

表2 不同礼物排名展现方式中各排序礼物间的评价差异表

注: “与前项均值差”代表排名后一位比排名前一位评价均值的差异, “累积均值差”代表当前排名项目评分与排名列表项目第1名的评价差值(取绝对值), “同项均值差(垂直−水平)”代表排名列表某一项X在垂直列表里的评价减去水平列表里的评价差值, “同项差异显著性”代表相同排序的项目在不同排名列表展现方式评价差异的显著性, “累积差异显著性”代表不同排名列表里不同排序项目间累积评价差异的显著性, a值指代垂直排名列表相比水平列表10个项目的评价均值差异显著性(即均值51.79与53.98的比较), b值指代垂直列表10个项目间的评价差异均值与水平列表10个项目间评价差异均值的显著性比较(即均值9.07与7.50的比较)。

(2)多因素重复测量方差分析结果

由于在实际营销情境中, 商家多采用包含5项或10项排名。因此, 在多因素重复测量方差分析结果中, 重点关注包含5项和10项的排名列表。主要结果有以下三点:

首先, 关注同一特定排名位置(排名1、5与10)在不同排名列表展示方式(垂直vs水平)的评价差异。结果表明, 处于垂直排名列表被试对于第1名的评价(= 93.05,= 4.29)显著高于水平排名列表被试的评分(= 86.90,= 5.69),(1, 323) = 18.03,= 0.021, η= 0.07; 相反, 处于垂直排名列表被试对于第10名的评价(= 11.39,= 6.31)显著低于水平排名列表被试的评分(= 22.44,= 5.99),(1, 323) = 38.92,< 0.001, η= 0.10; 而处于垂直排名列表被试对于第5名的评价(= 56.69,= 11.10)与水平列表被试(= 55.73,= 12.92)并无显著差异,(1, 323) = 0.87,= 0.891。该结果有效验证了空间位置静态隐喻的理论机理, 就目标事件的相对空间位置而言, 由于垂直列表中间项的空间位置(第5项)与水平列表中间项处于同一水平视野, 因此两者评价无差异。而垂直位置首位高于水平位置首位, 因此其评价优于水平位置; 相反, 垂直位置末位项目低于水平位置末位项目, 因此其评价劣于水平位置。

其次, 关注同一列表中首末位置(1与10)评价差值在不同排名列表展示方式(垂直vs水平)中的差异比较。结果表明, 处于垂直排名列表被试对于首末位评价差值(= 81.67,= 15.62)显著高于水平排名列表被试(= 64.46,= 13.75),(1, 323) = 52.49,< 0.001, η= 0.14。该结果有效契合了空间距离动态隐喻的理论机理, 即垂直排名列表项目间所引发的距离感知差异高于水平排名列表, 从而造成了评价差值显著高于水平列表。

最后, 关注排名列表项目数量多少对于评价差异的影响。比较包含5项与包含10项排名列表首末位评价差值。当只考虑包含5个项目的排名列表时, 其处于垂直排名列表被试对于首末位评价差值(= 36.37,= 6.04)边际显著高于水平排名列表被试(= 31.17,= 5.88),(1, 323) = 3.89,= 0.055, η= 0.04。而当项目列表数量增加到10个项目时, 其垂直列表相比水平列表首末位评价差异的显著性明显增加, 即处于垂直排名列表被试对于首末位评价差值(= 81.67,= 15.62)显著高于水平排名列表被试 (= 64.46,= 13.75),(1, 323) = 52.49,< 0.001, η= 0.14。这表明随着排名列表项目数量的增加, 垂直列表相比水平列表引发的评价极化差异会越来越大。但需要注意的是, 当排名列表包含项目数量过少时, 如仅包含2个((1, 323) = 1.07,= 0.694)或3个时((1, 323) = 1.83,= 0.311), 不同排名列表展现方式引起的评价极化效应将不复存在。

第三部分, 初步探索了项目间评价差异的理论机制。将排名列表展示方式设定为自变量(垂直 = 1, 水平 = 0), 相邻排名列表项目间评价差值均值作为中介变量, 首末位(第1与第10)累积评分均值差作为因变量, 参照Hayes (2013)的Bootstrap方法, 利用Process中的Model 4进行中介检验, 样本量选择10000。在95%置信区间下, 相邻项目间评价差异在排名列表展示方式对累积评分均值差的中介作用显著(LLCI = 0.063, ULCI = 0.189, 不包含0), 估计的中介效应值为0.121, 该结果为后续中介机制变量项目感知差异的验证提供了初步证据。

3.4 结果讨论

实验2通过实验室实验并更换排名列表场景(礼物排名评价情景)再次验证了主效应, 证明该效应可以存在于不同形式的排名列表中(全项目排名、正向项目排名以及负向项目排名), 且这种极化效应随着排名列表包含的项目数量的增加而强化。同时, 我们验证了相邻项目间评价差异在排名列表展示方式对首末位(第1与第10)累积评分差值影响关系中的中介作用, 为后续项目感知差异中介机制的验证提供了初步证据, 但该结果并不能作为理论中介机制变量的主要证据, 其原因在于感知差异和最终的评价差异存在一定区别, 且该过程无法有效排除其他可替代的解释机制。因此, 在后续实验3中, 进一步探究个体出现评价极化效应的内在作用机制——项目感知差异。

4 实验3: 项目感知差异的中介作用

4.1 实验目的

实验3的主要目的在于检验项目感知差异在不同展现方式排名列表对项目评价极化效应的中介作用。考虑与前述实验保持一致, 本研究在检验项目感知差异的中介作用时继续使用10个选项的排名列表形式。不同于前两个实验的是, 本研究所采用的排名列表项目并不是品牌或产品排名, 而是学校排名的形式。

4.2 实验过程

实验3正式实验在某大学商学院综合实验室进行, 共招募被试200人, 实验采用2 (排名列表展示方式: 垂直vs水平) × 2 (项目排序: 1 vs 10, 重复测量)混合设计, 被试被随机分为两组: 垂直和水平排名列表组。具体实验情境为: 为了打造国际化的商学院, 学院充分考虑学生诉求, 积极开展与国际顶尖商学院的学业交换项目, 现在预期建立合作的商学院项目有以下10所商学院, 彭博商业周刊对于上述10所商学院进行了客观的排名。随后邀请被试仔细阅读这份排名榜单, 并完成相应的问卷。问卷题项包含4部分内容: 第一部分内容为因变量评价极化的测量。该部分内容包含两种不同的测量方式: (1)综合评分估计与(2)态度偏好, 测量态度偏好的原因在于态度极化是评价极化的重要前提。因此, 态度偏好与评价得分应该具有一致性。综合评分估计的测量邀请被试填写: 请您猜测一下彭博商业周刊杂志对于排名第一的Booth商学院和排名第十的Darden商学院综合评分各是多少?(范围0~100); 而态度偏好的测量则询问如果您有机会申请这两所中的任意一所商学院进行交换, 您的交换意愿是多少?(1-非常不愿意; 7-非常愿意)。第二部分内容主要是中介变量项目感知差异的测量。参照Bao等(2011)的研究, 该量表包含2个题项(“您觉得排名列表里的商学院间综合实力差距较大”, “您觉得排名列表里商学院之间存在显著差异”,= 0.74,< 0.001)。第三部分, 测量了情绪与唤醒程度的可替代解释机制。将被试情绪与唤醒程度作为可能的替代解释机制, 是因为Crawford等(2006)研究表明,情感和垂直性存在内隐表征的系统联系。例如, 快乐的人被称为“情绪高涨”, 而悲伤的人被称为“情绪低落”。这表明个体在评价处于较“高”或“上”的空间位置的目标时, 会持有较为积极的情绪, 这导致后续评价也可能更为积极; 相反, 个体在评价“低”或者“下”空间位置目标时, 可能引发消极情绪, 导致后续评价较低。对比之下, 以往并未有研究直接指出水平维度的左右空间位置与积极消极情绪的隐喻联想。因此, 在信息处理过程中情绪变化波动并不大, 导致评价过程并不会被情绪变化所干扰。此外, 以往研究表明唤醒强化了后续评价对象所引发的情感反应, 使积极客体的判断更加积极, 而消极客体的判断更加消极。同时, 唤醒会通过降低注意能力从而促进主要评价线索的使用并限制次要非评价线索的使用, 从而极化评价目标的后续判断(Pham, 1996)。关于被试整个评价过程中的情绪测量参照丁瑛和钟嘉琪(2020)的研究, 采用3个题项(1 = 非常消极, 7 = 非常积极; 1 = 很不开心, 7 = 非常开心; 1 = 非常安稳, 7 = 非常焦虑; Cronbach's Alpha = 0.84)进行测量; 唤醒情绪采用3个题项(“当您在评价各个商学院时, 觉得精神充沛”, “当您在评价各个商学院时, 觉得激动兴奋”, “当您在评价各个商学院时, 觉得困倦[反向编码]”; Cronbach's Alpha = 0.78)进行测量(Koo & Lee, 2011)。问卷第四部分为被试的人口统计变量填写以及实验目的猜测的开放式回答, 填写完后被试领取相应报酬。

4.3 结果分析

实验3最终获取有效被试人数187人。其中, 男性被试86人(45.99%), 女性被试101人(54.01%), 平均年龄23.17岁(= 4.06), G*Power 3.1的单因素方差分析表明问卷具有统计检验力。

项目感知差异的主效应验证。处于不同排名列表展示方式组被试对于各商学院间的综合实力存在显著感知差异((1, 185) = 17.54,< 0.001, η= 0.08), 即处于垂直排名列表被试对于各商学院综合实力的感知差异(= 5.04,= 1.27)显著高于水平排名列表组(= 4.16,= 1.51)。

综合评分估计与态度偏好差异验证。分析被试商学院交换意愿可知, 当被试对于排名列表里的第1名商学院交换意愿进行评估时, 其对于垂直排名列表的第1名的商学院交换意愿(= 5.67,= 1.13)显著高于水平排名列表第1名的商学院交换意愿(= 4.81,= 1.32),(1, 185) = 7.95,= 0.013, η= 0.04; 相反, 当被试对于排名列表里的第10名商学院交换意愿进行评估时, 被试对于垂直排名列表的第10名的商学院交换意愿(= 3.42,= 1.75)显著低于水平排名列表第10名的商学院交换意愿(= 4.30,= 1.19),(1, 185) = 11.258,< 0.001, η= 0.10。同样, 分析评分结果可知, 当被试对于排名列表里的第1名商学院进行评分猜测时, 被试对于垂直排名列表的第1名估计评分(= 94.77,= 10.21)显著高于水平排名列表第1名商学院的估计评分(= 86.55,= 9.16),(1, 185) = 8.36,= 0.008, η= 0.06; 相反, 当被试对于排名列表里的第10名商学院进行评分猜测时, 被试对于垂直排名列表的第10名商学院的估计评分(= 56.98,= 18.04)显著低于水平排名列表第10名的估计评分(= 71.22,= 14.77),(1, 185) = 16.59,< 0.001, η= 0.08, 再次验证了假设1的稳健性。

项目感知差异的中介效应验证。因为本研究的因变量为评价极化效应, 其实质是排名列表首尾项目的差异化评价。因此, 在验证项目感知差异中介作用时, 分别验证了以第1与第10名商学院交换意愿差值以及其综合评估得分差值为因变量的中介模型。参照Hayes (2013)的Bootstrap方法, 利用Process中的Model 4进行中介检验。首先, 检验因变量为交换意愿差, 样本量选择5000, 在95%置信区间下, 项目感知差异在排名列表展示方式对交换意愿差异的中介作用显著(= 0.202,= 0.082, 95% CI = [0.067, 0.305], 不包含0), 估计的中介效应值为0.202, 具体效应见图2。

其次, 检验综合评估得分差值作为因变量的中介模型, 样本量选择5000, 在95%置信区间下, 项目感知差异在排名列表展现方式对综合评估得分差值的中介作用显著(= 0.173,= 0.064, 95% CI = [0.030, 0.348], 不包含0), 估计的中介效应值为0.173, 具体效应见图3。综上, 假设H2得到验证。

图2 项目感知差异中介效应图(因变量为商学院交换意愿差值)

图3 项目感知差异中介效应图(因变量为商学院综合评估得分差值)

情绪与唤醒程度的可替代解释排除。以情绪和唤醒各自为因变量, 排名列表展现方式为自变量进行方差分析。结果显示, 不同排名列表展现方式下的被试情绪((1, 185) = 1.09,= 0.342)和唤醒程度((1, 185) = 1.84,= 0.204)并无显著差异。虽然项目感知差异与情绪(= 0.32,< 0.001)和唤醒程度(= 0.49,< 0.001)之间存在相关性, 但情绪和唤醒程度均无法代替项目感知差异成为中介变量(情绪: 非直接路径效应 = 0.041,= 0.028, 95% CI = [−0.077, 0.121]; 唤醒程度: 非直接路径效应 = 0.059,= 0.092, 95% CI = [−0.137, 0.098])。但是将以上两变量作为协变量, 评价极化的主效应仍然成立((3, 183) = 7.98,= 0.015), 且项目感知差异的中介效应仍然显著(交换意愿: 非直接路径效应 = 0.182,= 0.104, 95% CI = [0.087, 0.285]; 综合评估得分: 非直接路径效应 = 0.145,= 0.072, 95% CI = [0.040, 0.194])。据此, 可以有效排除情绪以及唤醒程度的可替代解释作用。

4.4 结果讨论

实验3通过采用第三方排名机构评选的商学院排名列表形式, 不仅再一次重复了主效应的结论, 并且直接通过题项测量验证了项目感知差异的中介作用。然而, 本效应是否存在边界条件并未可知, 因此, 在实验4中, 我们想要进一步探究该评价极化效应的边界条件。更为重要的是, 本研究考虑在实际营销情境中商家所推出的排名列表都是为了帮助消费者快速决策的正向排名列表(如TOP5或TOP10)。因此, 在实验4中, 采用与实验1a中一样的刺激物, 即品牌排名列表的形式来进一步探究评价极化效应的边界条件。

5 实验4: 属性可评估性的调节作用

5.1 实验目的

实验4的主要目的在于检验评价极化效应的边界条件——属性可评估性。由于评价极化效应实质上是因为呈现的数字信息空间位置线索差异导致的个体认知偏差。因此, 为了消除这种认知偏差过程, 可以提供有效的参考信息从而提升排名列表项目属性可评估性来消除认知偏差。在排名列表情境中, 通常被排名的项目可能是品牌与产品, 而品牌或产品按照不同的属性规则进行排序时, 其形成的排名列表顺序可能并不一致。因此, 在排名列表中通常涉及按照不同产品属性规则(如产品销量排行榜、产品价格排行榜)的排序, 以往研究表明提供属性的有效信息分布数值可以提升整个属性的可评估性程度(Shen et al., 2012)。对于排名列表的项目属性而言, 当该排名列表只给出排名属性和排序数字时, 而未给出该属性对应的具体得分值时, 在该种情况下排名列表项目属性可评估性较低(例如, 该列表告知消费者是按照某一手机品牌的月销量进行排序, 但具体每一品牌的月销量具体数字并未公布); 相反, 当排名列表不仅给出了排序属性, 同时给出了项目对应该属性的具体数值, 则该排名列表的属性可评估性较高。考虑到品牌所包含的不同属性评估难度存在差异, 如综合、性价比这类较为主观且抽象的属性相对于价格、销量与评论数这类客观且具体的属性特征评估难度较大, 且评估过程容易受到外界参考标准的变化以及个人评估能力(如品牌熟悉度、属性敏感性等)等影响。因此, 为了防止这些外在因素干扰, 在本研究中选择品牌属性中较为客观稳固的属性——销量, 作为排名列表的排序规则属性。由于在实验1a中所用的刺激物只单纯给出了手机品牌对应排序与排序属性(性能), 并未给出具体的数值。因此, 将实验1a中的刺激物作为属性可评估性低的操控物, 不同之处在于告知被试“该列表是基于品牌的月销量进行排序”。随后, 在更改情景后的实验1a刺激物基础上增加了评估性程度较高的刺激物。

5.2 实验过程

实验4采用实验室实验并招募被试300名, 采用2 (排名列表展示方式: 垂直vs水平, 组间设计) × 2 (属性可评估性: 高vs低) × 2 (项目排序: 1 vs 10, 重复测量)混合设计, 实验开始后被试被随机分为4组。排名列表展现方式操控即被试看到的排名列表图片是垂直呈现或水平呈现, 属性可评估性的高低操控为: 低属性可评估性组被试被告知的情景是“您现在所看到的排名列表是某手机售卖平台3月份销量排名前十的手机品牌(被试所看到的排名列表并没有对应手机品牌具体的销量数字)”, 而高属性可评估组被试被告知的情景是“您现在所看到的排名列表是某手机售卖平台3月份销量排名前十的手机品牌(被试所看到的排名列表不光包含品牌数字的排序, 同时也能看到每个品牌对应的具体月销量, 如排名第一的手机品牌月销量387、排名第二的手机品牌月销量304······)”。在被试观看完对应刺激物后, 需要回答相应问卷。问卷包含四部分内容: 首先进行操控检测的问题回答, 即完成属性可评估性量表(“您认为排名列表中所展现的排名信息评估难度不大”, “您认为您可以很快评估排名列表里的信息”, “您评估排名列表里的相应信息不需要付出过多努力”; Cronbach's Alpha = 0.88) (孙瑾, 2011); 其次, 邀请被试对于排名列表中第一名与第十名手机品牌的态度进行打分(7点式量表); 再次, 参照实验3, 测量被试对于10个手机排名的销量感知差异; 最后, 邀请被试填写人口统计特征并领取相应报酬。

5.3 结果分析

所有被试均未猜出实验目的。剔除注意力测试未通过和IP地址重复的21份问卷后, 实验4最终获取有效被试279名。其中, 男性被试129人(46.24%), 女性被试150人(53.76%), 平均年龄22.08岁(= 4.21), G*Power 3.1的单因素方差分析表明问卷具有统计检验力。

属性可评估性操控验证。当排名列表中添加了综合得分后, 其排名列表的属性可评估性(= 5.18,= 1.44)显著高于未加项目得分的排名列表项目的可评估性(= 3.04,= 2.02),(1, 277) = 94.02,< 0.001, η= 0.10, 证明属性可评估性操控检验成功。

品牌感知差异的主效应验证。当被试处于低属性可评估性组别时, 处于不同排名列表展现方式组被试对于品牌感知差异存在显著影响,(1, 271) = 14.27,< 0.001, η= 0.08, 即处于垂直排名列表组被试对于品牌间的感知差异(= 5.08,= 1.42)显著高于水平排名列表组(= 4.21,= 1.88); 相反, 当被试处于高属性可评估性组别时, 处于不同排名列表展现方式组被试对于品牌间的感知差异不存在显著差异,(1, 271) = 3.09,= 0.218。

评级极化效应验证(品牌态度评价)。当被试处于属性可评估性低组别时, 其评价差异重复了前述实验结果。具体而言, 垂直展示的排名列表第1与第10名的手机品牌态度评价差值(= 2.81,= 0.75)显著高于水平排名列表第1与10名的手机品牌态度评价差值(= 1.91,= 1.08),(1, 271) = 44.37,< 0.001, η= 0.09; 相反, 当被试处于属性可评估性高组别时, 品牌态度评价差值不存在显著差异,(1, 271) = 2.98,= 0.120, 具体效应见图4。

图4 不同属性评估状态下品牌评价差异

属性可评估性的调节中介效应验证。调节中介分析采用Hayes (2013) PROCESS模型8, 样本抽样为数5000。结果显示, 项目感知差异在排名列表展示方式与属性可评估性对评价极化效应的交互影响中起调节中介作用(= 0.512,= 0.231, 95% CI = [0.145, 0.781], 不包含0)。与我们预期一致, 在低属性可评估性组, 项目感知差异在排名列表展现方式对评价极化效应的影响中起中介作用(= 0.482,= 0.110, 95% CI = [0.128, 0.553], 不包含0), 中介效应为0.482; 而在高属性可评估性组, 项目感知差异的中介作用不显著(= 0.030,= 0.084, 95% CI = [−0.098, 0.125], 包含0), 据此, 假设3得以验证。

5.4 结果讨论

实验4通过操控排名列表项目属性的可评估性程度进一步验证了评价极化效应存在的边界条件。即只有当排名列表项目属性的可评估性较低时, 才会出现这种评价极化效应; 而当排名列表项目属性的可评估性较高时, 评价极化效应消失。

6 结论

本研究基于空间隐喻理论, 通过5个实验来探究同一排名列表的不同展现方式(垂直vs水平)对消费者列表项目评价的差异化影响及其内在作用机制。本研究拓展了排名效应与空间隐喻的相关理论, 也为商家灵活应用排名列表, 实现商家与消费者的有效沟通提供了实践指导。

6.1 理论贡献

首先, 本研究通过探究排名列表中展示项目的空间位置变化对于消费者项目评价的影响, 扩展了排名效应研究的理论框架, 延伸了排名列表效应在空间情景要素维度上的应用范畴。以往关于排名效应的研究较多关注排名数字与顺序的呈现方式对消费者决策的影响, 如品牌在排名榜单中提升对于品牌的积极效应(Pope, 2009)、排名数字边界的感知偏差(“前十效应”) (Isaac & Schindler, 2014)以及不同排名宣称形式(前20%vs前20)对于消费者决策过程的影响(Isaac et al., 2016)。这些研究重点关注了排名列表的数字元素差异对于消费者行为决策的影响, 忽视了列表中数字空间位置要素的作用。本研究通过探讨消费者在使用空间位置线索加工数字信息时, 辨析出哪个空间位置(水平位置与垂直位置)对数字加工的影响更大, 将空间元素与数字元素在排名列表情境中完美结合, 从而将以往“数字−位置”关联理论范式拓展到“数字+位置−认知”因果关系范式中。结果发现即使同样的数字呈现在不同的空间方位时同样会对消费者数字认知过程产生偏差性影响, 这有别于以往研究主要关注数字的不同形式(奇偶数、以0或以9结尾以及整数与小数)对于消费者认知决策的影响(e.g., Bagchi & Davis, 2016; Bagchi & Ince, 2016; Gamliel & Peer, 2016; Tsiros, 2017), 有效拓展了相同数字表征形式维度下的数字认知偏差理论。

其次, 扩展了“空间隐喻”理论的应用情景。虽然水平和垂直空间位置呈现作为视觉商品陈列技术在零售环境中广泛使用, 但是将位置效应应用于排名列表情景中的研究鲜有涉及。更为重要的是, 以往运用空间隐喻理论来阐述空间方位对于消费者决策影响时, 仅采用了空间位置隐喻或空间距离隐喻两个子维度之一。如空间位置隐喻的相关研究通常将垂直空间映射于权力感知(Schubert, 2005; 陈思思等, 2014)与道德感知(Meier et al, 2007; 王锃, 鲁忠义, 2013)等领域, 而将水平空间隐喻常常与时间感知(Ouellet et al, 2010; 宋宜琪, 张积家, 2014)、健康消费行为(Romero & Biswas, 2016)以及人际关系(Zhao et al, 2018)相联系。而以往关于空间距离隐喻的多数研究聚焦在空间距离远近对消费者行为的影响。空间距离远近经常被消费者映射于其他层面的距离感知, 譬如以往研究表明空间距离正向影响社会层面、时间层面以及可能性层面的距离判断(Zhang & Wang, 2009), 鲜有研究将空间隐喻两个子维度结合去阐述刺激对于消费者决策的影响机制。本研究采用空间隐喻理论的双元维度(静态位置隐喻+动态距离隐喻)系统阐述了排名列表空间展示方式对于评价极化效应的影响内在机制, 将空间隐喻理论双元子维度纳入同一整体理论框架中考虑。

最后, 本文从认知视角层面拓展了评价极化的前驱心理因素。以往的研究已经基于态度极化理论, 拓展延伸了个体产生评价极化的原因。主要从认知层面的注意力(Dijksterhuis, 2004)以及情绪层面的唤醒情绪(Paulhus & Lim, 1994)两方面展开。本研究所提出的项目感知差异机制作为引发排名列表项目评价极化效应的驱动因素, 从认知视角层面拓展了评价极化的心理机制。同时, 通过实验将积极消极情绪以及唤醒情绪的可替代解释机制进行了有效排除, 证明排名列表展现方式的空间情景线索引发的评价极化更契合个体心理的认知过程。此外, 与以往极化效应研究不同之处在于, 以往研究所关注的态度极化或者评价极化多聚焦于同一产品或目标态度或评级变化所引发的极化效应(Judd & Lusk, 1984; Liberman & Chaiken, 1991; Millar & Tesser, 1986), 鲜有研究比较不同目标产品评价差异所引发的评价极化现象, 本研究的出现扩展了评价极化效应的表现形式与应用情景, 对评价极化效应的心理认知过程进行了更深入的理论场景探索。

6.2 实践意义

首先, 以往研究表明企业可以使用一个不精确的排名声明来掩盖一个品牌的不利排名(Sevilla & Bagchi, 2018), 然而这样的方法可能带来负面效应(Darke & Ritchie, 2007)。本研究表明, 当企业采用水平排名列表呈现方式, 可有效缓解消费者对于该企业产品或品牌评价的负向效应。其次, 对于第三方客观排名机构以及企业自身排名披露可采用不同的排名列表展现方式。具体而言, 第三方机构属于非盈利的机构, 其设定排名榜单的主要目的在于帮助消费者快速识别品牌或产品的优劣, 因此可采用垂直排名列表。然而, 有些排名列表是商家自身推出的, 榜单上的产品都是属于商家自有产品(如京东自营产品), 该类产品排名可以采用水平排名形式。最后, 因为该过程是一种认知偏差的过程, 所以消费者或政策制定者可以有效实施相应的干预措施, 来减少排名列表展现方式所带来的认知偏差。例如, 可以查询排名列表目标产品或品牌的具体得分数值(如排名顺序+具体得分的呈现形式), 从而提升该目标项目的属性可评价性以消除认知偏差。

6.3 未来研究方向

本研究存在以下几点不足: 第一, 本研究所有实验都控制了排名列表在设备端不需要滑动便可全部浏览, 因此现有结论仅适用于包含适量项目的排名列表(如10个以内), 对于包含过多数量的排名列表并不适用。未来研究可以考察当项目列表包含更多项目时, 这种效应是否还会存在。第二, 为了防止消费者在不同设备上来回拖动排名列表, 本研究所有实验均采用固定排名列表图片呈现的方式, 然而在实际的营销情境中, 消费者在浏览排名列表时可能会拖动排名列表进行移动。未来研究可进一步探讨当排名列表在浏览设备来回移动时, 该极化评价效应是否成立。第三, 本研究虽然关注了同一数字形式不同空间位置的线索对于消费者的评价决策, 但该过程同样涉及了数字线索的影响, 未来可以控制排名列表中数字元素的影响, 考察营销情景要素或社会因素对于消费者排名列表决策的影响。

Abelson, R. P. (1995). Attitude extremity. In R. E. Petty, & J. A. Krosnick (Eds.),(pp. 25−42). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Bagchi, R., & Derick, F. D. (2016). numerosity and consumer decision making.,(5), 89–93.

Bagchi, R., & Ince, E. C. (2016). Is a 70% forecast more accuratethan a 30% forecast? How level of a forecast affects inferences about forecasts and forecasters.,(1), 31–45.

Bao, Y. C., Bao, Y. Q., & Sheng, S. B (2011). Motivating purchase of private brands: Effects of store image, product signatureness, and quality variation.,(2), 220–226.

Bargh, J. A., Williams, L. E., Huang, J. Y., Song, H., & Ackerman,J. M. (2010). From the physical to the psychological: Mundane experiences influence social judgment and interpersonal behavior.,(4), 267–268.

Bergen, B. K., Lindsay, S., Matlock, T., & Narayanan, S. (2007). Spatial and linguistic aspects of visual imagery in sentence comprehension.,(5), 733–764.

Brosvic, G. M., & Cohen, B. D. (1988). The horizontal-vertical illusion and knowledge of results.,(2), 463–469.

Cai, F., Shen, H., Hui, & Michael, K. (2012). The effect of location on price estimation: Understanding number-locationand number-order associations.,(5), 718–724.

Casasanto, & Daniel. (2009). Embodiment of abstract concepts: Good and bad in right- and left-handers.,(3), 351–367.

Chae, B., Li, X. P., & Zhu, R. (2013). Judging product effectiveness from perceived spatial proximity.,(2), 317–335.

Chen, S. S., Ke, Y. N., Jiang, J., & Xiao X. (2014). The influence of vertical metaphor of power on power judgment., (2), 388–393.

[陈思思, 克燕南, 蒋奖, 肖潇. (2014). 权力概念的垂直方位空间隐喻对权力判断的影响.(2), 388–393.]

Cogan, D. G. (1949). Neurology of the ocular muscles.,(2), 187.

Crawford, L. E., Margolies, S. M., Drake, J. T., & Murphy, M. E. (2006). Affect biases memory of location: Evidence for the spatial representation of affect.,(8), 1153–1169.

Darke, P. R., & Ritchie, R. J. B. (2007). The defensive consumer: Advertising deception, defensive processing, and distrust.,(1), 114–127.

Dehaene, S., Piazza, M., Pinel, P., & Cohen, L. (2003). Three parietal circuits for number processing.,(3-6), 487–506.

Dehaene, S., Spelke, E., Pinel, P., Stanescu, R., & Tsivkin, S. (1999). Sources of mathematical thinking: Behavioral and brain-imaging evidence.,(5416), 970–974.

Deng, X., Kahn, B. E., Unnava, H. R., & Lee, H. (2016). A "wide" variety: Effects of horizontal versus vertical display on assortment processing, perceived variety, and choice.,(5), 682–698.

Dijksterhuis, A. (2004). Think different: The merits of unconscious thought in preference development and decision making.,(5), 586–598.

Ding, Y., & Zhong, J. Q. (2020). The effect of social crowding on individual preference for self-improvement products.,(2), 216–228.

[丁瑛, 钟嘉琦. (2020). 社会拥挤对自我提升类产品偏好的影响.,(2), 216–228.]

Faro, D. (2010). Changing the future by reshaping the past: The influence of causal beliefs on estimates of time to onset.,(2), 279–291.

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses.,(4), 1149–1160.

Gamliel, E., & Peer, E. (2016). The average fuel-efficiency fallacy: Overestimation of average fuel efficiency and how it can lead to biased decisions.,(2), 435–445.

Hartmann, M., Gashaj, V., Stahnke, A., & Mast, F. W. (2014). There is more than "more is up": Hand and foot responses reverse the vertical association of number magnitudes.,(4), 1401–1414.

Hayes, A. F. (2013).. New York, NY: The Guilford Press.

Holmberg, L. (1975). The influence of elongation on the perception of volume of geometrically simple objects.,(2), 1–18.

Hsee, C. K. (1996). The evaluability hypothesis: An explanation for preference reversals between joint and separate evaluations of alternatives.,(3), 247–257.

Hsee, C. K. (1998). Less is better: When low-value options are valued more highly than high-value options.,(2), 107–121.

Hsee, C. K., & Zhang, J. (2010). General evaluability theory.,(4), 343–355.

Isaac, M. S., Brough, A. R., & Grayson, K. (2016). Is top 10 better than top 9? The role of expectations in consumer response to imprecise rank claims.,(3), 338–353.

Isaac, M. S., & Schindler, R. M. (2014). The top-ten effect: Consumers' subjective categorization of ranked lists.,(6): 1181–1202.

Judd, C. M., & Lusk, C. M. (1984). Knowledge structures and evaluative judgments: Effects of structural variables on judgmental extremity.,(6), 1193–1207.

Koo, D. M., & Lee, J. H. (2011). Inter-relationships among dominance, energetic and tense arousal, and pleasure, and differences in their impacts under online vs. offline environment.,(5), 1740– 1750.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999).. New York: Basic Books.

Landau, M. J., Meier, B. P., & Keefer, L. A. (2010). A metaphor-enriched social cognition.,(6), 1045–1067.

Leclerc, F., Hsee, C. K., & Nunes, J. C. (2005). Narrow focusing: Why the relative position of a good in its category matters more than it should.,(2), 194–205.

Liberman, A., & Chaiken, S. (1991). Value conflict and thought-induced attitude change.,(3), 203–216.

Liu, H. Y., Zhang, S. X. (2019). To see the truth of space: A literature review and prospects of spatial metaphors’ effects on the consumption behavior.,(2), 59–72.

[刘红艳, 张斯贤. (2019). 看清"空间"真面目: 空间隐喻对消费行为的影响研究述评与展望.,(2), 59–72.]

Lu, X., & Hsee, Christopher K. (2018). Joint evaluation versus single evaluation: A field full of potentials.,(8), 827–839.

[路西, HSEE, Christopher K. (2018). 联合评估和单独评估:富有潜力的助推手段.,(8), 827–839.]

Meier, B. P., Hauser, D. J., Robinson, M. D., Friesen, C. K., & Schjeldahl, K. (2007). What"s "up" with god? vertical space as a representation of the divine.,(5), 699–710.

Millar, M., & Abraham, T. (1986). Thought-induced attitude change: The effects of schema structure and commitment.,(2), 259– 269.

Ouellet, M., Santiago, J., Israeli, Z., & Gabay, S. (2010). Is the future the right time?.,(4), 308–314.

Paulhus, D. L., & Lim, D. T. K. (1994). Arousal and evaluative extremity in social judgments: A dynamic complexity model.,(1), 89–99.

Pham, M. T (1996). Cue representation and selection effects of arousal on persuasion.,(4), 373–387.

Pope, D. G. (2009). Reacting to rankings: Evidence from "america's best hospitals".,(6), 1154–1165.

Rodas, M. A., & Roedder, J. D. (2019). The secrecy effect: Secret consumption increases women’s product evaluations and choice.,(6), 1093– 1109.

Romero, M., & Biswas, D. (2016). Healthy-left, unhealthy- right: Can displaying healthy items to the left (versus right) of unhealthy items nudge healthier choices?.,(1), 103–112.

Ryan, K. M. (2018). Vertical video: Rupturing the aesthetic paradigm.,(2), 245–261

Schubert, T. W. (2005). Your highness: Vertical positions as perceptual symbols of power.,(1), 1–21.

Schwartz, B. (1981).. Chicago: University of Chicago Press.

Sevilla, J., Isaac, M. S., & Bagchi, R. (2018). Format neglect: How the use of numerical versus percentage rank claims influences consumer judgments.,(6), 150–164.

Shen, L. X., Hsee, C. K., Wu, Q. S., & Tsai, C. I. (2012). Overpredicting and under profiting in pricing decisions: Evaluability in pricing decisions.,(5), 512–521.

Song, Y. Q., & Zhang, J. J. (2014). Temporal-spatial metaphor in conceptual representation: Can spatial information be activated when processing the temporal reference which implied in the changing shape of objects?,(2), 216–226.

[宋宜琪, 张积家. (2014). 空间隐喻和形状变化对物体内隐时间概念加工的影响.,(2), 216–226.]

Sun, J. (2011). Consumer brand preference construction: The moderating role of evaluation mode.,(8), 103–111.

[孙瑾. (2011). 属性可比性对消费者品牌评价的影响: 评价模式的调节作用.,(8), 103–111.]

Tsiros, M. (2017). Convexity neglect in consumer decision making.,(4), 286–286.

Wang, Z., Lu Z. Y. (2013). The vertical spatial metaphor of moral concepts and its influence on cognition.,(5), 538–545.

[王锃, 鲁忠义. (2013). 道德概念的垂直空间隐喻及其对认知的影响.,(5), 538–545.]

Williams, C. M. (1966). Horizontal versus vertical display of numbers.,(3), 237.

Wu, L. M., Mo, L., & Wang, R. M. (2006). The activation process of spatial representations during real-time comprehension of verbs.,(5), 663–671.

Yunhui, H., & Han, G. (2018). The minimal deviation effect: Numbers just above a categorical boundary enhance consumer desire.,(4), 775–791.

Zhang, M., & Wang, J. (2009). Psychological distance asymmetry: The spatial dimension vs. other dimensions.,(3): 497–507.

Zhao, X. R., He, X. Y., Wei, Z., Chen, G. Y., Chen, Q., & Huang, L. X. (2018). Interpersonal choice: The advantage on the left or on the right?.,(5), 331–338.

Zhu, M., & Ratner, R. K. (2015). Scarcity polarizes preferences: The impact on choice among multiple items in a product class.,(1), 13–26.

Zhu, Y. M. (2019). Influence of consumer participation level on identification in online brand community——The moderating effect of product type and brand familiarity., (2), 51–61.

[朱翊敏. (2019). 在线品牌社群成员参与程度对其社群认同的影响——产品类型和品牌熟悉度的调节., (2), 51–61.]

The polarization effect of project presentation in ranking list on project evaluation

DUAN Shen, MENG Lu

(School of Business, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

As a means of communication to help consumers quickly identify the advantages and disadvantages of brands or products, the ranking list has been paid more and more attention by merchants and consumers. However, most of the existing researches on the ranking effect focuses on comparing the influence mechanism of different ranking list items or positions on consumers, ignoring the influence of different display modes of the same list on consumer evaluation. For this purpose, based on the spatial metaphor theory, the paper studied different display modes (vertical or horizontal) of the same ranking list to explore their impacts on the difference in consumer evaluation of items ranking list.

This study intends to explore the above relationship and its internal mechanism through five experiments. Firstly, two online experiments (Experiment 1a [= 200] and Experiment 1b [= 332], scenario of mobile phone brand evaluation) were conducted to verify that the evaluation polarization effect existed in both the positive ranking list and the negative ranking list. Secondly, Experiment 2 (= 228) was a laboratory experiment to expand the partial ranking list to the whole item ranking list form (gift evaluation scenario). The results show that in the full-ranking list form, consumers’ evaluation difference of items in the vertical ranking list is significantly higher than that in the horizontal ranking list, with the increase of the number of items in the ranking list, evaluation difference becomes more obvious.

Experiment 3 (= 187) adopted common school ranking scenarios to verify the mediating role of item perception difference in the above relationship, the higher evaluation polarization effect of the vertical ranking list than the horizontal ranking list is due to Consumers have greater perceived item differences for items in vertical ranking lists. Finally, Experiment 4 (= 279) applied the form of brand ranking list to verify the main effect, meanwhile, the moderating effect of attribute evaluability was also examined. When the evaluability of attributes is low, the evaluation polarization effect of different lists will appear. On the contrary, when the item attribute of the ranking list is highly evaluable, this polarization effect of evaluation disappeared.

This study expands the relevant theories of ranking effect and spatial metaphor, and provides practical guidance for merchants to flexibly use ranking lists to effectively communicate with consumers. In particular, the contributions of the study include the following: (1) we explore the influence of the change of ranking item spatial position on consumer item evaluation, and thus expand the theoretical framework of ranking effect research; (2) we effectively combine spatial and numerical elements in the context of the ranking list, further expend the theory of numerical cognitive bias under the same dimension of number representation forms; (3) we expand the theoretical application scenarios of “spatial metaphor”. In this study, the two dimensions of spatial metaphor theory (location metaphor + distance metaphor) were employed to systematically illustrate the internal mechanism of the influence of spatial representation of ranking list on evaluating polarization effect. Our study effectively brings the two sub-dimensions of spatial metaphor theory into the overall consideration of the same theoretical framework; (4) we expand the precursor psychological factors of evaluation polarization from a cognitive perspective. The emergence of the study increases and expands the expression forms and application scenarios of evaluating polarization effect, deeply exploring the psychological cognitive process of evaluating polarization effect in theoretical scenarios.

ranking list, evaluation polarization effect, item perceived variance, attribute evaluability, spatial metaphor

2021-02-04

* 中国人民大学2020年度拔尖创新人才培育资助计划成果, 国家自然科学基金青年项目(72002153)资助。

段珅和孟陆为本文共同第一作者, 对本文贡献等同。

孟陆, E-mail: jjzxml123@163.com

B849: F713.55