不同社交媒体使用目的对员工工作绩效的影响机制*

李巧灵 赵君哲 乔诗绮 郭腾飞 王明辉 赵国祥

不同社交媒体使用目的对员工工作绩效的影响机制

李巧灵 赵君哲 乔诗绮 郭腾飞 王明辉 赵国祥

(河南大学心理与行为研究所; 河南大学心理学院, 开封 475004)

基于工作要求−资源理论, 本研究探讨了两种社交媒体使用目的对员工工作绩效影响的内部作用机制, 进而分析两种社交媒体使用目的对员工工作绩效的影响效果。通过369份“领导者−下属”匹配数据, 研究发现:(1)基于工作、社交的社交媒体使用均促进员工工作绩效; (2)基于工作、社交的社交媒体使用均通过工作投入影响工作绩效, 基于社交的社交媒体使用还通过关系冲突影响工作绩效; (3)社交媒体的工作使用和社交使用对员工工作绩效的影响存在相互替代关系。本研究结果不仅从理论上拓展了社交媒体使用的研究视角, 为后续研究提供新的理论框架, 同时通过比较分析为组织管理社交媒体使用提供了新思路。

社交媒体使用, 工作状态, 人际关系, 工作绩效

1 引言

据统计, 《财富》世界500强中超过三分之二的企业普遍使用社交媒体, 企业使用社交媒体已成为一种全球现象(Schlagwein & Prasarnphanich, 2014),理论研究者和管理实践者也越来越关注工作场所中的社交媒体如何改变组织和员工的工作(Wu et al., 2021)。社交媒体(Social Media)指基于Web2.0思想和技术基础之上的支持用户内容生成和交换的一组互联网应用, 允许人们进行撰写、分享、评价、讨论和相互沟通(Kaplan & Haenlein, 2010), 典型应用如Facebook、Twitter、微信、微博等。组织最初引入社交媒体是为了提升绩效, 这一目的导向使多数研究聚焦于工作相关的使用而忽视甚至消极看待社交相关的使用(Brooks, 2015; Demircioglu & Chen, 2019)。值得注意的是, 社交媒体在尚未进入组织前就已作为休闲用途为大众接受, 因此组织不可能完全禁止社交媒体使用。即便组织可以采取各种措施来监管、限制或阻止社交媒体的社交使用, 但是这很有可能带来一系列消极后果, 如降低员工的积极性和幸福感(Leonardi & Vaast, 2017)。此外, 已有研究表明社交媒体使用对工作绩效的影响与不同使用模式之间存在关联(Ding et al., 2019)。从这一角度来看, 理清不同社交媒体使用目的是进行相关研究的重要基础。根据使用和满足理论, 社交媒体使用目的可划分为基于工作和基于社交的社交媒体使用(张新等, 2018)。其中, 基于工作的社交媒体使用指员工利用社交媒体进行信息传递和知识共享等活动, 促进资源产生、团队协作以及核心工作信息和内容的交换等(Benitez et al., 2018); 基于社交的社交媒体使用指员工利用社交媒体维系和构建人际关系, 有效实现社会和个人信息的交流, 提供社会和情感支持(Song et al., 2019)。基于此, 本研究在明确社交媒体使用目的(工作/社交)的基础上, 进一步探讨其与员工工作绩效的关系。

理解和解构社交媒体使用目的对员工绩效的作用机制是全面认识社交媒体使用的关键所在, 然而目前的研究仍有一些亟需解决的问题。第一, 学者们更倾向于工作机制, 如组织承诺、工作满意度等(Chu, 2020), 忽视了“人际机制”这一重要领域。因此, 本文综合工作和人际两大机制来解释社交媒体使用目的的影响机制。第二, 与传统工作环境相比, 社交媒体创设了更加丰富多元的数字化环境, 重塑了员工的工作和沟通方式, 对其工作状态和人际关系产生了更复杂的影响。与该组织现状相对应的是, 学者们关于社交媒体在工作场所的使用一直存在着争议:一些学者鼓励利用社交媒体增强员工的工作动机和积极性(Bizzi, 2017); 另一些学者则认为社交媒体的使用会给组织带来巨大风险和挑战, 如社交媒体的引入无形中给员工带来更大的压力(Bucher et al., 2013)。因此, 我们从积极和消极视角选取人际、工作两方面变量来解释社交媒体使用的影响, 以期能够回应这一争议。

随着组织管理理念和结构的不断革新, 管理者对于社交媒体也有了更准确的认知, 实现了从“该不该使用”到“如何有效发挥价值”的转变。学者们开始从更全面的视角看待基于不同目的的社交媒体使用, 如用于休闲、社交的社交媒体使用并非只存在消极影响, 合理应用有助于改善员工的心理健康, 提高情感承诺等(Wu et al., 2020; Luo et al., 2018)。但是关于积极和消极的影响研究大多是割裂地探讨基于工作、社交的社交媒体使用, 忽略了两者之间可能存在的共同作用。Sun和Shang (2014)曾指出与社交相关的使用能促进与工作相关的使用, 还有一些学者通过质性研究发现Ding talk (工作导向)和微信(社交导向)两种社交媒体工具在工作时能够产生积极的协同效应, 提高团队和员工的绩效(Song et al., 2019)。换言之, 不同目的的社交媒体使用并非是孤立存在的, 两者必然是共同塑造员工行为的, 因此只考虑一种社交媒体使用不利于全面系统地认识其作用效果。基于此, 本研究在上述分析的基础上, 探讨基于工作的社交媒体使用和基于社交的社交媒体使用对员工工作绩效的交互效应。

根据工作要求−资源理论, 工作特征要素可以分为工作要求和工作资源, 其中工作资源指工作中与生理、心理、社会或组织等方面相关的“正向因素”, 不仅可以对员工的动机过程产生积极影响, 还能减少工作要求所带来的消极影响(Bakker & Demerouti, 2017)。本研究通过探讨社交媒体使用对工作投入和人际信任的影响来表征它对工作动机的增益作用, 以及对工作干扰和人际信任的影响来表征它对工作要求的缓冲作用(van Zoonen et al., 2017; Saxton & Guo, 2020)。具体而言, 工作场所中社交媒体的使用一方面能够为员工提供动机性资源, 保证员工积极的工作状态; 另一方面又能够缓解工作要求所带来的消极影响, 避免产生倦怠, 最终体现于员工绩效提升。基于此, 本研究将从两方面说明社交媒体使用所带来的积极影响, 并通过引入工作状态和人际关系两类变量进一步理解社交媒体使用发挥作用的工作和人际机制。通过全视角的研究思路, 不仅可以丰富社交媒体的理论研究, 同时也促进了组织对社交媒体的认识和管理, 有助于引导员工合理使用社交媒体, 这对于提高组织绩效, 促进组织可持续发展等具有重要的理论价值和实践意义。

1.1 社交媒体使用与工作绩效

一些学者认为员工通过使用社交媒体能够积累和调动一些无形或有形的资源, 并将这些通过使用社交媒体产生的社会资源称为社交媒体资本(Saxton & Guo, 2020)。在使用社交媒体的过程中, 员工主要靠信息沟通、正式/非正式的联系来构建社交媒体资本。首先, 社交媒体打破了时间、地点等的限制, 加速了组织内部信息和知识的共享(van Zoonen et al., 2016)。工作信息有助于员工更好地获取工作和任务知识, 提高工作效率(Yang et al., 2021); 社交信息则有助于员工形成表达网络, 带来情感利益(Luo et al., 2018)。其次, 区别于传统的互动模式, 社交媒体打破了层次界限, 有助于上下级之间、同事之间的社会互动和关系构建, 使员工感受到支持和信任。员工通过有效的社会互动获得充足能量来提升个体的心理资源, 带来积极心理体验, 从而提高员工的工作满意度和工作绩效(诸彦含等, 2017; Wu et al., 2021)。根据工作要求−资源理论, 工作资源是工作中的“正向因素”, 充裕的工作资源能够促进工作目标的实现。

基于此, 我们认为, 假设1:基于工作的社交媒体使用和基于社交的社交媒体使用均显著正向影响员工工作绩效。

1.2 社交媒体使用对工作绩效的作用机制:基于增益路径

根据工作要求−资源理论, 工作资源拥有天然的动机特性, 可以激发员工的动机和提高工作投入, 进而产生积极影响。一方面, 工作场所中的社交媒体可用于协助员工工作和信息分享, 减少工作中的沟通障碍, 使得员工可以轻松有效地分享资源和信息(Parveen et al., 2015)。同时专业性的工作知识分享更是一种互惠行为, 有助于分享者和接收者双方的知识积累和能力提高(Yang et al., 2021), 进而增加员工的工作资源。另一方面, 与传统媒体相比, 社交媒体的使用加强了组织内部沟通、员工与他人之间的积极互动, 不仅可以帮助员工和组织中与自己相似的人之间建立关系, 还能够帮助员工获取来自于同事和上级的支持(Yoganathan et al., 2021)。员工在工作环境中获得的资源会影响其工作投入状态, 因此我们认为社交媒体使用有助于员工获得更多的资源进而影响其工作投入(Men et al., 2020)。工作投入作为一种积极工作状态, 主要通过活力、奉献和专注来表征(Schaufeli et al., 2002)。高工作投入状态下的员工会拥有更多的积极情绪体验, 愿意和同事保持良好的人际关系, 保证了高效的沟通协作。此外, 员工通常会对自己的任务表现出强烈的责任感和奉献意愿, 能够完成角色内的任务绩效, 从整体上提升了工作绩效(聂国栋等, 2020)。

基于此, 我们认为, 假设2:工作投入在基于工作(a)、社交(b)的社交媒体使用与工作绩效之间起中介作用。

社交媒体作为一个信息平台, 能够展示个人信息, 如社会关系网等身份信息。身份透明让员工可以了解他人的相关信息, 为信任的发展创造条件(Liang, Tian et al., 2020)。具体而言, 员工将社交媒体用与工作相关的活动时使员工能够了解同事的知识, 促进了员工间的知识共享(Kipkosgei et al., 2020)。因此, 员工可以识别相关领域里的专家, 并从同事那里获得与工作相关的知识, 促进员工对同事能力的肯定。根据以往关于信任的研究, 能力信任是影响人际信任的重要因素(Mayer et al., 1995)。员工通过社交媒体了解到他人的能力, 会进一步促进彼此间的信任。此外, 员工能够迅速找到和同事的共同点, 相似的兴趣和愿景会进一步促进员工之间的信任(Sun et al., 2019)。与社交相关的使用强调社会联系和互动, 员工通过进行频繁且可见的社交活动促进非正式关系, 进而培养友谊和信任(Fu et al., 2019)。社交媒体使用所带来的工作资源能够帮助员工建立基于信任的职业和人际关系, 让个体感到安全和信心, 加强彼此的社会交换关系(Kipkosgei et al., 2020)。而这些交换关系有利于员工间的信息、经验等工作资源的双向流通, 进而逐渐转变为对工作目标的奉献, 最终提升员工的工作绩效(Chen & Wei, 2020)。

基于此, 我们认为, 假设3:人际信任在基于工作(a)、社交(b)的社交媒体使用与工作绩效之间起中介作用。

1.3 社交媒体使用对工作绩效的作用机制:基于缓冲路径

在越来越动态化的工作环境中, 工作干扰成为了一种普遍且不可避免的现象, 因此如何应对工作场所中的干扰就显得尤为重要(Puranik et al., 2020)。工作干扰所带来的消极影响在一定程度上是由于员工没有充足的资源去应对, 产生疲劳和消极情绪所导致的(Keller et al., 2019)。根据工作要求−资源理论的“缓冲”假设, 当员工使用社交媒体获得充足的工作和个人资源时, 他们可以有效减少工作干扰的出现以及随之产生的消极影响。具体而言, 充足的资源能够增加员工对工作干扰的控制, 使员工能够自行决定是否将注意力注意到造成干扰的事件上(Bakker et al., 2007)。Keller等人(2019)也从另一个视角解读该现象, 当员工能够拥有足够应对工作干扰的资源, 他们会感知到更少的工作干扰。社交媒体的可见性可以加强员工关于“谁知道什么, 谁知道谁”的元知识, 使员工直接定位组织中的专家并获得自己所需要的知识(Sun et al., 2020), 避免无关信息对正常工作的干扰。此外, 通过社交媒体进行的社交活动是一种具有积极意义的休息机制, 能够帮助员工恢复资源(Wu et al, 2020)。因此, 员工通过在工作中不断补充资源不仅能降低员工对工作干扰的感知, 而且能够有效应对工作干扰, 减少其带来的消极影响。更低的工作干扰使员工能够更集中于当前的工作, 同时能够减少员工的不满和抱怨(Keller et al., 2019), 营造积极的工作氛围。在这种情况下, 员工一方面能够完成既定的任务, 另一个方面也由于较高的工作满意度更愿意在组织内建立更多的联系, 奉献更多的时间和精力(Liang, Xin et al., 2020)。

基于此, 我们认为, 假设4:工作干扰在基于工作(a)、社交(b)的社交媒体使用与工作绩效之间起中介作用。

关系冲突会导致消极情绪、愤怒、紧张和分歧行为等问题, 员工需要花费大量的时间和精力来处理, 这很有可能使其处于一种资源耗竭的状态(Bruk-lee & Spector, 2006)。这种情况下, 员工不仅会对工作投入更少的精力, 表现出糟糕的工作表现, 还会导致与同事的消极互动(Mulki et al., 2015)。反之, 当员工拥有充足的个人资源和工作资源时, 关系冲突所带来的认知压力和紧张感会有所缓解, 员工也有能力去合理应对和处理关系冲突, 从而避免产生严重的消极影响。首先, 频繁的互动为员工得到社会和情感支持提供了条件, 员工之间的亲密关系和归属感有助于彼此间的相互理解, 避免产生关系冲突的同时也有助于抵消产生的消极影响(Jiang et al., 2019)。其次, 社交媒体创造了一个友好的虚拟环境, 员工之间可以互相交流工作相关的信息, 有效避免和减少了沟通障碍, 进而减少由于信息交流不足所造成的关系冲突(Cao & Ali, 2018)。最后, 完成任务之余借助社交媒体进行休息, 也是一种恢复机制, 能够帮助员工恢复资源(Cheng & Cho, 2021)。

基于此, 我们认为, 假设5:关系冲突在基于工作(a)、社交(b)的社交媒体使用与工作绩效之间起中介作用。

1.4 不同社交媒体使用目的之间的交互效应

高绩效需要任务要求和社会交流之间的密切配合, 这一特点在使用社交媒体的互动环境中进一步得到强化(Chen & Wei, 2020)。当员工出于工作目的使用社交媒体时, 社交媒体的社交用途能够进一步加强工作使用的效用, 这个过程中产生的工作资源能够互相补充和叠加, 促进员工形成良好的工作态度和职场关系, 继而提高工作绩效。根据工作要求−资源理论, 社交媒体使用作为一种工作资源能够加强员工的动机过程, 同时工作场所的限制性使社交媒体使用具有工作指向的特点, 因而无论是出于社交目的还是工作目的使用社交媒体所获得的资源在一定程度上都将有利于改善员工的工作态度和行为。具体而言, 通过基于工作的社交媒体使用, 员工能够有效进行工作信息沟通、工作知识共享、帮助他人解决工作问题等, 获得提高工作能力的资源, 对工作绩效产生积极影响(Lu et al., 2015)。在这种情况下, 员工若能继续通过社交相关的社交媒体使用来加强与同事的互动, 建立多元的关系网络(Fu et al., 2019), 获得支持和鼓励, 将会进一步提高员工的积极工作体验。充足的工作资源有利于员工更加投入工作, 建立和谐的人际关系, 使员工展现出更高的绩效水平。同时, 由于不同导向的社交媒体可以产生不同类型的工作资源(Song et al., 2019), 即工作导向的社交媒体具有工作价值、社交导向的社交媒体具有表现价值, 所以当员工基于工作的社交媒体使用水平较低时, 基于社交的社交媒体使用产生的积极影响可能会减弱。换言之, 单一的社交媒体使用行为只能有限地发挥社交媒体的价值。在整合上述假设的基础上, 我们认为员工在工作场所使用社交媒体的过程中, 基于工作和基于社交的社交媒体使用之间存在相互协同的关系, 即二者的交互项正向影响员工的工作投入、工作干扰、人际信任和关系冲突, 进而影响员工的工作绩效。

基于此, 我们提出假设6:基于工作和基于社交的社交媒体的正向交互影响工作投入(a)、工作干扰(b)、人际信任(c)、关系冲突(d), 进而影响员工的工作绩效。

2 研究方法

2.1 研究对象与程序

本研究以国内互联网企业的中层和基层员工为调研对象, 选择上海、河南等地的企业进行调查研究。采用问卷调查的方式收集了领导者−员工匹配问卷, 其中问卷发放以纸质量表为主、电子量表为辅。施测过程以研究者本人参与和委托代理人相结合的形式进行, 所有研究对象被告知问卷调查以匿名形式进行, 收集到的数据完全用于科学研究, 具有严格保密性。作答结束后, 采用配对的方式将上级与下级按照编码顺序进行一一对应, 在避免研究对象个人信息遗漏的同时保证问卷配对的真实性和有效性。本研究中领导者报告自身人口统计学信息和对下属的工作绩效评价, 员工报告自身的社交媒体使用、工作投入、工作干扰、人际信任、关系冲突和人口统计学信息。在其公司行政人员的配合和帮助下, 本研究共发放519份问卷, 回收到的有效配对问卷为369份, 问卷的有效回收率为71.1%。

2.2 变量测量

本研究中的变量测量均选自国内外成熟量表, 并采用标准的翻译−回译程序将部分量表翻译为中文。所有量表均采用Likert 7点计分方法, 1表示“非常不同意”, 7表示“完全同意”。

社交媒体使用:采用由张新等人(2018)修订的Gonzalez开发的社交媒体使用量表, 该量表分为基于工作的和基于社交的社交媒体使用两个维度, 包括9个测量条目。例如“我利用社交媒体在工作闲暇时休闲”。本研究中该量表的工作、社交两个维度的Cronbach’s α系数分别是0.80、0.75。

工作投入:采用Schaufeli等人(2006)编制的工作投入量表, 包括9个测量条目。例如“工作时我感觉精力充沛”。本研究中的Cronbach’s α系数是0.93。

工作干扰量表:采用Ou和Davison (2011)编制的工作干扰量表, 包括3个测量条目。例如“使用社交媒体非常影响我集中精力工作”。本研究中的Cronbach’s α系数是0.69。

人际信任:采用McAllister (1995)编制的人际信任量表, 包括11个测量条目。例如“我对自己与同事之间的人际关系投入了很多感情”。本研究中的Cronbach’s α系数是0.84。

关系冲突:采用Jehn和Bendersky (2003)编制的关系冲突量表, 包括3个测量条目, 例如“我和领导(同事)之间存在较多的情感冲突”, 本研究中的Cronbach’s α系数是0.79。

工作绩效:釆用van Scotter和Motowidlo (1996)编制的工作绩效量表, 共15个测量条目, 任务绩效、人际促进、工作奉献维度均为5个条目。为了有效避免社会赞许效应对本研究的影响, 将采用管理者他评的方式对员工绩效进行测量, 本研究中的Cronbach’s α系数是0.91。

控制变量:根据以往的研究, 把员工的性别、年龄、教育程度及工作年限作为控制变量(Liang, Xin et al., 2020)。

3 研究结果

3.1 验证性因子分析

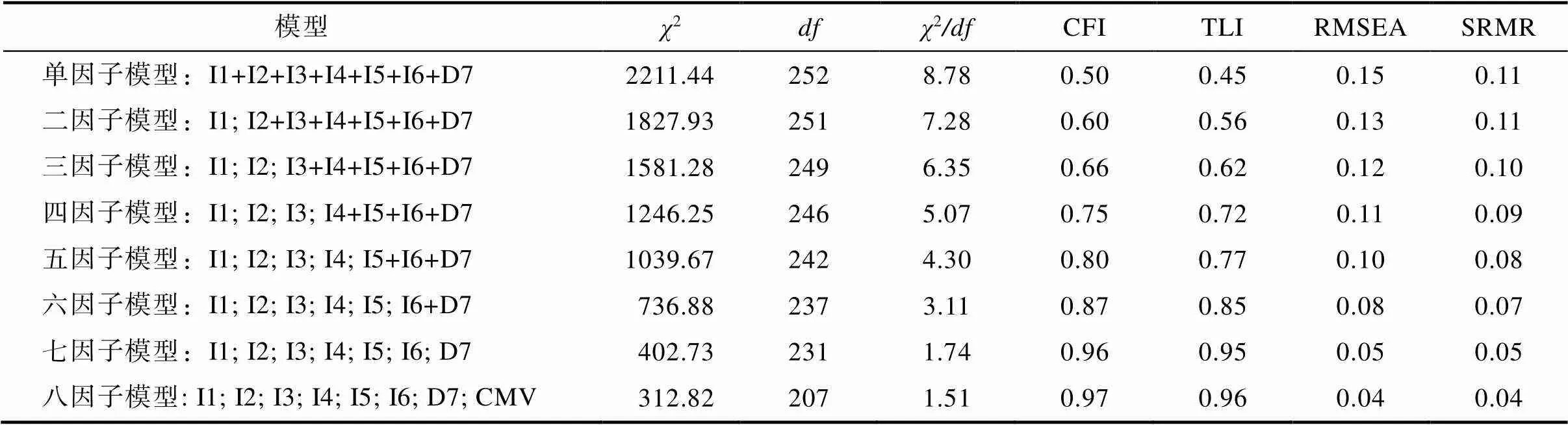

通过验证性因子分析, 检验基于工作的社交媒体使用、基于社交的社交媒体使用、工作投入、工作干扰、人际信任、关系冲突、工作绩效这7个变量的潜变量的区分效度。如表1所示, 七因子模型拟合指数达到要求(RMSEA/SRMR < 0.08, CFI/ TLI > 0.90)且呈现最优结果, 说明在本研究中7个变量具有良好的区分效度。

此外, 在本文涉及的7个变量中, 除了员工的工作绩效外, 其余6个变量均来源于员工的自我报告, 可能会导致同源偏差。因此, 根据Podsakoff等人(2003)以及Dulac等人(2008)的建议, 采用了Harman单因子法和未测单一方法潜因子法来检验同源偏差。Harman单因子检验结果显示, 未经旋转的第一个因子为只解释了总变异的28.78%。未测单一方法潜因子法结果表明, 同源偏差潜因子的AVE值仅为0.02, 远远低于临界值0.5, 表明本文涉及的变量的同源偏差问题并不明显。

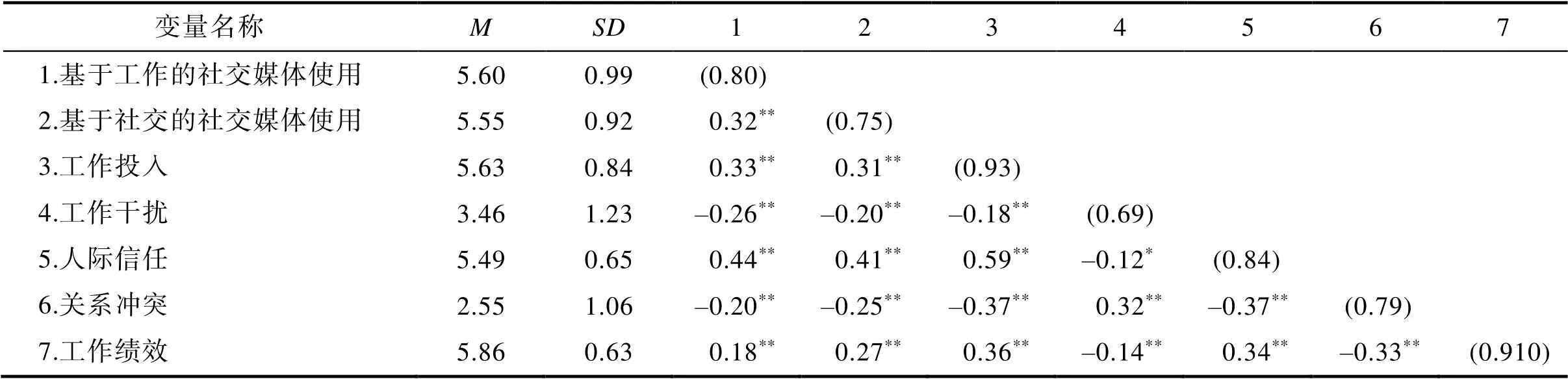

3.2 描述性统计与相关分析

本研究所涉及各研究变量的均值、标准差和两两之间的皮尔逊相关系数总结于表2中。结果显示, 基于工作、社交的社交媒体使用和中介变量、结果变量都显著相关, 初步符合理论预期。

3.3 假设检验

假设1a和假设1b从工作要求−资源视角假设了基于工作、社交的社交媒体使用对工作绩效的积极影响, 如表3所示, 基于工作、社交的社交媒体使用显著正向影响工作绩效。因此, 假设1得到了支持。

表1 区分效度检验和共同方法偏差分析结果

注:= 369; I1代表基于工作的社交媒体使用, I2代表基于社交的社交媒体使用, I3代表工作投入, I4代表工作干扰, I5代表人际信任, I6代表关系冲突, D7代表工作绩效, CMV代表同源偏差, “+”代表两个因子合并为一个因子。

表2 主要研究变量的平均值、标准差、信度和相关性

注:= 369;< 0.05,< 0.01(双尾检验)。表格中对角线上括号内为α信度系数。

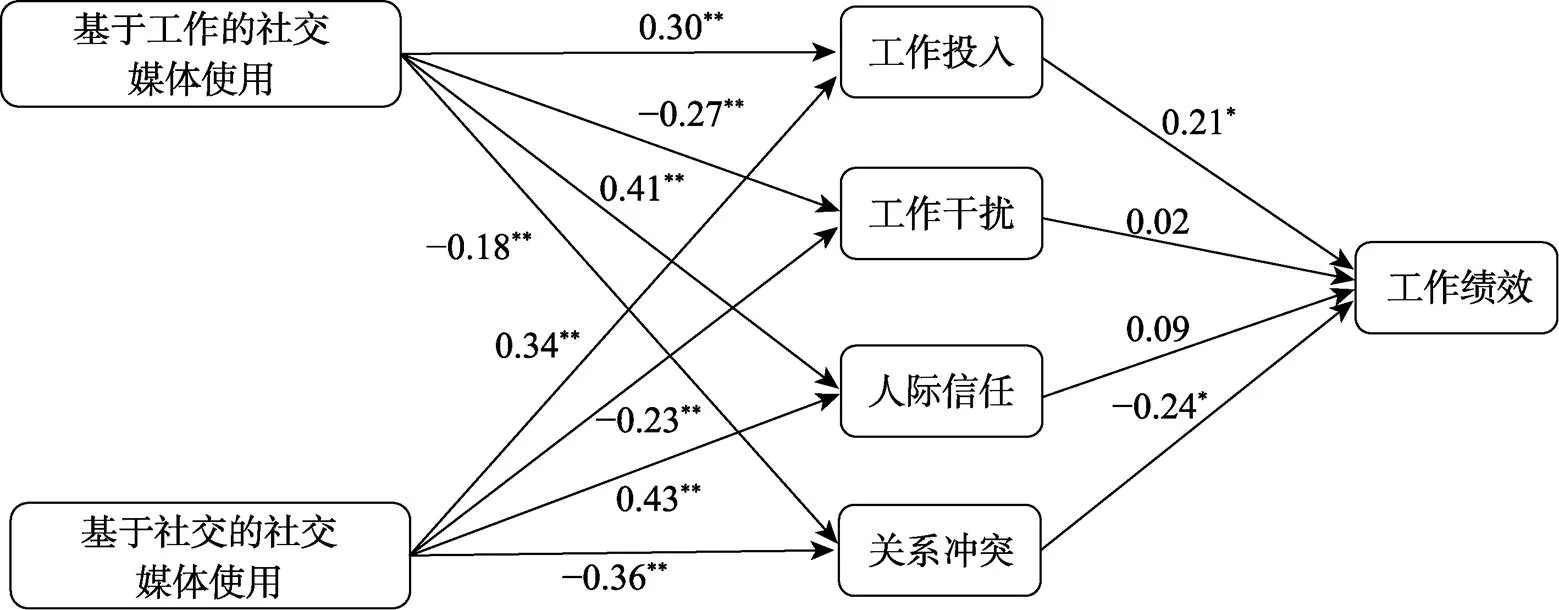

假设2a和2b认为工作投入在基于工作、社交的社交媒体使用和工作绩效之间起到中介作用。如表3所示, 基于工作的社交媒体使用通过工作投入正向影响工作绩效的间接效应显著(= 0.063,= 0.082), 但Bootstrap = 1000的95%置信区间为[0.003, 0.146], 不包含0; 基于社交的社交媒体使用通过工作投入正向影响工作绩效的间接效应检验中(= 0.088,= 0.022), 且Bootstrap = 1000的95%置信区间为[0.027, 0.159], 因此间接效应存在。同时, 假设3a和3b认为人际信任在基于工作、社交的社交媒体使用和工作绩效之间起到中介作用。如表3所示, 人际信任通过基于工作、社交的社交媒体使用影响工作绩效的间接效应不显著。因此, 假设2得到支持, 假设3被拒绝。

假设4a和4b认为工作干扰在基于工作、社交的社交媒体使用和工作绩效之间起到中介作用。如表3所示, 工作干扰通过基于工作、社交的社交媒体使用影响工作绩效的间接效应不显著。同时, 假设5a和5b认为关系冲突在基于工作、社交的社交媒体使用和工作绩效之间起到中介作用。与假设提到的缓冲影响一致, 基于社交的社交媒体使用通过关系冲突正向影响工作绩效的间接效应显著(= 0.088,= 0.022), 且Bootstrap = 1000的95%置信区间为[0.027, 0.182]。但是, 基于工作的社交媒体使用通过关系冲突正向影响工作绩效的间接效应检验不显著。因此, 假设4被拒绝, 假设5得到部分支持。

为了更直接地描述社交媒体使用对工作绩效的影响以及作用机制, 研究结果整理如图1所示。

3.4 不同社交媒体使用目的之间的相互关系

由于不同目的的社交媒体使用之间可以同时通过工作投入对工作绩效产生影响, 所以通过检验基于工作、社交的社交媒体使用之间的交互效应来探究二者是否存在相互关系, 如表4和表5所示, 基于工作、社交的社交媒体使用的交互项负向预测员工的工作投入(= –0.11,= 0.046), 并且工作投入能够正向预测员工的工作绩效(= 0.15,= 0.008), 间接效应为–0.016 (95% CI = –0.045 ~ –0.001)。综上, 尽管假设6未得到支持, 但是分析结果指出了另一种交互效应形式:替代作用。具体而言, 在原有中介机制的基础上, 基于工作的社交媒体使用与基于社交的社交媒体使用之间存在负向交互, 并且能够通过工作投入进一步影响工作绩效, 即基于工作的社交媒体使用与基于社交的社交媒体使用可以相互替代。

表3 基于工作、社交的社交媒体使用的主效应和中介效应分析

注:= 369;< 0.05,< 0.01。

图1 基于工作、社交的社交媒体使用对工作绩效的影响机制

表4 交互效应分析结果

注:= 369;< 0.05,< 0.01。

表5 中介效应值

注:= 369。

4 讨论

本研究基于工作要求−资源理论, 探索员工基于不同目的的社交媒体使用对其工作绩效的影响机制。针对369份数据的分析结果表明:工作场所中的社交媒体使用对于员工来说是一种工作资源, 能够通过促进工作投入和减少(缓解)关系冲突提高员工绩效。具体而言, 基于工作和社交的社交媒体使用能够同时通过工作投入对工作绩效产生影响。此外, 关系冲突在基于社交的社交媒体使用行为和工作绩效之间也起到了中介作用。以往关于社交媒体使用行为的研究大多都是从基于社交媒体使用的单一维度出发探讨其影响机制(Demircioglu & Chen, 2019; Luo et al., 2018), 研究视角相对单一, 且对其中的作用机制缺乏深入分析。因此, 本研究基于工作要求−资源理论的视角, 从增益和缓解两条路径验证了社交媒体使用对组织结果的影响效果, 并进一步发现基于不同目的的社交媒体使用之间存在的替代作用, 这对已有研究成果进行了补充和拓展。

4.1 理论贡献

第一, 本研究为了揭示社交媒体使用作为一种工作资源的影响效果, 将工作要求−资源理论引入到社交媒体使用的研究中, 从增益和缓冲路径探究了不同特性社交媒体使用所产生的影响, 为有关社交媒体使用的理论研究提供了新的视角。结果表明, 社交媒体可以看作是一种工作资源, 对工作绩效产生积极影响(聂国栋等, 2020; Wu et al., 2021)。一方面, 员工通过使用社交媒体形成庞大的社交网络来获取信息和资源, 同时也可以作为第三者的身份通过观察同事之间的沟通互动进行学习, 进而提高工作能力和工作效率(Liang, Xin et al., 2020)。另一方面, 社交媒体使用改善了传统工作场所中所存在的沟通障碍、知识隐藏、关系冲突等诸多问题(王鹏等, 2019), 减少了资源损耗。因此, 工作场所中社交媒体的使用行为能够帮助员工获得、维持足够的资源来进行工作, 以达到规定的绩效目标。

第二, 本研究基于以往学者的观点, 整合了工作状态和人际关系两个视角对社交媒体使用行为和员工绩效间的机理进行了深入挖掘, 打开了社交媒体使用与员工产出间的内部黑箱。本研究发现, 社交媒体能够为员工创造直接有效的工作环境, 信息的易得性和及时性能够有效保证工作效率, 让员工可以专注于工作(van Zoonen et al., 2017)。同时, 基于社交的社交媒体还有助于员工建立、维系和发展人际关系, 能够增加员工的积极情绪和社会支持, 塑造了良好的工作氛围, 避免了冲突的产生(Jiang et al., 2019; Kipkosgei et al., 2020)。与以往研究一致, 尽管社交媒体能够促进信任和减少干扰, 但是这并没有直接对员工的绩效表现产生影响(Nilasari, 2020)。我们认为员工之间的信任形成可能只局限于个人层面, 员工更多关注自身, 因而不会直接影响工作绩效。人际信任和工作绩效之间可能还存在一定的中介机制或边界调节, 这也有待学者们进一步探索。此外, 尽管社交媒体的熟练使用能够帮助员工减少工作中的干扰, 但是由于工作干扰是一种普遍存在的问题, 因此其他干扰的存在影响了这一路径的作用。

第三, 本研究挖掘和探讨了基于工作的社交媒体使用和基于社交的社交媒体使用之间的相互作用, 进一步完善了社交媒体领域的相关研究。以往研究大多将不同的社交媒体使用看作是平行关系, 忽略了可能存在的相互作用产生的影响。基于此, 本研究探讨了基于工作和基于社交的社交媒体使用之间的交互效应, 结果表明二者负向交互影响员工的工作投入, 进而影响员工的工作绩效。换言之, 社交媒体在工作场所中的社交和工作使用在“社交媒体−工作状态−工作绩效”中存在相互替代的关系。这一结果与已有研究中认为二者之间协同互补的观点相反(Song et al., 2019), 可能存在以下原因:首先, 本研究将社交媒体使用限制在工作场所内, 因此社交媒体相关的使用的互动对象仅限于组织内部人员, 进而使得社交媒体使用带来的影响仅指向组织内部, 所以产生的影响机制之间可以相互替代。其次, Song等人(2019)仅关注了DingTalk和WeChat两种社交媒体, 而本研究中不同目的的社交媒体使用则不局限于某种特定的社交媒体工具, 是更广泛意义上的社交媒体使用, 因而在研究结果上存在差异(McFarland & Ployhart, 2015)。最后, 本研究采用了量化研究并通过检验交互效应来说明两种社交媒体使用之间的关系(彭坚等, 2020)。这一结果通过揭示了基于工作和基于社交的社交媒体使用目的联合作用形式, 丰富了学术界对社交媒体使用影响效果的全面认识。同时, 与以往结果的矛盾之处也为今后的研究提供了新的思路和视角。

4.2 实践启示

本研究聚焦于探讨员工的社交媒体使用行为对工作绩效的影响机制, 对于组织优化社交媒体管理实践具有重要参考价值。第一, 管理者应当以综合视角来看待社交媒体使用行为, 摒弃对利用社交媒体进行社交活动的刻板印象, 应允许员工在一定范围内进行对工作有积极影响的非工作活动。适当的休闲、社交活动能够帮助员工从“高压”环境中暂时脱离出来, 作为一种有效的资源恢复路径帮助员工在后续的工作中更加投入。

第二, 从社交媒体使用的交互效应来看, 基于工作和社交的社交媒体使用在通过工作投入影响工作绩效的路径中存在相互替代的关系。因此, 管理者应当意识到尽管基于工作/社交的社交媒体的使用均能够有效改善员工的工作状态和行为, 但是它们的广泛使用也有可能限制彼此的积极影响。从实践的角度来看, 更多的工作/社交相关的社交媒体使用并不总是好的, 组织需要在二者之间找到有效的平衡。

4.3 不足和展望

第一, 本研究在研究设计和数据分析上还有进一步改善的空间。首先, 本研究采用的是横截面数据, 无法对变量之间的因果关系做出严谨论断, 结果难以反映社交媒体使用、人际关系、工作状态、工作绩效的动态影响过程。未来研究可以采取具有时间跨度的纵向追踪方法, 对变量进行多次重复测量, 深入探讨社交媒体使用和工作绩效之间的作用机制。其次, 在样本选取上, 本研究把员工当作一个同质的整体, 忽略了潜在的群体差异。以往研究表明个体特质、背景因素等也会影响到社交媒体使用(Hruska & Maresova, 2020)。未来研究可以从不同性别、不同职业、不同文化等视角探究社交媒体使用的差异性影响。

第二, 本研究在研究内容上有进一步的扩展空间。首先, 本研究结果显示基于社交和工作的社交媒体使用行为均通过增益路径, 对工作绩效产生积极影响, 但研究没有考虑社交媒体使用的结果还会受到使用频率和程度的影响。一直以来都有研究在揭示社交媒体可能存在的阴暗面, 如对工作产生干扰、网络成瘾, 这些消极影响的存在是基于过度使用和工作时间外使用等为前提条件(Moqbel & Kock, 2018; 聂国栋等, 2020)。未来可以考虑探索社交媒体使用频率增加可能会带来的影响, 挖掘社交媒体使用与组织结果之间是否存在曲线关系, 为组织实践提供更全面的理论指导。其次, 关于工作场所中社交媒体使用的影响, 本研究仅涉及了工作绩效这一变量, 未能充分揭示社交媒体的价值。未来研究可以结合其他变量, 如工作满意度、组织承诺, 进一步挖掘员工的社交媒体使用行为对员工工作态度和行为的作用和影响, 丰富组织管理中社交媒体领域的相关研究。最后, 本研究仅考虑了单一水平的变量, 忽略了团队因素对测量结果和研究结果的影响(Richard et al., 2009), 如团队文化氛围。未来研究可以纳入团队或组织水平的高层次构念, 采用跨层分析对数据进行挖掘, 全方面考察组织因素、个人因素等对社交媒体作用机制可能存在的影响。

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2017). Job demands resources theory: Taking stock and looking forward., 22(3), 273–285.

Bakker, A. B., Hakanen, J. J., Demerouti, E., & Xanthopoulou, D. (2007). Job resources boost work engagement, particularly when job demands are high.,(2), 274–284.

Benitez, J., Castillo, A., Llorens, J., & Braojos, J. (2018). IT-enabled knowledge ambidexterity and innovation performance in small U.S. firms: The moderator role of social media capability.,(1), 131–143.

Bizzi, L. (2017). Should HR managers allow employees to use social media at work? Behavioral and motivational outcomes of employee blogging.,(10), 1–28.

Brooks, S. (2015). Does personal social media usage affect efficiency and well-being?,, 26–37.

Bruk-Lee, V., & Spector, P. E. (2006). The social stressors- counterproductive work behaviors link: Are conflicts with supervisors and coworkers the same?,(2), 145–156.

Bucher, E., Fieseler, C., & Suphan, A. (2013). The stress potential of social media in the workplace.,(10), 1639–1667.

Cao, X. F., & Ali, A. (2018). Enhancing team creative performance through social media and transactive memory system.,, 69–79.

Chen, X., & Wei, S. (2020). The impact of social media use for communication and social exchange relationship on employee performance.,(6), 1289–1314.

Cheng, Y.-S., & Cho, S. (2021). Are social media bad for your employees? Effects of at work break activities on recovery experiences.,, Article 102957.https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021. 102957.

Chu, T. H. (2020). A meta-analytic review of the relationship between social media use and employee outcomes.,, Article 101379. https://doi.org/ 10.1016/j.tele.2020.101379.

Demircioglu, M. A., & Chen, C.-A. (2019). Public employees' use of social media: Its impact on need satisfaction and intrinsic work motivation.(1), 51–60.

Ding, G. Q., Liu, H. F., Huang, Q., & Gu, J. B. (2019). Enterprise social networking usage as a moderator of the relationship between work stressors and employee creativity: A multilevel study.,(8), Article 103165. https://doi.org/10.1016/j.im.2019.04.008.

Dulac, T., Coyle-Shapiro, J. A. M., Henderson, D. J., & Wayne, S. J. (2008). Not all responses to breach are the same: The interconnection of social exchange and psychological contract processes in organizations.,(6), 1079–1098.

Fu, J., Sawang, S., & Sun, Y. (2019). Enterprise social media adoption: Its impact on social capital in work and job satisfaction.,(16), 1–17.

Hruska, J., & Maresova, P. (2020). Use of social media platforms among adults in the United States-Behavior on social media.,(1), 1–14.

Jehn, K. A., & Bendersky, C. (2003). Intragroup conflict in organizations: A contingency perspective on the conflict- outcome relationship.,(3), 187–242.

Jiang, F., Lu, S., Zhu, X., & Song, X. (2019). Social media impacts the relation between interpersonal conflict and job performance., Advance online publication. https://doi.org/10.1111/1744– 7941.12250.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media.,(1), 59–68.

Keller, A. C., Meier, L. L., Elfering, A., & Semmer, N. K. (2019). Please wait until I am done! Longitudinal effects of work interruptions on employee well-being.,(2), 148–167.

Kipkosgei, F., Kang, S. W., & Choi, S. B. (2020). A team-level study of the relationship between knowledge sharing and trust in Kenya: Moderating role of collaborative technology.,(4), 1–13.

Leonardi, P. M., & Vaast, E. (2017). Social media and their affordances for organizing: A review and agenda for research.,(1), 150–188.

Liang, L., Tian, G., Zhang, X., & Tian, Y. (2020). Help comes from understanding: The positive effect of communication visibility on employee helping behavior.,(14), Article 5022. https://doi.org/10.3390/ijerph17145022.

Liang, M., Xin, Z., Yan, D. X., & Fei, J. X. (2020). How to improve employee satisfaction and efficiency through different enterprise social media use.. Advance online publication. https://doi.org/10.1108/JEIM-10-2019-0321.

Lu, B., Guo, X., Luo, N., & Chen, G. (2015). Corporate blogging and job performance: Effects of work-related and nonwork-related participation.,(4), 285–314.

Luo, N., Guo, X., Lu, B., & Chen, G. (2018). Can non-work- related social media use benefit the company? A study on corporate blogging and affective organizational commitment.,, 84–92

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust.,(3), 709–734.

McAllister, D. J. (1995). Affect-based and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations.,(1), 24–59.

McFarland, L. A., & Ployhart, R. E. (2015). Social media: A contextual framework to guide research and practice.,(6), 1653–1677.

Men, L. R., O’Neil, J., & Ewing, M. (2020). Examining the effects of internal social media usage on employee engagement.,(2), Article 101880. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2020.101880.

Moqbel, M., & Kock, N. (2018). Unveiling the dark side of social networking sites: Personal and work-related consequences of social networking site addiction.,(1), 109–119.

Mulki, J. P., Jaramillo, F., Goad, E. A., & Pesquera, M. R. (2015). Regulation of emotions, interpersonal conflict, and job performance for salespeople.,(3), 623–630.

Nie, G. D., Wu, S. J., & Liu, G. X. (2020). The Impact of normal usage and overload usage of enterprise social media on employees' performance.,(7), 108–113.

[聂国栋, 吴士健, 刘国欣. (2020). 企业社交媒体常载与过载使用对员工工作绩效的影响——工作情绪和工作投入的多重链式中介效应研究.,(7), 108–113.]

Nilasari, B. M. (2020). The impact of social media on employee work performance with trust as a mediation variable.,(2), 298–312.

Ou, C. X. J., & Davison, R. M. (2011). Interactive or interruptive? Instant messaging at work.,(1), 61–72.

Parveen, F., Jaafar, N. I., & Ainin, S. (2015). Social media usage and organizational performance: Reflections of Malaysian social media managers.,(1), 67–78.

Peng, J., Yin, K., Hou, N., Zou, Y. C., & Nie, Q. (2020). How to facilitate employee green behavior: The joint role of green transformational leadership and green human resource management practice.,(9), 1105–1120.

[彭坚, 尹奎, 侯楠, 邹艳春, 聂琦. (2020). 如何激发员工绿色行为?绿色变革型领导与绿色人力资源管理实践的作用.,(9), 1105–1120.]

Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies.,(5), 879–903.

Puranik, H., Koopman, J., & Vough, H. C. (2020). Pardon the interruption: An integrative review and future research agenda for research on work interruptions.,(6), 806–842.

Richard, P. J., Devinney, T. M., Yip, G. S., & Johnson, G. (2009). Measuring organizational performance: Towards methodological best practice.,(3), 718–804.

Saxton, G. D., & Guo, C. (2020). Social media capital: Conceptualizing the nature, acquisition, and expenditure of social media-based organizational resources.,. https://doi.org/ 10.2139/ssrn.3217732.

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study.,(4), 701–716.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzálezromá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach.,(1), 71–92.

Schlagwein, D., & Prasarnphanich, P. (2014). Social media around the globe.,(2–3), 122–137.

Song, Q., Wang, Y., Chen, Y., Benitez, J., & Hu, J. (2019). Impact of the usage of social media in the workplace on team and employee performance.,(8), Article 103160. https://doi.org/10.1016/j.im.2019.04. 003.

Sun, Y., Ding, Z., Zhang, Z. J., & Gauthier, J. (2020). The sustainable positive effects of enterprise social media on employees: The visibility and vicarious learning lens.,(7), 1–32.

Sun, Y., & Shang, R. A. (2014). The interplay between users’ intraorganizational social media use and social capital., 334–341.

Sun, Y., Zhou, X., Jeyaraj, A., Shang, R. A., & Hu, F. (2019). The impact of enterprise social media platforms on knowledge sharing: An affordance lens perspective.,(2), 233–250.

van Scotter, J. R., & Motowidlo, S. J. (1996). Interpersonal facilitation and job dedication as separate facets of contextual performance.,(5), 525–531.

van Zoonen, W., Verhoeven, J. W. M., & Vliegenthart, R. (2016). Social media’s dark side: Inducing boundary conflicts.(8), 1297– 1311.

van Zoonen, W., Verhoeven, J. W. M., & Vliegenthart, R. (2017). Understanding the consequences of public social media use for work.,(5), 595–605.

Wang, P., Zhu, F. W., Song, H. Y., & Bao, X. N. (2019). Interpersonal trust and knowledge hiding behavior: The joint moderating effects of the personal reputation concern and perceived uncertainty.,(1), 155–170.

[王鹏, 朱方伟, 宋昊阳, 鲍晓娜. (2019). 人际信任与知识隐藏行为: 个人声誉关注与不确定性感知的联合调节.,(1), 155–170.]

Wu, J. N., Mei, W. J., Liu, L., & Ugrin, J. C. (2020). The bright and dark sides of social cyberloafing: Effects on employee mental health in China.,, 56–64.

Wu, C., Zhang, Y., Huang, S., & Yuan, Q. (2021). Does enterprise social media usage make the employee more productive? A meta-analysis.,, Article 101578. https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101578.

Yang, X., Ye, H. J., & Wang, X. (2021). Social media use and work efficiency: Insights from the theory of communication visibility.,(4), Article 103462. https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103462.

Yoganathan, V., Osburg, V. S., & Bartikowski, B. (2021). Building better employer brands through employee social media competence and online social capital.,(3), 524–536.

Zhang, X., Ma, L., & Zhang, G. (2018). Research on the relationship between social media use and employee performance.,(2), 71–82.

[张新, 马良, 张戈. (2018). 社交媒体使用与员工绩效的关系研究.(2), 71–82.]

Zhu, Y. H., Chen, X. H., Zhao, Y. L., & Zhou, Y. Y. (2017). Energy at work: Convective transformation based on multilevel expression patterns.,(7), 1218–1228.

[诸彦含, 陈晓卉, 赵玉兰, 周意勇. (2017). 工作中的能量: 基于多层面表现形态的对流转化.(7), 1218–1228.]

Mechanisms of different purposes of social media usage on employees’ job performance

LI Qiaoling, ZHAO Junzhe, QIAO Shiqi, GUO Tengfei, WANG Minghui, ZHAO Guoxiang

(Institute of Psychology and Behavior, Henan University; School of Psychology, Henan University, Kaifeng 475004, China)

Most previous studies have explored the effect of employees’ usage of social media from a single perspective and resulted in inconsistent findings. In addition, some studies ignored the possible interactions among different characteristics of social media usage, leading to an incomplete understanding of social media. Therefore, this study attempts to examine two characteristics of social media usage, integrate the two paths of resource buffer and resource gain, and explore the influence mechanism of social media usage on employees’ job performance.

Specifically, based on the job demands-resources theory, social media has an impact on an organization as a job resource. From the perspective of resource gain path, employees can obtain information about their work through social media to improve their working ability; In addition, the increase in interactive communication through social media deepens mutual understanding and enhances trust. From the perspective of resource buffer path, social media provides employees with a wealth of professional and personal resources. These resources help employees cope with the demands of the workplace, such as distractions and conflicts. Therefore, from the two paths, we assume that work state and interpersonal relationships can act as parallel multiple mediations between social media usage and job performance, respectively.

Using a “leader-subordinate” pairing survey, 519 questionnaires were distributed in enterprises in Shanghai and Henan, and 369 valid questionnaires were collected. We found that work-based and social-based social media usage both affect job performance through work engagement. Additionally, the social-based social media usage also affects job performance through relationship conflict mediation. Interaction effect tests further suggest that work-based and social-based social media usage are mutual substitutions for influencing work performance through work engagement.

This study has three main contributions to the literature. First, this study investigates the influencing mechanisms of different types of social media usage. Second, the study draws on the job demands-resources theory to explain the impact of social media usage on job performance, enhancing our understanding of reasons we use social media. Finally, the study highlights the substitution between different types of social media usage, offering clarification on the internal mechanism between social media usage and job performance.

social media usage, working state, interpersonal relationship, job performance

2020-06-11

* 国家社科基金项目(20BGL138)资助。

王明辉, E-mail: wmhwang@163.com. 赵国祥, E-mail: zhaogx@henu.edu.cn

B849:G93