黄颡鱼暴发性疾病病因分析及防治措施

温周瑞,许钦涵,卢伶俐,韩育章,刘可群,潘 宙

(1.湖北省水产科学研究所,武汉 430062;2.武汉区域气候中心,武汉 430074;3.湖北省公安县农业农村科技服务中心,湖北 公安 434399)

黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraco)隶属鲶形目鲿科黄颡鱼属,是中国重要的经济鱼类。随着养殖规模的扩大,黄颡鱼暴发性疾病时有发生,2011年重庆荣昌地区黄颡鱼养殖场暴发由维氏气单胞菌引起的黄颡鱼下颚点状出血、鳍基充血、腹部膨大等症状的疾病[1],2015年浙江省湖州市多家黄颡鱼集约化养殖场暴发维氏气单胞菌引起的黄颡鱼“溃疡综合征”[2],2017年湖北省荆州市黄颡鱼主养区域也暴发维氏气单胞菌引起的黄颡鱼腹水征,导致黄颡鱼大规模死亡[3],类志贺邻单胞菌能引起黄颡鱼头腹部及鳍部溃烂、出血、肝脏肿大[4]和在鱼种阶段因腹水病死亡等症状[5]。维氏气单胞菌与类志贺邻单胞菌均为黄颡鱼常见致病菌,由于养殖过程中可能存在密度过高、水质恶化、水温变化剧烈和用药不规范等问题,导致这些致病菌越来越难防控。

2020年3—5月,中国部分地区相继出现黄颡鱼暴发性病害。湖北省武汉、荆州、宜昌、潜江等地池塘养殖的黄颡鱼陆续暴发疾病并不同程度死亡,给养殖户造成较大经济损失。本研究对部分地区黄颡鱼病害流行情况进行了调查,较全面分析发病原因,对发病黄颡鱼致病菌进行分离、纯化、鉴定和药敏试验,并结合调查结果提出防治对策,为同类型黄颡鱼的病害防控提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

试验鱼:病鱼采自湖北省潜江市、公安县黄颡鱼主养池塘。

试剂:脑心浸液肉汤(BHI)购自美国BD 公司;琼脂购自Chembase 公司;药敏试验96 孔板购自南京菲恩医疗科技有限公司。

1.2 方法

1.2.1 细菌的分离、纯化与鉴定 取典型病鱼,用酒精棉球擦洗体表。无菌条件下解剖鱼体,迅速用接种环取肝、脾、肾等组织后接种于脑心浸液肉汤固体培养基,28 ℃培养24 h,挑取优势菌株接种于脑心浸液肉汤固体培养基上进行纯化培养。将纯化后的菌株送至武汉转导生物实验室有限公司进行测序鉴定种类。

1.2.2 药敏试验 挑取纯化后的单菌落于无菌生理盐水中,制成0.5 个麦氏单位浓度的菌悬液。将制成的菌悬液用无菌生理盐水稀释100 倍后,加入药敏板的所有微孔中(阴性对照除外),阴性对照每孔加入200 μL 的无菌生理盐水,28 ℃培养24 h。

药敏板采用微量肉汤稀释法,每个孔有其对应的药物及浓度,从左往右药物浓度依次降低。经肉眼观察证实无细菌生长(药敏分析试剂板底清澈澄亮,同阴性对照)的微孔,其对应最低药物浓度即为该药物的最小抑菌浓度(MIC)。

1.2.3 气 象 要 素 2020年1月1日 至5月15日 公 安县气温、降水记录由湖北省气象资料档案室提供。24 小时变温表示某日日平均温度、日最高温度、日最低温度24 小时差值中最小值,具体计算如下:

式中,Ti、Txi、Tni分别表示第i天日平均温度、日最高温度、日最低温度。

2 结果与分析

2.1 病情基本情况

2020年春季黄颡鱼发病时间从3月中旬开始,持续到5月中旬,高峰期在4月中下旬,发病范围比较广,发病率和死亡率比较高。湖北省公安县黄颡鱼套养和专养共800 hm2,其中,专养533 hm2基本上都发病;套养的267 hm2发病面积不到1%。调查某渔场,黄颡鱼养殖面积93 hm2,发病面积占80%。黄颡鱼死亡80%~90%的池塘面积占10%~20%,死亡30%~40%的占60%~70%。黄颡鱼产量近1 500 kg/667 m2。发病规格20~100 g/尾。

患病鱼主要症状:突然停食,游动缓慢或静卧池边,濒死鱼离群独游,反应迟钝,在水面打转,头朝上、尾朝下、悬垂于水面。病鱼头部发红或发黑,头吻部溃烂发白,有的“头穿孔”,吻端、口腔、下颌部、鳃盖充血,偶见鳃丝肿胀和少许黏液;表皮发黄,体表皮肤溃疡、布满黏液,背鳍基部、胸鳍基部、尾鳍有溃烂;有的鱼腹部膨大,肛门红肿,有的腹水严重,胃、肠内无食物,有的胃充满黏性积液,肠后段红色、果冻样;肝脏失血、脾脏发黑、肾脏肿大坏死、胆囊肿大。

2.2 天气气候影响

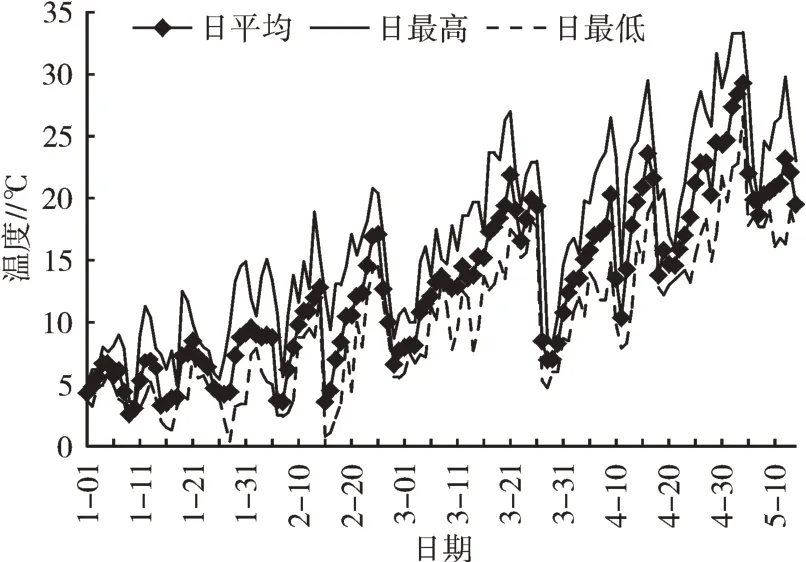

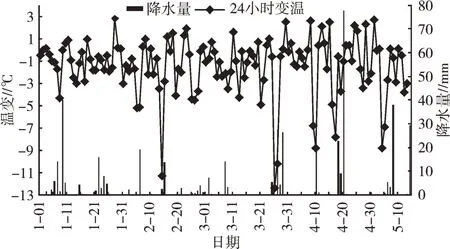

表1 是2020年1 至5月上旬逐旬的平均温度与降水情况。图1、图2 分别为2020年1月1日至5月15日逐日平均温度、最高温度、最低温度及逐日24小时变温、降水变化图。从表1 可见,2020年1月1日至5月上旬公安县温度偏高;尤其是1月下旬至3月中旬温度异常偏高,即从1月19日至3月26日两个多月时间(68 d)内温度较多年平均偏高3.5 ℃。但温度的起伏波动大,其中2月15日、3月27日、3月28日、4月11日、4月18日、5月5日24 小时变温分别达到-11.3、-12.4、-10.2、-8.8、-7.8、-8.8 ℃;其降温幅度前3 次超过了10 ℃以上,达到了寒潮级标准,后3 次达到了强冷空气标准。在降温的同时伴随降水,2月14—15日降水16.3 mm;3月27—29日降水58.4 mm;4月10—11日降水19.8 mm;4月18—20日降水109.1 mm;5月5—8日降水47.4 mm;其降水强度均达到了中到大雨以上,其中4月20日24 小时降水77.6 mm,为暴雨。水温的波动与大气温度密切相关,且在强降水助力下鱼塘水体上下对流加强,一方面水温快速下降,另一方面水质下降。2020年1月下旬后温度回升快,黄颡鱼越冬时间短,之后温度波动大,产生应激反应,导致其免疫功能降低,每次温度大幅度下降后就会出现发病高峰,3月底4月初、4月中下旬及5月初均是大规模发病期。

表1 2020年1—5月公安县逐旬温度、降水

图1 2020年1月1日—5月15日公安县温度逐日变化

图2 2020年1月1日—5月15日 公安 县24 小 时变 温及降水逐日变化

2.3 药敏试验结果

对潜江、公安等地黄颡鱼发病池塘取病鱼进行病原菌分离、纯化培养、16S rRNA 鉴定,分离鉴定出14 株维氏气单胞菌和9 株类志贺邻单胞菌。根据美国临床和实验室标准协会制定的《抗微生物敏感实验的执行标准》(CLSI),对MIC 测定结果分为敏感(S)、中敏(I)、耐药(R)3 种。从图3 可以看出,在14株维氏气单胞菌中,50%及以上的菌株对甲砜霉素、氟苯尼考和磺胺间甲氧嘧啶出现耐药性,10%~22%的菌株对恩诺沙星、盐酸多西环素和磺胺甲噁唑+甲氧苄啶出现耐药性,所有菌株对硫酸新霉素和氟甲喹未产生耐药性,对硫酸新霉素和氟甲喹的敏感菌株高达80%左右,表明使用硫酸新霉素和氟甲喹能很好地抑制采样地区维氏气单胞菌的生长。

图3 14 株维氏气单胞菌对抗菌药物耐药性测定结果

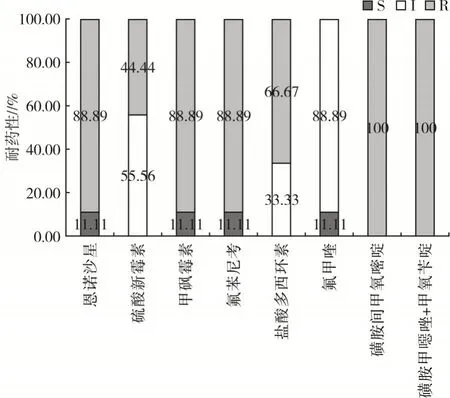

从图4 可以看出,磺胺间甲氧嘧啶和磺胺甲噁唑+甲氧苄啶对类志贺邻单胞菌完全失效,9 株类志贺邻单胞菌都对这两种药物产生耐药性。而恩诺沙星、甲砜霉素、氟苯尼考和盐酸多西环素也都对类志贺邻单胞菌的效果不理想,超过60%的菌株对这几种药物产生耐药性。44.44%的菌株对硫酸新霉素也产生了耐药性。仅有氟甲喹对采样地区的类志贺邻单胞菌有较好的抑制作用,但对氟甲喹敏感的菌株所占比例较低,中敏菌株接近90%。

图4 9 株类志贺邻单胞菌对抗菌药物耐药性测定结果

3 小结与讨论

3.1 发病原因

黄颡鱼疾病主要由细菌性病原引起。根据采样后细菌纯化鉴定,判定主要致病菌为维氏气单胞菌和类志贺邻单胞菌。

1)2020年1月底开始至3月下旬,部分地区基本处于新冠肺炎疫情封控管理状态,不能正常进行饲料投喂、水位水质调节等池塘养殖生产管理,商品鱼销售受阻而造成存塘量过大,这是造成黄颡鱼病害的重要原因之一。

2)追求高产,养殖密度大。发病池塘普遍为高密度黄颡鱼单养模式,每公顷产量超过22 500 kg,密度过大,品种单一。黄颡鱼属于底层生活鱼类,高密度养殖情况下,大量的黄颡鱼聚集在底层,底层的水环境很容易恶化。

3)水质恶化,黄颡鱼抗病力下降。由于养殖密度大、投饵量大,且饵料粗蛋白含量高(粗蛋白质含量约40%),大量的残饵和排泄物排放到水中,这些物质的分解需要消耗大量的溶解氧,产生氨氮、亚硝酸盐氮等有毒物质,对黄颡鱼具有胁迫作用,降低抗病力。研究表明,养殖中投喂饲料的10%~20%未被摄食直接溶失到水中,摄入饲料中20%~25%的氮和25%~40%的磷(即投入饲料中约18%氮和25%磷)用于生长,75%~80%的氮和60%~75%的磷以粪便和代谢物形式排入水环境[6,7]。高氨氮与高pH 环境对幼鱼的生长、饲料利用与肝脏SOD 活力有明显的抑制作用[8]。李波等[9]试验表明,在DO 为6.5~7.2 mg/L,水温27.6~27.2 ℃条件下,试验为期56 d,非离子氨浓度0.44、0.88 mg/L 时黄颡鱼出现了明显的充血、出血、腐皮和烂尾等症状,中毒鱼体表黏液明显增多,身体瘦弱,游泳缓慢,身体各鳍条出现缺损,胸鳍基部充血,有些死亡个体尾部溃烂,鳃部充血;解剖鱼体内脏,肝脏发白,肠道内食物较少,特别在试验的后期,出现大量死亡,说明非离子氨对黄颡鱼幼鱼具有慢性胁迫作用。据调查的部分池塘,水体pH偏高,最高的9.5 以上,当时水温20~29 ℃。水温20 ℃、pH 9.5 时,非离子氨占总氨氮的56%;水温25 ℃、pH 9.5 时,非离子氨占总氨氮的64%。可见,发病池塘非离子氨的浓度较高,对黄颡鱼构成胁迫效应。

4)过度投喂,引发消化障碍。疫情解封以后,养殖户为了弥补疫情期间的损失,同时在黄颡鱼市场价格看好的刺激下,加大饲料投喂量。黄颡鱼生性贪食,过量摄食。当遇到水质恶化、缺氧、水温下降等不利环境时,消化功能受影响,抗应激能力差,容易感染发病。

5)水温的剧烈变化,特别是剧烈降温导致鱼病发生。据温度记录分析发现,每次温度大幅度下降后就会出现发病高峰,3月底4月初、4月中下旬及5月初均是大规模发病期。一方面水体温度的变化会扰乱鱼类内分泌系统、削弱机体免疫能力等,主要影响鱼类抗体分泌、免疫活性细胞的活性及数量、溶菌酶活性及补体活化途径及活性[10]。另一方面,鱼类是变温动物,其代谢过程受外界环境温度的影响较大,消化酶的活性和消化功能受水温的影响,黄颡鱼胃肠道蛋白酶活性在20~40 ℃范围内随温度升高活性逐渐增强,40 ℃以后,酶活性又逐渐降低[11]。鱼类淀粉酶、蛋白酶作为消化道内高效专一的生物催化剂,受温度影响较大,在一定温度范围内,随温度上升催化反应的速度增加,超过一定温度催化活性反而降低。黄颡鱼淀粉酶和蛋白酶的最适温度分别为25 ℃和50 ℃[12]。如果投喂过量,黄颡鱼大量摄食,水温急剧下降,各种消化酶的活性也会随之下降,造成胃内食物不能及时消化。另外,水温剧烈变化对水体生物化学反应会产生影响,如硝化作用和反硝化作用细菌活性可能因水温骤降而降低。

3.2 细菌耐药性

维氏气单胞菌属于气单胞菌属中危害较大的运动性嗜温性气单胞菌类,最适生长温度为28~37 ℃[13]。维氏气单胞菌能感染多种水生生物,如加州鲈[14]、罗非鱼[15]、草鱼[16]、红鮰[17]、克氏原螯虾[18]、大刺鳅[19]等。已有研究表明,维氏气单胞菌感染能引起黄颡鱼腹部膨大、体内积液、鳍条充血、肛门红肿、体表溃烂等症状[1],与本研究所发现的病鱼表征类似。

类志贺邻单胞菌为弧菌科邻单胞菌属,在水环境中分布广泛。曹恒源[20]认为类志贺邻单胞菌是一种机会致病菌,养殖鱼类中携带较多,作为致病菌所引起的鱼类患病疫情一般集中发生在每年4—8月间,发病水温一般在17~28 ℃。类志贺邻单胞菌致病的最显著特点就是肠道疾病,本次发病的部分病鱼也有胃部充满黏性积液、肠后段红色、果冻样,与类志贺邻单胞菌感染所产生的症状相似。

药敏试验使用了8 种国标渔药,80%左右的维氏气单胞菌对恩诺沙星、硫酸新霉素、盐酸多西环素和氟甲喹敏感,半数的维氏气单胞菌对甲砜霉素和氟苯尼考敏感,而磺胺间甲氧嘧啶对维氏气单胞菌几乎无效。与徐洋等[2]和周勇等[3]关于恩诺沙星和氟苯尼考的敏感性结果一致。本次分离的类志贺邻单胞菌仅对氟甲喹中敏,其他7 种国标渔药对其几乎无效。与龙苏等[5]关于恩诺沙星、氟苯尼考和磺胺间甲氧嘧啶的耐药性结果相差甚远。分析原因可能与类志贺邻单胞菌的特性相关,类志贺邻单胞菌广泛存在于水体中,作为条件致病菌,只有当温度等环境条件适宜时才会导致水生生物致病。而近年来,不规范使用添加有抗生素的生物制剂、中草药等,导致水体中的类志贺邻单胞菌获得较为多的抗药性[21,22]。

3.3 防控措施

坚持预防为主,防重于治的原则,加强养殖生产管理,做好综合防治。

预防措施:养殖池塘要有良好的水源水质,独立的进排水系统,淤泥厚度不超过15 cm;做好清塘消毒,改善池塘底质环境,鱼种放养前进行消毒;对工具实行彻底消毒和曝晒,防止染病池塘水体随意排放至公共沟渠,杜绝病原扩散。及时捞出病死鱼,用生石灰消毒后深埋,避免进一步传染;优化养殖模式,大力倡导健康养殖模式,控制放养密度,不宜追求过高的产量;科学合理投喂,投喂优质饲料,切忌过度投喂,特别是春季水温不稳定时期需要控制投喂量,日投饵率宜低于1%;定期添加多种维生素、多糖以及天然植物抗菌药物,增强鱼体抵抗力;加强水质管理,定期施用微生态制剂调控水质,保持水体底层有充足的溶解氧,春季池塘水深宜控制在1.2 m 以内。密切注意天气变化,遇天气剧烈变化时应及时减少投饵量,保持水环境稳定,停止拉网。实施水产苗种产地检疫制度,从源头控制病害传播。

治疗措施:疾病发生时全池泼洒聚维酮碘、二氧化氯或者生石灰等消毒剂,杀灭病原体;泼洒生石灰前,测量并确认池塘水体pH 不超过8.5;准确诊断,细菌性疾病内服国标抗菌药物,用药前对病原菌进行药敏试验,选择敏感药物进行治疗;不使用敌百虫、硫酸铜等刺激性强的药物,多种药物不同时混合使用;内服天然植物抗菌/抗病毒药物,如鱼腥草、大黄、黄芪、大青叶、板蓝根等的合剂。煮水拌饲料投喂或超微粉拌饲料投喂均可。剂量为每千克鱼体0.5~0.8 g,连续投喂5~6 d。