辽东玉米全程机械化高效栽培模式应用

张丽丽,樊 叶,薛兵东,丰 光,卢秉生,姚永祥,杨海龙,付 俊,王孝杰

(丹东农业科学院,辽宁 凤城 118109)

玉米是中国第一大粮食作物,提高玉米单产对增加玉米总产量、保证中国粮食安全与经济发展至关重要[1]。增加密度、实现全程机械化是提高玉米产量与效益的重要途径[2,3]。然而,在一些光辐射资源不足的地区种植密度发展缓慢[4]。辽东地区属于光辐射量少[5],倒伏、空秆等问题严重,限制了产量的提高[6]。辽东地区农民种植习惯仍选用稀植大穗型品种,种植密度为30 000~45 000 株/hm2[6-10]。宜机收品种少、病虫害多发也限制了玉米产量的增加及机械化程度的提高。依托“十三五”国家重点研发计划项目,本研究进行了玉米品种、栽培技术、病虫害防治、耕作措施管理等多方面技术集成,形成了辽东玉米密植、抗倒、节本丰产全程机械化高效栽培模式,旨在为辽东地区玉米生产提供技术支撑,实现产量增加与节本增效。

1 关键技术研究与模式构建

1.1 耐密宜子粒直收玉米品种的筛选

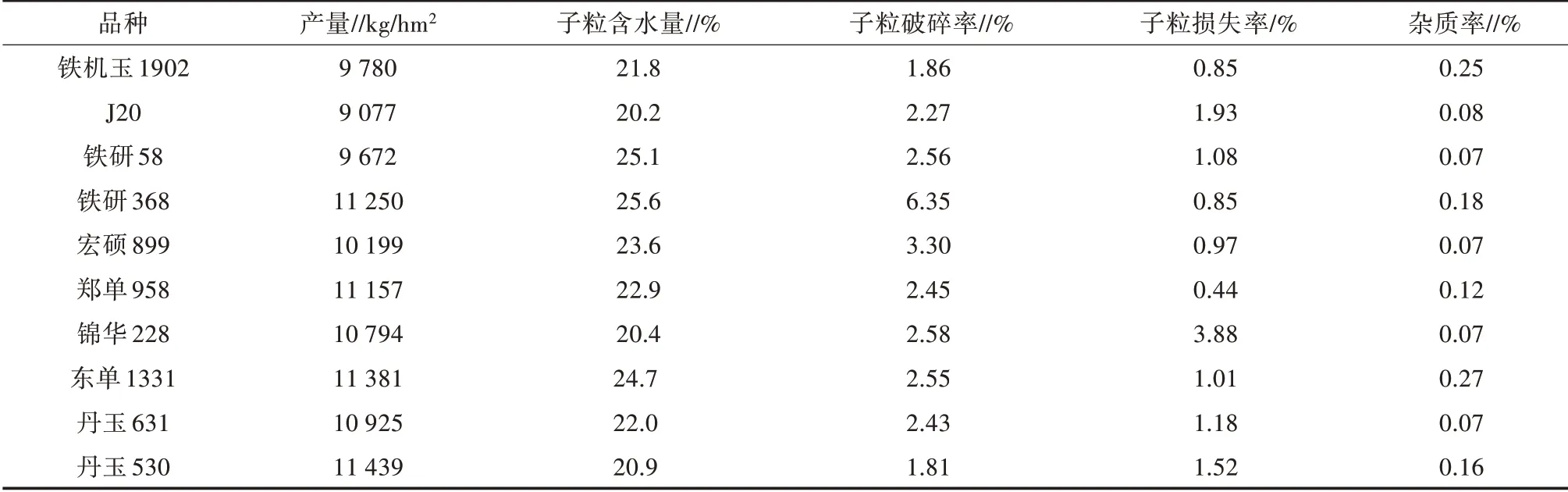

针对辽东地区玉米品种耐密性差、收获时子粒含水量高、机收损失率高等问题,于2019年在丹东农业科学院进行宜机收品种筛选。结果(表1)显示,玉米品种铁机玉1902、宏硕899、锦华228、东单1331、丹玉631、丹玉530 产量均超过9 750 kg/hm2,综合抗性强,收获时子粒含水量≤25%,子粒破碎率1.81%~3.30%、子粒损失率0.85%~3.88%,符合国家子粒机收标准,适宜该区域子粒机收。

表1 玉米品种子粒机收性状结果

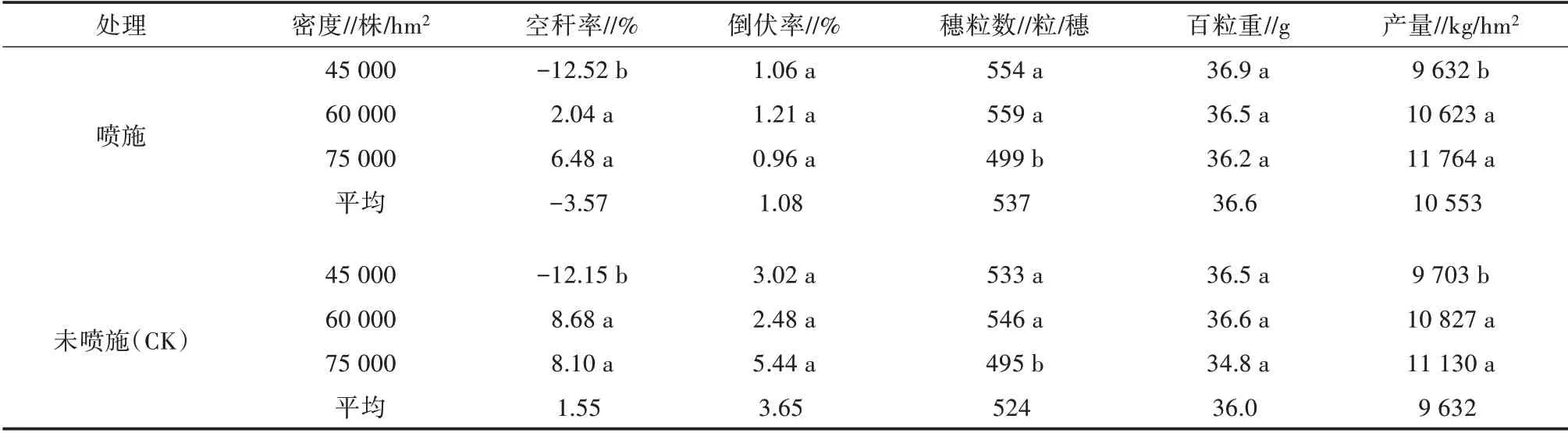

1.2 增密抗倒化控技术研究

针对辽东地区玉米降雨量大造成植株株高、穗位较高、抗倒性差等问题,于2019年进行调节剂矮化处理(调节剂为玉黄金,山西浩之大生物科技有限公司生产)研究。结果(图1、表2)表明,喷施调节剂对玉米品种株高影响较小,对穗位高影响明显,高密度下表现明显;与对照相比,喷施调节剂处理在45 000、60 000、75 000 株/hm2密度下株高分别降低了9.2%、6.3%、12.3%,穗位高(地面至穗位节的高度)分别降低了23.6%、15.5%、25.3%。喷施调节剂可明显降低植株倒伏率,75 000 株/hm2处理时较对照降低4.48 个百分点。由此可见,喷施调节剂处理玉米产量并未降低,同时可明显降低植株穗位、提高植株耐密抗倒能力,因此,辽东地区使用调节剂矮化技术可对玉米实现机械化生产。

图1 化控措施对玉米株高、穗位高的影响

表2 化控措施对玉米产量及产量构成的影响

1.3 免耕技术研究

2018—2019年设定免耕、旋耕2 种耕作方式,分析玉米的植株形态、根系分布、物质生产与分配、茎秆力学特性。2018年试验结果(图2、表3)显示,免耕方式与旋耕方式相比,玉米株高、穗位高分别低11.4%、25.0%,1~8 层节根多4.15 条,其中6~8 层节根多3.9 条。2019年免耕方式较旋耕方式玉米增产6.36%,1~8 层节根多3 条,其中6~8 层节根多7.3 条,株高、穗位高分别降低1.47%、8.68%。由此可以得出,在辽东地区免耕方式较旋耕方式相比,能够促进6~8 层节根发育、降低株高和穗位高,从而提高玉米抗倒性。

图2 不同年份耕作方式对玉米株高、穗位高的影响

表3 2019年耕作方式对玉米产量及产量构成的影响

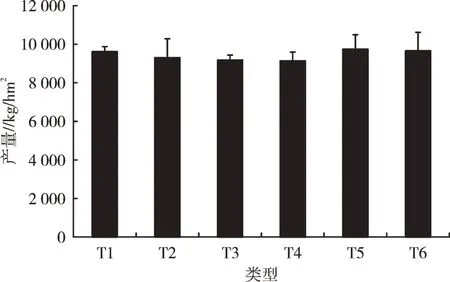

1.4 氮肥高效利用技术研究

2018年选用玉米品种郑单958,设定树脂包衣尿素(T1)、脲酶抑制剂NBPT(T2)、脲酶抑制剂LIMUS(T3)、硝化抑制剂DMPP(T4)、脲甲醛肥UF(T5)、普通尿素[T6(CK),基∶拔=1∶2]共6 个处理,尿素缓控处理一次性基施,普通尿素按基肥∶拔节期=1∶2 施入,施肥量N、P2O5、K2O 分别为180、75、75 kg/hm2,研究不同缓控释剂对玉米产量及氮素利用效率的影响。结果(图3)表明,与对照相比,不同缓控释剂处理产量无显著降低。由此可见,基肥+追肥模式并无增产优势,在辽东地区施用缓释肥一次性基施能够代替基肥+追肥模式。

图3 不同类型缓释氮对玉米品种产量的影响

1.5 高效种衣剂防治病虫害技术

辽东地区阴雨多湿,病虫害发生较重,多手段、多途径探索减少农药投入、降低生产成本对实现绿色生产、节本增效具有重要意义。2018年在辽宁凤城、海城同时进行不同类型种衣剂对玉米田地下害虫及茎腐病的防治效果研究,结果表明,用29%噻虫·咯·霜灵FS 1.16 g/kg 处理种子既能有效防治玉米地下害虫,又能控制茎腐病的发生,对地下害虫的平均防效可达60%以上,单项技术就可实现增加纯收入671.04 元/hm2,起到一药多效的效果,有效降低农药施入量,成为玉米种衣剂的理想选择[11]。

2 模式应用效果

在核心技术研究的基础上,集成单项技术形成技术模式是实现辽东地区玉米密植高产高效的有效途径。2018—2019年,在辽东玉米主产区凤城地区进行技术集成与模式构建验证。选用耐密品种与免耕措施相配合,以此提高品种抗倒伏能力,减少因倒伏带来的产量损失;采用缓释肥播种时一次性基施,延长肥效提高肥料利用率;采用高效种衣剂防治病虫害减少农药使用量。以此形成辽东密植、抗倒、节本丰产全程机械化高效栽培模式,2018—2019年核心示范区收到良好的应用效果。

2.1 凤城白旗栽培模式应用

2018—2019年在辽宁凤城白旗进行模式验证,核心技术为耐密品种+免耕平作+矮化处理+高效种衣剂防治+缓施肥一次性基施+机械收穗。2018—2019年玉米增产幅度在16.5%~33.3%,玉米稳产性显著提高。模式应用机械化程度大幅度提高,有效减少了劳动力投入,每公顷节约人工成本1 800 元以上。

2.2 凤城宝山栽培模式应用

2019年在辽宁凤城宝山进行模式验证,核心技术为耐密品种+增密15 000 株/hm2(较农户模式)+平作+玉米螟与黏虫联合飞防+缓施肥一次性基施+二铵启动肥+化控防倒+子粒直收。选用丹玉530、丹玉508、宏硕899等品种,平作等行距种植,种植密度64 100株/hm2,保苗60 000 株/hm2以上,缓释肥600~750 kg/hm2+150 kg/hm2二铵作口肥一次性施入,6月中旬采用康宽杀虫剂(20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂)进行玉米螟与粘虫联合防治,10月中旬子粒直收。对照农户模式种植密度37 500 株/hm2,基肥+追肥模式,基肥施复合肥450 kg/hm2,追施尿素187.5 kg/hm2。示范田收获时子粒含水量在25%~28%,平均产量达11 827.5 kg/hm2,较对照田增产15.9%,氮肥偏生产力[12]提高27.1%,每公顷节约成本2 700 元以上。

3 小结与讨论

合理密植是国内外玉米增产增效的重要途径。辽东地区降雨量大、光资源有限,玉米种植以稀植大穗为主,单株产量高,但由于种植密度低,群体产量偏低。本模式选择耐密型玉米品种,每公顷较生产水平提高种植密度7 500~15 000 株。同时,以免耕和化控措施作为抗倒技术,通过增密抗倒来构建高产群体,实现产量提高。本模式中,免耕能够降低玉米株高、穗位高,降低了玉米重心,同时促进地上部节根发育,提高了玉米抗倒伏能力,在东北玉米生产中已有广泛应用[13,14]。但免耕技术对播种机械要求较高,特别是秸秆覆盖量较大的地块也会影响出苗质量,在今后的研究中,应以秸秆覆盖还田技术相配套,加强模式构建。

辽东地区降雨量大,土壤淋溶作用强,养分流失严重。生产中存在两大不合理施肥方式,一是普通复合肥“一炮轰”,造成玉米前期徒长、后期脱肥;二是追肥量过大,肥料利用率低[15]。选用高氮、高钾的缓释肥,配施二铵作为启动肥播种时施入,既可满足苗期玉米对氮素的需求,又可避免生长前期低温对磷吸收的限制,同时缓释肥满足了玉米生育后期对氮素的需求,从而实现节肥减氮、节本高效。

辽东地区阴雨多湿,地下害虫病严重,影响玉米出苗质量,此外茎腐病等病害发生频率高影响玉米质量。本研究采用高效种衣剂(29%噻虫·咯·霜灵FS)进行病虫害联防,既能有效防治地下害虫,又能控制茎腐病的发生,单项技术就可实现增加纯收入671.04 元/hm2,起到一药多效的效果,达到病虫害高效防治,最终实现绿色生产。

密植、机械化是现代玉米生产两大核心技术。玉米子粒直收能减少劳动投入、提高生产效率、节约成本,而且还会减轻储存过程中的子粒霉烂和损失[16],是玉米机械收获发展的主要方向。辽东玉米机械化粒收存在障碍,一是稀植品种植株高大、茎秆粗壮,喂入量过大易造成机械故障;二是收获时子粒含水率高,子粒破损率大,造成收获质量降低;三是倒伏多发,损失率提高,影响机械收获。本研究通过筛选耐密性强、生理成熟后子粒脱水快、抗病性强等宜机收品种,实现机械粒收。

本研究形成的辽东密植、抗倒、节本丰产全程机械化高效栽培模式,以品种、栽培技术、病虫害防治、耕作措施管理为核心技术,实现了玉米产量与氮肥利用率协同提高、病虫害损失率降低、机械化程度提高的目标,该模式的应用起到良好的示范推广效果,为辽东地区玉米增产增效、绿色节本生产提供了有力支撑。