优质护理在上呼吸道感染所致高热患儿中的应用价值分析

王芳

【摘要】目的:分析优质护理在上呼吸道感染所致高热患儿中的应用。方法:选取我院收治的68例上呼吸道感染致高热患儿,随机分为对比组(n=34,常规护理)和观察组(n=34,优质护理)。结果:体温恢复时间、住院时间,一周内复发率,观察组少于对比组(P<0.05);各项护理质量评分,观察组高于对比组(P<0.05)。结论:优质护理的全面实施,有助于控制上呼吸道感染所致高热患儿的发热情况,减少复发次数和患儿痛苦,获得了家长的认可,应用价值较高。

【关键词】优质护理;上呼吸道感染;高热患儿;应用价值

【中图分类号】R473.72 【文献标识码】A 【DOI】10.12332/j.issn.2095-6525.2021.13.020

上呼吸道感染主要是病毒感染所致,有少部分是细菌或者支原体等病原体所致,临床简称为“上感”。年龄尚小的群体出现上呼吸道感染的情况是比较多见,也是人类最常见的传染病之一,该病常见于冬春季节。因为小儿的身体免疫力和抵抗力较差,当天气发生变化时,容易受到病毒或细菌的感染。无论是哪一种类型的感染,对于患儿的身体健康都会造成一定的损害。如果患儿治疗不及时,极有可能导致患儿身体出现高热现象,体温基本会在38.5℃以上,使其身体健康状况受到严重的危害。此时要对患儿进行对症治疗以及科学有效的护理[1]。患儿治疗期间实施优质护理,可有效控制患儿发热症状,促进其恢复正常体温,减少其他器官出现并发症的发生。

1 资料与方法

1.1基本资料

选取68例我院收治的上呼吸道感染致高热患儿(纳入时间:2019年12月-2021年4月)。随机分为对比组、观察组,各34例。对比组:男18例,女16例,年龄1-8岁,平均(5.14±1.09)岁;观察组:男19例,女15例,年龄1-9岁,平均(5.36±1.27)岁。基本资料无显著差异(P>0.05)。

1.2护理方法

对比组:常规护理;观察组:优质护理。方法:(1)环境护理:保持病房和病区内的安静,将消毒工作做好,为患儿提供舒适治疗环境。(2)体温控制。调整合适病房温湿度,注意通风。尽量使用物理降温,对患儿进行温水擦拭、或冷敷等方式降温。降温期间,密切监测体温变化,以防温度下降过快。液体补充要及时,患儿需多服用温水,防止脱水。若持续高热,需遵医嘱用药降温。(3)口腔护理。叮嘱家长为患儿漱口,可用淡盐水。使口腔保持湿润,以免口腔感染的发生。(4)心理护理:患儿高热,身体不适,家长伴有紧张不安、焦虑等情绪。此时护理人员需积极进行心理疏导,使家长知道高热是上呼吸道感染常见病症,只要配合治疗,是可以痊愈的。做各项护操作前,向家长解释情况,消毒家长的担心顾虑,取得家长的理解和配合。同时与患儿主动交流,陪其做游戏,对表现良好的患儿给予赞扬和肯定,不断提高其治疗依从性。(5)并发症护理。加强巡视和生命体征监测,急救用品要备好。对患儿伸直状态、虚脱症状、是否兴奋等情况严密观察。若患儿出现惊厥,应去枕保持平卧位,头部偏向一侧。不可随意移动患儿,快速帮助患儿清理抠逼分泌物,使呼吸保持顺畅。同时上报医师进行进一步观察和处理[2]。

1.3统计学处理

SPSS 22.0软件分析,质量评分、体温恢复、住院时间用(x±s)和t检验,一周内复发率用(%)和x2检验,检验水平为0.05。

2 结果

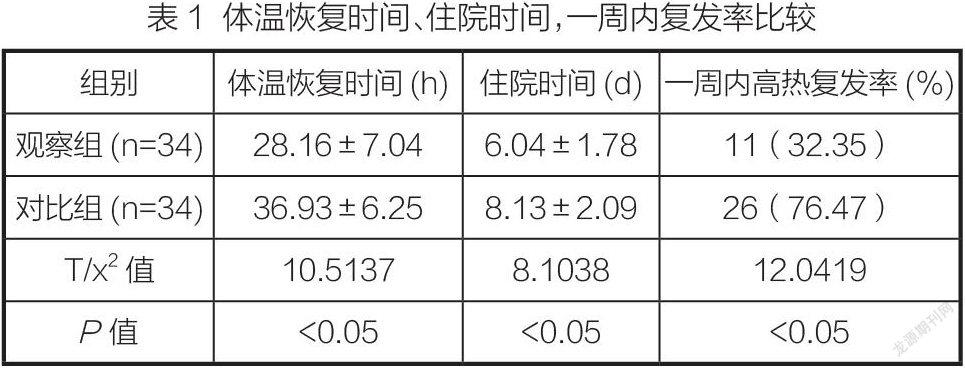

2.1体温恢复时间、住院时间和一周内复发率

体温恢复时间、住院时间,一周内复发率,观察组少于对比组(P<0.05)。见表1:

2.2护理质量评分

各项护理质量评分,观察组高于对比组(P<0.05)。见表2:

3 讨论

小儿上呼吸道感染会快速影响身体其他部位的健康,同时会引起高热,危害患儿身體健康。此时全面优质的护理干预对缓解患儿病情,减少相关并发症有重要的意义[3]。本次研究中,通过病区环境护理,使患儿更加安全舒适的接受治疗;降温处理、口腔护理,使患儿高温状态得到缓解,减少脱水情况和口腔炎症的发生,减少其痛苦;心理护理的实施,安抚了家长情绪,使其理解和配合医护工作,使患儿情绪更加稳定,减少陌生和紧张感,使治疗工作更加顺利;并发症的护理,减少惊厥的反复发生,促进患儿快速康复[4]。

综上所述,优质护理的全面实施,有助于控制上呼吸道感染所致高热患儿的发热情况,减少复发次数,获得了家长的认可,提高了护理质量。

参考文献:

[1]李海燕,梅璐璐,王丹丹.小儿上呼吸道感染致高热惊厥应用以降温急救护理为基础的综合护理干预效果[J].国际护理学杂志,2019(04):533-535.

[2]施红丽,王宁波.小儿上呼吸道感染致高热的临床护理要点及护理效果分析[J].首都食品与医药,2018,25(19):114-115.

[3]任延红.上呼吸道感染所致高热患儿的优质护理干预效果分析[J].黑龙江科学,2020,11(20):76-77.

[4]张学梅.上呼吸道感染所致高热患儿进行优质护理干预的价值探讨[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(19):108-109.