石墨烯改性纤维水刺非织造布制备与性能研究

郭 奇,郭守才,苏怀平,艾现国,田明伟

(1.山东盛和纺织股份有限公司,山东 临沂 276200;2.青岛大学,山东 青岛,266071)

石墨烯是目前世界上最薄材料,其独特的蜂窝状晶格结构赋予其优异的电学、光学、力学和热学性能[1]。氧化石墨烯微观结构与石墨烯相似,但其表面富含有羟基、羧基等极性基团,可以与微生物对发生作用,从而表现优异的抗菌性[2,3]。

石墨烯改性纤维一般是指将一定量的石墨烯或氧化石墨烯与纺丝液共混纺丝或者将其涂覆在纤维表面形成的一种新型改性纤维[1],因此石墨烯改性纤维具有石墨烯或氧化石墨烯的远红外发射、防紫外线、抗菌抑菌性、抗静电性等。

为探究石墨烯改性纤维水刺非织造材料功能性,本文选用石墨烯改性纤维多种功能性纤维混合水刺,制备了系列石墨烯改性纤维水刺非织造材料,并对其抗菌性进行了测试评价,为企业研发及研究工作提供参考。

1 实验方案

1.1 实验设计

1.1.1实验原料

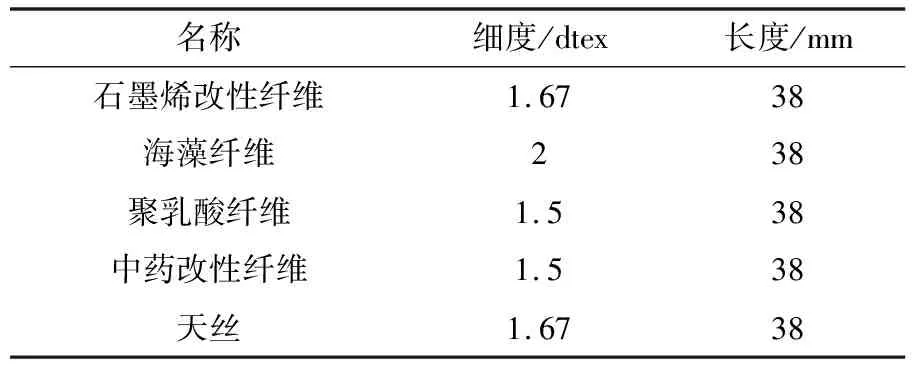

实验原料分别为石墨烯改性纤维、海藻纤维、聚乳酸纤维、中药改性纤维和天丝,实验原料规格见表1,其中石墨烯改性纤维是指将一定量的石墨烯材料掺杂在纤维内部或者涂覆在纤维表面形成的一种新型改性纤维。石墨烯改性纤维除具有基材纤维的常规特性外,还具备高吸附性、抗菌抑菌和抗静电等功能;海藻纤维吸湿性好,能吸收自重 20 倍的水分,因此可以用做医用敷料绷带,能很好的吸收伤口渗出液,使敷料更换的时间间隔延续一段较长时间,减少细菌的滋生,降低敷料更换次数,有利于患者治疗;聚乳酸纤维是由乳酸聚合而成的高纯度的半合成纤维,纺丝设备与工艺简单,常温下可进行,具有良好的生物降解性,被废弃后分解成乳酸,最终完全分解成 CO2和H2O。中药改性纤维是在天然纤维素的纺丝液中加入从中药中提取的有效成分,与粘胶共混经过湿法纺丝而成的一种新型的植物抗菌纤维,其具有天然的抗菌和养护功能,效果持久,耐洗涤性好;天丝是一种采用溶剂纺丝技术加工而成的再生纤维素纤维,具有优良的性能,纤维干湿强度高,韧性好,干湿强度较粘胶纤维改善明显,具有很高的初始模量以及抗弯刚度,极具刚性,是集合成纤维和天然纤维优点于一体的再生纤维素纤维。

表1 实验原料规格

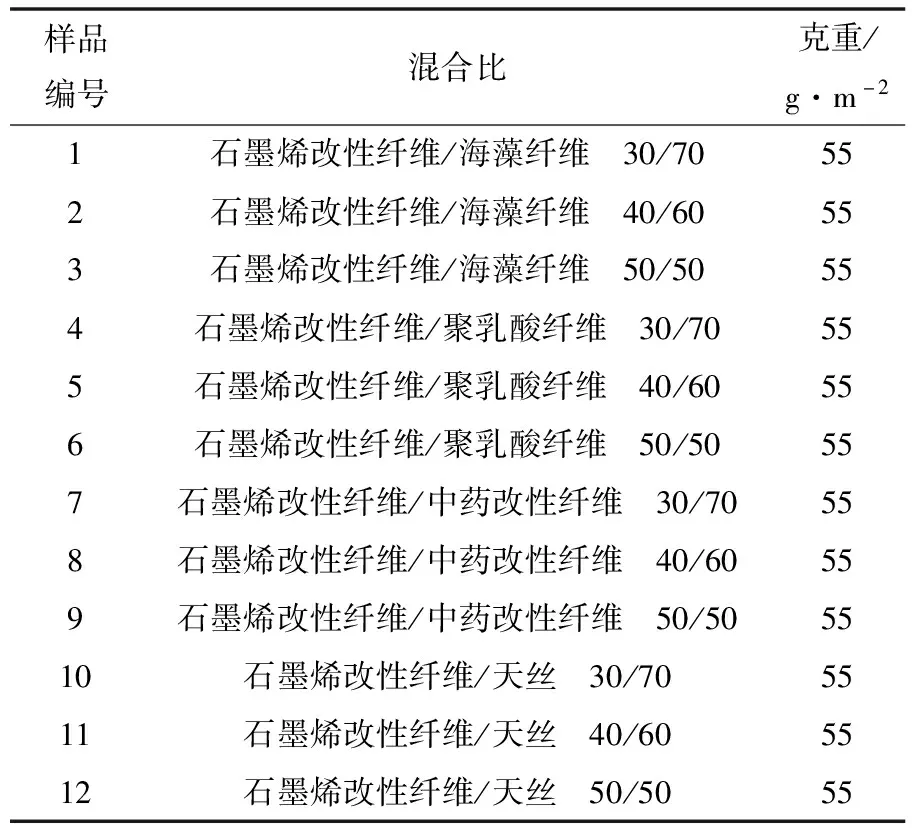

1.1.2水刺方案

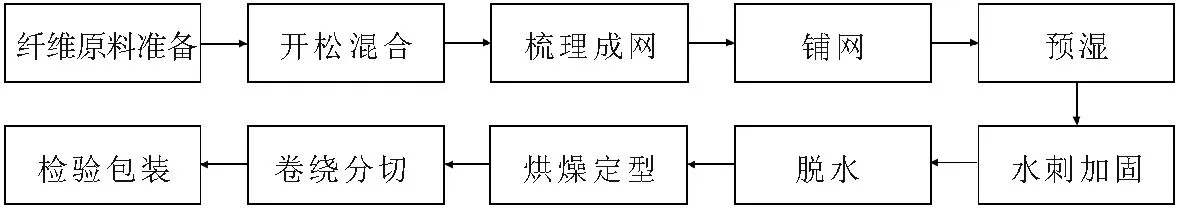

实验采用多种纤维混纺,试样的纤维种类、混合比、实验设计克重见表2。水刺法非织造主要工艺流程为纤维原料准备→开松混合→梳理成网→铺网→预湿→水刺加固→脱水→烘燥定型→卷绕分切和检验包装等,如图1所示。

图1 工艺流程图

表2 水刺方案

1.2 测试方法

产品性能参照FZ/T 64012-2013《卫生用水刺法非织造布》进行测试;按照GB/T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分 振荡法》测试其抗菌性。

2 测试结果与讨论

表3为各样品单位面积质量偏差率、单位面积质量变异系数、断裂强力、液体吸收量、pH值、抑菌率的测试结果。由表3可知,纵向强力明显强于横向强力,这表明纤维的纵横向分布的概率是有差异的。这是由于加工工艺的影响:在纤维成网过程中,纵向受到拉力较大,纤维呈平行分布,取向度高,而横向纤维一般混杂分布。从实验数据中可以看出,纵向和横向组中的数据均有个别差异较大的数据,这与所选试样的位置有关,但并不影响对实验结果的判断与分析。

2.1 石墨烯改性纤维/海藻纤维样品

样品1~3中石墨烯改性纤维/海藻纤维的混纺比为30/70、40/60、50/50,由表3可知,三种样品单位面积质量偏差率均小于10%,单位面积质量变异系数均小于5%,液体吸收量均大于700%,pH值均在5.5~8.5,均满足FZ/T 64012-2013《卫生用水刺法非织造布》要求。

样品1~3对大肠杆菌的抑菌率均大于98%,GB/T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分 振荡法》规定对大肠杆菌的抑菌率≥70%,即说明样品具有抗菌效果。

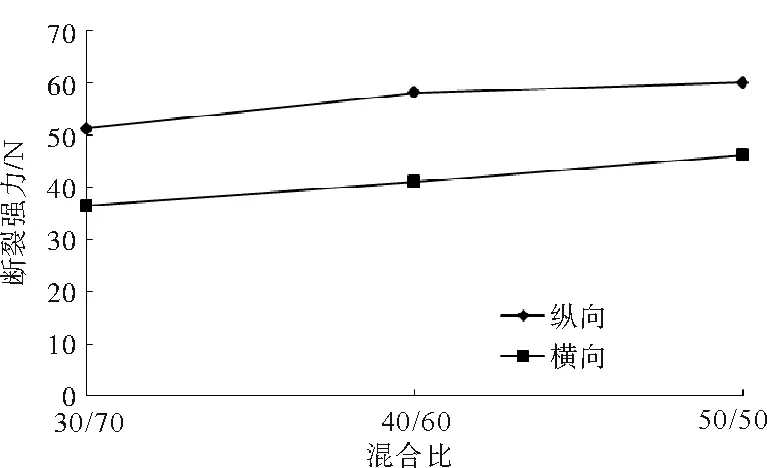

样品1~3的纵、横断裂强力纵、横均小于50 N,不能满足FZ/T 64012-2013《卫生用水刺法非织造布》要求A类要求。

海藻纤维吸水率高,呈弱酸性,吸水后呈凝胶状,因此随着样品中海藻纤维含量的降低,石墨烯改性纤维/海藻纤维的液体吸收量呈下降趋势,如图2所示,海藻纤维的单纤强力较低,同一成型工艺下,石墨烯改性纤维含量越高,样品的强力呈现上升趋势,如图3所示。同时,样品1~3 pH值变化不明显,这可能是因为样品海藻纤维含量相对较高,对pH值影响不明显。

图2 混合比与液体吸收量关系图

图3 混合比与断裂强力关系图

2.2 石墨烯改性纤维/聚乳酸纤维

样品4~6中石墨烯改性纤维/聚乳酸纤维的混纺比为30/70、40/60、50/50,由表3可知,三种样品单位面积质量偏差率均小于10%,单位面积质量变异系数均小于5%,液体吸收量均大于700%,pH值均在5.5~8.5,均满足FZ/T 64012-2013《卫生用水刺法非织造布》要求。

表3 各样品测试结果

样品4~6的纵、横断裂强力均大于50 N,满足FZ/T 64012-2013《卫生用水刺法非织造布》A类要求。

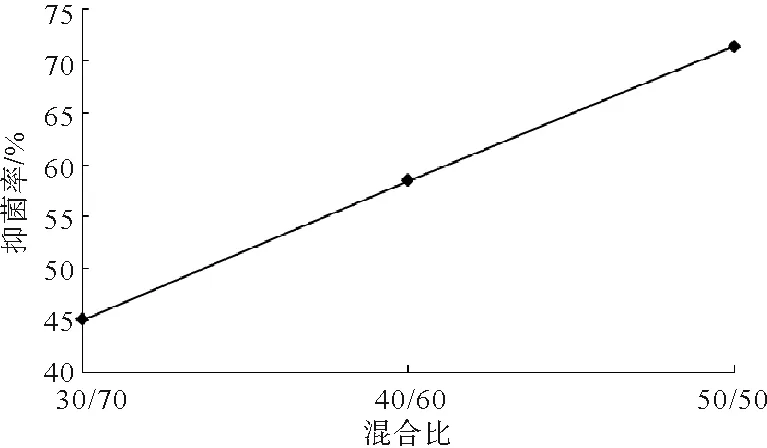

样品4、5对大肠杆菌的抑菌率均小于60%,样品6对大肠杆菌的抑菌率为71.4%,因此按照GB/T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分 振荡法》规定只有样品6具有抗菌效果。

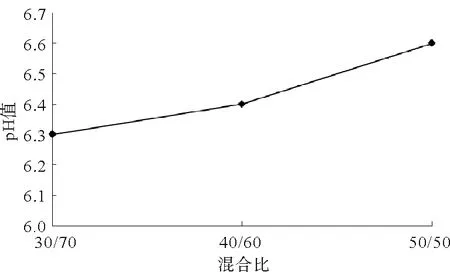

石墨烯改性纤维具有抗菌性,而聚乳酸纤维不具有抗菌性,因此随着样品中石墨烯改性纤维含量的增高,样品的抑菌率上升,抗菌效果越来越好,如图4所示。聚乳酸纤维呈弱酸性,因此随着聚乳酸纤维含量的降低,样品的pH值呈现上升趋势,如图5所示。

图4 混纺比与抑菌率关系图

图5 混合比与pH值关系图

2.3 石墨烯改性纤维/中药改性纤维

样品7~9中石墨烯改性纤维/中药改性纤维的混纺比为30/70、40/60、50/50,由表3可知,三种样品单位面积质量偏差率均小于10%,单位面积质量变异系数均小于5%,液体吸收量均大于700%,pH值均在5.5~8.5,均满足FZ/T 64012-2013《卫生用水刺法非织造布》要求。

样品7~9对大肠杆菌的抑菌率均大于98%,GB T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分 振荡法》规定对大肠杆菌的抑菌率≥70%即说明样品具有抗菌效果。

样品7~9的纵、横断裂强力均大于50 N,满足FZ/T 64012-2013《卫生用水刺法非织造布》A类要求。

由于中药改性纤维具有抗菌性,因此样品中中药改性纤维的含量对样品的抗菌性没有明显影响,产品均具有较好的抗菌性。

2.4 石墨烯改性纤维/天丝

样品10~12中石墨烯改性纤维/天丝的混纺比为30/70、40/60、50/50,由表3可知,三种样品单位面积质量偏差率均小于10%,单位面积质量变异系数均小于5%,液体吸收量均大于700%,pH值均在5.5~8.5,均满足FZ/T 64012-2013《卫生用水刺法非织造布》要求。

样品10~12的纵、横断裂强力均大于50 N,满足FZ/T 64012-2013《卫生用水刺法非织造布》A类要求。

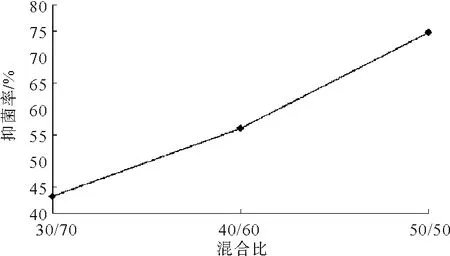

样品10、11对大肠杆菌的抑菌率均小于70%,样品12对白色念珠菌的抑菌率为74.7%,因此按照GB T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分 振荡法》规定只有样品12具有抗菌效果。

石墨烯改性纤维具有抗菌性,而天丝不具有抗菌性,因此随着样品中石墨烯改性纤维含量的增高,样品的抑菌率上升,抗菌效果越来越好,如图6所示。

图6 混合比与抑菌率关系图

3 结语

石墨烯改性纤维水刺非织造布中纤维的纵横向分布存在差异,导致纵向强力强于横向强力;样品1~12的单位面积质量偏差率、单位面积质量变异系数、液体吸收量、pH值均满足FZ/T 64012-2013《卫生用水刺法非织造布》要求;样品4~6、样品7~12的纵、横断裂强力均大于50 N,满足FZ/T 64012-2013 A类要求,而样品1~3的纵、横断裂强力纵、横均小于50 N,不能满足FZ/T 64012-2013 A类要求;样品1~3、6、7~9、12对大肠杆菌的抑菌率均大于70%,满足GB/T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分 振荡法》抗菌性要求,而样品4、5、10、11对大肠杆菌的抑菌率均小于70%,因此不具有抗菌效果。