2021年部分卷区高考试题道题深度分析展示

2021年全国乙卷第7,8题分析

【真题呈现】

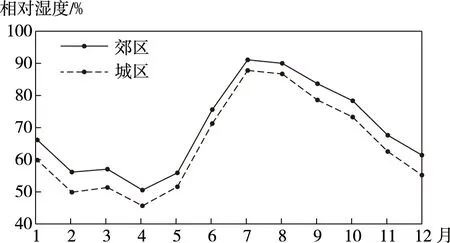

(2021全国乙卷,7,8题)相对湿度是空气中实际水汽压与同温度条件下饱和水汽压的比值,用百分数表示。下图示意我国某大城市1975—2015年城区和郊区各月平均相对湿度。据此完成7,8题。

7.造成城区与郊区相对湿度差异的主要原因是城区较郊区

( )

A.气温高 B.蒸发(腾)强

C.降水量大 D.绿地面积大

8.该城市可能是

( )

A.乌鲁木齐 B.北京

C.上海 D.广州

【参考答案】7.A 8.B

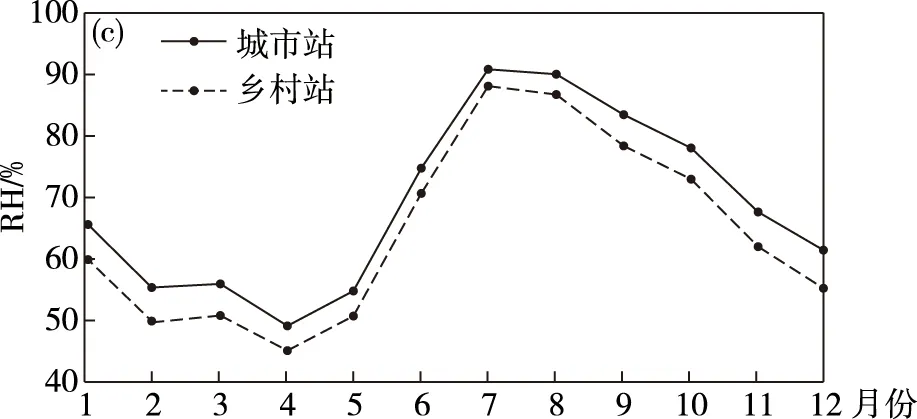

【素材来源】该组试题的背景素材来源于郑祚芳、任国玉的论文《北京地区大气湿度变化及城市化》(气象,2018年第44卷第11期),试题中的图像来源于论文中的图3(C)北京地区相对湿度月际变化,如图所示。

图3(C)

通过对比可知,高考试题直接选取了论文中的图像,将纵坐标的英文字母修改为“相对湿度”,同时两条曲线的含义有稍作修改,“城市站”修改为“城区”,“乡村站”修改为“郊区”。论文的图像中两条曲线分别用不同的颜色代表,考虑到黑白试卷印刷清晰度的问题,命题者采用实线与虚线的呈现形式。

【命题角度与设问形式】试题的文字材料直接给出了相对湿度概念的描述,这种处理方法俗称“搭桥”。第7题考查城区与郊区相对湿度差异的主要原因,并限定从“城区较郊区”的角度去分析。试题图像的形式,以及设问形式都与2020年全国卷Ⅱ第7题相似,如下:

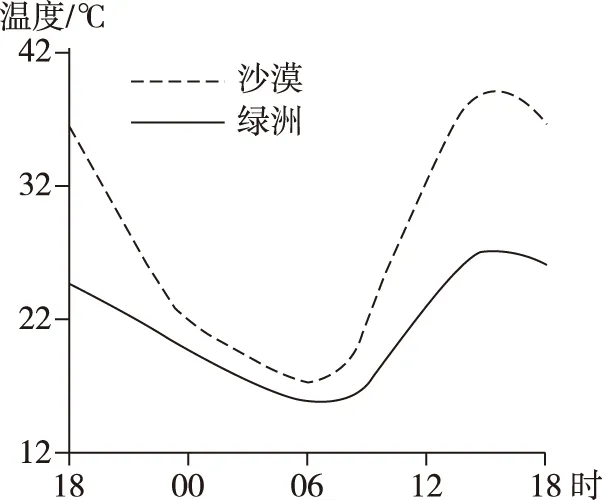

(2020年全国卷Ⅱ,7题)对我国甘肃某绿洲观测发现,在天气稳定的状态下,会季节性出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象。下图呈现该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化。据此完成下面小题。

7.导致绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的主要原因是绿洲

( )

①白天温度低 ②蒸发(腾)多 ③空气湿度大 ④大气逆辐射强

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

首先,两组试题的图像类型相同,都是直角坐标统计图,且都是用两条折线——实线与虚线表示不同的事物。其次,设问都是比较地理事物的差异。由图可知,绿洲全天的气温低于沙漠,①白天温度低,正确;与沙漠相比,绿洲植被覆盖率高,水分充足,蒸发(腾)多,散失热量多,导致绿洲在夜间温度下降,②正确,因此A项正确。空气湿度大、大气逆辐射强会使得绿洲夜晚降温慢,不属于绿洲夜间地表温度低于沙漠的原因。

第8题考查根据相对湿度的月际变化进行所在城市的判断。第8题的设问形式与2017年全国卷Ⅰ的第11题相似,如下:

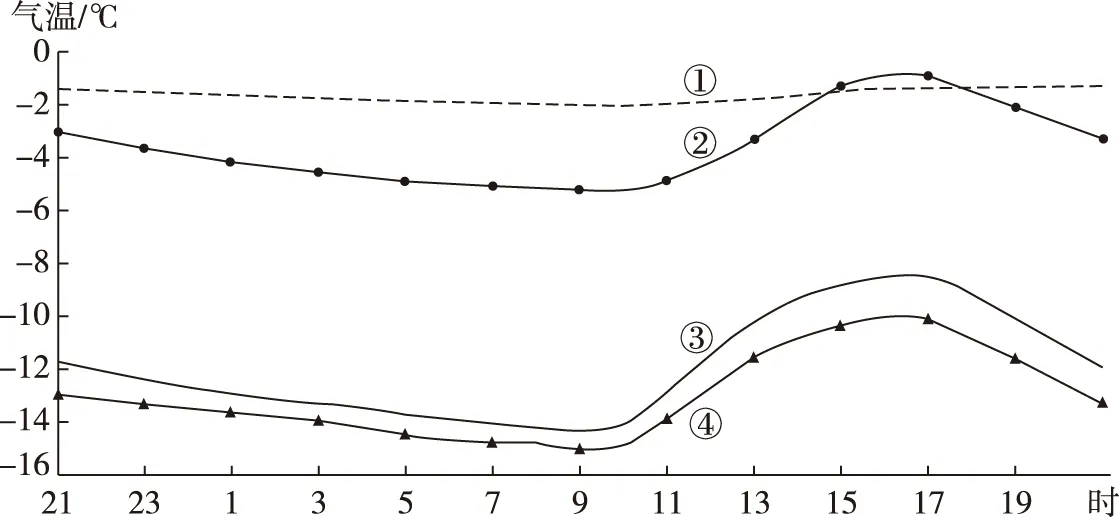

(2017全国卷Ⅰ,11题)我国某地为保证葡萄植株安全越冬,采用双层覆膜技术(两层覆膜间留有一定空间),效果显著。下图中的曲线示意当地寒冷期(12月至次年2月)丰、枯雪年的平均气温日变化和丰、枯雪年的膜内平均温度日变化。据此完成下面小题。

11.该地可能位于

( )

A.吉林省 B.河北省

C.山西省 D.新疆维吾尔自治区

第11题的设问是对材料所述地所在的省级行政区进行判断,考查的基本原理是不同经度地区时间差异,以及气温的日变化规律。一天之中,气温最大值通常出现在地方时14时左右,我国统一使用北京时间(120°E的地方时)。据图可知,该地最高气温出现在北京时间16时左右,即该地的地方时比北京时间晚2个小时左右,可以计算出该地的经度约为90°E,D项正确。将2021年第8题与2017年第11题进行对比可知,设问形式相同,解题思路类似——都是通过读图获取曲线最高所对应的时间。

【映射课程标准与考查能力、素养】第7题考查城区与郊区相对湿度差异的原因,对应的课程标准是说明大气受热过程与热环流原理,并解释相关现象。由图可知城区的相对湿度低于郊区,根据热岛效应原理,城区气温高于郊区,气温越高,饱和水汽压越大,并且城区空气中实际水汽压较郊区小,A项正确。该题干扰项的设置对考生而言,也是比较容易分析的。郊区绿地面积较城区大,D项错误;城区不透水面积较大,蒸发(腾)较郊区弱,B项错误;根据雨岛效应,城区降水量大于郊区,但这不是造成城区相对湿度低于郊区的原因,C项错误。

第8题考查的内容可以理解为我国东部锋面雨带的移动规律。结合相对湿度的含义,由图可知该市7至8月相对湿度较高,7至8月气温也是一年中较高的月份,气温越高,饱和水汽压越大,可推断该市7至8月降水量较大。根据我国东部季风区锋面雨带的移动规律,7至8月锋面雨带移动到华北、东北地区,因此可判断该市可能是北京。

该组试题通过不同角度的设问考查考生获取和解读地理信息(图文信息)的能力,以及调动和运用地理知识的能力。考查综合思维与区域认识的核心素养。

【亮点】从公开发表的学术论文中选取合适的素材命制高考地理试题,已成为全国卷以及各省市高考地理试题卷的一个重要的特点。这类试题的设计如何体现“一核四层四翼”的高考评价体系要求,是一个值得不断探索的问题。就高考考查要求“四翼”而言,该组试题的设计很好地体现了高考地理试题注重基础性与综合性的特点。试题所考查的热岛效应与我国东部锋面雨带移动的规律,都属于中学地理的基础知识。试题通过选项设置来引导考生合理组织、调动相关知识与能力来解决实际问题,体现考查的综合性。再者,试题中的图像来源于学术论文,但试题的设问并没有完全照搬论文的相关内容,而是与中学地理基础知识紧密结合,充分体现源于论文,高于论文的特点。这是一线地理教师在以高考地理试题为参照对象,命制模拟试题的典型案例。

【作者单位、姓名】广东省阳江市广东两阳中学 戴何明

2021年全国乙卷第37题分析

【真题呈现】

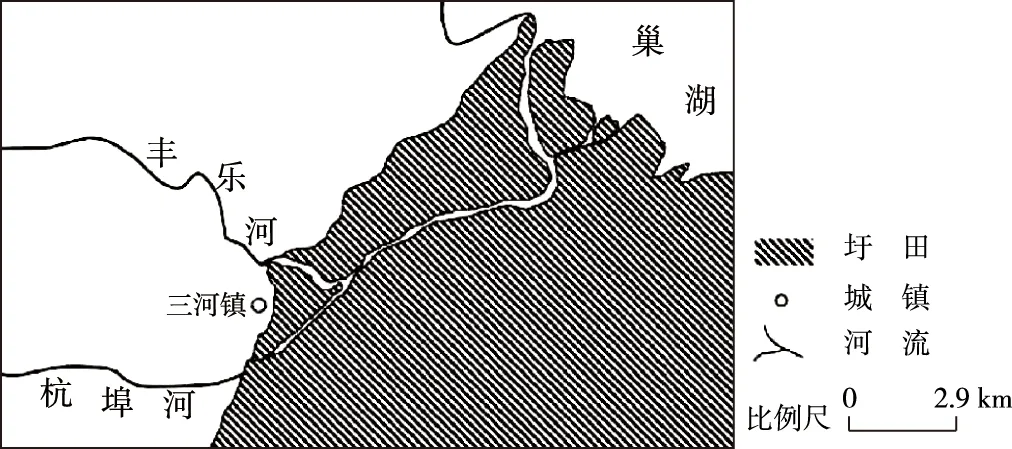

(2021年全国乙卷,37题)圩田是在低洼地筑堤围出的田地。下图所示圩田海拔6~7米,种植庄稼;巢湖多年平均水位8.03米。据记载,在清朝嘉庆年间,三河镇濒临巢湖。

(1)推测该圩田区适宜围垦的自然条件。

(2)分析图示河流三河镇以下河段的形成。

(3)说明这些圩田易发水灾的原因。

(4)有人建议把这些圩田从种植庄稼转变为湿地发展水产业。请从下列两方面选择其一作答,分析圩田这种利用方式改变的作用。

方面①:改善巢湖水质

方面②:缓解巢湖沿岸地区洪水威胁

【命题角度】随着多个省份推行新高考,高考试题呈现百家争鸣、百花齐放的局面,尤其今年乙卷的第37题稳中求新,立意深远。该题围绕课程标准,整合素材,创设情境和设问。其素材摆脱了晦涩的学术情境,以命题者对生产生活的观察为载体,语言简约,图文并茂。安徽省巢湖,是我国著名的淡水湖,自然条件优越,农业发达。然而,长久的过度开发,其生态面临着很大压力。不仅巢湖如此,各地大多湖泊面临着类似问题。该题以此为素材,以身边生产生活实际为案例层层展开,贴近大众。

【映射标准】在《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》中强调“运用资料,归纳人类面临的主要环境问题,说明协调人地关系和可持续发展的主要途径及其缘由”“结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对区域发展的意义”等这些要求。基于此,本题从区域分析出发,考查区域发展。该题通过综合、动态的视角将时空观、整体性和差异性、人地关系等思想和方法蕴含其中,体现地理学科的特点。从清朝到现在的时间尺度,从三河镇与巢湖的位置变化的空间尺度,揭示了巢湖地区的生态演变。围湖造田,说明当地有造田的优越条件,造田后还要防患水灾,体现了地理学科的整体性和差异性。造田后对比庄稼种植和湿地水产养殖的生态效益,从人地发展的角度培养地理观念。

【设问形式】本题的设问更加注重问题的连续性,增强开放性。第(1)题从“观现在”的角度让考生推测该地的自然特征,设问平稳,也给该题奠定了人地矛盾的基调。第(2)题从“知过去”的角度让考生分析三河镇以下河段的形成原因和过程,意在考查考生的逻辑推理能力和阐释地理现象的能力。第一问中推测自然条件较好,所以人们要围垦,导致湖泊萎缩,故三河镇距离巢湖变远。丰乐河和杭埠河流入圩田,由于地势平缓,河水四溢,河道游移摆动性较强。为避免河水淹没圩田,需要人工开挖新河道引入巢湖,进一步展示了人们对自然环境的影响。第(3)题由果导因,已经设定该地易发生水灾,让考生析因究理。第一问就包含该地的气候、地形等内容表述,再加上人们造田修堤,不利于洪水的排泄,水灾发生在所难免。第(4)题从“明未来”的角度考查生产方式对环境的影响。自然条件好,人们种植庄稼,既破坏生态,又要提防水灾,所以要发展水产。与以往“态度+观点”的方式不同,要求考生自选一问题回答,供考生选择的空间更大,更有利于展示考生的个人能力。

【考查能力与素养】从知识立意到能力立意和素养立意,体现了高考对人才选拔标准的与时俱进。从图文材料中可以获取和解读到该地自然条件好,从“6~7米”和“8.03米”推出该地丰水期易受巢湖水患影响。四个设问都充分考查了考生调动和运用所学知识、描述和阐释地理事物的能力。第(4)小题考查了考生利用已有知识和条件,在假设的基础上推导未知的情况,考查了考生论证和探究能力。能力立意鲜明,核心素养亦孕育其中。立足于巢湖这一微观区域,让考生分析该地的自然条件以及发展带来的问题,体现了区域认知。依托于地理要素的内在融合,展开设问,从综合性的角度,考查考生的综合思维能力。以圩田建设为支点,传递人地和谐共生的理念。湖泊的开发问题具有普遍性,考生会以此为契机把眼光从书本转向生活,发现和审视周边场景中出现的地理现象和问题,地理实践力得以落实。

【亮点】本题于平易中见深刻。材料简洁明了,图文并重,情境设置贴近生活,体现实用性。设问采用“小切口、大纵深、层层递进、链式追问”的方式刨根究底,让考生的思维螺旋式上升。二选一的问答模式平易近人,体现公平,予考生以温度。

【作者单位、姓名】河南省驻马店市驻马店第一高级中学 冯学文 丁素萌

2021年全国乙卷第44题分析

【真题呈现】(2021年全国乙卷,44题)为评估青藏铁路建设和营运对环境的影响,某科研团队对青藏铁路格(尔木)拉(萨)段某11千米长的风沙活动路段两侧进行了调查,结果如下表所示,其中工程治沙地视为固定沙地。2001—2008年为铁路建设期,2008—2015年为铁路营运期。面积单位:km2

铁路两侧年份固定沙地工程治沙地半固定沙地半流动沙地流动沙地合计0.5km以内2001003.165.200.148.5020080.122.024.571.890.038.6320151.562.144.290.360.068.411km以内2001006.5410.060.2516.8520080.372.0210.204.370.1017.0620153.492.149.641.310.1016.682km以内20010.12014.0318.30.7533.2020081.072.0221.788.210.2433.3220157.502.1420.422.350.2032.61

根据材料自拟一个结论,并用表中数据予以论证。(要求:可就建设期或营运期,也可以综合得出结论;论证充分、数据准确、表述清晰。)

【答案】结论:青藏铁路的建设期及营运期,通过工程措施有效地实现了风沙治理。

论证:建设期,铁路两侧各范围内固定、半固定沙地增加,半流动、流动沙地减少,说明通过工程措施使得沙丘趋于固定,风沙危害减轻。营运期,铁路两侧固定沙地继续增长,半流动沙地显著减少,说明营运并未破坏风沙输移环境,工程措施持久有效地发挥了固沙效益。

【解题思路】由表格数据可知,2001—2015年,铁路两侧各范围内固定、半固定沙地增加,半流动、流动沙地減少,由此可得出结论:青藏铁路建设期及营运期,通过工程措施有效地实现了风沙治理。2001—2008年,铁路建设期,铁路两侧各范围内固定、工程治沙地、半固定沙地都增加,半流动、流动沙地都減少,说明通过工程措施使得该地沙丘趋于固定,风沙活动减少,风沙危害减轻。2008—2015年营运期,铁路两侧固定沙地继续增长,半流动沙地显著减少,说明营运并未破坏风沙输移环境,工程措施持久有效地发挥了固沙效益,减轻了风沙危害。

【素材来源】试题素材选自中国工程院院士孙永福的文章《“天路”—青藏铁路工程》:青藏铁路经过昆仑山北麓至唐古拉山南麓地段,连续多年冻土区约550 km,岛状冻土、深季节冻土、沼泽湿地和斜坡湿地十分发育。青藏高原多年冻土处于中低纬度,主要特征是:高原地下冰和高含冰量冻土所占比重大,冻土热稳定性差,对气候变暖反应极为敏感,太阳辐射的坡向效应明显。

【命题维度】多维度设置开放性问题,克服封闭性设问和唯一答案。

【映射课程标准】地理4 环境保护4.12结合实例,说明环境管理的基本内容和主要手段。

【考查能力与素养】考查学生信息整理能力、论证和探讨地理问题的能力,正确认识重大工程建设与生态环境保护的关系。考查区域认知、综合思维、人地协调观等学科核心素养。

【创新点】设问解决问题的差异性,打破唯一答案和封闭性设问。

【试题评析】以科研团队对青藏铁路某风沙活动路段两侧的调查为信息载体,采用翔实的数据再现真实研究过程,需要从局部到整体,从建设期和运营期,从不同的时空组合进行比较。

【变式试题】

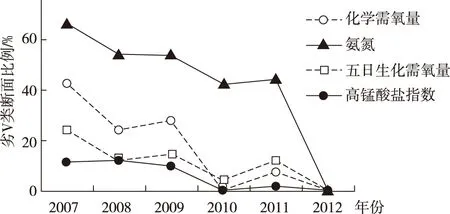

为了评估辽河流域污染治理前后枯水期河流水质情况,某科研团队对辽河辽河流域及其支流进行了调研,结果如下图所示,2008年开始对辽河进行整治。2008—2011年为整治期。

2007—2012年辽河流域枯水期主要污染指标劣V类比例变化趋势

根据材料自拟一个结论,并用表中数据予以论证。(要求:可就治理前,治理期,也可以综合得出结论,论证充分,数据准确,表述清晰)

【答案】结论:辽河治理前污染严重,水质差。论证:治理前:辽河流域氨氮含量高,占65%左右;(2分)化学需氧量大,占40%多;(2分)五日生化需氧量高;(2分)水体污染较严重;(2分)水质较差。(2分)

结论:辽河治理后主要污染指标呈下降趋势,水质得到恢复;(2分)流域得到修复;(2分)论证:氨氮含量、化学需要量、日生化需氧量等大幅下降(2分),各项指标降到0;(2分)水质达标。(2分)

【命题意图】本题以辽河污染治理为信息载体考查水污染治理的相关知识,考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力,考查的核心素养是区域认知、综合思维、地理实践力。

【解题思路】此类题目属于多维度思维试题,需综合分析,任选一角度作答即可,如果结论是辽河治理前污染严重,水质差,则论证可以从辽河流域氨氮含量高,占65%左右、化学需氧量大,占40%多,五日生化需氧量高,占20%等分析,如果结论是辽河治理后主要污染指标呈下降趋势、水质得到恢复,论证可以从氨氮含量、化学需氧量、日生化需氧量等大幅下降、各项指标降到0、水质达标等思考。(言之有理即可得分)