基于高温气体效应的磁流体流动控制研究进展1)

罗 凯 汪 球 李逸翔 李进平 赵 伟

*(中国科学院力学研究所高温气体动力学国家重点实验室,北京 100190)

†(中国科学院大学工程科学学院,北京 100049)

引言

磁流体动力学(magnetohydrodynamic,MHD) 是一门结合经典流体力学和电动力学,研究导电流体在电磁场中运动规律及其相互作用的学科,李益文等[1]对其在航空工程中的应用方式进行了详细的总结,包括磁流体冲压组合发动机、磁流体涡轮组合发动机、燃烧室后磁流体发电、磁流体加速风洞、进气道大尺寸磁流体流动控制、边界层分离流动控制、边界层转捩控制、飞行器头部热流控制等方面,这足见其广泛的应用前景;另外,理论分析和数值模拟等研究工作也证明了磁流体技术在高超声速飞行器及其动力装置上应用的可行性及优越性,相关的原理验证性实验研究也取得了快速进展[2-3],但受磁流体技术的复杂性及相关技术因素的制约,总体来说其研究尚处于探索研究阶段,还有大量的基础问题有待研究解决.我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》也将高超声速推进系统、磁流体及等离子体动力学列为“面向国家重大战略需求的基础研究”中的航空航天重大力学问题之一.

磁流体技术的应用,一个前提是需要高强磁铁,当前,超导磁体以其能够承受高电流密度而能够提供高场强、高均匀度或高梯度的磁场条件而被广泛应用;另外一个重要的前提条件是流体必须具有一定的电导率,也就是需使流体电离产生一定浓度的等离子体.国内外常用的有两种方式实现气体电离,一是平衡电离,气体的温度较高时,在气体中加入碱金属类物质,利用碱金属电离电位较低的特点,在相对较低的温度下获得部分电离气体;二是非平衡电离,在气体温度较低时,采用外部电离技术使气体电离,包括电极放电、微波放电、高能电子束、直接能量注入等.这两种方法采用额外的技术使得气体电离,增加了系统的复杂性.

高超声速飞行器高速飞行时,头部弓形激波后会由于激波压缩和黏性阻滞减速而产生高温,其温度高达几千甚至上万摄氏度,高温气体发生复杂的热化学反应,导致分子振动激发、离解甚至电离,引起所谓的高温真实气体效应,如航天飞机、太空飞船、火星或其他星际探测器、以及近几年来较为热门的再入滑翔飞行器等都存在这一流动现象.对于包含高温真实气体效应的高超声速飞行,激波后的高温气体即形成了弱导电性的等离子体流场,电离气体为磁场的应用也提供了直接的“工作”环境.磁流体控制技术早在20 世纪50 年代即被提出[4-5],郭永怀[6]也直接指出,当飞行器在20 km 高空,飞行速度达到马赫数15 时,空气便是很好的导体,此时便可以利用电场与磁场进行流动控制.俄罗斯提出的AJAX概念[7]就是基于等离子流动和MHD 效应实现有利于飞行器的流动控制,其自1992 年公开以来,引起了世界各国的广泛关注;张义宁等[8-9]在2011 年也提出了带有磁流体能量旁路的爆震发动机,并开展了相关概念原理研究,倘若这些概念应用于实际,将是对高超声速飞行器流动控制技术的一次革命性提高.

近年来,随着超导材料及电磁技术的发展,磁场流动控制技术进一步受到科技大国的重视,而新一轮的高超声速技术也对飞行器在“极端”环境和“极端”动力条件下的飞行提出了新的挑战,它面临降热、减阻、控制等一系列的难题,磁控热防护技术作为热防护领域的新应用,受到了较多的关注,通过磁场生成的洛伦兹力将激波推出远离物面,使边界层内流体减速、温度梯度降低,从而降低壁面热流及热防护设计难度;同时,磁流体流动控制技术还具有没有运动部件、响应时间短且激励频带宽等优点.“磁阻力伞”概念则是通过磁场增大飞行器阻力,使得飞行器在还未遭受到比较严重的气动热问题时就开始大幅减速,其对于再入/进入问题时的减速制动非常有吸引力,尤其是对于密度相对稀薄的火星进入[10].除此之外,高超声速磁场流动控制在“电磁窗口”减弱“黑障”、“电磁舵面”飞行姿态控制、磁流体发电等领域均有诱人的应用前景[11-12].

本文主要介绍了基于高温真实气体效应的磁流体流动控制技术研究,主要包括磁流体流动控制的试验技术、数值模拟方法以及流动控制的规律和机理等,综述了国内外相关研究现状及发展趋势,分析了其研究过程中的关键科学和技术问题,并对其发展趋势进行了讨论和展望.另外,虽然数值模拟在磁流体流动控制研究方面也发挥了重要的贡献,但其详细的研究仍然有限,且数值模拟亟待实验结果的验证,因此,本文的调研工作偏重于实验方面的进展.

1 高超声速磁流体流动控制基本原理

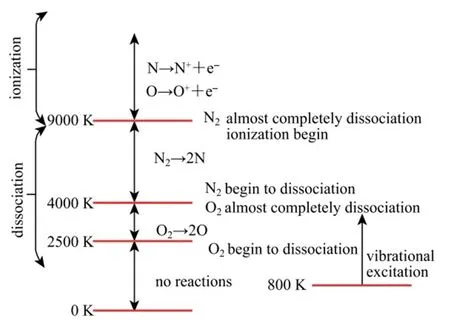

高速飞行状态下的飞行器头部前缘激波后区域温度可达几千甚至上万摄氏度,随着气体温度的升高,气体组分将会发生剧烈的变化.以空气为例,如图1 所示,在一个标准大气压下,温度达到2000 K 左右时,氧气开始解离;达到4000 K 左右时,氧分子全部解离,此温度下,氮气开始解离;到9000 K 时氮分子完全离解;在9000 K 以上,气体出现电离产生电子和离子,气体变为部分电离的等离子体[13].在电离流场中再施加强磁场,通过产生的洛伦兹力来控制强激波后离子和电子的运动,气动力与电磁力的共同作用使飞行器的气动性能发生变化,这就是高超声速磁场流动控制技术的基本思路,其示意图如图2所示[14],磁控系统可布置于模型内部,具有不改变飞行器外部结构的优势.

图1 一个大气压下空气分子振动激发、离解和电离的温度划分[13]Fig.1 Ranges of vibrational excitation,dissociation,and ionization for air at 1 atmosphere pressure[13]

图2 磁场添加后的高速绕流及洛伦兹力示意图[14]Fig.2 Flow around re-entry vehicle with an applied magnetic field and the resulting Lorentz force[14]

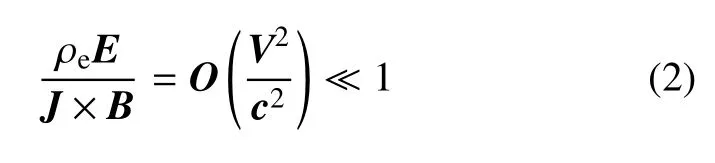

在磁场作用下的流场内,流体微团受到的电磁力可表示为

其中,E为电场强度,ρe为电荷的体积密度,V为流体微团的运动速度,B为流场内的磁感应强度,电流密度J=ρeV.在磁流体力学近似下[15],比较式(1)中右侧两项,可得到即电磁项要远远小于磁场项,因此电磁力可近似为Fe=J×B.

对于磁控效果,一般以电磁力与流体微团的惯性力之比的无量纲参数(磁流体作用系数)Q作为关键参数,有

其中,σ 为流场电导率,L为模型特征尺度,ρ∞和V∞分别为来流的密度和速度.在Q>1 时,磁控效果较为明显,可通过增大磁场强度或提高流体电导率等方法来实现.在有限导电率的等离子体内,电导率分布、飞行器尺度、磁场环境(磁场分布形式、磁感应强度等) 以及飞行条件(飞行速度、气流密度等) 等都是影响磁控效果的因素.

磁雷诺数的定义如式(4)所示,其可表征磁对流项和磁扩散项的相对关系

其中,μe为真空磁导率.在高超声速空气流场中,大多数情况下的电导率非常低,磁扩散率较大,磁雷诺数远小于1,此时感应磁场将被迅速扩散,外加磁场起主导作用,可以忽略诱导磁场作用.

2 研究现状

2.1 高超声速磁场流动控制的试验技术

磁流体力学的研究最早可追溯到1832 年,法拉第针对磁流体力学做了一些实验与理论研究,但直到20 世纪40 年代Alfven 波的发现,才标志着这门学科的建立[15].在磁流体流动控制研究的初期,基于实验条件与计算机数值模拟发展的限制,研究者主要针对简单外形(平板以及钝头)进行一些理论分析[16-18],这些结果为后期的试验与数值模拟提供了一定的理论指导.另外,近年来虽然MHD 数值模拟方面也愈来愈丰富,但MHD 涉及多种复杂物理现象,即便是用全MHD 方法计算也需要基于一些假设,数值模拟亟待可靠的磁流体流动控制实验数据来对计算方法及结果进行校验,因此,本文的调研工作更多地偏重于实验方面的进展,包括试验系统以及测试技术等.

2.1.1 试验系统

随着高超声速地面设备模拟能力及电磁技术的发展,较多学者考虑通过地面实验来研究磁场流动控制的效果及规律,而开展高超声速磁流体流动控制的地面试验研究,一个前提是高强磁铁的添加;另外一个重要的前提条件是高超声速流体必须具有一定的电导率,基于这一条件对实验环境的要求,能被用于磁流动控制实验研究的设备有限,主要包括电磁激波管[19]、等离子体风洞[20]、高焓膨胀管/膨胀风洞[21]以及激波风洞[22-24]等;实验常采用氩气作为实验气体,也有部分学者尝试在气体中添加电离种子(碱金属或碱金属的化合物)[22]或外部电离(电极放电、高能电子束等)[2-3,25-26]来满足流场中的电导率.

本文着重调研了在能直接模拟高温真实气体效应的高焓气动设备上开展的磁流体流动控制研究进展,表1 给出了这一类设备上典型的试验研究工作,大部分工作集中在电弧风洞,气流具有较高的电离度,磁控效果相对明显,但电弧风洞的自由来流即具有较高的电离度,空间磁场不仅作用于激波加热后的高温导电气流,也作用于激波前的带电粒子,这和真实飞行条件下的磁场流动控制存在一定的差异;激波风洞和膨胀管的自由来流电离度相对较低,这和真实飞行的磁控方式类似,但低的来流电离度就对设备的模拟速度和磁场强度提出了更高的要求,如HEG高焓风洞上模拟的空气来流速度为5.9 km/s,其添加的磁场强度达到了4.5 T[24];膨胀管/膨胀风洞上对于0.6~0.795 T 的磁场强度,它则将空气或易电离的氩气模拟速度分别提高到了9 km/s 和5.7 km/s[20,27].因此,世界上能开展基于高温真实气体效应的磁流体流动控制试验研究的设备实际上非常有限,除表1中的设备外,典型的能模拟高温气体效应的设备还有日本的HIEST[28]、美国的T5 激波风洞[29]以及国内的JF10 爆轰驱动高焓激波风洞[30-31]和JF16 膨胀风洞[32-33]等.

表1 高焓气动设备上开展的磁流体流动控制代表性试验研究Table 1 Summary of the typical MHD flow control tests in high enthalpy ground facilities

磁场条件是实现MHD 流动控制的重要因素之一,由式(3)可知,模型外的磁感应强度越大,对流场内等离子体的电导率要求可以相对降低,对地面设备的要求也会随之降低,而随着超导材料及电磁技术的发展,磁场基本能够满足磁流体流动控制的地面试验要求.

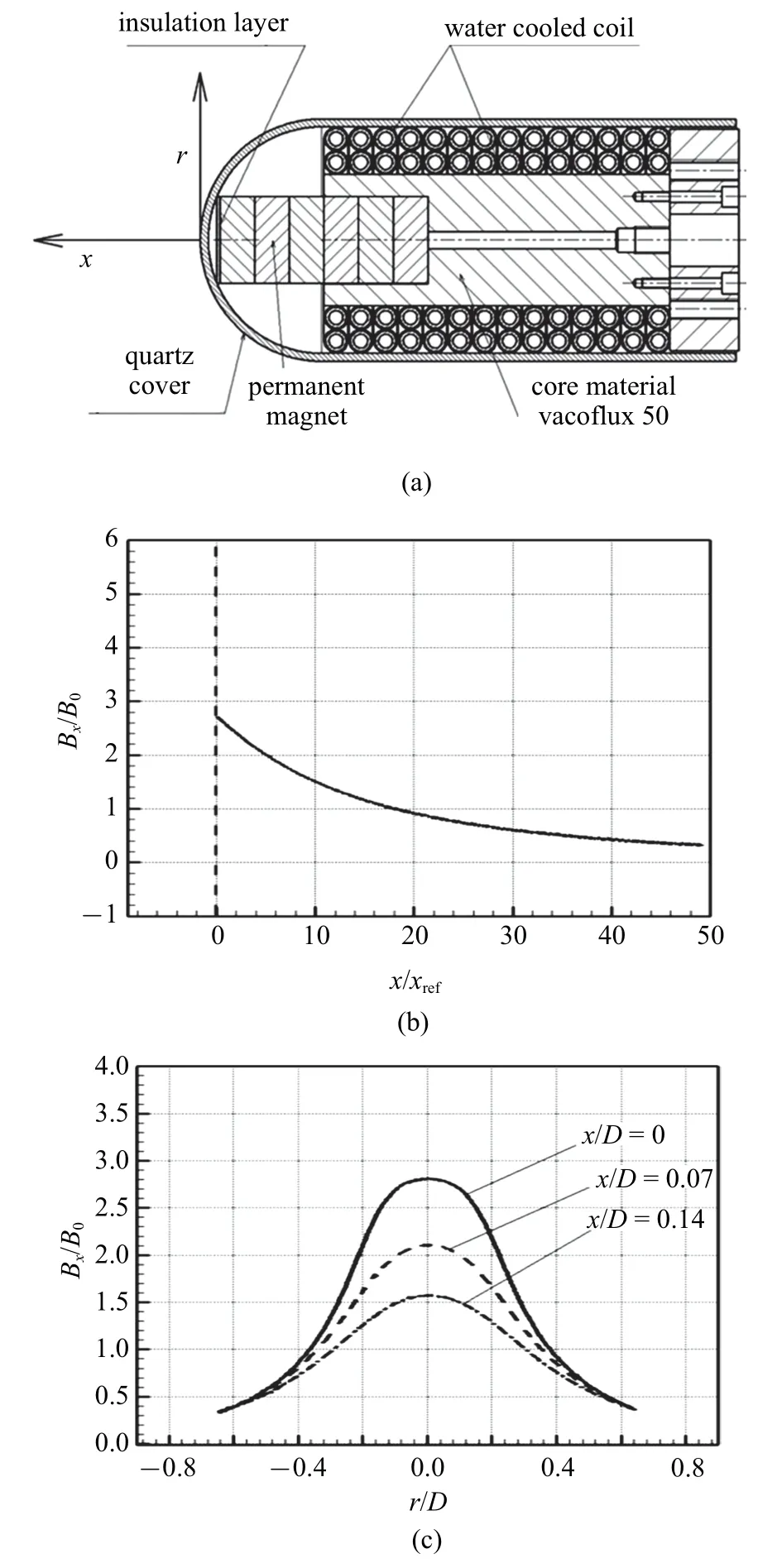

目前,广泛用于试验中的磁场发生设备包括永磁体、脉冲强磁体设备以及螺线管电磁场设备.其中,永磁体设备相对简单,但受限于材料以及相关的聚磁加工技术,目前可达到的磁场强度一般不超过1 T,但其尺寸及外形相对较为灵活,如X2 膨胀风洞中采用和球头模型配合的球形永磁铁[34],Takizawa 等[35]采用的则是柱形永磁体,如图3 所示;螺线管电磁铁通过组合设计也可产生接近于偶极子形式的磁场分布,Gülhan 等[36]的试验采用的即是电磁铁结构,如图4 所示,其能够产生几个特斯拉量级的磁感应强度,该类磁场产生设备可长时间工作,适用范围相对较宽,被广泛应用于可长时间工作的等离子体风洞内,但其本身对电源设备的要求以及散热等问题也需要考虑.脉冲强磁场的设计可实现更高的磁场强度,目前国内外已经较为成熟,其峰值强度可达到百特斯拉量级[37-39],工作时间一般为毫秒量级,能够与试验时间较短的脉冲设备匹配使用,HEG 风洞[24]即采用脉冲磁场发生设备进行磁流体流动控制试验.总之,当前的电磁技术基本能够满足高超声速磁场流动控制地面试验的要求,可结合实际试验条件,选择合适的磁场发生设备;当然,在实现更高磁场强度的同时,磁体系统的尺寸、冷却等问题的突破/优化是高超声速MHD 流动研究的重要保障之一.

图3 钕铁硼永磁体模型:(a)球形磁体,最大表磁0.795 T[34];(b)柱形磁铁,最大表磁0.36 T[35]Fig.3 Model of NdFeB permanent magnet:(a)Spherical magnet,the maximum intensity of surface magnet is 0.795 T[34];(b)cylindrical magnet,the maximum intensity of surface magnet is 0.36 T[35]

图4 文献[36]采用的电磁体模型:(a)电磁铁模型;(b)通电电流为1000 A 时,驻点线磁场强度分布,最大表磁2.8 T;(c)通电电流为1000 A 时,不同剖面上磁场强度Bx 沿径向分布Fig.4 Electromagnet model used by Ref.[36]:(a)Cross section of the electromagnet model configurations;(b)measured axial profile of magnetic-induction axial component Bx at a coil current of 1000 A,the maximum intensity of surface magnet is 2.8 T;(c)measured radial profile of magnetic-induction axial component Bx at a coil current of 1000 A

2.1.2 试验测量

受限于高超声速磁流动控制实验本身的难度及电磁环境的存在对测试技术的限制,可进行测量的物理量有限,目前磁场流动控制效果的测量主要包括激波脱体距离、模型气动力(阻力/磁阻力等)以及模型表面热流.

(1)脱体激波距离的测量

磁场添加后对流动影响最直观的体现是脱体激波距离或激波结构的变化,作为一种非接触测量手段,电磁场对于测量系统的影响相对较小,学者在多种设备中均通过光学方法观测到了磁场对脱体激波距离的影响.

Ziemer 和Bush[19,40]于1958 年首次在电磁激波管中验证了Bush[4]的理论分析,其试验气流速度最高为12 km/s,模型驻点温度最高可达25 000 K,其结果表明随着磁相互作用参数Q增大,弓形激波脱体距离随之增大,当Q=69 时,其脱体距离是无磁场时的7.5 倍,如图5 所示.

图5 1958 年,Ziemer 和Bush[19] 在电磁激波管中验证磁流体流动控制激波脱体距离的实验结果,球头直径20 mm,气流速度6890 m/sFig.5 Typical picture of shock stand-offdistance with and without applied magnetic field in an electromagnetic shock tube,by Ziemer and Bush in 1958[19].Diameter of the sphere is 20 mm and velocity of the free stream is 6890 m/s

2017 年,Schramm 和Hannemann[24]首次在自由活塞高焓激波风洞HEG 中开展了磁场流动控制的实验,自由来流速度为5.9 km/s,实验气体为空气,激波后气体温度为9770 K.在流场施加脉冲磁场后通过光学手段发现,磁场强度越大,其弓形激波脱体距离也越大,如图6 所示,这是首次在高焓风洞中利用空气开展的实验结果.

图6 2018 年,Schramm 和Hannemann[24] 在HEG 激波风洞得到的纹影实验与计算结果对比,实验气体为空气,球头直径160 mm,气流速度5900 m/sFig.6 Comparison results of simulation and experimental data obtained with schlieren visualization,by Schramm and Hannemann at HEG in 2018[24].Diameter of the sphere is 160 mm and velocity of the free stream is 5900 m/s with air being the test gas

Queensland 大学的Gildfind 等[21]2018 年在X2膨胀风洞中进行磁流体流动控制实验,部分结果如图7 所示,实验气体为氩气,其在有限的试验时间内(<100 μs),也能够发现明显的激波脱体距离的变化.上述两个实验是少有的在激波风洞或膨胀风洞上开展的研究工作,他们直接利用设备产生高超声速来流,强激波压缩加热产生磁场作用所需的电离气体;但他们的研究工作也刚刚开始,部分现象还有待解释并更系统地在这些设备中开展磁场流动控制的实验研究.

图7 2019 年,Smith 等[21] 在X2 膨胀风洞的激波脱体距离实验结果,实验气体为氩气,气流速度5963 m/sFig.7 Comparison of shock stand-offdistance with/without the magnet in the X2 expansion shock tunnel by Smith et al[21] in 2019.The test gas is argon and velocity of the free stream is 5963 m/s

(2)模型气动力/磁阻力的测量

高超声速飞行器在高速飞行过程中,磁流体流动控制使飞行器除了受到传统的气动力的影响外,还会受到电磁场的额外作用,气动力与电磁力的共同作用会使飞行器飞行过程中的气动力特性发生变化.与激波脱体距离的研究类似,早期的磁阻力研究主要集中在理论计算方面,但理论方面的研究并没有给出一个确切的结论,主要是针对不同的简化模型,如流场的常值密度假设、有无黏性、是否考虑霍尔效应等,其结论并不完全一致[4,46-47],所以磁流体流动控制对阻力的影响规律研究仍然处于摸索阶段.

相比于气动阻力,磁场产生的作用力较小,Smith等[21,44-45]在膨胀风洞中分析的磁作用力即比气动阻力小两个量级,因此磁场作用力对测量系统要求较高,需要特殊设计.目前磁作用力一般是和气动力剥离开后单独进行测量,磁铁和模型采用柔性连接,测量磁铁系统受到的反作用力来推算磁铁对流场的磁阻力,较为典型的测力系统及结果为东京大学Kawamura 等和昆士兰大学Smith 等的研究工作.

2009 年,Kawamura 等[48]在电弧风洞中产生弱电离超声速氩气气流,将摆锤系统应用于MHD 作用力测量,如图8(a)所示,模型和磁铁隔离,杆A下端与磁体连接,上端通过轴承与支撑结构铰接,利用平衡块左右移动的方式来调节A的竖直方向,通过B杆位移与磁体所受水平方向力的关系曲线,进而获得磁体在电离流中受到的作用力,其结果如图8(b) 所示,给出了不同磁场条件下的气动力和洛伦兹力系数;当然,洛伦兹力随磁场变化规律和数值模拟间的差异,作者还不能完全解释,有待进一步的分析.2012年,该团队进一步探索了磁场方向对阻力的影响规律[49].

图8 (a)2009 年,Kawamura 等[49] 在电弧风洞中设计的磁阻力测量系统;(b)实验条件下,气动力与洛伦兹力随磁场变化的数值模拟预测,试验气体为氩气Fig.8 (a)Schematic of drag force measurement setup in arc-jet tunnel by Kawamura et al[49] in 2009;(b)numerical prediction of aerodynamic and Lorentz force components under experimental conditions.The test gas is argon

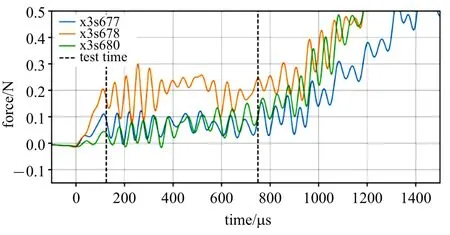

昆士兰大学Smith 等[21,44-45]在膨胀风洞中探索了磁阻力测量实验技术,验证并分析应力波测力天平应用存在的问题,并成功设计加速度计系统测量了典型的磁阻力结果,如图9 所示,磁阻力为0.05~0.2 N,这也是学者首次在高焓膨胀风洞中获得磁场流动控制的磁阻力测量结果,其设备自由流电离度也较低.

图9 Smith 等[21] 在膨胀风洞中利用加速度计测量的磁阻力实验结果,试验气体为氩气,最大表磁为0.43 TFig.9 Drag force measurements by using an accelerometer-based force balance in the X3 expansion tunnel by Smith et al[21].The test gas is argon,and the maximum intensity of the surface magnet is 0.43 T

(3)模型表面气动热的测量

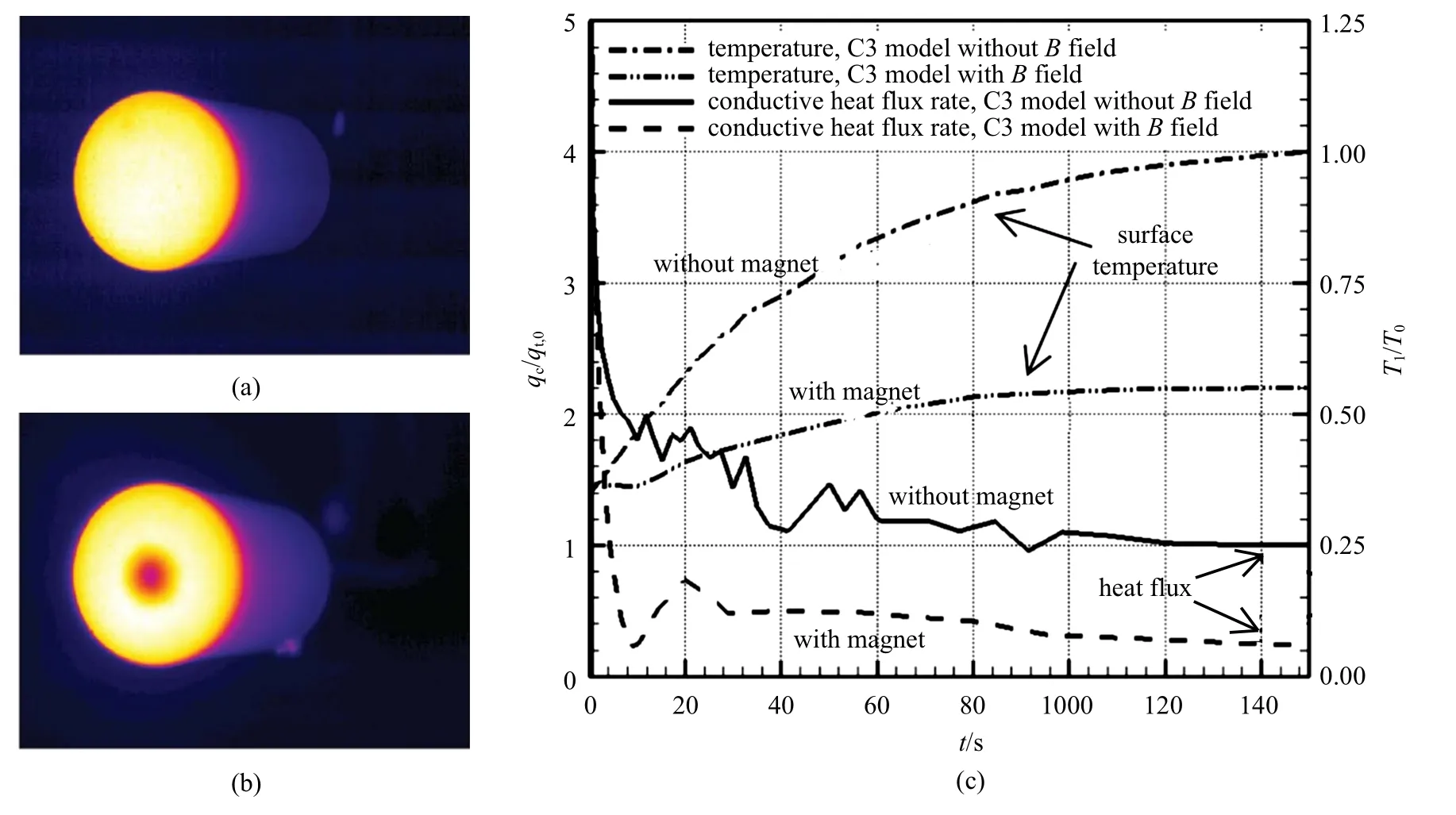

磁控热防护技术作为磁流动控制在热防护领域的新应用,一直受到科技大国的重视.在实验方面,学者不断开展磁场添加对壁面热流的影响,但电磁场的存在对测量技术有一定的干扰,目前的进展仍然有限.较为典型的实验结果是2009 年Gülhan 等[36]首次采用了红外热相仪的方法来测量模型表面温度和热流,实验设备为L2K 电弧风洞,实验气体为氩气,其通过试验方案的巧妙设计,并选择能够有效避免电磁干扰影响的测量方法,获得了较为直观的实验结果,如图10 所示,在施加外磁场后,模型表面热流环境得到了明显的改善,其选择的两类模型热流分别可降低46%和85%,但是红外热线仪的频响有限,在脉冲设备中难以直接应用,同时,脉冲设备短测试时间内模型温升一般也有限.

图10 2009,Gülhan 等[36] 在L2K 电弧风洞中开展的磁流体流动控制实验结果,平头模型,电磁铁强度可调:(a)无磁场红外图像;(b)有磁场红外图像;(c)温度与热流结果Fig.10 MHD experimental results in the L2K arc-heat facility by Gülhan in 2009[36].The model has cylindrical geometry with a flat front surface.And the applied magnetic-induction field was produced by a direct electric current circulating in a coil and could be varied:(a)IR image without magnet;(b)IR image with magnet;(c)the measured surface temperature and heat-flux rate

另外,有部分学者发展磁场环境下的热流测量方法,Takizawa 等[35]在2004 年利用光谱方法检测激波层内的温度分布,Bobashev 等[50]2009 年利用铋单晶传感器进行电磁环境下的热流测量,但他们还没有获得系统性的定量结果.还有较多学者利用热电偶来测量磁场流动控制下的热流值[51-53],但电磁环境对热电偶有较强的干扰,其结果的可信度受到质疑,Wilkinson[53]更是指出由于电磁场的影响,在有效时间较短的设备中,利用热电偶进行热流测量将变得极为困难;因此,目前在高焓风洞、膨胀管/膨胀风洞等短试验时间的设备中,难以利用热电偶等接触测量技术来测量磁控作用下的热流.

在高超声速飞行时,还有一点需要考虑的是磁流体流动控制对辐射热的影响.磁场的添加将激波外推,导致对流换热降低是毫无疑问的,但是激波层厚度的增大会增大气体向模型传递的辐射热,进而影响气体对模型的总加热量,当然,区分磁流体流动控制下辐射热和对流换热的试验测量在当前是非常有难度的,还未见相关实验方面的报道.

(4)其他测量

部分学者还对施加磁场后的光谱信息进行分析,由于磁场的存在会影响自由电子运动,导致试验过程中,有无磁场时流场内发光强度有较大变化,Gülhan等[36]就曾利用发射光谱方法研究施加磁场之后氩气在强激波前后光谱信息的变化,解释了磁场对流场发光强度的影响.Takizawa 等[35]利用吸收光谱方法分析了施加磁场后流场内平动温度的变化规律,利用该方法不仅能对流场内温度信息进行评估,也可较为准确捕捉到激波层位置,这些对激波脱体距离的测量也有较大的参考意义.后续有待发展更多适用的测试技术来全面的分析磁流体流动控制的现象和规律.

2.2 高超声速磁场流动控制理论及数值模拟研究概况

2.2.1 MHD 理论研究概况

高超声速磁流体流动控制的理论研究集中于20世纪五六十年代[4,54-59],大部分的理论工作是基于简化模型来针对某一类特定问题进行分析,较为典型的是Bush[4]在1958 年的研究工作,基于激波层内常密度和常电导率、无黏、球形激波等假设,他理论求解得到了不同磁雷诺数下,磁流体控制对激波脱体距离、壁面压力的影响规律.随后,文献[18,55,59]基于Bush 的研究方法探讨了添加黏性及霍尔效应后流场参数的变化规律.Lykoudis[58]在1961 年通过引入Newton-Busemann 压力定律,对无黏动量方程进行积分得到了激波脱体距离的理论解.Hooks 和Lewis[54]利用变换的坐标关系,得到了驻点处的无黏速度梯度、物体周围的静压分布和边界层外沿的速度分布.Poggie 和Gaitonde[60]在2002 年利用边界层理论与数值模拟相结合的方法讨论了磁场作用下的驻点热流变化规律.Berton[61]在流体力学激波关系的基础上推导了真实气体条件下磁流体流动的激波关系.

总之,高超声速磁场流动控制的理论研究结果能够快速的解释磁场作用下的物理机制及影响规律,能够在一定程度上对试验以及未来的工程研究进行指导,但磁流体的相关问题涉及流体力学与电磁学的相互耦合,为理论分析带来了非常大的困难,后续亟待更多理论方面的研究进展.

2.2.2 MHD 数值模拟研究概况

MHD 数值模拟的发展稍晚于相关理论以及实验研究,但随着20 世纪八九十年代CFD 的发展,越来越多的学者投入到MHD 数值模拟研究.经过近十几年的发展,尤其是对计算格式的不断修正,MHD 数值模拟发挥着越来越重要的作用.MHD 数值模拟主要包含低磁雷诺数MHD 方程数值模拟和全MHD 方程的数值模拟,低磁雷诺数MHD 方程主要是在NS 方程的基础上添加磁场源力项,以此来计算磁流体控制的效果;全MHD 方程则涉及多种复杂物理现象,流动控制效果也需要耦合求解NS 方程和Maxwell 方程来进行模拟.

MHD 数值模拟对计算格式要求较高,在研究初期,大部分学者致力于发展适合磁流体计算的数值方法.1988 年,Brio 和Wu[62]将黎曼方法应用于求解一维MHD 激波管问题,其结果成为后续学者经典的验证算例.20 世纪90 年代,Damevin 等[63-66]致力于利用TVD 方法修正的Runge-Kutta 格式进行MHD数值模拟,发展了从一维到多维以及包含黏性、化学反应等各种能够反映真实物理过程的计算方法.Han等[67-68]则发展迎风分裂的方法进行磁流体研究,将AUSM 类型的计算方法成功应用于MHD 研究.此外,MacCormack[69]还提出了一种将Maxwell 方程组和高温热化学非平衡方程组松耦合的求解方法,并得到与试验结果较为接近的数值结果.S´avio 等[70-72]发展了考虑湍流模型的热化学非平衡磁流体流动控制求解方法,并得到了较好的计算结果.

全MHD 的数值计算比NS 方程多出电磁场的Maxwell 方程,以及磁场和流场相互作用项.在相同的计算条件下,它往往要比CFD 模拟耗费更大的计算量.另外,除了CFD 模拟存在的问题外,MHD 模拟还存在一些特有的问题[73].第1 个就是如何消除磁场散度的问题,真实的物理场应该满足磁场散度为零的条件,但在数值模拟过程中,由于数值误差会产生伪磁场散度,伪磁场散度的产生容易引起磁场强度的分布出现震荡,从而引起计算结果的发散.针对磁场散度问题,文献[74-78]分别利用八波法、投影法、约束传递法以及双曲散度清零等方法进行流场内的伪磁场散度清除,这些方法也为被后续研究者广泛利用并加以修正利用[79-82].第2 个是全MHD 方程的奇异性问题,数值计算过程中,由于MHD 方程的特征值存在零值,导致应用一些格式在计算时存在困难,部分学者通过迎风分裂等格式进行计算可避免奇异性问题的影响[74],也有部分学者通过添加源项的方法来避免奇异性问题[63,79].第3 个是刚性问题,在磁场、电场以及流场的耦合计算时,往往会出现磁场扩散的特征时间与流场变化的特征时间相差较大的情况,这种情况在局部等离子体电导率较低时尤其明显,刚性问题的累积会导致计算难以收敛,目前主要处理方法是降低积分时间步,但是这对计算量提出了更高的要求.第4 个是边界条件的问题,壁面的导电性状态等也对壁面处理增加了困难,由于壁面导电性的不同,磁场边界条件差异很大,目前学者主要通过降低壁面梯度变化来解决这个问题.

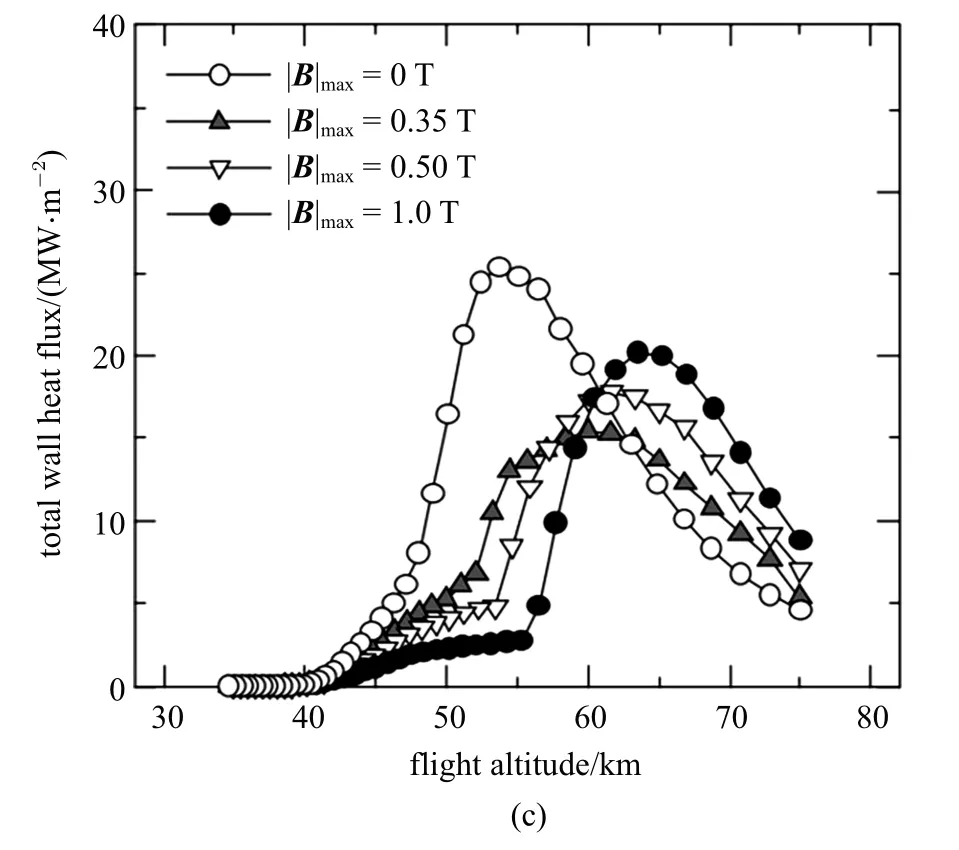

除了计算方法外,不少学者还利用数值模拟方法对可能影响磁流体流动控制的关键参数进行了分析,并得到了一些重要的结论.文献[83-85]通过在模型中添加化学反应,分析了含化学反应条件下的磁流体控制效果;文献[86-87]等研究了再入过程中不同飞行高度以及不同磁场强度下的磁流体控制效果,分析了磁场强度对于驻点热流的影响,在约70 km 高度时,2 T 的磁场强度能使驻点热流降低超过50%,效果显著;Shimosawa 和Fugino[88]还研究了第2.1 节中提到的磁场流动控制对辐射热的影响,在近地轨道再入过程中,磁场的添加虽然导致对流换热降低,但是会在一定程度上增加辐射热,在60~75 km 高度时,磁场的添加反而会导致驻点总热流的增大,如图11所示;Matsushita[89]还分析了霍尔效应、壁面导电性能以及离子迁移等对磁流体控制效果的影响.文献[90-91]等还计算了双锥模型下磁场强度以及布置位置等对激波干扰的控制作用,其结果能够为控制壁面热流提供思路.文献[92-93]还尝试利用磁流体流动控制技术对火星进入问题进行模拟,其结果表明该方法能够有效减少对流传热,进入过程中还可以起到减速的作用.

图11 20 mm 球头模型以12.4 km/s 速度从75 km 近地轨道再入[88],不同磁场强度下模型驻点热流:(a)对流换热;(b)辐射热;(c)总壁面热流Fig.11 Stagnation point heat flux of the R20 mm sphere model along the flight trajectories for different magnet cases,reentry from the height of 75 km with a velocity of 12.4 km/s[88]:(a)Convective heat flux;(b)radiative heat flux;(c)total wall heat flux

国内对于磁流体流动控制的研究起步相对较晚,在低速磁流体流动控制领域也开展了相关的实验研究[94-95],李开[11]还尝试在等离子风洞中开展了一些实验工作,结合数值模拟分析霍尔效应、非平衡状态等对磁控效果的影响规律.但目前国内进行的试验工作和国外仍有较大差距,尤其是在高速领域的磁流体流动控制;相比于试验,国内在数值模拟方面的研究工作则更为丰富,文献[96-101]分别利用了不同计算思路,发展了一维到多维的磁流体数值模拟的方法,并通过相关的算例对算法进行验证,取得了较好的效果;文献[102-105]对低磁雷诺数状态的MHD 流动以及全MHD 流动控制进行了系统研究,其结果也证明了磁流体流动控制在流动控制等方面具有独特的优势;文献[106-108]分析了高温真实气体环境下的磁控热防护的效果.文献[109-112]也探索了MHD在其他领域的应用,包括MHD 加速风洞、MHD 发电等方面.

随着计算机的高速发展,MHD 数值模拟方面也愈来愈丰富,越来越多的学者投入到这方面的研究中.然而,MHD 涉及多种复杂物理现象,包括产生和维持带电粒子的过程、带电粒子与磁场的作用、非平衡能量输运机理、电极区域的“鞘套”效应以及电磁场中的霍尔效应等,每一种效应都包含复杂的规律,即使是全MHD 的数值模拟也是基于一些简化假设,如电磁介质各向同性、无电极化、无磁极化、忽略粒子滑移等,因此,MHD 的数值模拟也亟待可靠的磁流体流动控制实验数据来对计算方法及结果进行校验,有必要发展更多的实验设备以及方法去建立相关的磁流体流动控制实验的数据库,数值模拟和实验研究相结合来更快地推动磁流体技术走向工程应用.

2.3 高超声速磁场流动控制的影响规律及机理研究

为了对磁场流动控制的机理有更清晰的认识并推动其更快地走向工程应用,大量学者通过数值或试验方法对其进行研究,电磁场与流场耦合会产生额外的洛伦兹力和焦耳热,从而影响流场的动量以及能量等,除传统的流场参数外,电磁场的相关参数也起到了至关重要的作用.当前的主要研究方向可以归结为以下几个方面:(1) 磁相互作用参数(含磁场大小/方向、磁场类型以及飞行状态) 对流动控制的影响;(2)高温真实气体条件下的磁流体控制效果(化学反应模型、电导率模型等);(3)霍尔效应对磁控作用下的气动力/热影响.

(1) 磁相互作用参数:式(3) 给出了磁相互作用参数的定义,其和磁场分布以及飞行条件密切相关,可评估磁控效果及影响规律.Bush[4]对钝头模型进行了简化的理论分析,分析了不同磁作用参数下的流场参数变化,得到了磁作用系数对激波脱体距离、模型表面压力等流场参数的影响规律.之后文献[40,69]等分别从试验以及数值模拟方面对Bush 得到的激波脱体距离随磁作用系数的变化规律进行验证,都得到了较为一致的结论.文献[64,113]还详细研究了不同类型的磁场分布对于流动控制的影响,其计算中均匀磁场的流动控制效果明显优于其他类型的磁场分布.Kawamura 等[43,48]利用试验方法研究了磁场方向对模型气动力、热等参数的影响,得到了不同磁场方向下的热流、压力等分布规律,根据热流的分布,给出了热流最低状态下的磁场布置方式.Fujino 和Ishikawa[87]还通过数值分析给出了不同飞行高度下的磁控效果,其结果表明随着飞行高度的增大,磁场对于降低热流的作用越发明显.

(2) 化学反应/电导率模型影响:MHD 流动控制的研究要求流场具备一定的电导率,而产生电导率的过程往往伴随着强烈的热化学反应,因此数值模拟中考虑高温真实气体效应的影响也至关重要.Damevin和Hoffmann[63]对比理想气体(给定电导率)以及考虑化学反应下的磁控效果,其激波脱体距离、壁面压力以及热流的分布规律都有较大的差异.MacCormack[114]也指出全场给定电导率与只在激波层内给定电导率的差别很大,甚至会得到相反的结论.Bisk等[115]表明不同的电导率模型得到的电磁力分布差异巨大,其还在求解热化学非平衡磁流体方程基础上采用直接求解Boltzmann 方程以及其替代模型的方法进行电导率的计算,得到了较为准确的求解电导率的方法.

虽然数值方法探讨了电导率模型对于磁场流动控制效果的影响,但是实验的验证还未见开展;当前研究高超声速流动的主要地面设备(轻气炮除外)也均有不同程度的来流非平衡,即脱体激波前的自由流即存在一定的带电粒子,激波前来流非平衡程度影响电导率分布进而影响磁场控制效果,但是能覆盖不同来流非平衡度的设备有限,实验的研究工作还未见开展

(3) 霍尔效应的影响:在MHD 的流动控制过程中,由于磁场作用下的电子偏移往往会产生额外的感应电场,这种现象即为霍尔效应.由于霍尔效应的产生会使等离子体中的电子受到额外电磁力的作用,从而使得流动控制的效果发生很大的变化.Chang 等[51]以及Kranc 等[116]在早期进行MHD 流动控制对气动力以及激波脱体距离研究的试验中,就曾指出霍尔效应对测量结果有重要的影响,但由于条件的限制,其指出需要大量的试验以及理论的工作才能掌握霍尔效应的影响规律.Nowak 和Yuen[52]的磁流体试验结果发现采用导电(铜)与非导电(泰富龙)壁面条件对热流分布有很大影响,并进一步验证了随着磁场强度的增大,导电壁面由于霍尔电流的增大,壁面热流值会大幅度提升,但早期的理论计算却并没有考虑到霍尔电流的存在.Matsushita[89]和Fujino 等[117]都对霍尔效应的影响进行过数值分析,Matsushita 认为霍尔效应对激波层的影响与壁面的导电条件无关,但Fujino 利用数值模拟的方法却得到了不一样的结论,在其研究中,绝缘与导电壁面下的霍尔效应所呈现出来的影响有较大不同.

2.4 关键技术和发展趋势分析

自高超声速磁流体流动控制技术的提出以来,理论、实验以及数值模拟方面的研究成果都证明了该技术的可行性,国内外研究学者也逐步加大对高超声速磁场流动控制技术的关注与投入,但基于已获得的磁流体流动控制规律来看,该技术的工程化应用仍然亟待基础研究方面重要的进展.结合当前磁流体流动控制技术在理论、实验以及数值模拟方面的研究成果,其关键技术以及发展趋势分析如下:

(1)理论方面:磁流体流动控制技术的理论研究有助于从物理本质出发来理解磁场添加后流场参数的变化规律,快速指导相关实验以及工程应用的设计.已有理论做出了较多有助于求解的理想假设,如理想气体、无黏以及常电导率等,这能在一定程度上得到磁流体流动控制的作用规律,但其结果仍有较大的局限性,甚至出现部分结论与实验相悖的情况.另外,磁流体流动过程涉及流体力学与电磁学的强耦合,传统计算方法不再完全适用,相关理论(如激波关系、边界层理论等) 需要做出一定修正才能应用,这给磁流体流动的理论评估带来了极大的不便.近年来,关于磁流体流动控制理论的研究相对较少,发展和完善磁流体流动控制的理论方法仍然是重要研究方向之一.

(2)试验方面:磁流体流动控制试验是研究其控制规律的关键手段,但目前国内外关于该方面的试验进展并不多见.Bush 曾提到当磁相互作用系数Q>1时才能够明显观察到磁流体流动控制的效果,这就要求流场内必须具备强磁场以及较高的电导率环境,膨胀管/膨胀风洞上对于0.6~0.795 T 的磁感应强度,即使是易电离的氩气也需将模拟速度提高到5.7 km/s才观察到明显的效果,但目前能够模拟这么高气流速度的实验设备非常少,对试验设备的苛刻要求极大地限制了磁流体流动控制实验方面的进展.部分研究团队通过等离子体放电技术提高流场电导率,这也为该方向的未来发展提供了思路.

另外,试验中的强磁场环境也会在一定程度上影响接触式测量技术的应用,尤其是在试验时间较短的脉冲型风洞设备中,这为有限试验时间内精确测量带来了难度,需要精细的实验方案设计.相关磁流体试验技术的进步能够帮助快速丰富磁控规律的数据库,将会对高超声速磁流体流动控制研究提供关键的技术支撑.

(3)数值模拟方面:近十几年来,随着CFD 技术的发展,大部分的MHD 研究都集中于磁流体流动控制的数值模拟方面,包括数值格式、计算方法等,基于这些模型也总结出了较为丰富的磁流体流动控制规律,这对于促进磁流体流动控制研究的发展具有重要意义.但目前的数值计算结果缺乏有效的理论以及试验验证,譬如,受限于计算的复杂性,研究学者大多采用简化的低磁雷诺数、电导率模型等,不同模型下的计算结果仍然存在一定差异,缺乏统一的计算模型加以应用.该方向的发展需要与理论、实验内容相互结合,才能够进一步得到广泛认可.

此外,部分研究学者针对不同再入环境、不同结构以及考虑湍流模型等更为复杂环境下的磁流体流动控制进行探索计算,但目前大部分的计算还是集中于一些球、柱模型等简单外形,因此有必要扩展磁流体流动控制的应用范围,帮助该领域更快走向工程化应用.

3 总结

本文对基于高温真实气体效应的磁流体流动控制试验技术、关键科学技术问题、研究进展等进行了叙述和分析,结论和展望如下:

(1)基于磁流体控制技术的应用前景以及电磁技术和地面高焓模拟技术的发展,磁流体流动控制引起了国内外的研究热潮,美、日、俄等国家起步较早,且已开展了一系列的实验与数值模拟方面的研究.当然,MHD 数值模拟也随着计算机的高速发展而也愈来愈丰富,但其也亟待可靠的实验数据来对计算方法及结果进行校验.

(2)当前实验研究主要是在来流电离度较高的电弧风洞开展,空间磁场不仅作用于激波加热后的高温导电气流,也作用于激波前的带电粒子,这和真实飞行条件下的磁场流动控制存在一定的差异;气体电导率分布对于磁场流动控制效果的影响已有数值模拟的验证.在能开展磁场流动控制实验研究的其他设备中,电弧风洞、高焓风洞和膨胀管/膨胀风洞的自由来流都有不同程度的电离度,后续需要评估这种来流非平衡程度对磁场流动控制效果的影响.

(3)在高超声速磁流体流动控制的实验中,光学方法获得脱体激波距离的变化是目前较为有效的手段,磁阻力/气动热的测量则受测试环境影响相对较大,依赖于测量系统的精细设计;来流非平衡度较低的膨胀管/膨胀风洞是相对理想的研究设备,但其测试时间一般为毫秒或微秒量级,以及存在的高温、高速气流冲刷,都对磁控系统设计和测量技术提出了更高的挑战,相关实验技术研究还较少,昆士兰大学在膨胀风洞中开展过初步研究工作.

(4)MHD 数值模拟能够相对详细的研究磁场流动控制效果的影响因素,如磁场大小/方向、霍尔效应、壁面导电性能以及离子迁移等的影响;在实验方面,磁场大小/方向对模型脱体激波距离、阻力的影响已通过部分实验验证;但壁面导电性及其对霍尔效应的影响规律仍然没有定论.

总之,虽然磁流体流动控制研究取得了一定进展,但系统的实验数据依然有限且实验研究极具挑战性,有必要发展更多的实验设备以及方法来建立相关的磁流体流动控制实验的数据库,结合理论分析和数值模拟来系统的研究磁流动控制的规律和机理,推动磁流体技术更快地走向工程应用.