给排水工程结构耐久性设计研究

彭北华 南昌市市政公用事业服务中心

1 前言

在城市化进程不断加快的背景下,城市建筑工程的数量不断增加,在此过程中,为进一步提升城市居住的舒适度,给排水工程的整体建筑质量受到了人们的广泛关注。现阶段,开展给排水工程结构耐久性设计成为了一项极为重要的工作。

2 提升给排水工程结构耐久性的重要性

现阶段,给排水工程结构主要包括污水泵站、雨污水管道、输水泵站等部分,这些建筑结构大多为全地下或者半地下构筑物,在实际应用过程中,这些构筑物往往与水资源直接接触。一般情况下,这些构筑物的主要建筑材料为钢筋混凝土,这种结构在水中氯离子、硫酸盐离子、钾离子、镁离子等物质的侵蚀下可能会出现钢筋锈蚀、混凝土性能劣化等问题,进而造成建筑结构整体安全度大幅度下降,缩短建筑的使用寿命。面对上述问题,采用合适的给排水工程结构耐久性设计,进一步提升建筑结构抗外力侵蚀的效果,已经成为进一步保障建筑整体安全,减缓城市发展负担的有效方式之一。

3 当前给排水工程结构耐久性设计中存在的问题

结构耐久性设计指的是在确定的周边环境、维护与使用条件下,对建筑结构构件设计使用年限内保障其安全性的设计。尽管当前对给排水工程结构耐久性设计的关注度不断提升,但是在设计过程中,受我国开展给排水工程结构耐久性设计工作时间较短、相关工作人员设计理念相对落后、设计规范仍不够完善等因素的影响,现阶段,部分给排水工程结构的耐久性仍不能满足预期的设计要求,这种情况的出现不仅会使建筑结构的维护费用上涨,还会影响人们正常的生产生活。

3.1 设计理念较为落后

现阶段,工程设计人员忽视了对混凝土结构耐久性设计的重要性,导致钢筋混凝土结构在实际使用过程中无法切实满足建筑设计的预期需要,这种情况的出现不仅会降低工程施工的安全性,还会缩短工程的整体使用寿命。具体来说,强度与耐久性是混凝土的两大基本特性,但在当前建筑工程施工过程中,相关设计人员仅仅将混凝土建筑的结构强度计算当成建筑结构设计的主要内容,但并不会依据建筑的实际情况采用一定的技术手段提升混凝土建筑结构的耐久性,这种情况的存在大大缩短了建筑的整体质量。

据调查显示,首先,我国大部分工业建筑在使用20~30年后就需要进行整体翻修,对于一些处于恶劣环境的工业建筑来说,其所需全面返修的时间缩短为15~20年;其次,尽管民用建筑与公共建筑的使用环境相对较好,其整体翻修所需的时间一般在50年左右,但对于室外露台、雨罩这类的露天建筑构建来说,其所需的翻修时间大约在30~40年之间;再次,对于桥梁、港口等与水接触较为密切的建筑结构来说,受钢筋混凝土结构的保护层厚度不足、密实性较差等因素的影响,部分建筑结构在使用10年以后就会出现混凝土顺着钢筋剥离的情况,需要及时对其进行大修;最后,自二十世纪八十年代开始,为进一步提升水资源的利用率,我国不断建设各种规模的污水处理厂,但对这些污水处理厂的使用寿命进行调查后可以发现,大部分的污水处理处理厂所需大修的时间均在50年以内,并且大部分污水处理厂中存在构筑物混凝土剥离、钢筋锈蚀等问题,甚至当前存在部分污水处理厂因建筑钢筋混凝土结构的耐久性不足而被迫停止运转。

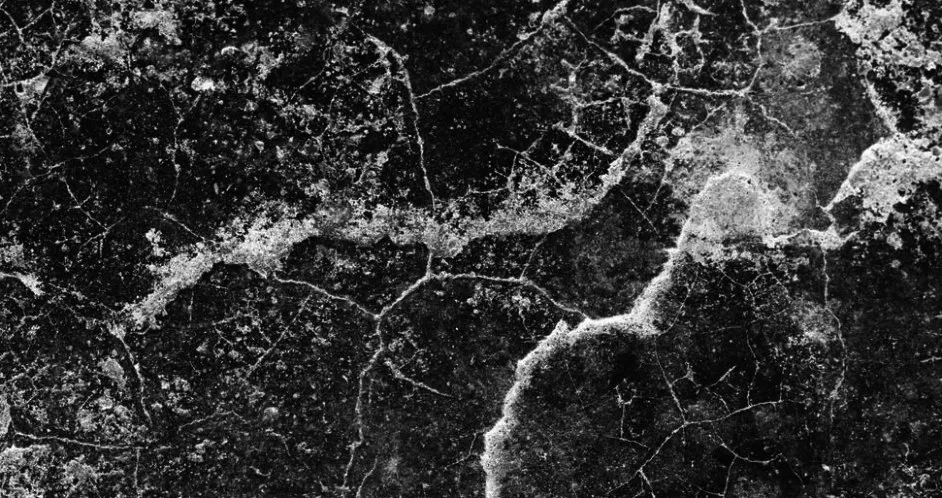

举例来说,设计人员在进行某污水处理厂在建设设计过程中,忽视了对钢筋混凝土结构进行防腐处理的重要性,导致该污水处理厂在运转5年后,如图1所示,钢筋混凝土结构就出现了较为严重的硫酸盐侵蚀破坏现象,混凝土结构表面多处出现胀裂现象,同时有大量白色絮状或者针状的结晶体析出,这种情况的出现使得该污水处理厂为保证自身建筑的整体安全不得不及时停产对结构整体进行修复,这种情况的出现给该污水处理厂带来了严重的经济损失。

图1 混凝土表面情况

3.2 设计规范需要完善

在当前给排水建筑工程施工过程中,较为常见的建筑耐久性设计规范包括GB 50069《给排水工程构筑物结构设计规范》、GB/T 50476《混凝土结构耐久性设计规范》、GB 50046《工业建筑防腐蚀设计规范》等内容,在这些规范的实际应用过程中,GB 50069《给排水工程构筑物结构设计规范》尽管可以作为给排水结构设计的专用规范,但相较于水利水电、铁路、桥梁等建筑设计规范中将“结构耐久性要求”单独列出的情况,这一规范仅仅在材料、正常使用极限状态验算规定等章节中对建筑结构耐久性进行了具体要求,同时,对GB 50069《给排水工程构筑物结构设计规范》与GB 50046《工业建筑防腐蚀设计规范》进行比对后可以发现,两者间对于建筑混凝土材料的耐久性要求存在较大的差别,不仅会对设计人员的实际工作内容造成不利影响,还无法满足当前给排水工程结构耐久性的设计需要。

4 提升给排水工程结构耐久性设计效果的方法

在当前的给排水工程结构耐久性设计过程中,为切实保障工程的建设质量能够满足工程的预期设计需要,降低建筑维护成本,提升相关设计人员对给排水工程结构耐久性设计的重视程度,对工程建设规范进行完善都成为当前工程结构耐久性设计中的关键点。

4.1 提升对给排水工程结构耐久性的重视程度

面对当前工程设计人员更重视建筑承载力、裂缝计算,忽视了对工程结构耐久度计算的情况,在工程建设前加强对工程结构耐久性重要性的宣传,保证设计人员在工程建设过程中能依据建筑的预期建设功能、工程的建设环境以及工程的实际施工条件,切实做好工程结构的耐久性设计,以便尽可能延长建筑的使用寿命。尽管从实际情况来看,给排水工程结构耐久性数值并不能得到精确的计算,但在开展工程结构耐久性设计之前,相关设计人员可以通过对建筑结构应用环境进行模拟的方式,获取一定的耐久性范围数值,进而在工程实际施工过程中,通过提升钢筋混凝土硬度、抗压性能等方式,切实满足给排水系统对水流量、建筑实际使用寿命等方面的要求。

4.2 对给排水工程结构耐久性规范制度进行完善

4.2.1 提升工程结构的使用年限

钢筋混凝土作为当前建筑工程中应用较为广泛的建筑材料,尽管法律方面并没有明确规定钢筋混凝土结构的使用寿命,但土木工程行业普遍认为钢筋混凝土建筑在无修补的情况下使用寿命应该在50~100年之间。同时,从GB 50068—2001《建筑结构可靠度设计统一标准》可以了解到,普通房屋与构筑物的设计使用年限应为50年,一些纪念性建筑以及一些特别重要的建筑结构其设计使用年限应在100年左右,现阶段,对GB 50068—2001《建筑结构可靠度设计统一标准》、SL191—2008《水工混凝土结构设计规范》、《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定(铁建设〔2005〕157号)》等规范进行分析,可以了解当前钢筋混凝土材料的给排水工程结构设计使用年限应在50~100年之间,同时,在实际设计过程中,相关设计人员需要在考虑到委托方的要求与建筑预计使用情况的基础上,开展给排水工程结构预期使用寿命的设计,并且,建筑的预期施工寿命应在50年以上。

4.2.2 判别工程所处的环境类型

2010年颁布的GB 50010《混凝土结构设计规范》中对混凝土结构所处的环境划分成了7类,而GB/T 50476《混凝土结构耐久性设计规范》将混凝土结构所处的环境分成了5类,并且依据混凝土结构所处环境将会对混凝土结构产生影响的嵌入,将环境对混凝土结构造成作用程度分成了6种环境等级。

现阶段,给排水工程大多属于水处理构筑物,在工作过程中,混凝土构筑物往往会受到所处理液体、土壤地下水的腐蚀以及构筑物所处地理环境的侵蚀,因此,在识别混凝土构筑物所处环境类型时应以《混凝土结构耐久性设计规范(GB/T 50476)》为标准,在对混凝土构筑物所处环境进行分类的同时,依据给排水系统所处环境以及自身所需要处理的液体情况对其耐久性等级进行划分,在提升构筑物设计专业性的同时,为后续工程建设标准的制定提供参照。

4.2.3 选择合适的混凝土材料

在当前的给排水工程结构建设过程中,为进一步提升工程结构的耐久性,相关设计人员可以从控制混凝土材料强度、抗渗等级以及最大水胶比、氯离子含量、碱含量等方面入手,进一步提升混凝土的整体质量,保证混凝土材料在应用于给排水工程结构时能够切实满足GB/T 50476《混凝土结构耐久性设计规范》的要求。

5 结束语

总而言之,在我国环境工程建设飞速发展的背景下,给排水工程的重要性也得到了有效的凸显,现阶段,为进一步提升我国给排水工程建设的可靠性,对当前给排水工程结构中的耐久性问题进行分析,并制定相应的解决办法,从而达到切实提升给排水工程结构耐久性的目的。