秩序重建中的性别力量

——对小说《琅琊榜》女性群体书写的再思考

邹金金,王小英

(暨南大学文学院,广东广州 510632)

《琅琊榜》是女作家海宴创作的网络长篇小说,2006年网络首发连载,后由四川文艺出版社于2011年进行首次实体书出版,并多次再版①。小说于2015年获第一届“网络文学双年奖银奖”,改编而成的同名电视剧《琅琊榜》在2015年掀起了收视热潮。小说以“夺嫡之争”为线索,围绕着“梅长苏—萧景琰”的赤焰军平反集团和“皇帝—夏江”的霸道皇权集团两个主要男性集团的博弈进行叙述。作为一部男性权谋小说,《琅琊榜》被称作“男版甄嬛传”,但海宴并没有全然以男性为绝对霸权,而是构建了一套肯定女性价值的话语体系。小说多个章节直接以女性角色的名字命名,女性多次参与了男性集团的斗争,并发挥关键作用。在女性书写策略上,《琅琊榜》与《后宫·甄嬛传》(后文简称为《甄嬛传》)形成了一组意味深长的对比。《甄嬛传》表面以女性斗争为核心,实际揭露了绝对男权统治下女性对自我意识的放逐。《甄嬛传》隐藏的“男性们”才是社会权力的实际拥有者,女性只能为争夺男性宠爱进行同性厮杀。《琅琊榜》的主题虽是男性权谋斗争,但海宴在叙述中融入了丰富的女性意识。

学界也注意到《琅琊榜》中独特的女性书写,虽然这些研究多以电视剧版作为研究对象,但小说作者和电视剧编剧均为海宴,内容和精神较为一致。既有研究大致可以分为三类:女性形象分析、女性形象的文化内涵、性别机制的深层逻辑揭示。在女性形象分析上,赵云芳[1]、齐士馨[2]等学者对几位主要的女性角色如穆霓凰、夏冬、静妃等进行性格总结,充分肯定了女性的鲜明个性。赵云芳还将《琅琊榜》和《红楼梦》的女性观联系起来,提出两部小说都试图突破传统的性别观念[1]。但这类研究关注的主要是几个正面女性角色,重复性强,未深入到价值层面对《琅琊榜》的女性群像进行剖析。就女性形象的文化内涵而言,学界主要从中国传统道德和现代女性意识两个方面对《琅琊榜》的女性角色加以肯定。如静妃体现了温柔智慧的传统道德之美,大部分女性和男性一样展现了“有筋骨、有道德、有温度”的朴素的真善美品格[3]。更多学者认为小说浸润着现代女性意识[4],女性角色多独立自主,不再像宫斗小说的女性一样奉行“爱情至上”的原则而彻底迷失自我,象征着中国电视剧女性形象的审美转变[5]。亦有学者提炼出《琅琊榜》中的“侠女”形象并与外国作对比,归纳出中国侠女惩恶扬善的行为中所隐含的道德体系法则[6]。但在挖掘女性形象的文化内涵时,很少有学者用批判的眼光审视《琅琊榜》的女性群体及其叙事逻辑。有学者就更为深层的性别机制来探讨女性形象,如薛英杰从男女情感的冷漠互动谈到《琅琊榜》中普遍的“厌女症”,认为小说对男性暧昧情谊的表现与中国古代的兄弟之爱相呼应[7],王玉玊甚至直呼《琅琊榜》是用“言情梗”写“兄弟情”[8]。这类研究多将《琅琊榜》定位为“耽美向”小说,不再从女性主义角度积极肯定小说,而是从影视剧的性别消费现象着手,指出男性对女性的“禁欲”如何激起女性受众的热潮。

总之,当前的研究对《琅琊榜》中女性形象多持绝对的肯定态度,赞美几个主要女性角色的美好品质。这些研究缺乏对女性群体更全面的关照,缺乏对女性形象类型更明确的分类以及更深层次的逻辑分析。当把《琅琊榜》视为“耽美小说”时,女性群体则沦为形成耽美风格的“性别工具人”,小说中女性角色的“官僚”设定以及政治斗争的主线被彻底忽略。因此,需要重新从文本出发,审视《琅琊榜》对女性群体书写的特色,特别是从核心权力斗争来重新定位《琅琊榜》的女性书写,同时透视其局限性。

一、女主“离席”:不同权力空间的女性群体

《琅琊榜》中没有一个所谓的女主角。从篇幅上看,小说中没有一个女性角色能涵盖大部分章节,即使是电视剧钦定的“女主”——由刘涛饰演的穆霓凰也主要是在小说前半部分出现。穆霓凰在第十三章《霓凰郡主》中正式登场,到第八十五章《念念》回云南,实际出场章节约占全文的三分之一。另外,绝对男主“梅长苏”身边也没有一个与他始终紧密关联的女性角色,甚至有学者认为靖王才是“真女主”[8]。

(一)职业女性与宫廷女性的同时出场

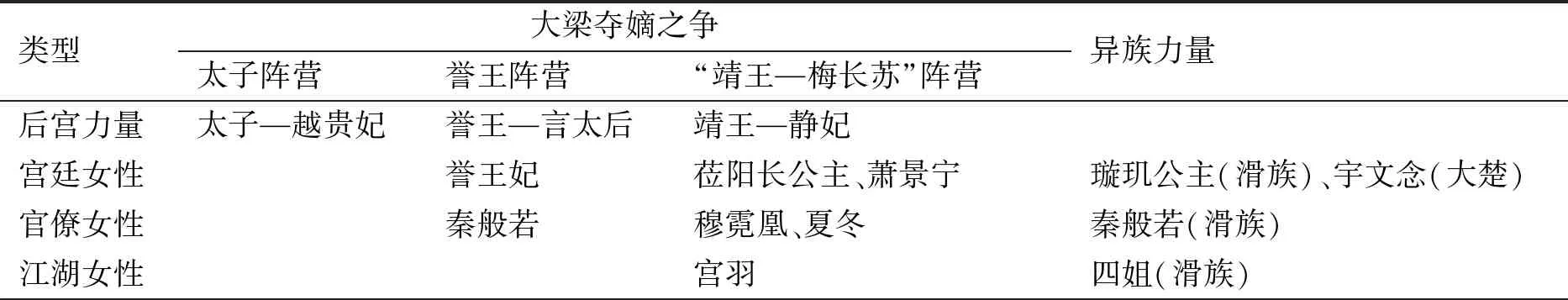

在女主“离席”的背景下,《琅琊榜》的女性角色亦绽放出各自的光芒。孟悦和戴锦华描述中国古代女性的政治地位时说:“女性的一生都受家庭规定,妇女的本质和地位亦即她的家庭地位。”[9]5《琅琊榜》借助自身架空的历史背景,赋予了古代女性丰富的职业选择。小说提及的女性角色二十余位,既有传统的宫廷女性如言皇后、静妃、越贵妃等,亦有南境统帅穆霓凰、掌镜使夏冬等官僚体制内任位的女性,更出现了类似于国家领导人的女性——滑族的璇玑公主。《琅琊榜》并不是孤立地写这些女性,而是呈现一幅女性群像。按照女性所属的不同权力空间,大致可分为宫廷女性、官僚女性、江湖女性三大类,详见表1:

不同的女性群体在政治斗争中发挥着不同作用。“宫廷女性”多为传统宫斗场的女性,有太皇太后、妃嫔、公主等角色。她们循规蹈矩,遵守皇室礼仪,妃嫔们为争宠而勾心斗角。“官僚女性”指在社会官僚机构中担任要职的女性,多有侠女特征,如武艺高强、重情重义的穆霓凰和夏冬。秦般若也算得上“官僚女性”,尽管她并没有在正面权力场中担任要职,却一直为誉王出谋划策。“官僚女性”是《琅琊榜》中最具有“性别颠覆性”的女性类型,她们拥有正当的政治职业或政治资本直接参与政治斗争。“江湖女性”则指民间女性群体,如宫羽是妙音坊的头牌,而卓夫人及卓青怡所代表的“天泉山庄”是宁国侯谢玉所笼络的重要江湖势力集团。《琅琊榜》中鲜有平民女性,多数女性或是有权有势,抑或身怀绝技。而这些地位或者能力上的资本,帮助女性以不同的面目参与到“夺嫡之争”和赤焰军翻案中,贡献出自己的力量。

《琅琊榜》中的职业女性能力出众,超越了“女花瓶”的设定。她们在男性社会中得到了普遍认可乃至仰慕,而非一群被排挤的“异类”。穆霓凰替父出征,血战疆场,是琅琊榜上唯一一个位居前十的女高手。夏冬更是大梁皇帝直属监察机构“悬镜司”中的高阶女悬镜使,直奉皇帝诏命,甚至担任萧景睿和言豫津这样显赫的世家子弟的“女教官”。女性“反派”秦般若也是富有才华的誉王谋士,肩负着滑族的家国之仇。王小英指出,男性文学传统往往按照自己的需要构造出对女性的理解,塑造出贤妻良母型、泼妇淫妇型和才女佳人型这三类女性原型[10]74-75。《琅琊榜》则给予了古代女性一个更高的平台来实现自我价值,丰富了网络文学女性形象的景观。古代女性不再被囚禁于宫闱之内,而是延伸至正面政治场,成为一股不可忽略的性别力量。“后宫女性”们利用与皇帝的亲密关系间接影响夺嫡之争;“官僚女性”们则利用政治资本直接参与政治谋划;“江湖女性”们则通过民间力量反过来影响政治场。

但也要注意,《琅琊榜》中并不是所有女性都有鲜明的个性,如那些传统宫廷女性仍具有狭隘的女性意识。福斯特(E.M.Forster)在《小说面面观》中将小说人物分为“扁平人物”和“圆形人物”两大类[11]175。“扁平人物”也称类型人物,由某种单一的理念塑造而成,如言皇后、越贵妃为儿子争权而勾心斗角;誉王妃仍扮演着淑德的“贤内助”形象。这类女性角色就是典型的“扁平人物”,极易被读者辨识,她们也符合“后宫毒妇型”和“贤妻良母型”等女性类型。誉王妃甚至提出让丈夫娶秦般若,其行为逻辑让人难以理解。可见,海宴并没有一味塑造传奇化的女性,宣扬现代女性意识,而是关照了真实历史中女性意识的狭隘性。毕竟《琅琊榜》总体移植了传统的男权社会背景,越贵妃这样的“妖妇”和誉王妃这样的“贤妇”,都是作为填充男性欲望的客体而存在的类型化女性。

女性作为弱者的乖顺形象、同性厮杀的狠毒形象、英姿飒爽的抗争形象、聪慧机智的谋略形象被同置在政治舞台上,在对比中似乎浸透了一种女性意识:只有自我意识觉醒才能成功。但值得警惕的是,这种女性意识之下还有更深层次的政治意识,即只有以“复仇”或“匡扶正义”的宏观政治取向为目的,女性价值才能得到认可。这种政治取向也决定了小说中的正面女性形象几乎都是“梅长苏—靖王”阵营的助手或集团亲密者。

(二)“子凭母强”:《琅琊榜》突出的母亲形象

《琅琊榜》最为突出的一类女性类型就是“母亲”形象。整部小说围绕着“夺嫡之争”展开,“夺嫡”的关键即是争夺梁帝的信任和偏爱。在波诡云谲的权力斗争下,皇子们的母亲“各显神通”,在后宫领域为争夺皇帝宠爱而相互算计。在前期太子和誉王的斗争中,越贵妃企图用迷药“情丝绕”来撮合穆霓凰和司马雷,帮太子获得云南穆府的政治力量。靖王的母亲也凭借温婉贤良的性格重俘梁帝欢心,完成“静嫔—静妃—静贵妃”的多阶晋升,为靖王成为东宫之主奠定了力量。事实上,《琅琊榜》中的女性角色几乎都卷入了“夺嫡之争”中,详见表2:

表2 小说《琅琊榜》中女性角色所属的势力阵营

后宫的母亲们多次利用“妻”位的身份为儿子们争夺梁帝的偏爱,如静妃用药浴、按摩、炖羹等多种服侍手段让梁帝放松下来,一路旁敲侧击、以退为进,最后再倒戈相向。孟悦、戴锦华在谈到中国古代女性的处境时说道:“她周围那一道道由父、夫、子及亲属网络构成的人墙,将她与整个社会生活严格阻绝。”[9]5《琅琊榜》中后宫女性的身份定位,与其说是皇帝之妻妾,不如说是皇子之母。虽然她们在男权社会中秉持着“母凭子贵”的逻辑,但在政治斗争中多次利用妻妾关系为子牟利:太子凭借生母越贵妃的受宠来获取皇帝的爱护;誉王多次依靠誉王妃传递言皇后的小道消息;“水牛”般耿直的靖王更是靠睿智温柔的静妃帮他获得皇帝的信任与器重。

这些宫廷女性并没有如《甄嬛传》以夺取皇帝的宠爱为终极目的,把自己锁死在“妻”位,而是定位在由血缘扭系的更为稳固的“母”位。“宫廷母亲”之所以能发挥出如此重要的政治力量,一个关键的背景即是“嫡长子”的缺位。嫡长子继承制的精神可概括为“在君主多妻制的情况下,根据母亲身份的贵贱尊卑将王子区分出嫡子和庶子”[12],并依照先嫡后庶、先长后幼的顺序确立王位继承人。从小说内容可知,言皇后是誉王的养母而非生母,皇后自身无子。因而太子并不是最具有政治信服力的“嫡长子”身份,因而“夺嫡之争”才会充满不确定性。“后宫母亲”们也抓住了嫡长子继承制的规则和梁帝的专制权力,使出浑身解数为儿子们争夺梁帝的宠爱。“后宫母亲”们意识到她们与儿子才是最为牢靠的“利益共同体”,她们获取的宠爱和怜惜能为儿子谋得更优质的政治资本。

二、打破性别偏见:走向朝堂与双性化气质

(一)承担复仇关键环节的女性

女性主体性是女性文学的核心[13],《琅琊榜》彰显了女性主体性,女性角色多次正面走向男性朝堂。赵云芳指出电视剧版近40名主要演员中女性角色虽然只占9个,但每个女性都至关重要,甚至影响剧情走势[1]。

最能体现推动复仇剧情发展的女性角色就是莅阳长公主,她最后的宴会觐见也将全书剧情推向最高潮。当莅阳出现在仪典上时“满殿中便已一片宁寂”,因为从来没有任何一位女性“在仪典中当众站到锦毯上”。当她手持谢玉手书,字字铿锵地将夏江和谢玉的五大罪行道出时,整个英武大殿“瞬间炸开了锅”。莅阳成为如此关键的角色具有多重原因:一是长公主身份高贵,是皇帝的亲妹妹,话语力量较强;二是她是谢玉最为亲密的人,手书由她保管,可信度高;三是莅阳是皇宫的“政治牺牲品”,作为政治斗争的受害者堂堂正正地在最为尊贵的皇权大殿上控诉罪行,更能告慰赤焰军冤魂。小说结尾的金殿请愿实际上象征着莅阳长公主对“慈母”和“贤妻”身份的双重叛逆,呼唤正义的家国情怀代替“从夫从子”的道德训诫成为第一价值取向。尽管莅阳的金殿请愿似乎有强行升华“匡扶乾坤”主题之嫌,叛逆行为略显突兀,似乎只是“靖王—梅长苏”集团的一个“复仇工具人”。但不可否认,“女性走上朝堂”的情节设计彰显了女性的坚韧勇敢。莅阳对兄长的指控以及对丈夫罪行的揭露背离了“兄长如父”“从夫”等传统妇女美德,站在了更高层次的重整朝纲的政治秩序上。

爱情是女性书写中难以脱离的主题,但《琅琊榜》中的女性有着更高的政治抱负乃至深沉的家国情怀。完美的爱情往往是女性的终极追求,但这类“爱情叙事”的基调以男性为重,是典型的男性中心论的产物,加深了女性在无意识中对男权的认同和趋从[14]207。《琅琊榜》的女性群体区别于非黑即白的纯善纯恶形象,也非宫斗小说中的腹黑形象或“绿茶婊”角色。这些女性更接近于武侠小说的女性特质,特别是金庸笔下的女性群体——具有独立的人格、高超的智慧和武艺[15]。穆霓凰、夏冬这样的“官僚女性”甚至身居政治要位,直接参与朝堂斗争,尽显英雄儿女的气概。正如高翔反思女性写作时所言:“如果女性想象只停留在‘恋爱’的表意层面,‘女强’则只是一个无法被社会经验填充的空洞能指而已。”[16]

相比之下,《甄嬛传》中的后宫女性多依附家族的朝堂力量或皇帝的宠爱,即便是宠冠六宫的华妃也不过是政治斗争的献祭品。当后宫女性所依附的朝堂势力或家族势力倒台,女性自身的命运则彻底黯淡。《琅琊榜》浸透着家国天下、肝胆忠义等华夏传统文化的价值主流,而女性的斗争也上升到了正面朝堂。这些女性运用智慧实现自身抱负,借此影响朝堂之争。她们不再缺乏斗争意愿,不再被剥夺影响公共事件的能力,不再需要被动地等待男性救赎。

(二)双性化气质

男性的主导与女性的依附是社会性别关系的基本形式,这种不平等导致男性气质与女性气质的传统两极化分法,形成性别刻板印象[17]。男性气质与被称赞的性格特征相联,如体力好、有领导力等;而诸如娇弱、虚荣、嫉妒等女性气质则被认为是弱点特征。《琅琊榜》中的多数女性并不是完全“女性化”或者“男性化”的,而是介于二者之间,呈现出“双性化气质”。

官僚女性如穆霓凰、夏冬,虽展现出男子气魄,但也拥有细腻的女性情感。按照现代的眼光,穆霓凰是一位二十七岁的“大龄剩女”兼女武将,本应偏向男性气质,但她没有被作者粗暴地处理为男性化形象。面对“死而复生”的林殊时,穆霓凰紧紧抱住他并痛哭,唤其为“林殊哥哥”,流露出感性、柔弱的一面。同样,“遗孀”夏冬在外貌上“雌雄莫辨”,实力是“强者中的强者”。但是夏冬坚硬外表之下是一颗脆弱的心灵,在为案子奔波时,夏冬觉得“比以往任何时候都需要聂锋的臂弯”。可见,海宴在塑造“巾帼女性”时仍不忘女性的细腻情感,并未将女性气质一味抹煞,也使得女性形象塑造更为立体。对比而言,《将军在上我在下》这类“女尊文”往往对男女气质进行强硬互换,并不能真正解构男女气质的刻板印象,反而曲解了女性的独立。

即使是“女性气质”似乎很强的秦般若和宫羽也展现出坚韧勇敢的性格。秦般若艳丽动人、曼妙婀娜,誉王对这位女谋士觊觎久矣,但她多次置若罔闻。可以说,秦般若比誉王的事业心更重,不被情色和权力迷惑,一心计谋扰乱大梁朝纲。她不仅能在誉王洋洋得意时保持理智冷静,更能承担起滑族复国的国家重任。这也暗合了中国道德体系的“正当性”,如果秦般若只是利用自身美貌“上位”,就只是“妖女”或男权社会的牺牲品。中国的侠女往往不屑于利用娇媚性感的“女性气质”,而是用能力去证明自身[6]。与女性形象形成鲜明对比的是具有柔弱气质的男主梅长苏,他常年患病,处处需要被照料和保护。但梅长苏的智力精神又是刚硬健朗的,因此他也具有“双性化气质”。

可以看出,《琅琊榜》试图对固定的“女性气质/男性气质”进行反叛,根据人物情感体验呈现更为真实的“双性化气质”。这也是为什么有学者指出《琅琊榜》更贴切现代观众的审美要求,其中一个重要原因即是女性不再靠衣着暴露或勾心斗角来“博眼球”[5],这种保留性别差异的两性平等观更符合现代女性主义。英国女作家伍尔夫主张理想创作状态应该是“雌雄同体”(androgynous)的,即作者“必须成为男性化的女人或女性化的男人”[18]91,这种创作范式强调超越性别。网络小说文本也会出现文本性别,这是作者性别过程中的众多风格化/程式化的行动之一[10]54。而《琅琊榜》的写作既有重视理性色彩和外在客观因素等“男性”视点叙事,也有肯定女性主体地位和欲望存在的“女性”视点叙事。这种看似矛盾的处理使得小说文本呈现出“雌雄同体”的写作风格,这也离不开海宴作为女作家的女性主体意识以及《琅琊榜》男权社会背景设定的内在冲突。

(三)性别颠覆的局限性

海宴试图肯定女性价值,但在表现女性自我意识觉醒上仍有局限性。女性仍是在对男性文化的认同下施展身手,女性自身并没有被赋予“解构”的文化内涵,甚至暗合了父权话语的隐藏秩序。在叙事话语的遮掩下,男权社会悄然完成了性别整合任务。如夏冬作为赤焰军前锋大将聂锋之妻,表面是一个刚性十足又重情义的人,但她所做的一切都是出自对亡夫的爱,“贞妇观”和主体异化被深深掩埋于叙事中。《浮出历史地表:现代妇女文学研究》谈到父权秩序的隐藏手段时说:“叙事已经把女性的进入秩序由一种真实的奴役变为一种唯一的理想乃至幸福。”[9]20-21这种叙事使得两性在现实生活中的对抗性冲突得到缓解、弥合,造成一种虚假的完满。夏冬、穆霓凰的结局都是归于“一夫一妻”的模式中,女性又重新被安顿到“某妻”之位,爱情又成为了女性的最终归宿。

“官僚女性”尽管是《琅琊榜》中最突出现代女性意识的独特设定,但也很生硬。如秦般若如何成为誉王最信任的贴身女谋士以及夏冬如何入职悬镜司获得如此高的政治职位,小说均没有交代深层原因,夏冬仅凭养女身份成为高阶悬镜司似乎说服力有所欠缺。再者,穆霓凰和秦般若扮演的都是男性秩序中的“将军”和“谋士”职位,只有迎合男性朝堂规则和增强“男性气质”才能获得肯定。莅阳长公主走向朝堂更离不开“靖王—梅长苏”集团的助力,没有家族力量的静妃就算再聪慧,也只能不断地利用梁帝的宠爱。《琅琊榜》中多数优秀女性自身的话语仍是一片空白,只能以认可和遵守男性规则为前提,实现自身命运的变迁。正如王富仁所言:“只要家国同构的社会结构没有发生根本性质的变化,她们在其本质上都是借助男性的权力而实现个人命运的改善的。”[19]代序页2-3

这种性别颠覆的局限性也容易理解,毕竟《琅琊榜》不是一部主打“女性向”的作品,而是以男性朝堂斗争为主题。但身为女作家的海宴对女性群体所寄予的期许及对双性气质的融合,无疑具有较强的女性主体意识。只不过女性力量又常常被更为强大的政治力量有意或者无意地裹挟、利用,女性的主体性地位在男性主导的政治叙事话语中再一次变得尴尬。

三、对情欲回避的理解:“耽美风格”还是“重整乾坤”?

《琅琊榜》一方面刻画女性有情有义、理智机敏的质素,强调两性平等;另一方面又刻意回避女性群体与男性集团的互动,尤其是情感互动。小说中江左盟的“妙音坊”和滑族的“红袖招”,都是以女性作为商品来获得情报的组织。但“妙音坊”的女子卖才艺,而“红袖招”的女性出卖色相,这种差别一定程度上给予了“靖王—梅长苏”集团政治手腕的道德正当性。但无论如何,风月场所的设置已经说明了男性对女性力量的一种情欲定位。

小说中主要男性人物的情欲被放逐到边缘。薛英杰指出梅长苏是一个重兄弟情的无性化形象,而蒙挚、蔺晨、黎纲等主要男性盟友都进行了“去性欲化”的刻画[7]。在薛英杰看来,《琅琊榜》中的男性角色对待女性的态度和《水浒传》中梁山好汉的“厌女症”如出一辙。特别是作为男性理想化身的“麒麟才子”梅长苏,能够成功克服异性诱惑,维护自身对政治和道德理想的追求。女性的存在一方面证明了梅长苏对异性的吸引力,更重要的是检验了他抵抗性诱惑的能力。将《琅琊榜》中男女互动理解为“情欲回避”的学者们主张这是一部“耽美向”小说,指出小说关于同性欲望的隐秘表达,更能激发女性读者的想象力和高级的愉悦感[7]。主角梅长苏融合了中国传统戏剧里的武生和小生气质,是腐女群体们所YY的美男子形象,不容异性恋亵渎。邵燕君指出网络时代女性阅读群体“借助一个男人的目光,去看另一个男人,从而让自己从欲望的对象变为欲望的主体”[20]。从“耽美向”角度去理解《琅琊榜》男女互动的学者指出原著小说最初是在“晋江文学城”的耽美区论坛连载的。除此之外,电视剧《琅琊榜》中具有若干暗示同性情谊的潜台词以及后续同性爱恋的MV制作也是证据。但当重回小说文本时,这种“耽美向”是否是一种过度解读?

《琅琊榜》的确淡化了男女情感主题,但是小说中多位男性都有明确的异性配偶,且夫妻关系和谐。小说中有夏冬—聂锋夫妻,卫峥—云飘蓼夫妇,蒙挚也有妻室,穆霓凰在小说中也倾心于聂铎,靖王萧景琰在结尾部分迎娶了太子妃,宫羽也多次对梅长苏表达爱意。至于梅长苏本人,他确实对异性情欲进行了多次回避,如宫羽送荷包以及提出伺候梅长苏时都被冷拒。在这种情欲回避中,薛英杰主张女性是巩固男性同性情谊的一种“性别工具人”,穆霓凰与梅长苏的异性恋情愫被他视为巩固梅长苏和靖王之间同性社交关系的工具。但是细读文本可以发现,这种情欲的回避更出自梅长苏对复仇计划的筹谋和坚持,梅长苏一定程度上保留了异性情欲倾向,只不过多次进行了自我压制。

梅长苏在发现越贵妃给穆霓凰下春药的毒计后,他向靖王求助时“神色认真到几乎已是凄厉的程度”。梅长苏与未婚妻穆霓凰相认的场景也意味深长。在相认环节中,穆霓凰主动地握紧他的手臂多次观看,甚至扯开他的领口查看痕迹,梅长苏的反应都是“顺从着她的摆布”。从一系列肢体语言和神态描写可以看出,男方与未婚妻相遇的激动、欣喜全部被压制下来。但是在穆霓凰离开后,梅长苏立刻反应激烈,他“只觉得胸口涌起冰针般的刺痛感,再难强力抑制,抬袖捂住嘴一阵咳嗽”。这场大病让梅长苏接连卧床休养多日,与穆霓凰相认使梅长苏十二年被压抑情感的第一次大爆发,而这种爆发反噬了他本就孱弱的身体。其他情节如言豫津提到林殊时,梅长苏“胸口一滞”以及“面色突转苍白”等身体反应都暗示了往事带给梅长苏的痛苦。可见,梅长苏并没有在十二年的复仇谋划中彻底把情感抹煞,而是对诸如亲情、爱情等正常情感进行压制,一心一意为匡正朝纲、重翻旧案服务。正如梅长苏在小说中的自述:“从地狱归来的人都会变成恶鬼,不仅他认不出来,连我自己,都已经认不出我自己了。”

况且在小说中穆霓凰倾心的对象已经变成了聂铎,“比武招亲”就是她重见聂铎的一种手段,因此穆霓凰和梅长苏之间的爱恋本就薄弱。尽管薛英杰研究的电视剧版将“聂铎”一角删去,但无论是小说还是电视剧,梅长苏对穆霓凰的情感都是非常复杂的,将“梅长苏—靖王—穆霓凰”的情感纠葛解读为男性同性社交欲望战胜异性情欲力量似乎言过其实。而将梅长苏对女性情感的疏离解读为“兄弟情谊的性化催化剂”,明显忽略了一个很重要的事实:梅长苏命不久矣。梅长苏这样一个责任感极强的人,逻辑上是不可能在明知短命的情况下去开展异性恋情感线的。这也是为什么梅长苏多次拒绝宫羽的示爱,也只愿与穆霓凰保持兄妹情谊的原因。梅长苏重回帝都是为了复仇,对重整朝纲和翻案的坚定以及复仇之路的道德重担让他放逐了自身的异性情欲。不可否认,《琅琊榜》的部分小说桥段似乎有“卖腐”嫌疑,如梅长苏以地下暗道与靖王取得联系似乎暗示男男关系的“暗通款曲”。但从宏观角度看,《琅琊榜》更是一部传递朝堂权谋、国仇家恨和兄弟情义的小说。在信仰被摧残之后如何保持赤子之心永远炽热,如何匡扶正义、重振朝纲才是小说更为核心的价值命题。

四、总结

《琅琊榜》的女性群体并不是为了迎合男性话语体系中的女性标准,小说大胆地歌颂女性的气魄之美与情义之美。通过对女性赋予政治资本以及安排女性对关键情节的推动,作者试图构造一个男女平权的架空世界。女性群体始终与“夺嫡之争”和赤焰军复仇主线紧密联系,母亲形象尤为突出,在“嫡长子”缺位的背景下甚至出现“子凭母强”的手段。但是作者也通过女性所处的不同政治阵营,对女性角色进行了褒贬不同的偏差处理:处于“靖王—梅长苏”阵营的女性多被赋予情义色彩,并进行了较为细致、生动的刻画,拥有美满的结局;而处于敌对阵营的女性,除了同样担任国族复仇的秦般若外,形象基本都比较扁平。

《琅琊榜》特别注意刻画人物的“双性化气质”,在保持性别差异的同时肯定女性的价值,使女性不再沦为被男性凝视的“他者”。但《琅琊榜》在表现女性意识上仍然存在着缺憾之处,如小说隐藏的立论前提是父权与皇权的不可超越性,男性仍在政治斗争中占据着绝对的主导地位。但女性角色本就不是《琅琊榜》的重头戏,作为女作家的海宴在书写男性权力斗争之时能够倾注现代女性意识已是难得。至于小说对男女情欲的回避处理,并不构成“耽美向”的风格判断。在《琅琊榜》中,政治意识和道德立场是比性别意识更高层级的核心价值。

注释:

① 小说《琅琊榜》有两个版本,本文选取的是以《两姓之子》为开篇的版本,而非实体书《初临帝京》开篇的版本。实体书版本根据电视剧进行了改动。本文引用的小说原文不再备注,具体可参见“轩宇阅读网”所载《琅琊榜》:https://www.xyyuedu.com/wangluo/langyabang/.