延迟焦化装置非密闭除焦工序职业病危害程度分析

苏 爽,吕志征,马卫胜,王 晨,谭因锋

(中石化安全工程研究院有限公司,山东青岛 266104)

目前我国大部分炼油企业进口的原油多为重质高硫、高酸原油,主要采用延迟焦化工艺进行处理加工。随着延迟焦化装置的广泛应用,其在生产过程中产生的职业卫生问题,尤其是非密闭除焦工序存在的有毒有害物质对相关操作人员的健康影响日趋严重,已经成为了各炼油企业关注的重点。

1 对象与方法

1.1 对象

选取某大型炼化企业延迟焦化装置一套。该装置采用2炉4塔流程,生焦周期20 h。目前采用非密闭式除焦工序(除焦时有毒有害气体在焦炭塔顶盖、底盖、除焦口无组织排放;焦炭在敞开式储焦池中露天堆积,由行车抓斗倒料、转运,推土机、装载机装车)。

1.2 方法

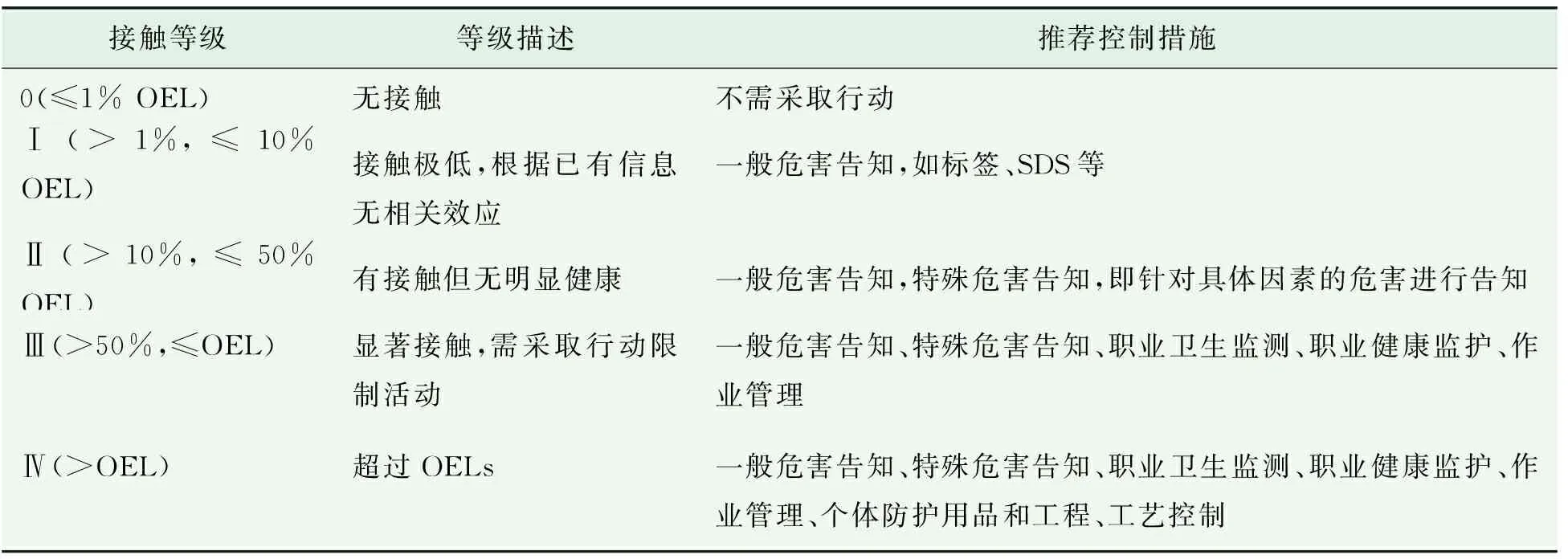

根据现场调查及延迟焦化装置工艺特点,确定延迟焦化装置非密闭式除焦工序存在的主要职业病危害因素及其接触岗位。按照GBZ159—2017《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》的相关要求,对识别的职业病危害因素进行采样。实验室分析后得出职业病危害因素检测结果,根据GBZ2.1—2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》对检测结果进行评判并分析各岗位化学有害因素职业接触水平,确定职业病危害程度,见表1。

表1 职业接触水平及其分类控制

2 结果

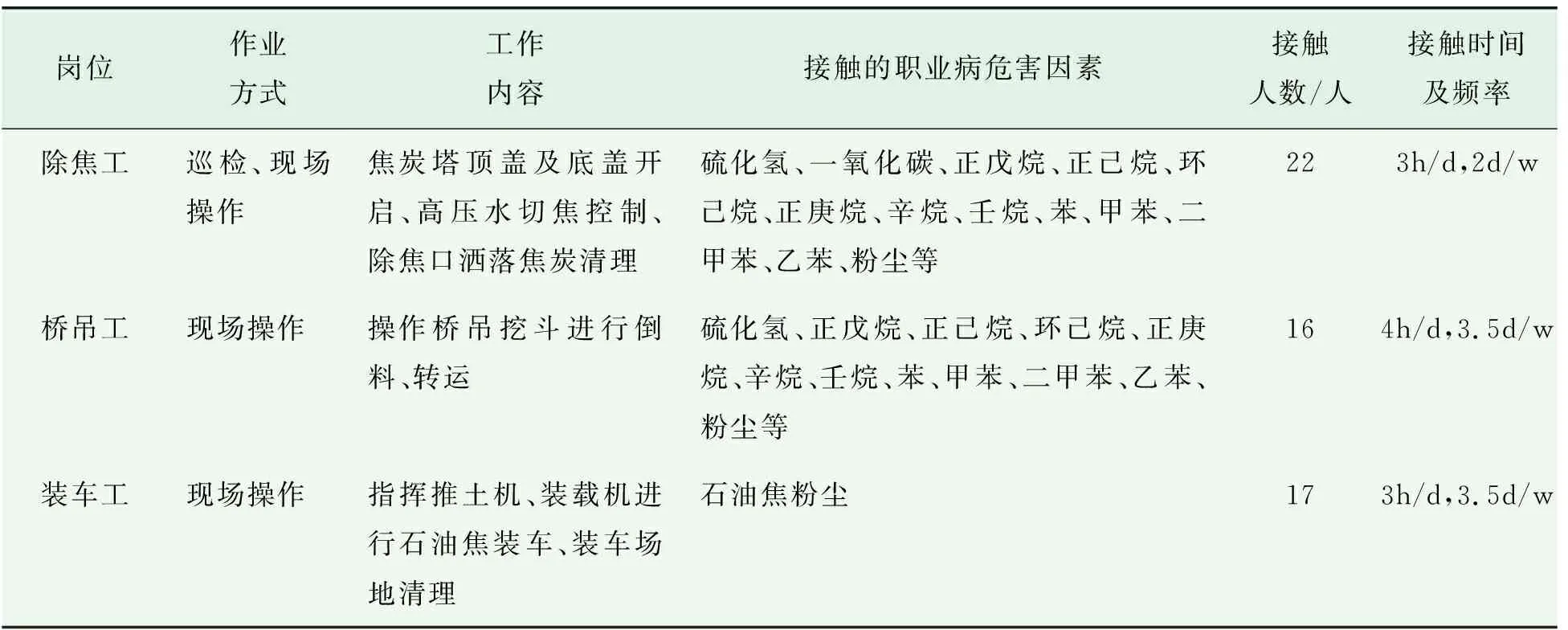

2.1 职业病危害因素识别及岗位接害情况

根据延迟焦化装置使用的原辅物料及工艺分析,得出其非密闭式除焦工序存在的主要职业病危害因素,见表2。根据现场调查确定非密闭式除焦工序职业病危害因素接触岗位为除焦工、桥吊工、装车工。

表2 各岗位接触的职业病危害因素

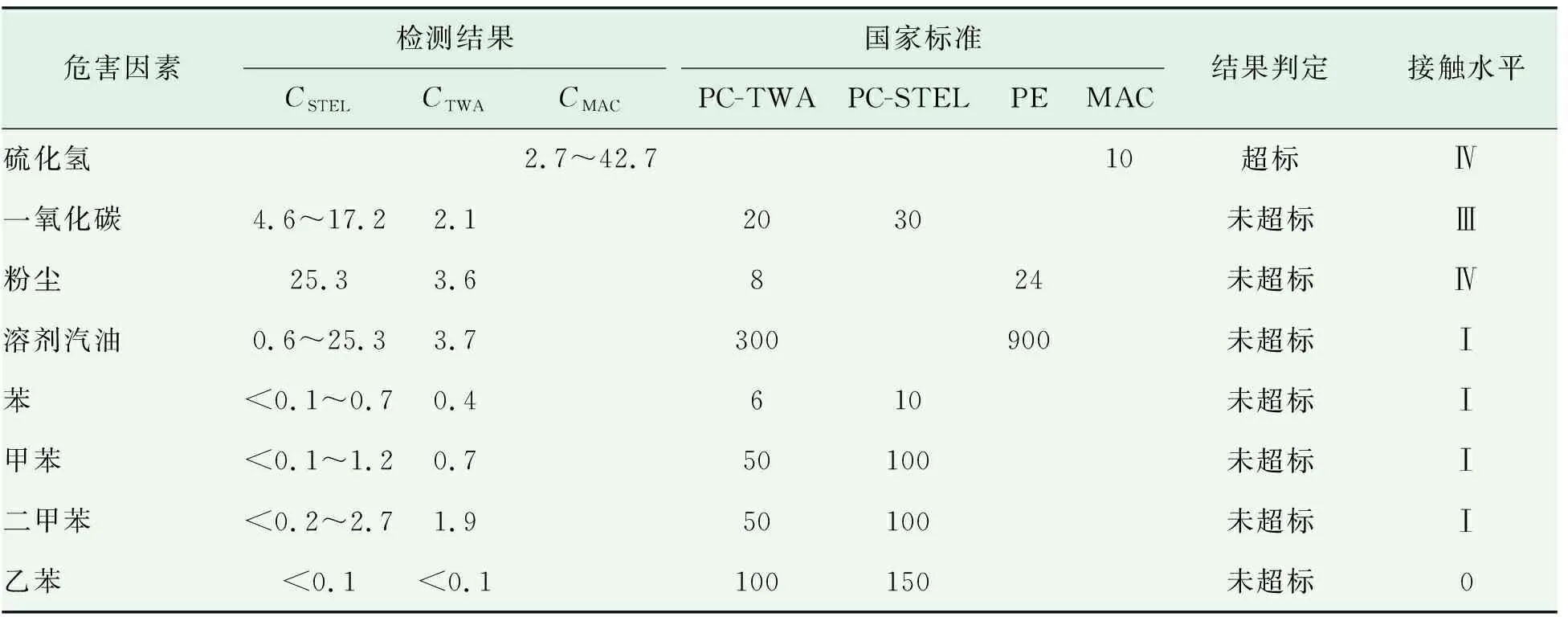

2.2 职业病危害因素检测结果及岗位接触水平

对该延迟焦化装置除焦工序中存在的粉尘(其他粉尘)、硫化氢、一氧化碳、溶剂汽油(针对正戊烷、正己烷、环己烷、正庚烷、辛烷、壬烷等烷烃类物质统一进行了溶剂汽油检测)、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等职业病危害因素进行了采样及实验室分析。根据检测结果对各岗位各种职业病危害因素接触水平进行了划分,见表3。

表3 除焦工岗位职业病危害因素检测结果及职业接触水平 mg/m3

非密闭除焦工序涉及的除焦工岗位在焦炭塔顶盖开启、焦炭塔底盖开启、高压水切焦时接触硫化氢职业病危害因素浓度严重超标,最大接触浓度超过职业接触限值的4.3倍,职业接触水平达到Ⅳ级;除焦工岗位在除焦口洒落焦炭清理时接触粉尘职业病危害因素浓度超标,职业接触水平达到Ⅳ级;除焦工岗位在焦炭塔开启顶盖时接触一氧化碳职业病危害因素浓度虽未超标,但超过了1/2职业接触限值,职业接触水平为Ⅲ级;除焦工岗位接触的溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯、乙苯职业病危害因素浓度均未超标,其中溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯的职业接触水平均为Ⅰ级,乙苯的职业接触水平均为0级。

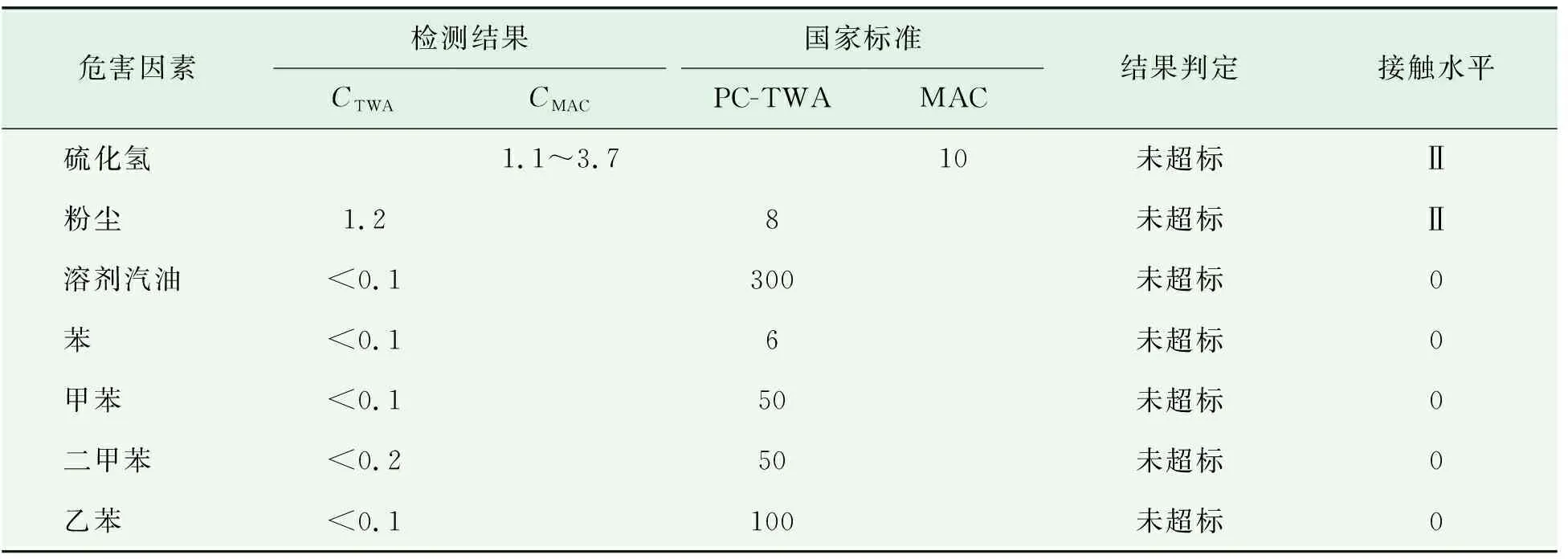

非密闭除焦工序涉及的桥吊工岗位职业病研究因素见表4。岗位接触硫化氢、粉尘、溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯、乙苯职业病危害因素浓度均未超标,其中硫化氢、粉尘的职业接触水平均为Ⅱ级,溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的职业接触水平均为0级。

表4 桥吊工岗位职业病危害因素检测结果及职业接触水平 mg/m3

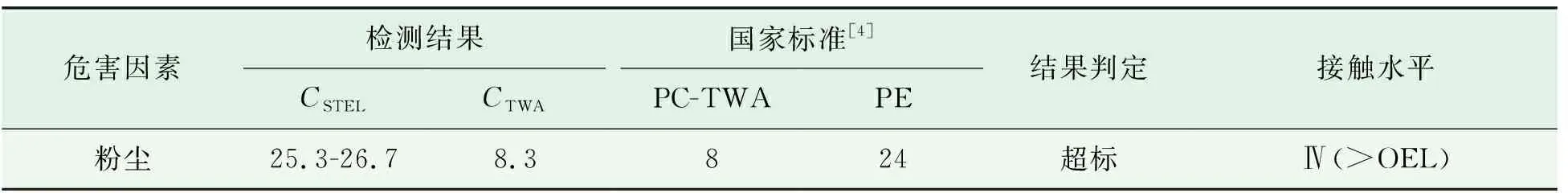

非密闭除焦工序涉及的装车工岗位在石油焦装车、装车场地清理时接触粉尘职业病危害因素浓度及粉尘个体长时间采样浓度均超标,职业接触水平达到Ⅳ级,见表5。

表5 装车工岗位职业病危害因素检测结果及职业接触水平 mg/m3

3 职业病危害因素超标原因分析

a) 延迟焦化装置非密闭除焦工序涉及的除焦工岗位接触硫化氢超标的主要原因为除焦时含有高浓度硫化氢有害气体的除焦蒸汽在焦炭塔顶盖、底盖及除焦口无组织排放。目前该延迟焦化装置未设置焦炭塔自动开顶盖和开底盖设施,相关操作需要除焦工岗位人员人工进行,大大增加了相关人员接触高浓度硫化氢危害因素的几率。硫化氢为《高毒物品目录》所列高毒物质,浓度达到50~120 umol/mol时可引起嗅觉麻痹,达到120~280 umol/mol时可引起急性中毒,达到400 umol/mol时吸入者1 h之内即可死亡,达到1000 umol/mol时可引起瞬间猝死(“电击样”死亡)。本次检测受现场条件限制,且为减少采样人员中毒风险,检测点的设置距焦炭塔顶盖、底盖及除焦口均有一定的距离,检测结果是偏保守的,不排除除焦工在相关操作时接触更高浓度乃至于致死浓度硫化氢的可能性,应引起足够的重视。

b) 延迟焦化装置非密闭除焦工序涉及的除焦工岗位接触粉尘职业病危害因素超标的主要原因为除焦时部分石油焦洒落在除焦口平台,除焦工清理除焦口平台时,风干的石油焦形成扬尘。另外,露天焦池中堆积的焦炭,随着水分的蒸发,遇风形成的扬尘亦对除焦工岗位人员造成一定的影响。

延迟焦化装置非密闭除焦工序涉及的装车工岗位,接触粉尘职业病危害因素超标的主要原因为装车场地推土机、装载机、运输车辆进行石油焦装车及装车场地清理时,洒落在场地的石油焦被反复碾压成细颗粒,风干后形成扬尘。

c) 延迟焦化装置非密闭除焦工序涉及除焦工岗位接触的一氧化碳、溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯等职业病危害因素,桥吊工接触的硫化氢、粉尘职业病危害因素检测结果虽未超标,但均有一定量的检出,尤其是除焦工岗位一氧化碳检出浓度超过了1/2职业接触限值,达到行动水平,亦应引起足够的重视。

4 建议

a) 加强延迟焦化装置非密闭除焦工序涉及岗位人员个人使用的职业病防护用品的配备及使用监督。除焦工岗位、桥吊工岗位、装车工岗位人员在进行相关操作时应佩戴同时具备防毒和防尘功能的呼吸防护用品,除焦工岗位人员在进行焦炭塔顶盖、底盖开启时应佩戴隔离式呼吸防护用品(正压式空气呼吸器等),以最大限度减少操作人员接触有毒有害物质引起职业病及发生急性中毒的可能性。

b) 解决延迟焦化装置非密闭除焦工序潜在职业病危害的根本是改变工艺技术,变非密闭除焦为密闭除焦。目前延迟焦化装置清洁高效密闭除焦技术已经应用在国内一些延迟焦化装置中得到应用。新建延迟焦化装置应尽量选择密闭除焦技术,从源头上遏制职业病危害的发生。当前运行的存在非密闭除焦工序的延迟焦化装置,条件允许应进行工艺技术改造,变非密闭除焦为密闭除焦。