Bachman交际测试理论模式视阈下的高校英语教学多元化测评体系构建研究

【摘要】本文在回顾了语言测试发展的四个阶段和三种理论模式后指出,Bachman的交际测试理论模式系统阐释了学生的语言知识、语言学习所运用的学习策略以及学习过程中涉及的生理和心理机制。因此,该语言测试模式的采用成为现代语言教学和测试的内在要求和选择。现代高校英语教学改革和发展,提倡以学生为中心的交际应用教学,强调学生主动性和积极性的调动,而现有以技能为主线的单一性终结性测试模式不利于教学质量和学习效果的提高,需要构建以交际语言能力为核心的多元化形成性测评体系。

【关键词】交际测试;交际语言能力;英语教学;多元化测评体系

【Abstract】The paper, based on a survey of the four stages and three models of language testing, proves that the Communicative Testing Framework meets the innate needs of modern language teaching and testing in that it systematically elaborates and evaluates communicative language ability with regard to its three components: linguistic knowledge, communicative strategy, and physiological and psychological mechanism. The reform and development in modern college English teaching advocates a student-centered communicative and applicative teaching so as to enhance students' initiative and motivation. But the existing summative college English test, which is one-dimensional and focuses on language skills, is proven ineffective and even harmful to the improvement of language teaching and learning. Therefore, a Multidimensional Achievement Testing and Assessment Model which centers around communicative language ability needs to be constructed.

【Key words】Communicative Testing; Communicative language ability; English Teaching; Multidimensional Testing and Assessment Model

【作者简介】王博(1989.07-),女,河南洛阳人,山东科技大学外国语学院,讲师,博士研究生,研究方向:英语教学、二语习得。

一、引言

语言教学与语言测试相辅相成,有机关联。学生在语言教学中获得实际生活中运用语言知识的能力,而教师通过语言测试设计测量语言教学质量的科学工具,从而客观、公正地评估学生的语言知识和能力。本文旨在探讨交际测试理论模式框架下的高校英语教学多元化测试体系构建问题,以期有利于语言测试的科学化、标准化、专业化建设,并实现其对语言教学的正向反拨作用。

二、语言测试的文献综述

本部分综述语言测试所经历的发展阶段和理论模式的相关研究。首先,Heaton认为语言测试发展可以分为四个阶段(详见表1)。

1.第一阶段:前科学(传统)语言测试。在这一时期,语言尚未被语言教师科学认识,只被视为一套知识,基于德国学派的理论,语法知识、词法知识和语音知识构成了语言教学和语音测试的三大知识体系。教师在组织测评时,设计的试题以考察学生的英文写作、翻译和语法分析能力为主,由于听力和口语表达能力不是教学大纲所规定的必须组成部分,传统的语言测试通常不包含英语听力和口语。

2.第二阶段:心理测量—结构主义模式。在这一时期,语言测试主要受到美国结构主义语言学和行为主义心理学的影响。具体表现为:自20世纪20年代以来,美国结构主义语言学家开始注重口语和形式分析,强调语言结构具有系统性,提出语言是一套形式结构和习惯。结构主义语言学家认为语言符号系统可分解为语音、词汇、语法等;受此影响,语言测试学家认为学生的语言能力可以包含四个层面—语音、句法、词汇以及文化。相较于前科学语言测试阶段,该测试阶段开始注重学生口头语言的句型结构,强调口语形式的准确度(accuracy)和口语表达的流利度(fluency)。在组织具体语言考试时,教师综合采用听、说、读、写四种方法来测试语言能力,并设计出分点式测试,采用单项选择题、填空题(词汇填空和语法填空)、改错题、补充完整句子等题型。

以约翰·华生(John Broadus Watson)为代表的美国行为主义心理学家主张人类和动物的任何行为都是由刺激—反应的联结构成的,语言同样也是一种行為,因此语言行为是一系列的刺激—反应的联结过程。测验法是行为主义心理学的常用研究方法。该方法重视语言测试的效度和信度,摈弃了短文写作等传统的测试,创设了多项选择题,引入统计方法来对试题难度、区分度、整卷信度等进行定量分析。

3.第三阶段:心理语言学—社会语言学模式。在这一时期,随着对语言的认识的进一步深入,以乔姆斯基为代表的生成语言学派开始登上历史舞台。生成语言学家区分了语言能力和语言行为两个概念。语言能力(linguistic competence)指在最理想的条件下一个人所掌握的语言知识,属于内部语言;而语言行为(linguistic performance)则强调语言能力在不同的语境下表现出来的实际语言运用,属于外部语言。语言学的研究对象是语言能力。鉴于此,语言测试学家运用离散测试法,强调总体综合能力测试。综合测试关注测试中语境的重要性。与心理测量—结构主义测试模式相比,该阶段不刻意区分类似语法和词汇等单项语言构成成分,重视两项和两项以上的技能和能力的综合评估。设计具体测试题型时,教师采用完形填空、综合改错、听写、口试、作文等。

4.第四阶段:交际语言测试模式。这一时期,随着交际教学法的提出,交际语言测试逐渐发展起来。1972年美国社会语言学家海姆斯(D. H. Hymes)提出了交际能力(communicative competence)的概念。学生在语言使用过程中不仅要能够产出合乎语法规则和形式的句子,还应该拥有在不同语言使用环境中利用产出的句子进行合理、有效交际的能力。在具体的语言交际过程中,说话/听话者需要了解相关的社会文化因素,这些因素包括可能性程度、可行性程度、合适性程度、出现性程度等四个方面。由此,交际语言测试学家关注学生是否能够在不同的语境中进行交际,交际的任务是基于相关某个话题开展,形式上采用角色扮演、口头汇报或讨论等测试方式。Bachman等人倡导的交际测试理论模式基于海姆斯提出的交际能力这一核心概念,同时又丰富了测试的评价原则,在语言测试界产生了广泛的影响,被认为是“语言测试史上的里程碑”。

为进一步阐释上述心理测量—结构主义模式、心理语言学—社会语言学模式和交际语言测试模式之间的异同,表2对其所涉及的语言理论、测试方式、效度与信度、命题和对教学的反拨作用五个方面加以详细比较。

三、Bachman交际测试理论模式

Bachman认为,语言交际是一个发生在语境、说话人/听话人和话语之间动态交互过程。语言测试关注的是语言交际能力而非语言行为,其中语言交际能力包括语法、篇章、语言能力和策略能力。此外,语言测试必须符合语言交际的现实。

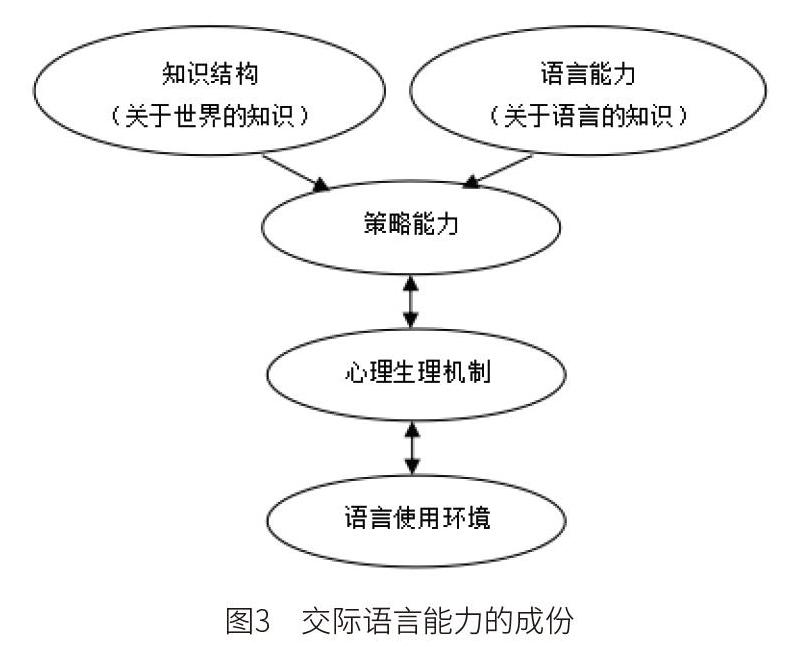

1.交际语言能力模式。在借鉴和发展Halliday、Van Dijk、Hymes等研究成果的基础上,Bachman指出交际语言能力有机结合了语言知识以及语言使用的语境特征,创造并解释意义的能力。它由三个部分组成:语言能力、策略能力及心理生理机制。具体来讲,语言能力涵盖组织技能(如词汇、句法、音系等语法能力和衔接、修辞等语篇能力)和语用能力(如表意、操作、启发、想象功能等言外能力和语言变体、语域、地道语言、文化所指与修辞语等社会语言能力);策略能力包括评价(如语言选择、语言变体选择、交际对象能力及知识评估、交际达成程度评定等)、制定计划(语境知识选择:单语,即母语;双/外语,即母语、中介语、外语)、执行计划(用听/视觉等适当的心理生理机制付诸实施)等。CLA模式揭示了交际测试究竟测量什么的问题。交际语言能力的构成及其成分的内在关系可形象概括为图3:

2.测试方法层面模式。Bachman创立的测试方法层面模式解释了应采取什么方法衡量考生的语言交际能力问题。该模式把测试方法分为五个层面:(1)测试环境,包括场地、人员、时间、施考条件等;(2)测试说明,包括试卷结构、时间分配、题目要求等;(3)考试材料的输入方式,包括渠道、速度、方式、材料改写、问题表达、语言性质;(4)答题方式,包括形式、回答方式、语言性质;(5)输入和答题之间关系,包括相互型、非相互型、顺应型。交际语言能力的评价最终要依据测试成绩,而除交际语言能力这一主要因素外,测试成绩还受到其他诸多因素的影响(详见图4)。

3.测试评价原则。针对外语试题可靠性和可行性这一语言测试理论的核心问题,Bachman和Palmer指出语言测试在设计和具体实施过程中需要遵循“实用性”的原则。该原则包含六个特征,即 “实用性=信度+构想效度+真实性+相互作用性+后效作用+适用性”。该原则框架中的六个特性可做如下阐释:

(1)信度,指考试结果的可靠性和稳定性;

(2)构想效度,也称结构效度,指一个测验能够把需要测试到的能力或理论上的构想加以解释的程度。构想效度关注测验到底能否测量出抽象性的概念或特性;

(3)真实性,指被试者在某项特定情境中的语言测试时运用目的语(包括语言知识和语言技能)完成测试任务和该被试者在现实世界中使用语言进行日常交际活动的一致程度。真实性反映了语言测试与语言交际是否统一;

(4)相互作用性,指被试者在完成语言测试任务过程中的个人特征和测评情景、测试任务之间的相互作用;

(5)后效作用,也称反拨作用,指测试的使用对社会、教育体制和个人的影响;

(6)适用性,指在测试的设计、题目的编写和测试的施评中所涉及的可用资源和贯穿测试的整个过程中可用资源的关系。

四、交际测试理论模式视阈下的高校英语教学多元化测评体系构建

Bachman 的语言测试理论模式强调测试任务和测试过程的真实性,为行为测试注入了新的活力高校英语教学改革发展到今天,学生为主体,教师为主导的交际教学法,在很大程度上调动和发挥学生对待英语学习的主动性和积极性。英语交际和应用交际活动,对于培养学生英语应用能力、社会交际能力和专业学习能力起着至关重要的作用。然而在过去相当长的时期内,国内大学英语测试发展仍旧缓慢,高校英语评价手段过于单一,测试平面过于狭隘;显而易见,交际测试这一交际应用教学评估的重要手段的运用相对滞后,这极大程度阻碍了我国高校英语教学改革,制约着大学生在课堂上进行英语交际的活动意愿,从而导致大学生难以培养其自主学习和创新的能力。

因此, 重新构建测评模式与体系显得尤为关键。测评应考察学生的语言知识、语言技能及应用能力,以终结性测试为中心转向以形成性测试为中心。同时在实施具体测评过程中需要将测试性评价与非测试性评价有机结合,综合运用多种具体的测评方法和形式,收集学生的学业情况等相关信息,帮助其提高以语言交际能力为核心的综合素养。

Bachman和Milanovic先后提出了不同的模式。但应用到行为测试上来之后, 可以发现,需要综合考量测试任务、测试参与者(实施者和受试者)、其他因素(如测试环境和评估标准)及这些因素的相互作用。笔者基于文献资料,结合课堂教学活动,在这两位学者研究的基础上,构建出一個多元化测评模式(详见图5)。

該英语教学多元化测评模式重视情景化的语言教学,要求学生在真实环境中使用语言去完成交际活动中的各项任务、解决实际问题,而这需要通过目标多元化过程中心化,手段多样化的测试方式方能实现。任务型语言测试和形成性语言测试这两种方法,内在地契合了“交际语言测试”“语言行为测试”的发展要求,是现代语言测试主流方式的典型代表。任务型测试(体现在测试性评估中,如口语测试的角色扮演、讲演辩论和书面测试的信息转换、创新写作等)强调测量的中心项目是真实生活情景中的任务,测量形式为考查学生完成任务的交际语言能力。任务型语言测试更能检测出学生在真实语言情景中进行交际时的语言能力。同时,这种测试模式还能够对学生的语言能力本身(如语言的准确度、流利度和复杂度)进行准确测量。任务型语言测试本质上属于形成性测试,主要体现在非测试性评估中(如课堂表现、课外作业、第二课堂、自我评价等)。形成性测试倡导以学生为中心,重视学生的主观能动性。建构主义的学习观强调学生不再是语言知识的被动接受者,而是语言学习的建构者,通过积极主动的建构过程,在新知识内部和新旧知识之间建立联系的过程,是在与客观环境相互作用的过程中,积极地建构知识框架。

教师在组织具体测量时,可以同时运用多种测评方式。例如,采取同伴互评、学生自评和教师评价三种测评形式,综合考察学生的外语交际能力。还可以通过课堂观察、与学生座谈、收集学生的反思日记和周记(reflection journal)、建立学生档案等质性测评方式,对学生外语交际的学习过程进行检测。除此之外,教师可以鼓励学生参加学习工作坊、英语演讲和辩论比赛、英语志愿活动,确保学生外语交际能力的逐步形成。

五、结语

英语语言学习中一个重要功能即进行对外交流和沟通,语言交际能力至关重要。语言测试需要服务语言教学和语言学习,其重要性可见一斑。为解决目前我国高校英语教学和测试面临的严峻问题,本文提出如何基于交际测试理论框架,构建多元化英语教学测评模式体系,以及论述该模式其对于英语课堂教学过程、第二课堂学习、自主学习等的系统监控作用和对于英语教学培养目标的重要意义。语言测试不仅考查学生对语言知识的掌握,如语音、词汇和语法知识,而且评估学生的语言交际能力。随着我国“新文科”建设的展开和高校英语教学改革的深化,语言测试的改革具有实际意义。鉴于测试在教育教学中的重要地位,当前我国高校英语教育需要建设具有科学性、标准性和专业性的语言测试体系,以便更好地发挥语言测试应有的重要作用。

参考文献:

[1]Heaton J B. Writing English Language Tests[M]. London: Longman Group, 1991.

[2]Spolsky B. The Limits of Authenticity in Language Testing[J]. Language Testing, 1985(2):156.

[3]Bloomfield, L. Language[M]. London: George Allen & UnwinLtd., 1955.

[4]Skinner B F. Verbal Behavior[M]. New York: Copley Publishing Group, 1957.

[5]Lado R. Language Testing[M]. New York: McGraw Hill Companies, 1961.

[6]Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1965.

[7]Brown J D. Testing in Language Programs: A Comprehensive Guide to English Language Assessment [M]. New York: McGraw-Hill Companies, 2005.