远方的城镇化:“打工飞地”与跨越区域的村庄

文/左雯敏(日本早稻田大学)

内容提要:户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率的剪刀差反映出中国有相当部分没有城镇户口的农民被计算为城镇人口。本研究将农民外出常住却未落户的城镇化称之为“远方的城镇化”。经过亲朋同乡的介绍,许多农民以群体化的方式外出打工,他们往往会进入比较集中的地域和行业,在陌生的远方形成各种类型的“打工飞地”。“打工飞地”既体现了物质空间上的分离,又体现了社会空间和精神空间上的归属和认同。这可以说是在区域经济发展不平衡的背景下产生的跨越区域的村庄的特殊形态。通过这种特殊的方式,农民依靠乡村共同体这一传统资源,融入了现代经济体系。从“远方的城镇化”出发,我们留意到农民打工的群体性和城乡同源性,有助于丰富我们对城镇化格局的基本认识,并反思城镇化时代乡土中国的历史命运。

一、远方的城镇化

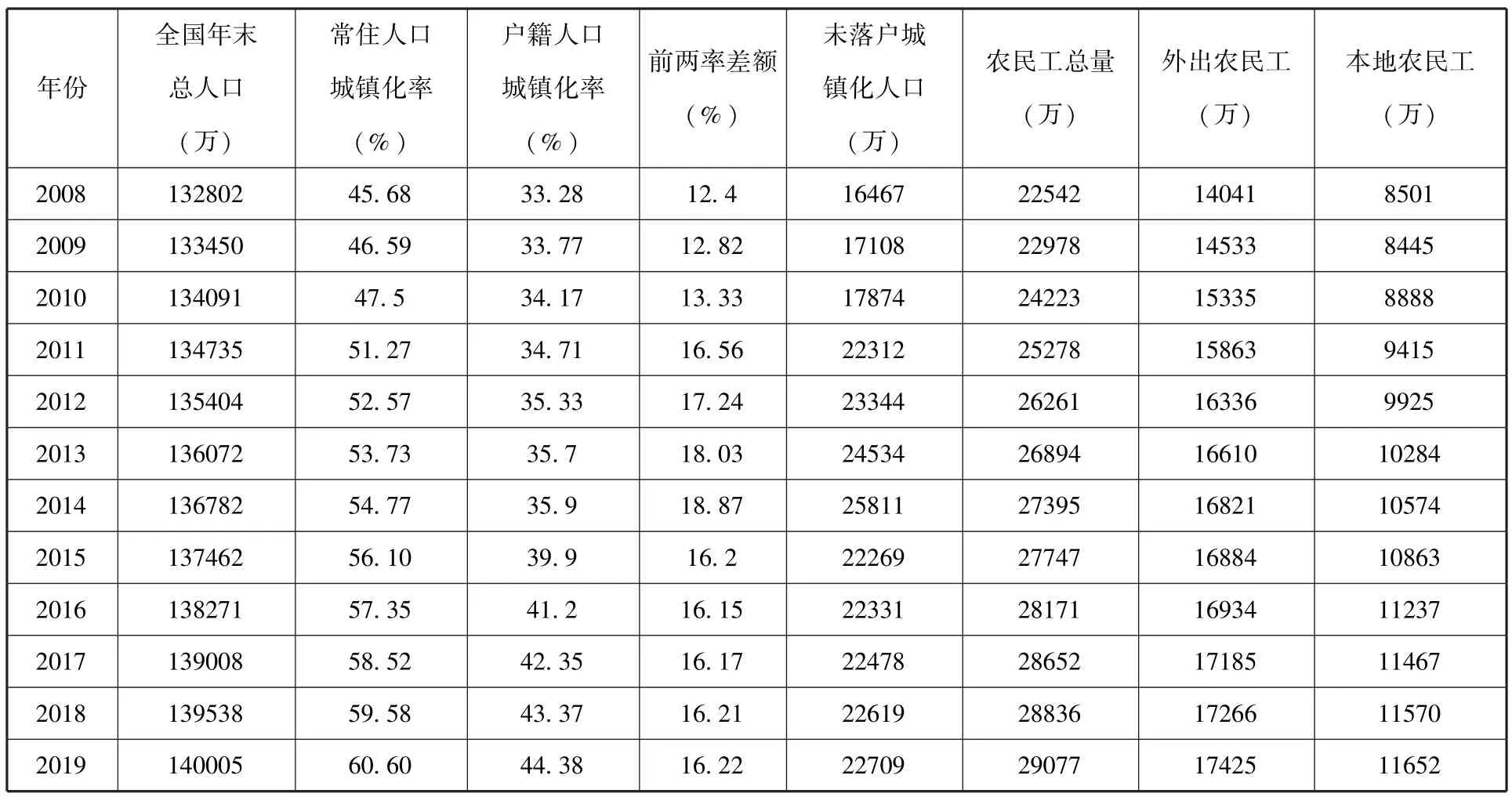

改革开放以来,特别是上世纪90年代中期以后,城镇化成为中国经济发展的重要引擎。从1978年到2019年,中国的城镇化率从17.92%提高到60.60%,中国经济也取得了世界瞩目的成绩。但我们同时也注意到,存在两套计算城镇化率的办法,分别是常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率。这里提到的 17.92% 和60.60%是常住人口城镇化率,同期的户籍人口城镇化率分别是15.4%和44.38%。户籍人口城镇化率低于常住人口城镇化率。从2008年以来的数据也可看出,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率的差距在进一步加大,从2008年的12.4%增加到2019年的16.22%,而相应的人口数量则从16467万人增加到22709万人。这意味着有相当部分没有城镇户口的农民被计算为城镇人口,近几年“被城镇化”的人口总量大概是2.2亿-2.3亿。

按照常住人口的统计口径,这2.2亿多人具有农村户口,有半年以上居住在城镇。从历年国务院农民工监测调查报告的情况来看,近几年每年外出打工的农民工数量在1.6亿-1.7亿之间。按照国务院农民工监测调查报告的统计口径,外出打工是指年内在本乡镇以外从业6个月及以上的农民工。这1.6亿-1.7亿的外出农民工中有1.3亿-1.4亿农民工是在城镇地域内,而且他们在外地的城镇居住了半年以上。按照比例测算,外出农民工加上随农民工外出的非劳动力家属的总人数在1.84亿左右,这占全国总人口的百分比大致是13%。13%就是由那些外出打工的农民工及其随行家属做出的城镇化率的数字贡献。本研究将农民外出常住却未落户的城镇化称之为“远方的城镇化”。这部分人口是填补户籍人口城镇化率和常住人口城镇化率缺口的主力。

表1 中国城镇化和农民工的基本数据(2008年-2019年)

关于城镇化的研究非常多。有不少研究是以微观的个体或家庭为基本分析单位来把握城镇化的基本特点和主要规律。一些定量研究通过测量农民工个体的行为和态度来测量城镇化的现状、意愿、路径和障碍。[1][2][3]另有一些研究则从家庭视角来分析城镇化进程的规律,王绍琛等以家庭为单位,将农民工的家庭生命周期纳入研究视野,研究农民工的打工生活与家庭生活之间的紧密关联。[4]夏柱智等揭示了农民家庭内部以代际分工为基础的半工半耕的生计模式与城镇化演进的内在关联。[5]另外一些研究则从整体视角上来总结城镇化的基本模式,如李强等从空间维度上把中国的城镇化“推进模式”区分为七种类型:建立开发区、建设新区和新城、城市扩展、旧城改造、建设中央商务区、乡镇产业化和村庄产业化。[6]周飞舟等则从时间维度上把中国近四十年的城镇化概括为工业城镇化、土地城镇化和人口城镇化。[7]本研究既没有选择个体或家庭的微观观察,也无力进行宏大的模式总结,而是从农民打工群体这样一种“中间视角”切入,尤其关注具有同乡关系的打工群体在远方的城镇化生活状况。此外,大多数的城镇化研究都采用了转型视角,强调的是农民工与市民、农村与城镇之间的差异,比如角色意识、思想观念、社会权利、行为模式和生产生活方式等[8],这种差异会导致农民工在社会保险、文化生活、心理接纳及身份认同等方面显著低于城市人的水平。[9]这些研究较多关注农村人与城市人的异质性,而较少关注其内在的一致性。本研究则较多关注二者之间的同源性和一致性,这种同源性和一致性也是城镇化进程中的重要方面。

笔者2019年在赣西北靖安县调研了9个月,获取资料的主要方式是深度访谈。靖安县是一个只有16万人口的山区小县。本文对于农民打工群体的观察方式以及城乡同源性的强调,与笔者在这次调研中注意到的“远方的城镇化”这一现象有直接关系。他们就是本文开头所说的“远方的城镇化”的“身体担当”。在“远方的城镇化”中,大多数农民是以一种过客的暂时状态度过的,其背后有着顽强的精神力量以及对这种精神力量给予支撑的社会结构和组织方式。本研究采用群体而非个体的视角来观察这些去往远方务工的农民,从而认识农民身上这种支撑性的精神力量的来源。

二、农民的打工飞地

如今的农民并不是以农为主,而是以工为主,绝大多数农民依靠打工收入来维持家庭成员的生活及再生产。一般来说,农民外出打工是“一人脱贫,两人致富”,即家里有一个人外出打工,就能脱贫,家里有两个人外出打工,则能够过上相对不错的日子。我们从一个典型案例来看农民打工的基本特点。这个案例是靖安县璪都镇黄浦村的一个村干部吴小平。他1981年出生,已经换过11份工作了,其曲折的务工经历很能代表农民打工的状态。1996年,吴去赣州林校读中专,会计专业,1999年毕业。赣州林校1998年毕业的学生尚属国家分配就业,但1999年毕业时,政策就变了,改由市场化自主择业。他没能赶上包分配的政策末班车,否则他可能就在江西省靖安县林业部门端“铁饭碗”了。表2记述了吴的打工历程。

表2 吴小平的打工历程

吴的打工经历,很能代表农民为外出打工奔忙于中国大地的一个缩影。随着国家政策和市场经济的变动,吴先后从事过各种各样的工作。但是无论环境怎么变化,除了刚毕业时学校的推荐就业之外,吴的工作都是亲戚同乡介绍的。吴的关系网络构成了他打工的选择路径。有研究者在湘西某个乡镇的农民工调研表明,农民外出就业依靠亲友介绍的比例高达95%。[10]依靠亲朋老乡的介绍依然是中国农民就业的最主要方式。大多数农民是经过亲朋好友的介绍获得工作机会,然后与亲朋好友结伴外出打工。经过不断的复制和集结之后,农民打工会进入比较集中的地域和行业,在陌生的远方连结成一块又一块的“打工飞地”。

吴的打工历程也反映出农民打工“集中化”的特点。吴的打工历程中,有两个工作经历与本文所要叙述的打工飞地有直接关联,分别是捡洋垃圾和进制衣厂。实际上,“捡洋垃圾”和服装加工销售是靖安县璪都镇农民外出务工的两个主导行业。所谓“捡洋垃圾”其实是钻了国际标准和国家标准差异的空子,一些电子产品按照欧洲标准必须报废,但是到中国来却还可以用,至少可以将其中一些零部件拆下来回收再利用。这些飘洋过海而来的废旧电子产品就被称为“洋垃圾”,将这些洋垃圾拆卸、挑选、整理、再回收的过程就被称为“捡洋垃圾”。靖安县最早外出捡洋垃圾的就是黄浦村人,那还是上世纪90年代末期。1996年,靖安县开始有计划地控制木材砍伐,乡镇企业也大量破产转制,本地的就业机会大量缩减。于是,一些黄浦村村民开始外出打工。因为“捡洋垃圾”门槛低、成本低、利润高,很快就带动了很多璪都镇人。黄浦村是一个1250多人的行政村,60%的人外出打工,其中200多人在广东一带捡洋垃圾,而且大多数集中在佛山的大沥镇。

璪都镇人另一个主要的务工领域是服装加工销售。仅黄浦村就有100多人从事服装行业。黄浦村的首富陈总在广东做服装生意,是南方某知名品牌服饰的广东省总代理,涉及服装设计、加工、批发、销售等环节。黄浦村不少村民是从陈总那里拿到一个小地方的销售代理权,然后从他厂里拿衣服去开店销售。前述案例中吴从事服装加工以及他的妻子做服装店的收营员,缘由都在于此。

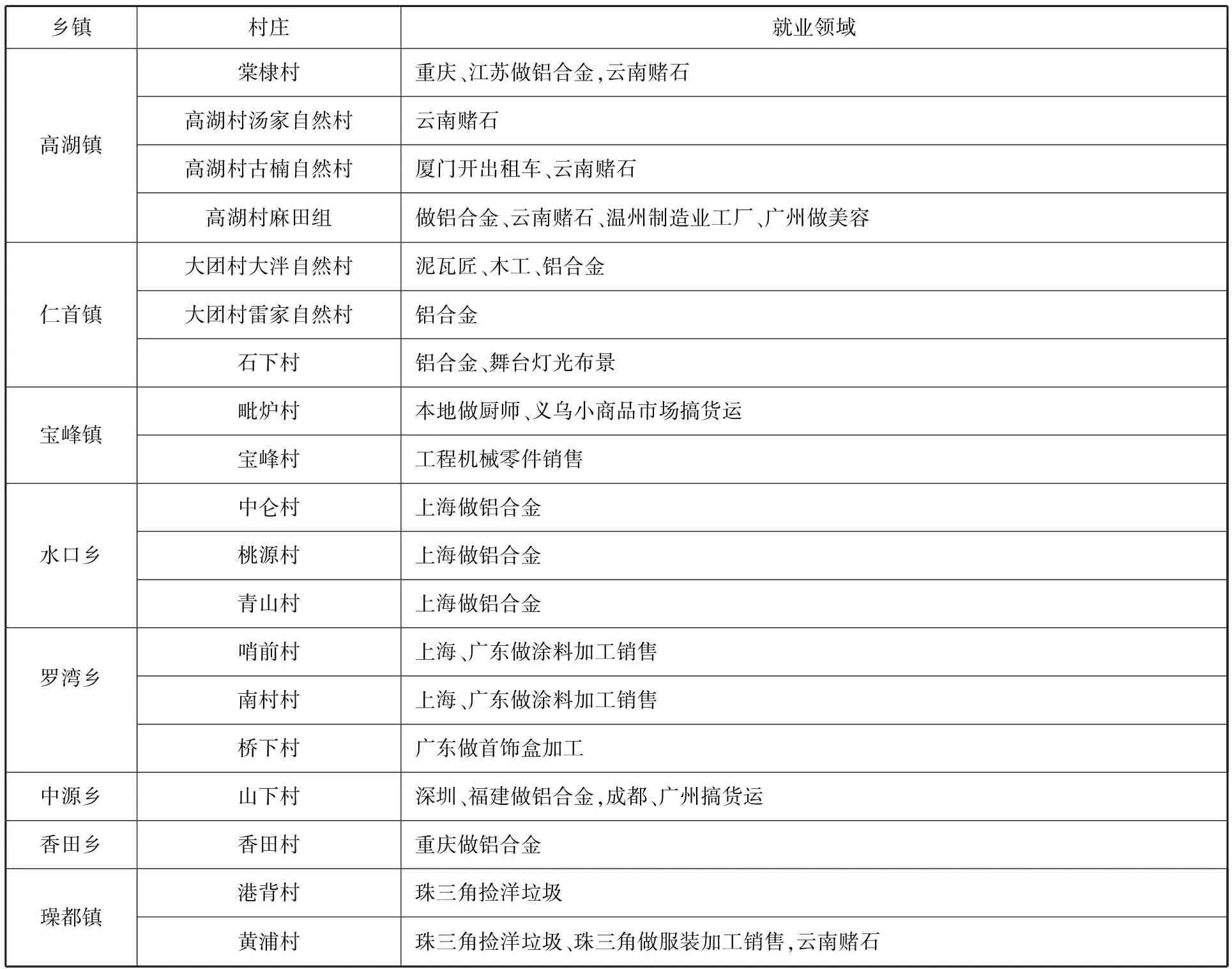

笔者在调研过程中也发现,靖安县的农民通过亲朋同乡的“传帮带”,在全国产生了若干比较集中的就业领域和就业地域,形成了一个个“打工飞地”。比如靖安县水口乡桃源村、中仑村有许多人在上海从事铝合金门窗加工(当地人称为“做铝合金”),璪都镇的小港村和黄浦村有许多人在珠三角从事电子产品回收(当地人称为“捡洋垃圾”),高湖镇高湖村有很多人在云南省瑞丽市从事玉石销售和拍卖服务(当地人称为“赌石”)。当然,靖安县还出现了一些其他种类的“打工飞地”。具体情况如表3。

表3 靖安农民的“打工飞地”

在表3中,到云南去“赌石”以及到全国各地“做铝合金”又是其中两个更为集中的就业领域。去云南“赌石”的靖安人在云南瑞丽形成了一个“打工飞地”,而去上海“做铝合金”的靖安人在上海市奉贤区南桥镇也形成了一个“打工飞地”。下面分别叙述其具体情况。

瑞丽市位于云南省西南部,是伸进缅甸的一个县级市,也是中国最大的缅甸翡翠交易市场。最早去云南赌石的是璪都镇黄浦村的一个村民,那是2009年前后,他为了躲避计划生育而到了瑞丽,做起了赌石的生意,但运气不好没发大财。后来一些去云南赌石的村民发了财,只用一两年的时间就开回了豪车,盖起了别墅,甚至在县里购买了旺铺。结果闻风去云南赌石的人也越来越多。整个靖安县在云南赌石的人估计有五六千。

瑞丽市围绕翡翠形成了一个巨大的交易市场,构成了一条完整的产业链。玉石毛料从缅甸拉到云南,人们会去找石头,然后卖给直播平台,经营直播间的商人把原石买下,然后请人在直播平台上拍卖,观看直播的客人在直播间出价,谁出价高石头就归谁。然后石头就会由快递寄出。

“做铝合金”是靖安农民外出打工的第一大主导行业。靖安县隔壁的安义县被称为“中国铝材之乡”,安义县有30万人,其中一半以上在全国各地从事铝合金门窗加工销售。安义的铝合金门窗行业辐射到靖安县。在全国各地做铝合金的靖安人在一万人以上。“做铝合金”对技术要求不高,成本较低,容易学,跟着师傅干几个月就能学会,学会之后就可以自己开店。“做铝合金”要求吃苦耐劳,因为做这个有点脏、也有点累。常规模式是夫妻店,妻子负责看店和做饭,丈夫负责外勤,一般还会从老家雇一两个师傅或学徒工。除掉租金、雇工成本和生活费之外,一个夫妻店一年的纯利润在十万以上。如果自己不开店,去给开店的靖安人打工,做一天也有两三百的收入。资金雄厚的人还会办铝材厂,为这些门店提供原料。

上海奉贤区南桥镇聚集了400多个来自靖安县水口乡的打工创业者,他们95%以上从事铝合金门窗行业。南桥镇的铝合金门窗行业基本上被水口农民垄断了。这400多名水口农民聚集在千里之外的上海滩,自发成立了党组织和工会。2003年,当时水口乡中仑村的农民漆传龙到南桥镇打工,他发现,当他自报党员身份的时候,在那个陌生的环境里,能够增加顾客对外乡人的信任,上门服务的时候能受到更多的礼遇。于是他开始组建党支部,并主动要求挂靠在南桥镇毓秀二区居委会。基层社区表示非常欢迎,南桥镇还给流动党支部提供了活动室。就这样诞生了江西省第一个由外出务工农民组成的流动党支部。到2019年,这个流动党支部发展到了23人,这23个人全部是做铝合金门窗行业。目前党支部还有17个入党积极分子在排队。

南桥镇经常通过流动党支部来协调解决靖安人乃至江西人的治安纠纷。流动党支部还经常进行社区服务,党支部把每个月5号定为社区服务日,这天党支部会安排人到社区进行服务。支部党员还跟社区老人结对帮扶,帮助老人维修门窗、更换灯泡、打扫卫生等。过年回家的时候,流动党支部还会组织大家到水口乡敬老院去走访慰问。2009年,流动党支部被评为“江西省优秀基层党组织”。

流动党支部打出的口号就是“有困难,找支部”。多年来,流动党支部形成了一些关心党员的做法。流动党支部书记黄振华说,“党员如果有摔伤的、生病的,支部都会去慰问。只要党员家里有人去世,支部都会送花圈,送点慰问金。有时候还组织募捐。大家自愿捐,一百两百都可以,三千五千也可以,我们有一个名单,某某某多少,总的多少,跟礼单一样。”其实,流动党支部的辐射对象并不是只有党员老乡,还包括非党员老乡。流动党支部是水口人在南桥镇的核心据点。水口人在千里之外的上海滩讨生活也挺不容易,流动党支部把“独在异乡为异客”的水口人凝聚在一起,积极为老乡解决实际困难。

2009年以来,一共发生过4起死亡事件,都是安装门窗的时候高空作业摔死的。家属从老家悲痛而来,人生地不熟,一般是党支部安排人出面善后,包括谈赔偿的问题。农民外出打工,最怕遇上劳资纠纷。为了解决劳资纠纷的问题,流动党支部组建了工会,把所有在南桥镇的水口人都纳入了工会。党支部和工会成为了水口人解决劳资纠纷的重要渠道。

2008年经济危机的时候,上海的门窗行业也不景气,当时为了扛过这个经济寒冬,党支部召集开会,大家采取薄利赊销的方式抱团取暖。得益于老乡之间的信任,彼此并不会催着付款。2008年初到上海刚开始做铝合金的一个老乡,就是党支部书记黄振华带着他一起做订单,帮助他赊原材料,这个老乡才在上海站稳脚跟。

南桥镇的水口人聚居一处,通勤距离不过两三公里。老乡之间往来频繁。平时无聊寂寞的时候找老乡打牌吃饭,愁苦烦闷的时候找老乡喝酒唱歌,还有日常生活中的探望和随礼。其实他们不过是以流动党支部为中心在上海滩建设了一块飞地,仍然延续了在老家时的交往方式,甚至因为同在异乡而更加团结友爱。他们既是同乡,又是同行,还集中在同一片区域,一起出门创业,一起回家过年。他们可以直接用方言沟通,互相关心帮助,形成了一个利益攸关、联系密切的打工共同体。可以说,上海滩的水口人是由党组织、行业协会、同乡会等多重关系交织混合到一起了。

通过亲朋同乡“传帮带”实现就业地域或就业领域的相对集中,这种现象并不只是发生在靖安人身上,而是广泛出现在中国各地的普遍现象。仁首镇返乡创业的徐老板在上海办过铝合金门窗厂,他说:“我2002年高中毕业,然后就出去打工了。那时候是做铝合金的浪潮,我几乎所有初中同学都是出去做铝合金,奉新、安义、靖安好多都去做铝合金。我随大流,跟着我叔叔去上海做铝合金,刚开始做学徒,做了一年多,我们在杨浦,那时候上海做铝合金的都是江西人。2010年前后,一个大趋势是,一个地方人垄断一个行业。那时候在上海很明显,江西人做门窗,安徽人跑货车,河南人卖菜,江苏人做装修。做门窗的,95%是江西人。基本上都是带自己身边的人去,他们学会了自己做,不带外地人。安徽人也不会带我们去做他们的生意,他们也垄断了一个行业。”

笔者把这种通过“传帮带”而在远方形成的相对集中的打工地称为“打工飞地”。飞地原本是国际法的一个概念,意思是一个国家有若干不与本土毗邻的领土,虽然并不毗邻,但是隶属关系非常明显。“打工飞地”就像农村在城市的“殖民地”,这块“殖民地”复制了农民老家的关系丛[11]和交往方式。他们聚集在了一个相对集中的地域范围内,彼此之间联系紧密,形成了一个远方的共同体。吴重庆把这种现象称之为“同乡同业”。[12]

陌生的环境反而激发了乡土关系的活力,这其中最宝贵的就是由老家的熟悉感而带来的信任感。比如语言上的亲近感。在陌生的环境中只要一讲靖安话,立马就会拉进距离,产生亲切感,进而很容易找到彼此都认识的熟人朋友,进一步打开话题和巩固关系。随着熟悉感和连带关系而产生的信任感,在陌生的远方发挥了重要的作用。这种重要作用既体现在生意上的借钱赊账和业务合作,也体现在日常中的吃饭喝酒和关心慰问。出门打工靠老乡,这种关系纽带也是外出打工的农民解决心理问题的重要渠道。

这些远方的共同体跟老家的关系就像子体和母体的关系。从母体到子体,存在若干无形的带子相连接。这种分布有些像八爪鱼的形态,但中国人似乎更喜欢用根和叶来比喻。一些枝叶在某些区域的聚合,但有共同的树根和土地。其背后的社会载体是以自然村和家族为基础的乡村共同体,这是农民社会关系最基本的来源。这些外出打工的游子,就像远走高飞的风筝,总有无形的线,连接着他们和老家。之所以称之为“打工飞地”,既体现了物质空间上的分离,又体现了社会空间和精神空间上的归属和认同。这是在区域经济发展不平衡的背景下产生的“跨越区域的村庄”的特殊形态。

三、跨越区域的村庄

打工生活其实挺艰苦的,农民工需要忍受背井离乡和“妻离子散”的生活。城市对于农民工存在各种有意无意的、个人化的或制度化的排斥。只有少部分打工的农民比较幸运,他们在企事业单位找到固定工作,还有一些人自谋出路开了商店,或者是通过婚姻成为城市人。绝大多数农民无法在远方的城市体面生活和落户生根。他们很难融入打工地,一般主要的交际还是在或大或小的老乡关系网络中。当他们暂时失业时,他们会选择回到老家,那里有着较低的生活成本以及较多的情感慰藉。实际上,农民工的情感重心还是放在了老家,是对家庭的责任感使他们坚持下来。有学者将这种精神力量概括为“为了家庭的整体幸福而打工的价值观”[13]。他们把打工收入寄回老家,给孩子读书,给老人看病,给家里盖房子,给儿子娶媳妇,这些伦理价值构成了农民打工最重要的意义。

与“跨域区域的村庄”这一特殊形态相为表里的是,农民在老家和“打工飞地”之间的候鸟式迁徙。农民工返回老家总是因为一些特殊的缘故。比如农忙时节回家帮忙干农活,或者是回家参加红白喜事,再有就是回家过春节中秋或清明扫墓。老人对于孩子外出打工创业的辛苦和无奈很能理解,但是他们大多希望自己的孩子能够在春节和清明这两个节日回到老家,这两个节日也是农民返乡的高峰。这里面有强劲的祖先崇拜和村落家族共同体观念。

相关量化研究[14]表明,随着年龄的增长,劳动力转移就业区域半径逐步缩小,离家越来越近。已婚、年长、体弱、低学历、家庭负担较重的人更倾向于县内就业。而且县域内就业与县域外就业存在比较明显的替代关系。如果本地的经济发展水平比较高,能够提供较多的就业岗位,那么人们倾向于县内就业。这些数据显示的结果其实与家庭生命周期的节奏基本一致。

外出打工的农民大多数都抱着落叶归根的朴素心愿。正如靖安县一个返乡创业的农民所说:“促使我回来的最大原因,我们70后这一代人,叶落归根,始终要回来的,包括我在外面的同龄人,十年八年还是要回来,这个是改变不了的。”另外一位80后返乡创业青年也谈过类似的感受:“我今年回来的,也算回来得早的,后面陆陆续续很多人会返乡,因为我自己的圈子里,身边的朋友都有这种想法。在外面高不成低不就,能生活,没希望。父母年纪大了,小孩子在外地无法读书,主要考虑老人养老和子女读书。”

农民说“早晚要回去”并不是指城市的不挽留,而是对老家的舍不得,这种舍不得的背后是对村落家庭共同体的依恋,那是返乡的“希望”。2002年左右,靖安县接受了一批重庆过来的三峡移民,他们迁移到靖安已近20年了。但他们至今还跟重庆老家保持着较为紧密的联系,每隔一两年就要回去探亲和随礼。靖安一些成功商人也会把物资无偿输送回自己的老家做公益慈善,如修桥修路,修祠筑庙,捐资助学,敬老扶贫。比如,仁首镇做舞台灯光的农民商人组建了一个商会,他们每年过年回来便会到仁首镇一些村子去慰问贫困户。像这样的家乡情怀在中国各地并不罕见。

从县域之内的城乡差异而言,也大量存在着城乡两栖[15]的家庭形态,老人居住在农村,年轻人居住在城市,彼此互相支持、往来频繁,构建了一种撑开在城乡之间的独特的家庭形态。有研究者形象地称之为“撑开在城乡之间的家”[16]。我们通过“打工飞地”的打工群体,也看到了一种撑开在区域之间的村庄。

现代社会的流动性和开放性,似乎斩断了共同体培育的风土。但我们分明看到了撑开在城乡之间的家庭和跨越区域的村庄,前者维系了家庭,后者维系了村落。从撑开在城乡之间的家庭和跨越区域的村庄出发,我们除了从物质空间的角度来理解乡村的空心化,还要从社会空间和精神空间的角度来理解乡村的空心化。这种显得空心的乡村对于外出打工的农民群体来说,不是可以随便消灭的物质符号。

假如我们把农民这种候鸟式迁移视为个人身上的二元性,那我们还会发现很多类似的二元性。比如以代际分工为基础的半工半耕和撑开在城乡之间的家庭,呈现了家庭的二元性,而跨越区域的村庄则体现了村庄的二元性。与之相适应,农村土地产权也是稳定的承包权和流动的经营权的二元性,这保留了农民的对内和对外发展的双重可能性。这些殊途同归的二元性沿着经济的不平衡性展开,但是在社会层面上又弥合成一个共同体。可以说,这种二元性是波兰尼所说的对抗市场的社会保护运动的重要机制[17],而其社会基础则在于支撑这种二元性的村落家庭共同体。

村落家庭共同体为了适应现代市场经济,陷入了这种二元性,这是不得已的时代选择。半工半耕是农民从家庭内部的二元性出发,对宏观城乡二元就业格局的适应性策略。[18]同时,由于这种二元性的存在,村落家庭共同体获得了源源不断的资源反哺,不仅保证了家庭人口的再生产,也通过土地流转和资本返乡保证了村落的再生产。这是中西部农村没有陷入全面凋敝而依然保持活力的根本所在。可以说,城乡二元结构是村落家庭共同体进入现代市场经济体系必须面临的选择,也是经济转轨的背景下国民经济低成本运行的重要基础。因此,不能认为这种制度安排是国家有意选择的结果,更不能以城乡平权来指责城乡二元结构的阶段性意义。复杂的历史情境总是会形成某种妥协式的自然变迁史。

四、农民工与现代性

农民在打工经济中积攒了资金,学到了技术,接触了市场,自身的素质如沟通表达能力、信息获取能力和动手实践能力也得到提高,还学习了现代生活方式。他们有的选择了返乡创业。正是通过农民打工的双向流动,缩小了发达地区和非发达地区,城市和乡村的贫富差距,现代文化和现代生活方式也随着农民群体的候鸟式迁徙而进入了乡村地区。乡村共同体再也不是一个基本自给自足的自然系统,而是已经日益卷入开放流动的现代社会体系之中。

农民外出打工,主观上是为了解决养家糊口的问题,但客观上有助于解决市场经济的开放性和乡村共同体的封闭性之间的矛盾。有学者认为,共同体在现代社会的生命力主要看共同体是否能够与更大的社会建立起联合体的关系。[19]“打工飞地”可以看作乡村共同体与更为广阔的现代社会形成联合的一种方式。在陌生的远方建立“打工飞地”地努力,表明乡村共同体并没有“逃避复杂的变迁”,也没有重新“部落化”为一个个孤立的、自我维系的单位。农民流动形成的“打工飞地”,意味着农民的生计和事业存在向外突破的可能性。

现代化理论认为,现代市场经济会产生牵引农民向外的离心力,从而分化瓦解村落家庭共同体。但是“打工飞地”展现的乡土韧性让我们看到了隐含的向心力。农民赚钱是为了养家,外出是为了回家。农民正是依靠了乡村共同体才走向了远方。一般而言,开放性是作为一种现代性来理解的,但是“打工飞地”似乎意味着,这种开放性可能是以传统性为基础的。乡村共同体是农民对外交往的媒介,也是农民对外交往的后盾。群体式的打工农民并没有在远方的大都市被迫封闭起来,而是顽强地介入当地的经济社会,在远方建立了家乡的飞地。

现代化理论还认为,在现代经济中,通过国家强制力保障的权利契约可以减少交易成本,提供市场交易所需要的信任度和稳定性。我们在案例中看到,农民走向陌生的远方时,求职信息地获取、劳动技能地学习、客户市场地介绍,很大程度上依赖老乡关系网络的支持。在经济危机期间,靠着相互的赊销赊购以及无抵押不催还的借款渡过了经济寒冬。无论是诉诸人格化和关系性的特殊主义纽带,还是诉诸强制保障的普遍主义权利,都是为了解决市场交易中的信任度和稳定性问题,从而保证市场机制的顺利运行。不过,对于农民来说,相比于求助银行和法律系统,他们更愿意找亲朋同乡帮忙,这是一个低成本而且靠谱的办法。他们有一个共同的老家,这是一份最基本的信用保障。

乡村共同体对现代市场经济的支撑不仅体现在“打工飞地”上的互相帮助,而且体现在老家的留守力量。这些留守农民之间的守望相助也可以减少农民外出打工的后顾之忧,而且留守农民跨越空间为外出打工的农民提供了情感上的支持,对于那些不幸打工失败的农民来说,老家会给予他物质支持。实在没有办法的时候,老家还是会接纳他们的回归。

农民工的流动由无形的关系纽带联系在一起,他们在陌生的远方并不是原子化的个体。不管他们流动到哪里,他们都通过家庭和同乡关系与老家保持着密切的联系。这种有根的流动看似杂乱无章其实有规律可循,这背后是跨越区域的乡村共同体。农民的流动从来不是“盲流”,他们流动的起点、通道和归宿都是明确的。从这个意义上说,解决农民就业问题的举措可能是强化农民的共同体建设,不管是在老家还是在“打工飞地”,都具有重要意义。去共同体化或个体化的农民反而可能成为市场裹挟的对象。

通过跨越区域的村庄形态,乡村共同体在现代经济体系中找到了其位置。支撑中国现代经济体系的基底密布着许多特殊主义的传统关系。这些特殊主义的传统关系,就像看不见的手一样,支撑了现代经济的顺利运转。从农民打工的经验事实出发,现代经济的发展不是因为农民从乡村共同体中脱嵌而获得了成功,反而可能恰恰是依靠了乡村共同体这一宝贵的传统资源。

五、小结

经过亲友同乡的介绍,大量农民以群体而非个体化的方式外出打工。他们的流动看起来杂乱无章,背后却通过无形的带子连接到农村老家。农民在老家和“打工飞地”之间进行候鸟式迁徙。大多数农民流动的起点、通道和归宿并没有跳出乡村共同体的关系网络。农民的流动性只是乡土性在现代市场环境下的某种空间延伸。延伸的结果是形成了一块又一块或大或小的“打工飞地”。老家和“打工飞地”共同构成了跨越区域的村庄形态。跨越区域的村庄为现代经济的发展提供了一个稳定的后方,农民也依托延伸到远方的乡村社会纽带而启动了走出乡村、融入市场的现代化历程。这构成一种“远方的城镇化”的特殊景观。

以村落家庭为基础的乡村共同体通过内向的分裂而实现了向外的突破,农民个体把劳动的身体和精神的牵挂分裂,农民家庭通过代际分工和半工半耕也分裂了,农村社区的土地制度也把固定的承包权和流动的经营权分裂,以此保证农村社区对内和对外的可能性,撑开在城乡之间的家庭和跨越区域的村庄,都呈现为一种分裂的二元性。没有这些分裂,就不可能有中国现代经济的发展。而种种形态上的分裂,是靠着乡村共同体的血缘纽带和关系伦理在进行弥合,其过程是艰辛而顽强的。我们从中看到乡村共同体对现代经济体系的支撑性作用。也许,这些分裂的二元性是经济不平衡的阶段性产物,而在经济格局逐渐平衡之后,农民群体不用大规模、长距离地迁徙。

美国历史学家詹姆斯·弗农(JAMES VERNON)的著作《远方的陌生人:英国是如何成为现代国家的》(DISTANT STRANGERS:HOW BRITAIN BECAME MODERN)研究了英国是如何成为现代国家的。他发现,当大英帝国的殖民地越来越广阔的时候,面对日益增加的人口和广阔领域的流动性,英国政府需要采用抽象的、标准化的、各地通用的官僚制进行所谓的“陌生人社会”(A SOCIETY OF STRANGERS)的治理。包括人口普查、税收体制、金融体制和自由市场在内,这些逐渐抽象化和不具人格特质的治理方式,将人从原有的传统关系中拔出,组合成一个越来越适应“陌生人社会”的治理机器。但是弗农又惊奇地发现,在这个“治理抽象化”的过程当中,出现了一个“再嵌入”的过程。

“进入20世纪以后,个人关系,比如贸易与结盟的地方或区域网络,仍然对市场有着重要的影响,这可能在劳资市场最明显。在这种市场中,小规模手工生产往往与家长式的工厂并存,信贷和资本投资仍然依赖于个人人脉、声誉和关系。但这并不仅仅是过去时代的残留,为了应对经济生活的匿名性与抽象性,交易关系被重新个人化了。经济生活的新样式,即我们后来所称的工业资本主义,将交易行为从原有的社会关系中剥离、提取,并将之置入新的社会关系中,令人惊讶的是,后者却以更传统的样式呈现。”[20]

弗农认为,“抽象化”和“再嵌入”同时发生、相互缔造的辩证法才构成英国成为现代国家的完整路径。我们通过对农民打工群体的考察发现,农民群体在“远方的城镇化”过程中,以某种看似传统的姿态融入了现代化和城镇化的历史进程之中。乡村共同体与现代经济体系也存在一个相互适应、相互磨合的过程。在这个磨合的过程中,乡村共同体的血缘纽带和关系伦理跨越区域为现代经济提供了有力的支撑。从“远方的城镇化”出发,我们留意到农民打工的群体性和城乡同源性,有助于丰富我们对城镇化格局的基本认识,并反思城镇化时代乡土中国的历史命运。