创伤理论视域下的《社戏》

陈小兰

(云南师范大学 文学院,云南 昆明 650500)

鲁迅的短篇小说《社戏》自问世以来,较之鲁迅的其他作品,受到的关注并不算多。目前学界的研究主要集中在“文本解读、教材编选及教学实施”方面①。其中,学者普遍关注文中“我”对农村的赞美与向往②,却往往忽略了其中“我”在北京的创伤经历。近年来,创伤理论应用于文学文本研究已成为一种趋势,为文学批评提供了一种新的视角。鲁迅的小说《社戏》即是通过对个体记忆的回溯,重现了以“我”为代表的中国知识分子在社会发展中所遭遇的精神创伤。本文拟从创伤理论出发,基于心理创伤视角进入《社戏》并分析文中“我”的创伤表现、产生原因及其治疗方式,进而诠释创伤背后所隐藏的鲁迅对中国城市文明与农村文明的反思。

一、创伤理论

“创伤”一词来源于古希腊,最初意为身体的损伤。到十九世纪,创伤理论开始发展,该理论中的“创伤”是指人们在意外事件后经历的情感创伤。后经过不断地深化,“创伤”早已不只是精神病学的术语,而演变成了不同学科的重要范式之一(如哲学、文学、社会学等)。弗洛依德为公认的创伤理论奠基人,他将创伤定义为:“一种经验如果在一个很短暂的时期内,使心灵受一种最高度的刺激,以致不能用正常的方法谋求适应,从而使心灵的有效能力的分配受到永久的扰乱,我们便称这种经验为创伤。”[1]在他之后,1922年美国精神病学家朱迪思·赫尔曼发表《创伤与复原》,认为“创伤事件对生理激发反应、情绪、认知和记忆都造成严重而长期的改变。”[2]这就表明,创伤对人的影响并非短暂的,而具有持续性。与此同时,赫尔曼还强调,在“心理创伤”中遭受创伤者将“受到强大力量的冲击,处于无助状态。”[3]由上述可知创伤对一个人的心灵与精神会造成长久的影响,而这种影响在遭遇创伤时并不一定立即反映出来,而是延迟到以后的生活中以不同的方式显现出来,文学便是其中之一。

文学和创伤紧密相连,一方面“创伤有时候是文学创作的助燃剂。”[4]的确,许多作家都会以曾经遭受过的创伤为创作源泉。如曾经轰动世界的“奥斯维辛事件”让见证者普里莫·莱维蒙上了一层心理阴影,使其心理遭受极大创伤。该事件引发了作者对人性恶劣的思考,为此,作者不得不重新回忆那些创伤,用文字记录下对这些创伤事件的反思与批判。因而便有了《这是不是个人》《被淹没的与被拯救的》等作品问世。同样,在我国“文革”后,那些曾经历了“文革”这一创伤事件的作家们,以此为起点写出了众多文学作品,甚至还产生了与之相关的文学流派,如“伤痕文学”“反思文学”等。另一方面,文学写作有助于受害者者暴露创伤记忆,以此将心中苦痛发泄出来。这也就是苏珊·汉克(Suzette Henke)“写作疗法”的核心思想。事实上,“创伤是个体无法避免的生命体验,这种体验可以是身体的抑或是精神的。作家可以通过创伤书写来纾解心灵的阵痛、排解苦闷的愁绪。”[5]于《社戏》中的“我”而言,“我”采取逃避与回忆两种办法进行创伤治疗,而对于文外的鲁迅来说,写作《社戏》本身便是一种治愈创伤的方式。

二、《社戏》中的创伤

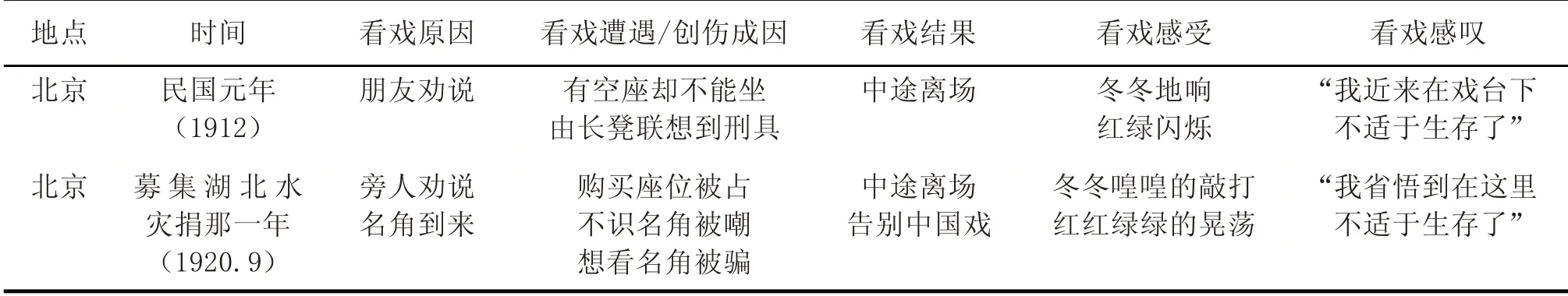

在《社戏》中,“我”的创伤主要是心理层面。相较身体创伤,心理创伤是隐性的,难以被他人发现,但这种创伤往往会给人留下不可磨灭的印象,而后影响到未来的生活。小说中,成年后两次在京看戏遭受的创伤对“我”以后的生活产生重大影响,其直接表现方式便是从此再也不进戏园。这不禁让人追问究竟是何经历造成如此严重的创伤后果致使“我”反应如此强烈?此时梳理“我”两次在京看戏经历的详细过程便显得尤为重要。在京的两次看戏经历如下表:

表1 北京两次看戏经历

由表可知,“我”的两次看戏经历并不顺利,诸多外界因素给“我”留下了创伤记忆。“我”第一回看戏是初到北京时,即民国元年。时值中国进入北洋政府军阀混战的时期。在民国初立的环境中,北京城信息发达、思想激荡碰撞。在这里以旧学为知识基础的学者和留学归来的现代知识分子并存。而初来乍到的“我”,是以“他者”“漂泊者”以及社会“边缘人”的身份存在于此。但尽管如此,由于初次到来的新鲜感,使得“我”兴致勃勃。于是,带着兴奋与期待的心情,“我”在第一回去北京戏园看戏时觉得“看戏是有味的,而况是在北京呢。”[6]137由此可知,“我”对北京抱有很大的幻想与希望,认为凡在北京的事物必然都是好的。然而,现实看戏的遭遇使“我”这个初来者备受打击,由此产生自我怀疑。

弗洛伊德在临床研究中发现,严重的情感创伤往往伴随着幻觉、失眠、行为失常等症状。“我”在第一次看戏中因想坐空座被人直接拒绝后,第一个反常行为便是由长凳联想到私刑拷打的刑具;二是走出戏院,没有听到朋友在身后说话;三是发出自己在此不适于生存的感叹。在第二次看戏时,“我”又因座位被占,不识名角被嘲而引发了后续的反常行为。首先是认为自己在这里不适于生存;其次是中途离场;再次是感觉当晚北京的空气异常清爽;最后是决定从此与中国戏告别。统观“我”的种种反常行为,不可否认,“不论一个人如何觉得自己拥有‘自我照顾的能力’,有些时候仍然会被突发事件所‘击溃’,使自己陷入某种混乱状态。”[7]面对两次看戏的突发事件,“我”变得恍惚,分不清何处何物,耳边只有冬冬喤喤的响声。

在《超越创伤:社会和文化动态》中,作者指出:“重点关注造成创伤事件的社会条件,从不公平的情形、人权的侵犯到长期被忽略的人为灾难。”[8]在第二次看戏中,“我”便遭遇了不公平的待遇,并且人权受到侵犯。在第二次看戏时,因不识“龚云甫”被人嘲笑直接使“我”的自尊受到打击,心灵受到重创,因此“我的脑里制出了决不再问的定章。”[6]138此外,“我”本是出于善心募捐两元而重价购票,以为有座,却不曾想立足都难,这是“我”第一次遭遇不公平并且感受到被骗。第二次感受到被骗则是源于“我”本是想看名角谭叫天,然而迟迟等待却都无果,最终失望离开。文中两次强调“然而叫天竟还没有来”“然而叫天却还没有来”[6]138-139,最后一次作者在句后使用了省略号,潜台词也许是叫天可能根本不会来了,这使“我”再次受创。正因如此,“我”才会在文中发出决绝之声“这一夜,就是我对于中国戏告了别的一夜”[6]139。如此绝望之声,可以看出“我”受到的创伤之深。

值得注意的是,在表中我们还可以清楚地看到在两次看戏后,“我”都发出了自己不适于生存的感叹。原本只是简单地看戏,但在受创后“我”却开始对自我身份产生怀疑,由此丧失了对自我的认同。残酷的现实使得“我”认为自己在北京这个大都市中难以立足,无法融入集体与社会之中。“从心理学角度看,丧失认同本身就是一种心理创伤的表现。”[9]

三、创伤治疗

“从创伤理论来分析,建立安全的关系、回顾过去与倾诉内心、重新建立与生活的关联对人物的创伤治愈都有积极的作用。”[10]在《社戏》中,面对两次在京看戏经历给“我”造成的心理创伤,“我”选择以“逃避看戏”与“回忆美好”两种方式作为治疗办法。

基于两次看戏经历的失望,“我”的第一反应是“逃避看戏”。这体现在两个方面,首先两次看戏遭受创伤后,由于“我”不想直面创伤,所以两次都没有看完戏,皆是中途离开。其次作者在文中有所表明:“这一夜,就是我与中国戏告了别的一夜,此后再没有想到他,即使偶尔经过戏园,我们也漠不相关,精神上早已一在天之南一在天之北了。”[6]139为了避免再次受伤,“我”决定从此不进戏园,这是进一步的逃避行为。这种逃避可以让“我”远离戏园的敲打、喧闹,同时也可以使“我”暂时逃脱不愉快的看戏经历及其带来的心理创伤。

“我”应对心理创伤的第二种方法是通过“回忆美好”。在北京经历了两次不愉快看戏经历后,“我”开始追忆童年时期在农村看社戏的经历,以此来抚平心理的创伤。“我”本来不是平桥村的一员,只是以“远客”的身份闯入这个“离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄”[6]140。看似“我”是一个“外来者”,但或许由于这是外祖母的家,与“我”有或多或少的联系,因此“我”以“客人”的身份融入了这里。在这里,“我”与平桥村的伙伴一起去赵庄看社戏,其详细经历如下表:

表2 赵庄看戏经历

“我”在赵庄的看戏经历与长大后的看戏经历形成了巨大反差。在北京看戏时,“我”被人拒绝与嘲笑,人际关系遭到破坏。然而在平桥村,“我”受到了重视,拥有了自主权,感受到了快乐与自由。此外,“我”也建立了稳定和谐的人际关系,感觉到了人与人之间的平等与真实。

在平桥村,从看戏前到看戏后,整个过程都充满了友爱与美好。看戏前,本来小伙伴们都已经看过了,但是为了陪“我”,主动提出坐船陪同“我”一起去。在看戏时,与在北京因不识“龚云甫”被嘲不同,双喜主动向我介绍铁头老生。接着,又因不喜老旦,双喜们直接喃喃地骂,提议回家。回家途中,大家一起骂。如此真实的反应及表达,若是在北京,“我”肯定会因怕得罪扮演者而不敢作声。在快要到家时,大家又一起偷豆煮来吃,过后安全回家也没有挨骂。

为了与在北京看戏进行对比,文中极力渲染平桥村的美好,在文末“我”甚至强调“不再看到那夜似的好戏了。”[6]147这句话或许有一定虚构及夸张成分,但这恰恰从侧面反映了北京看戏给“我”留下的心理创伤之深,才使“我”不得不竭尽全力去回忆平桥村的美好。通过回忆在内心重建稳定的人际关系,以此来治愈心理创伤。

四、创伤之下——对城乡文明的态度

据前文所述可知“我”因为在北京看戏而造成心理创伤,为了抚平这种创伤,“我”选择用“逃避看戏”与“回忆美好”这两种方式进行治愈。透过小说中“我”的遭遇可发现当时的北京社会存在诸多问题。鉴于该小说自传性质较强,因此从中可窥见在创伤之下实际隐藏着鲁迅对于当时中国的城市文明与农村文明的态度。一方面,鲁迅对于城市文明中人际关系的淡漠持反思态度;另一方面,鲁迅欣赏和赞美农村文明中自由平等的原生态之美。

文中两次在北京的看戏时间分别是1912年与1920年。1912-1920年间,正值中国政治、社会乃至新旧文化激烈变化时期,在此期间,民国政府成立、文学革命与新文化运动发生。与此同时,这一时期国内开始办厂、建银行,民族资本主义经济得到发展。此时鲁迅正任职教育部,可以接触大量史料,这使得他对当时的北京有更深的认识。

通过翻阅鲁迅的日记,我们可以看到其对当时北京社会现状存在不满。在1912年的日记中3次提到因邻居大声喧闹而无法入睡,同样的状况在1914年日记中提到2次,1915年中又提到1次。透过这些记录可知鲁迅对这种深夜打扰他人睡眠的行为非常不快,同时也表明了其对自身所处环境的不满,这也反映了当时的北京城文明程度还不够高,百姓素质也有待提高。此外,鲁迅曾在日记中记录了周作人写的一首哀悼范爱农的诗,其中一句为:“傲骨遭俗嫉,屡被蝼螳欺。”[11]这两句恰恰也是鲁迅自己的真实写照,从这诗中可感受到他与周围人无法完全融为一体。独立的人格受制于现实环境的封闭,使其个性受到限制。从这些零碎的文字中,我们可以看到鲁迅对当时北京的现实社会与国民生存现状持否定态度。

由此联系《社戏》中“我”在北京的两次看戏受挫经历,可清晰地看到,在鲁迅的眼里北京原应是文明都市,在这里国民素质应普遍较高,然而事实却是这里人际关系淡漠,不文明现象也时刻发生。不论是被嘲还是被骗,都暴露出北京存在诸多问题。如看戏座位制定不完善,“我”本买了票但座位却被占以及在此地的人会鄙视不识名角的“我”。在经济与文化水平都较发达的北京,“我”无法感受到被尊重,被平等对待。因此,在“我”的北京看戏被骗以及被嘲的创伤经历之下,鲁迅呈现的是当时城市文明中存在的不公平现象以及城市发展过程中的弊端。

而与北京大都市截然相反的是贫困落后的平桥村。在这里,“我”可以被尊重,也可以感受到人际关系之间的真诚与友爱。在这块净土上,小伙伴与“我”一起游戏,老少即使吵闹,也不会认为是犯上。我们可以一起无所顾忌地骂老旦,也可以一起去地里偷豆煮来吃。总之,在平桥村的经历无论是看戏还是日常生活都是轻松愉悦的,既不会被骗,也不会被人轻视,更不会因为座位发生不愉快。在经历了两种文明后,鲁迅开始对城市文明有所反思。在鲁迅的笔下,北京与平桥村存在经济发展水平与思想文明程度的不同步、不对等现象。原应公平、自由、开放的北京城,却处处充满了不公平与限制;本是落后贫穷的平桥村,却时刻充满了友爱与真诚。这种强烈的反差与对比,不仅流露出鲁迅对城市文明发展进程的失望情绪,同时也表明其对农村文明中的积极部分持肯定态度。

五、结语

鲁迅在《社戏》中看似用了大量笔墨在描写童年时期的美好看戏经历,实则是以此来证明“我”在北京看戏受到的创伤之深,借此方式来转移伤痛、摆脱阴影,进行创伤治疗。在文中,鲁迅通过对北京的遭遇进行描写,揭示出了当时中国城市文明存在的问题。本文运用创伤理论下的心理创伤来分析《社戏》,为该文本提供了新的研究思路与途径。在当今社会的激烈竞争中,我们也随时面临遭遇创伤的可能,因此,关注人在社会环境中的生存状况以及其可能会遭受的心理创伤可促进人与社会更好地发展。

注释:

①赖慧珍.《社戏》研究现状分析[J].文学教育(上),2015(11):98-99.

②如荀泉.自由的童真世界与永恒的精神家园——论《社戏》艺术的真善美品格[J].南华大学学报(社会科学版),2012,13(06):102-107.胡小安.从《社戏》一文中看童真美[J].写作,2010(12):14.