农村留守儿童网络素养:基于对照的实证研究*

■ 安 涛 侯 琦

一、问题提出

一般认为,农村留守儿童指的是父母双亲或单亲外出打工被留在户籍所在地农村抚养和教育的未成年人。①我国的留守儿童群体庞大,情况复杂。父母外出务工既对留守儿童身心成长产生不良影响,也对家庭甚至社会发展带来隐患。留守儿童问题已经成为一个严重的社会问题,并戳中了中国社会发展的痛点。同时,随着网络社会的崛起,网络已经渗透到人们社会生活的每一个角落,深刻改变着人们的行为方式、思维方式与价值观念。网络素养被认为是网络时代公民必须掌握的继读、写、算后的新素养。

网络素养对农村儿童成长显得尤为重要。儿童好奇心强,对新事物的接受速度快,“儿童就其天性来讲,是富有探索精神的探究者,是世界的发现者。儿童正是通过他们自发的探究,不断加深着他们对这个世界的认识与理解”②。儿童极易受到网络影响。根据《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》,我国农村未成年人网络普及率达到90.3%③,农村儿童已经具备明显的网络“原住民”特征。网络已经渗透到农村留守儿童生活与成长中,网络素养理应成为农村留守儿童应具备的重要素养。但他们的网络素养发展情况如何?有哪些因素影响他们的网络素养?为了更清晰揭示研究问题,本研究采用比较研究的方法,以农村留守儿童与非留守儿童两个群体作为研究对象,对两个群体之间的网络素养与影响因素展开调查研究,并在两者差异的比较中凸显留守儿童的网络素养及影响因素。

二、文献回顾

从概念演化角度看,网络素养可以认为源于计算机素养,并随着网络的广泛应用而逐渐备受世人重视。网络素养概念最早由美国学者McClure在1994年提出,他认为网络素养是“识别、访问并使用网络中的电子信息的能力”④。英国学者Livingstone将网络素养定义为一个多维结构,包括访问、分析、评估和创建在线内容的能力。⑤随着网络技术性能的提升与应用的普及,网络为人们创造了开放性、虚拟性和交互性的虚拟世界,网络素养内涵得到了进一步丰富。王国珍认为具备网络素养的人应能分辨网络信息的真假和好坏,合理健康地使用网络,同时还能遵守网络规范。⑥吴晓伟等人指出网络信息素养能力包括网络信息意识、信息技能、信息应用与创造、信息安全与道德共四个方面。⑦可以说,国外学者大多把网络素养看作是一种网络技术的应用能力,而我国学者则把网络道德等因素纳入网络素养概念中。还需要指出,网络素养与媒介素养、信息素养等具有家族相似性,内涵上具备重叠或相通之处,概念表达上有相似之处,这也对网络素养理解提供了更广泛的空间。

网络素养的影响因素也是学界关注的重要内容。Livingstone揭示了人口统计变量、互联网接入和使用、在线技能等因素之间的系统关系。她指出网络接触(包括接触地点和在线时间)与网络使用和网络素养呈现显著的正相关关系。⑧Leung等人探讨了未成年网民的人口统计学、网络活动与网络素养之间的关系,并指出父母教养方式对未成年人的网络接触与网络行为存在显著负相关。⑨还有学者对网络行为与网络素养的关系进行研究,Len-Ríos等将青少年网络素养作为网络行为的一种结果变量,并指出良好的网络使用能促进技能层面的网络素养。⑩Ye 等人揭示了大学生使用电子媒体/社交媒体及其网络素养之间的因果关系,并对网络社交技能等因素的差异对网络素养的影响进行探讨。

我国研究者对青少年的媒介素养与网络素养进行了调查研究。马超采用城乡青年对比的方式对青年媒介素养及其影响因素进行研究,指出城乡青年在媒介使用与部分媒介素养上存在的显著差异。徐莉等指出农村儿童网络行为影响因素包括年级、网龄等人口统计特征以及认知动机、情感动机、压力释放动机及社会整合动机等网络行为动机因素。倪琳等将网络行为分为社交行为、信息行为、娱乐行为、展示行为、原创行为等五种行为。叶冰冰对农村中小学生网络行为进行调查研究,并指出相比非留守儿童,留守儿童网络行为的影响因素更为复杂,受到家长和同伴上网频率等多种因素的影响。

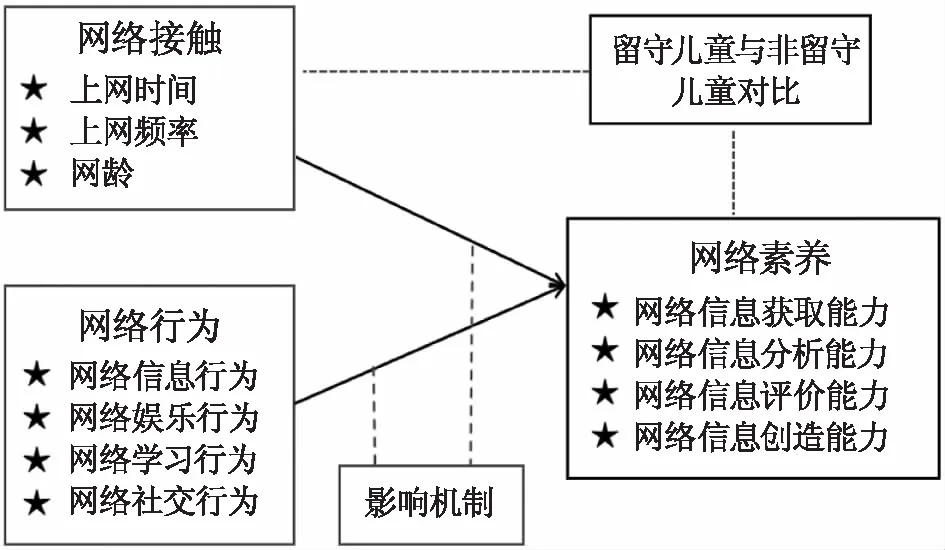

综上所述,本研究将网络素养概念操作化为网络信息的获取、分析、评价、创造四个维度的能力。基于能力视角为解析网络素养展示了一种可行的量化研究策略,并悬置了个体能力与社会方法(societal approach)两个维度之间关于素养的诸多争论。而且根据已有研究,本研究认为儿童的网络行为与网络素养表现为因果关系,良好的网络行为能促进网络素养的生成。同时,儿童的网龄、上网时间与频率等网络接触因素会影响其网络素养。因此,本研究假设,农村儿童的网络行为与网络接触都会显著地正向影响他们的网络素养。具体研究框架如图1所示。

图1 研究框架与内容设计

三、研究设计

(一)调查对象

本次调查时间为2021年3月22日—4月7日。出于研究问题的需要,本研究将研究对象限定为10—16岁的农村儿童,该年龄段分布在小学四年级到初中三年级,并具备上网能力。本次调查集中在河北、河南、安徽与江苏(苏北)四个经济尚为发达省份(地区),并对1588名农村儿童进行问卷调查。

(二)问卷设计

调查问卷分为三部分。第一部分是调查对象的个人基本情况和网络接触情况,主要包括网龄、年级、父母外出工作情况,以及网络使用频率与时间等题目。父母外出工作情况分为父亲外出、母亲外出与父母均外出的情况。网络使用频率强度分为5个等级(1=很少,2=一周一次,3=一周多次,4=一天一次,5=一天多次),网络使用时间分为5个等级(1=1小时以内/周,2=1~2小时/周,3=2~3小时/周,4=3~4小时/周,5=4小时以上/周)。

第二部分是调查网络行为情况的情况。本调查的问卷设计参考韦路的城市新移民社交媒体使用研究,并结合儿童网络行为与网络本身特点进行调查问卷的编制,共计10个问题,问卷答案采用李克特五级量表的形式(1=从不,3=有时,5=总是)。本研究采用探索性因子分析,该部分量表的KMO值为0.800,Bartlett球度检验伴随概率为0.000,并选择主成分分析法与最大正交旋转方法进行因子萃取及分析,得到的因子矩阵如表1所示。

表1 旋转后的网络行为因子分析

旋转后的四个因子命名为网络学习行为、网络娱乐行为、网络社交行为与网络信息行为四个维度。其方差贡献率分别为31.8%、19.6%、9.2%、8.0%,累计方差贡献率为68.6%。其中网络学习行为(Cronbach’sɑ=0.76)包括“运用网络收看在线教学直播”“运用网络进行学习资料的查询”“运用网络进行学习交流”。网络娱乐行为(Cronbach’sɑ=0.66)包括“玩网络游戏”“看电视剧、电影等网络视频”“听网络音乐”。网络信息行为(Cronbach’sɑ=0.59)包括“浏览各种报道、新闻、消息”“获悉他人(朋友、明星等)的动态”。网络社交行为(Cronbach’sɑ=0.58)包括“与朋友进行聊天”“在QQ空间、微信朋友圈、微博、论坛等平台发表观点”。各项公因子方差均不低于0.5,适合公因子提取。

第三部分是调查网络素养情况的情况。本调查的问卷设计参考Livingstone对网络素养的描述,并结合儿童网络行为特点进行调查问卷的编制,共计12个问题,问卷答案采用李克特五级量表的形式,对自己能力进行打分赋值(最低分1分,最高5分)。本研究采用探索性因子分析,该部分量表的KMO值为0.903,Bartlett球度检验伴随概率为0.000,并选择主成分分析法与最大正交旋转方法进行因子萃取及分析,得到的因子矩阵如表2所示。

表2 旋转后网络素养因子分析

旋转后的四个因子命名为网络信息的评价能力、创造能力、获取能力与分析能力四个维度。其方差贡献率分别为43.4%、11.6%、9.2%、7.5%,累计方差贡献率为71.7%。其中网络信息评价能力(Cronbach’sɑ=0.84)包括“能评价网络信息的可靠性”“能客观评价网上信息的价值”“能针对网络信息提出自己观点”。网络创造能力(Cronbach’sɑ=0.78)包括“利用网络表达自己的情感、观点”“利用网络参与话题讨论”“发布原创视频、音频等网络内容”。网络信息获取能力(Cronbach’sɑ=0.78)包括“利用网络获取感兴趣的知识与信息”“利用网络搜索相关问题的答案”“利用网络开阔眼界,扩展自身知识面”。网络分析能力(Cronbach’sɑ=0.64)包括“能理解网络信息本身要表达意思”“能把握网络信息所关联的事物”“能体会网络信息的意图或目的”。各项公因子方差均不低于0.5,适合公因子提取。

(三)数据收集与分析

本研究将调查问卷发布到“问卷星”上,邀请中小学生进行填写,最终回收有效问卷1588份。被调查的1588名农村儿童中,非留守儿童938名,占总体样本的59%,留守儿童650名,占总体样本的40.9%,其中仅父亲外出工作的有369名,占23.2%,仅母亲外出工作的有41名,占2.6%,父母都外出工作的有240名,占15.1%。收集的问卷数据主要通过SPSS 25.0对调查对象的网络行为及网络素养进行描述性统计和差异性分析。

四、研究发现

(一)留守儿童与非留守儿童上网频率与时间以及网龄的比较

农村留守儿童与非留守儿童的上网频率、时间与网龄的整体比较结果如表3所示。留守儿童上学期间的上网时间(p=0.000,Cohen’d=0.35)与节假日上网时间(p=0.000,Cohen’d=0.42)均显著地低于非留守儿童。其中在上学期间,非留守儿童(M=2.55,SD=1.23)与留守儿童(M=2.11,SD=1.25)的上网平均时间不足3小时/周。在节假日期间,非留守儿童的上网平均时间超过3小时/周(M=3.22,SD=1.33),留守儿童的上网平均时间不足3小时/周(M=2.64,SD=1.43)。而两个儿童群体的两种上网频率不存在显著差异,而且他们的上网频率均值不足3,介于一周1次到多次之间。另外,调查数据显示两个儿童群体的平均网龄不足3年,两者比较不存在显著差异。

表3 留守儿童与非留守儿童的上网频率时间与网龄整体情况

(二)留守儿童与非留守儿童的网络行为的整体情况及比较

留守儿童与非留守儿童的网络行为整体情况如表4所示,两个儿童群体网络行为的总体平均分低于3分。其中非留守儿童的网络信息行为(p=0.000,Cohen’d=0.23)与网络学习行为(p=0.000,Cohen’d=0.21)两方面指标显著高于留守儿童。而留守儿童的网络娱乐行为则显著高于非留守儿童(p=0.000,Cohen’d=0.22)。两个群体在网络社交方面不存在显著差异。

表4 留守儿童与非留守儿童的网络行为的整体情况

本研究从留守类型上进一步对留守儿童的网络素养的四个维度能力进行统计分析(见表5)。数据显示,父亲外出的留守儿童在网络信息行为、学习行为、社交行为与娱乐行为四方面得分在留守儿童群体中均处于最低值。

表5 不同类型留守儿童与非留守儿童网络行为情况

(三)留守儿童与非留守儿童的网络素养的整体情况及比较

农村留守儿童与非留守儿童的网络素养的测量结果显示如表6所示。网络素养的得分等级划分为1—5 分五个级别评定,平均分为 3 分。可以看出,两个群体网络素养的均值大多处于3分以下,处于较低水平。其中,非留守儿童在网络信息获取能力(p=0.000,Cohen’d= 0.26)与创造能力(p=0.000,Cohen’d=0.21)两个方面水平显著高于留守儿童,在网络信息分析能力与评估能力两方面不存在显著差异。值得注意的是,在两类儿童群体中,他们的网络信息的获取能力均是最高值,而创造能力均处于最低值。

表6 留守儿童与非留守儿童的网络素养整体情况

本研究从留守类型上进一步对留守儿童的网络素养的四个维度能力进行统计分析(见表7)。父亲单独外出的留守儿童在网络信息获取、分析、评价及创造能力方面均处于最低值,而且在网络信息获取(p=0.000,Cohen’d=0.33)与创造能力(p=0.000,Cohen’d=0.23)两方面显著低于非留守儿童。

表7 不同类型留守儿童与非留守儿童网络素养情况

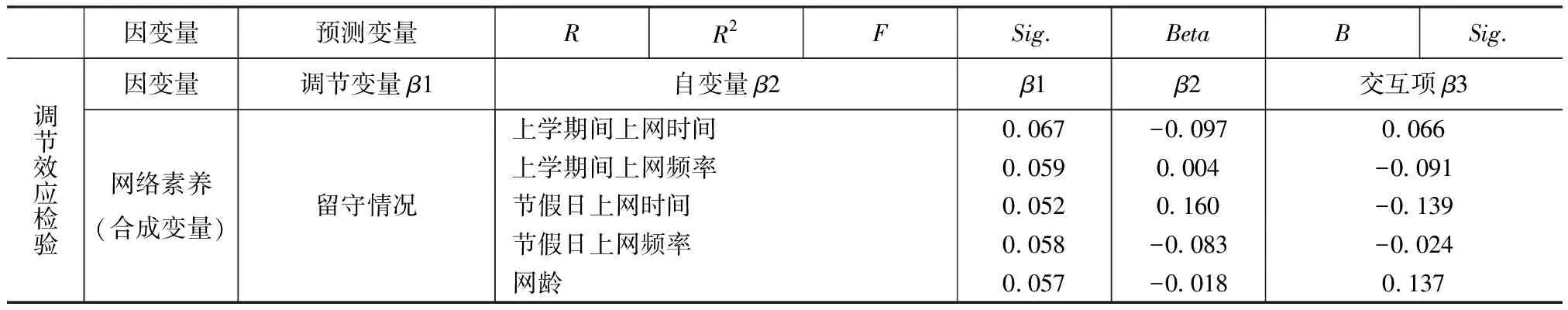

(四)留守儿童与非留守儿童的网络素养的影响机制

从整体回归效应看,儿童的上网时间、频率和网龄等网络接触与网络行为对其网络素养的影响各不相同。从表8可以看出,留守儿童的上学期间上网时间(B=-0.114,Sig.=0.000)与节假日上网频率(B=-0.135,Sig.=0.012)对网络素养构成显著负向影响,但节假日上网时间(B=0.078,Sig.=0.011)与网龄(B=0.044,Sig.=0.034)对网络素养构成显著正向影响。而非留守儿童的节假日上网频率(B=-0.089,Sig.=0.019)与网龄(B=0.084,Sig.=0.000)能对网络素养分别构成显著负向和正向影响。从调节效应看,“留守情况”在两个儿童群体的上学期间与节假日期间的时间与频率以及网龄五个因素与网络素养之间均不存在调节效应。需要指出的是,该方差模型的R2数值偏小,拟合度较低,说明儿童的网络接触中存在一些不确定因素,对其网络素养影响的预测能力较低。

表8 网络接触对儿童网络素养的影响

(续表)

从表9数据表明,两个儿童群体的四种网络行为对其网络素养均能构成显著影响(Sig.=0.000)。这也就是说,农村儿童的网络行为具有促进网络素养的意义。留守儿童的“网络学习行为”对其“网络素养”具有最大影响效应(β=0.419),而对非留守儿童的网络素养影响效应最大的是“网络社交行为”(β=0.320),而留守儿童的“网络社交行为”对其网络素养的影响效应则显得较低(β=0.174)。

从调节效应看,“留守情况”在网络信息与学习行为对网络素养影响中的调节效应显得极为显著(从表9的β3可见),调节效应如图2与图3所示。与非留守儿童(High 留守情况)相比,留守儿童(Low留守情况)的网络信息行为和网络学习行为对其网络素养影响更强烈。也就是说,随着网络信息行为或网络学习行为水平的提高,留守儿童网络素养的提升幅度则会更高。

表9 网络行为对儿童网络素养的影响

图2 网络信息行为对网络素养的调节效应图

图3 网络学习行为对网络素养的调节效应图

五、总结与讨论

(一)农村留守儿童的网络素养总体水平偏低

本研究发现,两个农村儿童群体的网络素养平均分均不足3分,留守儿童的网络素养整体得分更低。以《2017年中国青少年网络素养调查报告》中我国青少年网络素养平均分3.55分相参照,我们可以发现农村留守儿童的网络素养整体偏弱,特别是网络信息的获取能力与创造能力更为不足。

儿童网络素养的培养受到其所处的经济、文化与教育环境等综合因素的影响,农村留守儿童面临更加严峻的数字鸿沟问题。首先,农村信息化基础设施建设相对落后,网络普及和应用一直较为滞后,农村儿童的“网络接入机会”并未完全解决。其次,农村学校信息技术教育存在诸多困境。特别是在应试教育影响下,教育信息技术课程不是主要的考试课,并趋于边缘化,课程教学往往流于形式,并未对学生的网络素养起到应有的提升和促进作用。最后,留守儿童面临家庭监管和教育的缺失,而且农村父母往往缺乏足够的网络技术知识,无法有效地指导子女合理地使用网络。

(二)农村留守儿童的网络行为强度较低,但对网络素养具有显著正向影响

本研究发现,留守儿童的网络信息、学习、社交与娱乐行为均能对网络素养具有显著的正向影响。可以说,合理的网络应用能提升儿童对网络的感知能力,从而促进网络素养提升。而留守儿童与非留守儿童的网络行为强度整体较低,留守儿童在网络信息行为、学习方面的行为程度显著低于非留守儿童,但留守儿童的娱乐行为则显著高于非留守儿童。从调节效应看,“留守情况”在网络信息、学习行为与网络素养之间发挥显著的调节效应作用。

家庭监管的缺失会对留守儿童的网络行为产生消极影响,父母能在很大程度上及时纠正或终止儿童网络使用过程中的不良习惯或行为。但是由于父母陪伴和关爱的失位,网络乘虚而入并成为留守儿童的“精神保姆”。因此,网络非但没有成为留守儿童成长的知识窗口,还可能成为他们的娱乐场所和逃避现实的工具。

另外,本研究还发现,父亲外出留守儿童的四种网络行为强度都显得更为低下。我们认为,父亲在我国家庭教育文化中扮演着“严父”的家庭教育职责,缺少父亲的相对严厉的管教,留守儿童可能会更加贪玩,热衷网络娱乐,从而导致网络行为的不足。造成这种现象的原因还可能是由于父亲外出,留守儿童与母亲承担更多的家务劳动,网络行为投入上有所不足,从而对他们的网络行为产生消极影响。

(三)农村留守儿童网络接触程度不高,且对网络素养影响较为复杂

本研究发现,留守儿童上学期间和节假日的上网频率均稍高于1次/周,上网时间不足3小时/周,网龄不足3年。总体看,留守儿童的网络接触程度并不高,两个儿童群体的网络接触情况并无太大差异。网络接触对网络素养影响关系显得较为复杂,留守儿童的上学期间上网时间、节假日上网频率对网络素养构成显著负向影响,节假日上网时间与网龄对网络素养构成显著正向影响。而留守儿童的节假日上网频率和网龄对其网络素养分别构成显著负向和正向影响。这说明留守儿童的某些网络接触时间越多、越频繁,反而会导致网络素养水平越低。

相当一部分农村留守儿童并不具备正确的上网目的,也没有自我约束力。他们在有限的网络接触中存在网络沉迷现象,并会对网络信息产生错觉甚至是误判。

造成这种现象的原因还在于网络的虚拟性。海量的网络信息催生并蕴含着繁杂多样的网络大千世界与网络文化。人们可以在网络中寻求现实社会的“补偿”,但网络的虚拟性也导致了网络空间的无序与混乱。同时,儿童缺乏辨别能力,本身好奇心强而自控力又较弱,网络的便捷性、趣味性与刺激性对留守儿童充满了诱惑力,能成为他们生活与精神中“理想”的补偿空间与情绪宣泄的突破口,并使其极易沉溺其中。

六、建议

农村留守儿童上网虽然存在诸多弊端,但网络并非洪水猛兽。基于以上研究调查和结论,本研究认为提高农村儿童网络素养是一项社会性的系统工程,需要社会、家长、学校与互联网企业的多方协同,建立统一联动的教育关爱体系以提升农村儿童的网络素养。

第一,加强农村留守儿童的网络素养教育。学校教育是促进人发展的最主要途径,农村儿童网络素养的提升离不开必要的课程教育。政府和学校要重视中小学信息技术课程的开展,提高信息技术教育地位。在教育理念上,树立“以学生为中心”的教育理念,激发儿童的主体性,赋能儿童发展。在教育内容上,强化网络素养教育内容,特别是网络信息的获取与创造能力的相关内容。在教学方法上,不拘泥“教师讲、学生练”的课堂教学方式,开展主题探究、综合实践活动与专题报告等灵活多样的教学形式,激发儿童的学习主动性、积极性。同时,积极开展学科课程与网络素养教育的有机整合,将网络应用渗透到多学科教学中,从多角度多层面引导儿童网络素养发展。在硬件建设上,完善网络基础设施建设,为儿童提供充足的上网机会和资源。另外,学校还应加强针对性帮扶教育,班主任、学科教师或学校管理人员要重点关注指导农村留守儿童等学习困难学生上网、用网问题,促进他们的网络素养发展。

第二,强化政府、社会与家庭有机结合,共同关注农村儿童的网络素养发展。针对农村公共教育资源不足和父母外出的情况,乡镇政府、乡村与社区应积极推动社会组织和民间机构开展群众性的网络素养宣传教育活动,提高民众对网络的认识和网络素养的关注度,从而形成网络素养教育的社会网络和良好的社会认知氛围。针对留守儿童家庭,政府应加强监管力度,发挥调控和补位功能,采取切实举措关爱留守儿童成长及困难家庭。比如,开办农民工家庭教育培训辅导,充分利用地方教育资源、优质网络教育资源或高校资源,转变或提升外出务工家长与留守儿童监护人的教育理念、方法和策略,营造积极向上的家庭教育氛围。同时,农村家庭特别是留守儿童家长或监护人应提高监护抚养的责任和意识,要正确认识网络对儿童成长的积极作用和不良影响,意识到儿童网络应用上自我管理的问题与不足,并强化留守儿童防沉迷意识。家长或监护人不能一味放任或阻止儿童的上网要求,要采用疏堵结合有条件地允许儿童合理使用网络,健康上网。

第三,发挥互联网企业的行业自律功能,提高自身社会责任和服务意识。互联网企业与网络平台应认真履行实质性审查的义务,网络平台、网吧等运营商要从技术源头上建立科学的管理制度,从而设置防沉迷的第一道防线。比如,通过儿童上网身份匹配,实行内容分级、控制上网时间频率等制度,对儿童上网的不良方式进行提醒与节制,限制儿童过度使用网络,并避免儿童接触不良信息。网络平台可以与学校、家庭实行联动一体化,共同监督维护儿童健康上网。比如,网络平台在尊重儿童上网隐私的基础上,以清晰的方式将儿童上网情况告知教师、家长或监护人,并应当得到儿童教师或监护人的知情与同意。网络平台还可以实时地为儿童推送健康上网知识,提高儿童的网络元认知知识和能力。最后,互联网企业应以促进儿童发展为目的,过滤网络媚俗信息,并应开发优质教育资源,营造积极向上的网络空间,为农村留守儿童成长架起坚实桥梁。

注释:

① 朱旭东、薄艳玲:《农村留守儿童全面发展及其综合支持系统的建构》,《北京大学教育评论》,2020年第3期,第104页。

② [苏]苏霍姆林斯基:《把整个心灵献给孩子》,唐其慈译,天津人民出版社1981年版,第32页。

③ 中国互联网络信息中心:《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》,2020年,第1页。

④ Charles R.McClure.NetworkLiteracy:ARoleforLibraries.Information Technology and Libraries,vol.13,no.2,1994.p.115.

⑥ 王国珍:《网络素养教育视角下的未成年人网瘾防治机制探究》,《新闻与传播研究》,2013年第9期,第83页。

⑦ 吴晓伟、娜日、李丹:《大学生网络信息素养能力量表设计研究》,《情报理论与实践》,2009年第12期,第85页。

⑨ Louis Leung & Paul S.N.Lee.TheInfluencesofInformationLiteracy,InternetAddictionandParentingStylesonInternetRisks.New Media & Society,vol.14,no.1,2012.pp.130-133.

⑩ M.E.Len-Ríos,H.E.Hughes & L.G.McKee.EarlyAdolescentsasPublics:ANationalSurveyofTeenswithSocialMediaAccounts,TheirMediaUsePreferences,ParentalMediation,andPerceivedInternetLiteracy.Public Relations Review,vol.42,no.1,2016.p.107.