毓贤抚鲁期间的涉教态度及拳会政策初探

伊纪民

(安徽大学 历史学院,安徽 合肥 230039)

毓贤于1899年4月至1900年1月担任山东巡抚期间,山东教案迭出,其数量居于全国首位[1],且教案大多与各地的拳会组织或拳会活动密切相关。因此,毓贤抚鲁期间对教案及拳会的态度引起了学界广泛关注与探究①相关成果有李宏生《毓贤与山东义和团》,山东师范大学学报,1980年第5期,第21-29页;陈在正《论义和团运动时期的毓贤》,社会科学研究,1982年第2期,第81-86页;戚其章《关于毓贤评价的几个问题》,社会科学研究,2000年第3期,第109-116页;贾熟村《义和团时期的毓贤》,聊城大学学报(社会科学版),2009年第6期,第72-74页;董丛林《毓贤抚鲁、晋两省期间的“涉教”态度比较》,晋阳学刊,2011年第2期,第18-23页。。一方面,传统学者范文澜认为毓贤巡抚山东期间采取仇教态度的同时,甚至纵容各地拳会的活动[2];另一方面,林华国等学者对纵容支持拳会的观点持反对态度,认为毓贤虽极为排斥教会势力,但却对拳会组织、活动采取了镇压政策[3]。这样的争论存在了较长时期。美国学者周锡瑞在《义和团运动的起源》中将毓贤的拳会政策阐释为“惩首解从”,这获得了学界普遍接纳[4]。本文亦采纳了此种观点,所不同的是,现有学者对其拳会政策形成原因尚缺乏系统、准确的梳理。另外,毓贤作为一省巡抚,其涉教态度及拳会政策并未完全获得下属尤其是兖沂曹济道彭虞孙为代表的部分官员的完全认同及支持,反而呈现一种明显的对立之势,这其中的原因值得分析。本文在总结前人研究成果的基础上,试对以上问题做出探析,希望于学界有益。

一、毓贤涉教态度与拳会政策

毓贤履任山东巡抚之前,就任曹州知府、兖沂曹济道、山东按察使等官职,“服官东省二十余年”[5]24,因而对山东的民情极为熟稔。1896年,毓贤残酷镇压曹州大刀会的暴动,“不分良莠,岁余共杀二千许人”[6],于是声名卓著,被时人称为“酷吏”。1897年,随着德国强占胶州湾,列强势力迅速扩张,西方各国尤其是德、法官员及教会势力干预山东地方政府民事诉讼的力度日益增强,于是“宵小恃为护符,借端扰害乡里,民间不堪其苦,以致衅端屡起”[5]44-45,山东政府的权威遭到极大破坏。毓贤久任地方,闻“胶州湾为德所据,亟愤”异常[7]134,深感列强威逼与新出现的民教冲突二者之间有着密切关系:

东省民教不和,由来已久,缘入教多非安分良民。在二十年前,平民贱视教民,往往有之,并未虐待教民也。怠后,彼强我弱,教民欺压平民者,在所多有。迩来,彼教日见鸱张,一经投教,即依为护符,横行乡里,鱼肉良民,甚至挟制官长。[5]24

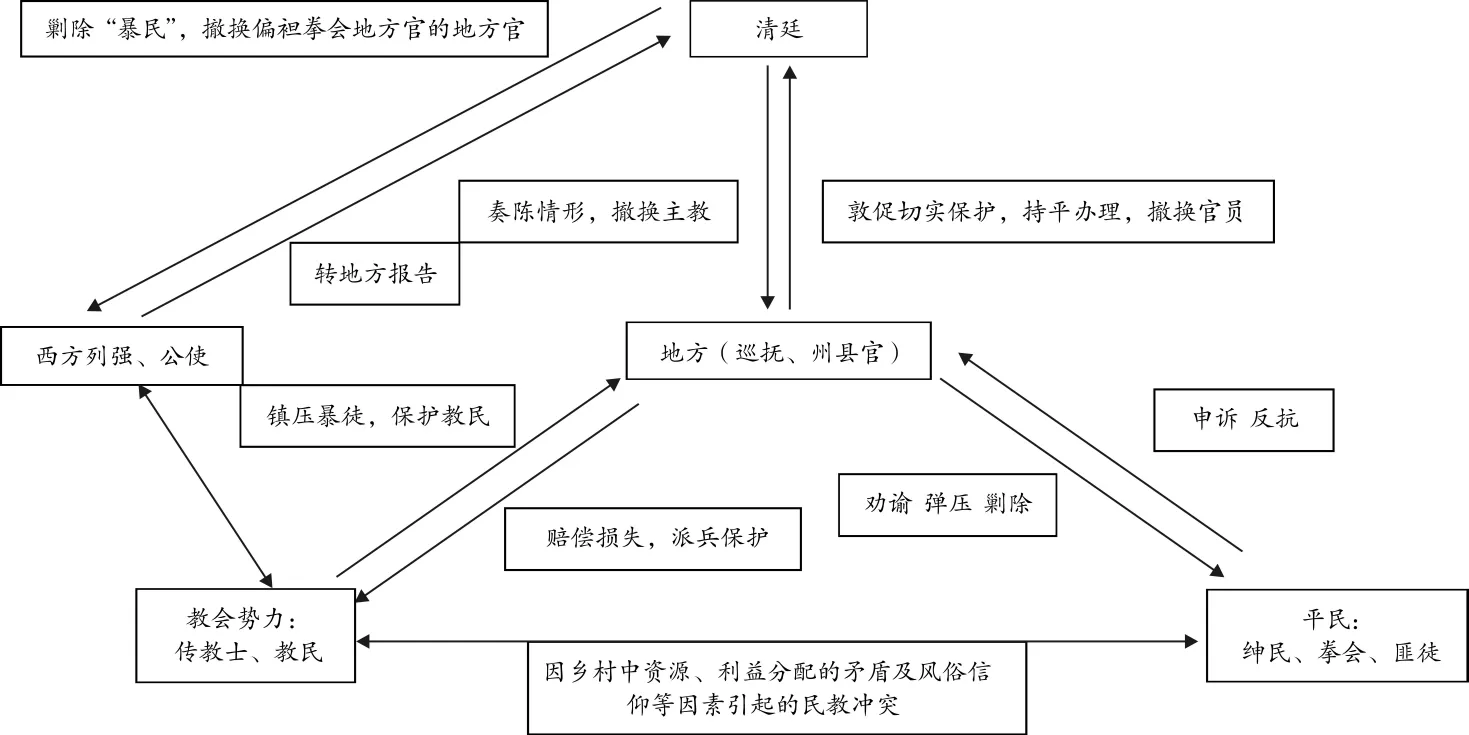

面对频发的教案,毓贤屡屡向清廷总署报告,不可一味忍让,但清廷反馈的建议却总以“持平办理”,息事宁人为要旨,并未给予毓贤明确肯定的支持。为了更好地理解外国势力(包括教会)、清廷上层、山东地方官(巡抚等地方首脑)关于教案的认识及因应,兹作图1:

图1 外国势力、清廷上层、山东地方官关于教案的认识及因应

在此背景下,毓贤的涉教态度及拳会政策不能不有所变化游移。即由严厉镇压到适度容忍拳会、刀会活动方向转变。这从毓贤致外省官员、山东地方官函电中得到印证。如表1所示①参见中国第一历史档案馆编辑部《义和团档案史料续编》,中华书局,1990年版,第369-370、392-393、408-411、421、426、474-475页;中国社会科学院近代史研究所《近代史资料》编译室《山东义和团案卷》上册,知识产权出版社,2013年版,第6-11页。:

表1 毓贤致外省官员及山东地方官函电

续表

表1根据《义和团档案史料续编》 《山东义和团案卷》中1899年8月至12月毓贤为陈述拳会活动而致山东地方官及刘坤一、裕禄的电文统计而来,共计15条,主要内容有以下几点:第一,良民受教民欺压太甚,习拳的目的为保卫身家,并非闹教;第二,拳会之所以闹教是因为其中混入盗匪等不法分子,与拳会本身无关;第三,对待拳会,地方官首先要分别良莠,不准妄拿无辜,不准孟浪行事;第四,果有拳会闹教,各级官员须采取相对宽松、缓和的弹压手段,以惩首解从为主,不可一概拿办。于是,“劝谕”“弹压”“镇静”等词汇就构成了毓贤致下属电文的核心话语。

就1899年9月至11月的平原事件而言,毓贤的处理举措更能说明问题①周锡瑞认为,平原事件是“义和团运动发展的一个分水岭,……标志着义和团运动的最后成熟”。参见周锡瑞《义和团运动的起源》,江苏人民出版社,2005年版,第252、268页。。面对鲁西北地平原地区而爆发的一系列冲突②平原事件既包括民教冲突,还有盗匪抢劫教民、平民的情况。再则,赵树好教授通过查阅档案和调查资料,证明平原事件包括十八次教案。参见赵树好、张礼恒《平原教案研究中的两个问题》,滨州教育学院学报,2000年第1期,第8-10页。,平原县令蒋楷上报毓贤派来军队,毓贤即令营官袁世敦率军协助蒋楷处理此事。蒋袁二人以雷霆手段暂时压制了此地的冲突。毓贤却奏陈清廷,将二人革职问罪,原文如下:

蒋楷前在莒州本任时,人本昏庸,办事不能持平,几酿大祸;经前抚臣张汝梅调署平原,不知改悔,仍然谬妄,始而纵役诈赃,继则张皇失措。似此昏聩糊涂,若不据实严参,无以整肃吏治。相应请旨将……蒋楷即行革职,永不叙用,以免投效开复再误民生。……袁世敦心地直爽,勇于任事,不无可取,惟此次弹压查办实属猛浪。至搜查匪党未能约束勇丁,以致客店失物,误伤良民,虽非有心,究属异常草率。应即撤去统带,由奴才另行择人接统,以肃戎行而服民心。[5]35

与毓贤拳会政策相反,刘坤一主张严厉镇压各处拳会。1899年7月29日,刘因“单、砀接壤间有刀匪纠众滋事,精健营营官剿贼阵亡”,故“祈饬属会同兜拿,以期早绝根株”[8]367。毓在回电中并未提及“盗匪”,但却承认“济宁、嘉祥一带有外来拳会,为首者邵士宣等,来东聚众生事”,并陈言刘所指“刀匪”与山东当地的“红拳会、一心会,种种情形不同”,不应按照处置盗匪方式处置拳会[8]369-370。

二、毓贤的涉教态度形成原因

毓贤的涉教态度首先基于对民教冲突的现实关切。毓贤认为民教冲突产生的原因有几点:一是教会吸纳教徒时未能分别良莠,“抢劫之犯人入教者有之,命案之犯人入教者有之,负欠避债因而入教者有之,自揣理屈恐人控告因而入教者有之,甚至有父送忤逆子投入教,遂不服传讯者有之”,致使盗贼等不良分子以教会为护符,“或谓某人毁谤洋教,或指某人系大刀会匪,……凌轹乡党,欺侮平民,睚眦之仇辄寻报复”[5]13。更有教民肆意聚众,“或六、七十人,或二、三百人,各持洋枪、刀矛”[8]407,横行乡里,鱼肉良民,抢劫庄民财物,殴伤平民,“甚至挟制官长,动辄欺人,官民无可如何”[5]24。

二是教会偏袒教民。一遇教民控诉,教士往往“不查虚实”,“擅自听教民一面之词”[8]250,并不问冲突之由,“入教莠民藉以遂其讹索之私,或罚银钱,或罚红毡,或罚桌椅,或罚折酒席”[9],“必使我委屈迁就而后已。近年情形如此,委无虐待教民情事”[5]24。毓贤所经手或闻说的交涉结果基本以偏袒教会为旨归,未能为平民争得一丝赔偿或利益。有时,为防激起民变,毓贤不得不拨发藩库之银,以作抚恤平民之用。如兰山县韩家村被德军焚毁一案,县令陈公亮上禀毓贤:“第乡民忿切身家,伊等深恐事同韩家村,不分良莠,悉遭一炬之祸。难保各乡民不同心积愤。除由卑职尽力劝谕,并将勘明被烧各户房、粮物开具清单,并分别抚恤”[8]268。

三是教会势力凭恃本国政治、军事力量干预地方词讼,妄拿无辜民人,挟持地方官。对于教会势力及西方列强而言,只要拳会势力存在,就是纵容、包庇拳会组织发展、蔓延的标志,不管有无反洋教活动,对教会、教徒来说都是一种严重的威胁,于是吁请本国公使与清廷总署交涉,撤换镇压拳会不力的地方官,代之以能够最大程度保护他们利益的“守护人”,严厉“镇压”任何反洋教斗争的政策就成为教会及西方列强最大的愿景。即尽可能的削除民间的武装组织,不但教会及在华的西方人的生命财产得到了有效保障,他们的传教行为、扩大在华利益的活动也得以顺利开展。于是,每遇教案,地方官如未能完全按照教会照会行事,教会即上报向本国公使、政府,西方各国遂“怵以兵威”,洋人官兵占据官署,并限制官员人身自由,“严查出入”[8]266。同时强迫官员发布告示,限期缉拿匪徒、赔偿损失。如德国传教士薛田资被平民绑架一案,德使照会总署将日照知县撤任,并向总署陈明:“凡遇德国教士人等被凌辱攻打,应会同本署使商办议结,不能仅由该地地方结清。至于安主教或他德国人与地方官商立合同,亦必由本使署批准,始能完案”[7]227-228。后德方反复,再起争端,以日照“土山庄续有匪徒拆毁教堂,教民房屋,此教堂内薛田资有被抢去不少”为由,派兵占据日照县城。德方以信函告知该县:“我军至县后,限六日内,贵县须将伤害薛教士之各匪全行弋获归案;限十日内,必将该匪人审明,照律拟罪。是时,有本大臣所派文武官员各一员,傍坐观审。定案后,凡德国驻京大臣所索各端,如系立能照办,务必即可照办。”[8]264后德兵退出日照,未拘拿县令,却强行带走五名绅士,以此向地方官施压,督促他们尽快缉拿匪徒。日照县令杨耀林上禀毓贤:“德员法姓即谓伊督(叶世克) 来信,令将绅士全带之赴岛,俟拿获人犯时,再行释回。……卑职莫名惊骇,因再四代为极力婉求,并声明绅士是官请来,若带之赴岛,是使官欺人也。且犯人无获是官之责,若带只可带官,至绅士则万不能带。婉与之辩,力与之争,几于无法不施,德员坚以不能做主推托,且有兵在门外把守,查看情形,势难终止。”[8]298于是,“教士之势愈张,则平民之愤愈甚。民气遏抑太久,川壅则溃,伤人必多,其患有不可胜言者”[5]13,又如教会闻听“郯城县境内土匪杀毙教民四人,蹂躏教民所住村乡二十处”,即致函德使,德使“请电该省立将郯城县知县撤任革职”[8]229。

最令毓贤愤恨的是,德使竟屡屡妄称巡抚“亦甚仇视教堂,藐视条约,将保护之责置之无议,以致难免自获其咎。……相应照会贵王大臣电饬该巡,务当查照条约,保护德国教堂,大刀会匪必然按例究办,不准其蔓延。若仍不按约保护,本署王大臣不能不报明于本国,中国国家无力约束,山东巡抚不怀好意,惟有德国自行设法保护本国教士。……并设法将不怀好意之官,另其离任”[8]314,这是对自身权威的践踏。

最后,地方官不能持平处理民教冲突是导致拳会组织兴起、运动的重要因素。毓贤看到,“惟东省民教积仇已非一年,办教案者多畏洋人,不能持平是以平民受教民欺辱无可控诉。柔弱者甘心忍受,刚强者激而思逞,与民教为难,非得已也”[5]31,“凡遇民教控案到官,教士必为间说,甚已多方恫吓;地方官恐以开衅取戾,每多迁就了结,曲直未能胥得其平,平民饮恨吞声,教民愈志得意满,久之,民气遏抑太甚,既不能忍,以为官府不足恃,惟私斗尚可泄其忿。于是有聚众寻衅,焚拆教堂之事”[5]6。据此,他将教案发生的部分原因归结为地方官吏处理教案时委曲求全、偏袒外人和教会的强烈惧外性[10]。

毓贤的仇教及排外心理无可置疑,但这种心理与实际行动并不能产生直接的联系。其拳会政策不仅来自于本人对民教冲突的真实关切,更与清廷中央的态度、指示息息相关。有鉴于此,分析总署基于各国公使、领事所函告山东各地拳会活动而被动下发给毓贤的函电就显得尤为重要。

自1899年4月至12月,总署因教案问题致毓贤函电17次,根据电文内容,可以得到几点信息。第一,总署均是接德、法、美等国公使照会后才致电毓贤确查实情并作出指示的,反应极为被动、迟钝;第二,清廷总的指示为“会匪分离,持平办理”,即清廷对拳匪和拳民的处理方法作出了说明,但总署因未明实情,所作指示大都流于形式,相对空洞。除转述各国照会,严饬查办外,并未有提出行之有效的解决措施,具体的表现为总署没有给出区分拳民与拳匪的相关标准。有鉴于此,以毓贤为首的地方官在处置教案的手段及对待拳会的态度上就有了相对较大弹性幅度和游移空间。

三、毓贤及部分下属对教案及拳会活动的反应

如果说德、法公使照会总署关于拳会闹教事存在有意夸大成分的话,那毓贤下属尤其是兖沂道彭虞孙、各地知府县令所禀陈的拳会“愈众愈多,致成巨患”的报告则是出于维持本地治安的殷切恳求。

1899年9月29日,恩县县令李维諴等上禀毓贤,“讵于八月初间,该匪传习邪术,妄称吃符念咒,诸神附体,可避枪炮。煽惑勾结,在平原一带寻衅滋事,到外蔓延,若不及早惩办,诚恐滋蔓难图”[11]4。1899年10月14日,平原县令蒋楷上报毓贤,“访得首要李长水、杨传文约同高唐、茌平两处匪犯并曹州匪徒共五六百人,执持枪械,以仇杀教民为由,……即在杠子李庄一带任意抢劫。……该匪等声势颇大,不知畏法,深恐愈众,别生巨祸”[11]10-11,10月16日,蒋楷又报“曹州一带刀匪,并高唐、茌平、蒙阴等处习拳匪人,借名仇教,实则乘机抢掠。……后患何堪设想”[11]11-12。1899年12月3日,济南府知府卢昌诒报:“该匪朱红灯等,乡里无赖,桀骜性成,借仇教为名,聚众横行,驯致拒捕抗官,杀人放火。律以王章,罪在赦。际此余匪未靖,人心惶惑,若不从严惩办,何以示众”[11]18。诸如此类,不胜枚举。

极为吊诡的是,兖沂道彭虞孙除了将拳会势力日炽一事上禀毓贤,两个月后,越过毓贤直接上陈总署。彭指出,教案频发,一方面缘于教会势力欺压平民。教士“蜂目豺声,居心叵测,……日与都门、青岛,密电联络,声息暗通”,又“耸其驻京公使诘问总署,甚至肆意要挟,妄生觊觑”。教民则“挟教士威势 轹凌平民。”而根究“肇衅之始,由于议罚”,其“最难堪者”,在于“跪献”一事。就“堂内设筵,……责令罚主亲到,如承大祭,每进一食,须令跪献。……若卑幼入教,尊长得罪议罚,则卑幼俨然座客,尊长傫若阶囚。怨毒结于人心。羞恶根于天性。此等举动,教士匪惟不禁,反从而纵之,欣欣以逞自诩。其招侮之由,实基于此。”这种情形自巨野教案后已经成为常态,所谓“教堂日增,教民日众,教焰亦日炽”。显然,这与毓贤的说法是一致的。但彭重点关注的却不在此,他认为教案频发的另一个原因是官方对拳会、刀会等组织放纵过甚,这样的态度与毓贤是截然相反的,这也恰好为彭的越级上报之举动提供了合理的解释。彭指出,教民有良莠之分,乡团、拳会中难保不无盗贼等邪恶分子。“时奉文举办团练,当轴韪其义举,不加深察,一视同仁,意谓寓兵于农,正可备御侮之选”,并有“练习技勇,保卫身家例所不禁之示”。于是,“小人得逞其志,何所惮而不为?……积年之巨奸大憝,难保不混入其中,”久之,“良莠不齐,真伪莫辨”,就其构成,“大率无业游民,依草附木,藉讹教民为鱼饵,恃入会为教护符,藐法营私,……实则三五结党,继则百十成群,持械横行,如兽走圹。借口寻教泄愤,而市井乌合,势不能枵腹相从,浸假而强借苛敛矣,浸假而架人勒赎矣,浸假而焚掠抢夺矣。……甚至教民逃空,则诬良民藏匿,居则供酒食,行则索糇粮,是教罹其殃,民亦被累。更有教民挟嫌,暗结拳会以倾害同类图泄私恨者。……种种行径,皆盗贼所为”,至于真正“安分习艺者,百之中二、三”[8]422-424。

基于以上两点原因的考虑,彭从两个角度提出了解决途径。针对教会势力欺压平民,彭指出这种情形无法短时间内改变,但鉴于“肇衅之端,其曲在彼,公论俱在”,“断当以口舌争者,是在折冲樽俎之才,相机辩驳,有以馁其贪志而杜其狡谋,则东省交涉之事庶有豸”。这其实一种变相的妥协,即与教会及西方各国妥协,来维护地方的稳定。至于拳会闹教,这样的情形官方是可以引导并控制的,彭主张施以严厉手段加以弹压。但实际上,彭也认识道:“虽调营镇慑,意在散胁擒渠。无如地广兵单,并进则飏,兵退复聚。操之过急,必激成变端;听其蔓延,将燎原莫治。涓涓不塞终成江河,……诚恐今日隐患不在外侮而在内讧”[8]425。可以说,彭认为惩首胁从的弹压手段已经不能有效遏制拳会的蔓延,必须采取更为严厉的手段,镇压拳会的态度虽未言明,却已经是呼之欲出了。但鉴于毓贤对拳会的宽容态度,以及“官场积习以迎合为工,大府之意见参差,僚属之意见奉行泄沓,上下扞格”[8]425的现象。彭的主张未能引起毓贤足够的重视。

值得关注的是,与彭虞孙的拳会态度截然相反的另一位地方官——署理济宁直隶州汪望庚对民教冲突的看法却得到了毓贤的重视,毓将汪所呈报的济宁教民控报多属不实情形的禀文咨呈总署,汪在禀文中极力否认拳会闹教情形。首先,拳会之起,“在于教民压迫”。教民“依势欺凌,借端勒索,或罚银钱,或罚屋宇,或罚酒席,或罚钟,或罚油,不厌不休,其款数之多寡,视力量之丰啬,虽父兄子侄不顾也”,以致“良懦饮恨,求泄无从,求避无门”,即使“稍有身家者,威懔懔焉惧无以自保”,适有拳师练习拳艺,于是,“延师习技”之风兴起。其次,习拳是为保卫身家,并非利人财物,更无抢劫教民财物之事。“其所以向教民索还前罚之物,求一平衡天之冤气而已。”故“索还罚款者有之,索还酒席者有之,从未取人一物”,偶有“负气取物作质者,亦必立刻遣人送还”。再次,从拳会成分上,基本以良民为主,少有“无知少年”。最后,从教民成分上看,教民“皆无业游民,家徒壁立,且有并壁立而无者”,如此穷困,“有何衣食可抢”[8]487-490。

很显然,汪与毓贤在对待拳会的态度上达成了共识,不仅如此,汪与毓贤一样,也有借拳会势力制衡教会势力的想法,“诚恐民情愈激则愈愤,欲望天主教安然无事,犹却行而望及前人也”。当然,汪与彭虞孙对拳会的蔓延的态势却有着相同的认知。汪谓:“现方勉强镇压,……设若彼辈再图欺诈,势必众怒难犯,变生不测。虽官为之镇压,而民之理直气壮,屈抑不伸,亦官未能折服其心。斯时必致民不畏官,事难了结,其患诚不堪设想也。”[8]489即教会势力愈发膨胀,拳会的蔓延趋势就愈加显著,即前者的压迫越大,后者的抗争运动就越激烈。但与彭不同的是,汪只指出了问题的一方面,却忽视了官方态度对拳会活动的影响,如果他不是刻意回避这个问题,那就是对毓贤宽容政策予以了相当程度的默认。

四、毓贤对教案及拳会活动的因应

彭虞孙对拳会的态度与毓贤存在明显差异。彭主张镇压拳会,维持地方安静,换一句话说,“彭的报告中虽流露出好战的腔调,但其中的某些话语,被看作是对毓贤在1899年夏反教运动虽持蓄意中立政策的含蓄批评”[12]。毓贤主张适度容忍拳会的存在,借以抗击教会及西方各国势力。毓贤深知没有强大的国力,也就无法驱逐外国势力,教会势力凭恃本国在华取得的各项特权欺压中国绅民的现象也就不可避免,这是他从自己所经办的教案中所得出的切实经验。既然官方间就某一教案交涉已经不能做出公正的裁决,所谓的“持平办理”也就无从谈起。官方的权势在与列强势力相竞中明显败下阵来。如何避免官方权威的进一步沉沦成为毓贤抚鲁期间面临的重大问题。既然通过官方交涉的方式取缔列强及教会的在华特权已不可能,那从下层民众的角度出发,维持官方与民众的联系、增强二者的凝聚力就显得尤为必要。在他看来,这是制约、抵抗西方势力膨胀与逼索的重要原则。毓贤的主张主要体现在内政与外交层面:

(一) 内政层面

一是壮大官方的武装力量,最直接有效的手段便是将刀会、拳会等私会组织纳入乡团等公会组织,使其置于官绅权威的管束、控制之下,在客观上也能起到调解民教冲突的效用。“如认其自立私会,官不加理,不但外人有所借口,并恐日久别酿事端。”[5]15毓贤不能不清楚,“镇压”作为取缔民众斗争的严酷、激烈手段,从侧面浮现出官方袒护教会势力、欺压良善的现象。对于拳会组织而言,教会势力的存在,已经为传教士及教徒欺侮、勒索良民的活动提供了有效凭恃,既然官府对拳会组织采取了镇压政策,也就显示出官府已经与教会势力为伍,那么,反洋教斗争就随之演变为反对一切镇压、谋求生存的重要途径。于是,适度容忍拳会的活动(或在某种程度上允许自卫性拳会的存在)以固结民心就显得尤为重要。“当此时局艰难,外患纷沓之际,当以固民心为图。”[13]45既能使教会和外国势力有所忌惮,也可减少入教会者的数量。“设有缓急,必有可恃。”[13]45

二是将拳会中自卫身家、守望相助者与戕害平民者区别开来。只要刀会、拳会恪守最初确定的保家保财产的宗旨,他们就是社会秩序的有力维护者,与官方的合作关系也就得以维持。反之,当他们无端戕害平民、掠夺平民财产并与当地教民发生冲突时,官方与他们的合作关系就开始走向破裂,他们的角色随之变成社会骚乱的制造者,故而,官府采取严厉镇压的手段,以防止群体失控。例如,“外匪朱红灯等乘机窃发,抢掠平原教民。……该匪恃众拒捕,(官军)当场轰毙匪徒二三十名,朱红灯率党分路窜散”。正在通饬兜拿间,该匪又“勾同丁家寺僧人本明,即杨天顺,重纠匪党,滋扰茌平县之张庄教堂”。毓贤复派济东道吉灿升督同游击马金叙,率领所部驰往查办,……“于十月二十日将匪首朱红灯及僧人本明一并拿获,解省讯供严办。一面仍饬吉灿升督率营队,查拿余匪,并出示解散胁从[5]39。毓贤批示:“朱红灯与丁家寺和尚心诚,因教民凌侮平民,藉端纠众滋事,抗官拒捕,放火杀人,殃及平民,实属愍不畏法。既经该府提审明确,自应照章惩办,以昭炯戒。”[11]17-18又如,就“拳首陈兆举率领率众持械拒伤庄民”一事,已属匪事,毓贤即令属员将其“就地正法”[8]395。

(二)外交层面

毓贤力陈清廷与西方各国作出严正交涉,以情理折人。首先,毓贤认为因民教起衅,中方为平民捣毁教堂、教民房屋及伤毙教士、教民做出赔偿的同时,外国也应为教士、士兵横行地方而使平民的生命、财产蒙受的巨大损失做出相应抚恤,即“彼既责罚于我。我亦可责罚于是彼,亦系持平办法”[8]261。如“沂民所毁德国之教堂,所抢教民之粮物及殴伤因毙命者,均已议赔恤款,是德兵所烧沂民之粮物及所戕之人命,自应比照安主教所定数目,互相赔偿”[8]304,足以昭公允而辑邦交。“沂属教案议结时,共给衅款至七万七千余两,现均分散教民,回家安业。而乡民被德兵惨毙多名,房屋、器具焚毁一空,既不曾议抵以雪其冤,又不获议赔以纾其困,相形见绌。更恐民教积仇日重,筹办中外交涉愈难。”[8]366毓贤为筹办高密路案致地方官(莱州府太守曹榕)电函中亦强调:“一切善后事宜,但于民间受害之处有可补救者,仍可随时与德员妥商,增入合同之内,并非由彼议订合同允办后,即不能由我另增条款也。”[8]346

再者,毓贤建议总署与德、法等国公使交涉,撤换主教,或者指示中国驻外公使,要求西方各国更换其驻中国的官员,并要求“不得干预地方公事”[8]442,以排除来自教会、公使方面的干预,由中国官方自主秉公断案。高密平民因德人修建铁路“有碍民生计”[8]347,故纠集民众与供事于德人的华人进行理论,后民人将其打伤。德人闻之,即遣军队进据高密。毓贤就此事电请总署向德国提出抗议。毓谓:“德兵在底洞村毙我民十三人,伤者八人;在城毁炮,又伤二人;并将刘戈庄民捆去三人。其余杀害者,尚俟续查。索费至三千四百九十五两。每日索供牛只等物,不准稍迟。书院中书籍、器具,多被焚毁。任意恫吓,种种肆虐,军律何在?谅德廷决不愿德员若此也。应请贵署电知吕星使,转告德外部,必须选派公正德员,前来滋事之处确查,则是非曲直不辨自明。不独德国声明令人钦仰,即华民、德商均有裨益。”[8]349就巨野教案,毓谓:“巨野教案杀毙教士实系盗贼,案卷具在;而德使照称亦系大刀会匪,附会其属无谓。至谓本部院庇护会匪,何以本部院前办大刀会匪时,立将匪首刘士端、曹得礼正法?昭昭在人耳目,此言可不辨自明。至德使令大官离任,本部院原不意计及此,第德使因教士一言,能进退大官之任,恫吓若此,教士之气焰如何,教民之气焰如何,谅贵署洞鉴之中”[8]360。就德人毙杀日照平民于文福、打伤于文朋、“图奸”于文福妻一案,即墨杀害矫夫平等三人案,轰毙兰山张狗剩等四人案,德翻译官慕兴立怂恿德兵烧房毁物之案,毓贤向总署奏陈:“至今亦未议定如何赔结。无告华民,实堪悯恻。应请贵署与驻京德使转向青岛诘问,或电吕星使与德外部理论,庶有以服民心而释不平也”[8]354。为此毓贤连续两次致函总署,请总署照会德使“遴选公正持平之主教,在兖州、济宁等处主持教务,约束教民”[8]418。如此,“始得持平办理,以弭后患而靖地方,与教务亦大有裨益”[8]442。

五、结语

毓贤所采取的这种有限度、相对缓和的震慑或者控制手段带给拳会组织的损害并不严重,惩办首要、解散余众的方式虽然能暂时压制拳会的活动,使地方获得短暂的宁静,但同时也为这些余众的复聚留存了机会。况且,官方早有声明,只要各拳会、刀会组织仍以保卫身家、守望相助为旨归,而不从事胁迫良民参与反洋教斗争,就可化拳会、刀会等“私会”为乡团等“公会”,视为与地方乡团一样的能够公开活动的合法组织。官方的着眼点当然是希望将拳会组织置于官绅体制、权威的控制之下,但是,在拳民看来,这种声明无疑带有极大的合法化倾向,他们的活动也随之赋予了更加合理性的一面。况且“标志着义和团运动最后成熟”的平原事件并没有得到彻底的解决,涉事官员蒋楷、袁世敦的革职问罪被普遍理解成全力镇压运动之人的惩罚,拳民(包括匪徒、平民)的活动遂愈加剧烈。另一方面,毓贤从内政、外交层面提出的抵制西方势力的主张不仅不能得到贯彻实现,反而进一步激化了清廷与西方列强的矛盾,列强及教会势力干预清廷上层决策、地方行政的力度愈加增强。日益激烈的拳会反教斗争与列强、教会势力干预清廷上层决策及地方权威交织在一起,共同促致庚子国变期间一系列事件的爆发。