地方创生视野下的地域特色博物馆治理创新研究*

李志榕,李鸿佳

(中南大学 建筑与艺术学院,湖南 长沙 410083)

一、问题提出与研究背景

地域特色博物馆作为拥有特色资源的载体,不仅在搭建文化平台、设立公共空间、促进经济发展、塑造地域形象、打造文化品牌等方面起着重要作用,同时作为历史保管者,在提升公众认知、积聚文化力量和塑造地方认同方面具有巨大的价值。面对新时代人们的文化消费需求,地域特色博物馆的发展还对振兴地方经济、促进地方可持续建设具有举足轻重的意义。当前,中国地域特色博物馆的发展相对受限,特别是设立在交通不甚发达、人口不甚集中的地区,缺乏广泛的受众、充足的资金,甚至没有“文物”作为典藏,文化研究的限度明显。地域特色博物馆如何进行有效变革并推动地域振兴,是当下亟待探讨的议题。

(一)地方创生的源起与借鉴意义

“地方创生”(ちほうそうせい,英文译作place making)一词源自日本,2014年9月由安倍政府提出,作为激励地方小经济圈再生的国家战略,又被称作“地方安倍经济学”。该政策实施初期包括了政府机关往地方迁移、实施区域再生计划、建立地方创生特区、制订新型补助金支援和大数据信息情报支援以及地方创生人才支援等举措。目的是为了复苏地方产业,重振地方经济,实现地方的可持续发展。所涉范围囊括了地方的人、文、地、景、产五大核心层面,利用本土的物产与文化资产,联合当地居民、私营企业与政府、高校人才与艺术家等外来援助者,打造集人文、经济、旅游为一体的新型地方经营模式。具体展现形式包含设计地方吉祥物、举办地方艺术祭、修建地方文化馆,等等。

中国幅员辽阔、物产丰富,长期存在地方经济发展区域不平衡的问题。伴随地方人口向中心城市的迁移,地方特产、地方手艺、地方非物质文化遗产传承等遭遇窘境。挖掘地方故事、重塑地方面貌、活化地方产业的变革迫在眉睫。中国的乡村振兴战略也与日本的地方创生出发点不谋而合,“乡村与城市的二元对立将走向整合公共社会资源的地方创生”[1]。中国的地方治理可部分借鉴日本模式,形成地方服务与地方治理的双重运行机制[2]。在中国语境下借鉴日本地方创生的实践经验,必定要区分两国国情,探索具有针对性的可行方案,将地方创生“中国化”,发展本土永续经营的创新之路。

(二)地域特色博物馆的定位与研究现状

相较于传统博物馆,地域特色博物馆主要以地方特色的地理环境、物产资源、传统文化为根基建立馆舍,以小集群的当地特色为展示,作为地方文化的视窗与对外媒介,结合地方现代性的传承与发展,弘扬地方精神,带动地方产业的转型。

在政策方面,我国《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011—2020年)》明确了“大力发展立足行业特点和地域文化特色的专题性博物馆”[3]的发展任务。2018年以后,我国逐步开始推行地方性专项法规,重点条例包括指导博物馆利用资源开展社教活动,推进“博物馆之城”的建立以及完善博物馆服务体系等。我国台湾省还提出了《推动博物馆与地方文化馆发展计划(2016—2021年)》,以提升博物馆事业自主营运能量、达成可持续发展的目标[4]。该计划旨在强化博物馆的专业功能、推动博物馆事业的多元建设、确保文化平权与民众参与、促进地方文化资源整体发展。即通过乡镇文化机构的建立促进城乡均衡发展;通过鼓励闲置公共空间再利用、活化历史建筑与古迹、培植地方传统产业与民俗工艺等,建造地方文化软硬件设施;藉由地方文史工作者等在地资源的参与,通过自发性筹设地域特色博物馆,传承在地文化,创造观光、就业等经济价值。

在研究方面,地域特色博物馆的关联主题多侧重于差异化定位重塑、文化继承创新以及区位差异分析等。黄贞燕通过分析日本的地域博物馆,从社会教育的角度出发,强调博物馆的公共价值在于有关地方的知识之建构以及协助市民成为面对地方课题的主体[5]。严建强、邵晨卉通过比较地域特色博物馆与古典艺术博物馆,明确了地域特色博物馆的差异化定位[6]。赵慧君提出,地域特色博物馆应以独特性建构以及参与性关怀活化发展、科学经营[7]。当前,有关地域特色博物馆地域文化延展、文化共治或产业重振的研究较少,多以其自身视角结合历史文化特征展开论述。因此,借鉴地方创生的社会治理模式改进地域特色博物馆的建设不失为一种创新思路。

(三)地域特色博物馆治理趋势

2019年10月,党的十九届四中全会审议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。其明确提出,要“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”[8]。博物馆本身具有文化展演、教育、审美和活态文化实践再现等治理功能[9]。地域特色博物馆治理作为基层文化建设的内容,是社会治理问题的新探索。

参照“多中心治理”理论,地域特色博物馆治理要想实现革新,应重点关注三个方面的内容。一是主体构建。治理理论表明,任何一个机构都难以拥有足够的知识和资源来独自解决一切问题。党的十八届三中全会就已确立党委领导、政府主导、社会各方面参与的社会治理结构。在地域特色博物馆治理中,党和政府是“元主体”,拥有总揽全局、分配调度公共资源的能力,而广大公众则是一支不可或缺的重要力量。地域特色博物馆应当充分发挥地方群众的主体能动性,不仅要鼓励和支持地方居民、地方企业、地方院校、地方组织等积极参与,树立社会群体对博物馆治理共同体的认同感,还要让其摒除传统“参观者”的身份定位和“局外人”的落后观念,转变成为自觉参与、主动承担的“主人翁”角色,增强社会群体对博物馆治理共同体的归属感。二是协同意识。区别于传统的政府或市场主导的单一治理方式,地域特色博物馆的管理者不再是唯一的知识生产或制度组织者,地方群团组织将共同参与进来,与地方民众形成协同共治的模式。多元主体分别具有相对独立性,在协同共治网络下相互配合、共同治理,以此形成各个主体间的良性互动,为地域特色博物馆的创新治理提供发展空间。三是互惠机制。地域特色博物馆通过多元共治体系的构建,可以获得丰富的知识生产以及长效的信息反馈,因此在引导地方积极参与的同时,还应该保证公众参与的公平性和有效性,考虑不同主体的物质和精神需求,共享地方发展带来的成果回馈,满足协同参与者的体验感和获得感。在此基础上同步完善共建共治的博物馆评价体系,形成博物馆与地方建设互惠互利的机制。

总而言之,政府职能部门、企事业单位、社会组织和参观受众等形成的多元治理主体,在分工共治上应当注意相互之间的“嵌入性”和“有机性”[10],完善地域特色博物馆的治理模式,提升地域特色博物馆的治理能力。

二、地方创生指导下的博物馆创新案例与具体措施

在地方创生指导下,地域特色博物馆建设的重点目标是确保地方公众参与、构建地方文化体系、促进地方产业发展。以台湾省新北市坪林区的茶业博物馆为例。它是台湾首座以茶为主题的博物馆。坪林作为包种茶的故乡,其最著名的茶叶“文山包种”距今已有逾百年历史。包种茶特殊的半发酵工艺是珍贵的非物质文化遗产。茶产业成为坪林世世代代的经济来源。作为一座典型的地域特色博物馆,坪林茶业博物馆建立的初衷是保护当地的特色茶文化。自1997年元月开馆以来,该馆初期以传统地方茶文化展览馆的身份经营,因客流逐渐减少遭遇闭馆整建。其主要问题有:(1)博物馆管理相对闭塞,坪林的本地居民鲜少光临,博物馆自身的经营和地方民众割裂开来。(2)博物馆仅有常设展,以陈列制茶工艺流程的塑像为主,缺乏有研究价值的藏品,观赏线路单一。(3)坪林地处山区生态保护区,交通不便且开发受限,难以唤起到此参观的游客进行二次重游的念头。改建以后的坪林茶业博物馆于2015年重新开馆,在地方创生指导下倡导多元主体建设、改善经营管理模式、助力特色产业发展,至今成为了新北市的“网红”博物馆。

(一)倡导多元主体建设

坪林茶业博物馆能够迅速在改建后重焕生机,其重要革新便是开放管理体系,从“教育传播”转向“知识共创”,在政府支持引导的基础上,通过便捷多样的渠道扩大公众参与,充分调动多方位的“人”的积极性,将“客体”转化为“主体”参与建设。(1)在地居民认同。通过诠释博物馆对于坪林地区的地方茶文化知识传播和宣传价值,让乡民充分认可坪林地区的特色产业文化,让茶农对传统茶叶种植建立职业自信,促使他们主动参与博物馆的志愿服务和宣传讲解活动。(2)返乡青年建设。在政策提供资金补助的红利下,筹组坪林青年茶业发展协会,鼓励具备生产、设计、营销等各类知识、对“茶文化”具有情怀的有志青年,参与茶业技艺交流和品牌推广,共同为家乡助力,引发茶文化传播和交流的“新浪潮”。(3)校企专才赋能。联合艺术院校师生以茶元素为主题进行现代器乐舞蹈创作并在馆内展演;邀请专业茶艺师演示泡茶流程,讲解品茗知识并组织各类茶艺竞赛。(4)外地游客参与。对茶文化感兴趣的游客受邀参与制茶流程以及周边设计产品的创意开发。

(二)改善经营管理模式

历经重建的坪林茶业博物馆从实体展示过渡到活动体验,不仅延续了博物馆的生机活力,常变常新,还使得循本守旧的博物馆逐步“年轻化”,再次“活起来”。具体体现为:(1)多元与共融的合作机制。其一,在“青年村落文化行动”的赞助下,连续举办多期教师工作坊,挖掘并探讨茶博馆永续经营的机制。其二,与台湾历史博物馆联合,举办“茶游记-茶的超时空壮游”特展,叙述茶叶的前世今生与东西方的茶文化交融。其三,与新兴茶饮品牌联名,结合历史典故推出“寻找茶仙陆羽”活动,延伸至台北市区贩售新茶饮品及文创周边产品。(2)文化与科技的生动表达。其一,体验馆常设数位互动空间,“电子茶经”可供查阅台湾20种特色茶的相关知识,寓教于乐中丰富了观众的探索趣味。其二,以岁时节庆活动为主轴,嵌入传统信仰、串联现代元素,举办“中元节抓鬼趣游”VR亲子寻宝活动,吸引都市家庭周末游群体。其三,结合“农委会”茶业改良场的专业研究成果,举办“茶多酚实验室-五感六识品茗”特展,从科学角度解构品茗感受,翻转大众对于喝茶的既定认知。(3)地方形象的国际化推广。其一,特设展览立足于全球化视角,追溯茶的千年历史与国际传播,并逐一探讨了茶与养生保健、宗教信仰、文学艺术创作等领域的密切关系。其二,联合乡民在传统产业链条中改进产品包装设计,以全媒体战略对外推销制茶工艺和特色茶产品,使得坪林作为新北茶叶之乡的品牌形象深入人心。

(三)助力特色产业发展

坪林茶业博物馆能在各类地域特色博物馆中独树一帜,发展成为台湾省目前最具代表性的茶业博物馆,究其原因,除了坪林茶叶本身品质上乘,更因为充分发挥了博物馆的优势特征,使坪林走向茶产业的复兴之路。(1)打开传统茶业新出路。坪林的返乡青年大部分是本地制茶世家的后代,他们接手茶业后没有一味地遵循旧制,而是在博物馆鼓励本土茶业振兴的倡导下,一方面,精进设备、改善制程,差异化产销本土高品质茶叶,开启了“老茶业”的新扉页;另一方面,联合设计师打造新式茶叶品牌、尝试推出多种符合年轻人口味的茶副产品,在新世代中重拾“茶”之美好。(2)塑造现代茶乡新面貌。为了让现代人爱上喝茶、品茶,博物馆通过一系列的展陈与其他活动,塑造舌尖上的文化地景,使得“老茶”的观念被翻转,许多年轻族群甚至外国游客不再只钟情于咖啡等西式饮品,纷纷掀起“找茶”风潮,在网络上分享自己的茶乡探寻之旅。(3)带动特色茶业周边游。坪林不仅有博物馆,还有地道的美食老街售卖茶点心和土特产。由于地处生态保护区,自然的水库生态景观也成为坪林的特色地产资源,是周末放松旅行的好去处。博物馆作为地方的文化窗口,利用新兴媒体传播渠道,助推打造“茶乡”品牌,吸引都市游客驱车来访,顺便带动了当地的观光消费。

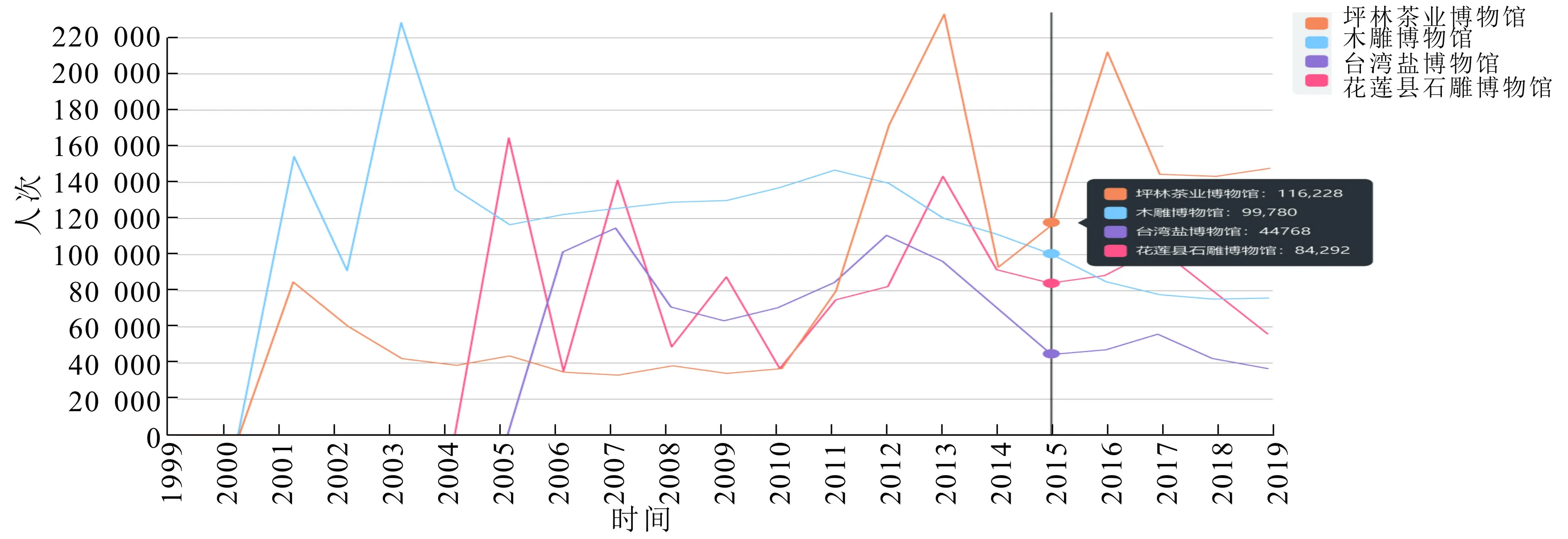

历经改革的坪林茶业博物馆与台湾省同类型以特色产业为主题的地域特色博物馆对比,在效益上取得了一定成就:一是返乡人口明显增长,二是地方名气逐步提升,三是茶农收益日渐可观,茶业生态得以良性循环。据台湾观光统计资料库数据更新显示,截至2019年,前来坪林茶业博物馆观光游憩的游客达147 752人次。现存数据记录的2000—2019年的二十年间,除了2011—2013年各博物馆普遍的人数激增,总体上2015年改建前的坪林茶业博物馆观光数据均低于同类型博物馆,并且在急速下降后趋平(图1)。改建后一年就达116 228人次,首次超过其他地域特色博物馆,之后整体保持领先优势(图2)。这说明,地方创生思维具有实践参考价值,在地域特色博物馆的建设中表现出积极影响。

图1 台湾省地域特色博物馆(对比四项)观光游憩据点人次统计

图2 台湾省地域特色博物馆(对比四项)观光游憩据点人次统计

除了台湾省新北市的坪林茶业博物馆,内地的各类地域特色博物馆也开始重新审视当前语境下博物馆的创新与发展,并涌现出一批以地方艺术创生、地方民俗创生为特色的地域博物馆,如台儿庄民俗博物馆、大运河航运博物馆等。以湖南省长沙市望城区铜官镇的铜官窑博物馆为例,这是一座以传承和保护地方瓷窑产业而建设的博物馆。铜官窑已有1000多年的历史,丰富的窑土资源和精湛的炼窑技术使之成为中国唐代三大出口瓷窑之一,也是明清时期五大官窑之一。该窑址自1956年被发现以来,出土文物已过万件。长沙铜官窑博物馆建于窑址周边,意在保护遗址的基础上进一步挖掘和展示长沙窑的文化内涵。该馆以陈设经典窑制品为主,结合多媒体技术演示古法制窑的工艺流程。对比坪林茶业博物馆,目前长沙铜官窑博物馆缺乏公众深度的参与互动,在展览活动的创新形式上有待进一步提升,与周边产业的合作尚待加强。如何运用恰当的形式处理博物馆与官窑遗址之间的关系、体现官窑制瓷历史,继而弘扬湖湘地域特色文化,成为该馆进行地方创生的关键所在。可以从人、地、产三要素出发,引导公众参与建设、发扬传统技艺特色、打造本土陶瓷品牌。通过加大展览活动设计力度,如摄制专题片、举办名人书画比赛、举办陶瓷文化研讨年会和陶瓷精品展览等活动,借助长沙媒体的优势力量提升长沙铜官窑博物馆的知名度,扩展各个社会群体参与博物馆治理的建设渠道和互动空间。

三、地方创生融入地域特色博物馆的创新机制

地方创生的核心是构建人、地、产的相互关系,通过整合公共资源实现地域振兴。同样,人、地、产对于地域特色博物馆的建设来说也是至关重要的,只有深入挖掘并发挥三者与博物馆的联动效应,才能在原有的管理机制上进行变革式的创新。从地方创生的视角考虑地域特色博物馆的发展与创新,必须贯彻落实地方创生政策的核心要义,区分各地地缘差异、重构地方文化体系、确保当地民众参与,从而促进地方文化、经济的协同发展。

(一)塑造地域特色博物馆治理体系

地方创生视野下的博物馆治理主体不仅有政府、企业、博物馆行业协会,更有地方居民、社会人士、观众群体的自主性参与。多个主体相互结合,组成一个有机整体,完成信息共享并协同创造价值。地域特色博物馆若要获得改革成效,不能只仰赖政府补助,必须将由政府管理的“自上而下”的传统模式转变为民众参与文化活动建设、政府辅助支持的“自下而上”的新兴模式,才能实现地方可持续发展。在外部力量介入地方治理时,还可能面临本土居民的守旧和抵抗。最好的做法是积极向他们展示成功可行的案例,并邀请当地民众参与到项目规划和建设中来,让他们通过参与博物馆的建设获得阶段性利益,这样才能真正实现地方共治的深度融合。

因此,地域特色博物馆的治理,应明确政府行为与文化共同体的契合逻辑。政府引导、协会协调、企业、公民共建已成为新的治理模式。这使得一种新公共秩序的出现,即“个体归属与身份认同”[11]。其要点是突出以“人”为核心的理念,将博物馆建设融入当地居民的生活,并且让他们成为创新主体,摆脱过去“参观者”的定位,将他们纳入到“建设者”的角色中来。无论何种形式的地域特色博物馆,作为地方“自我认同”和“对外宣传”的窗口,必须摒弃“商业化”“同质化”建设,利用在地居民优势,打造地域特色品牌,发挥博物馆的创新能力。地域特色博物馆价值共创载体和价值共创主体的重构,体现了包容性价值、多样性价值、环境与发展伦理和社会福祉。

(二)丰富地域特色博物馆知识生产

地方创生的一大亮点,是将新形式的创作注入本土的建设载体。被誉为日本地域振兴之父的北川富朗,先后策划并监制了越后妻有大地艺术祭、濑户内海国际艺术祭。他通过邀请全球知名的艺术创作者结合当地风景人文特色,创作与装置作品、建立展览馆舍、开展艺术巡演等形式,吸引世界旅人前来探访,拉动没落地区的经济消费,堪称地方创生的实践典范。“博物馆既是生产知识的文化机构,又是形塑主体的文化场域。”[12]地域特色博物馆作为地方的文化中心和对外“窗口”,与维系民众的乡土情结、文化身份认同是不可割裂的。要打响地方名号,增强文化黏度,地域特色博物馆有责任积极探索表现地方文化的创新形式。除了在宣传策略上下功夫做“硬性推广”,还应该积极寻求多方位的生存路径,通过塑造本地人的文化自信、提供外地游客以感动体验,“软性植入”和展示地方文化。

单霁翔曾指出,应该使博物馆从一个侧重收藏、展示、研究的场所,发展为坚持“以人为本”的社会文化传播机构[13]。对于地域特色博物馆,藏品种类不可能与大型的国家博物院或省级博物馆相抗衡,“物”的成分自然就薄弱一些,很多地域特色博物馆综合设立成地方文化馆,更多的是作为体现当地特色的人文风貌、地景物产的集合场所。因此,在原有博物馆的基础功能上,地域特色博物馆要扩大文化建设和知识生产,联动多方合作机构,充分发挥博物馆的文化展示与传播效应;要与时俱进,应用先进科技和新媒体,丰富文物展示形式,给观众以沉浸式体验;应立足本土文化,先让地方特色鲜明起来,避免因一味地追求效益而破坏原生文化;应对外扩大地域特色文化的影响力。

(三)联动地域特色博物馆业态升级

地域特色博物馆要想长足发展,仅仅靠知识生产、展示和传播还显得不够。应当结合地方民众的自生力量,通过文化的创新植入、设计的加值赋能、营销的渠道拓展,积极与市场紧密联结,从而创造经济价值。

以地域特色博物馆为中心辐射周边产业。首先,需要回归当地人振兴家乡的诚挚初心和创业雄心,穿透地方事物表象、照见地方创生的本质[14]。例如,日本设计师长冈贤明于2000年创设的“D&DEPARTMENT PROJECT”是日本具有代表性的地方创生项目,该项目将地方长久以来的气质和持续的事物定位为“土地的个性”,然后从非居民的客观角度出发,重新考察并推广具有日本地域风格的、可长效发展的设计方法。其次,还要串联多样化的区域旅游、人文体验等唤起外来客的“本地归属感”,使得地方印象深入人心,创造品牌独有价值。同样以日本的在地实践案例来说,濑户内海域的丰岛岛民参与建造经营的丰岛美术馆,馆舍融于四周的梯田景致,实现了艺术与自然共生;岩手县紫波镇“OGALPLAZA”计划的核心设施图书馆,先实现免费开放,再吸引能把访客转化为顾客的咖啡店、诊所、生鲜食品店进驻,形成集群式的消费场所。再次,以博物馆作为媒介中心,通过全域开发地方特色产业、周边旅游产业、创新赋能产业等,唤醒地方内生力量,将地方自产的农副食品、手工制品等打造出具有“生产力”和“营销力”的旅游商品,形成农业、制造业、服务业乃至公益美学叠加融合的服务化过程,带动没落地区的经济复苏与产业振兴。

四、当代中国地域特色博物馆的治理转向

地域特色博物馆因其特殊的功能定位,承载着地方文化、产业建设的关键任务。地方创生视野下的地域特色博物馆要综合利用当地的人、地、产资源,通过有效经营管理,发扬地域特色,凝聚社区共同意识,强化族群文化认同感。进一步,地域特色博物馆的治理创新还要突破自身局限,充分发挥地方基层治理的协同共治优势,积极引入外部援助资源,激发本土内生力量,让更多的文化遗存和地方产业找到焕发活力的土壤,借此推动文化产业融合与地方经济发展。

(一)地方赋权

地域特色博物馆转向以“人”为核心的文化综合体,关键在于赋予公众参与建设的权力,在于博物馆建立和完善公众参与机制[15],以实现真正的开放性和共享性[16]。这体现了一种价值观的回溯,即“以人为本”。最初的经营管理者从知识建设的“权威”变为协同者,而其以外的参与者、参观者转为知识生产的合力军。这映射了互联网时代价值共创模式的实地转化,大众本身在获得博物馆体验感知的同时,也萌生出对于博物馆的创造意图。地域特色博物馆正是在这样的时代语境下,成功吸引到有志青年返乡建设,提出具有在地特色经验的文化推广策略,让广袤的农村土地重新活起来。这其实是一种双向互惠的创新机制,尤其在开放多元的背景下,主动接纳外来的介入者,如艺术家、企业家、教育工作者等,将催生区域的自生力量,再现发展机遇。

(二)文化再造

文化再造的核心是培育具有创新特质的价值观、生活态度和生活方式,文化的再造过程既有传承、借用,也有杂糅、创新[17]。文化再造的对象主要是地方的原生文化、内生文化,因为这才是该地方区别于其他地方的独特性和优越性所在。中国式的文艺复兴是从人们重新认识自己的传统文化,将传统文化变成新的艺术化的生活方式开始的[18]。因此,文化再造绝不是“拿来主义”的搬运式翻新,要避免文化断层、文化工具化以及文化异化[19],要催生本地文化的内生动力,实现多元共治的永续经营。地域特色博物馆的治理体系转型“将促成业内外竞争与合作并存的良性状态,包括文教、文旅甚至是文体的跨界合作”[20]。在此基础上,“地方”立意不应再囿于“圈地自萌”,而应大胆拓宽文化边界,打开更广阔的格局和视野。

(三)产业振兴

地域特色博物馆本身承载了地方最具特色的文化,在创新上要形成多样化的经营模式,开发文创周边产品,拓展综合服务,凝聚地方品牌的核心竞争力。除了将地方创生人才引进来,还应当传授本地手艺人、农民以新的创生技艺和经营模式,让本土的农副产业、非遗技艺等得以生存和传承、振兴。后疫情时代的地方产业重心反向偏移至传统产业。地域特色博物馆要想拉动地方经济的恢复与发展,不仅需要形成完善的产品开发意识和必要的营销策略布局,还需要抓住机遇,以生活工艺对接传统工艺,让地方文化首先被看见,使产品直观地呈现在公众眼前。当然,除了特色产品之外,人们还需要更为纯粹、更有价值的在地体验。这种体验可能是手工作坊,可能是地方故事演绎,还可能是结合视觉、表演、音乐、媒体等多种艺术形式的综合表达。综上所述,地域特色博物馆的治理体系、知识生产、关联业态均需随着时代变化而进行必要的变革。地方创生的三个关键要素指向了博物馆创新的三个层面,新时代背景下的文化治理转向也引导着博物馆文化治理体系的变革。治理主体的转变重塑了博物馆的治理体系,从而实现地方赋权。历史环境的变迁丰富了博物馆的知识生产,从而实现文化再造。特色产业的发展联动了地域特色博物馆的业态升级,从而实现产业振兴(图3)。在地方创生实践经验的启发之下,中国的地域特色博物馆发展将迈向一个新台阶。

图3 地方创生指导的博物馆创新模式