颈深部间隙感染的相关危险因素分析

陈灵侃,苏纪平

颈深部间隙感染(deep neck space infections,DNSI)是指颈深筋膜浅层深面组织发生的脓肿或蜂窝织炎的总称[1],该病发展迅速,可以引起喉梗阻、肺炎、纵隔炎/脓肿、败血症、感染性休克、感染性颈动脉破裂大出血等致命性并发症,10%~20% DNSI可出现高危并发症[2],是耳鼻咽喉头颈外科的一种急性危重症,严重危及患者生命。随着现代医学技术迅猛发展和抗生素的使用,DNSI的发病率及病死率虽有明显下降,但有研究发现,成人的病死率仍高达5.9%,儿童为6.2%[3],合并咽旁间隙脓肿和Ludwig咽峡炎的DNSI患者病死率高达41%~43%。目前,国内外临床与流行病学对DNSI的高危并发症已有相关研究,但大多数为描述性研究[1, 4],针对DNSI伴发高危并发症的危险因素的对照研究较少。本研究回顾性分析DNSI病例资料,对DNSI高危并发症的相关危险因素进行统计分析,旨在为及时有效诊治提供参考。

1 资料与方法

1.1 临床资料 收集2004-01至2017-03在广西医科大学一附院耳鼻咽喉头颈外科住院的125例DNSI患者的病例资料。纳入标准:(1)符合国际疾病分类目录(ICD10)DNSI诊断标准;(2)病历完整,且住院时间超过3 d。将出现喉梗阻、肺炎、纵隔炎/脓肿、败血症、感染性休克、感染性颈动脉破裂大出血定义为发生DNSI高危并发症。按是否发生DNSI高危并发症,将125例分为两组,高危组39例,低危组86例。

1.2 方法 对两组患者性别、年龄、职业、症状发作到入院治疗时间、体温、入院时首次实验室检查(白细胞计数及中性粒细胞百分比、血红蛋白、前白蛋白、白蛋白、血钾、血钠)、感染累及的间隙数量、是否伴有糖尿病或其他系统性疾病、就诊前是否存在不规范使用抗生素等18项变量进行统计学分析,寻找DNIS高危并发症的危险因素。

1.3 统计学处理 采用SPSS19.0统计软件包分析数据。计数资料采用%表示,采用χ2检验,将相关变量进行单因素回归分析,选择单因素分析有统计学意义的变量进行多因素Logistic回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 临床特点

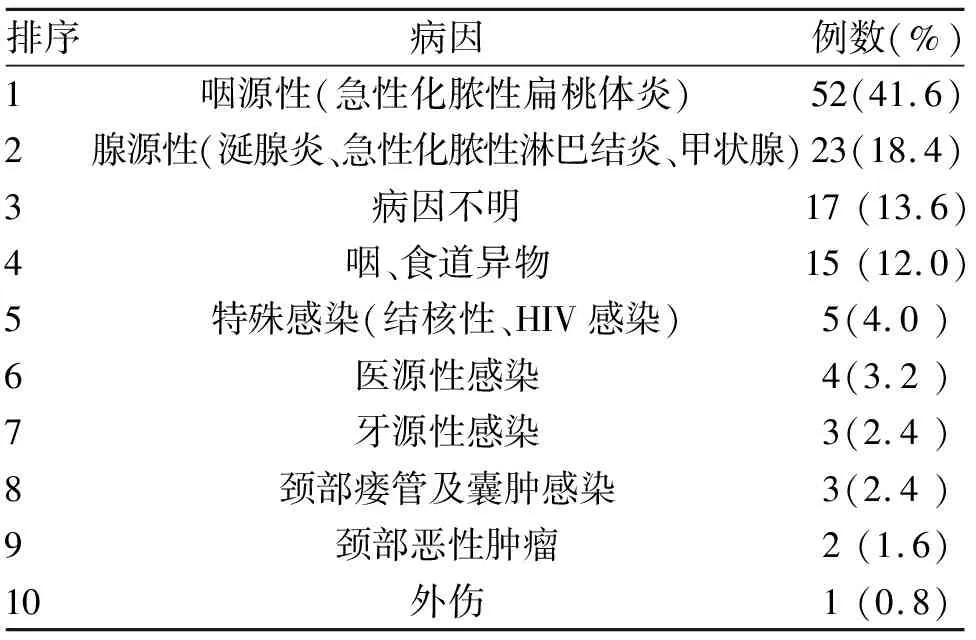

2.1.1 DNSI的病因 主要感染病因前三位为咽源性(急性化脓性扁桃体炎)52例(41.6%)、腺源性(涎腺炎、急性化脓性淋巴结炎、甲状腺)23例(18.4%)和病因不明17 例,具体见表1。

表1 125例DNSI患者感染病因分析

2.1.2 年龄与性别分布 高危组男女比例2.54∶1,其中0~55岁23例(59.0%),≥55岁16例(41.0%)。低危组男女比例2.29∶1,其中0~55岁67例(77.9%),≥55岁19例(22.1%)。两组均为男性患病率高。

2.1.3 DNSI的临床表现 主要症状为颈痛70例(56.2%),发热65例(52.0%),咽痛64例(51.2%),吞咽困难38例(30.4%),呼吸困难24例(19.2%);主要体征有:颈部红肿59例(47.2%),张口受限25例(20.0%),颈活动受限13例(10.4%),颈部捻发感4例(3.2%)。

2.1.4 DNSI感染间隙的部位 高危组单间隙感染13例(33.3%),多间隙感染26例(66.7%),其中5例合并纵隔炎,6例纵隔脓肿。低危组单间隙感染有75例(87.2%),多间隙感染仅有11例(12.8%)。在2个或2个以上的多间隙感染中,高危组18例累及咽旁间隙,其次为咽后间隙和颈动脉鞘间隙,分别为11例、10例,其中11例并发纵隔炎/脓肿,多由此3个间隙分别下行感染引起。

2.1.5 实验室及影像学检查 入院首次WBC≥12×109/L 74例(59.2%),其中29例伴高危并发症,10例颈侧位片,23例颈部B超,62例颈部CT,5例颈部MRI检查,均可见颈部脓肿形成或存在急性蜂窝织炎。

2.1.6 细菌培养 脓液细菌培养阳性率40.7%(22/54例),其中高危组脓液培养26例,阳性结果6例,分别培养出链球菌2例(A群链球菌1例,G群链球菌1例),金黄色葡萄球菌1例,鲍曼氏不动杆菌1例,大肠杆菌1例、肺炎克雷伯菌1例。低危组行脓液细菌培养28例,其中阳性结果16例,细菌培养结果:革兰阳性球菌类7例,其中链球菌4例(2例G群溶血链球菌,1例A群链球菌、1例星座链球菌),金黄色葡萄球菌3例。革兰阴性杆菌类9例:大肠杆菌3例,肺炎克雷伯菌2例,D群沙门菌2例,白色念球菌2例。

2.1.7 高危并发症分布 高危组39例,高危并发症发生率31.2%,其中呼吸困难24例(61.5%),肺炎16例(41.0%),纵隔炎或脓肿11例(28.2%),电解质紊乱5例(12.8%),感染性休克3例(7.6%),脓毒血症2例(5.0%)。

2.2 治疗及预后 高危组中有13例单纯使用静脉抗生素治疗及对症支持治疗后,治愈出院。26例接受静脉抗生素并联合脓肿切开,22例采用负压引流,4例采用负压对冲引流;其中7例气管切开,1例(因外伤后异物残留颈部致左颈动脉鞘间隙、咽旁间隙脓肿行脓肿)切开转ICU后,病情加重死于咽喉大出血,3例出现感染休克、脓毒血症、合并纵隔炎/纵隔脓肿,家属放弃治疗自动出院后,院外死亡,病死率3.2%(4/125),其余治愈出院。低危组34例使用抗生素,52例用抗生素治疗并切开排脓,效果良好,无死亡病例。

2.3 危险因素单变量分析 高危组与低危组从单变量的回归分析结果显示:年龄55岁以上者、体温>38.5 ℃、白细胞≥12×109/L、低钾、高糖、伴糖尿病、其他系统性疾病、感染累及多个间隙、就诊前不规范使用抗生素、存在SIRS共10项变量高危组较低危组更易产生高危并发症,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 高危组与低危组 的危险因素单变量分析表

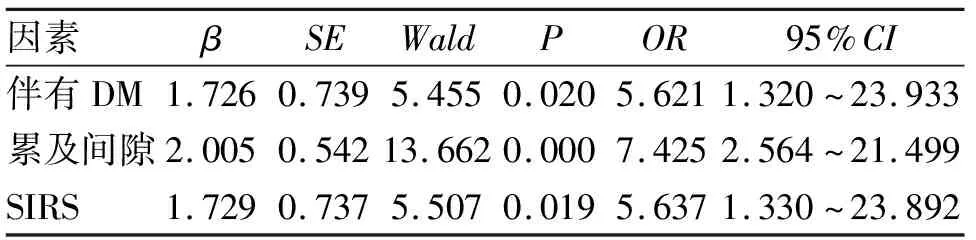

2.4 DNSI伴发高危并发症的危险因素的多因素Logistic回归分析 取单变量的回归分析中差异有统计学意义的10项变量,进入多因素Logistic回归分析,结果显示,伴有糖尿病、累及多间隙感染、伴有SIRS均是DNSI伴发高危并发症的危险因素(P<0.05,表3)。

表3 DNSI伴发高危并发症的危险因素的多因素Logistic回归分析

3 讨 论

3.1 病因 70%~80%的DNSI因咽源性感染引起,随着抗生素的广泛应用,发生率明显下降,但仍是DNSI发病的主要原因[1, 5]。研究表明,牙源性、急性中耳炎和头颈部外伤及食管异物、颈部瘘管及囊肿感染、静脉吸毒也是DNSI的常见原因[6, 7]。本研究发现,125例DNSI中咽源性(急性化脓性扁桃体炎)52例(41.6%),是DNSI最常见的第一位病因,腺源性(涎腺炎、急性化脓性淋巴结炎、甲状腺)及病因不明分别占第二、三位。本研究共发现17例(13.6%)发病原因不明,由于患者较多,有待进一步深入研究。

3.2 细菌培养 抗生素问世前,DNSI最常见致病菌为金黄色葡萄球菌,广范使用抗生素后,链球菌和厌氧菌成为其主要致病菌,多以混合性感染为主。文献[8, 9]研究发现,链球菌属是颈深部感染最常见的菌种。吴笛等[1]对116 例DNSI研究发现,主要病原菌为肺炎克雷伯菌、草绿色链球菌。陈希杭等[10]对30例DNSI培养阳性率为63.3%,其中混合病原菌感染占47.3%。本研究发现,高危组与低危组的培养结果均以链球菌感染为主,其次为金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌,与上述文献大致相同。本组因条件限制,没有做厌氧菌的培养,阳性结果稍低。

3.3 诊断 由于头颈部解剖关系复杂,间隙位置深,特别存在高危并发症时,感染可在间隙内相互蔓延,临床应注重提高DNSI确诊水平[11],减少并发症和降低病死率。B超、CT、MRI等影像辅助检查是确诊的重要检查手段,也是临床手术治疗方案选择的主要的、乃至决定性依据,CT能鉴别是否存在潜在的上气道阻塞起关键作用,CT是影像学检查的首选方法[12]。与B超及X线相比,CT显示更清晰,有利于治疗方案的制定。特别是需急诊切开引流时,MRI为非急诊项目,CT可急诊检查。我们认为CT检查普及性好、空间分辨高、费用低廉、检查时间短可作为首选影像辅助检查。

3.4 DNSI的治疗 DNSI治疗应遵循综合治疗的原则,积极控制感染,脓肿形成后切开充分引流,注意保持呼吸道通畅。本研究治疗上经验性选择Ⅱ代或Ⅲ代头孢高效广谱抗生素,必要时加用抗厌氧菌药物,或根据药敏结果调整抗生素,高危组13例及低危组34例非手术治疗,炎性反应得到控制,避免切开手术。1例为口底多间隙蜂窝织炎患者,入院前无呼吸困难症状,入院第3天蜂窝织炎迅速发展,出现Ⅲ度呼吸困难,行紧急气管切开后好转。3例感染涉及咽后间隙、咽旁间隙,并发喉梗阻,入院后行局麻下紧急气管切开,改全麻行脓肿切开引流,预后良好。

DNSI切开时机各学者看法不一。吴笛等[1]主张对颈部蜂窝织炎患者,抗炎反应良好、脓肿小且无并发症者,均行非手术治疗。但也有学者主张,若CT检查发现脓肿形成,早期手术切开引流是治疗的最佳方法[2]。本研究中63例脓肿切开引流患者,19例扁桃体周围脓肿行口内切口,均为48 h内切开,效果良好。2例咽旁间隙脓肿、3例咽后间隙脓肿采用口内切口,引流效果良好;其他脓肿均选择颈外切口引流,负压引流为主。负压封闭引流技术(VSD)作为一种有效的高负压吸附引流系统,针对渗出较多或难愈合的创面,有明显效果[13]。本研究高危组4例重症DNSI患者,充分切开排脓后,及时采用VSD治疗,取得满意效果。通过本研究结果,我们体会:(1)对DNSI还没形成脓肿者,可行非手术治疗,但需密切观察病情,特别注意呼吸道通畅情况,出现Ⅱ度及以上喉梗阻时,需先行气管切开,再行其他治疗;(2)若脓肿形成后,应及时切开排脓,并根据感染间隙部位、范围,选择个性化的引流方案。

3.5 DNSI合并高危并发症的相关危险因素分析 (1)伴随糖尿病:糖尿病患者代谢紊乱,免疫功能下降,易并发各种感染[14]。本研究表明,合并糖尿病的DNSI患者,其发病率、发生高危并发症,甚至病死率更高;合并糖尿病是高危并发症的危险因素(OR>1,P<0.05)。高危组有3例是首次发现患糖尿病,故对DNSI,特别是顽固性、反复感染治疗效果差的患者,要注意排除是否合并糖尿病。(2)累及多个间隙:颈深部间隙常为脓液积聚之处,而相邻的间隙之间相互通连[15],感染可沿解剖途径扩散或相邻无直接连通间隙之间扩散。本研究中有4例咽后间隙感染波及颈动脉鞘、咽旁间隙,还向下至后纵隔;8例咽旁间隙感染时可波及颈动脉鞘间隙,其中有5例感染可向下扩展至前纵隔,引起纵隔感染/脓肿。感染累及咽旁、咽后、颌下间隙等处的间隙,可蔓延至纵隔,形成纵隔感染/脓肿等严重并发症。本研究累及多间隙的DNSI患者39例,伴高危并发症26例(66.7%);11例并发纵隔炎/脓肿,出现2例死亡;多因素Logistic回归分析显示,DNSI累及多个间隙(OR>1,P<0.05),是高危并发症的危险因素,应高度重视,及时发现并处理。(3)SIRS:SIRS是机体在创伤、感染和缺血再灌注损伤等因素作用下引起全身炎性反应失控的临床表现。SIRS评分能较早反映患者病情和预后的一种危重病情的评分方法[16]。DNSI严重时,特别是多间隙感染患者,体内细菌进入全身血液系统后迅速繁殖,产生大量毒素,可激发人体免疫系统产生过度炎性反应,即出现SIRS。本组患者中出现全身性炎性反应(SIRS)30例,其中18例(60%)伴高危并发症,4例死亡患者中,有2例出现感染休克、脓毒血症,家属放弃治疗自动出院,院外死亡。多因素Logistic回归分析,存在SIRS是DNSI高危并发症的危险因素(OR>1,P<0.05)。

总之,本研究结果发现,合并糖尿病、累及多间隙、伴有SIRS是DNSI患者发生高危并发症的危险因素。当潜在危险因素存在时,病情危重,病死率高,应密切观察病情变化,在脓肿后及时切开排脓,注意保持呼吸道通畅,积极预防和处理高危并发症,提高治愈率和降低病死率。