试论语文教学中民俗文化教学资源的应用

田昕 郭锋

摘 要 本文聚焦语文教学中的民俗文化资源,锁定民俗文化作为生活文化的特质,主张依托现有中学语文教材序列,挖掘并梳理资源,统筹并实施教学,在提高学生基本语文素养的前提下,关注和培育“文化传承与理解”学科核心素养,促进语文课程更加充实与丰满,提升学生全面的语文素养,增强学生文化理解与自信。

关键词 民俗文化;文化属性;教学资源;教学方式

语文课程是学习祖国语言文字运用的综合性、实践性课程。在积累言语经验,把握语文规律,加深语文理解,提高语文能力的同时,培养审美情趣,积累文化底蕴也是其重要的任务。2020年普通高中新课标修订原则中强调:语文课程要“使学生坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信”,“有机融入社会主义核心价值观,中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育内容”。“文化传承与理解”更是成为四大学科核心素养的重要内涵。可以说,缺少文化教育的语文教学必定是浅陋、粗鄙而残缺的语文教学。

民俗文化伴随人类而产生,是一种与生俱来的日常生活文化,是中华民族的根脉文化。在语文教学中,以民俗文化资源应用为着力点,落实对“文化传承与理解”核心素养的培养,是一条简便易行而又行之有效的路径。

一、准确定位民俗文化属性,促进语文教学生活化与人文化的统整

民俗文化是一种什么样的文化?学界曾有过多种界定。其中,北京师范大学教授、中国民俗学之父钟敬文的解释具有典型意义。他说:“民俗学(Folklore)是一门社会科学,是一门人文科学。它的研究对象,是一个国家或民族中广大人民(主要是劳动人民)所创造、享用和传承的生活文化。”[1]作为人类整体和每个个体的伴生物,民俗文化“不是广大民众生活的外在文化,而是民众的日常生活本身;不是国家的‘大传统规范和遵循的文化,而是属于民众生活的底层文化;不是被文字书写的文化,而是通过民众的口头语言和行为描述和展示的文化”。[2]由此可见,民俗文化具有基层性、直观性和大众化、原生态化的特征。这恰好适应了义务教育阶段特别是语文课程与教学改革的发展需求。义务教育阶段语文课程标准强调:语文学习“应注重与生活的联系,注重知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观的整体发展”,“学习资源和实践机会无处不在,无时不有”。民俗文化既能以鲜明的生活化的样态与特征实现语文教学与生活相联系,又能作为人类精神活动及其产物促进语文教学凸显应有的人文特征与价值高度。以鲁迅创作的《阿长和〈山海经〉》为例。文中写到这样一系列民俗:保姆长妈妈事前反复叮嘱,事到临头还极力诱导,让“我”在正月初一早上对她一开口说的必定是吉祥话,并喂“我”吃福橘,还给“我”灌输生活日常中的诸多讲究——

例如说人死了,不该说死掉,必须说“老掉了”;死了人,生了孩子的屋子里,不应该走进去;饭粒落在地上,必须拣起来,最好是吃下去;晒裤子用的竹竿底下,是万不可钻过去的……

严守禁忌,以求吉祥,是各民族流传沿袭的普遍风习,并非鲁迅所生活的江浙一带独有。比如鲁南地区讲究元旦早饭吃素馅饺子,认为吃了可以家庭和睦、安居乐业、祈祥呈祥;类似于文中的吃福橘。这些风习有时还呈现出“三里不同风,十里不同俗”的特点。比如鲁南地区将正月初八称为“转八日”,这一天,沂水家家户户吃面条,取“擀面轴子转一转,一亩地里打一担”之意,祈求新的一年里谷物丰收;而相邻的沂南完全忌转东西,纺车、碾、磨等所有能转的工具都要停转。

追溯此种民俗的成因,在于人们对外部世界缺乏深刻认识,于是赋予日常的平凡事物以超自然的灵力,以求趋利避害,实现美好愿望与理想结果。《民俗文化的道德意蕴》一文中写道:

由于当时人们的认知程度不够,其文化心理也不是十分健全。所以面对自然界的一些突发现象时,人们总把这些生老病死与自然崇拜相联系起来。由崇拜生成恐惧,为了躲避灾难和生老病死,这些被约定俗成的规矩就成为了民俗禁忌。……当人们遵从禁忌的时候,常常将消极避祸的心理同趋吉求福的积极心理结合起来,对人生和事物的未来充满希望。在这种希望中,人们倾斜了的心理得以平衡和满足。[3]

这是早期人类共同的朴素的精神需求,尤其是社会群体中的弱小者,更容易产生此種认知与期待。随着科学带来对世界运行规律的清晰解释之后,这种认知就被不断冲洗,期待也自然消解。始终坚持此种认知、保有此种期待的人,实际上是将自己的精神世界留置在了这些认知与期待自然存在的旧有时代。追溯这些民俗风习何所从来的根本原因,我们就能帮助学生把握阿长的精神世界,理解她作为社会底层的朴实良善,更重要的是体会到文章在叙述之中对这位农妇桎梏于旧有习俗文化,不谙儿童心理,更不晓世事更新的生命状态的隐隐悲悯。

可以说,准确把握民俗文化是民间文化、生活文化、基层文化、世俗文化的属性,就找到了在语文教学中开发和应用相关资源,落实文化传承与理解的关键与锁钥。

二、全面梳理文化教育资源,加强语文教学系统性与开放性的结合

现行统编语文教材编排了以民俗文化作为主题的专门单元。在八年级下册第一单元,以《社戏》《回延安》《安塞腰鼓》《灯笼》为课文,集中引导学生关注民间流行的习俗、风尚,感受民俗风情画卷,感受多样的生活方式和多彩的地域文化,理解民俗的价值与意义。但是,仅仅通过这一个单元的学习来走进民俗,文化教育势必是单薄的。这就需要我们不拘于教材编排格局,在长期的语文教学实践过程中,立足既有的教材体系和文本安排,坚持民俗文化教学资源的开发与应用实践。在现实实践中,很多老师有极强的民俗文化教育意识,乐于结合课文,拓展相关领域的资源来开展教学。这是难能可贵的。然而,这些实践往往容易陷入零碎的知识传递、松散的随文拓宽,缺乏相对系统的文化规整、严谨的教学逻辑。这就需要我们借助民俗文化、语文教学两方面的专业逻辑进行梳理,让民俗文化教学资源既能丰富课堂,又能有效应用。

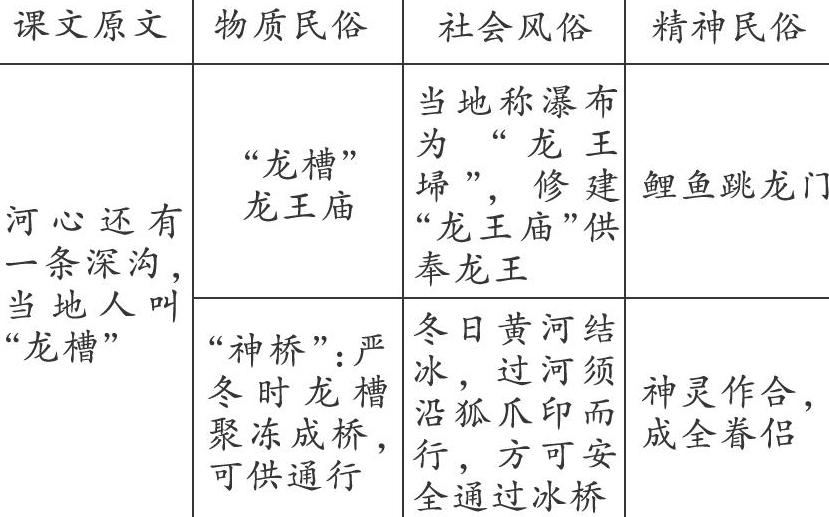

一是建立民俗文化视角的专业逻辑。民俗文化的类型一般包括物质民俗、社会民俗、精神民俗等。“物质民俗与社会生活息息相关,是人在生产消费过程中形成的民俗;社会民俗包含人生礼仪、节日习俗等,有着明显的地缘特色;精神民俗是人们在对自然和社会认知过程中形成的一种思想寄托,有着神秘神话色彩”。[4]这种分类为我们开发民俗文化教学资源打开了专业的视野,建立科学的认知。以梁衡的《壶口瀑布》为例:

围绕黄河壶口“龙槽”,有着丰富的民俗文化资源。这些资源分属不同文化领域,相互之间又有着内在的关联。长期以这样的专业视角来随文拓展、收集、整理文化资源,能够培养条理的文化意识,形成严谨的文化思维。

二是形成语文教学视角的专业逻辑。语文课程的基本理念要求全面提高学生的语文素养。这其中,首要的是使学生获得“基本的语文素养”,包括热爱祖国语文的思想感情,语言积累、语感、学习语文的基本方法、良好的学习习惯,适应生活需要的识字写字能力、阅读能力、写作能力、口语交际能力。而全面的语文素养则应包括优秀文化的熏陶感染。[5]在教学过程中,要处理好“基本语文素养”和“全面语文素养”的关系。“语言建构与运用”是语文学科核心素养的基础,“文化传承与理解”与“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”均以其为基础。[6]这意味着,民俗文化资源应用于语文教学时,要基于“基本语文素养”和“言语经验”,更要基于既有的教材文本学习,做到有效用则行,有规则可循,有增益始赢,切勿成为“无土的花木”“离核的电子”“脱线的风筝”。

在上述与“龙槽”有关的资源中,“鲤鱼跳龙门”的传说中包含的精神价值与梁衡在文中表现壶口瀑布的磅礴气势关联不大。如果拓展应用这一资源,显然会给人以旁生枝节之感。但传说中应龙开凿深险的河道,大禹修建高耸的龙门,无疑是进一步渲染壶口瀑布不凡气势的生动素材。如果关联拓展这一资源,教学贴切自然,既能丰富学生文化视野,更能有效地促进文本理解学习,实现语文教学效益最大化。

基于教材文本挖掘民俗文化资源,厘清不同类型资源各自的教学价值,再根据具体教学情境的需要,合理选择适宜的资源加以运用,语文教学就能在实现开放性的同时,坚持了教学与文化的系统性。

三、有效统筹教学实施方式,实现语文教学渗透式和专题式的对接

根据现行教材的编排,民俗文化教育在语文教学过程中有常规渗透教学和专题单元教学两种形态。

常规渗透教学。执教《阿长和〈山海经〉》时,我们可以抓住鲁迅所描述的江浙风习,引入其他地区类似的情况,拓宽社会风俗知识。然后,再引入有关禁忌民俗成因的资料,帮助学生深入透析社会文化现象,形成精神文化认识。最后借助上述民俗文化研究学习,点明阿长的社会角色——“遗落在旧时代精神世界的族群中的一员”,体会作者隐藏在叙述中的情感。像这样,未编排在民俗主题单元的课文,只要存储着民俗文化教育的基因,都可以以民俗文化的视角加以审视,然后合理地挖掘与拓展资源,将文化教育渗透其中。

主题专题教学。作为专题单元教学而言,八年级下册第一单元为语文教学聚焦于民俗文化提供了极好的示范。而《义务教育语文课程标准》强调“努力建设开放而有活力的语文课程”,“尽可能满足不同地区、不同学校、不同学生的需求,确立适应时代的课程目标,开发与之相适应的课程资源,形成相对稳定而又灵活的实施机制”。因此,在教学实施过程中,我们完全可以以民俗单元为借鉴,在其他时间、其他单元、其他年级,根据需要,有意识地开发设计民俗文化主题的专题教学。比如学习了《济南的冬天》(老舍)、《秋天的怀念》(史铁生)、《老王》(杨绛)等作品后,我们以北京民俗文化为主题,拓展资源,安排了一次主题为“京华气象”的专题教学。教学活动遴选的民俗文化教学资源包括:

北京地区名胜地和老字号的楹联

京籍作家老舍的散文《济南的冬天》(片段)

非京籍作者晓莉的散文《北京的秋天》

京味歌曲《前门情思大碗茶》歌词

京籍作家、学者张中行的散文《北平的庙会》

表现北京人形象的小说《骆驼祥子》(片段)

京籍书法家启功自题诗三首

北京冬奥会申报演讲词

非连续性文本《北京冬奥会交通路线图》

文化杂谈《京华“八字”何其多》(片段)

文化论文《北京人性格刍议》(片段)

上述教学资源涉及北京地区的自然气候与景物、市井生活与风俗、人物精神与性格、现实状态与发展、文化思想与流变等多个方面,构建起一个情境集中、视角立体、形態多样的语文主题学习和民俗文化探究的场域,不仅训练学生多种语文文本的阅读能力,而且促进其感知、理解和审视北京地域文化特征,让语文教学迈入了新的境地。

“没有无文化的社会,甚至没有无文化的人。每个社会,无论它的文化多么简陋,但总有一种文化从个人跻身于一种或几种文化的意义看,每个人都是有文化的人。”[7]民俗文化是根脉文化,反映着民众的生活样貌与智慧,是每一个人的精神发育土壤与思想成长底色。加强民俗文化资源应用,开展民俗文化教育,不仅能便捷而有力地促进语文课程内容充实、样态丰满、目标达成,也将为厚植爱国情怀、加强品德修养、增长知识见识、增强综合素质、深化文化理解、树立文化自信提供可靠而有效的教学路径。

〔本文系北京市教育科学规划一般课题“民俗文化资源在中学语文教学中的运用”(课题编号:CDDB19210)研究成果〕

参考文献

[1]钟敬文.民俗文化学梗概与兴起[M].北京:中华书局,1996.

[2]邢莉.民俗文化的属性再认知与文化基因的传承[J].中原文化研究,2016(02):56-62.

[3]安静.民俗文化的道德意蕴[J].人民论坛,2018(03):138-139.

[4]张宇博.中国民俗禁忌的社会作用[J].科技信息,2007(19):422.

[5]中华人民共和国教育部制定.义务教育语文课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[6]中华人民共和国教育部制定.普通高中语文课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2021.

[7][美]C·恩伯M·恩伯.文化的变异——现代文化人类学通论[M].杜彬彬,译.沈阳:辽宁人民出版社,1988.