晋剧表演的程式之美

杜 蓉 李 刚

中国戏曲诗、乐、舞融合发展的趋势是形成其程式化特征的根源。“生活中的表现素材经过诗歌化、音乐化、舞蹈化、装饰化,成为一种具有形式美的独特艺术语汇,以后不断被人因袭使用,就成为比较稳定的艺术程式。”①而中国的诗歌、音乐、舞蹈艺术博大精深,各自都有完备的体系结构与艺术规范,戏曲要想把这三大门类有机融合来表现戏剧情节,就需要提炼三者的艺术精华,制定严格的技术规范,形成一套相对独立的、具有形式美的艺术语汇,戏曲程式便应运而生。戏曲艺术中唱词的对偶、念白的韵律、行当的区分、音乐的曲牌板式、化妆中的脸谱艺术、简明概括的服装砌末等方面,无不体现着戏曲的程式之美。

晋剧表演程式这种极具形式感的抽象艺术来源于现实生活,而现实生活本身是自然、具象而真实的,于是,两者本质间的矛盾便造成了从生活到程式间的巨大飞跃。历代艺人在深入生活、体验生活时,把艺术的眼光投放到广阔的社会之中,从各类艺术样式和日常动作里汲取营养,或摹其形、或摄其神,经过自己的艺术巧思,融会贯通成固定的艺术规范。如晋剧旦角的兰花指表现女性手势之美,《金沙滩》中杨继业的起霸表现大将整装待发的威严气概,《打神告庙》的水袖功、《下河东》的甩发功能够强化人物心理、渲染戏剧氛围,脸谱艺术不仅具备审美意味,更体现出对人物的褒贬。虽然晋剧表演程式大多源于生活,但其与生活原型的距离也有远近之分,像开关门、上下楼这类程式动作就靠近生活原型,直观易于理解;像云手、卧鱼、鹞子翻身等动作与日常生活相去甚远,只是单纯的技术动作,其中蕴含的舞蹈性、节奏性,以及装饰性意味只存在于审美范畴,属于抽象表演。

程式作为晋剧表演的基本手段,不仅是演员塑造人物、展现剧情的艺术语汇,更是演员首先应该具备的基本功,即通常所说的“四功五法”。其中“四功”指唱、念、做、打,“五法”指手、眼、身、法、步。晋剧演员想要掌握技术含量如此之高的基本功法,必须经过夏练三伏、冬练三九的勤学苦练,方能在“死学”之后达到“活用”。这便引申出晋剧程式的规定性与灵活性问题,即艺术的传承与创新命题。晋剧表演大多通过口传心授,能够流传至今靠的就是稳定的程式规范,这是其艺术传承的核心。但这并不表明晋剧程式是僵化死板的固定模式,相反,由于程式来源于多姿多彩的广阔生活,在深厚富饶的土壤里生长起来的表演程式本身便具有一种与生俱来的灵动气息,可以在长久的历史沉淀与无数艺人的创造中依然保持鲜活姿态,这种规范性与可塑性的统一便是晋剧程式之美生生不息的根源。像《小宴》中的翎子功就经过几代人的传承发展形成今天的样子。前辈名伶“十一生”董全福演出此剧时,“甩翎子”的表演已令观众惊叹不已。郭凤英在继承传统的基础上不断发展创新,又向陈宝山请教学习了“站翎子”的绝技,终成为晋剧翎子功表演的集大成者。本剧不仅是晋剧小生行当的经典保留剧目,其中精彩绝伦的翎子功技巧更被不少剧种移植编演。

晋剧艺术的程式性特征首先反映在角色行当之中。行当是戏曲特有的表演体制,它由来已久,早在元杂剧时期就有包含末、旦、净三类的角色体制。到了明末清初昆曲盛行之时,据《扬州画舫录》记载:“梨园以副末开场,为领班、副末以下,老生、正生、老外、大面、二面、三面七人,谓之男角色;老旦、正旦、小旦、贴旦,谓之女角色;又有打诨一人,谓之杂。此江湖十二角色。”地方戏兴起后,行当逐渐由“二小”“三小”发展为精细完备的系统,戏剧性质也从喜剧逐渐过渡到正剧,为之后地方大戏的形成奠定基础。

在行当形成之前,古代艺人通过对人物形象特征及思想情感的外化来塑造不同角色,随着同类人物在唱、念、做、打等程式表演方面的经验积累,逐渐形成了特色突出、相对稳定的行当系统,而行当的固定又成为后人创造新角色的依据,如此循环往复,不断创造发展,促进了行当体制的丰富和完善。由此可知,行当的演变路径包含着两层含义:首先,行当属于程式体系,是表演程式的分类系统,为各类角色定调;其次,行当又属于形象体系,它的主要作用是塑造艺术化、典型化的各类角色。在晋剧传统戏《打金枝》中,由青衣塑造沈后,小旦塑造升平公主。同为女性角色,沈后成熟稳重、雍容大气,符合青衣的行当特征。升平公主刁蛮任性、恃宠而骄,适合由表现活泼俏皮见长的小旦行当来展现,这便在行当与角色之间找到了契合点。而升平公主与《富贵图》中的尹碧莲同属小旦,一个跋扈,一个娇羞,行当虽同而人物性格各异,角色表现力并没有因为行当特征而局限。可见,行当是晋剧表演程式创造形象的结果,又是形象再创造的出发点。

“到清末民初,中路梆子(晋剧)已形成五大行、十五小行。五大行:红(胡子生)、黑(花脸)、生、旦、丑。十五小行:正红、老生(正红、大黑兼)、大黑、二黑、小生、武生、娃娃生、正旦(青衣)、小旦、老旦、彩旦、武旦、刀马旦、文丑、武丑。”②

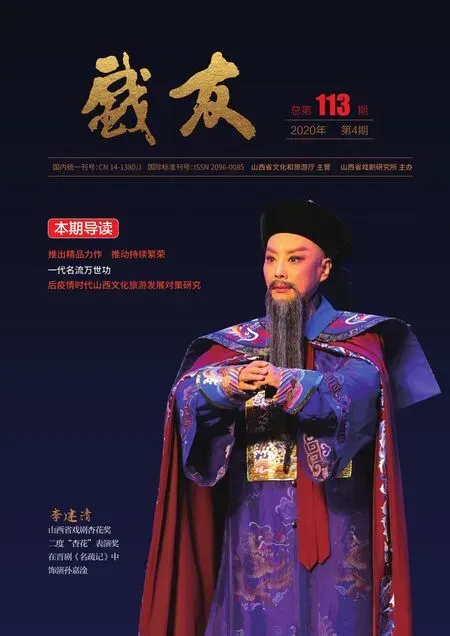

生行,简称“生”,是扮演男性角色的行当,包括胡子生、小生、武生等类型。胡子生为晋剧最主要的行当,戏班大多以其为挑班演员,分为黑胡子生、老生、红生,扮演中老年正派人物。黑胡子生多扮演帝王将相、官吏员外等有地位的中年男子,如《打金枝》的唐代宗、《蝴蝶杯》的田云山、《芦花》的闵德仁等。老生,多扮演年老长者,表演以唱做为主,如《跑城》的徐策、《详状》的姚达等。红生,多扮演勇武忠直的人物,它不同于花脸、武生、老生,却需有花脸的功架、武生的功底、老生的唱念,如关羽、赵匡胤等。小生,主要扮演青年男子,不戴胡子,扮相清秀英俊,唱念真假声结合,分为文生、武生、娃娃生。文生又分为纱帽生、翎子生、巾子生、穷生等,代表人物分别是《调寇》的寇准、《小宴》的吕布、《白蛇传》的许仙、《土祖庙》的郑兴郎。武生,主要扮演擅长武艺的青壮年男子,分长靠武生、短打武生两类,在表演上前者以开打、功架为主,后者以武打、翻跌为主。娃娃生,专门扮演儿童一类的角色,头戴孩儿发,身穿茶衣(小孩穿的服装),用本嗓唱念,虽然很年轻,但也不用小生的唱法,而是混合了生、旦、小生的唱腔,例如《教子》中的薛英哥等。

旦行,简称“旦”,是扮演女性角色的行当,分为正旦、小旦、老旦、彩旦、刀马旦、武旦等类型。正旦,又称青衣,主要扮演中青年女性角色,行动稳重,以唱做为主,且唱功繁重,如《教子》的王春娥、《明公断》的秦香莲等。小旦,多扮演青少年女子,有小旦、花旦之分,小旦多扮演纯真的女子,以唱做见长,如《挂画》的含嫣、《百花赠剑》的百花公主;花旦,多表现放浪泼辣的女子,以做工和念白为主,如《杀惜》的阎婆惜、《杀狗》的焦氏等。老旦,主要扮演老年妇女角色,唱念都用本嗓,唱腔高亢、念白沉实、动作沉稳,如《清风亭》中的贺氏、《八珍汤》中的孙淑林等。彩旦,俗称丑婆子,主要扮演滑稽刁奸的妇女,以丑角来应工,重说白,以做工为主,表演、化妆都很夸张,是以滑稽和诙谐的表演为主的喜剧性角色。刀马旦,主要扮演提刀骑马、武艺高强的巾帼英雄,身份多为元帅或大将,在表演上唱、念、做并重,虽也需要开打,但打斗场面不如武旦激烈,而是较重身段,强调人物威武稳重的气质,如《杀宫》的刘桂莲、《凤台关》的张秀英等;武旦,大多扮演勇武的女性角色,一般为小打扮,不穿蟒靠,表演上重武打和绝技的运用,如《泗州城》的水母等。

净行,简称“净”,俗称花脸,大多扮演性格、品质或相貌上有些特异的男性人物。化妆用脸谱,音色洪亮,风格粗犷,晋剧中分为大花脸、二花脸、三花脸。大花脸,偏重唱、念、做,一般为身份地位较高的人物,像包拯、曹操等人物,如《打金枝》的郭子仪、《王宝钏》的王允等。二花脸,有架子花脸、武二花脸之分,架子花脸重功架、念白和做工,如《薛刚反朝》的薛刚;武二花脸则以跌扑摔打为主,如《打焦赞》的焦赞。三花脸,又称丑,指角色扮相不俊美的角色,因化妆时在鼻梁上抹一小块白粉而得名,但不代表人物品质上的丑恶,分为文丑、武丑。其中文丑又分为大丑、小丑,大丑重念白、做工,小丑主要扮演身份低微的小人物。

行当艺术虽然为人物形象的塑造规定了大部分内容,但并不能替代演员对角色的创造性演绎。行当在晋剧表演中起到的是底本、范式的作用,正如俗话说的“没有规矩,不成方圆”,行当作为一种程式性规范,确实为戏曲表演厘清了技法、手段等基础方面,为年轻演员快速掌握技巧后登台演出提供了技术性支撑。但规定性特征明显的行当艺术并非使戏变成了千人一面、千部一腔、千篇一律的模式,这其中便蕴含着不同艺人的艺术再创造。艺人们把自身对人物角色的理解以及对现实人生的领悟融入表演之中,自然就催生出不同的化学效应。用丁果仙的话说就是“台下是我,台上非我,我即角色,角色即我,我与角色融为一体,方能装龙像龙,装虎像虎。”如她在《蝴蝶杯》田云山打子一场戏中,把自己在现实生活中体验到与观察到的责罚子女的感情艺术性地运用到田云山身上,才能把父亲对儿子又气又爱的复杂心理表现得惟妙惟肖。

晋剧艺术的虚拟性、程式性特征归根到底要为表演服务,而晋剧表演的最高美学追求是形神兼备,这便不难理解晋剧表演的写意性特征了。在塑造人物时,晋剧艺术首先追求的是传神,即传人物之神、作者之神,以揭示人物思想情感、精神风貌为目的来塑造人物形象,而不似话剧那般以真实再现为首要诉求,在此前提下,夸张、变形等对形象的处理方式便出现在晋剧舞台,这种追求神似,以至于离形得似的表演传统是晋剧艺术对意象美学的极致追求。如《打神告庙》中被王魁抛弃的敫桂英,通过精彩绝伦的水袖表演,表现了主人公受尽负心羞辱、满怀一腔冤屈却告官无门的悲愤心境,全场唱念少,而是用做工和舞蹈的无声形式推高了全剧的悲剧浓度,更是晋剧表演中意象美学的典型代表。

离形得似、遗貌取神的表演特征实质上具备某种间离效果,即外在形象与内在精神的相对独立,这是晋剧艺术特有的内外关系。晋剧作为一种载歌载舞的叙事形态,戏剧内容是其立身之本,没有不含内容的纯形式主义的戏曲表演。另一方面,由于晋剧属于程式特征鲜明的艺术样式,主要通过诗歌、音乐、舞蹈来叙事抒情,通过夸张、变形等手段把内在精神物化,借助物质性的程式道具传人物之神,这种表演便脱离了现实主义的轨道,给观众带来跳脱出剧情的间离之感,专门欣赏晋剧表演的形式之美。如《跑城》中的帽翅功、髯口功,《小宴》中的翎子功就已经在内容与形式之间更加偏向于形式美的塑造。

注释:

① 张庚、郭汉城主编《中国戏曲通论》,中国戏剧出版社,2010年出版,第136页。

② 中国戏曲志编辑部编《中国戏曲志·山西卷》,文化艺术出版社,1990年出版,第372页。