近二十年学前儿童社会教育课程研究热点及展望

——基于Cite Space 的可视化分析

谌启运

(喀什大学 教育科学学院,新疆 喀什 844008)

学前儿童社会教育以相关的人文和社会生活知识为基本内容,以社会及人类文明的积极价值为指导,教育者在遵循儿童社会性发展规律和特点的基础上,创造富有教育寓意的环境和活动,最终达到培育一个具有良好社会理解、社会情感、品德的健康儿童目标的教育过程。从1951 年《幼儿园暂行教学纲要(草案)》 德育代替社会教育开始到1954年《幼儿园教育工作指南》 德育内容摆脱政治化和成人化的初次尝试,再从1981 年《幼儿园教育纲要(试行草案)》 德育作为独立课程内容的开端到1989 年《幼儿园工作规程》走向幼儿的德育,最后到2001 年《幼儿园教育指导纲要(试行》的颁发,社会教育逐步发展成为幼儿园教育内容五大领域之一,且成为幼儿园课程的重要部分。基于现有文献,采用量化数据的方法更清晰地反映我国幼儿园社会教育课程的发展现状,一方面能帮助研究者了解该领域的研究热点,进一步选择具有时代性和创新性的研究课题,另一方面,可以帮助幼儿园解决社会教育课程开展中遇到的难题,更好地促进学前儿童社会教育的发展。

一、研究设计

(一)研究方法

首先,通过中国知网、万方和维普的主题检索功能,查找这三个数据库中我国2000—2020 年来近20 年学前儿童社会教育课程的文献。最后,利用Cite Space 进行该领域的研究作者、研究机构和关键词的可视化分析。

(二)研究数据来源和处理过程

为了保证数据检索的全面和有效,在中国知网、万方数据和维普中通过高级检索功能把题名或关键词设为学前儿童社会教育,同义词扩展为幼儿社会教育,检索时间限制为2000—2020 年,精确检索的文献后,经过处理得到有效文献310 篇(知网109 篇、万方93 篇和维普108 篇),最后以Cite Space 可识别的文献格式Ref work 将文献导出。为了使三个数据同时在Cite Space 进行分析,需将DS万方和DS 重庆维普替换为DS CNKI。

二、研究结果与分析

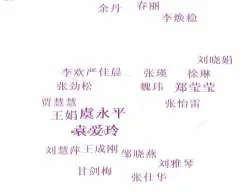

(一)作者分析

判断此研究领域学术力量的重要指标之一是核心作者。在Cite Space 中设置节点类型为作者,时间跨度共20 年(2000—2020),1为时间切片,运行结束后得到核心作者共现图(节点、连线数和密度分别是72、17、0.0067)。从图1 中可以看到,虞永平、袁爱玲、郑莹莹和王娟是其中节点较大的作者,并且可以发现整个图谱的网络分布比较分散,作者之间的节点连线只有三条,这可以说明这个研究领域作者之间相互合作少,主要是以个人研究为主,没有形成核心群。

图1 学前儿童社会教育课程研究作者

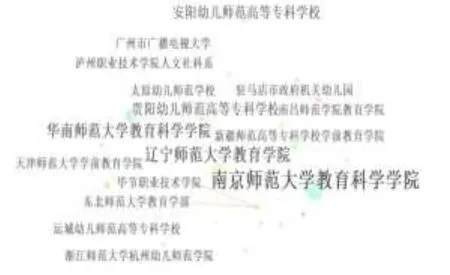

(二)机构分析

一个领域的主要研究分布力量关键是看核心研究机构,从Cite Space 软件分析Institution得到的图2,可以看出学前儿童社会教育课程的代表研究机构有南京师范大学教育学院、辽宁师范大学教育学院、东北师范大学教育学部等,其中节点最大的是南京师范大学教育研究科学学院,其次是辽宁师范大学教育学院。但各机构呈零散分布,只有5 条连接线,没有构成明显的聚类,研究机构的联系并不密切,没有形成紧密的学术研究体,也进一步表明了研究果实的同享性和活动性不高。在学前儿童社会教育课程的研究机构中高校数量为25所,幼儿园7 所,可见高职院校的发文量有大幅度的提高,为学前儿童社会教育课程的研究注入了新的活力。不可忽视的一点是幼儿园开始由注重实践层面研究转向实践与理论相结合研究。但该研究领域机构的主力军仍集中在高校,主要是因为高发文量和核心作者这两个因素,比如发文量排名第一的南京师范大学就有核心作者虞永平。

图2 学前儿童社会教育课程研究机构

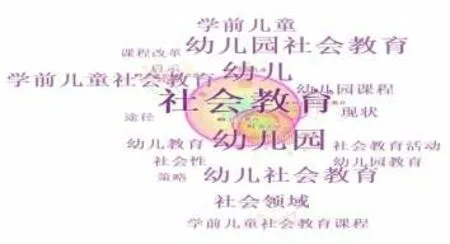

三、研究热点景图

Cite Space 聚类分析将Q 值和S 值两个指标作为绘图效果的依据,一般来说,Q 值在[0,1)的区间内,Q>0.3,S 值在0.5 以上时,聚类一般认为是合理的[1]。本研究的Q 值为0.689,S值为0.6045,刚好值都在规定范围当中,说明本研究的图谱合理。从理论知识看研究热点,高频次和中心度强的关键词代表着一段时间内研究者们共同的关注点。将上述310 篇文献导入Cite Space,v.5.1.R6 SE(64-bit),时间跨度共20 年,时间切片1,关键词为节点类型。通过运行Cite Space得到N=77、E=141、Density=0.0482 的关键词共现图,并将其与研究机构图谱相比,可以发现关键词共现图谱的整体性提高。

图3 学前儿童社会教育课程研究热点

(一)关键词共现知识图谱分析

关键词共现频次与点中心性呈正相关关系,关键词共现频次高,那点中心性也高,这进一步说明节点在这领域地位的重要性。结合图4 可见,关键词共现频次的高低与节点的大小有关,频次越高节点也就越大,位于图谱中心位置的关键词意味着中心性很高。通过Cite Space 的Export 功能导出关键词的有关信息发现,一些频次和中心性高的关键词存在范围过大,不能具体反映出研究热点的问题,如删除的关键词“幼儿园”“幼儿园社会教育”“学前儿童”等,最终经过处理和筛选形成了表1(学前儿童社会教育课程研究的6 个高频次和高中心词)。

表1 学前儿童社会教育课程研究高频次和高中心词

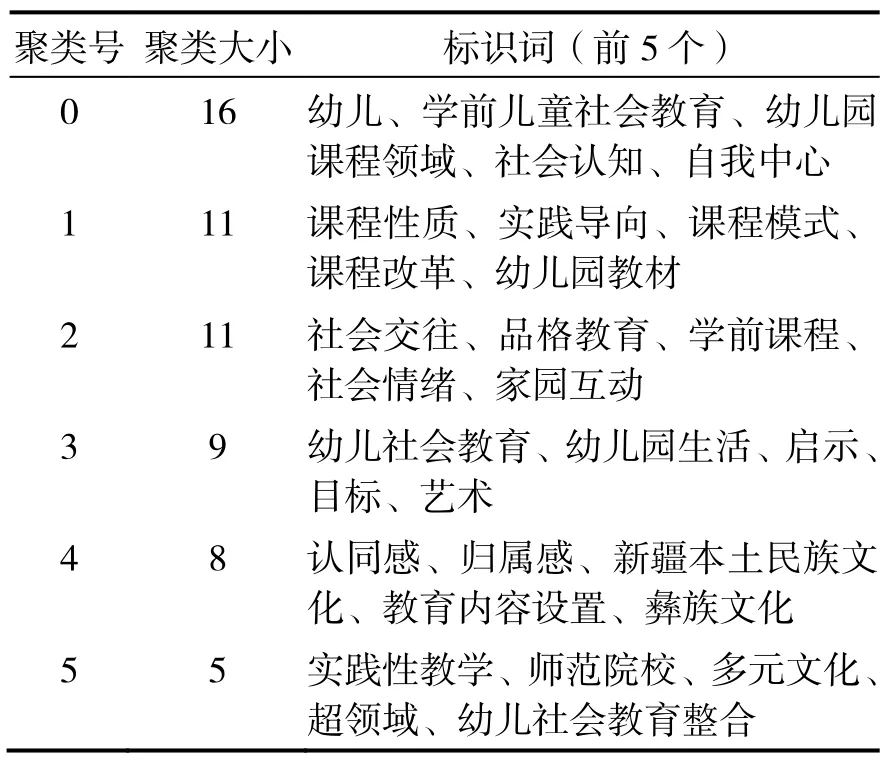

(二)关键词聚类图谱分析

通过Cite Space 对上面的关键词进行聚类分析,在 Clusters 的功能中选择“Display summaries of clusters”,得到上方表2 关键词共现聚类。对表2 标识词的进一步分析,能发现我国近二十年学前儿童社会教育课程研究热点主要围绕课程的三个要素,分别是学前儿童社会教育课程目标、课程内容和课程组织中的现状、实施及对策。

表2 关键词共现聚类表

1.社会教育课程目标研究。在社会教育课程目标上,现有的大多数研究都基于幼儿社会性发展与社会文化环境。幼儿园社会领域教育的目标应包括社会情感与态度、社会认知和社会行为规范、民族文化等方面,起到帮助幼儿建立良好的社会性情感与生活态度的作用,让幼儿在游戏与学习中了解生活经验与获得社会认知能力,学会与人交往,形成良好的行为习惯和道德品质。王有缘等人在梳理国内外关于学前儿童社会教育目标的基础上,认为培养幼儿参与社会的能力和价值追求是必要的,课程目标不应偏颇,应综合考虑幼儿和社会发展需求,既包括促进幼儿自身发展的个体目标,还需要制定社会目标,使幼儿适应和参加社会活动,从而实现幼儿发展的协调统一[2]。通过对不同国家和地区幼儿园社会领域课程大纲的分析,于开莲发现学前儿童社会教育在目标结构维度和具体内容上虽然有差异,但共同点都是强调幼儿的自我系统的发展、养成遵守社会行为规则的良好行为习惯、通过理解、关心他人与他人建立良好的人际关系,了解自己的生活环境等[3]。

2.社会教育课程内容研究。学前儿童社会教育的内容是指学前儿童社会领域中所包含的特定的现象、事实、规则和问题,并按照一定的原则形成一个有机的整体[4]。对于社会教育课程内容,大部分学者从选择原则、具体的课程内容等进行了研究。虞永平认为幼儿社会领域课程内容的选择应从幼儿的发展实际出发,从幼儿现实的社会生活出发,尽可能满足幼儿的身心需要。既要注意内容的生动性、直观性,还应关注幼儿变化发展的社会生活[5]。教师组织教学时,选择的社会教育的内容要与目标相一致,既要考虑社会教育的课程特点,也要联系幼儿的现实生活[6]。基于美国社会领域学习的内容框架,结合我国幼儿社会教育实践与目标,社会教育课程的基本内容应包括个体的社会性发展与教育社会领域知识的学习两个方面[7]。基于多元文化的背景下,社会教育的内容必然要与《纲要》契合,应从加深多元文化认知、培育多元文化情感和促发亲社会性行为着手[8]。

3.社会教育课程现状、实施及对策的研究。当前,我国幼儿园在社会领域教育实践过程中遇到许多难题,而且这些难题直接或间接地造成教育效果的低效甚至无效。廖莉在对社会领域课程现状进行总结时,认为在类型、策略和特点上存在不足,并且还发现缺少师幼互动,忽视了教师的榜样示范作用[9]。以美国品格教育特点为视角,发现社会领域课程的实施过程中存在教师方法不灵活且实施途径单一、幼儿园缺少课程的支持和家长对课程认知存在偏差等问题,为此提出课程的实施策略多元化、加强社会领域课程研发和提高社会领域课程实施的成效对策[10]。续进基于建构主义理论视角进行理论审视,发现幼儿的主体性不强、忽视真实的社会教育情境的创设、缺乏师幼之间对话的关系,应从创设适宜的社会教育情境、建立对话型师幼关系、创设幼幼共同学习的环境等方面改善现状中的问题[11]。

四、研究结论及展望

(一)研究结论

进行关于2000—2020 年学前儿童社会教育课程研究热点的文献查阅,同时借助Cite Space 运行得到作者、机构和关键词的知识图谱,形象直观地将学前儿童社会教育课程的研究热点展现出来,即是对研究成果的总结归纳,也是为未来学前儿童社会教育课程理论研究和实践发展奠定基础,推动学前教育事业向前发展。

1.学前教育社会教育课程评价的研究较少。尽管关于学前儿童社会教育课程的文献不断增加,研究主题范围不断扩大,如“指南背景下的社会教育实践研究”“社会教育艺术课程设置的研究”“建构理论背景下的社会教育的问题研究”等,但也存在研究主题厚此薄彼的情况。在检索的310 篇文献中,现有的大多数研究都集中在学前儿童社会教育课程的三个要素上,而关于学前儿童社会教育课程的评价研究却寥寥无几。

2.研究的作者群以及研究机构网络分布较为零散,合作形态有待加强。从发文作者和发文机构的可视化分析可见,两位高产作者所就职的南京师范大学和辽宁师范大学就是主要研究学前儿童社会教育课程的地点,许多高职院校和幼儿园也加入该领域的研究,但是各研究者、研究机构之间的合作较少,需要进一步加强合作。

3.研究视角未真正站在幼儿的角度,缺乏专业性和科学性。回顾2000—2020 年这二十年的研究,学前儿童社会教育课程研究的视角大多数从社会、教师和幼儿园的角度出发,作为学前教育研究的主角变成了研究者研究的配角,这既不利于幼儿的身心健康发展,也不利于社会教育课程研究的专业性和科学性。

(二)展望

近二十年的学前儿童社会教育课程研究表明,无论在理论上还是实践都在不断发展,也取得了一定的成绩。就新时代学前儿童社会教育课程的可持续发展而言,未来的研究可从以下方面着手:

1.关注社会教育课程评价的研究,丰富研究课题。学前儿童社会领域教育的研究课题分布不均衡,将会对幼儿园社会领域教育理论和实践的全面发展产生重大影响[12]。一个好的课程需要通过评价来调整与完善,以达到最接近教育目的教育效果[13]。

因此在研究过程中,研究者除了在已有研究主题的基础上开阔视野,合理利用幼儿园课程评价的理念加强对该领域课程评价的研究。丰富学前儿童社会教育课程研究主题。社会课程评价研究要注重理论与实践研究相结合,这就不仅需要研究者的参与,也需要一线幼儿教师加强对社会教育评价的研究,首先幼儿教师要充分掌握社会教育的内涵、目标和内容体系,正确认识它的特点和作用;利用合适的活动方式对幼儿进行社会教育,促进他们社会性的不断发展;在此之中,通过不同的方式开展社会教育评价,从专业角度出发将其转化为社会评价理论研究。

2.加强社会教育课程的合作研究,形成核心研究群体。各作者和各研究机构应增加合作交流的机会,通过多维度的方式促进彼此的可持续发展,这就意味着核心作者和核心机构要发挥好领头作用带动新兴作者和研究机构的发展,使彼此达到互利共赢的效果。高校之间形成学前社会教育课题共同体,发挥各高校的专业优势推进社会教育的研究。除此之外,高校研究者还应加强与一线幼儿教师沟通交流,了解她们在社会教育实践教学活动中存在的问题和难题,双方合力将这些实际问题变为研究问题,形成“校”“园”学术共同体。注重理论研究和实践研究的交流互动,让理论和实践并行,促进幼儿的发展。

3.基于学前儿童研究视角,发挥幼儿课程研究的主体性。不管是学前教育哪个研究领域的课程,其课程价值取向都是为了促进幼儿的身心和谐发展[14]。课程研究的重点逐渐转移到幼儿身上,其主体性得到提高,但在实践中幼儿并未真正站在课程的中心。研究也需立足于幼儿本身,不能只从理论上强调幼儿主体,也应该把实践中幼儿的“被观察者”角色变成研究中的主体。

事实上,儿童世界的大门已向我们打开,儿童世界与成人世界的沟通、交流不断加强,在互动中共同成长,儿童研究的理论视角需要调整,研究的对象和主体、研究的内涵和方式也需要拓展,即从儿童研究到与儿童一起研究[15]。