轨道交通快速发展下武汉市地面公交设施配置标准研究

汪 敏,王 冠

武汉市交通发展战略研究院

0 引 言

武汉市新一轮综合交通规划要求大力发展公交优先战略和一体化的城市公交体系,实现公交和慢行出行分别占比40%,机动车出行占比降至20%的“442”出行结构目标[1]。按照要求,配合轨道交通网络快速增长、城市空间结构升级和新型交通模式发展,武汉市正持续开展常规地面公交线网优化调整工作[2],一定程度上促使日均客流量稳定在400万人次。应需求变化的地面公交线网规模日益扩大,2012年至2019年,运营线路数量从307条增至550条,线网长度从1 307 km增至3 612 km,但供给规模的大幅增长并未产生客运规模的同向反应。

为实现城市公共交通系统高质量、高效率、协同化、一体化发展,亟需从根本入手,研究空间区位与交通出行、交通出行与轨道交通、轨道交通与地面公交的关系。一是从交通出行的总量特征与分布特征全面掌握出行需求;二是以需求为导向统筹配置基础设施;三是从道路、场站等基础设施配置详实测算供给能力;四是以问题为导向引导设施服务需求,达到供需水平的空时平衡。已有成果更多关注供需协调层面,本文以优化和制定设施配置能力为出发点,从源头引导出行需求充分利用资源供给。

1 城市公共交通系统运行评估

武汉市公共交通系统主要由城市轨道交通、常规地面公交和共享慢行交通组成,三者日均出行量近1 000万人次,约占城市交通出行总量的40%,是武汉打造绿色出行楷模城市的重要支撑,发展势头良好,但同时存在以下问题。

1.1 公交轨道协调发展进度不一致

2015年,轨道运营里程126 km,日均客流量156万人次;地面公交运营长度1 750 km,日均客流量392万人次。以轨道为骨干,公交为主体,慢行为补充的公交出行体系逐渐形成。2019年,轨道运营里程339 km,日均客流量337万人次;地面公交线网长度3 612 km,日均客流量391万人次;共享单车日均骑行量约250人次。以轨道为主干,公交为基础,慢行为延伸的新型公交出行模式初具雏形。但是,在轨道交通和慢行交通快速发展的同时,地面公交服务规模扩大而客运服务水平未显著提升。

1.2 适合公交行驶的路网支撑不够

现状道路里程2 286 km,其中适合公交行驶的道路占比50%,适合公交行驶的道路网密度为2.68 km/km2,低于《城市综合交通体系规划标准》(GB50220—95)要求的“市中心城区规划公交线网密度宜在3~4 km/km2,城市边缘地区应到2~2.5 km/km2”[3]。

1.3 公交首末场站停车缺口量较大

一是供需缺口大(缺口大于10 000 m2)的街道有13个,占比14.1%;二是缺口分布广,汉口火车站、武昌火车站、二七、后湖—塔子湖区域等均存在。场站供应不足导致公交车进出场站时长增加,影响线路运行效率。

1.4 公交线网调整系统工程未完成

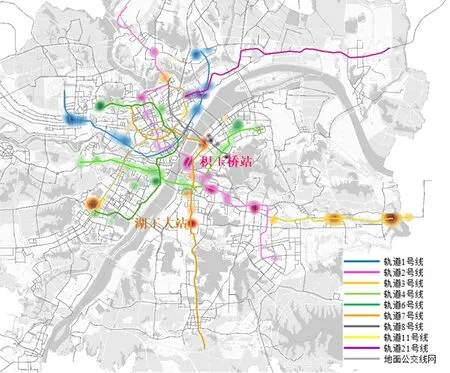

当前地面公交线网主要存在三方面问题。一是供给能力不均衡,主城网络覆盖呈均质化特征,站点300 m人口覆盖率达到86.2%,而新城仅为55.8%;二是功能转型滞后,虽然全网线路平均长度为16.7 km,但15 km以上的线路数量占比高达52%,与公交承担中短距离及接驳出行的定位存在差异;三是部分轨道换乘枢纽对公交的支撑性不足,公交+轨道组合出行效率低于预期。从现状轨道线网与地面公交对其站点的接驳客流分布情况看(见图1),轨道2号线积玉桥站和7号线湖工大站已形成较显著的换乘枢纽(图中圆形面积越大颜色越深表示轨道站点周边的公交接驳换乘量越高),但其周边地面公交线网支撑力度不强。

图1 武汉市轨道交通与地面公交的客流换乘情况

2 地面公交发展要求与规划思路

2.1 发展要求

随着武汉市轨道交通规划线路网络化运营及网约车、共享交通发展,未来地面公交出行总量不会大幅增加。中心城区人口饱和、轨道交通环网支撑,新城区人口逐步增长,轨道交通轴线服务,地面公交客流需求将呈现“广、散、小”分布特征。在轨道网络快速发展、城市空间结构升级、交通工具多元化的客观背景下,要求地面公交转变发展定位[4]。

根据地面公交乘客满意度调查结果,全程出行时间是影响出行感受的显著指标,由道路运行状况、发车频率和换乘设施接驳效率等因素决定。乘客对出行自由度和运营效率要求日益提高,要求公交、轨道、慢行设施融合一体化衔接[5]。

2.2 规划思路

基于“轨道上的大武汉”目标要求和现实条件,通过一体化换乘枢纽、公交线路接驳、公交场站配套、公交路权保障及站点服务效率提升等设施配置,统筹武汉市轨道交通与地面公交线网服务,强化地面公交设施与轨道站点无缝衔接。规划思路包括三点,一是分区分类,依据城市土地及空间,分区域制定公交设施标准要求;二是轨道衔接,结合区域轨道发展情况,分阶段提出适应的公交设施要求;三是规范协同,协同公交线网与配置设施关系,协同建设指引与规划标准关系,提出适应规划管理的技术标准。

3 地面公交设施配置策略

以服务公共交通全过程出行链为目标,结合城市格局和轨道建设的空间差异,从三个方面制定地面公交设施配置策略。一是研究区域和新一轮国土空间规划保持统一,按照空间布局进行中区分类;二是依托轨道交通服务能力细化分类,以轨道站点覆盖情况梳理中区分区;三是理清地面公交和轨道交通的关系,以公交线网优化为基础划分线路级别。

3.1 基于国土空间规划的中区分类

根据新一轮城市国土空间规划结构,如表1所示,将武汉市主城范围内的空间分区(18个中区)划分为三类,一类分区包括沿长江、汉江分布的8个中区,二类分区由三环线内9个中区组成,三类分区包括三环外的金银湖—三金潭中区。

3.2 依托轨道站点覆盖的服务分区

基于轨道交通在公共交通中的主体定位,公交的接驳能力和效率是设施标准研究的重点。轨道车站600 m范围是核心服务区,步行接驳客流比例约80%[6]。以2025年轨道线网结构为基准,全网车站600 m平均覆盖率为45%,但不同中区的轨道服务水平差异较大,比如二区内的关山组团和塔子湖中区,覆盖率分别为25.1%和52.8%,应对不同的覆盖情况应采取不同的服务策略。

如图2所示,对2025年轨道网络按照车站600 m覆盖率将上述18个中区划分为三类功能服务区。一是4个轨道主体功能区,其车站600 m覆盖率达到70%以上,服务汉口与武昌临江核心区域;二是10个轨道主干功能区,其车站600 m覆盖率达到40~70%,服务一环与三环内轨道运营区域;三是4个轨道骨干功能区,其车站600 m覆盖率在40%以下,服务轨道未覆盖或服务强度稀疏区域。

图2 基于轨道交通覆盖的服务分区

3.3 支撑公交线网优化的线路分级

根据新一轮地面公交线网规划思路,配合2025年“主城成网,新城通线”的轨道建设进程,地面公交线网结构调整为主干线和辅助线两级(见表2),前者定位于补充轨道中长距离出行需求,后者定位于接驳轨道短距离出行空白[2]。

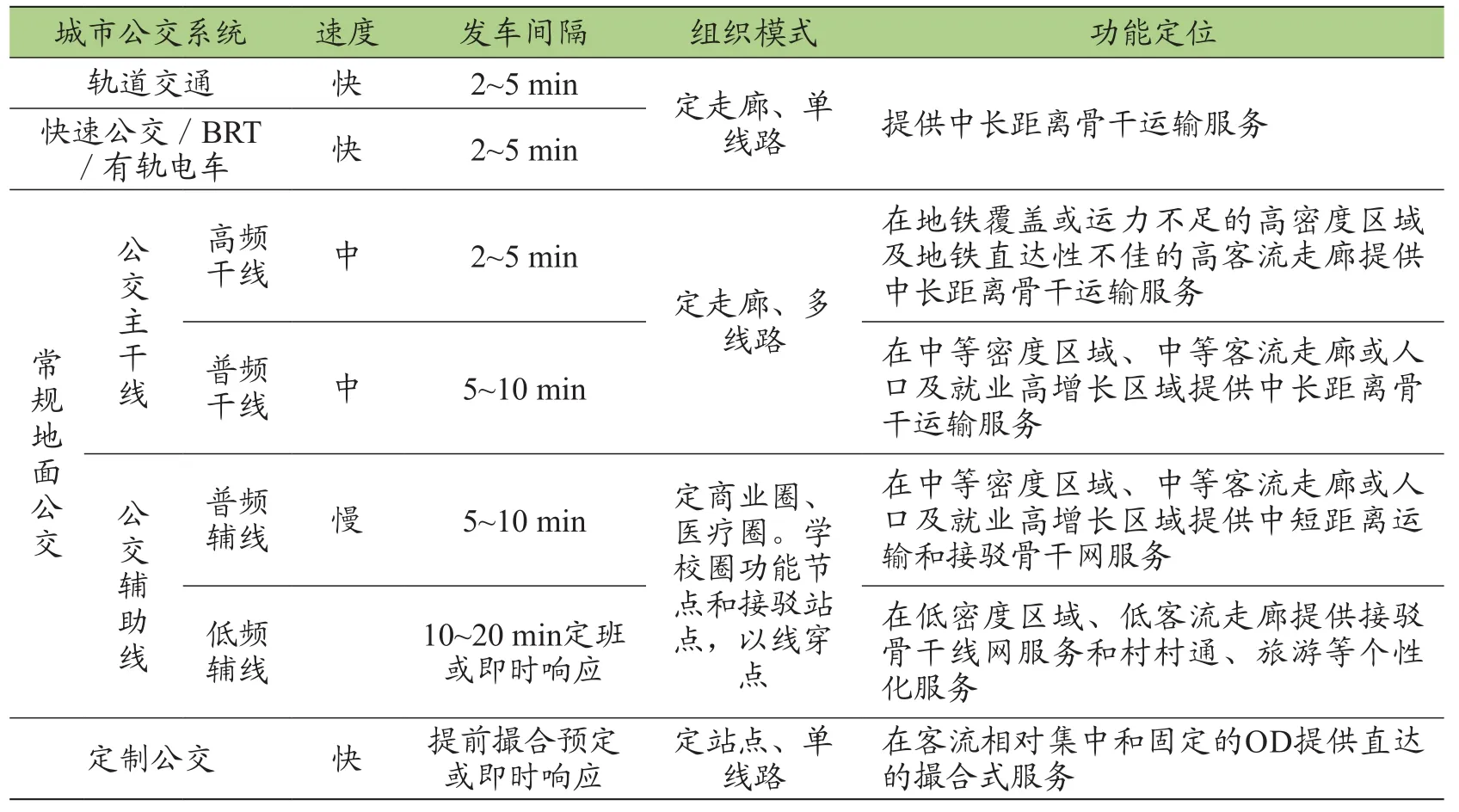

表2 优化后的地面公交线网配置

4 地面公交设施配置指标与标准

基于上述空间分类、服务分区和线路分级,以公共交通全过程出行链为对象,结合城市格局和轨道建设的空间差异化特征,重点提出由换乘型和覆盖型指标构建的技术体系,提高地面公交服务的“精度”与“广度”。

4.1 换乘型指标

关注“轨道+公交”、“公交+公交”一体化换乘功能,重点由出行可达向“出行首末端”和“换乘环节”转变[7],旨在改善换乘体验、提高换乘效率,提升公共交通服务质量。该指标主要关注设施服务的精度,包括确定接驳站点位置、控制接驳线路规模等方面。

4.1.1 确定接驳站点位置

从空间上看,轨道与公交的接驳效率体现在轨道接驳枢纽站布局以及公交与轨道车站出入口距离,公交与公交的接驳效率体现在公交换乘枢纽站布局。

①规划公交轨道接驳枢纽空间布局

根据2025年轨道交通线网分布及覆盖情况,按照轨道交通功能分类,选取17座站点作为轨道与地面公交换乘的枢纽节点(见图3)。其中,位于主体功能区的轨道站点4座,均为区域线网中心,轨道区域占比为70%~80%;位于主干功能区的轨道站点8座,处于网络化服务与轴带服务转换区,轨道区域占比为40%~60%;位于骨干功能区的轨道站点5座,均为重要接驳公交廊道与轨道线路转换节点,轨道区域占比为20%~35%。

图3 公交—轨道接驳枢纽空间布局

②控制接驳公交车站与轨道车站出入口距离

根据国家地方出台的一系列轨道公交设施配套标准,地面公交换乘设施距离轨道车站出入口距离一般控制在50~150 m[8]。计算现状武汉市公交接驳车站与轨道车站出入口距离,以150 m、100 m和50 m为划定范围,分别有5.5%、7%和13%的轨道站点不达标。参照以上标准,建议对现状不达标的轨道车站(占比7%)进行公交通行条件梳理,对新建轨道车站的接驳公交车站按照间距不大于100 m作为标准执行。

4.1.2 控制接驳线路规模

①调整轨道枢纽站接驳公交线路规模

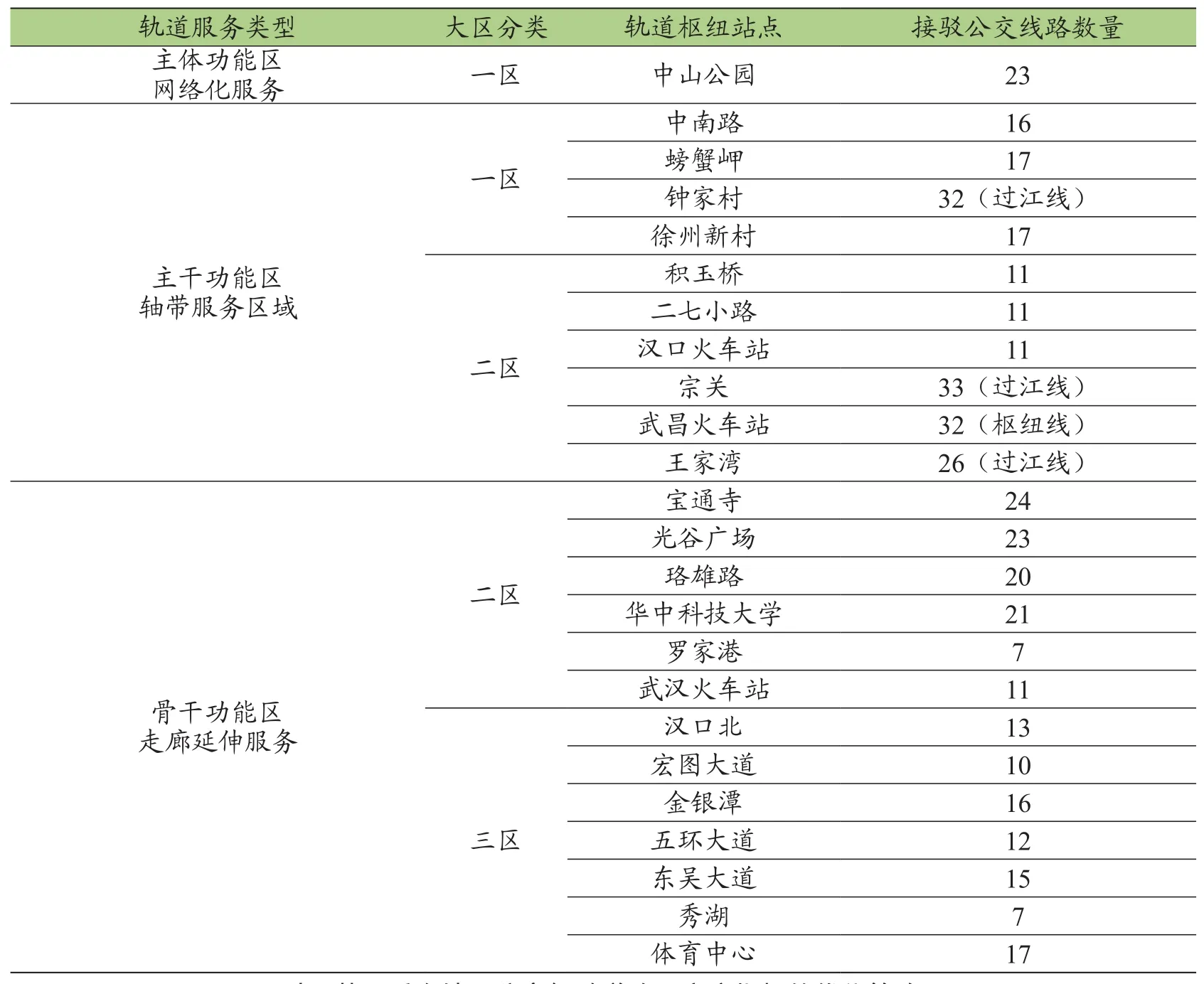

现状轨道枢纽站点的平均接驳公交线路为18条。按照轨道站点区位以及站点属性,对公交接驳线路规模进行优化调整。如表3所示,建议设置位于轨道主体功能区的公交接驳线路20条;位于轨道主干功能区的公交接驳线路11~17条;位于三区轨道走廊延伸服务区域的公交接驳线路10~15条。

表3 轨道枢纽站接驳公交线路数量

②扩大公交换乘停车场规模

预测至2025年,公交换乘轨道交通的日均进站客流约为30万人次,折算新增的公交换乘停车场需求为135 000 m2。其中,塔子湖、后湖—黄埔、青山—杨园、南湖、四新、古田、关山7个中区的新增公交换乘停车场需求超过10 000 m2。结合轨道交通建设计划,建议每条新开通轨道线路新增1~3处公交换乘停车场,以满足新增的接驳型公交停车需求,使停放率达到95%以上。

4.2 覆盖型指标

关注网络设施服务功能,重点由“互联互通”向“直连直通”转变[9],旨在提高地面公交服务公平性,加强公交线网与设施、需求的匹配性,提高地面公交资源利用效率。该指标主要关注设施服务的广度,包括扩大线网服务范围、提升车辆运行效率等方面。

4.2.1 扩大线网服务范围

①提升公交线网密度

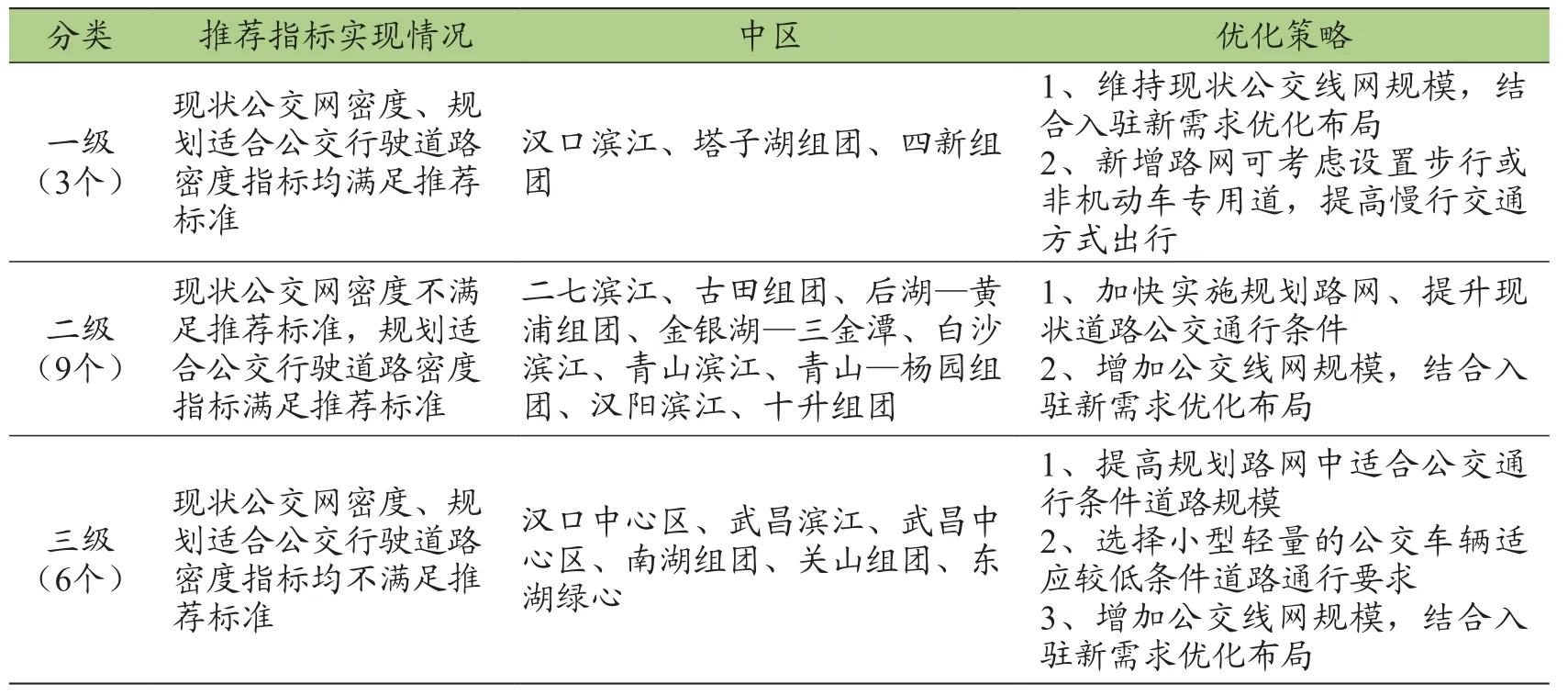

结合公交线网密度和线路网比例指标,建议一类分区适合公交行驶道路网密度宜达到4.5~6.0 km/km2;二类分区规划适合公交行驶道路网密度宜达到4.0~5.0 km/km2;三类区域适合公交行驶道路网密度宜达到3.5~4.5 km/km2。比较现状公交线网密度、规划适合公交行驶道路网密指标与推荐标准,将18个中区分为三级提出优化策略(见表4)。按推荐标准实行后,公交线网密度可从2.62 km/km2提高至3.5~4.0 km/km2。

表4 基于适合地面公交行驶道路网密度指标的优化策略

②提高车站300 m人口覆盖率

车站覆盖的人群数量是提升服务范围的重要基础,目前车站300 m人口覆盖率为86.4%。建议调整地面公交线网吸引接驳客流,比如利用次干路和支路适当绕行并增设站点[10],实现一类区域人口覆盖率达到95%以上,二类区域人口覆盖率达到90%以上,三类区域人口覆盖率达到85%以上。按推荐标准实行后,车站300 m覆盖率将较现状提高5%。

4.2.2 提升车辆运行效率

①优化中途站点服务车辆数

地面公交中途站点单位时间服务车辆数与线路准点率、服务效率和服务质量有较大关联。根据《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》(CJJT—15—2011)“中途站共站线路条数不宜超过6条或高峰小时最大通过车辆数不宜超过80辆,超过宜设置分站”[11]。建议公交停靠线路数超过10条,或高峰小时通过车辆数超过120辆时,宜设置深港湾(双港湾)或增设1处同名站点,或减少重复线路车辆;公交停靠线路数超过16条,或高峰小时通过车辆数超过160辆时,宜增设2处同名站点或减少重复线路车辆。

②调整公交停车场停靠车辆占线路配车比例

地面公交场站规模指标是制约运力服务的另一个重要因素。根据现状场站供需关系,按照线路首末站停靠车辆1:1计算所需场站,全市有8个中区存在场站缺口,其中汉口滨江、南湖、关山等缺乏严重。参照规划局“一张图”控制用地,规划位于外围的二、三类大部分区域将保持增加,场站面积总共增加109 000 m2。也可结合新能源公交车辆的推广,立体化布置车场服务容量[12]。

4.3 地面公交设施配置技术参数评价标准

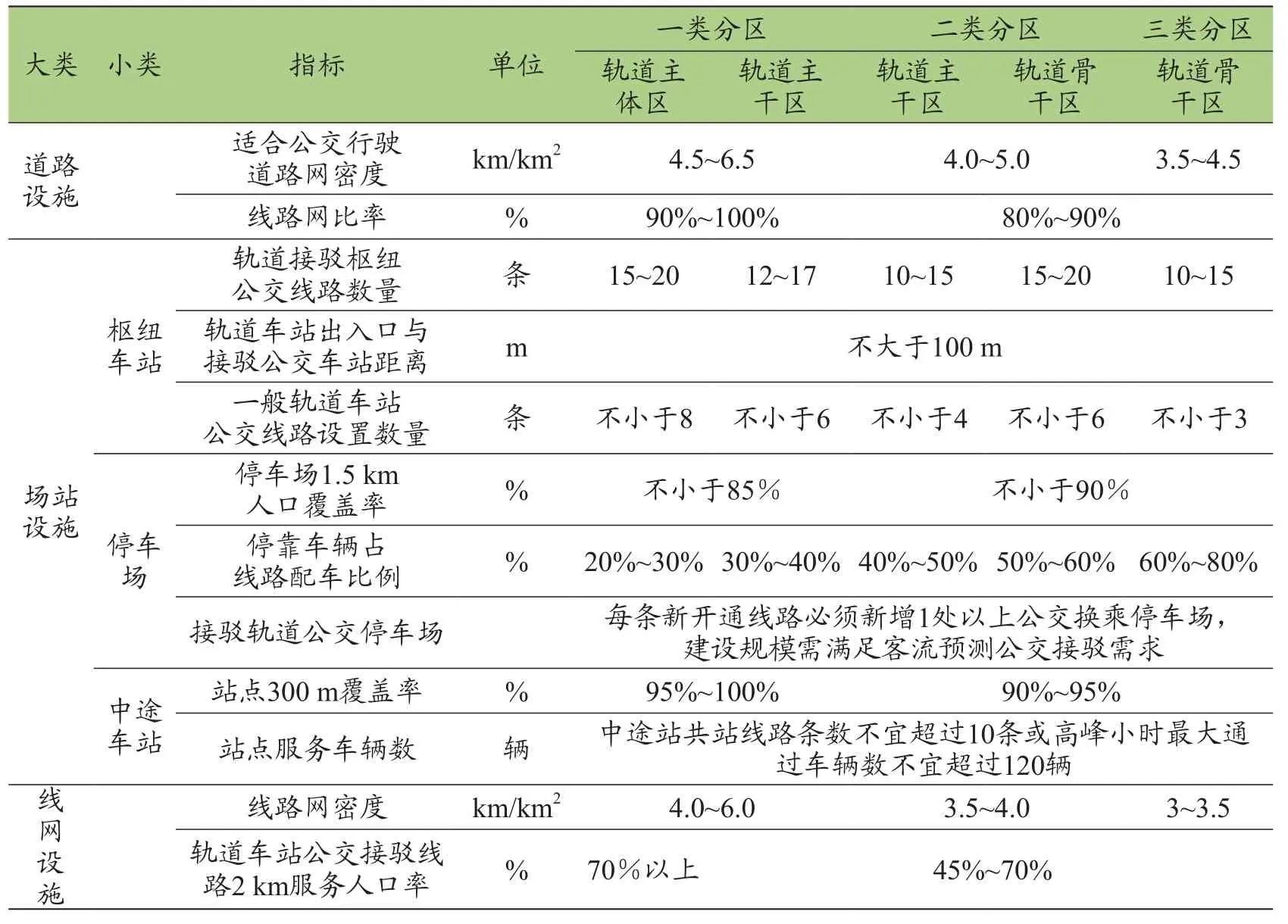

按照国土空间中区分类、轨道站点覆盖服务分区和公交线路分级,最终形成由3大类12小类构成的武汉市地面公交设施配置技术参数评价标准(见表5)。

表5 武汉市地面公交设施配置标准技术参数汇总

5 案例分析

武汉市轨道交通8号线二期工程由梨园站至野芷湖站,主要沿二环线、东湖路、东一路等道路敷设,全长17.6 km,设站11座。根据空间分类,线路经过东湖绿心(骨干功能二区)、武昌中心(主体功能一区)和南湖组团(主干功能二区)。本节从场站配置、接驳线路数量和方向,依上述标准提出设施完善建议。

场站配置方面,根据公交换乘停车场规模计算结果,与8号线二期接驳的中南中北区域需新增街道口公交场(见图4),控制用地约2 520 m2;南湖组团新增省农科院公交场站(见图5),控制用地约6 240 m2。

图4 规划的街道口公交场站

图5 规划的省农科院公交场站

接驳线路数量方面,按照轨道站点覆盖的服务分区设置标准(不少于4~8条),11座站点中有4座不达标准,其中中南医院、文昌路站现无公交线路接驳。接驳线路分布方面,计划调整公交线路、站点位置,以满足轨道文昌路站、中南医院站及马湖站达到标准要求,比如调整东湖路蔡家嘴公交车站站位,促使其与轨道站出入口距离小于200 m。由于小洪山站受周边道路条件影响,近期新增5条部分接驳线路,保障其达到主体功能二区标准。

6 结 语

本文主要针对公交与轨道、公交与公交一体化换乘,公交服务公平性和公交资源利用效率制定量化指标和优化措施,并在轨道8号线二期工程进行了示范应用。后续将广泛征求城市公交行业相关部门意见,从规划编制、运营管理等角度开展地方标准制定的立项、起草、编制等工作。