轨道交通与北京市职住空间结构特征探析

■ 汪 晗 WANG Han 潘海啸 PAN Haixiao 魏川登 WEI Chuandeng

0 引言

一直以来,居住与就业空间的布局关系,是影响城市空间结构形态的重要因素之一。从城市发展的长远角度来看,合理的职住布局对一个城市的健康和可持续发展起着关键性作用[1]。近年来,在我国各大城市中,轨道交通的发展对职住布局的强大影响力正逐渐进入公众视野,不但加强了沿线覆盖区域的区位优势,而且潜移默化地影响着居民对职住地点的选择。北京市作为轨道交通体系建设走在全国前列的一线城市,在承担着首都职能的同时,也承载着经济中心级别的庞大经济体量。在近几十年来的城市发展过程中,北京市逐渐汇集了2000 万规模的人口,使得交通基础设施建设不全面、交通资源分配不均衡等城市矛盾愈发激化,严重影响了城市居民的日常生活。实际上,轨道交通可以通过连结并耦合多个就业、居住中心来促进城市职住空间的合理布局,因此,研究北京轨道交通对城市职住布局的关系,对城市的可持续发展具有重要意义。

陈弢等[2]曾以上海市为例,对轨道交通与职住空间布局的关系进行研究,并指出上海市等绝大多数城市的职住密度空间结构符合Clark[3]的城市经济学地租理论模型。从整体的职住布局看,上海市的职住中心均位于人民广场的西南方位。在市域范围内,上海市的就业岗位分布比居住人口具有更明显的向心性,越靠近市中心,就业分布的向心性越明显;而居住人口的分布则相对分散。在上海市轨道交通服务半径区域内,职住密度的分布曲线相比整个市域,变化趋势趋于平缓;但在远离上海市中心15 km 外的近远郊区域,轨道交通对职住空间布局的影响力明显下降。那么,作为与上海市相似的特大城市,北京市的轨道交通对职住空间的布局的影响是否也遵从相似的规律呢?明晰此规律的细节,将是优化和调整北京城市内部空间结构的先决条件。

1 北京市市域职住结构特征

与国内外相同体量的其他城市相比,北京市的整体职住(就业、居住)空间结构既存在共性,也存在特性,其职住空间结构的形成,是长期以来历史力、市场力、政府力和个体力等因素共同作用的结果[4]。就业与居住分离是目前北京市城市空间结构的突出特征[5]。已有研究指出:北京市职住分离现象非常明显,“单中心”的城市结构正在逐渐瓦解[6];北京市居住空间总体呈“大分散、小集聚”的态势,就业空间则总体呈现出“大集聚、小分散”态势[7]。基于城市的基本空间尺度,职住空间结构呈现出“就业集聚——居住集聚——二者大致平衡”的三段式变化特征,且职住空间的错位程度表明距市中心15 km 左右是城市就业功能和居住功能主导地位转化的分界线[8]。

与欧美不同,北京市的城市职住结构具有一定的集约性。加那提古丽·卡德尔等[9]分析指出,北京市市区10%的面积上集中了约80%的就业人口,20%的面积集中了超过90%的就业人口。HAN H.等[10]的研究结果表明,北京市中心城区的人口近年呈下降趋势,而郊区人口呈持续增长趋势,新的人口中心正在形成,但就业岗位分布格局仍然高度集中。也有研究认为,正是因为北京市整体职住空间布局(尤其在核心区内)较为失衡,所以跨区域通勤需求的上升趋势较为显著[7]。

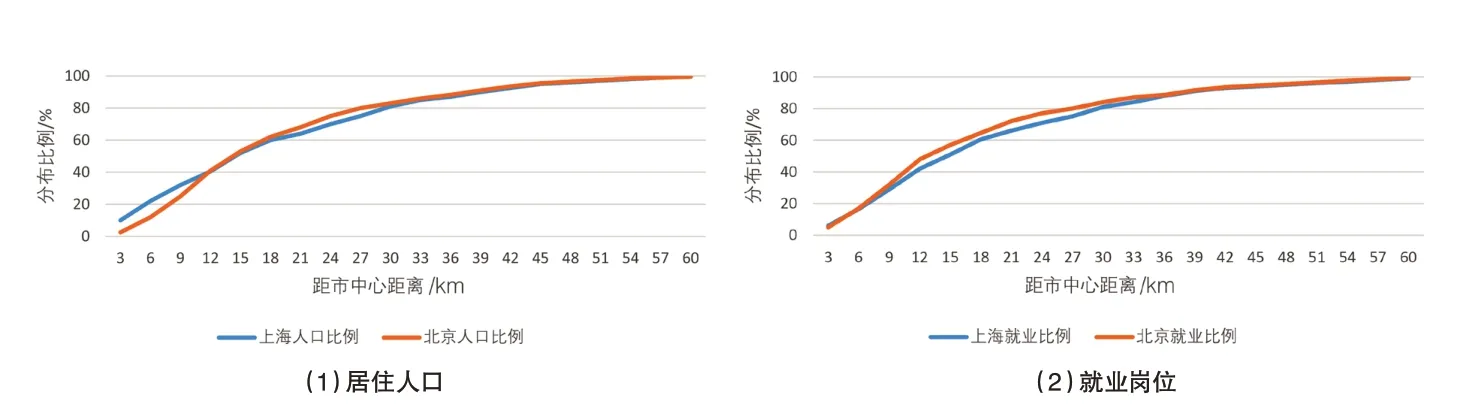

在此,对北京和上海距城市中心距离的职住分布特征进行进一步比较(图1)。就居住人口比例而言,在9 km 以内的中心区域,北京市中心人口分布比例一直低于上海市,处于30%以下的相对较低水平;而当距离达到12 km 之后,由于北京市近郊人口较多,使其在12~ 36 km 距离内的总体人口超过了上海市;当距离超过36 km,两者的居住人口比例开始趋于相同。从就业岗位比例来看,在9 km 以内的中心区域及36 km 以外的远郊外围区域,两市并无较大差异;只有在9~ 36 km 的近远郊区域,北京市的就业比例才略高于上海市。已有文献研究认为,北京作为全国的政治经济中心,随着自身“摊大饼”式的扩张,城市用地无序蔓延,中心城区集中了大量的就业、医院、高等院校等资源[11]。从图1(2)也可看出,北京和上海在中心地区就业岗位聚集的比例差别不大,在近郊地区比上海略微聚集,在远郊地区基本一致。由此可以认为,对城市中心地区的人口控制,是导致职住分离问题的一个不可忽略的因素;而城市空间的专业化和聚集性具有一定的普遍性,相信轨道交通的建设能对空间结构失衡起到一定的调节作用。

图1 北京与上海职住分布比较

2 北京市轨道交通影响范围内总体职住密度分布

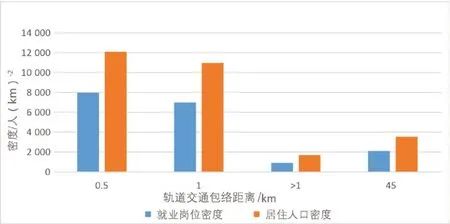

目前,北京市的轨道交通只覆盖到距离市中心45 km 为半径的范围,且轨道交通网络影响范围较为有限。因此,相较于总体职住分布的态势,对北京市轨道交通网络包络范围内职住密度分布的对比分析也是不可或缺的。以0.5 km 和1 km 作为包络半径,划分出北京市轨道交通网络的影响区域范围(图2),并对不同包络范围内外地区的职住密度情况进行分析比较(图3)。

图2 北京市轨道交通网络0.5 km、1 km的包络范围

图3 北京市轨道交通网络职住密度对比情况

(1)北京市轨道交通网络45 km 半径覆盖范围内的职住密度分别为:岗位密度约2124 人/ km2,人口密度约3550 人/ km2;轨道交通网络1 km 包络范围内的职住密度分别约为45 km 范围内职住密度的3.28 倍和3.1 倍。

(2)轨道网络0.5 km 范围内的职住密度分别为7972 人/ km2和12093 人/ km2,约为轨道网络1 km以外区域职住密度的8.75 倍和7.12倍;1 km 范围内的职住密度分别为6980 人/ km2和10966 人/ km2,约为轨道网络1 km 以外区域职住密度的7.66 倍和6.46 倍。

由此可见,轨道交通网包络范围内的职住分布均呈现出显著的隆脊现象,职住密度与非影响范围的区域相比显著上升。作为引导职住布局的重要途径之一,轨道交通本身对其影响范围内的职住密度有着一定的影响力,有利于经济发展相关产业的聚集与生产要素的流动[12]。接下来,我们将着重对站点周边0.5 km 范围内的就业岗位和人口分布进行研究。

3 站点地区就业岗位和人口的集聚性分析

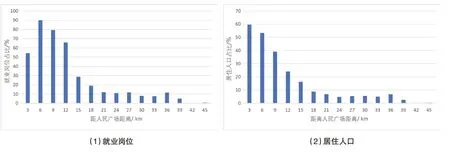

公交导向的城市发展模式(TOD)符合北京等大城市对城市可持续发展的需求,其在引导城市空间布局、鼓励公共交通、减少小汽车出行等方面有着建设性作用。除了对轨道线沿线的要求外,TOD 对轨道交通站点周边的用地开发强度与模式也有着一定要求,因此,验证和比较轨道交通站点周围的集聚性具有重要意义。在轨道覆盖的0~ 45 km 范围内,以3 km为环带半径,统计各环带内所有轨道交通站周边0.5 km 范围内的职住人口占该半径内职住人口总量的比例(图4),并与上海市(图5)进行比较。

图4 北京市各环带内站点周边职住分布占比

图5 上海市各环带内站点周边职住分布占比

(1)就站点周边就业岗位的集聚性而言,北京市0~ 3 km 内岗位聚集的比例最高(接近40%),3~ 6 km 内的比例骤减,之后随距离的增大而缓慢减少;反观上海市,在0~ 3 km 内的比例约54%,但在3~ 6 km 时暴涨至90%,随后的趋势与北京市类似。相比而言,在核心区,上海轨道站点周边的集聚性显著高于北京市。

(2)就居住人口的集聚性而言,两者随距离变化的总体趋势类似。在核心区内,虽然两地在0~ 3 km内的居住人口比例都在60%左右,但是在3~ 6 km 内,上海市的比值(53%)显著高于北京市(42%)。

与上海市相比,北京市部分核心区内的轨道站点周边职住集聚性还是相对较低,轨道周边的开发强度也偏低,这对北京公交大都市的实现将是一个挑战。

4 站点周边就业岗位与居住人口密度的梯度变化

4.1 轨道站点周边职住密度的分布特征

根据Clark 的城市经济学地租理论,职住密度与距市中心距离的变化趋势函数符合的负指数数学模型,即:

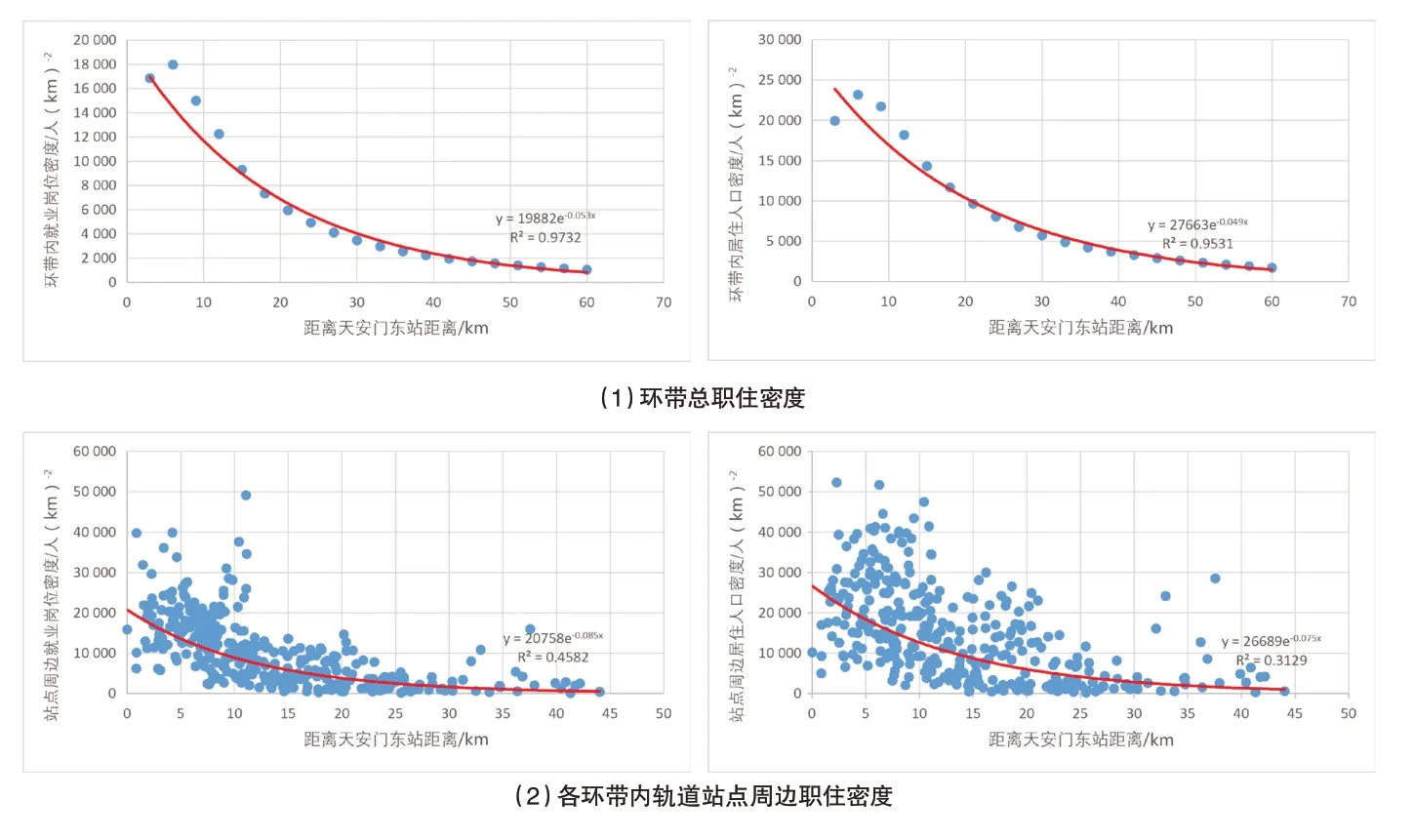

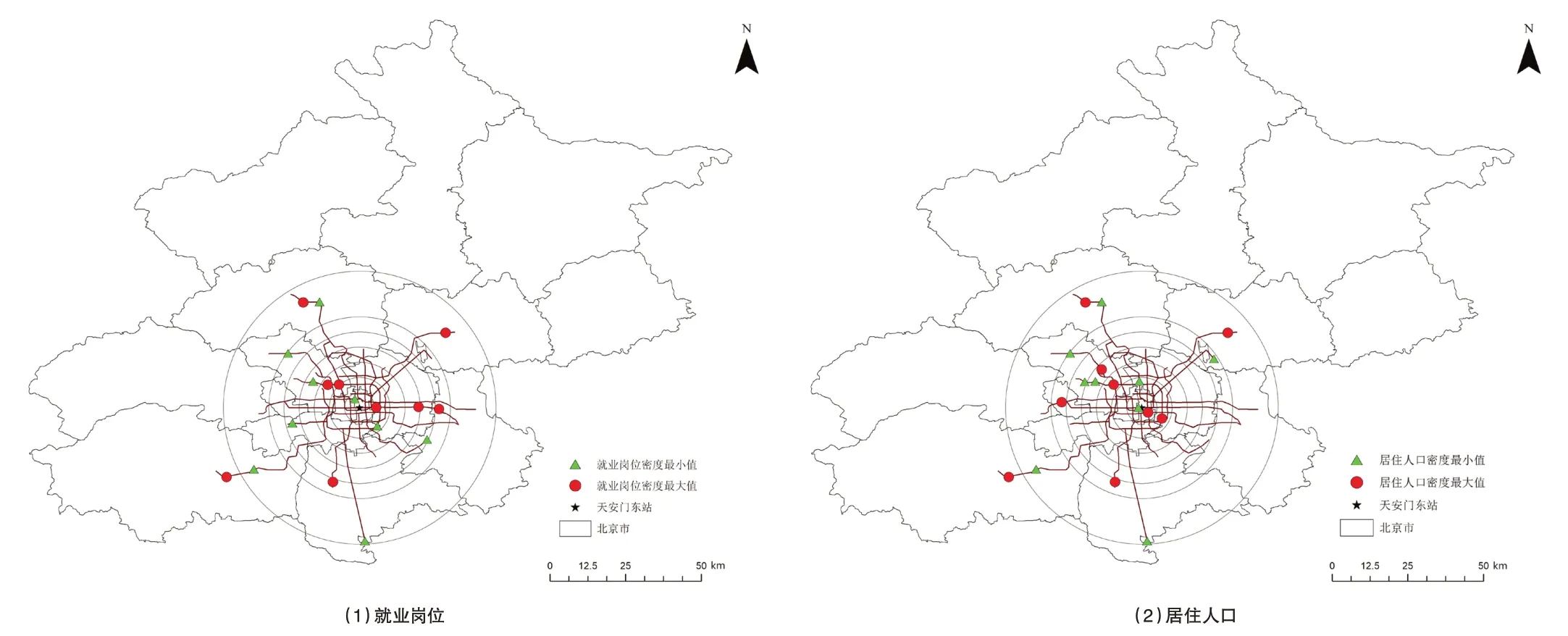

式中,P 为指定区域内包含的人口数量;A 为指定区域的面积;D 为距离市中心的距离;α 为函数系数;b 值代表函数的变化梯度,用来指示数据集聚性所存在的问题。因此,本研究以北京市所有轨道站点自身为圆心、0.5 km 为半径,来统计轨道站点附近的职住密度;同时,以天安门东站为圆心、3 km 为圈层半径,来统计北京市各不同环带间的职住密度(图6);且市域内绝大多数轨道线路终止于距市中心45 km 左右,后续的数据分析也会针对不同的环带范围进行对比。

对于梯度变化参数b,特大型城市居住人口密度负指数函数的参考值为0.075,就业岗位密度负指数函数的参考值为0.073,就业岗位密度的衰减速度要略低于人口密度[3]。从图6 可以看出,北京市域职住密度负指数函数的b 值均低于其参考值,且就业岗位b 值略高于居住人口。

从市域总体来看,北京市域的职住向心性相比上海市域并不明显,随距离的衰减也更慢。在站点周边地区,站点周边职住密度负指数函数的b 值分别为0.085 与0.075,说明就业岗位的衰减速度略快于参考情况,居住人口的衰减速度则与参考情况基本一致。可见其站点周边就业岗位密度的衰减略快于居住人口。与上海相比,北京站点周边职住密度随距离衰减的变化梯度参数b 均大于上海市,即随着距离的增加,北京的衰减速度更快,向心聚集性的表现更强烈。

我们再以距市中心间隔3 km 为范围,将所有轨道站点周边0.5 km的平均职住密度数据进行聚合,结果如图7 所示。对比图7 和图6 可以发现,轨道交通站点周边平均职住密度分布的b 系数降到了0.068 和0.061,从分布趋势来看,向心聚集性的趋势减弱,这与上海的趋势相同。

图6 北京各环带内轨道站点周边职住密度与环带总职住密度的对比

图7 北京0~ 45 km 范围内站点周边平均职住密度

将研究范围划分为距市中心0~ 15 km(五环内)、15~ 30 km(六环)和30~ 45 km(北京市大多数轨道交通的外围终点站所在地),进一步分析不同范围内职住密度分布的差异性。如图8 所示,从就业密度来看,不管是否处于站点区域周边,15 km内的就业岗位密度衰减最为明显;且越靠近城市核心区域,就业岗位密度的变化梯度越大,集聚性特征越明显,这是因为北京市核心地区聚集了绝大多数的第三产业。从城市中心到远郊外围地区,轨道交通站点周边职住密度的衰减呈现逐渐平缓的趋势。在距中心30 km 外的远郊外围地区,轨道交通站点周边人口和就业岗位的向心发展趋势减弱,且大多数站点周边职住密度的变化要小于市域职住密度的变化。与就业岗位密度变化相比,居住人口密度变化在3 个研究范围内的变化梯度均相对较小,由于对人口分布的控制,在距中心15 km 范围内,人口密度的变化反而最为平缓。

图8 北京市域与站点周边职住密度变化梯度b 值比较

由此可以看出,不同范围内职住密度分布和衰减速度的差异性较为明显,部分站点周边职住向心性与聚集性甚至低于市域水平。与站点周边相比,轨道交通网络沿线的整体职住密度相比非沿线区域,职住人口均呈现出显著的向心性与集聚性,这可能是由于各站点职住分布不均匀而导致站点周边与轨道交通网络沿线的结果出现了一定差异。因此,对各个站点周边的数据进行整合与分析,有助于具体分析轨道交通对北京市职住密度分布的影响。

4.2 同一环带内轨道站点周边职住密度对比

在轨道交通覆盖的最大范围45 km 内,除了不同环带间的职住密度会体现出不同特征,同环带之间的不同轨道站点也对其周边区域职住密度产生的影响存在较大差异。如图9所示,各环带所有轨道交通的职住密度最值点都被筛选出来以进行对比分析。在距中心30 km 之外的各环带,职住密度最值的站点从空间结构上有较高的相似性,如郊区的顺义区、昌平区、大兴区、房山区等,拥有最大职住密度的站点完全重合,均位于北京市郊区的区中心,职住平衡且集聚于数个特定区域。在六环以内,职住最值站点的空间分布符合北京市总体职住空间结构的特点。例如,就业岗位密度在城市的西北部(中关村)与东部(CBD)等区域达到最大值,而居住人口主要集聚在就业岗位密度最大值地点附近。这里存在两种不同的情况,第一种是在类似城市东南部的区域还留有计划经济时代“单位”格局的影子,如崇文门街道、潘家园社区等;第二种是类似城市西北部,且地价或租金相对便宜的区域,如西北旺地区、马连洼街道等。

图9 北京市同环带站点平均职住密度的最值分布

表1 中详细罗列了各环带范围内,所有职住密度最值站点的名称。可以看出,在各环带内,职住密度最高的站点能达到环带平均值的1.3~ 3.8 倍,而最低的站点只有平均值的0.05~ 0.43,个体值差异较大;在15 km 环带的站点中,职住密度最值甚至可以相差约24 倍。在30 km以内,职住密度最大的站点清晰地勾勒出北京市就业与居住由内向外延伸的轨迹。以就业为例,位于0~ 6 km北京市核心区的王府井、永安里站是连接CBD 就业区的重要轨道交通节点,并辗转到9~ 12 km 的苏州街站一带的中关村区域,再延伸到颐和园附近的知春路站;以居住为例,位于0~ 6 km 北京市核心区的磁器口、达官营站分别连接位于崇文门、广安门附近的高密度住宅区,并一路延伸到6~ 9 km 的潘家园站(潘家园社区),再反向延伸到海淀黄庄站附近的科教文区域。职住密度均较低的站点大多处在市区内的一些知名景区或者体育场馆周围。在18~ 21 km以外的环带,职住密度最大和最小的车站均为同一车站,不再发生变化,从侧面反映了北京市大多数近远郊环带内就业岗位和居住人口的中心较为靠近。

表1 0~ 45 km 不同环带平均职住密度最值的轨道站点细节

5 结论与建议

综上所述,历史传承、行政规划、市场规律与个体选择共同造就了北京市职住密度分布的现状。首先,北京市现今的城市职住空间结构是在遵循原本城市空间历史路径的基础上,不断自主演化而来;其次,北京市的行政与城市规划对其职住空间结构的塑造有较强的规范约束性;再次,随着北京市土地使用和住房市场化政策的完善,市场规律在其职住空间的形成中起到了关键性作用;最后,企业和市民的自主选择从中微观层面影响着北京市职住密度分布,其选择行为对城市空间形态也带来了不容忽视的影响。

(1)在区域、次区域尺度,轨道交通不仅成了日常通勤不可缺少的方式,也在一定程度上改变着城市职住形态。与上海市类似,北京市轨道交通在整体上对居住人口与就业岗位的空间分布有一定调节作用。经过对北京市出行数据的分析,北京职住密度的空间结构现状被具象化出来。从整体上来看,北京的职住结构仍呈现出“大聚集,小分散”的空间分布,分散在天安门东站一定距离内的不同方向上。北京市的就业岗位和就业人口在核心区内都具一定的集聚性,且就业岗位的衰减趋势比居住人口更显著。与上海市相比,尽管北京市就业岗位的聚集度比上海略高,但其核心区内的人口聚集度明显低于上海,大量居住人口被挤压到了核心区以外的区域;同时,部分区域轨道站点周围区域的职住密度偏低,聚集性与向心性并不明显。随着轨道交通站点设施影响范围内职住密度的显著提升,新的就业与居住中心初现雏形,这对北京现状的改善具有积极意义。

(2)在城市尺度,北京市历次城市总体规划始终强调“由城市中心区向近远郊区疏解就业与居住压力,形成分散集团式”布局。在最新版的《北京城市总体规划(2016 年——2035 年)》中,提出北京未来的人口规模将控制在2300 万以内,计划建设用地不增反减。北京的城市空间结构正从“两轴、两带、多中心”逐渐过渡到“一主、一副、两轴、多点”[13]。通过对北京市出行数据的分析,可以看出:北京核心区中心职能过重,内部大量公共服务挤占了过多的城市用地,亟需转移部分职能到城市的副中心(通州、顺义、大兴等)乃至京津冀都市圈的其他区域;更重要的是,北京目前的空间规划与轨道网络建设的脱节现象仍较为明显。大量的就业岗位与居住人口并不分布在轨道站点附近,大大弱化了轨道交通乃至TOD 带来的积极作用。因此,轨道交通网络可以目前的中心地铁网络向外延伸,衔接市郊铁路、城际快速铁路等以加强核心区与其近远郊乃至整个京津冀城市圈的联系。可以说,北京轨道交通未来的发展方向必然是多层次、服务范围广且便民高效的[14]。随着现有轨道交通服务范围的逐步扩大,北京市的就业岗位和居住人口将按照总体规划的要求有序集聚,从而显著提升北京的城市竞争力。

(3)由于许多站点周边的密度较低,导致远离站点的居民选择轨道交通出行比较困难。自行车与轨道交通的衔接可以大大改善轨道交通服务的竞争力[15],从而提升在长距离出行中轨道交通对小汽车的竞争力。北京在2010 年就已经提出要全面消除自行车使用的障碍[16]。面对碳达峰的发展要求,北京的公交都市建设也应全面整合自行车系统进行改善。