周人墓葬青铜兵器器用的礼制涵义

杨 博

(中国社会科学院 古代史研究所,北京 100101)

墓葬由于特殊的埋藏形式成为考古学遗存中保留下来的极少的未被破坏之特定场景,(1)张弛:《社会权力的起源——中国史前葬仪中的社会与观念》,文物出版社,2015年,第6~7页。随葬铜礼器在墓葬中的组合、方位及其位置关系,对于判断其性质与用途,探求古人通过墓葬中的器用观念所体现之一般生活方式与礼制涵义,探讨族群文化认同均具有重要意义。笔者曾简论墓葬考古所见殷、周族群青铜礼器器用的变与常。(2)杨博:《西周初期墓葬铜礼器器用区位研究——以随州叶家山为中心》,《江汉考古》2020年第2期,第91~102页;《商周青铜文明的交流互鉴》,《中国社会科学报》2020年9月30日第6版。铜礼器之外,乐器(3)常怀颖:《西周钟镈组合与器主身份、等级研究》,《考古与文物》2010年第2期;《论商周之际铙钟随葬》,《江汉考古》2014年第1期,第54~64页;《楚地钟镈编列制度形成初论》,中国社会科学院考古研究所夏商周考古研究室编:《三代考古(六)》,科学出版社,2019年,第393~424页;张闻捷:《周代葬钟制度与乐悬制度》,《考古学报》2017年第1期,第49~72页;《葬钟陈列与周代乐悬制度》,《音乐艺术》2020年第1期,第98~109页。、车马器(4)张礼艳:《略论丰镐地区西周时期车马埋葬的特点》,《中国历史文物》2010年第5期,第47~56页;付仲杨:《略论西周时期车马埋葬制度——以丰镐、周原和雒邑三个都城遗址为例》,中国社会科学院考古研究所夏商周考古研究室编:《三代考古(四)》,科学出版社,2011年,第345~374页;常怀颖:《曾侯墓的葬车及相关问题》,《江汉考古》2015年第5期,第53~78页;《周初“三都”的葬车及其相关问题》,北京大学中国考古学研究中心、北京大学震旦古代文明研究中心编:《古代文明(第10卷)》,上海古籍出版社,2016年,第179~204页;《殷墟车马器补议》,《江汉考古》2019年第5期,第59~70页;《商周之际关中西部的车马埋葬》,北京大学考古文博学院、北京大学中国考古学研究中心编:《考古学研究(十一)》,科学出版社,2020年,第13~38页;张礼艳、陈园:《西周都邑车马埋葬的东西差异与含义变迁》,《中国国家博物馆馆刊》2020年第6期,第30~40页。、兵器(5)张天恩:《中原地区西周青铜短剑简论》,《文物》2001年第4期,第77~83页;石岩:《中国北方先秦时期青铜镞研究》,黑龙江人民出版社,2008年;井中伟:《早期中国青铜戈·戟研究》,科学出版社,2011年;曹斌:《商周铜昜研究》,《考古与文物》2011年第3期,第32~41页。的器用诸层面,学者均已做过卓有成效的工作。青铜礼器一般多见于商周贵族墓葬,相较而言,青铜兵器的使用似更广泛。其中有原称为铜泡的,因琉璃河墓地所出有自名“匽侯舞鍚”,可知其为铜鍚(6)成东:《先秦时期的盾》,《考古》1989年第1期,第73~82页;陈平:《克罍、克盉铭文及其有关问题》,《考古》1991年第9期,第77~88页;刘昭瑞:《说鍚》,《考古》1993年第1期,第68~72页;何驽、罗明:《两周大武舞道具考略》,《考古与文物》2005年第5期,第44~52页;王恩田:《释昜》,陕西师范大学、宝鸡青铜器博物馆编:《黄盛璋先生八秩华诞纪念文集》,中国教育文化出版社,2005年,第91~98页;王志友、赵丛苍:《论城洋铜器群中青铜泡、人面与兽面饰及弯形器的用途》,文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室、西北大学文化遗产与考古学研究中心编:《西部考古(第三辑)》,三秦出版社,2008年,第91~103页;曹玮:《商周时期的圆形盾昜》,《汉中出土商代青铜器(四)》,巴蜀书社,2011年,第298~331页。。曹斌先生继又论述其作为盾鍚与铜戈组成西土族群墓葬中最常见的兵器组合(7)曹斌:《商周铜昜研究》,《考古与文物》2011年第3期,第32~41页。,受到学者的重视(8)常怀颖:《周初“三都”的葬车及其相关问题》,北京大学中国考古学研究中心、北京大学震旦古代文明研究中心编:《古代文明(第10卷)》,上海古籍出版社,2016年,第179~204页;杨广帅、石磊:《试论周代墓葬中的“朱干玉戚”》,《河南博物院院刊》2020年第2期,第64~75页。。考察墓葬中随葬器物的器用区位,判断器物的固定组合,并藉此探究兵器器用与周人礼制、族群文化间的关系,是笔者下文拟探讨的问题。

一、周人墓葬兵器器用的戈与盾鍚基本组合

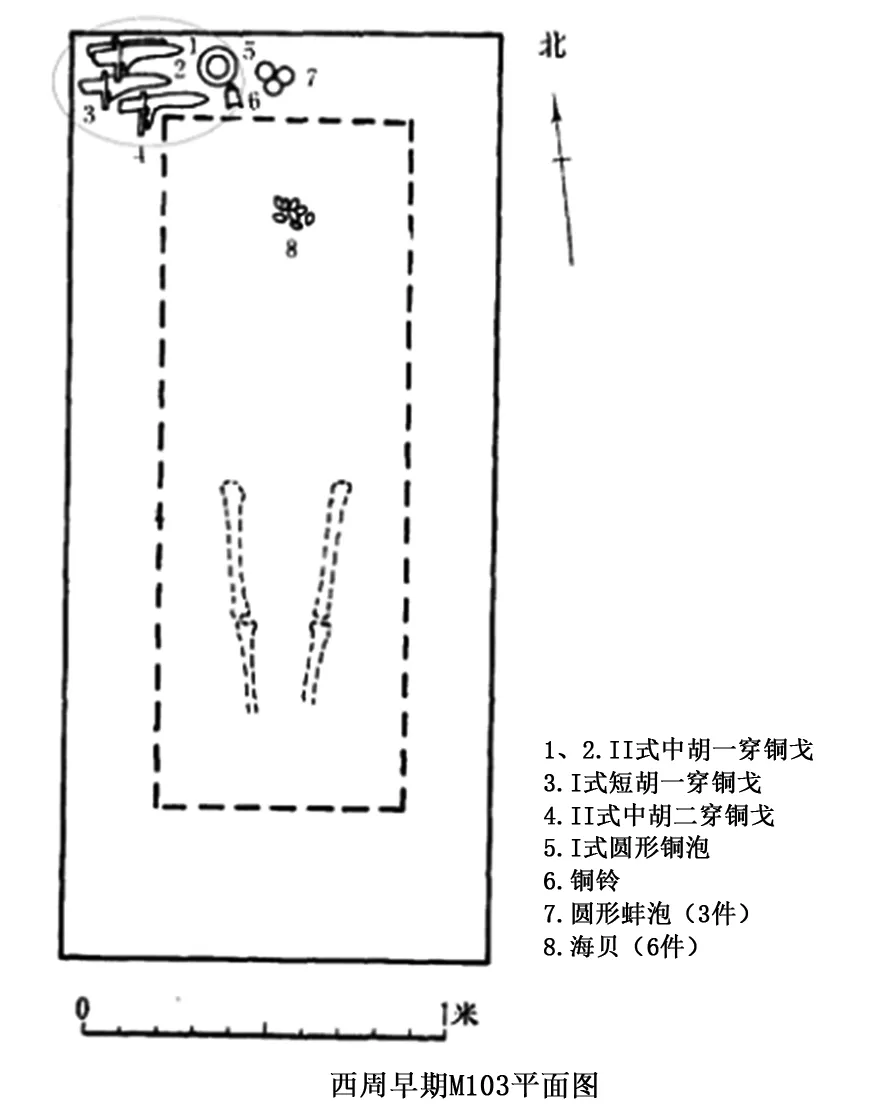

图一:北窑M103随葬铜戈、盾鍚组合

琉璃河墓地所出“匽侯舞鍚”,李学勤先生早年即结合传世文献,据其自名,指出其功用为盾饰,主要是通过其沿面上的钉孔固定在漆木盾上。(9)晏琬(李学勤):《北京、辽宁出土青铜器与周初的燕》,《考古》1975年第5期,第274~279页;后修订收入《新出青铜器研究》(增订版),人民美术出版社,2018年,第40~46页。曹斌先生亦指出,从先周到西周,关中地区周人故地的岐山贺家、凤翔南指挥西村、北吕、少陵原,许多随葬铜器的小墓均为一戈一鍚的组合;在偏西的宝鸡斗鸡台、崇信于家湾,偏东的华县东阳中小型墓也有此类组合大量出土。洛阳北窑墓地虽然被盗严重,但是在西周早期中小型墓葬中,多达39座墓出土有铜昜,且基本都与铜戈共出。曲村晋国墓地、琉璃河燕国墓地、辛村卫国墓地、鹿邑长子口墓、山西翼城大河口等诸侯、国族墓地亦是如此,说明戈鍚组合是以周人为核心的西土集团的标志性器物(10)曹斌:《商周铜昜研究》,《考古与文物》2011年第3期,第32~41页。。

同样的情况亦见于叶家山西周早期曾侯墓地、滍阳岭应侯墓地,除几座侯墓之外,叶家山M107(11)湖北省文物考古研究所、随州市博物馆、出土文献与中国古代文明研究协同创新中心:《湖北随州叶家山M107 发掘简报》,《江汉考古》2016年第3期,第3~40页。、滍阳岭M242、M229、M213、M210等中小型贵族墓葬中(12)河南省文物考古研究所、平顶山市文物管理局:《平顶山应国墓地Ⅰ》,大象出版社,2012年。,戈鍚均为兵器器用的基本组合。特别是滍阳岭M213随葬铜器共4件,一件鼎之外,三件兵器即为戈、盾鍚组合(13)河南省文物考古研究所、平顶山市文物管理局:《平顶山应国墓地Ⅰ》,第381~382页。。

在过去的发掘工作中,鍚常被不加区别的泛称为铜泡。因鍚常有自名,如前述琉璃河墓地所出“匽侯舞鍚”。《礼记·效特牲》“朱干设鍚,冕而舞《大武》”的记述广为人知,郑玄注:“干,盾也。鍚,傅其背面如龟也。”明确指出其是盾上的装饰物(14)《礼记正义》卷二五《郊特牲》,《十三经注疏》(清嘉庆刊本),中华书局,2009年,第3136页。,圆形背面高高隆起如龟壳一般。当然,鍚与鋂的混淆也有文献依据,《诗·大雅·韩奕》“钩膺镂鍚”,毛传:“镂鍚,有金镂其鍚也。”郑笺:“眉上曰鍚,刻金饰之,今当卢也。”(15)《毛诗正义》卷一八~四《大雅·韩奕》,《十三经注疏》(清嘉庆刊本),第1230页。《周礼·春官·巾车》:“王之五路:一曰玉路,鍚,樊缨。”孙诒让正义:“凡马额上皆有革落,更以金饰之,则谓之鍚。”(16)孙诒让:《周礼正义》卷五二《春官·巾车》,王文锦、陈玉霞点校,中华书局,1987年,第2142~2145页。《左传》桓公二年:“鍚銮和铃,昭其声也。”杜预注:“鍚在马头。”(17)《春秋左传正义》卷五桓公二年,《十三经注疏》(清嘉庆刊本),第3783页。鍚又作鐊,《说文·金部》云:“鐊,马头饰也。”(18)段玉裁:《说文解字注》十四篇上《金部》,上海古籍出版社,1988年,第712页。《急就篇》颜师古注:“鐊,马面上饰也。以金铜为之,俗谓之当卢。”(19)《急就篇》卷三,毛晋辑:《津逮秘书》,常熟汲古阁,民国壬戌年(1922年)上海博古斋景印本,第22~23页。由此,鍚在文献中又与车马器物密切相关,即俗称的“当卢”,指的是马额头上用金铜装饰的革落。

图二 叶家山墓地出土的铜鍚(上M65:59,下M111:357)

有赖于考古实物的不断涌现,特别是叶家山曾侯墓葬的发掘,也使得鍚与铜泡中的另一类器物鋂(或称带扣)的区别愈加明显。鋂,《诗·齐风·卢令》“卢重鋂,其人美且偲。”毛传:“鋂,一环贯二也。”(20)《毛诗正义》卷五~二《齐风·卢令》,第748页。由此可知其指的是猎犬等动物脖颈上的连环。据考古发掘资料所见,鍚的体量较大,直径一般不会小于5厘米,如叶家山M28的小型鍚直径均在9厘米以上。鋂的直径则多在5厘米左右,还有直径在1-2厘米的。体量之外,鍚和鋂的另一个区别就是鋂后有横梁或者钮,而鍚则是通过沿边的钉孔来连接的。这与文献记载也是相合的,横梁(钮)特别是十字梁甚至凸起,限制其在漆木盾上装配。与之相应,动物配饰不能过大,而且又不能像盾饰鍚一样钻孔固定,只能以线穿梁(钮)佩戴在动物身上,这与考古所见鍚与兵器共存而鋂却多与车马器共出也是相符的。

在上述理解基础上,我们可以确定,不仅殷墟小屯、侯家庄等王陵区,大司空、殷墟西区、郭家庄、花园庄东等地墓葬中出土的背面带有横梁(钮)的铜泡是鋂,新近发掘的孝民屯墓地,645座墓葬遗迹中仅有SM9、SM30、SM736三处有铜泡随葬,且背面多有横梁,直径亦在2.2-3厘米上下(21)中国社会科学院考古研究所:《安阳孝民屯(四):殷商遗存·墓葬》,文物出版社,2018年,第1041页。,说明其均为鋂而非鍚。这也再次说明盾鍚作为先周及周人族群兵器器用标识物的重要性。

二、周人贵族墓葬兵器器用的“朱干玉戚”

图三:琉璃河1193号大墓墓室南壁

1.琉璃河M1193号大墓人面饰

2.琉璃河M1043号墓盾饰 3.叶家山M111半兽面饰

当然,考古所见的实物鍚也并非都是圆形,特别是伴随钺这类武器出现的,有一种人面形或者兽面形盾鍚。琉璃河M1193大墓的漆盾分处在东、西、南二层台,倚壁而立。特别是南二层台的六件漆盾保存较好,其上有人面形盾饰。(26)中国社会科学院考古研究所、北京市文物研究所琉璃河考古队:《北京琉璃河1193号大墓发掘简报》,《考古》1990年第1期,第20~31页。类似的盾饰在琉璃河M1043也有发现,高22厘米,两侧最宽处27.3厘米,粗眉,圆目,巨鼻,大口,口、目部分镂空,边沿四周有小孔。(27)琉璃河考古队:《1981~1983年琉璃河西周燕国墓地发掘简报》,《考古》1984年第5期,第405~416页。滍阳岭应侯墓地,如M232应公墓、M230应侯墓、M86应侯墓等侯墓中,亦均有人、兽面盾鍚随葬。叶家山曾侯墓地,铜面形饰是能够体现诸侯身份的器物,如M111的人首形饰、半兽面形饰、衔尾龙形饰、虎形饰、手持钺形饰等。其中半兽面形饰,M111:523与M111:526、M111:524与M111:525可分别组成完整兽面。通高27.4、横宽14.9厘米,长方形片状,角上端的折沿上有1对2个圆形小穿孔。(28)湖北省文物考古研究所、随州市博物馆:《湖北随州叶家山M111发掘简报》,《江汉考古》2020年第2期,第3~86页。琉璃河M1193的漆盾表面髹漆以朱、褐及黑色为主,联系上述盾鍚,再次印证了《礼记·效特牲》中“朱干设鍚”的记述。

如同礼器的鼎、簋基本组合一样,周人高等级贵族墓葬中的兵器器用除了铜戈、盾鍚之外,还会有矛、戟、镞、胄以及钺等。叶家山西周早期曾侯墓地中,发掘者判断整座墓地共有三位曾侯的一个重要依据,就是铜钺、铜兽面形饰、铜锭等能够体现诸侯身份的标识器物。其中至少兼有其中两种器物的只有M65、M28与M111。(29)湖北省文物考古研究所、随州市博物馆:《湖北随州叶家山M111发掘简报》,第3~86页。M65、M28的椁室南部均配有铜钺,M111更随葬有五件铜钺,其中半环形钺3件,1件有铭文“太保虘”;斧形钺两件。

叶家山侯墓所出诸类型的钺,特别是叶家山M111还出有手持钺形饰,可以与礼书中有关“朱干玉戚”的记述相印证。《说文·戉部》:“戚,戉也。”《说文》引《司马法》云:“夏执玄戉,殷执白戚,周左杖黄戉,右秉白髦。凡戉之属皆从戉。”段玉裁注:“《大雅》曰:‘干戈戚扬。’传云:‘戚,斧也。扬,钺也’。依毛传戚小于戉,扬乃得戉名。《左传》:‘戚钺秬鬯,文公受之。’戚、钺亦分二物,许则浑言之耳。”(30)段玉裁:《说文解字注》十二篇下《戉部》,第632页。文献中对于戚、钺还是有争议的,林巳奈夫、林沄先生已分别指出戚是钺的一种,形制较钺小,为两侧带有齿状扉棱的特殊形制的钺形器(31)林巳奈夫:《戚、钺总论》,《中国殷周时代の武器》,京都大学人文科学研究所,1972年,第131~139页;林沄:《说戚、我》,收入《古文字研究》(第17辑),中华书局,1989年,第198~207页。,得到学界的认同。钺、戚间虽既有相对大小之别,又有以长宽比例为主要内容的形态特征差异,但应同属斧类器物(32)钱耀鹏:《中国古代斧钺制度的初步研究》,《考古学报》2009年第1期,第1~34页。。

图五:叶家山墓地出土的铜钺

前引“朱干设鍚”,详见《礼记·郊特牲》:“诸侯之宫县,而祭以白牡,击玉磬,朱干设鍚,冕而舞《大武》,乘大路,诸侯之僭礼也。”(33)《礼记正义》卷二五《郊特牲》,第3136页。《效特牲》所云诸侯僭越之礼,即《祭统》里讲述的周公旦有勋劳于天下,成王、康王赐之以重祭,“朱干玉戚以舞《大武》,八佾以舞《大夏》,此天子之乐也,康周公,故以赐鲁。”(34)《礼记正义》卷四九《祭统》,第3488页。按照上述记载,“朱干玉戚以舞《大武》”原是周天子所用,因为周公的功勋,天子特赐给鲁国使用。“朱干玉戚”是舞《大武》的道具,杨华先生等曾总结大武舞道具主要有干、戈、玉戚三大类(35)杨华:《〈尚书·牧誓〉篇新考》,《贵州社会科学》1996年第5期,第110~112页;王贵生:《试论干戚之舞》,《西北师范大学学报(社会科学版)》2003年第3期,第45~50页。。何弩先生提出两周时期可能用铜戚代替玉戚作为大武舞道具(36)何驽、罗明:《两周大武舞道具考略》,《考古与文物》2005年第5期,第44~52页。。除叶家山M111出有玉质的戚、钺之外,竹园沟M7、M13,灵台白草坡M1、M2,张家坡M170、M183,鹿邑太清长子口M1,滍阳岭M84等西周时期诸侯、封君级别大墓中,均见有漆木盾(盾鍚、人兽面饰)、玉戚、铜戚和铜钺(斧)等随葬(37)杨广帅、石磊:《试论周代墓葬中的“朱干玉戚”》,《河南博物院院刊》2020年第2期,第64~75页。,特别是张家坡M170铜钺置于漆盾之上。两周之际,郭家庙GM21出土的曾伯戚钺,自名为“戚钺”,伴出的还有三件漆盾(38)襄樊市考古队、湖北省文物考古研究所、湖北孝襄高速公路考古队:《枣阳郭家庙曾国墓地》,科学出版社,2005年,第17~18页。。因此“朱干玉戚”似可理解为漆木盾与铜、玉质戚、钺的组合。在考古所见两周时期诸侯级别的大墓中,“朱干玉戚”是作为基本兵器组合来使用的。在此意义上,“朱干玉戚”亦可作为判断墓主身份、族群的重要标准。

图六:叶家山M111手持钺形饰

三、随葬“朱干玉戚”的礼制涵义

根据上述梳理,诸侯、封君级别的墓葬,多见铜钺、玉戚与漆盾、戈、戟等器物组合置用,而中小贵族乃至平民墓葬则见之以铜戈、盾鍚。《礼记·文王世子》孔颖达正义有“若其《大武》,则以干配戚,则《明堂位》云‘朱干玉戚冕而舞《大武》’。若其小舞,则以干配戈,则《周礼》乐师教小舞、干舞是也。”(39)《礼记正义》卷二〇《文王世子》,第3042页。《大武》用“朱干玉戚”,小舞用盾配戈,正可与墓葬考古所见分别对应。上述论断的一个重要佐证,就是琉璃河匽侯墓地所出的“匽侯舞”器。琉璃河墓地多座墓葬出“匽侯舞”铭铜器,如M252出土有“匽侯舞昜”盾饰4件。M1029出土有“匽侯舞戈”戈戟和“匽侯舞昜”盾饰。M1193出土有“匽侯舞”戈戟4件,“匽侯舞”“匽侯舞昜”盾饰若干件。学界已基本确认这些盾鍚、戈戟等属于《大武》舞器。(40)陈平:《克罍、克盉铭文及其有关问题》,《考古》1991年第9期,第77~88页。

然而,其他墓葬所出没有明确表明用途的器物是否均可视为《大武》舞器,也是一个值得认真考虑的问题。例如只有盾鍚和戈、戟等,我们就不能区分其究竟是作为舞器还是兵器随葬。(41)杨广帅、石磊:《试论周代墓葬中的“朱干玉戚”》,《河南博物院院刊》2020年第2期,第64~75页。“朱干玉戚”系列亦是如此,窒碍之处主要有以下两端:

其二,由铜器自名看,专门用途的《大武》舞器与兵器应有区别。在盛行《大武》舞的两周时期,《周礼·夏官·司戈盾》云:“掌戈盾之物而颁之。祭祀,授旅贲殳,故士戈盾。授舞者兵,亦如之。”(45)《周礼注疏》卷三二《夏官·司戈盾》,《十三经注疏》(清嘉庆刊本),第1847页。《周礼·春官·司干》:“司干掌舞器。祭祀,舞者既陈,则授舞器,既舞则受之。既,已也。受取藏之。宾飨亦如之。”(46)《周礼注疏》卷二四《春官·司干》,第1732页。这样看来,武舞所用之兵器,特设有专人保管,与一般兵器是有着严格区别的。这也是“匽侯舞”器以“舞”字标明其用途的原因。《司干》续言:“大丧,廞舞器,及葬,奉而藏之。”(47)《周礼注疏》卷二四《春官·司干》,第1732页。司干在王侯大丧之时,要将其所掌管的舞器陈列,并于下葬之时奉送到墓圹中埋藏,可见墓葬有随葬“舞器”的礼俗。除了M1193侯墓之外,舞器在琉璃河遗址的殷遗民墓葬中也有出现,如中I区2002M2即随葬有“匽侯舞鍚”盾饰,(48)北京市文物研究所:《琉璃河遗址新发掘的西周墓葬》,国家文物局主编:《2002中国重要考古发现》,文物出版社,2003年,第42~46页。学者指出这或因为墓主生前曾是荷戈执盾作武舞的将士。(49)陈平:《克罍、克盉铭文及其有关问题》,《考古》1991年第9期,第77~88页。照此理解,这类墓葬中的“舞器”随葬,昭示的是墓主的职事,而非器物所代表的等级。

另外需要补充的是,西周早期周人墓葬中还多见只随葬兵器戈,并伴有毁兵葬俗的,如陕西铜川耀州区石柱活龙村西周墓地,33座中小型竖穴土坑墓,随葬器物以鬲、罐为主,其中M19、M24、M25、M31、M33、M38等六座墓葬各有一件青铜戈,均为毁兵。(50)陕西省考古研究院、铜川市考古研究所:《陕西铜川耀州区石柱活龙村西周墓地发掘简报》,《考古与文物》2019年第6期,第10~21页。毁兵葬俗过去多认为属于周人固有的习俗,(51)张明东:《略论商周墓葬的毁兵葬俗》,《中国历史文物》2005年第4期,第72~79页;井中伟:《西周墓中“毁兵”葬俗的考古学观察》,《考古与文物》2006年第4期,第47~59页。学者近来系统考察郑州商城T166M6、CNM6、C7M54,安阳殷墟武官村北M1,苗圃北地M118、M19,王陵东区M260,小屯村北M5、M18,大司空村M539,花园庄东地M54,戚家庄东M269,大司空村T0206M10,王裕口村南地M94,郭家庄东南赛格金地M13、M18、M17,王裕口村1号楼M2、M6,郭家庄M160,刘家庄北地宜家苑小区M33,大司空村M289、M304、M136和M303,薛家庄M1,大司空村M034、M050,徐家桥M3,以及刘家庄北地M20、M89等诸多商墓中普遍存在的毁兵情况,指出商人以毁兵随葬不是偶见现象,它在商墓中有相当多的发现。(52)要二峰:《商代墓葬中的“毁兵”现象——西周“毁兵”葬俗探源》,朱岩石主编:《考古学集刊(第21集)》,社会科学文献出版社,2018年,第84~104页。从二里头四期偏晚的T166M6直至殷墟四期晚段,有商一代都存在毁兵随葬的风气。毁兵的种类,早商主要是戈,随着盘庚迁殷后随葬兵器种类的丰富,戈、矛、钺等也逐渐被纳入。损毁兵器的方式也与周人相似,分为折断与折弯两种。从数量上看,早商的毁兵墓较少;殷墟时期,毁兵墓分布范围几乎遍及王都所有墓区,尤其是殷墟三期,殷人的毁兵墓最多;殷墟四期相对于三期数量明显下降,显示商人毁兵随葬的风气似乎开始衰落,这与商墓随葬兵器的发展趋势是基本吻合的。毁兵葬俗孕育于商文化中,存在一个经由老牛坡墓地自东向西的传播过程,只是在殷墟晚期衰落,而为周人所发扬光大。

由上述毁兵葬俗分析,虽然目前在殷墟稀见戈、鍚组合,但是前述盘龙城遗址四期墓葬小嘴M3,在墓室北部也发现有戈鍚组合随葬。(53)武汉大学历史学院、湖北省文物考古研究所、盘龙城遗址博物院:《武汉市盘龙城遗址小嘴M3发掘简报》,《江汉考古》2018年第5期,第33~40页。商人可能亦并非完全摒弃戈鍚组合的形式,惟此问题的明确似有赖于考古新发现的进一步验证。

《论语·为政》中有孔子“周因于殷礼,所损益,可知也”(54)《论语注疏》卷二《为政》,《十三经注疏》(清嘉庆刊本),第5349页。的论述,“周礼”形成过程中必然会对商人礼制有所继承、损益,这也是容易理解的。笔者曾经注意到,西周早期贵族墓葬随葬青铜礼器,周人与殷遗民最大的区别并不是在器类上,而是摆放位置。特别是族氏铭文器物在墓主人的器用组合中,起到的是其作为尊、卣等类的单纯器物功能而与铭文无涉。(55)杨博:《西周初期墓葬铜礼器器用区位研究——以随州叶家山为中心》,《江汉考古》2020年第2期,第91~102页。由上述粗浅的讨论亦可以发现,西周墓葬随葬兵器因身份等级不同,存在铜戈盾鍚组合与“朱干玉戚”之别,其中戈鍚组合为基本组合。审慎起见,“朱干玉戚”是否均属《大武》舞器,尚需要更多的证据特别是“自名”来证明。然而,无论是戈鍚还是戚盾,其器用的礼制涵义不仅在于揭示墓主性别、身份,对于周人礼制乃至族群文化认同的确立均具有不可替代的重要价值。因其形而更其意,似恰是周人礼制构建中的重要原则之一。