2013~2019安徽省NDVI时空变化特征分析

顾 昕,杨 洁,高良敏,陈晓晴

(安徽理工大学地球与环境学院,安徽 淮南 232001)

植被是常见且重要的地球表面土地覆盖形式之一,对能量平衡、气候变化、水文变化以及生物化学循环有着重要影响,而且还能够维护生态平衡、促进地区可持续发展。植被是一种有着明显的年际变化特点和季节变化特点的敏感性指标,由气候因素和人为因素共同作用对环境产生影响。随着遥感观测技术的逐步发展,首先利用卫星遥感技术得到植被指数产品,进而进行植被监测及地表覆盖情况变化分析的这类研究愈来愈多,植被指数早已广泛应用于生态环境研究等领域。到目前为止已经使用过的植被指数达到几十种,其中包括:比值植被指数(Ratio Vegetation Index,RVI)、归一化植被指数(Normalized Differential Vegetation Index,NDVI)、改进植被指数(Agriculture Vegetation Index,AVI)等,在这几十种植被指数中,NDVI的应用最为广泛。NDVI基于绿光中植物叶绿素的强烈吸收,并且植被状态是由红外波段(Ifrared,IR)和近红外波段(Near Ifrared,NIR)反射率的归一化组合来表示。NDVI的取值范围是-1到1,NDVI的值越大,植被覆盖度就越好。NDVI是陆地表面植被生长状况的指示因子,对分析研究农作物生长、生态系统监测以及覆盖情况变化有着重要作用。

近年来,国内外研究人员对不同地区的植被动态变化趋势进行了大量研究。文献[7] 等基于AVHRR、GIMMS(1982~2006a)和MODIS NDVI(2000~2010a)的数据,研究了1982~2010a蒙古平原的NDVI和气候因子的相关性。研究结果显示,1990a以前,NDVI值与气温和降水量有关,随着它们值的增加而增大;但1990a以后,NDVI值随着气温和降水量的增加而减小。文献[8]利用2000~2014a MODIS-NDVI遥感数据及气候数据,研究了黄河源区植被NDVI时空变化特点。研究表明,2000~2014a黄河源区植被NDVI在时间变化上表现为缓慢增大,空间变化上则呈现出由东南向西北逐渐减小的趋势。

安徽省由于所在位置敏感,地形地貌复杂,生态系统多样。随着改革开放的不断深入,安徽省的社会经济不断发展,同时植被特征也发生相应变化,人类社会和生态环境相互作用的影响也越来越明显。本研究基于2013~2019a安徽省长时序MODIS-NDVI数据,研究近7年安徽省NDVI的时空变化特征及其演变规律,同时结合降水资料对NDVI与降水的相关性进行探讨,以期为安徽省的生态环境保护、生态文明建设及经济可持续稳定发展提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

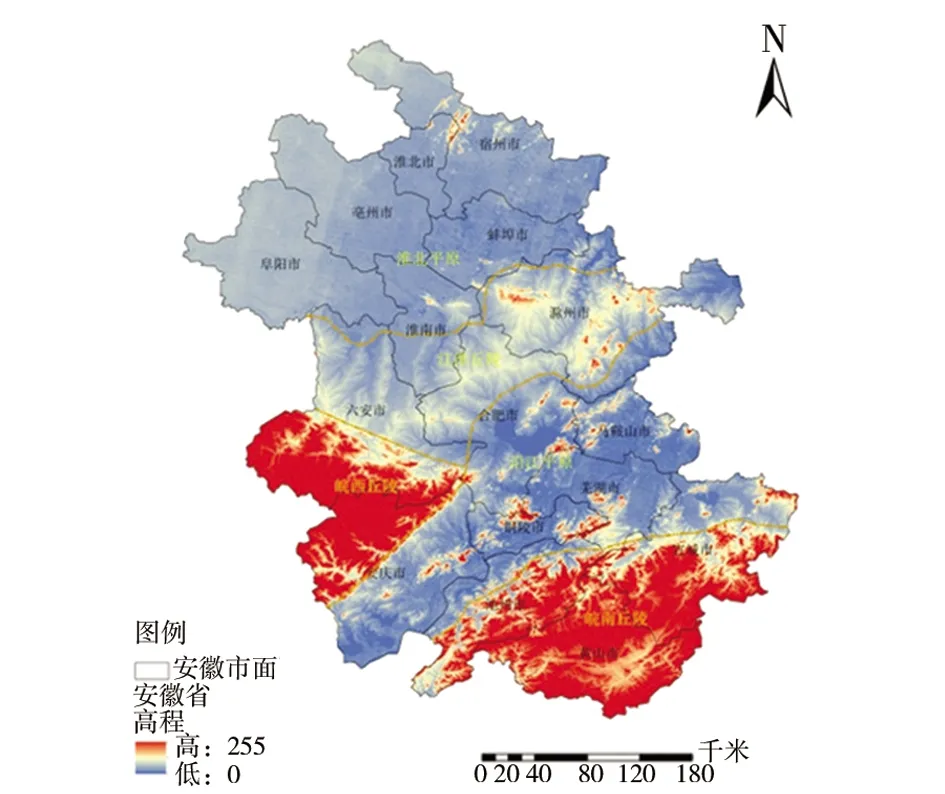

安徽位于我国华东地区,介于东经114°54′~119°37′,北纬29°41′~34°38′之间,东连江苏,西接河南、湖北,东南接浙江,南邻江西,北靠山东,总面积14.01万平方千米。安徽省地处暖温带与亚热带过度地区,且地貌复杂分为淮河平原区、淮北平原区、江淮丘陵区、沿江平原区、皖南丘陵区和皖西丘陵区这五大地貌区。2019a末,安徽省生产总值3.7万亿元,比上年增长7.5%,经济发展迅速(见图1)。

图1 安徽省高程图

1.2 数据准备

本文遥感数据来自于美国国家宇航局(NASA)公布的Terra-MOD13Q1 16D 数据集(2013~2019a), 空间分辨率为250m, 数据集包含 483张遥感影像。 利用NASA研发的MRT工具对2013~2019aMODIS-NDVI影像数据进行空间投影变换,投影方式为UTM投影,坐标系为GCS-WGS-84坐标系,将HDF格式数据转换为TIFF格式。利用ArcGIS软件上使用在该地理坐标系统的安徽省矢量图层对其进行裁剪并在ENVI软件中消除影像异常值,最终得到该区NDVI数据。在研究近7a安徽省NDVI变化特征及演变规律中,将年均NDVI和季均NDVI作为研究指标,分析植被各个阶段的时空变化特征。

数字高程模型(Digital elevation model,DEM)数据在地理空间云平台下载,空间分辨率为30m,在ArcGIS软件中经过裁剪、投影转换、重分类等处理,改变其原有的空间分辨率。

1.3 研究方法

1)最大合成法 植被的最好长势可以通过植被指数的最大值进行反映,由于该文影像数据过大,最大化可以轻松实施,且精度较高,故本文提取了年最大化NDVI。利用软件工具,对每年影像采用最大值合成法进行处理,最后获取年最大NDVI数据,提取该年植被长势最好时期的植被覆盖信息,共提取了安徽省2013~2019a 7年的NDVI最大值。计算公式如所示

NDVI=max(NDVI)

(1)

式中:NDVI为第i

个月的NDVI值;NDVI指第i

个月上半月或下半月的NDVI值。本研究最大合成法采用Python代码批量运行处理。2)均值法 月数据由各旬数据通过最大值法合成,再根据月数据均值法得到安徽省2013~2019年年均NDVI值,从而消除了不同区域季节变化对NDVI值变化的影响。季均NDVI值计算与年均NDVI值的计算方法一致,计算公式如所示

(2)

式中:NDVI为第i

年NDVI值;n

为研究时间序列长度,本文取7。3)一元线性回归趋势分析法 本研究采用基于最小二乘的一元线性回归趋势分析方法,模拟每个栅格点NDVI的变化趋势,以每个栅格点NDVI时间变化特征反映其空间变化规律, 计算公式如式(3)所示

(3)

式中:k

为像元回归方程的斜率,p

为第i

年NDVI均值,n

为研究年限,变量i

从1到n

。若k

>0,则该像元NDVI具有上升趋势,且数值越大,增加越明显;k

<0,则该像元NDVI具有下降趋势。4)偏相关分析

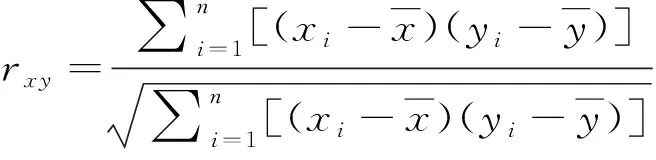

计算公式为

(4)

(5)

式中:r

,为剔除变量y

的影响后,变量x

和z

的偏相关系数,r

、r

、r

分别是变量x

和z

,变量x

和y

,变量y

和z

的简单相关系数。相关系数的显著性检验用t检验法。计算公式为

(6)

式中:n

为样本数量;m

为自变量数量。2 结果与分析

2.1 NDVI时间变化特征

运用Arcgis软件的栅格计算器,由最大合成法算出月NDVI值,分别求取多年年均和季均NDVI值,绘制得到安徽省2013~2019a年均 NDVI及各季NDVI变化趋势图(见图2)。

图2 安徽省2013~2019a年均及各季NDVI变化趋

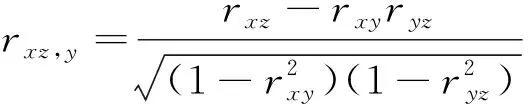

由图2和表1可知,安徽省NDVI随时间的增加呈上升趋势,年均、春均、夏均和夏均变化率分别为年0.003 87、0.003 30、0.002 71和0.003 79,表明这7年来安徽省NDVI得到明显改善。年均NDVI值最低为0.57(2016a),最高值为0.64(2019a)。每个季节的NDVI值都表现为波动增加的趋势,其中夏季NDVI值明显高于春秋两季,且夏季NDVI随年份变化波动较大,年季NDVI变化波动最小。

表1 安徽省2013~2019a NDVI变化趋势回归方程

2.2 NDVI空间变化特征

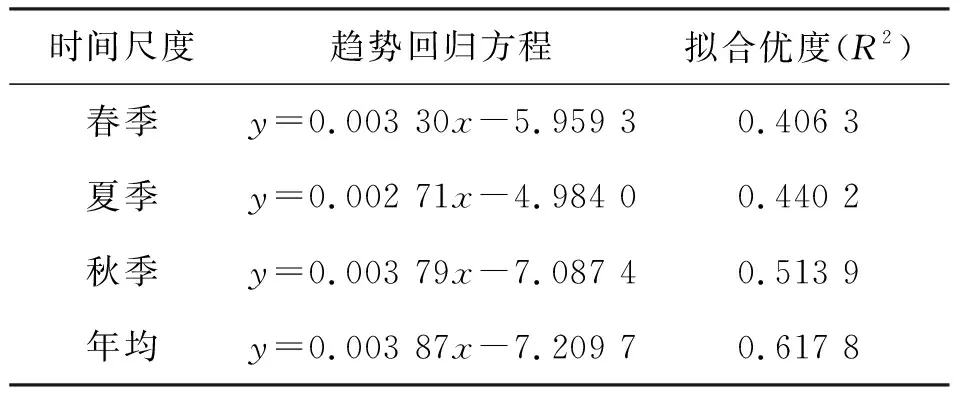

1) NDVI空间分布特征 基于像元尺度得到2013~2019a安徽省年均及季均NDVI值,得出安徽省年均及各季NDVI空间分布图(见图3)。

图3 安徽省2013~2019a年均及季均NDVI空间分布

从图3可知,安徽省NDVI空间分布呈现出显著的区域性差异。淮北平原地区(阜阳市、亳州市、淮北市、宿州市、蚌埠市和淮南市)NDVI值在0.4~0.6之间,城市附近的NDVI值处于0.2~0.3之间。淮北平原地区主要为暖温带半湿润气候,地带性土壤为棕壤,由于该区是中国最古老的农业垦植区之一,农耕历史悠久,人类活动频繁,绝大部分自然植被已很难见到,大部分地区都已成为农田或庄园。该区农业以旱生作物为主,沿淮发展水稻生产,所以NDVI值处于中间水平。位于江淮台地丘陵区的六安市北部、滁州市、合肥市等地NDVI值为0.2~0.5,该地区由于城市化严重,人类活动频繁,对NDVI值影响较大,所以NDVI值较小。位于大别山区和皖南山区的六安市南部、安庆市北部、池州市、宣城市及黄山市主要地貌类型为山地,人类活动相对较小,植被类型较丰富,NDVI值较高为0.7~0.9。位于沿江平原区的安庆市南部、铜陵市、芜湖市和马鞍山市其西部地带性植被类型为常绿阔叶林,但由于城市化的发展导致目前成片分布的常绿阔叶林已不多见,NDVI值为0.3~0.6。

根据各季NDVI的空间分布来看,安徽省春、夏和秋季NDVI空间分布呈现显著差异,表明安徽省NDVI空间分布具有明显的季节性差异。春季安徽省NDVI值处于0.4~0.8,夏季NDVI值处于0.5~0.9,秋季NDVI值处于0.3~0.8。淮河以北春季的NDVI值显著的高于淮河以南的粮食产区,淮河以北多种植秋小麦、水稻、花生、大豆、棉花类作物,其中以秋小麦和水稻为主要的粮食作物,春季正处于秋小麦的生长旺盛期,而淮河以南地区则以早稻为主,春季早稻刚刚播种,所以春季NDVI图中淮河以北地区的值大于淮河以南地区。淮河以北的秋小麦于每年6月左右进行夏收,夏收过后水量丰富的地区会种植中晚稻,水量缺乏的地区种植其他经济作物,而淮河以南的早稻则进入了生长旺盛成熟期,所以夏季NDVI值淮河以南又会高于淮河以北。安徽大别山区和皖南山区的NDVI值随着季节的变化也有明显的改变,由于维度的不同,春季皖南山区的NDVI大于大别山区,而夏季大别山区NDVI则略大于南部的山区,到了秋季大别山区的NDVI值又会小于南部地区,这符合纬度差异造成的温度气候差异所带来的树木生长周期的差异性。

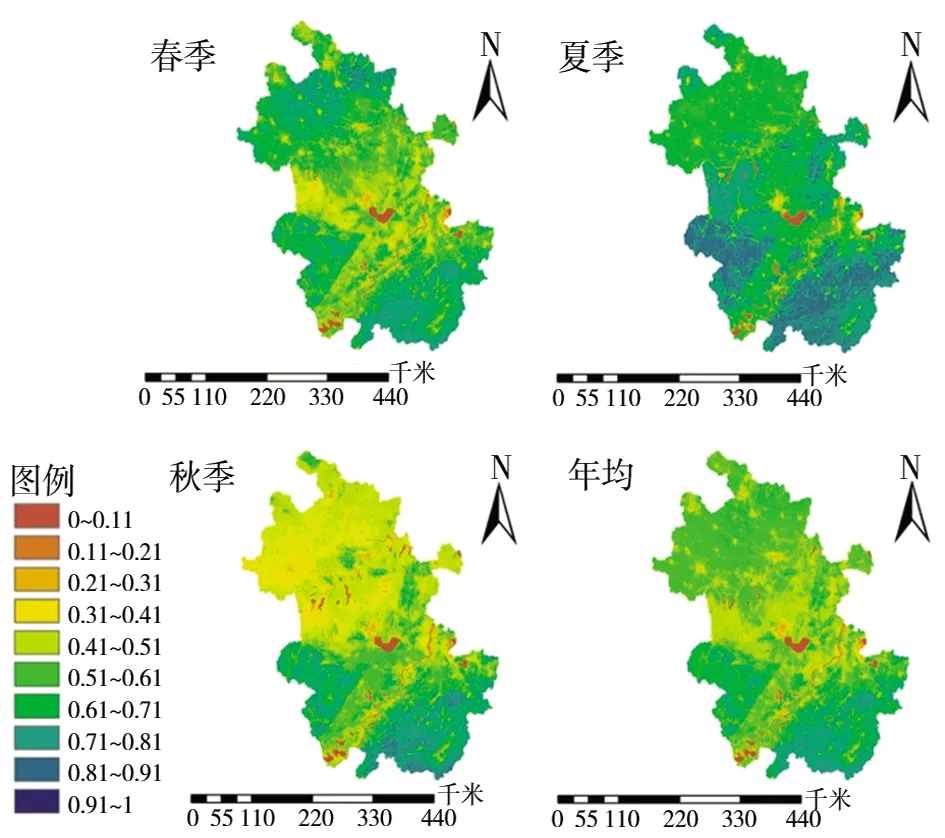

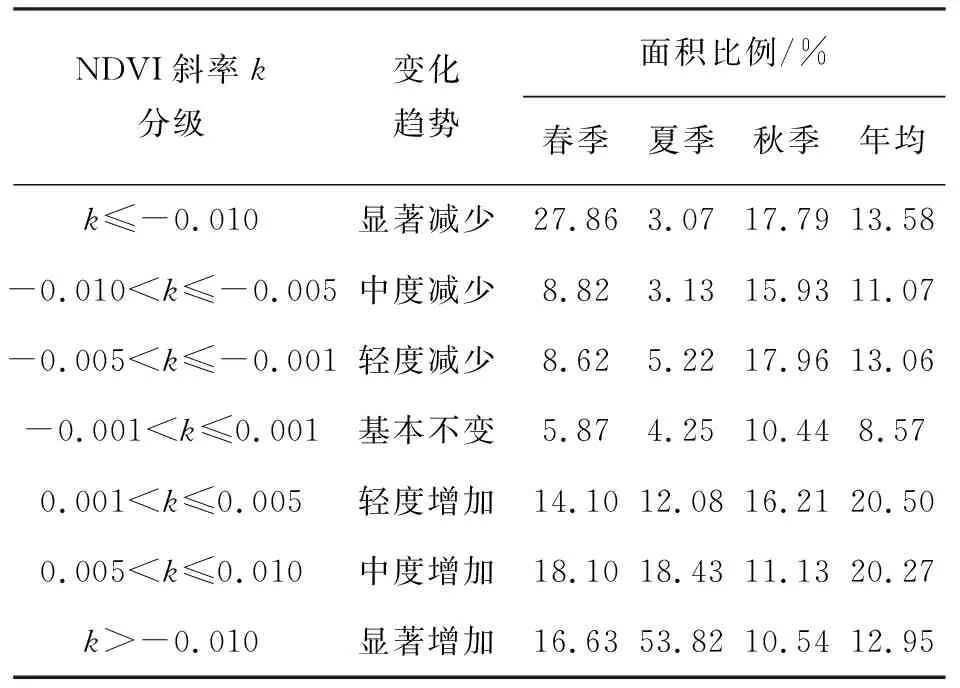

2) NDVI变化趋势水平分布特征 安徽省于2003a响应国家退耕还林政策,现对第二个十年阶段2013~2019a年均和季均NDVI数据,根据一元线性回归趋势法得出安徽省NDVI变化趋势,再运用自然分类法将结果分为显著减少、中度减少、轻度减少、基本不变、轻度增加、中度增加和显著增加7个等级,分级标准表如表2所示。同时借助ArcGIS软件进行空间数据处理,得到年均和各季NDVI变化趋势空间分布图,并根据重分类统计得到安徽省2013~2019a年均及各季NDVI变化面积比例统计表。

表2 年均及季均NDVI变化趋势面积比例

依照安徽省NDVI变化趋势斜率值,本文把安徽省NDVI变化情况分成7个等级,分别为显著减少、中度减少、轻度减少、基本不变、轻度增加、中度增加和显著增加,分级标准表如表2所示。根据图4的年际尺度来看,安徽省植被中度增加和轻微增加的区域面积共为57 180km,占总面积的40.77%,主要位于安徽省淮河平原区北部、安徽省皖西丘陵山地区以及安徽省皖南丘陵山地区部分区域;而在淮河平原区东北部、江淮丘陵区东北部以及皖南山地丘陵区的局部区域植被覆盖显著增加,宿州市、合肥市、池州市、黄山市和宣城市尤为突出,表明国家推行的退耕还林政策效果显著且合肥市对城市绿化建设在不断推动;植被覆盖中度退化和轻微退化区域面积共33 844km,占总面积的25.12%,大部分位于安徽省沿江平原区长江两侧以及东北部、安徽省淮河平原区西南部以及各城市中心区域;而在淮北平原西部和江淮丘陵中部的阜阳市、淮南市和滁州市,植被覆盖发生显著减少,区域面积为19 046km,仅占总面积的13.58%,表明这三个城市对本市城市化建设不断推动,人类活动频繁,在NDVI的变化起负作用。由于城市有沿江、环湖发展的特点,因此位于长江以及巢湖等区域周边植被覆盖状况退化较为显著。

根据图4季节尺度可得,夏季安徽省植被覆盖度大面积增加,植被覆盖面积仅在皖西丘陵山区以及皖南丘陵山区南部出现中度或严重退化,而在江淮丘陵区的滁州市西部以及淮河平原区的东南部的少量地区出现中度减少。夏季植被覆盖度出现中度增加及显著增加区域面积基本覆盖了除去皖南、皖西丘陵山区的整个安徽省境内。

图4 2013~2019a年均及季均NDVI变化趋势图

春季安徽省植被覆盖变化趋势呈现南部稳定、北部退化的现象。春季植被覆盖基乎不变区域主要分布在淮河平原区北部以及皖西、皖南丘陵山区。春季植被覆盖中度减少和显著减少区域主要位于淮河平原区南部、江淮丘陵区以及芜湖市和合肥南部部分地区。春季植被覆盖轻度、中度增加以及显著增加区域主要分布在淮河平原区的亳州市、淮北市和蚌埠市南部的大部分地区以及江淮丘陵区的西部和南部。

秋季安徽省植被覆盖度在皖西、皖南丘陵山区以及江淮丘陵区较春季均有所上升。覆盖面积基本保持不变的区域有皖南丘陵山区北部、皖西丘陵山区北部、沿江平原区西南部以及合肥市周围,此外,可以看到合肥市周围的植被覆盖率四季变化波动不大,原因在于合肥市对于植被覆盖的控制管理水平较高。在淮河平原区北部以及沿江平原区的沿江两侧区域植被覆盖程度发生轻微或显著下降。

2.3 安徽省植被覆盖程度变化及影响因素

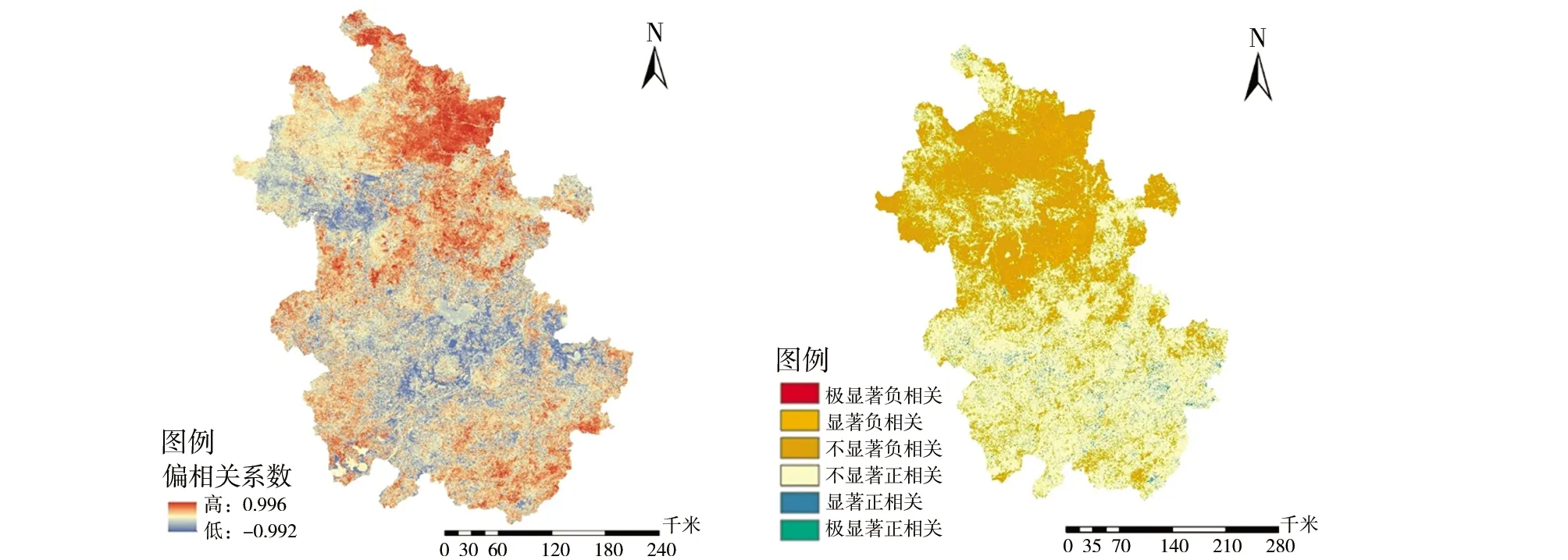

在植被生长的过程中,水和热量无疑是必需的两种元素,因此运用ArcGIS软件将温度和降水作为影响因子与安徽省NDVI做相关性分析,并利用皮尔逊相关系数对其进行逐像元相关分析和偏相关分析并利用t检验将其相关性分为极显著相关、显著相关、不显著相关、不显著负相关、显著负相关和极显著负相关6个等级,结果如图5和图6所示。

图5 NDVI与气温偏相关系数和显著性水平分布

图6 NDVI与降雨偏相关系数和显著水平分布

图5所示,NDVI与气温因子的偏相关系数分布在-0.962~0.985范围内分布,空间上正相关像元占54.95%,通过0.01和0.05显著性水平检验的比例分别为0.26%和2.20%,基本分布在皖西丘陵、沿江平原和皖南丘陵的六安市、安庆市、铜陵市、芜湖市和宣城市。NDVI与降雨偏相关系数分布在-0.992~0.995,空间上正相关像元占52.88%,通过0.01和0.05显著性水平检验的比例分别为0.15%和1.33%,基本分布在淮北平原和江淮丘陵的蚌埠市、宿州市和滁州市,皖南丘陵的黄山市也有少部分分布。总体上NDVI受温度的影响大于受降雨的影响。

3 结论

(1)从时间上分析,2013~2019a安徽省NDVI总体呈现增长趋势(R

=0.617 8),增长速率为0.003 87且夏季NDVI均值最高。(2)从空间上分析,2013~2019a安徽省NDVI空间分布具有显著差异性,皖西和皖南山区NDVI值较高,该地区主要为山区植被茂盛人类活动较少,而江淮丘陵区NDVI值较低,主要与该地区城市化较严重,人类活动频繁,植被破坏严重有关。淮北平原春季NDVI比秋季高,该地区为安徽省主要的农作物种植区域,农作物的生长周期影响较大。得益于区域政府对于生态环境保护工作的重视以及退耕还林等生态环境保护政策的有效实施,安徽省境内淮北平原的北部、皖西山区和皖南山区NDVI区域面积显著增加,增加比例达53.72%。

(3)植被NDVI与气候因子的响应上,通过偏相关系数得到NDVI与平均气温和年降雨呈正相关关系,但是大部分地区相关性不显著,年降雨与NDVI显著正相关的面积比例要大于气温的面积比例。

(4)安徽省NDVI的变化是由人类活动、地形地貌和气候变化共同作用的结果。NDVI增加的主要因素得益于政府退耕还林和生态环境保护政策的不断推进。因此,在安徽省未来发展的过程中,合理的土地利用,有规划的城市发展以及公民植被保护意识是需要关注的重点内容。