特殊信任缺乏:合作社信任困境的来源与影响因素探究

刘骏 彭颖

摘 要: 对于合作社中的信任困境,一种较为普遍的认知是它来源于特殊信任向一般信任的转换或融合过程中。该论断的前提即存在信任类型的转换或融合。通过对信任类型的界定以及一个个案动态与静态的结构剖析发现,严格意义上的一般信任并不存在,进而将来源指向特殊信任本身。根据结论,基于人际关系的特殊信任缺乏才是合作社信任困境的来源,特殊信任的不同来源的杂糅与不兼容则是信任困境爆发的导火索。而影响信任困境的因素则可分为制度性因素和关系性因素,前者包括异质性与可选性、信息对称性程度,后者包括社会关系达成度。

关键词: 合作社; 信任困境; 特殊信任; 社会交换

中图分类号: C91 文献标识码: A DOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2021.04.009

一、 问题的提出

信任是合作的起点,它决定合作社能否正常运行,并形塑其结构[1]。在中国乡村社会中,差序格局决定了农民的信任是以血缘或拟血缘关系的特殊信任[2],这被理解为我国合作社的逻辑起源[3]。而合作社作为市场经济主体,又要求信任基础与经济理性和契约精神契合,意味着要形成基于制度化的一般信任。乡土性与制度化同时并存,决定了合作社信任问题的复杂性。一种理解认为,特殊信任是一般信任的绊脚石。如韦伯指出,中国人的组织中,特殊信任难以向一般信任转变,所以难以实现制度的理性化,并阻碍组织的扩大[4]。这即韦伯的“中国命题”。另一种理解则并不认为两种信任是截然对立的,而真正的难点在于如何实现融合。如赵晓峰尝试以“利益-关系网络”融合两种信任,分析合作社建立良好合作基础的可能[5]。

可见,学界普遍以信任类型的转换问题或融合问题作为合作社信任困境的来源。这种认知的逻辑前提在于,合作社中存在转换或融合过程。但在现实中该前提是否总会成立呢?是否存在其他困境根源?其影响因素又有哪些?为回应这些问题,本文将立足于个案来展现合作社的另一种信任困境,并通过信任类型的精细划分,来找出其影响因素。本文的具体分析将从两个维度展开:一是动态维度,即对个案中信任困境进行描述;二是静态维度,即对个案的信任结构进行深度剖析。

二、 个案描述:HD合作社的兴衰历程

HD葡萄种植专业合作社(后简称HD合作社)位于湖北公安县埠河镇HY村。1998年,公安县开始主推葡萄产业。经过20多年的发展,全县葡萄产量占全省半壁江山。产业兴盛促使合作兴起,HD合作社正是当地葡农于2009年自发组建而成,最初注册成员13人,规模最大时42人。本文个案选取的理由为:成员皆为同村葡农,信任关系简单易梳理;成员规模适中,适于应用图论方法;合作社最终解散,探讨该过程有助于解答本研究的问题。该部分将从动态维度对个案进行描述。

(一) 合作的兴起:非正式劳力共享制度

童玉芬等曾计算得出我国劳力均耕地可达0.67公顷(约10.05亩)[6]。不过该测算是以水稻、小麦等作物为基准。而葡萄的工序更为繁琐,包括整地挖穴、立架插枝、施肥修剪、套袋防害、收获采摘等环节,可见葡萄种植很依赖劳力投入。而HY村的劳力不足,大多是因年纪较大无法或不愿外出务工的,因此在2003年村内开始引入葡萄种植时,便饱受劳力不足的困扰。尤其是每年5—6月,HY村所处的江汉平原进入梅雨季节,正好覆盖葡萄的成熟期。葡农只有争分夺秒,才能避免较大的折耗。对此,葡农开始从家庭外寻求劳力。考虑到雇工的成本,他们会在同村不从事葡萄种植的亲戚、邻里或朋友中物色帮工。帮工虽不用明码标价地支付酬劳,但也并非无偿,这主要体现在两方面:一是“请客吃饭”,即正式请帮工“吃饭喝酒”,且要承担帮工期间的午饭、茶水等;二是“记人情账”,即无需特殊准备,但须在对方有类似需求时给予帮助。后者多发生于关系亲密的亲戚、邻里间,这类似于费孝通的“换工”,即农户间劳力的调剂换用[7-8]。农户也乐于帮工,这是因为一方面出于乡土社会的道义观念,难以拒绝有地缘或血缘关系的人的请求,另一方面,许多农户想从事葡萄种植却又担心技术风险,而帮工为他们提供了实操机会。

但随着更多农户开始转种葡萄,帮工的方式也不再有效。2007年,十几个葡农自发形成劳力合作,在需要大量劳力的环节上集中起来挨户生产。他们还形成了一套合作规则,如以抓阄和轮替的方式确定顺序先后,虽然这些规定并不具备强制性,但参与的葡农严格遵守着这套规则。劳力合作与帮工不同,后者是不同生产领域的劳力换用,而前者是对劳力的集中配置。这类似于Mekonnen等总结的非正式劳力共享制度(Informal Labor-Sharing Arrangements),即亲戚、邻里或地块相连的农户形成的关于集体劳动、相互协作的安排,它可以有效提升生产效率[9]。尽管无法精确测算个案中劳力合作的效率,但几乎所有参与者都认可这种合作安排。

(二) 合作的拓展:多重合作关系的形成

如果合作仅限于劳力,现有安排足以满足,为何还要组建合作社呢?2001年前,当地农户主要种植水稻、蔬菜等作物,而葡萄具有高技术要求、高前期投入的特征,这使得农户不得不盘算投入与产出、风险与收益问题。HY的个别农户曾参加了当地农业部门组织的技术培训,也于2001年成为村内第一批试水的人,引入了藤稔品种并种植。帮工与劳力合作虽加快了技术扩散,但遇到的技术问题依然不少,尤其是病虫害的防治技术。对此,葡农展开了技术合作。如田间技术交流,即在田间地头或茶余闲聊中进行技术、经验的传递与扩散。再如问题指向合作,即针对特定技术难题寻求经验丰富的人指导。

合作还拓展至供销领域,即葡农通过团购团售来提升整体议價能力。2005年前,HY村少量的葡农只得按市价采购农资农具。2010年,在个别葡农号召组织下,HY村的葡农进行了团购,一定程度上降低了采购成本。而最让大家尝到甜头的则是团售:根据当地惯例,葡农在批量贩卖给收购商时,需将葡萄运送至特定地点,运输费用及折耗自行承担,团售后可要求收购商进村收购,降低了成本与风险。

技术与供销合作的形成,反映出合作关系的多重与深化,尤其是供销合作中出现了盈余按交易额返还,从而具备了合作社的特征。2009年,HY村村委会组织全村葡农商议组建了HD合作社。从其运行来看,它既无经济精英占多数股份,也无政治精英主导决策,因而算是葡农自发形成的互助合作组织,或者说是农户的“俱乐部”而非“企业”[10],这种形式在埠河镇的村庄中较为常见。

(三) 合作的崩坏:信任缺失与合作退化

2013年前后,葡萄行情持续利好,亩均毛收入可达8 000~10 000元。HD合作社也迎来了春天,全村42户葡农全部入社。然而,2014年后,因大量农户涌入葡萄产业,致使价格大幅跳水,由最高的3元/斤跌至0.7元/斤,加上2015年、2016年连续两年厄尔尼诺现象的影响,出现了大面积的葡萄疫病。2015年,在收益空间压缩和风险增高的双重压力下,开始有人退社,砍掉葡萄架转种其他作物。为应对困境,个别有技术的成员提出了新发展思路:一是变换品种,当地多以藤稔葡萄为主,可引入京紫晶等新品种来避开激烈竞争;二是开设大棚,可使葡萄提前成熟,错开销售高峰;三是自主销售,即引入包装线进行简易包装并销售,避免中间盘剥。为了实现新思路,他们还提出对合作社做出改变,即提高社员的入股额度,以实现“社区融资”。此外,还对生产工艺、质量作出统一要求。

然而,新思路却遭致大部分成员的反对,除了对收益和风险预期的不确定性担忧外,更重要的在于缺乏深度合作的信任基础,具体来说体现在两个方面:一是对信息不对称的担忧。同少数经验丰富、熟知行情的人相比,大部分成员在种植技艺上还是存在差距,由此形成了在技术和行情上的信息不对称,在信息上的依赖关系甚至引发了地位不对等,而该情况可能因品种、技术更换而加剧;二是对入股及分配方式的质疑。信息沟壑进一步引发了成员对合作社运行机制的误解,认为合作社可能会沦为少数人赚取回扣的渠道,或是化身为收购商牟取中间差价。2015—2016年,成员就新思路进行过三次正式商谈,小范围的沟通更是不计其数,但始终无法达成一致。村委会曾试图介入,但信任的缝隙扩大到难以缝合的程度。合作社业务中仅劳力合作得以保留,因为劳力不足始终没有更好的解决办法;技术合作缩小至小圈子内的交流;供销合作因一些懂得行情的关键成员的退出再难组织,取而代之的是各自从其他渠道寻求组团。2017年,大部分人退出葡萄种植,劳力合作也退化至帮工,正式宣告合作的解体。

从HD合作社的发展来看,葡农陷入了信任困境,即信任缺乏以至于难以达成深入合作,但缺乏的程度也不至于摧毁所有合作,从而陷入一种无法前进、也不想后退的内卷化状态。那该如何理解信任困境的来源呢?随着我国乡村由“熟人社会”转变为“半熟人社会”[11],信任的环境、前提与基础也发生了改变,势必出现由特殊信任向一般信任的转换或融合,该过程中的不适应与不兼容导致了信任困境的出现。然而,归因于该过程的重要前提是,在转换或融合之前不存在信任困境,也即特殊信任本身并不引发信任困境,或者即便是存在,也可将其同转换或融合过程引发的信任困境清晰区分开来,否则,归因逻辑将不能成立,因为无法判断其真实来源。这迫使我们需要重新审视转换或融合过程与信任困境间的因果关系。

三、 信任困境的来源及信任结构的剖析

(一) 特殊信任还是一般信任:信任类型的区分与困境来源的判断

卢曼从社会学视角对信任进行了二分建构,分为人际信任与制度信任[12]。费孝通的“差序格局”与“团体格局”某种意义上也隐含着二分建构的味道[13]。但无论如何划分,都绕不过“关系”与“制度”两种信任基础,这也是二分建构的缘起。随着研究的深入,信任类型更精细化的来源与基础被不断发现和区分。如Barber,Butler,Mishra等[14-16]将人格特征作为来源,分离出基于信任倾向的信任;Shapiro et al.,Lewicki&Bunker,Tsai&Ghoshal等[17-19]将宗教、阶层、宗族等认知构面作为来源,分离出基于认同的信任。它们的基础是信任倾向和认同,不同于以制度为基础的信任,但作用机理却极为相似,即都相信、认同对方会尊重社会秩序并保持积极的善意。再如山岸[20]以制度为基础,却分离出基于保证关系的信任,虽然它与以制度为基础的信任同宗同源,但却认为双方信任的前提是惧怕制裁而非积极的善意。这意味着不能单纯以制度作为类型的判断标准,那又应采取何种标准呢?

格兰诺维特从结构层面提供了更直观的区分标准,即对偶(dyads)关系,或者说信任对象是一般意义的还是特定的人或人群[21]。前者不存在对偶关系即一般信任,后者存在对偶关系即特殊信任[22]。借助该标准,格兰诺维特将众多类型统一至上述两种信任下。尽管这种划分也是二分建构的,但学者们在这一大框架下区分、补充了多种信任来源,从而形成了丰富饱满的“信任丛”(见表1)。

可见,在二分建构的大框架下,信任的来源、特征也是多样化的,这促使我们应以更精细、更严谨的方式来使用一般信任和特殊信任这组概念。那么,个案中的信任到底属于那种类型呢?从个案的演化发展可抽象出“帮工制度—劳力共享制度—人合与资合结合的制度”这样一条制度发展径路,它体现了HD合作社的制度由非正式转变为正式的过程,同时也反映了超越个别葡农间信任上升至集体成员间信任的过程。该过程易给大家造成一种印象,即个案演化发展就是基于制度的一般信任形成的过程,它是由于个别葡农间的特殊信任发展而来。事实是否如此呢?我们还是要回到上述“信任丛”中来一一对应。考虑到个案中存在制度因素及转换过程,容易引发类型的混淆。笔者将Barber[14]107,Zucker和威廉姆森[23-24]提出的基于制度的一般信任與山岸提出的基于保证关系的特殊信任[20]129-166进行了详细比较(见表2)。两种信任都以制度为基础,因而不能以此为据来判断个案中的信任类型,而应以是否存在对偶关系作为根本区别。此外,两种信任中制度的作用场域及内核也有区别,也造成了个体行动偏好与倾向的差异,可以作为类型判断的辅助依据。

结合上述依据与个案,HD合作社成员间信任的发展并非是由特殊信任向一般信任转换或融合的过程。该判断的理由在于:其一,无论成员间的合作遵循何种制度,其信任并未突破封闭的社会网。有所不同的是,帮工制度下的信任对象是特定葡农,而合作社制度下的则是特定团体,但都没有跳出本村农户及其组成的团体这一范围,因而本质上体现的是对偶关系,或者说都属于特殊信任。其二,成员间信任与合作是以礼俗、信誉等社会性制裁为内核的非正式制度作为支撑,这是乡土社会约束个体行为和维系整体秩序的有效方式和手段。即便是合作社提供了规范性依据和制度性框架,这种非正式制度的影响依然存在且深远。其三,成员间信任并非是基于相信他人会保持善意并主动遵守制度的假设,而是认定他人会惧怕社会性制裁而不敢做出违信行为。如劳力合作中葡农不用担心他人在享受权利后拒绝履行义务,是因为坚信他们惧怕“被说闲话”或“被孤立”。

由此推断,本文个案中的信任困境并非是由转换或融合问题引发,因为并不存在由特殊信任向一般信任转换或融合的过程。无论是非正式劳力共享制度还是合作社制度,始终没有脱离特殊信任这一大的类型,它们之间的差异只是特殊信任的来源不同。尽管建立一般信任被普遍认为是与乡村开放化、市场化最契合的策略,但现实中它却并非大多数合作社实现发展的首选,它们依然倾向于采用特殊信任来维持或拓展合作关系。从这点来看,一般信任的作用及其实现程度在合作社的研究中有被夸大的可能。回到本文的中心问题上,既然信任类型的转换或融合并未发生,那么信任困境只能源自于特殊信任本身了。为了验证这一推论,并搞清楚特殊信任是如何引发信任困境,接下来将对个案的信任关系及其结构进行静态剖析。

(二) 特殊信任缺乏与信任规则排斥:多重合作的信任关系及其结构

1.劳力合作信任关系及其结构:稳定性与独立性。

由于當地劳力匮乏的窘迫现实,劳力合作也成为葡农最普遍、最依赖的合作业务。它发端于帮工,形成于非正式劳力共享制度,规范于合作社的成立。其背后支撑成员信任的,既有乡村道义的激励,也有基于社会制裁的约束。而后者是成员达成信任的假设基础:他们惧怕因只享受权利不履行义务而遭受声望、信誉上的损失,也坚信他人抱有同样的信念。根据前述特殊信任来源的区分,可将葡农间劳力合作中的信任归为基于保证关系的特殊信任。

根据格兰诺维特的理解,劳力合作作为葡农为应对困境而采取的“没有办法的办法”,属于“必须要做的合作”[25]35-59,所以其信任也属于广义信任而非真实信任,或者说并非威廉姆森所说的针对个人的信任[24]201。这意味着尽管劳力合作的信任是基于对偶关系,但信任对象却超越了个体上升至特定的人群或团体,也即当地葡农及其组成的合作团体。同时也决定了其信任不会因个体差异而出现程度上的区别,或者说成员间特殊信任具有同质性。除了特殊信任具有同质性外,在劳动能力方面也呈现出同质性,即成员间在劳动时间、劳动效率上差别不大。劳动能力同质性与特殊信任同质性的高度吻合,带来了劳力合作信任关系的均衡性与稳定性。

由此判断,HD合作社的信任困境并非在劳力合作中形成。相反,由于劳力共享的刚性需求及其保证关系的良好运作,使得劳力合作具有一定的独立性。即便是信任困境发生后,对劳力合作及其特殊信任的影响也极为有限,它依然得以运转与维持。用葡农的话说就是,“争归争,田还是要种的”,这也印证了信任困境并非形成于劳力合作的观点。

2.技术合作信任关系及其结构:信任的木桶效应。

HD合作社的技术合作具有特殊性,它是以个体而非团体的形式展开,成员可选择“我信任谁”、“有多信任”。因而其信任是基于个体间对偶关系的特殊信任,且属于真实信任。而在特殊信任的细分中,仅有基于人际关系的特殊信任可满足这两点。这易引发一种错觉:技术合作中的信任以人际关系亲疏为标准。然而我们发现葡农在技术合作中选择信任对象,与既有的社会关系、情感联结并无太大联系。为何会如此?学者们将基于人际关系的特殊信任的来源进一步细分为情感、社会关系和互相为利三种[26-28]。通常理解的人际关系多指情感。葡农的信任多少会受情感影响,但经济理性又要求其上升至业缘层面。如在个案中,熟知行情和技术扎实的成员往往成为大家技术合作的首选,可见这里的特殊信任是出于对技术能力的信任,而非个人情感。该观点引发了一个矛盾:若信任是以技术能力为内容,那个案中技术精英同他人的合作以及信任理应十分充分,但为何他们提出新思路后又遭致了大部分成员的反对呢?Blau和Hardin指出[26,28]203,3-39,基于人际关系的特殊信任是在双方相互依赖中产生,如双方掌握对方利益或可相互回报。然而,由于技术能力的异质性过大,导致相互依赖程度低,大部分成员依赖于少数个人。由此,以“单向依赖”而非“互惠为利”来描述成员关系更为恰当。学者们指出,由于异质性的普遍存在,“单向依赖”在我国合作社中较为普遍[29-31]。这种成员关系从两方面影响了特殊信任:一是信息不对称。技术能力差异引发成员间信息不对称,少数技术精英成为“关键群体”[32]。进而导致专属性问题,即交易过程被关键群体把持,引发机会主义行为[33]。二是社会交换不对等。社会交换中双方形成对对方行为的假设与预期,是建立特殊信任的前提条件。如帮工中“人情债”的相互回报还有助于特殊信任的形成。但在“单向依赖”中,能力较弱的一方无法有效报还“人情债”,使社会交换呈现不对等的情况。

不对等的社会交换并不符合中国人的“回报”逻辑[22]207-208。尤其是对在技术合作中欠下“人情账”一方,为了提供“符合常识”的解释,甚至会猜想技术精英谋求“人情账”的清偿方式。如有人认为他们想博得大家的支持,争取合作社乃至村域的话语权;有人认为他们会以收取回扣等更隐蔽的方式将“人情账”变现。不管这些猜想是否有依据,但对对方行为的不确定与猜疑,导致特殊信任难以形成。当然,成员在信任倾向上也有异质性:有的认为清偿方式尚可接受,选择信任并合作;有的则选择对信任与合作“理性的放弃”。由此可见,HD合作社中的信任存在“木桶效应”,即在技术合作上存在信任短板,或者说存在特殊信任缺乏。但从表面来看,技术合作同劳力合作一样,在最初都有条不紊地开展,直到供销合作后才开始显现和爆发。为何会如此呢?这里还需要对供销合作的信任关系及结构进行剖析。

3.供销合作信任关系及其结构:信任规则的杂糅与排斥。

赵晓峰指出,许多合作社的运行是关联式的,即不同合作业务间的关联与交叉[5]14-27。那不同业务背后的信任关系是否会相互影响呢?HD合作社的供销合作便呈现出不同特殊信任的相互影响。一方面,要想提升市场的话语权,就必须将足够数量的葡农“捆绑”在一起,它包含的信任类似于劳力合作中基于保证关系的特殊信任。另一方面,供销合作的决策依赖于关键群体的技术、信息或关系,因而又涉及到普通成员对关键群体的个人信任,或者说受到了基于人际关系的特殊信任的影响。所以,虽然供销合作是一种特殊信任,但却有两种不同的信任来源交织在一起。

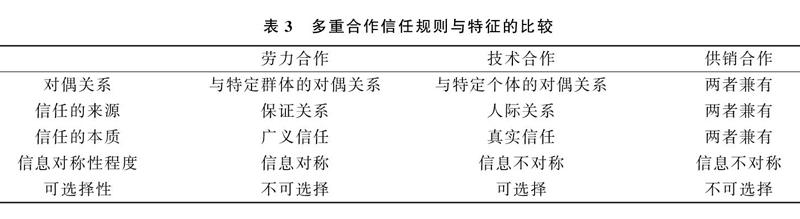

两种信任来源背后的信任规则也杂糅在一起。基于人际关系的特殊信任是一种真实信任,即双方可根据信任程度对合作与否进行选择,这为机会主义行为的规避提供了可能。而基于保证关系的供销捆绑却并未给成员提供规避机会主义行为的渠道。从而在供销合作的信任规则上引发了一种排斥(见表3):成员无法根据信任程度作出选择,进而难以在利益可能受损时进行规避,并最终导致矛盾的爆发。

由此,我们从静态层面剖析了HD合作社信任关系及信任结构,其信任困境并非是由不同信任类型的转换或融合问题所引发,而是由于成员间难以达成有效的特殊信任所致,或者说其根源在于特殊信任缺乏。而不同来源的特殊信任在规则上的杂糅与排斥,则是引爆信任困境的导火索。此外,从个案信任困境的发展来看,特殊信任缺乏并不完全是个体主观因素所致,合作中的某些状态或者说影响因素促成了困境的产生。

五、 信任困境的因素:合作社成员信任关系的影响变量

从上述分析中我们可引申出“个案中的信任困境并非偶发”的结论,這表明信任困境的出现具有结构性与普遍性,它有可能是诸多合作社面临的共同的问题。那么,影响信任困境产生与爆发的因素究竟有哪些呢?为此,我们需要跳出个案视野,从更普遍的角度去分析、探寻这些影响因素。

(一) 成员异质性与合作可选性

成员异质性一直是合作社研究的热点,学者们多从它对收益分配、产权结构、成员履约等方面的影响展开探讨,却鲜有将其作为成员信任关系的影响变量。不过较为一致的结论是,异质性促使成员分化并可能带来相互抗争。徐旭初指出[31]571-576,异质性几乎必定造成结构失衡,即资源或话语权的过度集中,带来成员利益冲突及摩擦。本质上,抗争正是信任困境的极致表象,其原因正是异质性引发成员间的信任缺乏。虽然个案只探讨了技术能力和信任倾向的异质性作为信任困境的因素,但可设想诸如目的动机、风险偏好等其他方面的异质性同样会影响成员间的信任关系。

可选性与对偶关系不同,它是鉴别信任内涵而非类型的依据。根据格兰诺维特的理解,具有可选性的信任是真实信任[25]35-59。而广义信任中由于个体对合作并无选择权,所以无法充分表达信任偏好与倾向。尽管可选性不能直接增进成员间的信任,但为信任倾向的表达以及可能损失的规避提供了渠道。在农业生产中,为了增强市场话语权、发挥规模效应,农户需“捆绑”在一起组成合作社,从而失去部分可选性。当然,法律明确规定了成员有退社自由的权利,从法律上对可选性作出了保障。但现实中在没有其他合作社接纳的情况下,退出意味着无法再享受某些服务,可能蒙受较大损失。因此,除非农户完全退出该生产领域,否则大多数只能接受合作,其中包括缺乏信任的合作。

(二) 信息对称性程度

信息不对称会引发行为的继发性不确定[34],即合作双方可能隐瞒或伪装各自的行动,依靠机会主义行为来谋利。信息不对称在合作社中普遍存在,如精英利用信息优势进行“精英俘获”,普通成员则存在“社员承诺问题”。信息不对称使成员无法预期对方的行为,进而影响合作社的信任关系。

莫里斯将信息不对称分为知识信息与行动信息不对称两类,它们对信任关系的影响机理各不相同[35]。知识信息不对称是指成员在知识、技术、行情等信息掌握上的不对称。从其产生源来看,它一般是由水平能力或资源禀赋的异质性所致。如个案中个别成员技术水平较高,进而获得对其他成员在知识信息上的优势。这种情况十分普遍,尤其是我国许多合作社属于“精英领办”,精英或关键群体在知识的获取上较普通成员更便利。谭智心等便指出,社内精英会“隐藏知识”,以获取更多的行动选择权[36]。因而,信息劣势一方难以对对方行为作出判断和预期,某种程度上他们缺乏信任并非是针对个体,而是对“隐藏知识”带来的劣势感到未知和不安。

当然,知识信息不对称只是为机会主义行为提供了可能,它的达成还需具体的行动。为避免双方机会主义行为带来的信任缺乏及利益受损,通常会演化或建构出特定规则来加以规避。如山岸等指出[37],以严格礼俗、社会性制裁、集体监督为内核的制度可以为成员信任提供保证。在该制度下,不循规蹈矩将面临整个团体的制裁,出于惧怕制裁的考虑,成员不会做出机会主义行为,也坚信他人会做出同样的选择,从而在封闭的团体内达成信任共识。然而,该制度有效的前提是有掌握行动信息的能力,或者说能监督、识别机会主义行为并给出制裁。如个案的供销合作中设置会计和出纳的目的正是为掌握有效的行动信息。而往往部分成员会通过“隐藏行动”来躲避制裁,也即莫里斯所指的第二种信息不对称。一旦无法有效获取这类信息,社会制裁及集体监督将变得“不可置信”,进而难以为团体达成信任共识提供保证。这也是为什么在探索出有效挖掘行动信息的机制之前,信任会停滞并出现内卷化的原因之一。

(三) 社会交换的达成度

异质性和信息不对称的难以消除,似乎让信任困境变得无解。但从实际情况来看,前者并不必然导致后者。如社会交换并不遵循经济交换的实时回报原则,更多地发生在交错的时空中,时空异质性和更剧烈的信息不对称会带来更多不确定性。但这都不能阻止双方在这一过程中收获信任,而这恰恰是中国社会建立信任的主要方式[38]。

在社会交换的形塑下,中国人的信任有如下内涵:遵循“回报”的道德概念和“人情法则”[39],特殊信任是建立在人情交换的过程中;该过程是长期的而非即时的,不鼓励“马上还情”和“讨价还价”;双方的信任不是基于交换结果,而是Coleman所理解的社会资本中的义务与预期[40];信任关系的形成,镶嵌于具体社会关系中[41]。可见,社会交换以独特的法则及运作机理促成特殊信任的再生产,较少受异质性与信息不对称的影响。不过社会交换的达成是有无条件的:一是关系条件。社会交换发生于具体社会关系中,即双方存在强连带或弱连带关系,或者说双方熟识或相知。二是道德条件。社会交换遵循“报”的道德概念,回报是主动且无需计量的,这不同于“偿”,后者是被动且需计量的。三是信息条件。社会交换中的回报无需实时,但施恩与回报时需以某种方式知会对方,来明确双方的善意;四是能力条件。受恩惠者需评估自身的回报能力,因为“欠情不还”是羞耻的[22]207-208。

合作社的人合、资合相结合决定了社会交换与经济交换的并存,这将影响社会交换的达成条件:(1)社会关系的套嵌。社会关系体现了个体交往的结构特征,合作社将众多社会关系套嵌至更大的关系网络中,既改变了原先的结构特征,同时也不免会受其影响。(2)道德律的转换。经济交换规则的通行,如盈余按交易额返还、股金分红等,将挑战“回报”的道德概念和“人情法则”,使得社会交换中不求精确计量的“回报”可能转换为分毫必究的“清偿”。(3)善意信息的损耗。道德律的转换使人们对社会交换的主观认知发生变化,如对施恩者动机及“人情债”清偿方式的猜疑,进而造成善意信息的损耗甚至是消解。(4)能力的理性评估。Blau认为社会交换不像经济交换那般可做到精确的两讫,只需双方主观上的模糊一致即可[26]203。由于道德律的转换以及善意信息的损耗,受恩惠方不得不理性评估自身的清偿能力,甚至要考虑施恩者的动机,该过程会让部分人对接受恩惠望而却步。

我国的合作社植根于乡土社会,有着社会交换的天然传统与发展土壤,借助它来发展特殊信任是绝大多数合作社起步的首选策略。然而,随着反映市场理性的经济交换规则的建立与介入,社会交换的达成条件也发生了改变。这使得在无法借助制度来规避异质性及信息不对称造成的特殊信任损耗的情况下,也难以依靠社会交换有效地实现合作社内特殊信任的再生产与增殖,从而陷入信任困境。

六、 总结与讨论

本文对合作社的信任困境进行了研究,通过对一个个案进行深度剖析,试图探寻信任困境的来源及影响因素。本文研究的结论可归为如下几点:(1)合作社信任困境除了源自特殊信任向一般信任的转换或融合问题,还可能来自于特殊信任本身,即合作社内的特殊信任缺乏;(2)特殊信任缺乏本质上基于不同来源的特殊信任难以达成,以及不同来源的杂糅或规则排斥导致了信任的内卷化;(3)合作社中特殊信任缺乏的影响因素包括了成员异质性与合作可选性、信息对称性程度、社会交换达成度,前两者通过制度规则影响信任,可归为制度性因素,而社会交换是通过具体社会关系影响信任,可归为关系性因素。

那么,应如何规避信任困境并增进合作社成员的信任呢?超越特殊信任而上升至一般信任并不一定是最好的出路,它假设了后者要优于前者。然而,山岸指出,基于保证关系的特殊信任也可以支撑其庞大社会的正常运作[20]129-166。罗家德分析发现,特殊信任依然是支撑中国人社会的内核,它甚至有利于引导一般信任的形成与发展[22]207-208。这意味着特殊信任与一般信任并非是非此即彼、相互替换的关系,同时也并无优劣之分,只有适合之说。中国的合作社发端于乡土社会,依托特殊信任拓展、延伸其业务,其作用要大于一般信任。当然,这并非说合作社无需发展一般信任,而是说解决信任困境不能抛开特殊信任,而应立足于解决它本身的问题。

具体来说,可从如下几方面来思考:(1)削弱成员异质性的影响,扩大合作可选性。异質性无法彻底消除,但可削弱其影响。尤其是在技术能力上,通过技术扩散与反复磨练,可缩小个体间的差距。对于合作可选性,则可通过多个合作社对惠顾者的竞争来扩大。(2)信息机制的设计。信息不对称一样无法彻底根除,但可通过加大行动信息的采集,以保证制裁性措施的有效,或者是以激励相容的方式实现信息不对称双方的利益关联[42]。(3)重视社会交换的达成。合作社的发展固然要体现理性化、程序化,但这并非意味着要去除传统的“回报”与“人情法则”等道德律的影响。社会交换是中国乡土社会普遍遵循的社会关系搭建准则,它有利于农民特殊信任的再生产,因而应重视其作用并促使其更广泛的达成。

此外,本研究可延伸出另一值得探讨的话题。合作社植根于传统的乡土社会,同时又发展于现代市场经济,可谓是传统与现代的交织,是社会变革中乡村的集中缩影。那么,合作社的信任困境是否隐射了这样一个状态,即维持乡土社会运转的特殊信任在变革中出现了问题?黄光国以圈层理论来解释该问题[39]944-974,他将中国人的社会关系分为三个圈层:里圈是由家庭或团体组成,同时适用于基于保证关系或社会交换的特殊信任;外圈由强连带的社会关系构成,通过频繁的社会交换来搭建;最外圈由弱连带的社会关系构成,通过公平原则及重复的社会交换来建立。乡村变革带来了圈层结构的变化,开放化改变了结构特征,里圈被压缩的同时最外圈不断拓展。此外,市场化改变了社会关系的建立规则,使公平原则与经济交换成为特殊信任的基础之一。这些都使特殊信任的内涵更加复杂并更难达成,同时也意味着信任困境可能并不限于合作社,而存在于乡村这个广阔的场域中,这都需要学界给与更多的关注。

[参考文献]

[1] Hendrikse G,Veerman G.On the Cooperatives:Taking Stock,Looking Ahead.Restructuring Cooperatives[M].Rotterdam:Erasmus University,2004:21-33.

[2] 李伟民,梁玉成.特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征[J].社会学研究,2002(03):11-22.

[3] 赵泉民,李怡.关系网络与中国乡村社会的合作经济:基于社会资本视角[J].农业经济问题,2007(08):40-46.

[4] 马克思·韦伯.儒教与道教[M].王容芬,译.北京:商务印书馆,1997:242.

[5] 赵晓峰.信任建构、制度变迁与农民合作组织发展:一个农民合作社规范化发展的策略与实践[J].中国农村观察,2018(01):14-27.

[6] 童玉芬,朱延红,郑冬冬.未来20年中国农村劳动力非农化转移的潜力和趋势分析[J].人口研究,2011,35(04):56-65.

[7] 任守云,叶敬忠.市场化背景下李村的换工与雇工现象分析:兼与禄村之比较[J].中国农村经济,2011(06):72-81.

[8] 王大任.变幻的规范:近代东北地区大家庭的分裂与乡村互惠道义准则的生成[J].中国社会经济史研究,2014(01):85-95.

[9] Mekonnen D,Dorfman K,Jeffrey H.Synergy and Learning Effects of Informal Labor-Sharing Arrangements[J].World Development,2017,99:1-14.

[10]张靖会.同质性与异质性对农民专业合作社的影响:基于俱乐部理论的研究[J].齐鲁学刊,2012(01):86-90.

[11]贺雪峰.论中国农村的区域差异:村庄社会结构的视角[J].开放时代,2012(10):108-129.

[12]尼古拉斯·卢曼.信任:一个社会复杂性的简化机制[M].瞿铁鹏,李强,译.上海:上海人民出版社,2005:23-24.

[13]费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,2012:15.

[14]Barber B.The Logic and Limits of Trust[M].New Brunswick:Rutgers University Press,1983:107.

[15]Butler John.Toward Understanding and Measuring Conditions of Trust:Evolution a Condition of Trust Inventory[J].Journal of Management,1991,17(3):643-664.

[16]Mishra A.K.Organizational Responses to Crisis:The Centrality of Trust[M]// In R.M.Kramer and T.R.Tyler (Ed.) Trust in Organizations.Thousand Oaks:Sage Publications,1996:261-287.

[17]Shapiro D,Sheppard B,Cheraskin L.Business on a Handshake[J].Negotiation Journa,1992,l8(4):365-377.

[18]Lewicki,Roy J,Babara B.Bunker.Developing and Maintaining Trust in Work Relationships[M]// In Roderick Mkramer and Tom Tyler (ed.) Trust in Organization.London:Sage Publication Inc,1996:136.

[19]Tsai,Wenpin,Sumantra Ghoshal.Social Capital and Value Creation:The Role of Intra-firm Network[J].The Academy of Management Journal,1998,41(4):464-478.

[20]Yamagishi,Toshio,Midori Yamagishi.Trust and Commitment in the United States and Japan[J].Motivation and Emotion,1994(18):129-166.

[21]Granovetter M.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[22]羅家德.社会网分析讲义[M].北京:社会科学文献出版社,2018:207-208.

[23]Zucker G.Production of Trust:Institutional Sources of Economic Structure,1840-1920[J].Research in Organization Behavior,1986(8):53-111.

[24]Williamson O.E.The Mechanisms of Govemance[M].New York:Oxford University Press,1996:201.

[25]Granovetter M.A Theoretical Agenda for Economic Sociology[M]//Mauro Guillen,Randall Collins,Paula England and Marshall Meyer,editors.The New Economic Sociology:Developments in an Emerging Field.New York:Russell Sage Foundation.2002:35-59.

[26]Blau Peter.Exchange and power in social life[M].New York:Wiley,1964:203.

[27]Burt Ronald.Structural Holes:The Social Structure of Competition[M].Cambridge:Harvard University Press,1992:133.

[28]Hardin,Russell.Conceptions and Explanations of Trust[M]// edited by K.S.Cook.Trust in Society.New York:Russel Sage Foundation,2001:3-39.

[29]黄胜忠,徐旭初.成员异质性与农民专业合作社的组织结构分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2008(3):1-7,43.

[30]赵晓峰,何慧丽.农村社会阶层分化对农民专业合作社发展的影响机制分析[J].农业经济问题,2012,33(12):38-43,110.

[31]徐旭初,邵科.合作社成员异质性:内涵特征、演化路径与应对方略[J].农林经济管理学报,2014,13(06):571-576.

[32]罗家德,孙瑜,谢朝霞,和珊珊.自组织运作过程中的能人现象[J].中国社会科学,2013(10):86-101,206.

[33]Williamson,O.E.The Economic Institutions of Capitalism[M].New York:Free Press,1985:109.

[34]T.J.Koopmans.Efficient Allocation of Resources[J].Economica,1951,19(4):455.

[35]Mirrlees.Notes on Welfare Economics,Information and Uncertainty[M]// Mirrlees.Welfare,Incentives,and Taxation.Oxford Scholarship Online,2011:115.

[36]谭智心,孔祥智.不完全契约、非对称信息与合作社经营者激励:农民专业合作社“委托—代理”理论模型的构建及其应用[J].中国人民大学学报,2011,25(05):34-42.

[37]Yamagishi,Toshio,Karen S.Cook,Motoki Watabe.Uncertainty,Trust,and Commitment Formation in the United States and Japan[J].The American Journal of Sociology,1998(104):165-194.

[38]Luo,J.D.Particularistic Trust and General Trust-A Network Analysis in Chinese Organizations[J].Management and Organization Review,2005(3):438-458.

[39]Hwang K.K.Face and Favor:The Chinese Power Game.American Journal of Sociology[J].1987,92:944-974.

[40]Coleman,James.Foundations of Social Theory[M].Cambridge:The Belknap Press,1990:77.

[41]Creed,Douglas and Raymond Miles.Trust in Organization.In Roderick M.Kramer,and Tom Tyler (Ed.)[M].Trust in Organization.London:Sage Publication Inc.1996:16-39.

[42]Tirole J.On the possibility of speculation under rational expectations[J].Econometrica,1982(50):1163-1182.

(責任编辑 文 格)

Lack of Particularistic Trust: A Probe into the Sources and

Influencing Factors of the Trust Dilemma of Cooperatives

LIU Jun, PENG Ying

(School of Marxism,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,Hubei,China)

Abstract:A common perception of the trust dilemma in cooperatives is that it originates from the process of the conversion or integration of particularistic trust to general trust.The premise of this judgment is that there is a conversion or integration of trust types.Through the definition of trust types and the analysis of a cases dynamic and static structure,it was found that general trust in the strict sense does not exist,and the source is directed to the particularistic trust itself.According to the conclusion,the lack of particularistic trust based on interpersonal relationships is the source of the trust dilemma of cooperatives,and the miscellaneous and incompatible of different sources of particularistic trust are the trigger of the outbreak of trust dilemma.The factors that affect the trust dilemma can be divided into institutional factors and relationship factors.The former includes the degree of heterogeneity and selectivity,the degree of symmetry of information,and the latter includes the degree of social relationship achievement.

Key words:cooperatives; trust dilemma; particularistic trust; social exchange

收稿日期:2021-04-02

作者简介:刘 骏(1983-),男,湖北荆州人,武汉理工大学马克思主义学院副教授,管理学博士,主要从事乡村治理研究;

彭 颖(1997-),女,湖北巴东人,武汉理工大学马克思主义学院硕士生,主要从事乡村治理研究。

基金项目:2019湖北省社会科学基金项目“乡村振兴背景下农民合作社参与乡村治理的路径与模式研究”(2019010);2021中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“中国特色合作社发展的理论与实践研究”(2021VI012);国家级大学生创新创业训练计划项目“新媒体重构乡村公共空间研究——以湖北省为例”(202010497052)