期望不一致理论及其在信息系统研究领域中的应用和展望

肖雨 袁勤俭

DOI:10 3969/j.issn.1008-0821.2021.10.018

[中图分类号]G201 [文献标识码]A [文章编号]1008—0821(2021)10—0159—09

1980年Oliver R L提出了期望不一致理论(Ex-pectancy Disconfirmation Theory,简称“EDT”),其核心思想是消费者在购买或者使用产品之前会对产品绩效形成初始期望,而之后消费者获得的实际产品绩效与初始期望比较形成不一致,这与初始期望共同影响消费者满意度。

EDT解释了消费者满意度的决定因素以及随之而来的再次购买或继续使用决策,最初在解释和预测消費者满意度、购买后行为等消费者决策方面得到了广泛应用。随后EDT开始应用于谈判心理、公共服务和政府绩效满意度等研究,涵盖了营销服务、社会心理、公共管理等多个学科领域。虽然EDT在众多领域已经积累了一定的研究成果,但目前还没有学者对其进行较为全面的综述性研究,只有几个学者对其与消费者情绪、消费者满意的关系研究做出述评。张跃先等评述了三者关系研究中的主要模型及观点,指出期望不一致显著影响消费者满意决策已经成为学界的共识,但其与消费者情绪间的关系仍存在争议,未来可对不同服务情境下和不同时点下这种关系做进一步研究;而高明则对旅游业中三者关系研究的相关文献进行归纳,发现由于研究假设、概念定义、测量方法和实证背景不同,研究得出的三者关系及相互作用机理具有明显的差异性。

由于信息系统的开放性,用户同样会基于使用体验与期望之间的差距评估对信息系统的满意程度,从而决定后续的使用行为,这为EDT在信息系统中的应用提供了空间。目前信息系统领域相关研究已经积累了丰富的成果,然而目前学界尚未对EDT在信息系统中的应用进行述评。因此本文拟对EDT的起源与发展进行梳理,并在此基础上系统地介绍EDT在信息系统中的应用,同时指出现有研究中的局限和未来可能的研究方向,以帮助学界掌握EDT在信息系统中应用研究的现状及进展。

1 EDT的起源与发展

1.1 EDT的起源

1965年Cardozo R N首先在市场营销中引入消费者满意的概念,认为明晰消费者满意的前因对营销实践具有重要意义。为此他进行了一项开创性实验,发现期望是满意决策的一个重要前因,产品未达到期望时消费者满意度比达到期望时低。基于此,Engel J F等在1968年提出了将期望不一致与消费者满意度联系起来的早期主张,认为夸大产品绩效会导致消费者的满意度下降。此后许多学者对此进行了进一步的实验研究以探索期望及其与产品绩效的差距对满意度的影响。Olshavsky R W等补充了Cardozo R N实验中未考虑的产品绩效超出期望的情况,通过实验得出无论产品绩效是高于还是低于期望,消费者的满意度都与期望水平保持一致的结论,这与先前Engel J F等的研究结论不符。鉴于此,Andemon R E通过析因实验检验实际或客观产品绩效与期望之间差异的效应,结果发现消费者的高期望与实际产品绩效间的较大差距会导致不满意。1977年Oliver R L回顾了以上研究,通过自我报告独立于期望水平测量了不一致效应,得出消费者使用产品后的满意取决于期望及其与实际体验不一致的程度的结论。这些研究表明期望的确显著影响消费者满意,但由于不同研究对期望水平及不一致水平的测量方式不同,学界对于期望及不一致的作用机制尚未形成统一的认识。

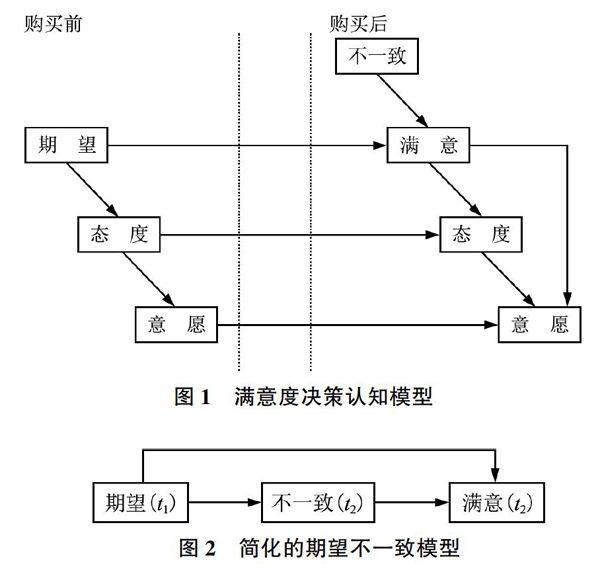

为了解决上述研究结论的矛盾性,1980年Oli-ver R L整合了早期相关研究中的假设关系,构建并验证了满意度决策认知模型。他认为,产品的最终成功取决于几个阶段(如图1所示):消费者在购买产品之前会基于产品属性、广告宣传等信息形成对产品的使用前期望,这一期望作用于消费者对产品初始态度的形成,而此时消费者的购买意愿直接受初始态度影响。当消费者使用产品后,他们基于实际的产品使用经历形成对产品性能的感知,从而将感知到的产品性能与先前的期望进行比较,并确认两者之间的不一致程度。这种不一致程度与最初的期望决定了消费者的满意度,进而影响消费者未来的购买意愿以及购买后的态度。因此此时消费者对产品的态度由使用前态度和使用后满意度决定,而未来的购买意愿则由初始购买意愿、满意度、使用后态度共同决定。

在满意度决策认知模型基础上,聚焦于满意决策的前因,Oliver R L在《满意:消费者的行为视角》一书中提出简化的期望不一致模型(如图2所示),其主要内容是消费者在购买前形成初始期望,这种期望与购买后实际感知到的产品性能会形成差异即期望不一致,而消费者满意度取决于期望和不一致.这种满意度进而会影响消费者未来的购买意愿。

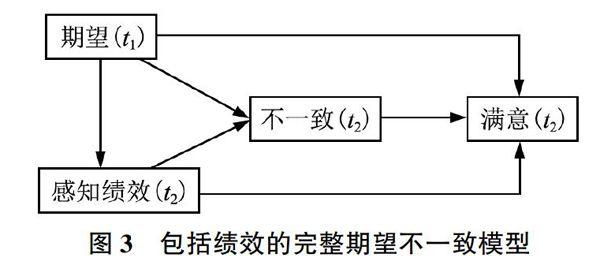

Oliver R L和其他学者忽略了消费者感知的产品体验也会直接影响消费者的满意决策,仅仅将产品绩效视作不一致变量形成的影响因素。1982年Churchill G A等的实验证明除了影响消费者感知到的不一致之外,感知绩效本身对满意也有直接影响,因此在期望不一致模型中添加了感知绩效结构,扩展后的模型称作包括绩效的完整期望不一致模型(如图3所示)。具体而言,扩展后的模型在简化的期望不一致模型中增加了感知绩效作为直接影响满意度的前因,同时将感知绩效对不一致的影响、期望对感知绩效的效应包括在内。这一完整模型是初始EDT模型的重要发展.成为之后消费者满意研究中使用最广泛的模型之一。

1.2 EDT的发展

期望不一致模型扩展的一个重要方向是将情感因素考虑在内。EDT将消费者满意视作理性的认知评价过程,强调确认期望、感知绩效间差距这一认知过程对满意的影响,忽略了消费者的情绪体验过程,因此最初Westbrook R A引入消费者情绪概念作为满意度的前因。许多学者在EDT解释消费者满意度的机制中补充了消费者情绪的作用,但目前期望不一致和消费者情绪之间的关系依然存在分歧,主要有以下两种代表性综合情感和认知模型:Oliver R L认为消费者情绪的形成取决于期望不一致;而Bigne J E等主张唤起情绪显著影响期望不一致和愉快情绪,进而影响消费者满意。

EDT模型中结构的具体分解其发展的另一个方向,许多学者基于不同的研究背景将EDT的关键结构进行进一步的划分,在实践中对EDT做进一步延伸和适应性修正。Chiu C M等将感知绩效结构分解为感知可用性、感知质量和感知价值,并将它们的不一致结构添加到EDT模;Liu F等从功利主义与享乐主义角度对EDT模型进行拓展,将消费者对网上购物的期望分成功利和享乐期望,并探索了电子商务网站的功能性和美观性如何满足这些期望进而提升消费者满意度。

2 EDT在信息系统研究领域的应用

2.1 EDT在在线服务满意度研究中的应用

在线服务中消费者可在线获取多渠道信息从而形成对在线服务的期望,但由于在线服务存在着可靠性、交互性、隱私安全性等方面的问题,这种期望与实际服务体验更有可能出现不一致。因此许多学者将EDT应用于在线服务情境下的消费者满意度研究。

2.1.1 EDT在在线购物消费者满意度研究中的应用

与传统的线下消费不同,在线购物通常依托于电子商务网站,依赖于网站信息来弥补物理接触的缺失。在这种情况下,消费者的期望与感知绩效间可能存在较大的差距,因此EDT被广泛用于在线购物环境下消费者满意度的影响因素及形成机制研究。其中绝大多数学者更关注购买平台设计及其提供的信息对满意度的影响,将其视作期望和感知绩效的重要影响因素。Mckinney Ⅴ等将网站质量分为信息质量和系统质量,并使用信息质量期望、系统质量期望等九个关键结构来测量信息搜索阶段网络消费者满意度;Cho Y则基于EDT和TAM将感知绩效概念化为购买产品后对网站有用性的感知绩效,通过美韩两国日常交易网站的消费者满意对比检验了电子商务中消费者满意度的形成过程,结果表明网站的有用性绩效是消费者在线购买满意度的一个关键影响因素。此类研究主要探索在线购物信息系统某些属性对消费者满意度的影响机制,却忽略了产品本身的影响。少数研究对此做出了补充,Chen Y J等将在线服装购物环境下消费者满意度分为产品满意度和品牌满意度,并通过析因实验探讨了它们的前因,结果表明期望不一致性是产品满意度的决定因素,而网站可见产品属性和期望的不一致性是品牌满意度的前因。

2.1.2 EDT在在线知识社区用户满意度研究中的应用

在线知识社区成为网络用户分享信息和获取信息的主要渠道,EDT为其中用户的满意度决策潜在机制提供了可能的解释,从期望角度揭示了影响在线知识社区用户满意度的因素。Khalifa M等认为基于内心需求而不受情境认知约束的欲望也会影响消费者满意度,从而基于EDT模型构造了期望不一致、欲望不一致和感知性能三种结构来解释在线知识社区环境中用户对基于互联网的服务的满意度;Jin X L等在EDT和先前的满意度研究的基础上提出了解释虚拟知识社区中用户信息满意度的模型,认为感知信息准确性、及时性、全面性、相关性及其对应期望不一致是用户信息满意度的决定因素。这些研究将EDT的应用范围从购买交易扩展到信息交换服务,通过构建新的关键结构增强EDT模型对在线社区中用户满意度的解释力。

2.1.3 EDT在其他在线服务消费者满意度研究中的应用

除上述两种在线服务以外,EDT还用于远程医疗、在线学习等多样化服务满意度的解释和预测。Serrano C I等将EDT框架应用于糖尿病视网膜病变筛查的远程医疗患者满意度概念化和实证研究,结果表明患者满意度受远程医疗质量期望和期望不一致的影响。与使用EDT框架解释满意度的直接前因不同,Medina C等在EDT模型中包含努力期望、社会影响以及激励条件变量,考察这些变量在电子学习满意度形成的中介关系。此外,Zainal H B等综合图书馆学和信息系统的观点利用EDT结构测量了联机公共查询目录的最终用户满意度,将期望分为系统知识、系统性能等,测量了个人成就感、关于系统使用的态度、感知净收益等项目来衡量期望与感知绩效间的差异程度。

综上所述,EDT已经被用于多种在线服务消费者满意度研究中,但现有研究仍有可扩展的空间:①由于EDT模型对不同种类产品的解释度不同,因此需要扩展EDT模型在不同在线服务中的应用。从在线服务用途来看,可对在线政务服务、在线社会支持服务等其他在线服务中EDT的适用性做进一步研究,从用户角度出发理解他们对服务的期望并以此为依据来设计或完善在线服务系统;从在线服务渠道来看,移动端已经成为体验在线服务的主要渠道,在线服务移动应用程序的移动性和快速更新可能会引起用户感知的期望与服务体验之间的差距动态变化,因此可应用EDT对移动端在线服务满意认知过程做进一步的研究;②目前已有研究仅探讨了EDT模型中中介变量的作用,但用户的特质可能会影响感知到的期望与实际绩效间不一致的程度,因此未来可继续研究用户人格、性别、年龄等调节变量的效应,进一步扩展研究深度。

2.2 EDT在在线购买行为研究中的应用

在线购买的虚拟性可能加剧消费者感知到的期望与实际购买体验之间的差异。EDT强调了这种差异程度对消费者购买后的满意度的影响,从认知角度为消费者的购买后行为决策提供了解释,因此学界将其应用于在线环境中的购买行为研究中。

2.2.1 EDT在持续在线购物影响因素研究中的应用

与传统的线下购物过程不同,在线购物中的消费者还具有购物网站系统用户的角色。他们会基于实际体验选择是否持续使用网络购物,但由于网上购物涉及安全性、无形性等问题,消费者很可能因为购物体验与期望不一致而转向其他购物平台或线下购物,因此EDT能够为持续在线购物的影响机制提供一种认知视角的解释。Hsu M H等在计划行为理论模型中加入EDT模型中的不一致和满意结构,考察用户的认知信念和态度从使用前阶段到使用阶段的变化,以及影响用户继续网上购物的意愿的前因,结果表明不一致对用户信念随时间变化具有中介效应,感知行为控制对网上购物持续意向有显著影响;Qin M在EDT模型基础上加入电子商务中的信任、感知风险和购物乐趣结构建立了扩展EDM以理解消费者的网上购物继续使用行为,研究结果表明消费者网上购物持续行为的意向受满意度、信任和购物乐趣的影响。这些研究主要从两个方面提出了促进消费者持续在线购物的建议,一是购物网站的设计与安全保障,包括信息质量、系统质量和服务质量的提高;二是营销策略的有效制定,如价格促销、定制产品推荐、口碑传播等。

2.2.2 EDT在重复购买行为影响因素研究中的应用

在线购物中的消费者作为产品的购买者会根据购买或使用体验是否达到期望水平而决定是否重复购买,这与EDT模型所描述的过程一致,因此许多研究应用这一理论解释消费者的再次购买决策。部分学者利用截面数据研究了重复购买决策的影响因素及机制,Yen C H等从在线拍卖的参与对象出发,指出投标人对拍卖师和卖家的期望有所不同,这两种期望分别为与拍卖师和卖家的表现形成不一致,进而影响对拍卖师的满意度和对卖家的满意度,最终影响重购意愿。但这些研究没有考虑时间的影响,因此Lin C H等运用EDT从纵向角度考察了不一致如何影响消费者期望与再购买意愿之间的关系,结果表明在购买前和购买后不一致都受期望影响并且驱动满意度,从而影响重复购买意愿,不一致调节了购买后期望与满意度之间的关系.这种关系的强度会在一定时间范围内有所降低。由于实际的在线购物行为数据较难获取,绝大多数研究采用自我报告方式测量重复购买的意愿,未来有必要将研究延伸至实际的重复购买行为。

2.2.3 EDT在服务失败后果及补救措施研究中的应用

在在线购买服务中,消费者的购物体验更依赖于信息技术/系统,未达到消费者预期的可能性更高,服务失败的概率也相应增加。Tan C W等主张电子商务服务失败可划分为信息失败、功能失败和系统失败,并将其与消费者的结果、过程和成本期望不一致联系来探讨电子商务服务失败对在线消费者行为的影响,结果发现信息和功能失败分别与结果和过程期望不一致相关,而系统故障不会影响消费者期望不一致。在线服务失败的类型划分仍未有统一的标准,部分研究探讨了特定类型服务失败的后果,Rao S等运用EDT和公平分配理论研究了在线零售环境中运营故障与消费者的后续购物行为之间的关系,认为服务失败情况下服务绩效低于消费者期望,这对消费者后续行为有负面效应,结果表明订单交付失败会导致消费者后续订单频率和订单规模的降低以及消费者焦虑水平的提高。

在服务失败情况下,消费者通常对企业提供的补救措施有明确的期望,服务补救效果和这种期望的匹配程度将直接决定满意度。Fan X C等整合EDT和公平理论通过析因实验探讨了在线零售环境下特定补救策略对消费者满意度、购买后态度和行为的影响,结果表明补偿、快速响应和道歉影响消费者感知公平的3个维度,期望不一致和感知公平共同决定了消费者满意、信任态度和购买意愿。

由上述可知,应用EDT的在线购买行为研究主要探索了影响消费者行为的因素及潜在机制,可从以下角度进一步扩充目前的研究:①考虑电子口碑对消费者的满意决策及相应的行为的影响。如今电子口碑成为消费者形成期望的主要来源,但由于在线评论信息真假混杂、质量参差不齐,基于口碑形成的期望可能与实际体验有较大的差距,从而影响消费者的满意度和后续行为,因此未来可使用EDT解释这一过程;②考虑服务失败情境下消费者情绪的作用。在这一特殊情况下消费者非常可能产生愤怒、失望等负面情绪,这些情绪可能进一步加大消费者感知到的实际体验与期望的差距,因此未来在EDT描述的理性认知过程中加入负面情绪的作用来解释服务失败对消费者在线行为的影响机制。

2.3 EDT在信息技术/系统使用研究中的应用

类似于EDT描述的消费者满意及购买行为决策机制,用户在使用信息技术/系统前基于获得的信息形成对信息技术/系统功能、界面、性能等多方面的期望,以使用过程中的体验为标准判断这种期望被满足的程度,从而决定对该信息技术/系统的态度及此后的使用行为。因此学界将EDT的应用拓展到信息技术/系统使用行为研究中。

2.3.1 EDT在信息技术/系统使用的信念和态度变化研究中的应用

在对EDT的最初概念化中,Oliver R L描述了一个中介模型,其中不一致和满意对意图的影响由态度中介,因此许多研究应用EDT来解释信息技术/系统使用的信念和态度随时间变化的过程。Bhattacherjee A等借鉴EDT和TAM提出了信念和态度变化的两阶段模型,具体而言,他们将对信息技术的认知分为两个阶段即使用前阶段和使用阶段,使用前的信念基于二手信息形成,从而造成对信息技术的期望不一致,在使用阶段用户获得第一手经验后被修正的信念决定对信息技术的满意度,这种满意度将修正使用前态度,实验结果证明了用户信念和态度会随时间变化,而不一致和满意度是驱动这种变化的突发因素。Xu J J等在Bhat-tacherjee A等的模型基础上加入享乐元素,证明了感知有用性在初始阶段非常重要但随着时间的推移其重要性会随着重复使用而减弱,相反感知享乐性在最初采纳时不太重要,但随着重复使用,其重要性变得更加突出。上述研究关注对信息技术的总体有用性感知,并未涉及信息技术的具体特性。而Saeed K A在TAM、EDT和采用后信息系统使用文献基础上研究了具体的评价协同系统的信念变化过程,认为资源管理支持、协调支持和评估支持决定了用户信念,用户最初的期望和隨后的评估是与可见特征联系在一起的。

2.3.2 EDT在信息技术/系统持续使用研究中的应用

信息系统的长期生存能力及其最终成功取决于持续使用。Bhattacherjee A在2001年首先突破了以往研究用户持续使用行为的框架,基于EDT提出了新的信息系统持续模型即信息系统持续的采纳后模型,该模型融合TAM模型中的感知有用性和EDT中的不一致及满意结构,是将EDT应用于信息系统持续使用领域的开创性研究。随后大量研究采用该模型来解释信息系统和信息技术持续使用的机制。

1)EDT在在线社交网络持续使用研究中的应用

对社交网站采纳后行为的研究大多基于EDT描述的用户基于使用体验和期望对持续使用做出理性决策。一些学者将社交网络特定的使用动机纳入EDT模型中,探讨其对在线社交网络持续使用的影响。Shi N等提出保持线下联系和娱乐是使用社交网络的两大动机,证实了满意度由期望和对这两个动机的感知之间的不一致决定,而满意度与社交网络持续使用意向呈正相关,性别对不一致和满意之间的关系具有调节作用。此外,一些学者在此基础上补充了社交网络环境中社会因素的作用。Chan T K H等在基于EDT的IS持续使用模型中加入感知的临界质量、社会规范和社会存在感3个社会因素,整合社交网络特定动机和社交网络环境衍生的社会因素的不一致,通过对Facebook用户的在线调查进行了实证检验,结果表明感知的临界质量、社会存在感和社会规范是影响和决定持续意向的主要因素。

2)EDT在在线学习持续使用研究中的应用

与其他信息系统相同,在线学习平台用户基于使用感受与期望的匹配程度决定是否持续使用,因此学界从多个角度应用EDT探讨了其影响因素。大多数研究从个人、系统和社会因素中的单个或多个视角展开讨论。Roca J C等结合前人研究综合EDT和TAM变量,从感知可用性和感知质量的角度探讨了在线学习的感知绩效结构,将这些结构之间的关系与确认、感知行为控制和主观规范集成在EDT模型中,构建了一个电子学习环境下的分解技术持续模型,结果表明,用户的持续意向由满意度决定,而满意度又由感知有用性、信息质量、确认、服务质量、系统质量、感知易用性和认知吸收共同决定。而Cho Ⅴ等综合3个角度因素将自我效能(个人因素)、社会压力(社会因素)和系统支持(环境因素)纳入EDT和TAM扩展框架解释电子学习工具的持续使用,研究表明,除了用户满意度和感知有用性之外,自我效能、系统服务支持和社会压力也是影响技术持续使用的重要因素。

3)EDT在其他信息技术/系统持续使用研究中的应用

除上述信息技术/系统外,学者还应用EDT研究了持续使用万维网等技术、组织信息系统等系统的动因。Hsu M H等综合EDT和社会认知理论研究了个体持续使用万维网的动机,发现用户的持续使用意愿由先前使用的满意度、网络自我效能和结果预期共同决定。与万维网这类信息技术的使用不同,组织环境中信息技术/系统使用行为除了受到自身特征影响,还需要考虑组织特征等多种因素的作用。有学者指出组织中强制使用的信息系统的用户行为也具有重要意义,这与组织中成员的工作效率和态度密切相关。Sorebo O等认为在强制环境下可以使用用户对特定技术的评价代替以往基于EDT的信息系统持续模型中的持续意愿,并对一个渡轮公司的现金交易系统进行了研究,结果表明满意度是强制性环境中最合适的标准因变量,易用性在这种环境下具有重要作用。这些研究具有大多数信息技术/系统持续使用行为研究的共同局限性,即实际测量的是持续使用的意愿而不是真实的持续使用行为。

2.3.3 EUF在信息技术/系统转换行为研究中的应用

技术/系统转换是信息系统采纳后行为的一种,用户根据实际使用体验是否与期望水平一致而选择继续使用或者转向其他信息技术或系统,这与EDT描述的消费者购物决策过程相似,因此在这一领域中EDT也能提供理论支撑。与大量关注信息技术/系统持续使用的研究相比,较少有研究聚焦在其转换行为上。少量的现有研究从横向和纵向两个角度出发,基于EDT扩展模型加入转换成本因素构建技术或系统转换模型。Fan L等提出了一个通用技术转换模型来解释信息技术用户从现有技术转换到颠覆性技术的原因,具体而言该模型在EDT结构中加入程序转换成本和财务转换成本结构,结果发现用户的转换意向由他们对颠覆性技术的期望和对现有技术的不满决定,而转换成本对转换决策没有影响。Xu F等将转换成本和习惯变量整合到基于EDT的信息系统采纳后模型中探索了云存储服务用户转换意愿和行为,采用两步数据收集方法证明了感知有用性和期望不一致影响用户满意度,转换意向受到感知有用性、用户满意度和转换成本的影响,转换意向和习惯共同决定了转换行为。上述两种看似矛盾的结果是由于研究情境的不同所导致的,因此未来可对更多的不同情境进行研究,厘清在EDT模型中加入转换成本的规律。

综上所述,EDT在信息技术/系统使用行为中的应用主要关注用户的态度变化、持续使用和转换行为,但相关研究存在以下不足:①较少关注非持续使用、中止使用等行为。信息技术/系统使用过程中的期望不一致可能是变化的,用户感受到信息技术/系统使用体验与自己的期望存在差距时可能选择不再使用,但信息技术/系统改进或环境改变后这种差距有所缓和,这可能导致用户的再次继续使用,因此可应用EDT探索中止使用行为的潜在机制;②研究方法和研究背景较为单一。研究多采用问卷调查法来收集数据,未来可考虑使用系统日志文件等更为客观的数据进行研究佐证现有发现;调查样本大多是某一地区在校大学生或某组织的工作人员,未来可考虑不同文化背景以提高结论的可扩展性。

3结论与展望

通过文献的梳理可以发现.EDT由Oliver R L在满意度决策认知研究中提出,经过添加和修正感知绩效等关键结构逐渐形成了目前较为完善的消费者满意决策解释模型。EDT在信息系统领域的应用已经积累了一定数量的研究成果,具体而言EDT主要用于在线服务满意度、在线购买行为、信息技术/系统使用行为三方面。相关研究在电子商务、社交网络、电子学习等多方面积累了多样化的丰富成果,为营销实践和信息系统开发设计提供了多方面建议。

现有研究主要存在以下5个方面不足:①由于EDT模型对不同种类产品的解释度不同,因此需要进一步划分在线服务、信息系统、信息技术的类别,探讨EDT模型在不同类型信息系统中的应用;②EDT将满意视作理性的认知评价过程,但信息系统用户满意决策过程不是绝对理性客观的,EDT忽略了用户的主观情绪作用,在未来研究中可考虑加入情绪的作用;③目前信息系统领域应用EDT的实证研究方法较为单一,多依靠问卷调查法来收集数据,通过被调查者的自我报告追溯性地测量模型相关结构;④多数研究并未测量用户的实际行为,而是使用用户的意向来代替行为,但先前有研究表明信息系统用户的意向与实际行为之间的相关系数仅为0.35,因此这种替代测量存在一定的局限;⑤研究很少考虑不同文化背景的影响,调查样本大多是在校大学生或某组织的工作人员,缺乏多样性,因此难以将结果推广到其他人群。

未来可着眼于以下方面来完善和丰富EDT模型及其在信息系统中的应用:①关注中止使用行为。考虑到信息系统中用户行为的多样性,可详细划分信息/技术系统的使用行为,系统化研究持续使用、中止使用、转换行为的区别及其影响机制,对现有研究进一步深入探索;②关注移动端信息系统用户行为。移动端已经成为用户网上购物、社交、学习的主要渠道,其与web端信息系统的区别需要进一步的研究,丰富基于不同渠道的使用或购买行为研究;③可考虑扩展现有研究模型。虽然目前研究模型已经考虑了多种变量,但仍然存在大量未被研究的因素。如考慮不同类型的人格特征和基于品牌、社交网站内容、产品评论等形成的偏见等变量的作用,加入性别、年龄、环境、用户属性等调节变量;④通过多种途径测量行为数据。采用情景实验、现场实验等方法来获取最大程度与真实使用情境相似的行为数据,考虑使用实际的消费者行为数据(如购买数据、使用时间、使用频率等)以测量用户行为,而不是仅仅测量他们的行为意向。

(责任编辑:郭沫含)