响着铃铛过老街

◆燃木

“走啦!”仔仔兴高采烈叫阿爸,一溜烟跑出老屋。

暑假的这天,仔仔家搬新家,搬到小城的公寓,新家里什么都有,阿爸和阿妈收拾来收拾去,只收拾了几件衣物,仔仔收拾来收拾去,只收拾了两辆遥控车。

阿爷呢?

阿爷好像没收拾好。

仔仔望望街尾,阿爷还在修自行车。

阿爷今年七十三岁,修补的活儿做得好,每天在街尾摆两个摊子,补鞋,修自行车,一天下来,其实没多少人补鞋,也没多少人修自行车,阿爷就补自己的鞋子,修自己的自行车。

他的自行车老了,仔仔得喊它叔公。阿爷喊它“凤凰”,“凤凰”是“凤凰”牌老车,车尾有个凤凰图案,车梁下套着铁牌,上面写有编号和年份,车座磨掉了一块皮,车梁蹭掉了两块漆,链子坏了又好,好了又坏。

只有铃铛年轻,阿爷说,铃铛是心脏,人的心脏扑通扑通跳,自行车是叮叮地跳,跳了人和车才有劲,于是年年给“凤凰”换新铃铛,打得满街响,打得快快活活,一响,人家就知道是阿爷来了。

阿爷上车的动作也年轻,一个鹞子翻身跃上去,快活得很,叮叮打两下铃铛,老街亮了,风吹进窄窄的街面,三只麻雀扑棱起飞……

老街也很老了,是小城最老的街,有多老?九十八岁的彭阿公说不上,杂货铺的霍老板说不上,青砖墙皮上的青苔说不上,锅耳房顶上的野花也说不上。

只有地上的石板可能说得上。猫走过,卖货郎走过,午后的风走过,影子来来去去,把石板磨得像大大小小的镜子,有时照出土黄,有时照出暗绿,有时照出黛青,九岁的仔仔从街头走到街尾,走八百步,又像走在五颜六色的补丁上。

阿爷常说,老家伙、老活儿、老骨头,要常常动动才能年轻。八百步远的老街,他就这样走来走去,铃铛声时不时响起。

仔仔笑阿爷,自行车和老街哪会再年轻?去年阿妈给仔仔买了辆自行车,骑着像道闪电,那才叫年轻;阿爸的小轿车、小城越来越阔的马路、马路上簇新的大楼,那才叫年轻。

“阿爷!走啦——”仔仔朝街尾喊,一想到马上能在新房间的大床上打滚,他就心急火燎。

老街三十三户人家,这些年陆陆续续搬走,去年还有老人坐在水蒲桃树下拉家常,今年只剩下鸟叫声。

阿爷还在修自行车。

夕阳有点懒散,阳光斑斑点点投落石板,一旁的自行车安安静静。

阿爷慢吞吞地收拾工具:锥子、钳子、布袋子、木凳子……街尾的水蒲桃树一边开花一边结果,一个青白果子跳到了他的背上。

阿爷踏着“凤凰”回到老屋前,架好车,不进屋,坐在屋前的石墩上。

仔仔连声说:“阿爷,走啦!”

“爸,走啦。”阿爸轻声对阿爷说。

阿爷不说话,回屋收拾东西,阿爸进屋帮忙。收拾来收拾去,眼看夕阳收起,两人还没出屋。

仔仔往里喊一声,阿爷出来了,带着一大堆东西,老脸盆、老收录机、大挂钟、BB 机、一个老木箱,红漆掉了不少,边边描着暗花,那是阿嬷的嫁妆。

阿爸劝阿爷说,新家没地方放。

阿爸说的是实话,新家地方不小,也不大,双阳台都想好怎么用了,摆上阿爸的茶桌、阿妈的多肉和月季花、小博美的狗窝;另一个阳台要放洗衣机,晾衣服。

“我放我的房间!”阿爷大声说着,推出阿嬷的老缝纫机。

“阿爷,你的房间也放不下!”仔仔说。

“放你房间行不?”阿爷说。

仔仔一听,不乐意了,虽然跟阿爷亲,但他才不愿意让这些破破烂烂的旧东西放进他的新房间呢!

“我不!”仔仔噘起嘴巴说。

“我给你造支铜手枪。”阿爷说。

“我不!”

“我给你零花钱。”

“我不!”

阿爷不高兴了,仔仔也不高兴了,他说:“阿爷,我用压岁钱给你买辆新自行车。”

“不要!”

祖孙俩犟着。

阿爸对阿爷说:“把东西放回老家?”

乡下老家,人也走光了,破房子里有很多蛇虫鼠蚁。阿爷不乐意把他的旧宝贝丢给蛇虫鼠蚁。

他找来一条大木板,一个大铁篮,绑凤凰车前后,驮上他的旧宝贝,前一坨,后一坨,凤凰车不像凤凰了,像头大骆驼。

阿爷的计划是先搬走一批,再搬走缝纫机,打定主意后,他颤巍巍地推车,加速,右脚掌撑上脚踏,左脚掌蹬地,蹬蹬蹬——一个鹞子翻身,那么大的骆驼车,还真让他上去了。

“叮叮!”铃铛响了响,“凤凰”摇摇晃晃游向暮色,链子咔咔响,“咔咔咔,咔咔咔……咔嚓!”链子掉了下来。

阿爸连忙上前扶着,阿爷跳下车,架好,扒拉出一罐机油,猫腰给车链上油。

上了油的链子金黄金黄,摇两下,链子滴溜溜转。

阿爷又一个鹞子翻身上车,“凤凰”走了一段,“咔嚓!”车链子又掉了,仔仔哈哈大笑:“阿爷,‘凤凰’坏啦!”

阿爷生气了,也不知道生什么气,把“凤凰”推回老屋墙边,一屁股坐回石墩上:“你们先走,我在这里过一夜。”

“明天这里要拆了。”阿爸说。

“那就明天走。”

“明天一大早就要拆了。”

“那就一大早走。”

原来阿爷舍不得走!

有什么舍不得的?仔仔不明白。老街都没人了,只剩下老屋和鸟了;政府的人说,老街的屋子是危楼,要拆;老街的地面凹坎多,也要修,已做了规划,改造成一条商业街,不好吗?

阿爷不再说什么,一折身返回老屋,哐当一声关上门。

他坚持要在老屋过最后一夜。

仔仔拍门喊阿爷,阿爷不应声;仔仔推推门,推不动。

阿爷真是个说一不二的倔老头。

老街在城北,新家在城南,隔了三条大马路、两栋大厦。仔仔离开时,回头望望老街,傍晚的路灯亮起,一朵黄光落入石板,像有故事要讲。

仔仔问阿爸,阿爷为什么不舍得走?

阿爸想了想,说:“阿爷老了。”

到了新屋,仔仔很兴奋,到处跑到处看,在新房间的大床上打了十六个滚。到睡觉的时候却睡不着,想起阿爷,阿爷不快活,不快活的阿爷在空荡荡的老屋里干什么?想什么?

他望望十层楼下的街道,热热闹闹的,灯光像一条火龙,人和车在火龙里穿行。

看着看着,仔仔打了瞌睡,听到一个人喊他:“仔仔!”

仔仔往下一看,阿爷扶着“凤凰”在楼下喊他。

仔仔连忙下楼。

阿爷说:“走,回老街。”

“回老街干什么?”

“玩。”

阿爷载着仔仔,穿过小城三条马路、两栋大厦,回到了老街。

人车还未到老街,就听到里面的吆喝声:“补锅!”“好靓芝麻糊!”“鹅毛鸭毛换火柴!”唱歌似的。

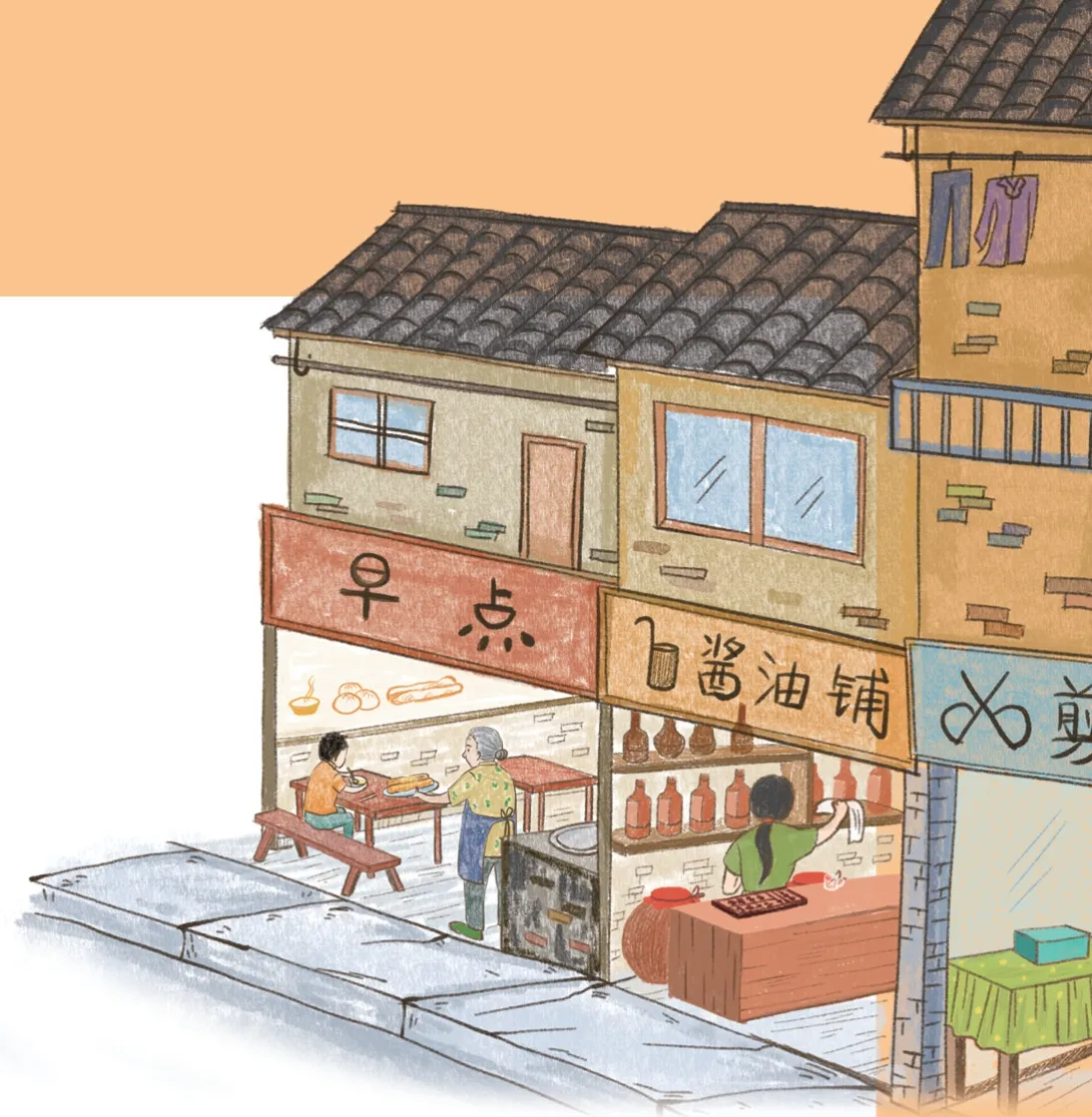

仔仔惊讶地走进老街,那是一条他从没见过的老街,两边一溜的老摊子、老店铺,有剃头铺、酱油店、卖油条的、卖盲公饼的……还有仔仔不常见的老手艺,有剪纸、捏泥人、编竹、糖画……

阿爷呢?

阿爷不见了。

顾不上阿爷了,仔仔面前眼花缭乱,一个个镜头画卷似的打开——

一群孩子在滚铁圈,赶着大铁圈从街头滚到街尾,喊来喊去……

“快来玩!”一个小男孩喊仔仔,仔仔一看,呀,那不是照片里童年的阿爷吗?

阿爷怎么变成小孩子了?

大铁圈风一样卷过来,仔仔不由追着铁圈跑,玩得满头大汗,哈哈大笑……

忽然,街头传来鞭炮声,一个年轻人骑着自行车载着新娘子,后面七八个人担着嫁妆,嫁妆眼熟,大脸盆、暖水壶、缝纫机、大红老木箱边边描着暗花……

年轻人也眼熟,啊,那不是年轻时的阿爷吗?

年轻的阿爷骑着年轻的“凤凰”,“凤凰”上坐着年轻的阿嬷,阿嬷害羞地笑,老街人快活地笑,阿爷咧着嘴傻乎乎地笑。

六十年代的自行车金贵,花了阿爷全部积蓄,有钱也不易买,还得有票,一票难求,可阿爷愣是买回来,把阿嬷娶回了家。

“叮叮,叮叮!”阿爷打响铃铛,有多响打多响,响声抛向老街深处,老街也年轻了……

娶了亲的阿爷在街尾补鞋,阿嬷在街心裁衣服,“啪嗒啪嗒”踩响缝纫机,隔着十二块石板,阿爷望一眼阿嬷,阿嬷望一眼阿爷……

仔仔回头望望,阿爸出生了,不久,大姑姑、二姑姑也出生了。阿爷踏着“凤凰”驮回米、驮回肉,他又黑又瘦,可铃铛还是快活响……

一眨眼,阿爸长成跟仔仔一般大,满街溜达,急着要学骑凤凰车。

“凤凰”正当壮年,动起来像只凤凰,不动时像匹黑马,阿爸急匆匆跃上车——阿爷似鹞子翻身,阿爸似笨猪上树,看得仔仔咯咯大笑。

阿爷扶着车尾跟着跑,边对阿爸吆喝:“跨腿!跨腿!”

阿爸终于跃上车座,小短腿够不上脚踏,但惯性帮上忙,脚踏飞快轮转,接上,随着阿爸的小身子歪左、歪右,阿爸高兴得嘎嘎笑,打得铃铛叮叮响,阿爷悄悄放开手。

“叮叮!叮叮!”铃声远去,又从街尾钻出来,仔仔看见小小的自己坐阿爷的凤凰车上,小小的手窝在阿爷的裤兜里取暖……

“凤凰”变老了,生了锈;阿爷也变老了,清晨载仔仔上幼儿园,风翻开他头发里的白……

阿爷做了父亲,又做了阿爷,就在老街上,凤凰车踏来踏去,铃铛响来响去,“叮!叮叮……”

仔仔翻个身,一下子醒来——原来做了一个梦!

好像不是梦,好像真的一样,那些唱歌似的叫卖声,年轻的阿爷骑着凤凰车傻乎乎笑的样子……

仔仔跳下床找阿爸,阿妈说,阿爸昨晚回老街陪阿爷了。

怎么不叫上我?仔仔想,撒腿往屋外跑,他要赶去老街,找找那个梦……

仔仔踩着他的自行车,穿过三条马路、两栋大厦,回到了老街。

老街安安静静,没有梦里的热闹,只有鸟叫声、叶子落地的声音。

仔仔想念那个梦。那个梦真好,好得像一幅画。

然后,他听到铃铛声,阿爸骑着自行车从街尾转出来,车后载着阿爷,和梦里一样,阿爷和阿爸都笑眯眯的,可又好像不一样,这次是阿爸载着阿爷,不是阿爷载着阿爸。

小小的阿爷坐在大大的阿爸身后,两个人一前一后在说话,声音不大,淹没在叽叽喳喳的鸟叫声里,淹没在叮叮的铃铛声里。

好像在说从前的事,仔仔梦里的事,老街,老店铺,老叫卖声,还有学自行车的事……两个人骑着车,说着话,从街头到街尾,又从街尾到街头……

昨夜,阿爷和阿爸做了和仔仔一样的梦?

梦里藏着大脸盆、大挂钟、老木箱,还有一条好老街;藏着小时候的阿爷、年轻的阿爷、骑着凤凰车的阿爷……

藏了很多年,舍不得丢了,就像仔仔以后很老很老,还不舍得丢掉他心爱的遥控车。

仔仔懂了。

骑上他的自行车,他赶上“凤凰”,阿爸一见仔仔哈哈笑,蹬着“凤凰”跑,仔仔在后面追,一老一少的人,一老一少的车在赛跑……

“叮叮!叮叮!”仔仔骑着自行车,箭似的超越“凤凰”……晨光像潮水漫上老街,他们游在水里,铃声像水泡一串串荡开……

“老了。”阿爸喘着气,看着前面得意扬扬的仔仔说。

“你还不老。”阿爷说。

该走了。

“阿爷,”仔仔说,“你给我造支铜手枪,我让你的旧宝贝放我的房间。”

阿爸和仔仔七手八脚把阿爷的东西驮上凤凰车,准备搬到街口的小车上。

驮满东西的“凤凰”又变成老骆驼。

阿爷反倒不急,又坐在石墩上,这次仔仔知道他在想什么,他说:“阿爷,老街离新家不远,每天能回来看看。”

阿爷“哦”了一声,并没有站起身,这次仔仔不知道阿爷在想什么。

“老李!走啦。”九十八岁的彭阿公拄着拐杖走过,他回来拿他的藤木拐杖。

阿爷笑笑,望望彭阿公。彭阿公拄着拐杖,慢慢走向街口。

阿爷站起来,走向凤凰车。

爷仨推着车走。东西有点重,三人扶左,扶右。

一个收买佬踩着三轮车过来,车上写着“收废品”,附上醒目的联系电话,车后驮着满满当当的旧货。

“收旧货——”收买佬望着爷仨,“东西旧咯,还不卖吗?”

“不卖。”仔仔和阿爸同声说。

阿爷不说话。

“暖水壶漏底咯,脸盆生锈咯,老鼠在大衣里打过洞,都没用咯。”收买佬又说。

爷仨不说话,继续推车。

“阿爸,”仔仔望望三轮车上的旧东西,小声问阿爸,“废品拿去做什么?”

“拿去再造,做木、做铁、做布、做纸。”阿爸小声回答。

“不是废品,写错了!是旧货,回头改过来——收旧货啦!”收买佬吆喝着蹬车远去。喊声长长的,也像唱歌。

阿爷的脚步慢了,走两步,更慢了。

他站住了。

“卖!”他拐着脖子朝收买佬喊。石板上两只黄鹂急忙飞走。仔仔吃惊地望着阿爷。

阿爷摸了摸暖水壶、大摆钟、老木箱,一口气卖了暖水壶、大摆钟、老脸盆、老木箱……他卖东西的时候,和昨天不肯卖东西的时候,一样二话不说。

仔仔纳闷得很,想问阿爷,想问阿爸,可是他们都不作声。

收买佬分类收拾好,望望他们身后的缝纫机,又问:“卖吗?”

那可是阿嬷的缝纫机!

仔仔紧盯着阿爷。

阿爷摸了摸缝纫机坏掉的机头,轻轻说:“卖。”

仔仔更吃惊了。

剩下自行车。

“这个不卖。”仔仔对收买佬说。

阿爷还是不说话,拍拍“凤凰”的车座,像拍着一个老熟人,然后拔了拔铃铛,“叮!”一个声音荡开,久久不散。“卖。”阿爷说。

仔仔瞪大眼睛。

阿爷把旧宝贝卖得一干二净,只留下修鞋子的老工具箱。

收买佬远去,阿爷捏着钱票子站在街心。

老街静悄悄,阿爷静悄悄。

“走啦。”过了一会儿,阿爷对阿爸和仔仔说。

回新家的路上,仔仔很纳闷,问阿爷:“你为什么舍得卖旧宝贝,卖‘凤凰’?”

阿爷望着车窗外,说:“阿爷老啦,它们也老啦,不中用咯。”说得很轻,像叹气。

车窗外,小城生机勃勃,城中心有个大公园,公园前立着一个大雕像:一个男孩和一个女孩托起一个太阳,栩栩如生。

仔仔和阿爸望着那个雕塑,心里不约而同有了个主意。

这个主意很好,但不易办好。这个暑假,仔仔和阿爸一天到晚往外跑。

这一天,阿爷像往常一样起大早,到下面公园溜达了两圈,打完太极拳,便摆开修鞋摊子干活。他想不到来修鞋子的人不少,比老街的人多,他干得有劲头。

中午回家吃饭,阿爷推门回屋,发现房间里添了不少家具,不由一阵惊讶。

先是一张茶几,设计很特别,桌面是一块圆玻璃,玻璃下托着一个轮胎,阿爷一眼就认出那是“凤凰”的轮胎,这个轮胎和他跑过平路,跑过颠簸路,补了多少次,他知道;另一个轮胎呢?阿爷望望下,望望上,看到另一个轮胎在天花板上,变成一顶大圆灯,中间垂落三个灯泡,很有艺术感;阿爷又望望左,望望右,床边有一张凳子,凳垫是用“凤凰”的车座做的,黑漆皮,阿爷一直不舍得换个新的,他说,老车换个新坐垫,就像牛头搭上马嘴,别扭……

走到洗手间,两条半米长的铁竿子,头尾扎进墙壁,做了搭毛巾的架子,阿爷一眼认出是“凤凰”的车梁,上面磕了个疤,那是他几十年前从老家驮大米回家,那天下着大雨,人和车滚落山沟磕碰的。

阿爷的眼眶热了,在房间里走来走去,看来看去,摸摸这儿,摸摸那儿,他咕哝着,说自己一辈子做修修补补的活儿,怎么就没想到这个?这下好了,“凤凰”又回来了。

“叮叮!”门外铃铛响,阿爷又愣了,这不是“凤凰”快活的铃声吗?他快步去开大门,门打开,仔仔和阿爸笑眯眯地站在门口,“凤凰”的铃铛做成了门铃,装在大门边。

“叮叮!叮叮!”仔仔举手按铃,手指磨得破了皮,但他得意地笑了。

(文字有删节)