城市污水处理技术:走向低碳绿色

沈耀良

(1.苏州科技大学 环境科学与工程学院,江苏 苏州 215009; 2.城市生活污水资源化利用技术国家地方联合工程实验室,江苏苏州 215009; 3.江苏省水处理技术与材料协同创新中心,江苏 苏州 215009; 4.江苏省环境科学与工程重点实验室,江苏 苏州215009; 5.苏州市劳模创新工作室,江苏 苏州 215009; 6.苏州科技大学 水污染治理与资源化研究所, 江苏 苏州 215009)

城市污水处理系统作为重要的基础设施,对于促进经济社会的可持续发展,具有不可或缺、难以替代的重要作用和功能。 自第一次工业革命以来,随城市化进程的不断加快以及随之相伴的城市人口的迅速增加,城市水环境问题愈见突出,城市污水处理(利用)技术也由始于十九世纪中后期的欧洲广泛的将城市生活污水直接应用于农业农田灌溉(以充分利用其中的氮磷(N、P)等营养物)生产粮食和农作物的污水利用,到借助于半人工化的自然生物和物理分离处理技术(如滴滤池、土地渗滤等),以去除有机物(COD)、悬浮固体(SS)等污染物,同时辅之于简单的(石灰等)化学(过滤)处理,以达到有效灭菌、防止水致传染病为目的的初期处理工艺[1-5],及至二十世纪初,以充分借助于污水中有机物为其生长繁殖为底物的异养菌等所构成的活性污泥为核心的、具有真正意义的人工环境技术型的生物处理工艺-活性污泥法的诞生[6-8],再到其工艺运行方式的不断改进以及因富营养化等水污染问题的日趋严重而对除污功能和指标要求的不断提高,各种多单元、深度强化的处理工艺应运而生,时至今日,已历经了一百多年的发展。

毋庸违言,一百多年来,基于微生物作用实现污水净化的活性污泥工艺在保护城市环境质量、改善人居环境卫生、促进人们身体健康方面发挥的作用功不可没,尤其在遏制水污染加剧的态势方面发挥了关键作用[7-9]。 但自该工艺诞生及其发展的一百多年间的城市污水处理,一方面始终秉持“出产末端碧水”的“神圣”铁律,为获得更高质量的出水或满足更高要求的指标,以工艺单元的层层加码、技术方法的时时升级为主要途径,以至于其能耗投入有增无减、不断攀升[10-12];另一方面,长期遵循“污染物分解矿化”的“固有”机制,以实现简单自然有机物的彻底氧化或复杂人工化合物的有效降解为基本原则,以至于伴随着污水量猛增而导致温室气体(GHG)排放与日俱增[13-19];再一方面,虽然城市污水资源化利用实践早已有之[1-2],且自上世纪八十年代开始,污水处理行业就已树立“污水资源化利用”的理念,并力度推进实践,但真正意义上基于宏观路径和微观研究的全过程资源化利用技术工艺的开发应用却是踌躇不前甚或几近空白[16,20]。 由此,城市污水处理业已成为了能源消耗的大户、次生污染的大户、资源浪费的大户,与“碧水、蓝天、净土”的污染防治攻坚战略极不协调,并使其“作为‘色家族’的天生一员的本来意义黯然失色,从而与低碳绿色、可持续发展和生态文明建设的要求渐行渐远”[21]。

围绕上述问题,本文在对国内外文献分析的基础上,从我国实现2030 年碳达峰、2060 年碳中和目标的高度和视角,就城市污水处理技术的目前耗能、失能和排碳等问题,进行了全面的总结分析,并结合社会经济的发展,提出了城市污水处理技术走向低碳绿色(资源、能源和水源,NEWs)的基本策略、技术路径和发展方向。

1 高碳灰色的传统技术

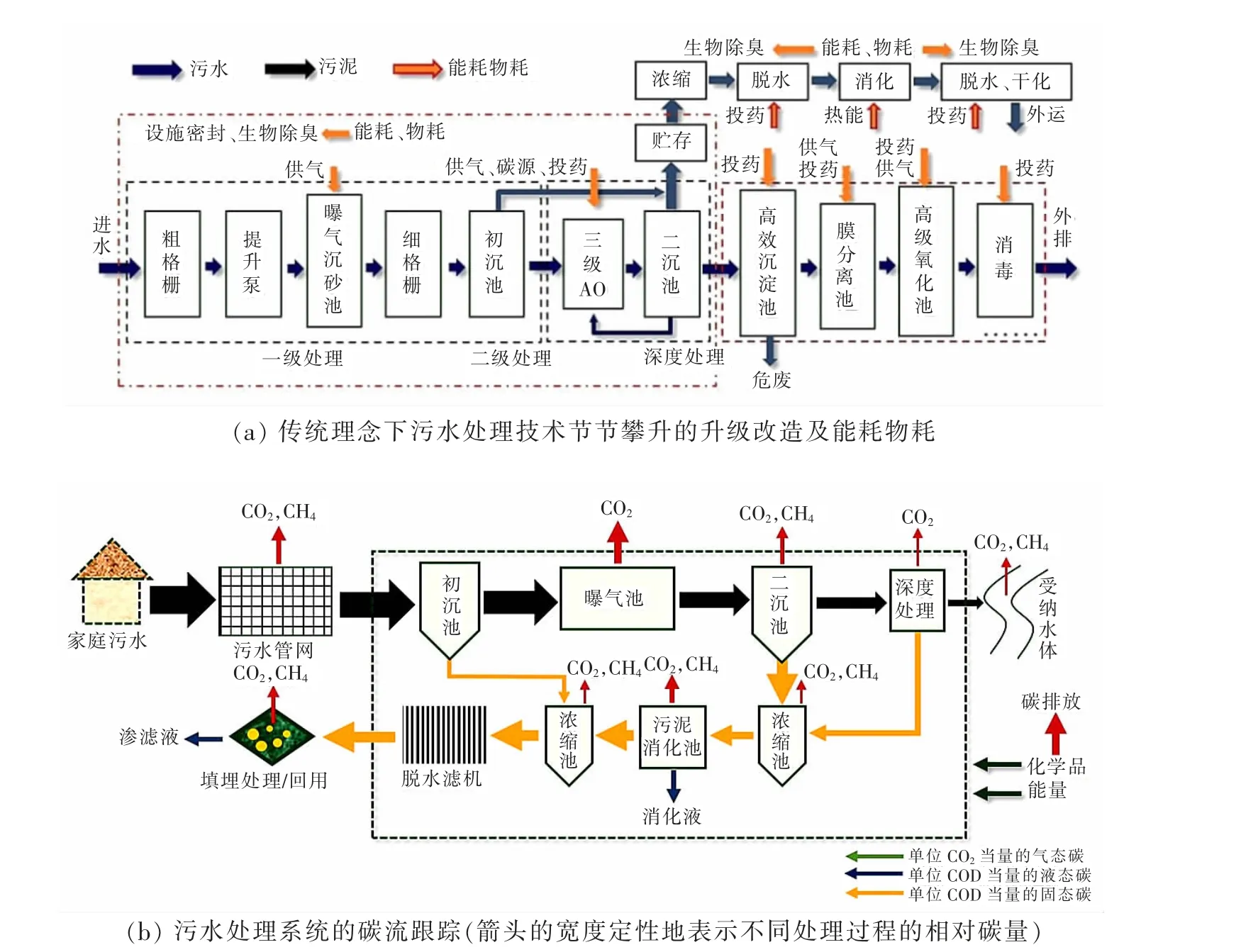

自活性污泥工艺开发应用及其不断演进以来[7-8],在固守“污染物分解矿化”为核心途径以实现水质净化的传统理念的前提下,以提高处理效率、强化处理功能、优化稳定运行为目标的各种“高效升级”处理工艺应运而生,但缺乏源头控制、系统评价、能源绿化、资源利用的“高效”工艺升级改造,导致其物质能耗投入的与日俱增、能源资源的“持续”浪费、温室气体的“自由”排放,使得污水处理厂在消减污水污染物的同时,已然成为事实上的高碳灰色(污染源,见图1)[22]。

图1 城市污水处理技术的升级改造、能耗与碳排放

1.1 污水处理的耗能

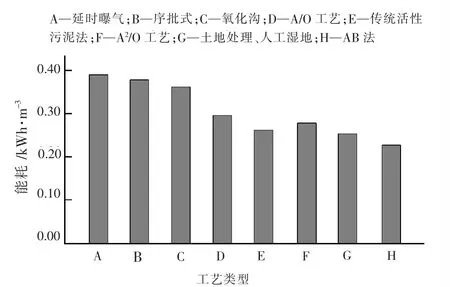

城市污水处理长期以来作为一种能源密集型过程,其收集输送和处理排放的每个环节均需要外部资源和能源的大量投入,尤其是由输送、供氧、用药等内需性物耗和电、天然气以及燃料等能耗的投入。一般而言,目前城市供水与污水处理所耗电能约占全社会总电耗的1%~3%,其中城市污水处理约占1%左右。 例如,美国现有城市污水处理厂16 000 多座,其污水处理年均需耗电约占其全国总能耗的比例则高达3%~4%,而西欧的同类比例为0.7%~1%[11-12,23-25]。 污水处理厂的能耗中,电耗占比高达其总能耗的60%~90%[11]。 表1 所列为部分国家处理单位污水的耗电量[20,26,27]。

表1 部分国家处理单位污水的耗电量

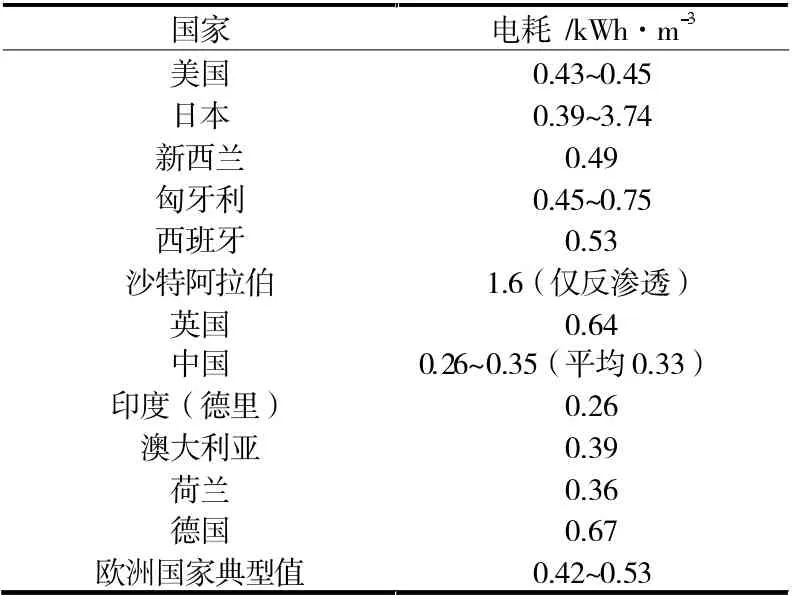

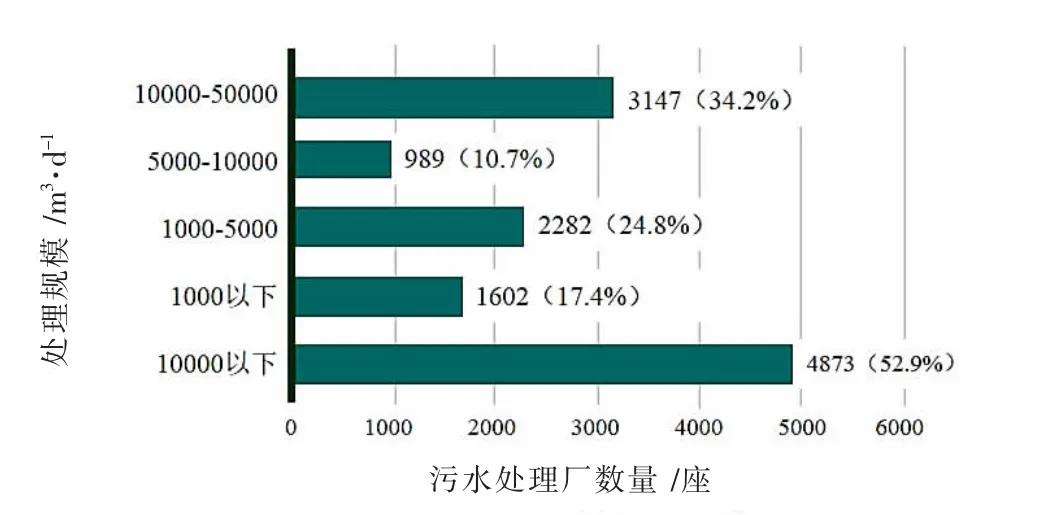

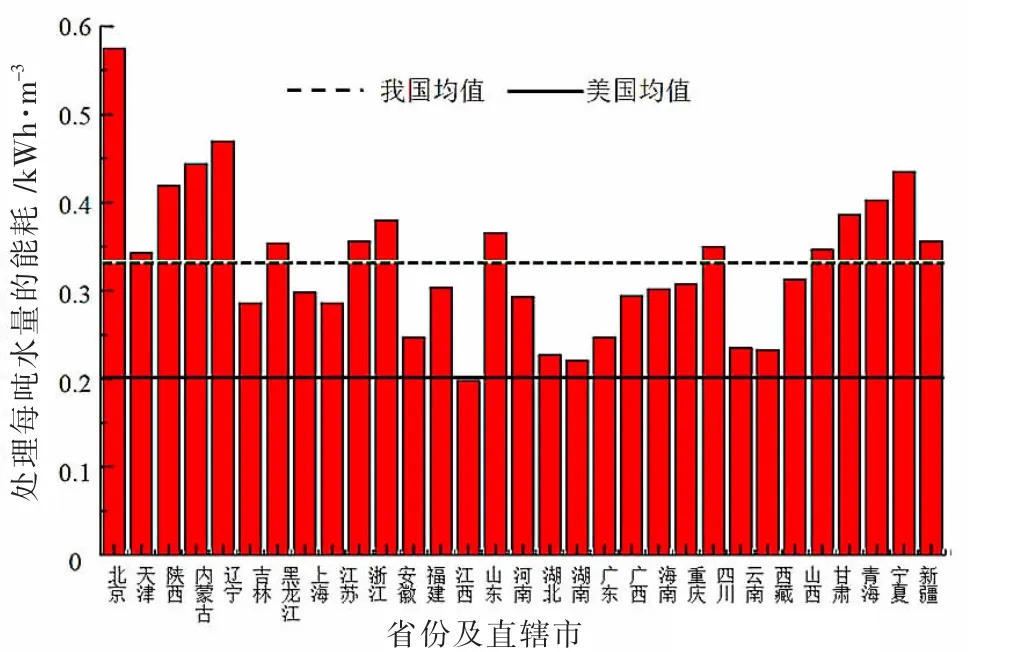

据住建部最新统计(2021 年),截至2020 年1 月底,全国共有10 113 座核发排污许可证的污水处理厂,其中城市和县城污水处理厂共4 140 座。 2007 年至2017 年,我国污水处理量从176.5 亿吨增至569.8 亿吨,惊人的三倍增长。截至2020 年初,我国已建设并运行规模型的城市(城镇)污水处理厂4 140 多座,日污水处理能力已超过1.78 亿m3(见图2),其能耗亦已占到全国总能耗的0.3%~1%(若包括工业废水的处理,则超过2%),且每年大约消耗10 万吨的各种化学品[16]。 同时,随着我国城镇化建设的快速推进和城市人口的进一步增加(目前我国的城市化率已超过61%[28])及污水处理率和排放标准的提高,若仍按传统的污水处理运行模式,则其所占的能耗比重将越来越大[29]。 我国城市污水处理厂的吨水电耗和消减1 kg 耗氧总污染物的电耗分别为0.26~0.325 kWh/m3和1.924 kWh/kg,且污水处理厂的能耗与污水处理工艺类型和处理规模密切相关(见图3)[30],我国中小型污水厂的能耗占全国污水处理厂总能耗的54%[29,31,32]。根据国家城市污水处理信息管理系统2018 年对我国31 个城市污水处理厂每吨废水的平均用电量数据的统计表明,污水处理厂的年均吨水耗电量为0.33 kWh/m3。 其中,约半数省份的污水处理厂电耗高于全国平均值。 在七个地区中,北方和东北地区的污水处理厂平均值均高于0.33 kWh/m3,而北京地区则高达0.58 kWh/m3(见图4)[16]。对深圳市22 家污水处理厂的能耗评价表明,其整体平均能耗值为0.20±0.06 kWh/m3,低于或相当于美国、德国和日本的能耗水平[33]。 但就整体而言,与其它国家相比(如,印度德里城市污水处理厂处理单位污水量能耗的保守估计为0.26 kWh/m3[17],美国平均为0.2 kWh/m3),我国城市污水处理厂的吨水电耗仍处于较高水平。 目前,我国90%以上的城市污水处理厂采用生物处理工艺,以基于稳定达标排放之目的,广泛使用外碳源、除磷剂、脱水剂、消毒剂等化学品。其中约有6%的污水处理厂使用了外碳源,根据污水排放标准(执行一级A 标准、一级B 标准和二级标准)的不同,其用量分别为23.28 mg/L、18.90 mg/L 和16.60 mg/L。此外,尚有如聚丙烯酰胺(PAM)(日均用量约为0.23 kg/tDS)等污泥脱水化学药剂的大量使用,并其使用成本超过电的消耗而成为污水处理最大的成本因素,因而业已成为污水处理厂运营的另一个突出问题[34]。

图2 我国污水处理厂的数量及其规模分布

图3 我国不同污水处理工艺的能耗比较

图4 我国各省份城市污水处理厂的吨水电耗

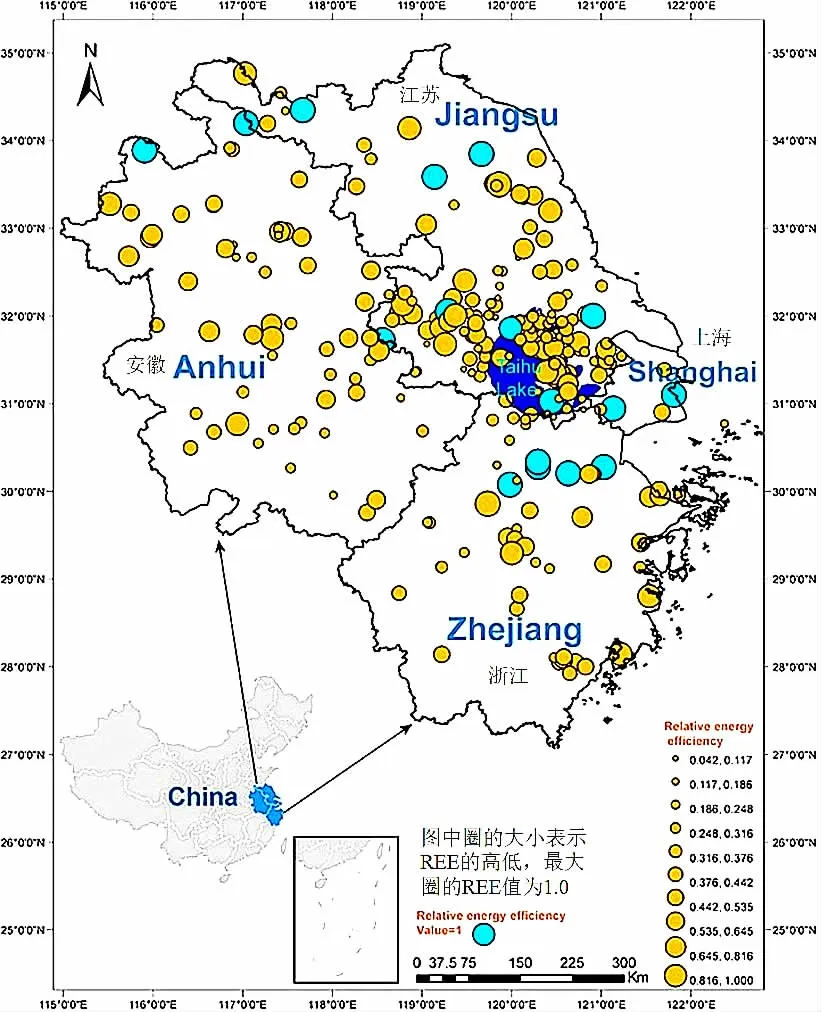

2018 年,基于负荷率、设计规模、单位电耗、污泥产生量、实际处理量和累计电耗6 个指标,采用数据包络分析(DEA)法对我国4 100 家城市污水处理厂的相对能效(REE)的分析表明[35],仅有14 家污水处理厂(仅占0.34%) 相对能效为1.0 (平均耗电量为0.091 kWh/m3), 而整体平均耗电量为0.38 kWh/m3。 同时表明,2014—2018 年间, 这些污水处理厂中,40.54%产能有提高,71.24%提高了运行效能,27.21%基本满负荷运行。 此外,我国西部地区可再生能源消费比重较大,能源效率水平较高,而中部和东部地区能源效率较低,污染物排放仍然处于较高的水平。 采用EDA 方法对我国长三角地区270 家城市污水处理厂(见图5[36]),长三角的城市污水处理厂主要分布在江苏南部和浙江北部的环太湖地区)的REE 分析表明, 有17 家相对能效获得满分(1.0)(约占6.3%),而整体平均分仅为0.404,并存在较为明显的地域差异,太湖地区城市污水厂是REE 低谷区。总体上,相对能源效率依次为上海>浙江>安徽>江苏。 上海作为长三角的主导区,其REE 平均最高,浙江和安徽差异不大,江苏略低。

图5 长三角洲地区污水处理厂的空间分布与相对能效

我国城市污水处理行业已成为耗能大户。 以2020年为例,全行业耗电约为184 亿度,占当年全国总耗电量的0.24%[37-39]。综合上述分析表明,城市污水处理厂的高能耗与其运行效能密切相关,处于低效能的污水厂具有很大的能效提升空间。 实际上,由于污水处理系统所需的运行管理费按处理等级而呈指数增长,因而其以传统型升级改造,实属“以能消能”的不可持续发展模式。

1.2 污水处理的失能

污水中的COD 等物质的浓度越高,则污水所蕴含的能值越高,因而,随着其浓度的提高和水量的不断增加,这种蕴含的化学能和热能将变得更高。 传统的污水处理技术通过大量能量的消耗以彻底打破有机物实现“矿化”,这种“以能消能”的净水方式,不仅造成能源资源的浪费,也不可避免地导致次生污染物(GHG 等)的产生,结果事与愿违地造成污染物的转嫁。 这也是为何采用传统工艺处理高有机负荷的污水时,其所需曝气能耗将占到污水处理厂电耗的60%之原因[40-41]。 研究表明,COD 浓度为500 mg/L 的典型生活污水所含的化学能为17.7~28.7 kJ/gCOD,其实际处理能耗约为0.45 kWh/m3,相当于1 620 kJ/m3,也相当于处理能耗为3.20 kJ/gCOD[40]。 其所含的“理论最大有机化学能”为22.55 kWh/m3。 这里的“理论最大有机化学能”是指污水所含COD 全部甲烷化[43]。目前采用的常规工艺虽仅有少部分COD 甲烷化,但其可获得的化学能范围亦可达1.5~1.9 kWh/m3,此值与McCarty 等人的研究结果相近(McCarty 等人计算得到理论最大有机化学能为1.93 kWh/m3(COD=500 mg/L),热能理论最大值为7.0 kWh/m3(Δt=6 ℃);以单位COD 计算时,其理论化学能为17.8~28.7 KJ/gCOD)[44]。由此可知,污水中所蕴含的有机化学能可达其以传统法氧化处理所需能耗的近5 倍!此外,污水中有机物的化学能约为235 kWh/人/年,若将60%~70%的有机物转化为沼气能源加以利用,则可满足污水处理厂的能量需求[45-46]。

城市污水的余温废热约占城市总废热排放量的40%,且其水量和温度的四季变化较小,因而其余温热能完全具有利用的价值。 计算表明,城市污水中所蕴含的潜能(化学能+热能)值可达污水处理耗能的9-10倍,化学能约占总潜能值的10%左右,而90%左右的污水潜能由热量产生[45]。例如,美国原污水中废热和化学能含量约为1 500×108kWh,其中80% 为废热、20% 为化学能。

污水中所蕴含的能量,若通过工艺优化、能源利用技术的应用,理论上完全可以实现污水处理厂能耗的部分或完全自给,甚至可产生剩余能量。 因而,未来的污水处理技术应由“彻底氧化-矿化”转向“转移捕获-利用”。 为此,碳源捕获的1.0-2.0-3.0 版的技术方法将是低碳绿色污水处理技术的热点[47-57]。 例如,我国已建成的部分污水源热泵系统制冷及制热的综合性能系数超过了5.5,在国际上处于较优水平[37],虽尚存在现实问题需要解决,但考虑到我国城市污水的进水COD 浓度普遍较低(见表2)[58],仅依靠污水中碳源的利用只能满足污水厂自身能耗需求的50%左右[59],因而利用污水源热泵系统,则可将这些“低品位”低温热能以“能源交换”方式间接帮助污水处理厂实现碳中和[37]。

表2 我国与部分国家城市污水进水COD 浓度典型值的比较

1.3 污水处理的排碳

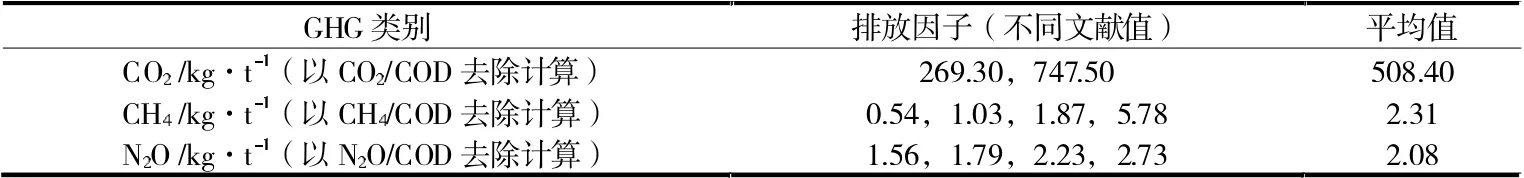

以“以能消能”方式处理城市污水,无疑使其成为重要的GHG 释放源。 传统污水处理过程将含C、N 的“污染物”彻底氧化降解或转化,使得在此过程中的CO2、N2O 和CH4的直接排放成为必然,由其温室气体排放因子便可见一斑(见表3)[59]。 与此同时,污水处理过程中所需的基于矿物燃料的能耗(如供氧、提升、搅拌、供热以及化学药品的使用等)自然亦导致GHG 的间接排放。

表3 城市污水处理厂温室气体排放因子

目前,我国城市污水处理GHG 的直接和间接排放占全国总量的1%~2%,占比虽不大,总量却很大。 对2007—2016 年间我国城市污水处理行业碳排放量估算的结果表明,2016 年达到5 414 万吨CO2当量(以下以CO2e 表示),同期排放总量约为1.97 亿吨CO2e,占全国碳排放总量的1.71%。目前我国城市污水处理的碳排放强度总体稳定在0.92 kg CO2e/m3左右,若继续采用以活性污泥为主体工艺的处理技术,则碳排放量将在2030 年达到8 316 万吨CO2e,而在此期间的碳排放量总量将达到3.65 亿吨CO2e,其占全国同期的碳排放总量的占比将达到2.95%[60]。 因而,为坚决打好碧水、蓝天、净土三大保卫战,确保我国2030 年碳达峰、2060 年碳中和的目标, 随着我国城市污水处理事业的快速发展、 环境标准的最严格化, 城市污水处理的GHG 排放控制不容忽视。

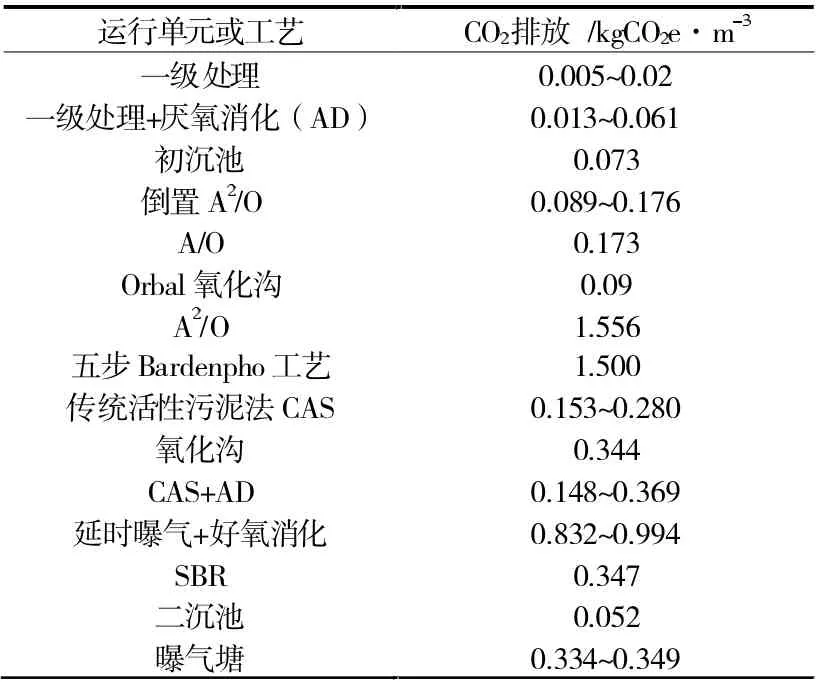

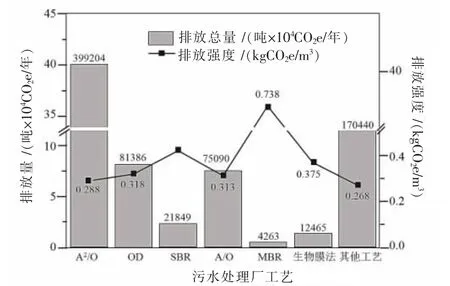

城市污水处理过程中GHG 的排放量及所排放的GHG 不同类别的比例,与污水处理规模、浓度特征、工艺技术和运行环境条件密切相关。 总体而言,城市污水处理厂GHG 的直接和间接排放比重总体上与处理规模成反比关系,但由于上述各因素以及不同国家、地区和城市经济社会发展水平和阶段的复杂影响,而有较大的不同。如对处理规模为5 500 m3/d、进水BOD5浓度为200 mg/L 的五步Bardenpho 工艺的研究表明,其直接GHG 排放为8 264±678 kgCO2e/d(主要排放源为曝气池),间接排放量为4 591±576 kgCO2e/d。直接和间接排放量各占污水处理厂GHG 排放总量的64%和36%[61]。 对深圳市26 家分别采用SBR、氧化沟、生物滤池、A2/O+MBR 和A2/O 五种不同主体工艺的城市污水处理厂GHG 排放的研究表明,其间接GHG 排放量占排放总量的65%~75%不等,且A2/O+MBR 工艺的排放量居首[62]。 对上海市50 个不同工艺(包括A2/O、氧化沟、SBR、A/O、生物膜法和MBR 反应器等工艺)城市污水处理厂2016 年的所有运行数据分析表明,50 个污水厂全年排放GHG 的总量中,直接排放243 320 吨CO2e,间接排放511 851 吨CO2e,即间接排放占总量的68%,GHG 的排放强度为0.268~0.738 kgCO2e/m3(平均为0.290 kgCO2e/m3)(见图6)[61]。 其中A2/O 工艺(处理量大于10×104m3/d、进水COD=150~250 mg/L、排放标准为一级B)的GHG 排放总量最低。 低COD 和NH3-N 浓度污水厂的间接排放强度是其他污水厂的两倍[63]。另有对Orbal 氧化沟、倒置A2/O(缺氧厌氧好氧)和A2/O(厌氧缺氧好氧)三种工艺(污水处理厂)计算的GHG 排放量表明, 三种工艺排放的CO2e 分别为176.5 g/m3、123.8 g/m3和182.7 g/m3。 其中,A2/O 工艺的CO2排放因子最高,Orbal 氧化沟工艺的CH4和N2O 排放因子最高[64]。以上研究也表明,不同污水处理工艺的GHG 排放量和排放强度存在较大的差别。 表4 所列为Pahunang 等对不同文献报道的不同工艺和处理单元的相关研究结果汇总[65]。

表4 污水处理厂不同单元和工艺的CO2 排放

图6 不同污水处理厂工艺的GHG 排放量和排放强度

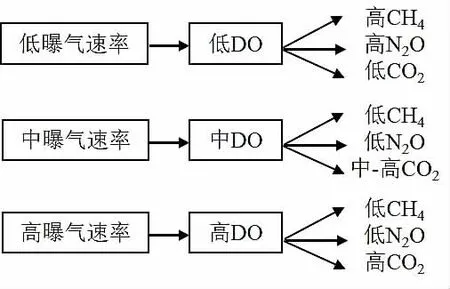

此外,污水处理厂不同工艺和运行方式将导致所排放的GHG 类别的不同。 例如,我国2005—2014 年这10 年间,城镇污水处理厂排放的GHG 总量增长了229.4%,CO2、CH4和N2O 的涨幅分别为217.9%、217.9%和520.3%[66],总数也发生了变化,CO2、CH4分别从85.4%和10.8%下降到82.4%和10.5%,N2O 则从3.8%上升到7.1%[67]。 其主要原因除工艺不同外,主要是地区经济发展水平的不同以及人均蛋白质消费量的变化。 对西安市第三(Orbal 氧化沟工艺)和第四(A2/O工艺) 污水处理厂生物处理过程中CH4和N2O 的排放测定表明,两个污水厂的两个GHG 的排放量分别为:1.181 gCH4/m3、0.036 2 gN2O/m3(第 三 厂) 和0.209 gCH4/m3、0.054 64 gN2O/m3(第四厂)[68]。 污水处理厂的运行温度(季节)、运行负荷、处理要求、曝气速率(见图7[69])、DO 浓度、NO2--N 氧化速率和最大产甲烷活性是CH4和N2O 排放和三种GHG 所占质量分数的重要影响因素[68-71]。 研究证实,生物处理过程中,60%以上的CO2排放来自曝气池[72-73],充分说明电耗对温室气体排放的贡献最大。

图7 不同曝气速率对GHG 排放类型的影响

由此可知, 过去乃至当今的传统型污水生物处理技术,不仅“以能消能”,而且“以能排碳”,若此以往,犹如“公地之悲剧”[74],不仅污水处理之成本、处理出水之质量难以为继,而且将成为碳达峰和碳中和目标实现的重要障碍之一。

2 低碳绿色的未来技术

2009 年《中国至2050 年水资源领域科技发展路线图》提出,2030 年和2050 年前后,我国城市污水处理率和工业重复利用率将分别达到90%、近100%和65%、85%[75]。这无疑为今后我国节水节能和城市污水处理规定了明确的目标任务和发展方向。 杰里米·里夫金的“到2028 年时,价值约100 万亿美元产值的化石燃料资产即将搁置[76]”之说,便是基于国际社会为生态文明建设和全球绿色新政、实现“零碳社会”而不断推进建设智能绿色基础设施的现实而作的预见。 那么,作为社会经济发展所须臾不可无的基础设施,城市污水处理技术就应当根据封闭的循环[77]、生态足迹[78]的理论,打破目前“绿色溢价”[79]壁垒,加快摆脱化石燃料、迈入后碳时代,走向低碳绿色。

2.1 走向低碳绿色的基本策略

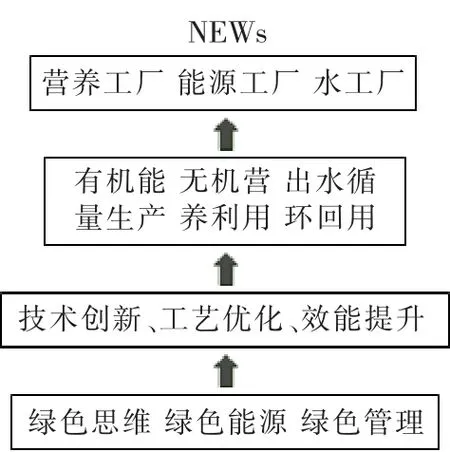

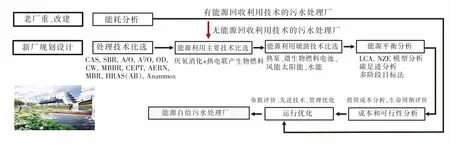

上世纪九十年代中期,荷兰学者率先提出了以回收资源、能源为主要目标的可持续污水处理新概念[80],并于2010 年由荷兰应用水研究基金会(STOWA)发布了《NEWs:通往2030 污水处理厂的荷兰路线图》,并在资源工厂(N)、能量工厂(E)和水工厂(W)的理念指导下,制定了到2030 年污水处理厂实现NEWs 框架目标计划[20,27],积极推进相关技术研究以来,尤其是我国于2014 年提出以“水质永续、能量自给、资源回收、环境友好”为整体目标的“中国城市污水处理概念厂”[81]之后,国内对此的研究便进入了悄悄地“热火朝天”的境界(笔者注:之所以如此之说,是因为笔者在为此文的成稿而大量查阅文献的时候发现,极多的这方面外文文献是我国的学者们发表的)。 不同的是,“NEWs”多专注于处理技术的专题研发,“概念厂”更注重于工艺系统的整体推进。 笔者归纳出未来低碳绿色的城市污水处理厂的实现路径(见图8)。 笔者认为,推进污水处理的低碳绿色,首先不是一哄而上,而应是以辩证的观点理性地充分结合各地自然环境资源条件、社会经济生产发展水平、已有污水处理设施运行的不同及其作为社会基础设施的污水处理系统的资产寿命(大多数污水厂的规划生命期为20 年-30 年)的实际,顺应全球、国家和地区绿色能源技术的研发和应用,以处理技术的“以能消能”向“节能产能”方向进行革命性的转变为前提, 加快推进以技术创新为驱动的节能-降耗-回用[24,25,33,82-86],全面规划以能源革命为导向的减碳-低碳-无碳[87-90],实现城市污水处理由耗能-效能-产能的转变。

图8 NEWs 污水处理技术的基本路径

研究表明,我国“十二五”期间(2015 年)是污水排放的分水岭,此间的污水对生态环境破坏占GDP 的1/4 以上。 2016—2017 年间,废水对生态环境的破坏较2015 年下降50%左右,表明政府的政策成效是显著的。但目前污染尚最严重的长三角区域,其环境损害仍占40%[91]。 基于对我国气候条件、经济发展水平、处理工艺和人口密度的显著差异和城市污水处理厂的现状调查研究表明,在现有的运行条件下,我国仅有19%的污水处理厂能产生足够的能量以抵消其能耗,华东地区污水处理厂的最高自给率为186.43%,有30%的污水处理厂可以通过调节代谢底物的分配走向实现100%的能量自给。 我国东部和东北地区实现净零能量(NZE)的可能性更大。 由于西部地区能源消耗较高、能源回收性能较差,其实现NZE 的可能性较低,但在通过改变污染物去除的机制以提高其能源自给能力方面具有很大的潜力。 研究还表明,采用A2/O 和A/O 工艺的污水处理厂具有更强的NZE 潜力,污水处理厂规模低于5×104m3/d,则较难实现NZE[92]。因此,针对目前我国城市污水处理厂不仅有54%属于中小规模,而且绝大多数集中在长三角、珠三角等人口密度大、经济产值高的东部地区[29,31-33]的实际,应当采用何种策略值得系统研究。

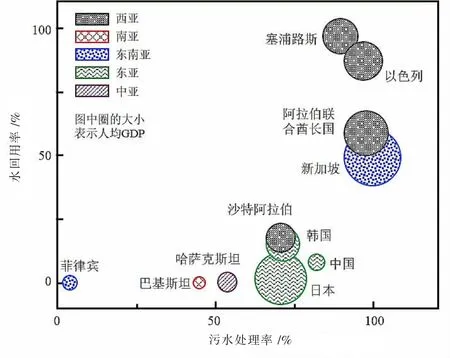

基于亚洲48 个典型国家的数据分析各国GDP、水资源、水利用等因素对污水处理和水回用影响的研究结果表明,人均GDP 和水资源紧张程度是影响污水处理和水回用的重要因素。亚洲多数国家(除极度缺水和人均GDP 较高者外)的水回用率尚较低,我国亦如是(见图9)[93]。 事实上,提高污水循环回用率、强化污水污泥的资源/能量回收,仍是我国城市污水处理走向低碳绿色的重要任务[94]。

图9 亚洲典型国家城市污水处理率和水回用率与GDP 的关系

据联合国预测,至2050 年,世界人口将达到91.5 亿,比目前增加22.41 亿。 其中20 多亿的新增人口发生在发展中、欠发达及不发达国家。 目前,世界各国(尤其是发展中国家)的中小城市和城郊、农村的污水处理率普遍低下。 人口的快速增长、经济发展的不平衡,污水处理的集中还是分散,取决于社会经济和资源环境的状况,也决定了污水处理率、技术的应用和能耗投资。 通过多目标优化管理和生命周期评价[23,95-96],确定合理的选择方案,以充分发挥城郊、农村污水分散性处理运输距离短、建设灵活(易于与分布式绿色能源和扩容)、便于景观建设以及资源就地利用的优势,也是当下需要加以研究的重要方面[97-98]。

2.2 走向低碳绿色的技术路径

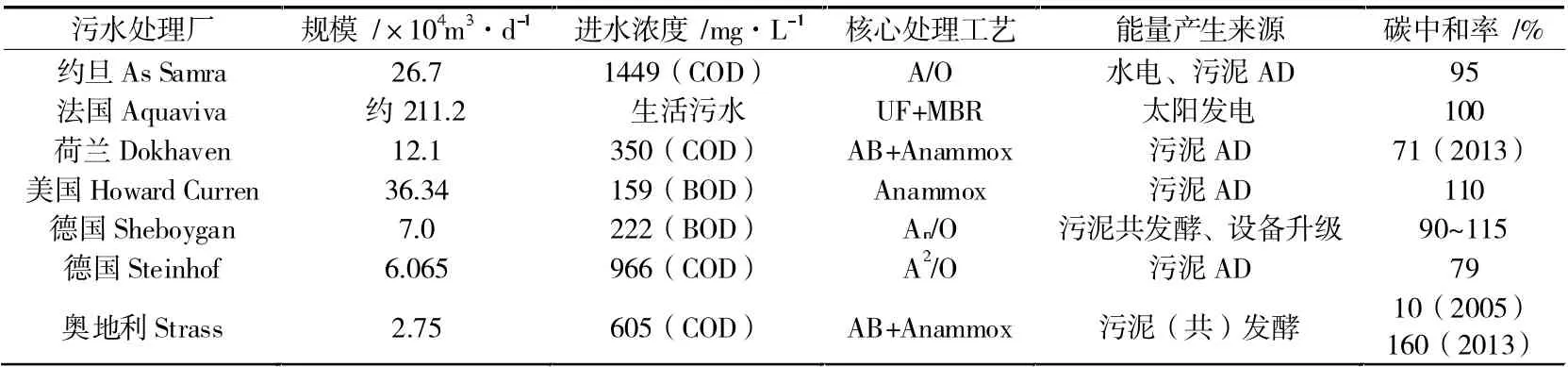

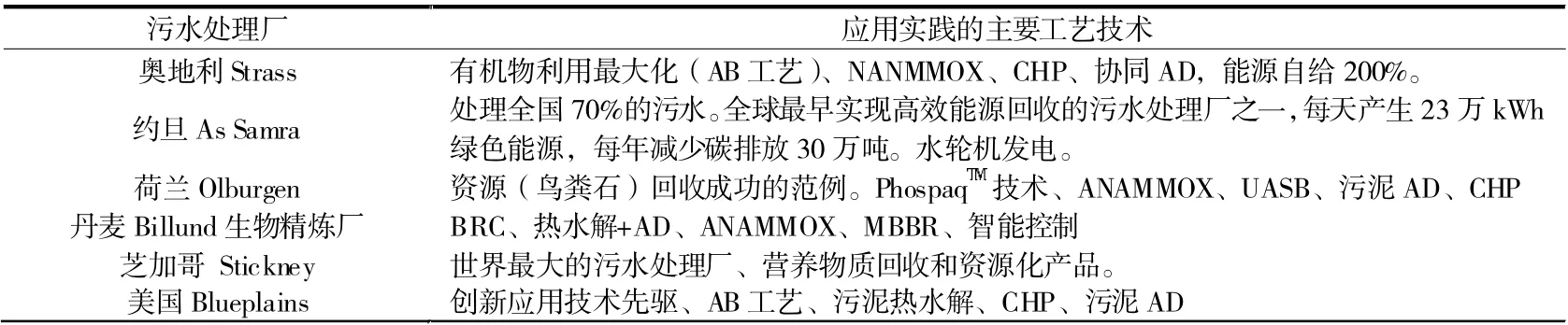

鉴于对“污水”的认知已普遍从“废物处理”对象转向“资源及能源回收”的载体,因而基于资源回收、能源开发与利用与碳平衡理念的技术研究和应用方兴未艾。 许多国家制定了应对气候变化的污水厂能耗自给或碳中和技术路线。如,美国水环境研究基金(WERF)的“Carbon-free Water”提出至2030 年所有污水处理厂均实现碳中和运行的目标,新加坡提出了从棕色水厂(Brownfield)到绿色水厂(Greenfield)的时间表与路线图,日本发布的“Sewerage Vision 2100”要求到本世纪末完全实现污水处理能源自给自足等,并以有一定数量的技术应用实例(见表5)[20,27]。 我国到2030 年碳达峰、2060 年碳中和的目标,对于城市污水处理行业及低碳绿色技术的研发、应用,也是一个方向标和时间表。

表5 国外部分实现能量自给/碳中和的污水厂案例

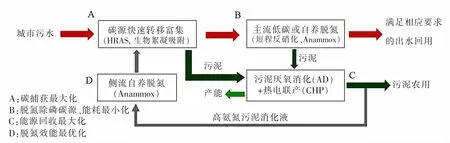

城市污水处理走向低碳绿色的技术路径,围绕NEWs 的理念,应从以下三个维度考虑:(1)从能量利用的维度研究污水处理能源利用的低碳绿色技术,实现污水处理过程的能量自给自足。 包括绿色能源的使用以及污水处理厂内工艺的低能耗方案;充分捕获污水中的有机化学能、热能就地转换为电能。 (2)资源回收的维度研究从污水中回收肥效(N、P)等资源,并注重处理水的资源化回用。 (3)从碳平衡的维度研究应用与能源利用相结合的碳减排技术,其中剩余污泥是重要的能源化、资源化的载体物质,需要从污水处理全系统碳平衡的角度,以绿色增量方式去获得。 客观而言,我国污水处理行业仍然存在建设先天不足、后天发展失调的问题。 对此,如何根据不同地区的实际,合理确定上述三个维度的权重和轻重缓急,是需要冷静思考和系统协调的[99]。尤其在开发和应用先进技术建设新的和改造现有的污水处理厂的过程中,必须考虑能量回收利用与生态效益的最佳化(见图10)[100-101]。

图10 能源自给型污水处理厂建设技术路径

2.3 走向低碳绿色的技术发展

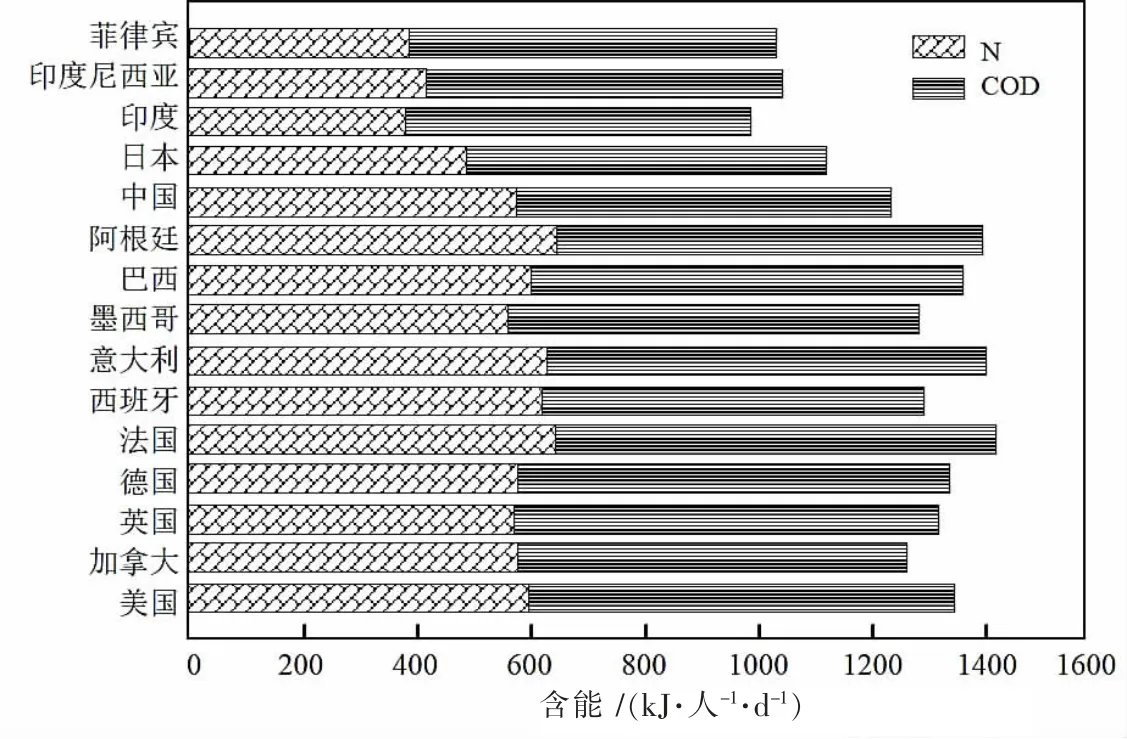

就目前社会经济整体而言,走向低碳绿色污水处理技术,除需要彻底改变传统的“以能消能”除“污”机制外,处理技术本身也有赖于现代科学技术的发展,如风、光绿色能源技术的发展、精准的资源回收技术等。 目前至2030 年,鉴于在现有城市污水处理厂作为社会的长寿命的基础设施以及限于短期内资金投入的不足,将对低碳绿色技术的实施产生一定的阻碍[102]。 到2030 年,传统的一级、二级和三级处理系统仍将占据主导,低碳绿色技术的研发将主要集中在污水中能源资源(见图11[103])回收(碳、氮、磷、钾、镁、硫)和净化出水以实现NZE 和碳中和为目标的工艺强化,包括对污水中碳的快速富集(即碳源捕获及碳源改向)、污泥厌氧消化(热电联产)、厌氧膜生物反应器工艺(AnMBR)、主流和侧流的无碳脱氨(ANAMMOX)等技术的研究,而这些技术的广泛研究和应用将持续至今后的10 年左右的时间(见图12)[20,27,57,104-108]。

图11 不同国家生活污水中氨氮和有机碳的理论能量值

图12 城市污水处理低碳绿色能效工艺研究

未来的10 年,污水处理系统运行控制的数字化、智能化和大数据技术将得到广泛应用。 此外,磷作为一种不可取代、不可再生、自然界储量十分有限的紧缺资源,随污水污泥作为“失散的养分”大量流失并污染水体,因而以低碳的方式加以提取回收,具有重大的经济、社会和生态意义[109-112]。鸟粪石(struvite)作为污水中资源回收率最高的产品,已进入欧盟肥料的内部市场[113]。 目前正在研发具有特殊功能的专性菌从污水中生产生物矿物质(如生物结晶鸟粪石,Biostruvite 等)[102]。2030 年至2050 年间,随着对碳排放控制的日益严格以及公众对循环经济理念和污水处理的生态环境影响及其效益的更强意识, 将越来越关注对污水处理的GHG排放。 其中,城市污水中氨氮占到其所含化学能的38%~48%(见图11),但传统或正在研究的脱氮工艺技术路线忽视了此部分能量的存在,而且以“以能消能”的方式将有机氮和氨氮(利用自由态氧或结合态氧)彻底氧化为元素氮而“浪费”进入大气。 更有甚者,在此过程中产生的中间态氮(N2O)作为一种极强的GHG(其强度为CO2的310 倍),要占到整个污水处理厂碳足迹的14%~26%[103]。 就污水处理工艺的电耗而言,N2O 排放的电耗常超过CO2排放对电耗的需求。 由此,从供氧对能源的需求和N2O 排放对环境的损害角度可知,用微生物将氨转化为氮气是不可持续的[114]。 因而,需要对基于硝化、反硝化、亚硝化、脱氨和生物营养物去除的工艺加以重新思考(rethinking)、重新升级变革(revolution),由此氮管理(对氮(N2O)排放的管理)或许是未来30年污水处理技术的最大的变革之一,现有的生物脱氮工艺技术将日渐被与特殊功能的微生物相结合的物理和化学方法所取代。

与此同时,随着探索整体多样性、功能强化型特殊微生物的研发,利用微生物的真正力量以生产高度特异性和功能化材料的技术将得到快速发展,在已有(绿色能源利用、碳捕集强化、产能工艺等)研究和应用实践(见表6)的基础上,进一步通过生物工程技术从污水中提取生产微生物基化学品。到2050 年,随着分析检测技术、分子生物技术和复合、纳米、智能材料的发展,城市污水处理技术将发生重大变革,其变革基于特殊功能微生物将以污水中“污染物”的“产气化”和“固定化”为特征和主脉,将污水中“污染物”转化为NH3、CH4、H2、CO2和(营养物,N、P 以及金属、盐等)生物矿物质固定并加以分离和回收利用(能源、资源工厂)[115-117],同时获得清洁的处理出水(水源厂)。 因此,目前正在推进的基于生物精炼柱体(BRC)[7,118]原理的光辅微生物燃料电池(MFC)[119-121]、微生物电合成(MES)[122-124]、微生物电解碳捕获(MECC)[125]等技术,随社会自然环境资源条件和社会经济的水平发展以及社会基础设施由传统固定化的化石能源型不断向绿色分布式的智能绿色型方向发展[84,93,100,126-131],将成为顺应NEWs 理念和城市污水处理概念厂目标的主流技术而得到实际应用。 面对碳达峰和碳中和所带来的越来越多的日益紧迫的压力和机遇,上述低碳绿色的新一代城市污水处理技术的研发,无疑将成为未来30 年的主导方向,走向低碳绿色的城市污水处理技术的未来发展任重而道远,而且肯定会“很忙”!

表6 绿色低碳的污水处理典型案例

3 结语

“以能耗能”是当下的总体特征,长期以来,其作为能源消耗大户、次生污染大户、资源浪费大户,从“天生的绿色家族的一员”走向高碳灰色从而与低碳绿色渐行渐远由来已久。 本文从我国2030 年碳达峰、2060 年碳中和的目标高度,根据目前城市污水处理技术高碳灰色的普遍实际,结合社会经济的现状和发展趋势,提出了城市污水处理技术走向低碳绿色的基本策略、技术路径和发展方向。

城市污水处理技术走向低碳绿色,应该以辩证的思维,首先从处理技术的“以能消能”向“节能产能”方向进行革命性转变, 加快推进以技术创新为驱动的节能-降耗-回用, 全面规划以能源革命为导向的减碳-低碳-无碳,实现城市污水处理由耗能-效能-产能的转变。 为此,必须从能量利用的维度力争实现污水处理过程的能量自给自足;从资源回收的维度实现资源化回用;从碳平衡的维度研究“污染物”的新途径与因地制宜利用新能源相结合的减碳技术。

此外,城市污水处理技术走向低碳绿色,不可能一蹴而就,它将随着社会经济的发展和技术的进步而渐次推进。 预计在未来的十年内,在光伏太阳能等新能源的应用速度将得到加速同时,将主要基于城市污水处理概念厂“水质永续、能量自给、资源回收、环境友好”的目标理念,深入研究和应用碳富集和碳源改向与厌氧工艺(热电联产)和低碳脱氨(氮)的节能产能减碳技术,实现污水处理厂的能量自给自足,并继续深化资源回收利用的新技术的研究。2030 年至2050 年,以光能和特殊的微生物功能菌相结合的(生物柱精炼)微生物电化学技术将有重大突破,并成为重要的核心技术,使城市污水处理厂成为真正意义上的物质资源(N)生产、能源(E)生产和净化水质(W)的“三功同具、一气呵成”的低碳绿色NEWs。