项目化学习下高中生ICT素养培养模式建构——以IYPT备赛过程为例

周洋平 陆建隆

(南京师范大学教师教育学院,江苏 南京 210046)

进入21世纪以来,信息与通信技术(Information and Communication Technology,后文简称ICT)的飞速发展,不断改变人类传统的传递信息、通讯交流的时空观与方法论.时代发展催生对于新时代人才素养的新要求,因而世界各国均逐渐开展针对ICT素养的研究及测评工作.以Voogt等学者对国际主流的21世纪素养框架进行研究,表明ICT素养为所有框架的核心成分.[2]我国在2019年2月也发布了《中国教育现代化2035》文件,其特别指出信息化是教育现代化的重要内容并要求以教育信息化带动教育现代化,足见ICT素养在现代化人才培养中所占有的地位.本文在对ICT素养及其内容框架分析的前提下,构建一个以问题解决为基、依托IYPT、指向ICT素养培养的项目化学习模式,通过模式的建构,一方面提供一项培养高中生ICT素养的实践方案,另一方面也给后续在中学中进一步开发ICT素养培养模式提供有力的参考.

1 ICT素养

1.1 ICT素养的概念界定

在比对分析国际上对ICT素养的概念界定后,本文决定采用Markauskaite教授的定义,即ICT素养是指与ICT使用相关的可迁移能力集合.[3]对此有两点需要加以说明,一是需要对“能力”与“素养”加以区分,能力是指个体所具备的能够胜任某种活动的实力,其范围是较为狭窄且不完整的;而素养是指的包括相关能力在内的知识、态度、情感以及价值观等层面.因而在定义中表明是“可迁移能力”,相较于纯粹的ICT能力,其赋予了更高层次的可推广的、一般化的能力属性与要求.二是定义中所表达的“与ICT使用相关”要求这一素养需要通过ICT工具进行培养.

此外,考虑到目前存在数个与ICT素养极为接近的概念,为避免在模式实践过程中的混淆,在此也加以辨析.一是信息素养,这一概念起源于情报与信息科学,表达是能够认识到何时需要信息并且有能力查找、评价以及有效使用信息的素养;二是媒体素养,起源于媒体与公民研究,指向的是获取、分析、评价、制造印刷媒体的素养.相较于信息素养与媒体素养,ICT素养更强调对于数字化设备、软件以及设施的使用.

1.2 ICT素养的内涵及框架

ICT素养的内涵在满足其定义的基本要求上,应根据时代的需求不断发展,从最初的仅关注计算机知识与简单编程能力到后来的强调计算机在日常生活中的实际应用,再到目前这个阶段,前两种ICT素养的内涵已经无法跟上时代发展的速度,简单的掌握ICT技能等已不足以让学生适应时代的变化,教育过程中也无法将所有的知识与技能传授给学生.因而当下的ICT素养的内涵应该进一步发展到用ICT通用技能以及元认知能力替代此前的简单技术技能,达到“授之以渔”的教育目标.

且ICT素养属于21世纪素养中的关键内容,因而采用孤立的视角审视ICT素养是不合理的,应从ICT能力成分和能力外延来审视ICT素养,强调其自身属性的同时也突出其与其他诸多素养间不可或缺的联系,构建如图1所示的ICT素养框架图.

图1 ICT素养框架图

在素养框架下,包含ICT能力成分、普适性认知与结合能力3部分内容.ICT能力成分指向与ICT使用相关的能力,包括作为ICT使用基础的ICT工具、知识与操作以及作为ICT能力特征所决定的信息定位、处理、共享及伦理.与此同时,普适性认知与结合能力的素养内涵决定了ICT素养不仅是单纯的技术能力,而更应理解为特定问题情境下的收集信息、知识建构和交流能力,也即ICT能力融合相关认知与素养以解决问题的能力.

2 指向ICT素养培养的项目化学习模式建构

2.1 总览——基于IYPT备赛的模式框架

ICT在创造、交换知识与信息中所扮演的关键角色以及ICT素养所指向的基于问题解决的素养内涵,使得例如项目化学习的教学模式的应用成为可能.

项目化学习是让学生在一段时间内通过研究或应对一个真实的、有吸引力并且复杂的问题、课题或挑战,从而掌握重点知识与技能,在此过程中学生的综合技能、素养等均能够得到有效培养,其一般化的设计流程图如图2所示.

图2 项目化学习流程图

项目化学习模式的框架最终依附于IYPT的备赛过程建立,其有效性在于,在IYPT(International Youth Physical Tournament)中,参赛者需要基于给定的开放性物理问题进行分组研究,最终就与问题相关的基本知识、理论分析、实验方案、结果讨论等进行辩论.如不考虑最终在赛场上进行竞技的环节,其长达一年时间的备赛过程,作为新型教学模式的良好开展载体,采用项目化学习进行设计,一方面符合竞赛主办方培养人才的初衷,另一方面也契合高中学生发展特点.

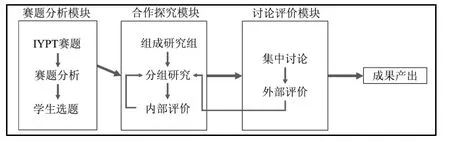

因而在“以问题解决为基,依托IYPT,指向ICT素养培养的项目化学习模式建构”的逻辑下,构建出模型的框架如图3所示.

图3 模式框架图

值得注意的是,这样的一种模式设计并非仅仅培养了ICT素养,其固然具有核心的指向,但在后续的分析中不难发现,经历这一项目化学习后,学生所得到的发展是多元的,这些附加属性恰恰是ICT素养在现今阶段与其他核心素养具有不可分割之紧密联系的映射.

2.2 优化ICT通用技能的赛题分析模块

赛题作为IYPT区别于其他物理竞赛的一大特色,在备赛过程中属于源头型资源,对应于项目化学习理论中的“从一个基本但足够重要的问题开始”.学生需要根据赛题所创设的开放性情境,确定恰当的切入点并进行初步的研究设想.对于高中阶段的学生,在不加以外界相应的科学引导下,不排除有学生能较好地开展后续研究,但对于大部分学生而言是极为困难的.

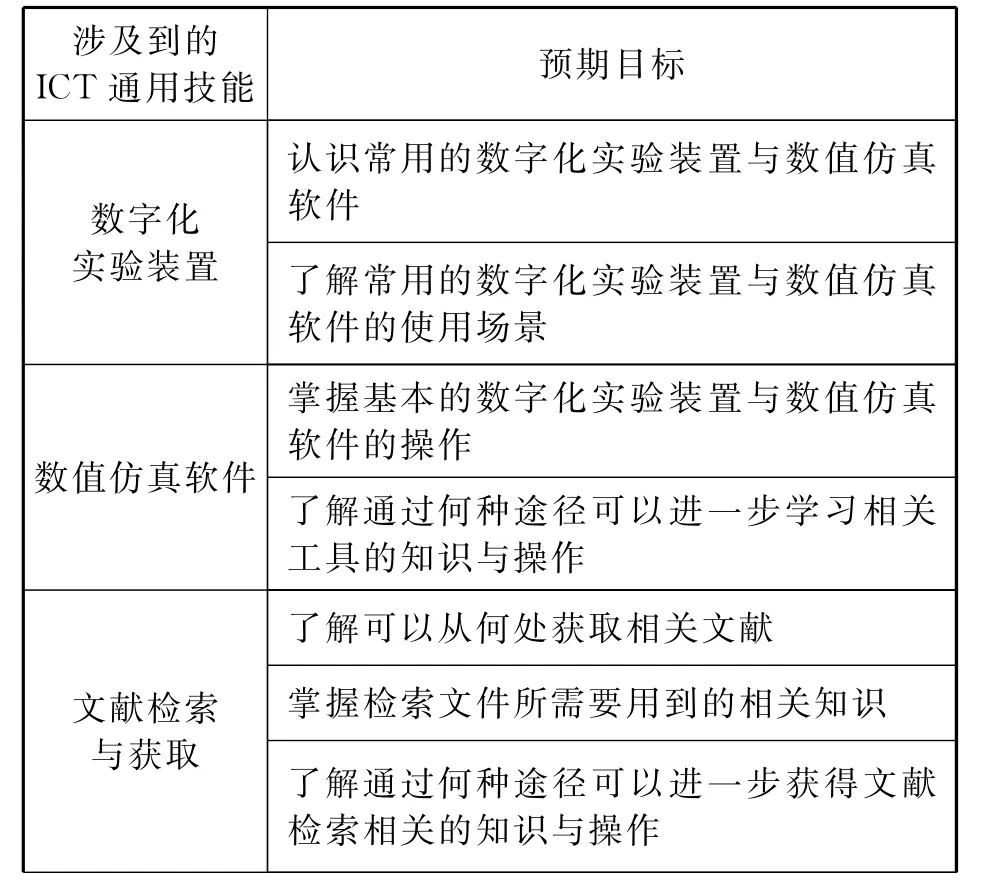

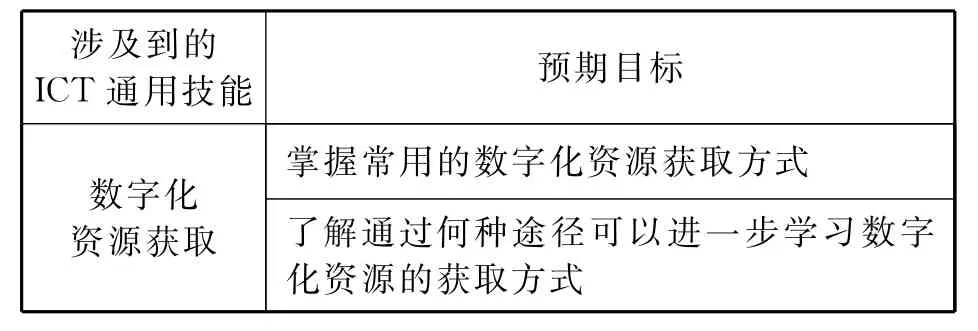

因而在学生选题开始研究前,应先进行赛题分析环节,在此环节中赛题作为主体,即将参赛的学生作为客体,指导教师或前参赛队员为连接主体与客体的纽带,在不影响学生后续自由研究的前提下,先行辅以必要的科学性指导.指导包含两个主要方面:一方面为物理相关基础知识;另一方面为ICT通用技能,涵盖ICT工具、操作和知识,如表1所示.

表1 应当涉及到的ICT通用技能

续表

在诸多竞赛中,为了应对竞赛中较为复杂的问题,指导教师多会提前给学生铺垫一部分知识,对于IYPT也采用同样的处理方式,但其赛题的性质决定了在后续的研究过程中需要频繁使用到信息技术与现代化实验装置,这一点在目前并未得到系统化的处理.而学生薄弱的ICT技能是其后续ICT能力发展的主要障碍,所以在项目化学习开展初期先行通过赛题分析过程优化学生的ICT通用技能,既有利于后续研究的开展,也符合能力发展的内在逻辑.

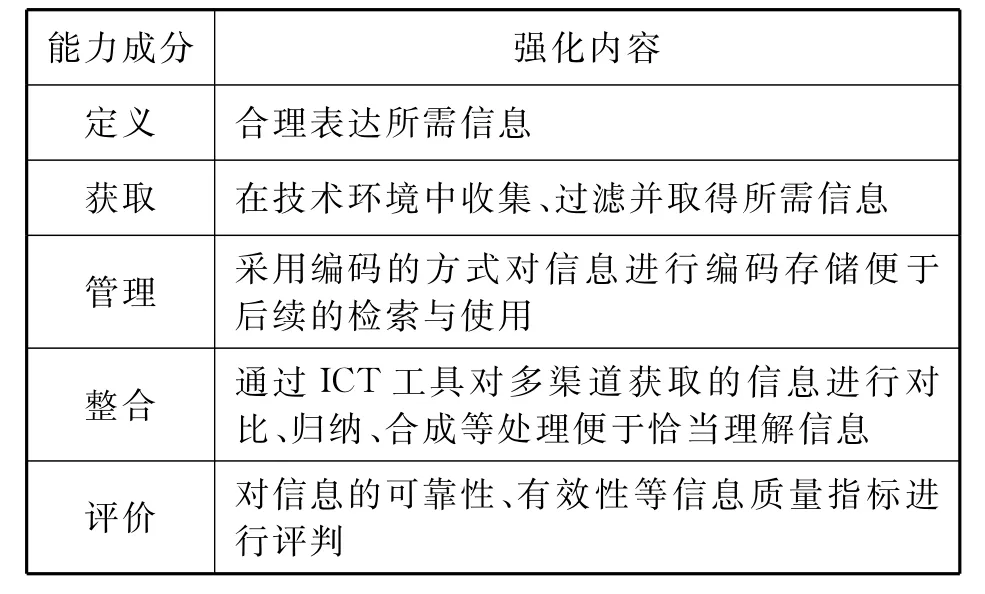

2.3 强化信息处理能力的学生合作探究模块

这一模块为模式中的核心,其所包含的3个过程均以学生为主体,学生自由选题、组成研究组以及分组研究,在这一过程中,学生将会在指导教师的指引下,经历完整的项目化学习过程,虽然其本质是科学研究,但对于高中生而言,使用“学习”这一概念会比“科研”更为合理.

在常规的教学模式中,学生的学习方式较为单一,缺少将知识融入实际情境中的能力.IYPT所提供的原始问题刚好为学生营造了一个自由发挥的环境,学生在其中更多的需要自力更生,经历信息检索、自主学习、材料整合、交流讨论以及探索创新等过程.教师在这一模块中应当起到良好的引导作用,如表2所示,[5]引导学生基于问题,利用此前学习的ICT通用技能,来尝试进行相关信息的获取与处理,并引导学生通过合作,进行信息的整合,以此来强化学生的信息处理能力.

表2 信息处理能力的强化

容易产生误解的一点是,这里所指的信息处理并非仅指学生对从网络、书籍、交流等外部所获取到的信息的处理,同样也包含学生在项目进行过程中,对自己所产生的想法、思路等内部信息的处理.特别指出这一点的原因在于,目前正在进行的IYPT备赛中,存在学生直接套用外部参考信息的情况,这样的行为有违信息伦理,因而在这一模块中,教师也需要教导学生恰当地使用信息、处理信息.

2.4 促进信息共享能力的讨论评价模块

在ICT素养的能力成分中,有一主要部分为信息共享,这也是由信息的本质属性所决定的,毕竟信息的生成就是为了能够传播,在项目化学习的进程中,信息的共享也是极为重要的一环,对应集中讨论评价模块.

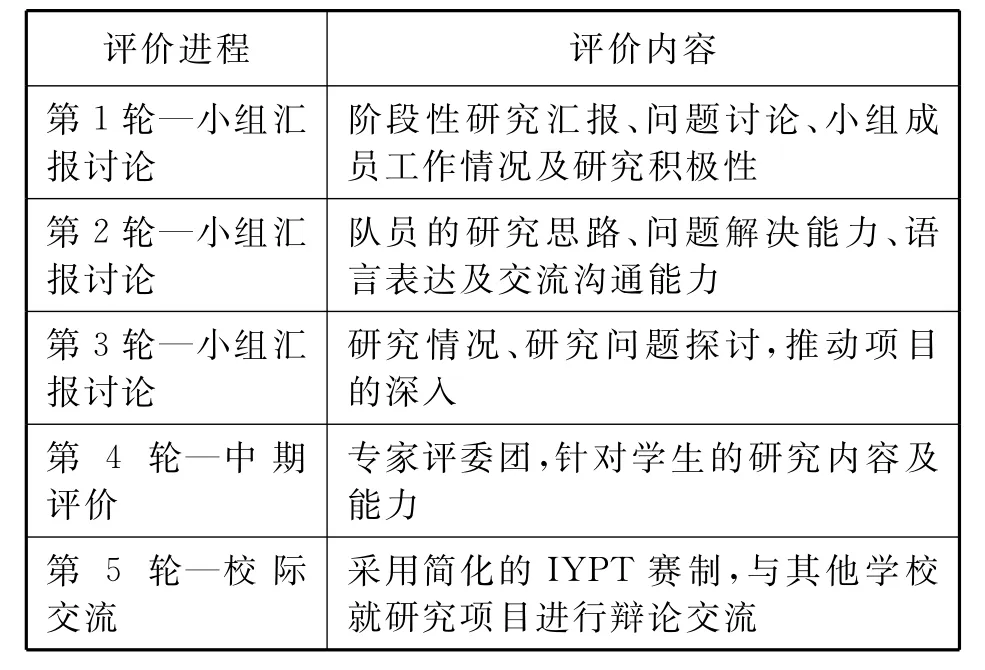

课题项目的进行并非闭门造车,虽然学生已经组成相应的研究组进行研究,在过程中也存在组内交流,但这样的交流往往不能够将项目推进到较高的层次,正所谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”.为了更好地推进项目进展,促使学生的研究逐渐深入,推动学生的认知更上一层楼,应当定期由教师、专家等与各小组进行集中的讨论与评价.在此提供一个简略的讨论评价的流程设计参考,如表3所示.

表3 讨论评价的参考流程

表3所示的评价流程需要指导教师根据学生实际情况,进行合理且富有节奏的安排,在这样一种有节律的讨论评价模块下,能够有效促进学生的信息共享能力,包括信息的通信、创造与合作.

2.5 激发元认知能力的反馈机制

在目前阶段,元认知能力作为学生后续应对技术飞速发展的一种重要能力,是ICT素养不仅仅作为能力而能成为一种素养的重要促成因素.在项目化学习的过程中,作为激发学生元认知能力的反馈过程,虽未构成该模式中的一个单独的要素,但存在于模式的每一个环节之中.出现最为频繁的是在分组研究与讨论评价间,教师应通过讨论评价模块,促使学生在分组研究与讨论评价间经过多次循环,使学生逐步认识到问题的解决、项目的完成往往不是一蹴而就的,常需要经过反复研究,方能逐渐接近问题的本质.并力主从一开始教师外部驱动的反馈开始,激发学生的元认知能力,使得学生在经过一段时间的学习后,能够自发对自己的信息处理、问题解决等进行评估与反馈,形成从外部驱动走向内部驱动的元认知能力.

2.6 贯穿整体的普适性认知与结合能力培养

最后一点是使得对ICT素养的培养能够依托IYPT并采用项目化学习开展的核心原因,前述模块均对应着ICT能力成分中的相关内容,但依循前述模块的设计,绝非仅仅能够培养学生相应的ICT能力.其贯穿整体的普适性认知与结合能力使得对学生ICT能力的培养最终上升到了对ICT素养的培养层面.

首先是针对普适性认知.学生在近一年的备赛过程中,全程基于真实的问题情境进行研究,在研究过程中,或通过教师引导,或通过自身体悟,习得相关ICT能力.这样的对应真实问题情境的ICT能力,所培养的是学生在后续可迁移的、普适性的认知.例如学生在备赛过程中所习得的信息获取与整合能力,放之于其他的问题情境仍然适用,同时学生在过程中所培养的元认知能力,也使得学生在后续面对不同问题时,能够自适应地去改变ICT工具以达成问题解决的目的,这在常规教学环境中是较难实现的.

其次是结合能力.经历这一项目的学生并非仅仅发展了ICT素养,既然经历了一个真实情境问题的解决,那么诸如合作能力、创新能力、科学探究能力等相关能力必然能够同时得到培养,包括21世纪素养中的科学素养、数学素养等也能够得到发展.结合能力所指向的并非是简单的在项目中使得上述的这些非ICT素养的能力与素养得到体现,或者说相互之间是分立的,如果在实践过程中出现这样的结果,那么可以说学生的ICT素养也并未能得到有效的提升,原因在于ICT素养本身就不是孤立的,其内涵使得这一素养本身在不断的发展中与其他素养的联系越来越紧密.所以在这一模式中,教师应时刻注意促成学生多种能力与素养的联系与融合,也应鼓励学生放开手脚,在实践中发展结合能力.

3 模式构建及其对ICT素养培养的思考

3.1 素养培养非一朝一夕,切忌急功近利

素养相较于能力,是能力的上位概念,能力的培养尚且不能一蹴而就,素养的培养非一朝一夕也是很合理的.这一观点虽被广为认可,但在实践过程中,却往往因为纷繁复杂的原因使得这一观点被置之脑后,取而代之的是短时利益.如本文所依托的IYPT,目前也并不乏纯粹为了奖项而将学生培养置之不管的备赛方式.十年树木,百年树人,ICT素养的培养需要校方及教师给予足够的耐心,坚持素养导向并从中进一步挖掘ICT素养,这对于已经在IYPT竞赛中积累颇丰的学校而言并非一件难事,而对其他未参加IYPT的学校而言也并非百无一用,将其作为一种校本化综合实践活动也必然可以发挥其在促进学生素养发展上的积极作用.

3.2 培养模式非空花阳焰,切忌纸上谈兵

在教学实践过程中容易出现的一种情况是,培养模式指向了对ICT素养及其结合能力的培养,然而因为实践过程中的诸多原因,最终落在学生身上的任务却仅剩对于ICT技能、操作以及知识的学习,学生能力及素养的发展似乎变成了依靠学生灵性才能偶然获得的东西.其原因主要在于两方面,一是指导教师对于ICT素养认识的不到位,并不理解ICT素养的丰富层次,因而只传授基本技能;另一方面是指导教师自身ICT素养的欠缺,其并不具有引导学生发展ICT素养的能力.

3.3 模式实践非生搬硬套,切记因地制宜

当然,提供一种模式在实践过程中也不免会产生另一个问题,即生搬硬套,欠缺灵活变通.素养的培养需要因人而异、因地制宜,指导教师需要把握的是模式及ICT素养的核心,并根据学生的实际需求,有的放矢的进行进一步的实践设计.模式的优化永无止尽,而在实践过程中教师应当做到的首先是对素养培养基本要求的达成.