白裤瑶村寨社会组织与原生性体育文化传承研究

高会军,陈 青

当前,人类社会正处在大发展、大变革、大调整时期。随着不同民族文化群体之间接触得日益增多,世界文化多样性也逐步走向全球一体化。急剧的社会变迁使大多数族群聚居地原生性传统文化不断减少或消失,传统意义上“稳定的核心家庭也不再是唯一常见和社会可接受的生活方式”[1]。而深居广西和贵州交界的白裤瑶族群聚居地却因历史与恶劣的生存环境至今仍然保持着“核心家庭”或“两代重叠核心家庭”的样态。在这种文化模式的影响下,白裤瑶村寨中传统的社会原始形态的“油锅”组织、“瑶老制”作为社会文化的重要组成部分在其历史发展中发挥着重要的作用。这些社会组织形态不仅是以父系血缘关系和宗法制度为核心而形成村寨“自治组织”,还因其内部运行机制的高度灵活性及其与具有国家权力象征的现代村社组织相互协调而得以延续。白裤瑶原生性体育文化,根植于本族群长期的生产和生活实践,与本族群赖以生存的自然环境、生产特点、生活习俗、政治经济、宗教崇拜密切相关。村寨社会组织对白裤瑶原生性体育的发展和传承发挥了积极性功能。辩证地分析与认识村寨社会组织结构将有助于增强白裤瑶原生性体育文化的保护意识,并使其在生活化和仪式化传承中体现出应有的价值。

1 白裤瑶村寨社会形成及基本特征

自古瑶族与苗族同源,同属于古老的山地狩猎民族。因不同历史时期受到社会和战争等诸多因素的影响和制约,长期过着“逐山而居”“赶山吃饭”的频繁迁徙生活。其祖先的迁徙轨迹起源于长江中游,经湖南湘江、资江、沅江流域,南下广西而西迁至贵州。在长期的迁徙过程中瑶族分散成了许多支系,表现出少数民族族群典型的“大杂居、小聚居”的状况,并在区域人口分布、语言、服饰、经济状况及文化习俗等方面形成了风格迥异的特点。白裤瑶即是迁徙过程中分离而成的一个支系。瑶人自称“董蒙”“努格劳”(瑙格劳)“布诺”“朵努”(多漏)等,皆因族群内男子常年穿齐膝白裤的生活特点而得名。《隋书·地理志》中记载“……其男子着白裤衫,无中裤;女子青布衫斑布裙,皆无鞋履。”《广西通志·列传二三》卷二七八(嘉庆)中也有“南丹瑶,男女皆蓄发挽髻。男青衣白裤,女花衣花裙,长仅及膝。负载以额。不与他类通姻”的说法。

我国白裤瑶族群主要聚居在广西西北南丹县的八圩瑶族乡、里湖瑶族乡和贵州省荔波县瑶山瑶族乡一带,并呈点状分布,总人口约3万人。属汉藏语系苗语支,有语言而无文字[2]。广西河池市南丹县里湖瑶族乡素有“中国白裤瑶之乡”之称,现辖12个村民委员会和一个社区居民委员会,总人口约2万人,其中白裤瑶人口占67%,所属怀里村有11个自然屯,19个村民小组,共442户2 166人[3];贵州省黔南荔波县境内的瑶山瑶族乡现辖高桥村、红光村、拉片村、英盘村、菇类村、懂别村6个村,22个村民小组,26个自然村寨,共1 127户,5 294人。除岜抹、朝沙两寨为瑶、布依、水、苗族杂居外,其余24个村寨全系瑶族居住[4]。广西南丹县白裤瑶与贵州荔波县瑶山白裤瑶在地域上相连成片,在历史、语言、宗教信仰、建筑风格、生产方式、生活习俗、文化体育活动等方面非常接近。如瑶族男子至今仍保留的日常三宝“鸟枪、鸟笼和酒壶”和砍牛送葬、猴鼓舞、斗鸟、打陀螺、射弩等活动。作为一个原始部落的白裤瑶支系,他们都是以齐膝白色短裤、对襟无扣衣卦、百褶裙服饰作为族群识别标志,形成了特点突出的风俗习惯,并因生存需要而相互之间形成一个内婚集团部落联盟,更因恶劣自然条件下社会经济发展的滞后性,使这一族群至今具有相当大的“内聚力”和“外抗力”。[5]

2 白裤瑶村寨社会组织的演化及原生性体育文化传承

2.1 “油锅”组织——生存需要与原生性体育文化的选择

2.1.1 “油锅”组织与内生性社会机制“油锅”组织是白裤瑶村寨传统社会的一个最为重要的社会组织形态,同时也是白裤瑶文化的有机组成部分。历史上聚居在广西南丹县八圩瑶族乡、里湖瑶族乡和贵州省荔波县瑶山乡的每个白裤瑶自然村寨都有各自的“油锅”,且数量几个至十几个不等。瑶族内部因其地域不同而自称有异,如里湖乡瑶里村称之“破卜”、八圩乡瑶寨村称为“遮斗”、化乔村叫“威腰”、荔波瑶山则称之为“排”等等。“油锅”则是外民族对其形象的他称,具有同宗族成员同锅吃饭,互助互帮之意[2]。在乾隆《庆远府志》卷十《杂类志·诸蛮》记载有:“南丹瑶人,居于瑶山,……淳谨勤俭,甲于通州和睦。宗族乡党,若一家有婚丧,众共助之,计其应纳地粮,并为代输。”换言之,“油锅”组织是白裤瑶社会中以地缘、血缘宗亲关系为纽带的一种民间非正式组织。其功能渗透于白裤瑶社会生活的各个方面。

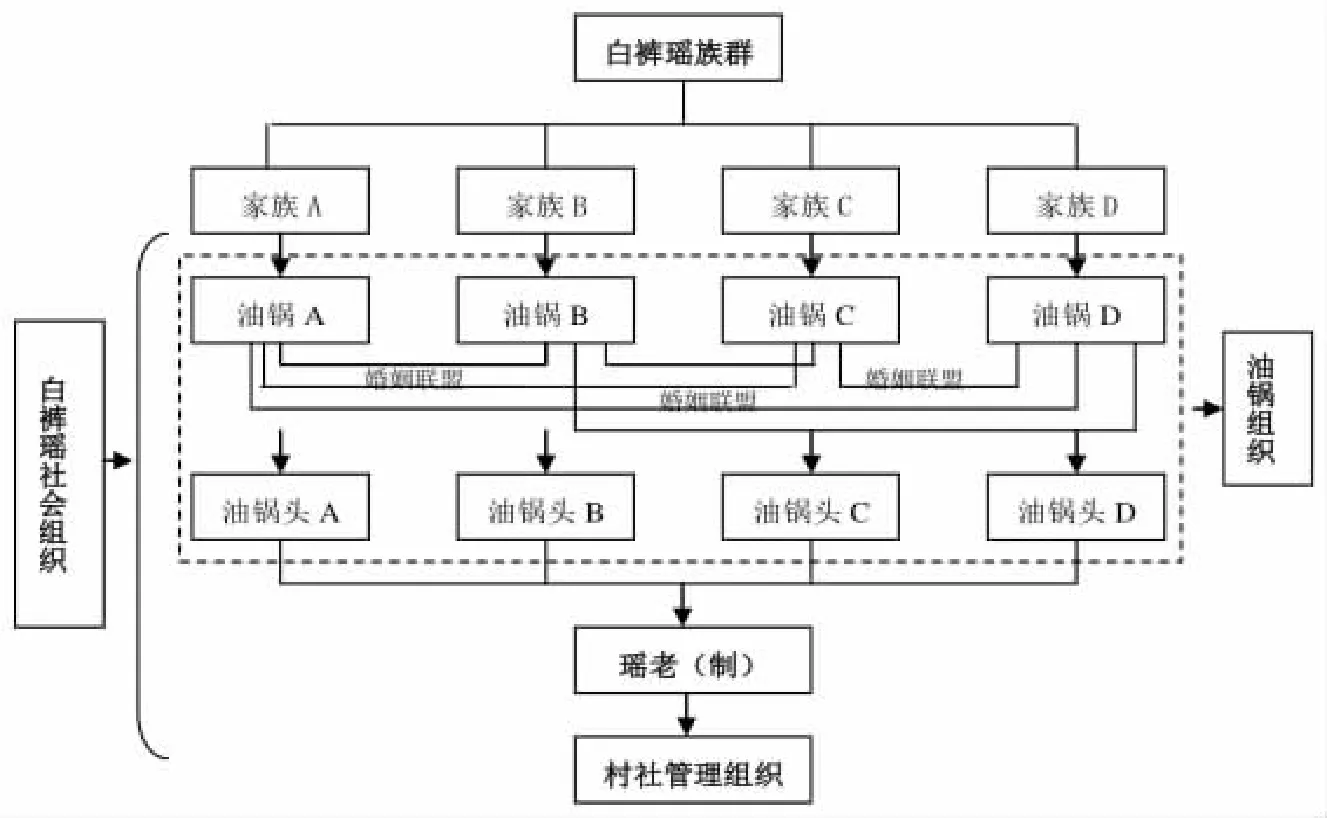

氏族是原始公有制社会的社会形态和经济组织,“油锅”则是一个由父系家族不同家庭组成的血缘公社,理论上由同姓、同宗的直系血缘关系的家庭成员组成,聚族而居。白裤瑶每个“油锅”也都有一个瑶语的专有名称,基本上是以同一姓氏的形式表现出来(见图1)。据早期的调查发现,大瑶寨瑶族的油锅组织相当普遍,如里湖乡皇上寨有黎、何两姓分别组成的两个油锅组织;瑶里乡大寨中黎、何、王、韦四姓分别组成了十二个油锅组织;里化寨由黎、何、陆、兰、覃五姓分别组成十个油锅组织[2]。另据2008年统计,里湖、八圩两个瑶族乡共有一百多个“油锅”。怀里屯现有130户共五个“油锅”组织,分别自称为“韦黎白闹”“韦黎各洛”“韦黎古祖”“韦黎古这”和“韦黎各寨”;化图屯目前全屯29户132人,有两个“油锅”组织[6];荔波瑶山乡,有谢、何、罗、陆、王、蓝、覃、黎、韦等九姓,以谢、何两姓氏人口最多[5]。可以看出,各“油锅”基本上是以祭拜其主要生活物品来命名。每个“油锅”都有各自的头人,一般由德高望重者担任,是村寨中自然认同所产生。其基本职能主要是秉公办事,协调内部矛盾,维持团结与社会稳定,以及决定族内重要仪式活动等。

图1 白裤瑶社会组织演化过程

2.1.2 “油锅”组织与原生性体育文化选择

(1)生存需要与原生性体育。亲属关系和家庭是一种极基础的、极普遍的思考和组织人类的方式[1]。在以父系社会及亲属关系为基础的“油锅”组织中,每个人都属于同一祖先繁衍下来的某个家族,许多这样的家族又将构成宗族而存在于白裤瑶社会系统中。白裤瑶族长期居住在“九山一土缺水”的生态环境,其单一性、落后性、封闭性的经济特点,显然处于“水土不养人”的境地。这也就决定着其族群对祖先崇拜与宗教信仰的虔诚与高度依赖。诚如司马云杰在《文化价值论》中所言,人类文化的发展除了受经济活动因素影响外,还受到山脉、河流、海洋以及各种自然条件的影响。历经多次压迫而迁徙的白裤瑶族群长期游离在边远山区,自然条件艰险,“靠山吃饭”的游猎生活方式决定着这一民族绝大部分生活必需品都必须依赖于山林。原始狩猎作为白瑶族人获得生活资料的最为有效方式而被受到尊崇。这也为体育起源于族群原始狩猎的说法提供了最为可靠的依据。但在原始社会形态的搏斗中,野兽对人们的生存具有很大的威胁,人类的力量和自我保护能力又相对较弱,因此,为了攫取充足的生活资料,原始社会公有制下“油锅”组织内部成员的相互协作就显得尤为重要。

一个群体要运转,就必须将有些有形和无形的资产提供给成员,并在群体内部流动[1]。白裤瑶家族在世代为了生存需要而与险恶自然环境进行抗争的过程中,其生产内容和生活行为逐渐演化为一些体育活动的形式与技能,如白裤瑶族的射弩、打陀螺、迁徙中的猴鼓舞、狩猎祭祀仪式中原始狩猎舞、木鼓舞等。这些活动都需要油锅成员的集体参与。其形式既是族群情感需要的表达与宣泄,又是身体参与活动的重要手段。“油锅”组织还有一个特点,即成员之间具有互相继承财产的权力。如荔波瑶山乡猴鼓舞作为国家非物质文化遗产,就不仅在“油锅”间进行家族内传承,还将体育与艺术的元素完美结合。尽管人类社会是以最初的原始族群构成,并在一定的生产关系中结成共同劳动、共同消费的文化生活关系,但最终这种原始的族群“结构形态成为了包括原始体育文化产生和发展的人类最初原始文化形式。”[7]

(2)宗教崇拜与原生性体育。美国的路易斯·亨利·摩尔根(Lewis Henry Morgan)认为:在祖先崇拜的社会里,宗教也是建立在亲属关系之上的。白裤瑶在自然地理条件和与外界阻隔的影响下长期处于原始社会结构样态。其自然崇拜大多表现为对雨神、土神和山神的崇拜,以及将牛、鸟、猴子、铜鼓作为自己族群图腾崇拜的重要标志。究其主要原因是经济来源单一,生产力水平低下,才会产生诸如自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜等宗教信仰。

在白裤瑶的传统丧葬习俗中,用于祭祀仪式的砍牛、祭牛、打铜鼓、跳猴鼓舞等主要活动内容,功能和行为明显具有传统体育的特征。正像哈里斯(Marvin Harris)所分析的那样,牛所具有的神圣性不仅是因为它们在经济和生态功能上具有特殊的地位,更重要的是因宗教原因而砍杀牛并仪式性地分食牛肉,牛的神圣性才会更加显现。白裤瑶砍牛者一般具有亲属关系。他们手持长砍刀与牛斗智斗勇,旁观者情绪高涨,这既是民俗,又是对体育行为的切身体验和娱他性功能的展示。打铜鼓则被白裤瑶族看作是沟通人类与祖先的介质。各“油锅”在丧葬祭祀中都会自觉携带各自的铜鼓,按照亲属关系尊幼顺序依次摆放,并在本族“油锅”鼓师不同敲击节奏的带领下,伴着跳猴鼓舞和铜鼓舞的身体活动来告慰祖先灵魂,以此祈佑后代子孙的兴旺。在缺乏正式政治制度的白裤瑶社会中,其他“油锅”在葬礼中带来的铜鼓、祭品以及参与者的人情等“礼物”是油锅之间交换和社会整合的基础。因此,葬礼这一过程本身可看作是族群内部有意识参与的原始宗教体育活动。正是由于“油锅”组织内部成员之间的共同利益和协作的需要使其家族之间产生了祭祀共同神灵的诉求,故将以家庭为单位的祖先崇拜扩大或演变为内婚集团的共同祖先。这也正体现了体育本质属性的聚合功能。可以说,原始宗教的仪式某种程度上也极大地促进了原生性体育文化的传承与发展。

“油锅”具有组织管理、协调、凝聚、文化传承等功能。它不仅维持着白裤瑶社会的团结与秩序稳定,而且保证其正常的生产与生活秩序,使宗族内事务得以顺利进行。在宗教观念支配下,祭祀仪式曾渗透到白裤瑶族的生产、生活中,集体性参与意识保存了原生性体育的大众化特征,而包含身体活动的祭祀性体育与仿生性舞蹈则作为宗教祭祀的主要组成部分,成为部族成员共同从事的活动形式,推动了白裤瑶原生性体育的流传和发展[8]。因此,“油锅”组织的存在及其演变,最集中地反映了白裤瑶社会的特征及其发展,而在原始氏族部落,体育的功能主要体现在婚丧祭祀、巫术、图腾崇拜等仪式化活动中,并在白裤瑶社会的生产、生活中扮演了相当重要的角色。

2.2 瑶老制——内婚集团联盟与原生性体育文化的依赖

白裤瑶每个“油锅”组织都有“头人”(又称“家族长”)。因其在家族中有较广博的文化知识,丰富的生产经验和社会阅历,或具有较强的组织能力而由本族“油锅”成员尊为领导者和管理者。其主要职责是领导生产、调解矛盾、主持婚丧仪式以及负责对外联系等。在亲属关系与婚姻缔结的双重关系下,油锅组织往往联合生成另一种较为高级的社会组织“排”,并从各“油锅头人”之间推选出全排公认的首领,称之“瑶老”。这种以婚姻缔结及血缘关系为基础并结合自然形成的部落联盟制度即为“瑶老制”[5](见图 1)。建国之前,白裤瑶原始社会公有制并未完全消失,而私有制下的社会分工和铁器的使用,使早前的“瑶老制”功能逐渐发生变迁,但由于土地公有制在白裤瑶聚居地改造并不彻底,婚姻联盟的互惠性使血缘纽带并没有被完全割裂,因此,瑶老制成为很长一段时期难以完全消解的文化样态而依然在发挥作用,从而很好地保留了白裤瑶族群文化的完整性和本真性。

2.2.1 内婚集团联盟的互惠性与原生性体育文化油锅组织之所以产生重要影响的原因,是与白裤瑶恶劣的生存条件和民族压迫有着直接的关系。私有制的产生,引起了白裤瑶氏族内部的矛盾和分化,地域关系替代了原始氏族公社的血缘关系。一些家庭成员或脱离了原有“油锅”重新组建了新的“油锅”,或加入了其他经济基础较为优越的“油锅”成为了“混合式油锅”。这样就形成了新老“油锅”共同生活在一个村寨或几个毗邻村寨的情况,但这并未影响到其对公共牧场、水源、山地和墓地等资源的共享。他们之间反而形成了更为紧密的政治、经济关系。在白裤瑶传统社会中,由于本族人不与外族通婚的传统习俗,族内只能把婚姻作为以群体为基础的互惠性形式,妇女理所当然地成为了交换的“超级礼物”。也正如列维-斯特劳斯认为,姻亲可产生稳定的联盟。当亲属群体利用一种和解机制系统地交换妇女时,社会各部分就通过深远和长久的义务整合在一起。[9]不难理解,在各油锅之间若遇到重大事宜时会暂时结成联盟。这时瑶老制所发挥的这种联盟的力量是难以估量的。如在重要年月对雨神祟拜和土神崇拜的祭祀,或祭盘王等重要年节习俗中,每个村寨或整个宗族就会联合起来,在瑶老和鬼师的带领下举行集体祭祀求雨仪式,其中打铜鼓、跳铜鼓舞等原始祭祀体育活动则是不可或缺的内容。事实上,在内婚联盟过程中,族神已被认同是整个地区群体祖先的化身与象征,具有群体整体的神圣意义。此时祭祀活动也就有了重要的精神统合作用,以氏神为媒介,人们对群体怀有崇拜感情,将其圣化为群体的祟高利益[10]。

白裤瑶族的打陀螺从活动形式和陀螺形制方面都有别于其他民族,是本族群日常生活中寓竞技娱乐为一体的最为主要的原生性体育活动项目。每年春节期间,广西南丹县八圩、里湖瑶族乡和贵州荔波县瑶山乡举办的陀螺大赛是白裤瑶族非常重大的节日活动。在寨老与内外关系的组织下,人们相互邀约,并通过进行“陀螺王”争霸赛,提供给族内青年男女一个社交活动场所,白裤瑶族女性将会主动追求竞技中获胜的男性。这完全体现出英雄主义影响下本族群对英雄精神的崇拜。由于各村寨的男女老幼都会积极地参与到这一由长期流传的风俗习惯凝结成的白裤瑶特色体育文化活动中,从而极大地促进了打陀螺活动的传承与发展。凡活动举办地广西与贵州白裤瑶各村寨齐聚一堂,进行感情交流,白裤瑶族人的向心力、凝聚力和集体荣誉感便自然生成。恩格斯曾说:“一切问题,都由当事人自己解决。在大多数情况下,历来的习俗就把一切调整好了。”[11]因此,在瑶老制中,瑶老是维持白裤瑶社会运作的主导力量。他们在协调各“油锅”组织关系、维持族群社会正常秩序、传承本民族历史传统文化中发挥了重要作用。当内婚集团的危机解除或需要消失,联盟也就随之瓦解,各油锅成员又重新回到初始分散的状态。这种血缘关系和地域关系的并存,使白裤瑶族群成员始终保持着血缘亲属关系。[12]

2.2.2 村寨精英与原生性体育文化的依赖塞缪尔·亨廷顿曾指出:“组织是通向政治权力之路,也是政治稳定的基础,因而也就是政治自由的前提。”[13]经济条件的改变是政治地位改变的前提。白裤瑶是山地狩猎民族。自古以来其聚居区域山多地少,自然条件恶劣,因而族群世代延续着刀耕火种的原始生活方式。历史上封建统治阶级因其地处偏僻,且土地公有制并没有完全被破坏,而对其采取了土司制度。在斯科特(James C.Scott)看来,“国家最重要的技术是将统治之外的人群污名化,将其定义为原始、落后的‘野蛮人’”。[14]当时白裤瑶传统社会的阶级分化并不明显。大多数瑶老与普通民众一样,并无特权,都是依靠生产工具获得生活资料。但也有少数瑶老在利益驱使下,将“瑶老制”中“油锅”头人的身份地位发生蜕变。这一点可以从瑶老“头人”称呼看出。由最初“的盘”到“团总”“局懂”“亭长”“亭目”“乡长”,最后到“村甲长”。同样像斯科特所强调的,古代王朝在平原地区的扩张可以长驱直入,但若遭遇海拔不断提升的山地,王朝国家就显得力不从心[14]。这里所有的嬗变都是生产力和私有制发展的产物。封建统治者正是利用白裤瑶“瑶老制”这种社会组织和社会制度实行“以夷治夷”,其目的主要是依靠白裤瑶的头人对广大白裤瑶族区域实行统治。

“瑶老制”的长期延续形成了白裤瑶社会发展的基本特征。瑶老对村寨内大小事务,如农业生产、山林狩猎、宗教活动、婚丧嫁娶、民事纠纷及对外关系等都有权过问,并且负责主持集会、制定村规民约、抵御侵袭以及处理村寨对外关系等。他们在政治上虽依附于土司,但也有较大的自主性和独立性,有自己的传统社会组织,并作为村寨精英在社会生活中居于主导地位[15]。而就体育文化而言,白裤瑶民族内生性的传统体育,不论是民族迁徙历史中的不断逃离、分散与隐藏,或作为保卫自己民族地位的抵御性手段,还是植根于山林狩猎、农耕生产和生活实践的生活技能,都是因需要而形成的白裤瑶原生性体育文化。作为社会精英的瑶老对于村寨体育活动的发展与传承也都起到了重要的推动作用。白裤瑶族群传统社会大多数传统习俗和节日庆典如盘王节、祝著节、陀螺节均与该民族人们的生产方式、生活方式相关联。大众的积极性参与,瑶老和鬼师以神圣的人与“神”为介质的联系,都会通过祭祀仪式加强村寨体育的“文化场域”,并在主持宗教祭祀活动中,使民族历史、传统文化、体育竞技、舞蹈艺术等相结合。历史变迁中赋予白裤瑶体育文化符号的射弩、狩猎、打陀螺、打铜鼓、跳铜鼓舞、顶木杠等原生性体育活动,仍然可反映出原始狩猎、农耕生产和生活实践的印记,并在历史转型时期,又演化为白裤瑶重大节日活动中的体育娱乐竞技比赛和对外展示的活动内容,得以传承和发展。

2.3 村社管理组织与原生性体育文化传承

2.3.1 民族权利的象征与村社管理组织结构村社管理组织结构包括正式的组织和正规制度。新中国成立以来,白裤瑶聚居区建立了县乡两级自治政府,确立了乡村建制,并由白裤瑶族同胞担任乡村两级的主要领导。社会制度的根本性变革使白裤瑶族群逐渐走向了定居生活,进而为实现其民族平等与团结、经济发展和文化教育发展提供了制度上的保障。当然,任何一个社会都可能并存有不同的组织形式,其大致可分为正式组织与非正式组织。正式组织主要是体现国家意志的政治组织和协会;而非正式组织则由具有制度化的民间组织构成。在传统文化加速流失的当今,象征民族权利的村社管理组织对村寨传统文化的维系和发展起到了举足轻重的作用。在一项关于农村非正式结构的体育社团组织调查中,在以年节为载体的重要体育活动举行期间,单纯性作为正式组织结构的体育社团并未能有效发挥作用,而依靠村社委员会以及充分调动现代社会精英的组织力量才能使得传统体育断续地发展。[16]如贵州荔波瑶山乡有“陀螺王”之称的谢友明在瑶山地区创建白裤瑶陀螺协会以来,每次活动请乡级领导牵头,举办县乡以上规模较大的陀螺节,并积极邀请广西南丹县各瑶族乡的白裤瑶参与,不仅为瑶山陀螺运动的发展提供了交流机会,更为培养本地更多的民间陀螺精英传承人发挥了作用。因此,在正式与非正式组织相互交织的白裤瑶社会中,体育作为一种表演或展示的形式,主要还是要依靠祭祀习俗、节日庆典活动等仪式性活动来体现与传承。另一方面,村寨正式的政治组织既要处理对外关系,还有一个重要功能是进行社会控制。在传统的“油锅”组织、“瑶老制”影响下,现代村寨组织中白裤瑶社会精英与成员之间有着难以割断的宗族血缘关系。这种制度化规则和非正式组织关系的模式,往往通过正式组织的参与、控制形成组织决策环境的群体关系[17]。正式组织与非正式组织在白裤瑶聚居区相融并存,既是白裤瑶族地区社会发展的需要,也是民族文化认同和自我管理的需要。

2.3.2 民族文化认同与原生性体育文化传承当前,社会的转型和经济制度改革对白裤瑶族群长期形成的生活方式和生活习惯产生了一定影响。如在国家与政府“村村通”政策的大力扶持下,广西、贵州边区白裤瑶族群区域内经济、交通、教育状况有了明显的改善。近年乡村文化旅游和体育休闲旅游的兴起,信息化渠道的文化传播、教育资源、打工潮等因素,引发了白裤瑶原生性体育由“现实”的体育活动上升到“表演性”“宗教性”“社会性”的体育,并附加了社会价值的想象性,这进而使白裤瑶原生性体育文化与外界交流沟通产生了前所未有的影响。外界不同文化在白裤瑶族群聚居地的社会中的不断互动、传播和变迁,将城市人们为猎奇而追求的“本真性”或原生性体育的价值与功能更加凸现。在这样的大背景下,白裤瑶村寨社区管理组织此时所发挥的组织、协调作用就比任何时候都显得重要。现代村社组织领导者和群体本身只有真正理解自身原生性体育文化的内涵,充分结合自身民族特色优势资源,才能将原生性体育文化转化为整体性的民族符号和集体记忆。因此,按照国家对民族文化多样性的要求,在对一些原生性体育文化进行开发性表演时,就要通过发挥白裤瑶村寨社区管理组织的作用。既保留住传统体育、艺术和服饰的原始表演与生活形态,又对其进行民族文化形态的不断创新。

文化变迁并不是都出于自愿的选择,当地政府的一些举措在一定程度上也会延缓文化变迁的步伐[18]。如通过举办各类节庆活动的影响力,利用原生态乡村文化旅游中白裤瑶族原生性体育文化形式的展演带动族群文化的认同,将最初脱胎于生存需要与社交娱乐活动需要的原生性身体活动形式以现实生活方式进行展现。这里,原生性体育作为族群现代性和真实性的表演,能将宣传和群众艺术相结合,在加强交流中推进文化自觉,达到对原生性体育的有效保护、利用和现代传承。

3 结语

人类命运共同体下,不同历史和国情,不同民族和习俗,孕育了不同的文明。每个民族都有其独特的民族性格。不同族群传统社会中思想观念、伦理道德和生产生活习俗产生了不同制度。从白裤瑶社会组织的历史发展脉络中,其族群经历了由“油锅”组织、“瑶老制”和现代村社管理组织的演化过程。“油锅”组织和“瑶老制”成为了白裤瑶传统社会组织的符号和族群记忆,具有以父系血缘关系和血亲婚姻联盟结合而成的族群特征。无论时代进步到何种程度,族群内部的偶像崇拜不会消亡,原生性体育仪式化传承仍然是对族群宗教感情的维护。社会精英的“油锅头”或“瑶老”作为群体领袖,其权威和名望对维持社会、团结民族、抵御外敌展示出一定的历史功绩,而现代村社管理组织和村寨社会精英之间都具有血缘、地域关系,其利用群体的行为、群体的想象,并通过民族节庆、乡村旅游展演、比赛交流等形式强调本族群文化认同,发挥族群的凝聚力和创造力,使白裤瑶原生性体育文化在不断创新中传承,在不断传承中革新。