海洋二号C卫星船舶自动识别系统优化与应用

侯旭涛 李青松 何程 张弛 郝轶萌

(1 天津航天中为数据系统科技有限公司,天津 300000)(2 航天恒星科技有限公司,北京 100095)(3 中国空间技术研究院遥感卫星总体部,北京 100094)(4 国家卫星海洋应用中心,北京 100081)

船舶自动识别系统(Automatic Identification System,AIS)是一种新型船舶防碰撞系统[1],工作在160 MHz左右的VHF频段,采用TDMA通信协议。岸基的AIS系统可实现近岸接收天线视距覆盖区内船舶航行状态实时监视,但却无法实现近远海船舶航行状态及突发事件报警监视。为此,国际上提出了星地一体化AIS系统[2],通过AIS载荷(SAT-AIS)大覆盖特点解决岸基AIS系统监视范围受限问题,提供覆盖全球的实时船舶运行状态监视,为航道管理、渔业管理、应急抢险、船舶追踪等提供信息支撑。

国外对星载AIS研究较早[3],并启动了基于卫星星座的AIS全球星基监视系统建设[4-5]。随着我国海洋经济的发展及海洋战略地位的提升,开展星地一体化AIS系统建设掌握自主可控的全球AIS数据获取渠道意义重大,我国先后发射了搭载AIS载荷的“天拓”、“精致”、海洋一号C/D(HY-1C/D)[6]、海洋二号B等卫星,但是这些卫星由于平台电磁干扰、覆盖区内AIS信号碰撞严重等因素,在轨侦听效能受到限制[7-8]。常规消除或降低卫星平台电子设备对AIS干扰问题处理方式包括:实施卫星平台电子设备电磁兼容设计与包裹屏蔽,整星电缆包裹,整星结构孔缝封堵屏蔽等。如HY-1C/D卫星对新研单机的电磁兼容(EMC)指标加严,对整星69根电缆进行屏蔽包裹,对星体23处孔、缝进行了封堵[9],工程实施代价较大、处理流程繁杂,且无法适应不同的卫星平台。

常规解决近海海域AIS信号接收效能下降问题处理方式为:提升解调算法性能降低解调信噪比要求,采用复杂度较高的处理算法估计碰撞信号特征,提升碰撞信号解调能力[10-15]等。经验证,该处理方式对船舶密度较低的远海区域AIS信号接收效能有较明显提升作用,对船舶密度较大的近海海域AIS信号接收效能提升有限。

为保证海洋二号(HY-2C)卫星AIS载荷在轨效能,本文对卫星电子设备电磁干扰特点、船舶密度较大区域AIS信号碰撞特点进行了分析,实施了包含卫星电子设备EMC控制、卫星AIS频段电磁干扰屏蔽、AIS载荷天线设计及基带处理设计优化的系统性优化措施,提升AIS载荷对卫星电磁环境适应能力,降低卫星在AIS频段电磁处理工程化代价,提升AIS载荷近海海域在轨侦听效能。

1 HY-2C卫星AIS载荷需要解决的问题

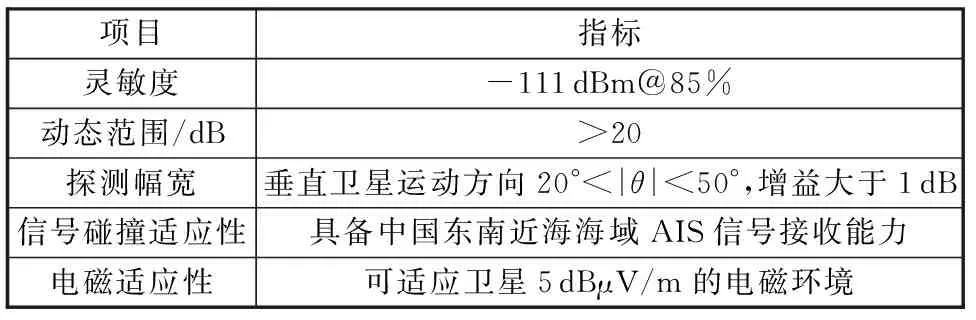

HY-2C卫星要求AIS载荷灵敏度为-111 dBm且需突破中国近海海域信号接收屏障,主要性能要求见表1,AIS系统标准要求见表2。HY-2C卫星运行在约970 km高度轨道,接收地面A/B类船舶发送的AIS报文,其信噪比较低,因此卫星电子设备AIS频段干扰、覆盖区内AIS信号碰撞等极易导致AIS载荷出现误捕获、漏捕获。

表1 HY-2C卫星对AIS载荷主要要求Table 1 Main requirements for AIS onboard HY-2C satellite

表2 AIS标准要求Table 2 Requirement of AIS standardization

1)卫星电磁干扰导致AIS载荷效能下降问题

AIS系统使用帧的概念,一帧为1 min,每分钟划分成2250个通信时隙。使用能量检测方式来进行AIS信号到达判断容易因卫星电磁干扰导致信号误捕获,造成以信号捕获时刻作为起始时间的通信时隙浪费。卫星AIS频段电磁干扰特点为单频点或多频点干扰,若不进行卫星电磁环境优化及AIS载荷抗卫星电磁干扰适应性提升。HY-2C卫星优化前EMC试验AIS保护频段内,存在多个单频点干扰强度超出5 dBμV/m电磁辐射强度限制,则AIS接收灵敏度将低于-108 dBm,无法满足卫星对AIS载荷灵敏度-111 dBm要求。

2)AIS信号碰撞导致AIS载荷效能下降

AIS通信体制为基于TDMA的自组织网络(SOTDMA)协议,单个SOTDMA小区半径约50 km,AIS载荷天线可同时覆盖多个自组网小区(Cell)。如图1所示。在船舶密度较大区域,不同Cell内船舶发射同时隙AIS报文将导致时隙碰撞,不同通信时隙、不同Cell内船舶发送AIS报文可能因传输延迟导致相邻时隙碰撞。若AIS不具备时隙内冲突信号处理能力,则AIS效能将受到较大影响。

图1 不同自组织区域信号同时到达碰撞示意图Fig.1 Coverage of SAT-AIS antenna

2 AIS效能提升优化设计

从卫星总体设计上加强卫星电子设备电磁兼容约束,对AIS频段无意电场辐射发射下凹进行限制,同时要求AIS载荷提升对卫星电磁干扰工况适应能力,共同保证AIS载荷对卫星电磁环境适应性,确保AIS载荷效能。同时,研究分析了星载AIS近海海域接收效能提升可行性措施,实施了AIS天线设计优化、AIS基带处理算法优化,有效提升星载AIS效能。

1)卫星电子设备在AIS频带电磁辐射控制

卫星总体设计增加对卫星电子设备AIS频段电磁辐射强约束,AIS频段无意电场辐射发射下凹要求见表3。针对存在技术状态变动的设备,研制过程进行强制电磁兼容要求,如散射计,研制过程中通过设计优化对AIS频段电磁辐射强度进行了有效控制。针对技术状态较成熟设备,通过设备EMC试验进行AIS工作频段电磁泄露分析,针对EMC超差设备,通过试验明确干扰消除/减弱处理措施,同时组织开展与AIS载荷联试分析评估对AIS载荷影响,评估干扰影响可接受程度。

表3 海洋二号C卫星AIS频段无意电场辐射发射下凹要求Table 3 Emission concave requirements of unintentional electric field radiation in AIS frequency band of HY-2C satellite

2)整星EMC屏蔽处理

卫星EMC试验过程中,针对AIS频带内杂波较大设备,如高度计载荷,对杂波来源进行定位排查,通过重点干扰设备接插件屏蔽处理等措施有效降低了在AIS频段电磁泄漏强度。同时,为降低卫星低频干扰泄露对AIS载荷影响,通过近场嗅探等方式,对卫星电缆、孔缝等主要泄露点进行屏蔽、封堵。

实施EMC处理后的卫星底噪测试结果见图2,在AIS保护频带内底噪可控制在小于-8 dBμV/m,图2中4个标识点分别为AIS正常工作状态下4个频点信号,卫星电磁噪声得到了有效控制。

3)AIS载荷天线优化设计

提升AIS天线增益可提高AIS载荷接收船舶AIS信号信噪比从而降低AIS信号解调误码率。减小AIS天线对地覆盖面积可有效降低AIS载荷因覆盖范围过大导致的AIS信号碰撞概率,同时,提升AIS天线覆盖区对非覆盖区增益梯度,可有效抑制非覆盖区AIS信号对覆盖区AIS信号接收干扰。

通过仿真分析,通过2副单极子天线一体设计实现了较好的∞字型对地波束覆盖,减小了对地探测范围、提升了覆盖区AIS信号增益梯度。AIS天线设计如图3所示,AIS天线RM星测试方向图如图4所示。

(1)满足垂直卫星运动方向对地方向20°<|θ|<50°覆盖要求同时,减小了平行卫星运动方向对地覆盖面积,相比单个单极子天线等增益覆盖面积减少40%,可有效缓解AIS信号碰撞影响。

(2)垂直卫星运动方向20°<|θ|<50°;天线增益大于1.5 dBi,|θ|<20°或|θ|>50°方向增益较低且增益下降较快,有效增益梯度最大接近4 dB(图4中不同曲线表示不同φ对应的增益曲线),可有效抑制非覆盖区AIS信号干扰。

图4 AIS天线方向图RM星162 MHz频点测试2D方向图Fig.4 2-D orientation map of AIS antenna on 162MHz for RM test

4)AIS载荷提升对卫星电磁干扰适应性

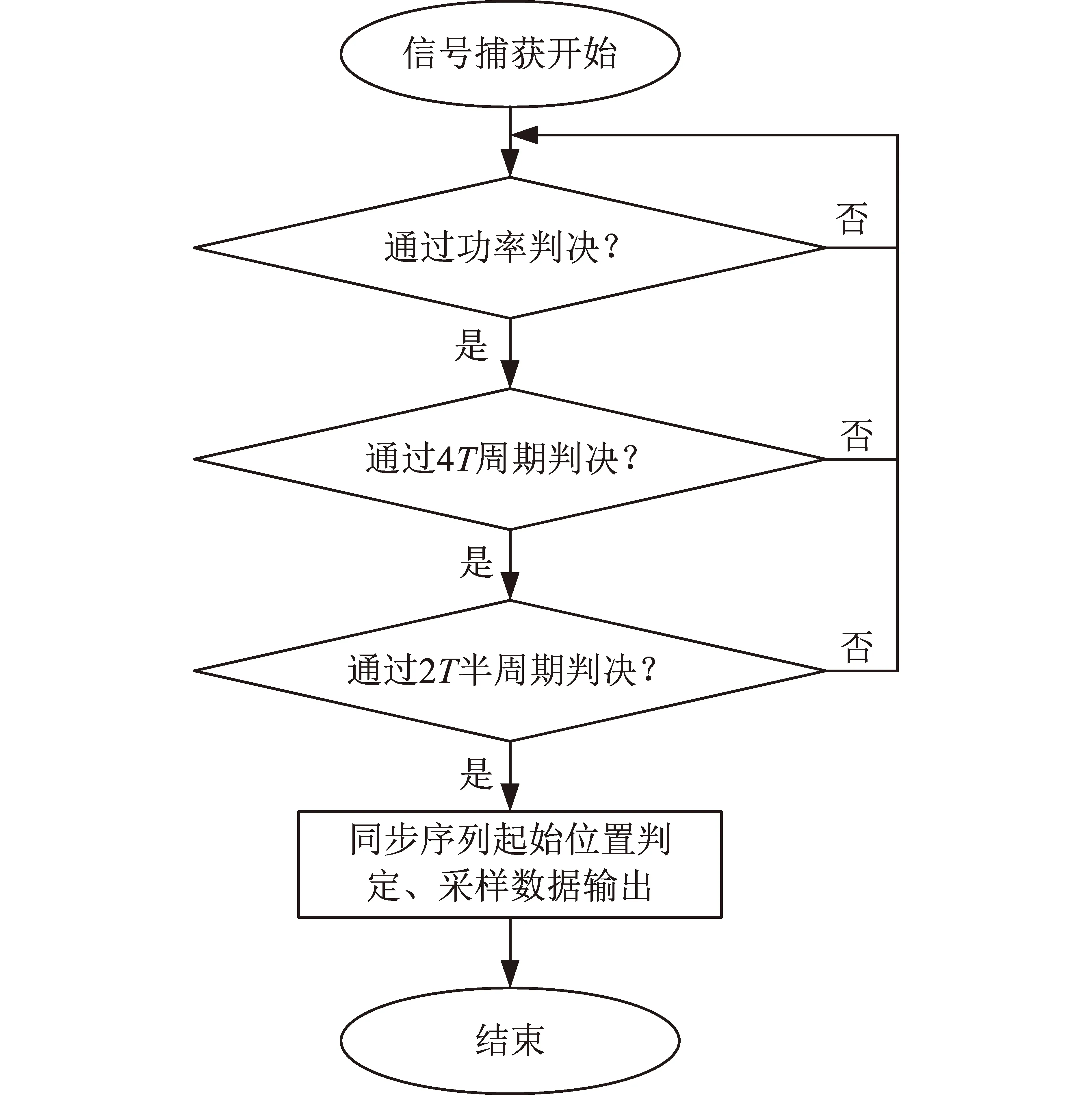

AIS报文同步序列由24 bit交替的0、1组成,采用NRZI编码,同步序列编码后为00、11……序列,在实施输入信号功率监测同时,充分挖掘编码后AIS数据4T、2T(T为单bit时长)周期特性,进行功率、4T周期、2T周期联合判决,全部通过后判定AIS信号捕获。因卫星单频点、多频点电磁干扰不具备自相关性,可有效降低AIS载荷因卫星平台电磁干扰导致的误捕获概率。

AIS载荷抗卫星电磁干扰单次信号捕获流程如图5,采样数据依次通过功率判决、周期判决、半周期判决后,进入训练序列起始位置判定与采样数据输出流程。

图5 使用同步序列捕获流程Fig.5 Flowchart of acquisition of training sequence

设单次信号捕获搜索长度范围为N,利用信号功率及同步序列进行信号达到判决过程如下。

(1)功率判决

判决方法如下:

(1)

(2)

SN>X×MN

(3)

式中:SN为连续Nbit长度序列的累加功率;MN为连续Nbit长度序列的最大功率点;X为判决阈值;xI为采样信号实部;xQ为采样信号虚部。

(2)4T周期判决

判决方法如下:

(4)

h4=g4,I2+g4,Q2

(5)

h4>Y×SN2

(6)

式中:g4为连续Nbit长度信号与延迟4T周期信号共轭相乘累加结果;h4为AIS信号在4T码元间隔下第一相关信号能量,Y为其判决阈值;g4,I为4T周期抽样信号实部;g4,Q为4T周期抽样信号虚部。

(3)2T周期判决

判决方法如下:

(7)

h2=g2,I2+g2,Q2

(8)

(9)

式中:g2为连续Nbit长度信号与延迟2T周期信号共轭相乘累加结果,h2为AIS信号在2T码元间隔下第一相关信号能量,Z为其判决阈值;g2,I为2T周期抽样信号实部;g2,Q为2T周期抽样信号虚部。

联合判决相比单独功率判决,AIS载荷抗卫星电磁干扰性能提升优于3 dB。

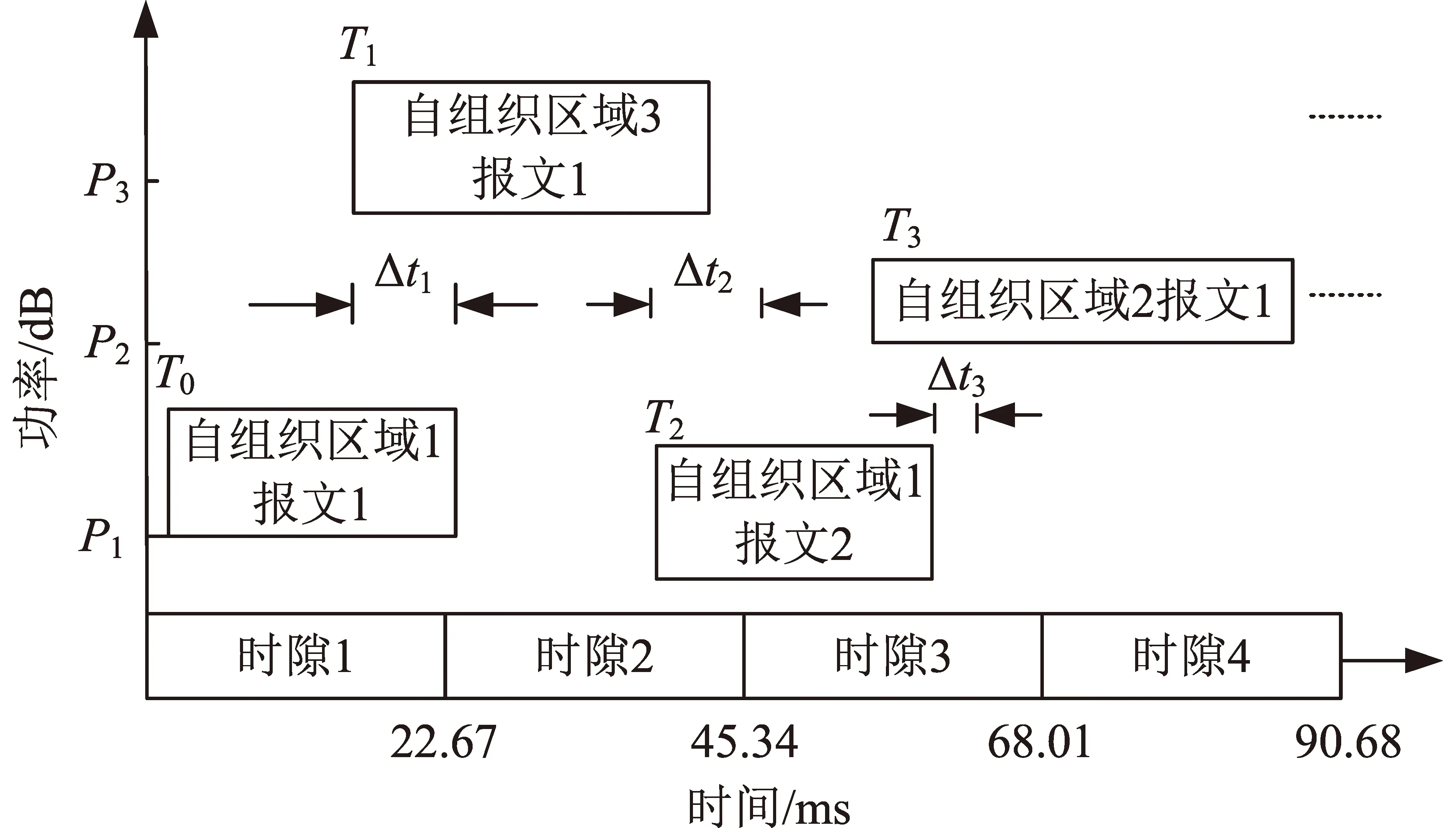

5)AIS载荷提升近海海域解调能力

在诸如中国东南海等船舶密度大的近海区域,船舶AIS信号碰撞严重,若同一个通信时隙内同时收到来自多个自组织区域的多条AIS信号,且某条信号功率较高,其它信号功率较低,则较高功率信号解调概率大于其它信号,因此,需具备高功率信号捕获能力并优先进行解调。

基于连续捕获设计的AIS信号接收过程如图6所示,设T0时刻自组织区域1报文1到达,T1时刻自组织区域2报文1到达,T2时刻自组织区域1报文2到达,T3时刻自组织区域3报文1到达。其中T1=T0+Δt1,T2=T1+Δt2,T3=T2+Δt3。P1为T0、T2时刻捕获报文的功率;P2为T1时刻捕获报文的功率;P3为T3时刻捕获报文的功率。

图6 AIS信号连续捕获说明Fig.6 Flowchart of AIS signal continuous capture

AIS接收机连续捕获处理过程如下:

(1)T0时刻捕获功率为P1自组织区域1报文1,但由于与同时隙内功率为P3的自组织区域3报文1发生碰撞,则自组织区域1报文1无法解调。但当自组织区域3报文1功率高于自组织区域1报文1功率5 dB及以上,则可正常捕获解调自组织区域3报文1。

(2)T2时刻捕获功率为P1自组织区域1报文2,但该报文传输时长较短,同一时隙内T3时刻到达的功率为P2的自组织区域2报文1未与自组织区域1报文2发生碰撞,自组织区域1报文2可正常解调。同时,基于连续捕获的接收机可正常解调自组织区域2报文1。

分析可知,当自组织区域3报文1功率高于自组织区域1报文1功率4 dB及以上时,基于连续捕获接收机可捕获、解调自组织区域3报文1、自组织区域1报文2、自组织区域2报文1。非连续捕获接收机(时隙接收机)仅可捕获、解调自组织区域1报文2、自组织区域2报文1。

3 验证与应用

系统优化后卫星地面测试,AIS载荷接收灵敏度优于-111 dBm,满足卫星对AIS载荷指标要求。干扰模拟测试,宽带噪声模式下,AIS信号信噪比大于5 dB,无误捕获发生。信号碰撞模式测试,碰撞信号功率低于有用信号功率5 dB时,有用信号解调概率大于85%。

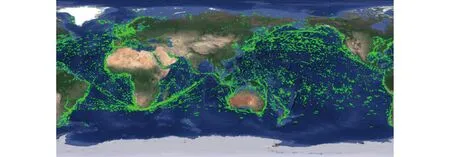

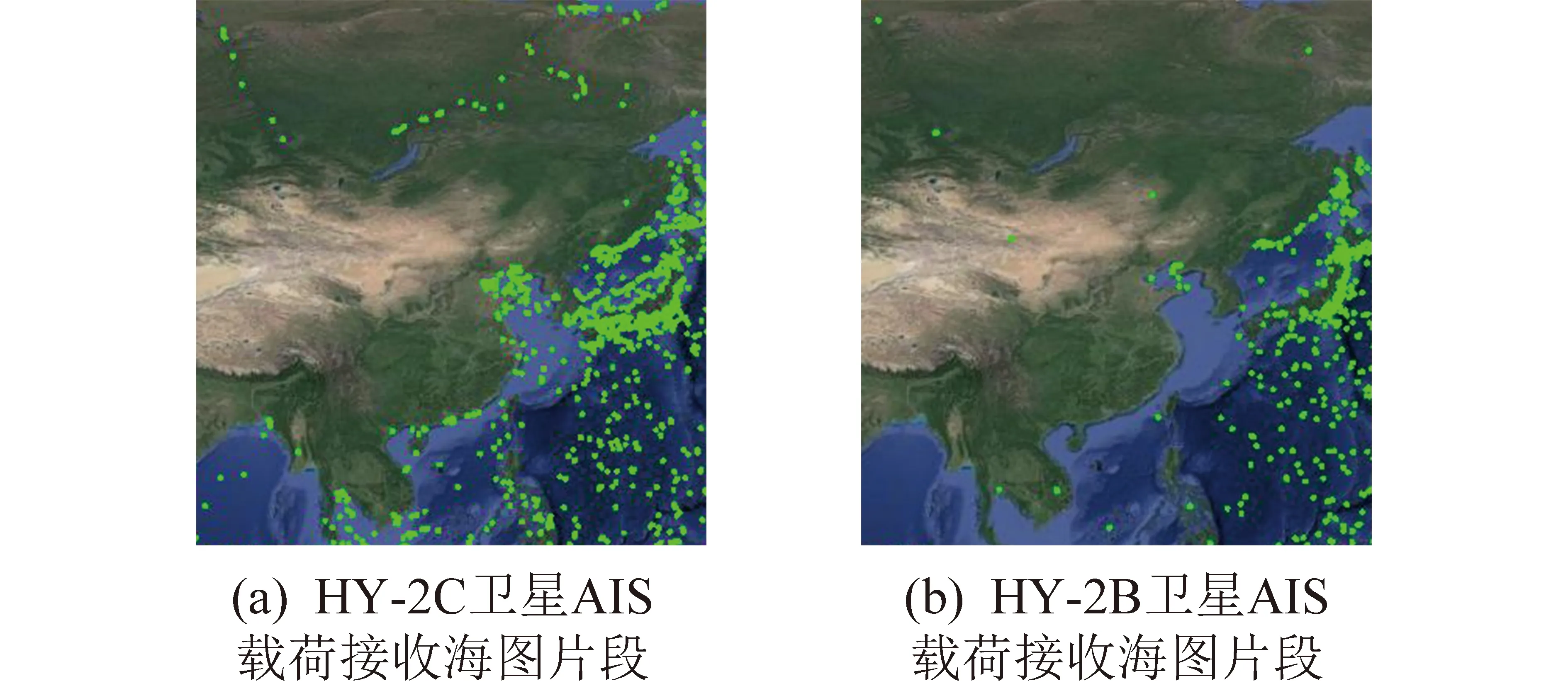

2020年9月25日,HY-2C卫星发射,AIS载荷日均接收全球船舶AIS报文23.5万条,识别船舶数量2.1万艘,全球船舶AIS位置报告日均接收海图如图7所示,每个点表示一艘船舶位置报文。其中,在中国近海、地中海、红海、波斯湾、孟加拉湾及美洲近海、北欧等船舶密度较大地区,相比前期卫星接收效能具有较大性能提升,如图8、图9所示。

图7 AIS载荷24小时接收全球船舶位置海图Fig.7 Global ships map acquired by AIS within one day

图8 卫星中国近海海域接收效能比对Fig.8 Comparison of satellite reception performance in China offshore

HY-2C卫星AIS载荷可接收全球A、B类船舶位置报告、助航设备报告、船舶静态和航行相关数据以及标准的搜救航空器位置报告等,用户对接收到的AIS报文按船舶的移动通信业务标识码(MMSI)、报文类别等进行分类处理,应用于船舶位置定位、航向及航迹追踪等位置服务,应用于全球船舶密度及航运态势分析评估,应用于船舶安全航行交通管理及紧急搜救支援,应用于针对重点船只的遥感类载荷联合追踪及观测等。目前HY-2C卫星AIS载荷数据已纳入用户业务化运行体制。

4 结束语

本文对HY-2C卫星AIS载荷效能提升系统性优化设计及应用情况进行了介绍,分析了目前AIS载荷因卫星电子设备电磁干扰导致接收效能下降,和在船舶密度较大的近海区域无法接收AIS信号情况,提出了结合卫星电子设备无意辐射控制优化、整星屏蔽包裹处理、AIS载荷天线设计优化、AIS载荷基带处理算法优化等系统优化方法,以降低卫星EMC处理实施代价,并提升AIS载荷综合效能,AIS载荷抗卫星电磁干扰能力提升优于3 dB,卫星在AIS工作保护频段底噪下降10 dBμV/m。

卫星入轨后,验证了AIS载荷与卫星电磁环境的兼容性,验证了AIS载荷通过优化天线设计减小对地覆盖范围,以及提高增益梯度对提升船舶密度较大区域监视效能的适应性,验证了连续捕获设计对提升AIS碰撞信号解调的有效性,为后续AIS载荷系统设计及优化提供了设计及工程上的参考。