墓穴里的歌声

赵国洲

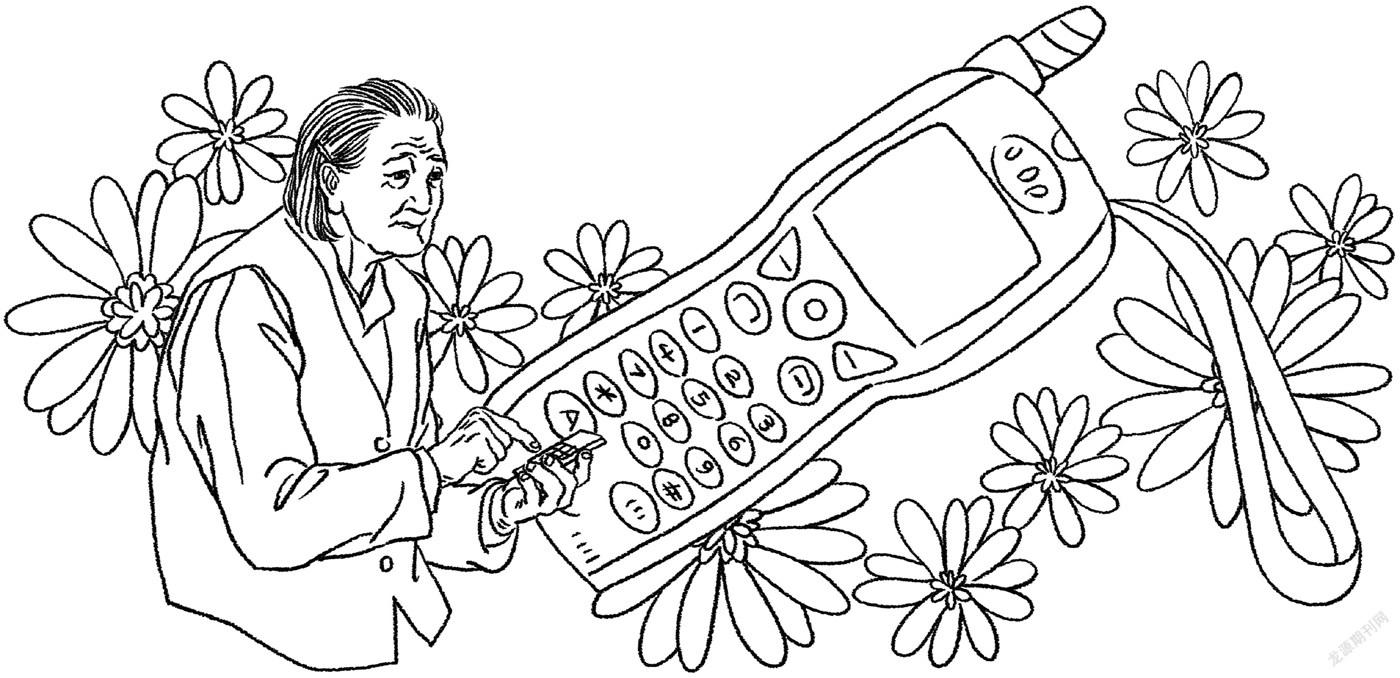

安葬完木头,孩子们要带虎娘到城里去。虎娘说:“我还有些事情搁不下。”她就坚持还留在了杨家桥。孩子们走了,她突然觉得整个院子一下子空了,跟着她的心也空了,空得跟从没来过这世上一样。那么她还有什么事情搁不下要守着这院子呢?她老是觉得木头没有死,木头只是从家里换了一个地方,住到了公墓里,那是他在跟她捉迷藏。在她不开心的时候,他常常这样逗她开心。逗过了,木头就会拿起他用惯了的东西去干活儿。那辆他每天拉到悦来集卖菜的板车还停在院子里,菜筐、竹篓、盘秤还在车上放着……虎娘想,木头怎么还不出来?她就给他打电话,她点下“木头”,很快对方就振铃了,手机虽破,但歌曲好听,还是那首老歌:“我爱你,爱着你,就像老鼠爱大米……”过去一听这首歌,虎娘就会周身起一层鸡皮疙瘩,骂一句:“老不正经,要羞死我呀!”现在这铃声一响,她的泪就涌了出来……

木头不接她的电话,也是常有的事。之前,木头每天早上起来,吃一块杂粮饼卷咸菜,带上一块锅盔,冲上一壶水,就拉着那辆板车赶悦来集的早市,批发些青菜瓜果,在集市上叫卖。悦来集不少人认识他,特别是每天做饭的女人,哪怕菜市离得很近也会等木头拉上门的青菜萝卜下锅。女人们最熟悉的是他的叫卖声,他会把“西瓜”叫成“丝瓜”。女人逗他:“我要买丝瓜,丝瓜在哪儿?”他就蜷起中指去弹那长着黑纹的西瓜,弹出叮咚的声音。女人说:“那是西瓜,我要丝瓜。”他笑了,笑得特别憨厚。这个时候他是根本听不到手机铃声的,因为他车把上的小喇叭会一遍一遍重复着不知是“西瓜”还是“丝瓜”的叫卖声。只有到了中午,木头才会找一处安静的树荫,把条凳垫在板车下,坐下来吃早上带来的锅盔。这时候,他才有空给虎娘回个电话:“我在吃,你也吃吧!”

出来剔牙缝里的肉丝的女人说:“中午就吃一块干饼,挣的钱养几个老婆?”木头笑了,说:“还纸(几)个,就一个。”女人说:“一个女人养纸(几)个儿子?”木头说:“三个儿子,大虎二虎小虎,一前一后都上大学了,念书不要钱吗?天天卖菜还不够,就在嘴上省省……”女人点点头说句“不容易”,就回头给木头倒了杯热水送出来。

木头的菜总是在上午卖完,下午再卖些水果就是多赚的了。水果卖多卖少无所谓,不会像蔬菜那样不能隔夜,剩多了,第二天就少批一些。到下午六点,太阳在街西电视塔天线尖上让晚霞烤成蛋黄时,他就把车停到胡大胖熏烧摊下,不用张嘴胡大胖就会切两块钱的鹅肠,再给他一小袋调料。木头掏出包装袋里的调料,把鹅肠在手心掂掂,朝胡大胖点点头,意思是足秤,往板车肚下网兜里一天顺手捡的破烂中间一放,回家。

从悦来集到杨家桥十来里地,出了小街,就是一条笔直的路。木头左腋下夹住车把,把右手腾出来,从路边折了一枝杨柳,当鞭子挥舞起来,驱赶着自己,就唱起了那首歌:“我爱你,爱着你,就像老鼠爱大米……”难听的程度会让世界所有作曲家丧失创作信心。一个半小时之后,只要虎娘听到电话铃声,就知道木头已坐在杨家桥河边的一块青石上,一遍一遍地搓洗手指甲缝里的黑灰和菜汁,等她来接他。接上,他一定要抱虎娘坐到他的车中间,拉着走回杨家桥。虎娘说:“你放我下来,我脊沟出汗了!”木头说:“我喜欢这样……”晚上,木头把油亮亮的棉布袋里的钱倒在桌上,哗啦一大堆,他拿两臂围成一堆,自己数好本钱灌回袋中,剩多剩少都让虎娘收起来。他说:“聚着,让虎子交学费……”

木头走了。木头出了车祸,奄奄一息时木头说:“虎儿他娘,我不能挣钱了,抚恤金怕还不够大虎在城里买房的首付……”说完就闭上了眼。

木头死了,杨家桥人评价说:“是个男人!”

三十年前,木头要饭來到了杨家桥。那个风雪之夜,虎娘出来苫柴火堆,看到雪白的草堆下有一团黑,她当是猪在拱草,用脚踢了一下,却是一个活人!她拎起那团破烂说:“要不是我出来看到,一夜冻死了,杨家桥人不骂我歹毒吗?一年里屋里病死一个男人,门外冻死一个男人!”那人瑟瑟发抖,冻得一句话也说不出。虎娘给他吃了一碗饸饹,那人就活了过来,却还是痴呆呆的不说话。虎娘说:“你是木头呀?”那天晚上,虎娘说:“我是一个寡妇,你想留下来帮我把三个虎养大,你就睡在我床上;要是不愿意,你就睡在灶口草地上,天不亮就离开,别让杨家桥人看到。”木头就选择睡在了虎娘的床上,那时小虎才出生三个月。从此他在杨家桥就有了称呼:木头。

后来虎娘常常问起木头,为什么这样对她好,木头说:“一碗饸饹,一辈子烂在肚里消化不去,让你‘药死了……”

木头真的让她“药”死了,一碗饸饹换了他一生的辛劳!

儿子们走后,虎娘天天都坐在公墓里一遍一遍拨打那个号码,墓穴里便一遍一遍传出那首老歌的铃声:“我爱你,爱着你,就像老鼠爱大米……”却始终没有人接听。虎娘念叨说:“要是把那小喇叭声音弄小点儿,不就听到了吗?真是个木头人……”

[责任编辑 吴万夫]