超声与DSA 设备引导下颈椎脊神经根阻滞的临床疗效对照研究*

邹 聪 何云武 龙 慧 肖振平 李 晴 蒋李平 杨五洲 李勇霖

(南华大学附属第二医院疼痛科,衡阳 421001)

神经根型颈椎病 (cervical spondylotic radiculopathy, CSR) 的主要病因为颈椎退行性病变,包括椎间盘突出、钩椎关节增生和肥大,对神经根的压迫导致颈肩部及上肢症状,是临床上较常见的颈椎病类型,表现为相应神经根支配区疼痛或功能障碍[1,2],严重影响病人生活质量。数字减影血管造影技术(digital subtraction angiography, DSA) X 光机下选择性脊神经根阻滞治疗是有效治疗神经根型颈椎病的方法之一,准确靶神经根注射是治疗成功的关键。但设备要求较高,X 线辐射对医患身心和健康有一定影响。超声作为一种可视化影像学技术,可以实时辨别肌肉、血管、神经、骨骼,同时安全、无辐射。近年来超声引导下疼痛介入治疗得到了很大程度发展。Jee 等[3]利用超声引导行颈神经根阻滞治疗低位神经根型颈椎病病人取得较好疗效。我科自2017 年起,开展超声引导下颈部脊神经根阻滞治疗神经根型颈椎病,本研究比较两种常用的选择性颈神经根阻滞方法治疗神经根型颈椎病的疗效,为临床提供更优化治疗手段。现就临床效果和实用性报道如下。

方 法

1. 一般资料

本研究方案经南华大学附属第二医院伦理委员会批准[医伦审字(201701)号]。选取2017 年1 月至2018 年1 月就诊于疼痛科,诊断为C5~C7单神经根病变的颈椎病病人40 例,按抽签方式随机分为两组:超声引导下神经根阻滞组(U 组);DSA设备引导下神经根阻滞组(D 组),每组20 例。所有病人在治疗前均签署书面知情同意书。

纳入标准:①C5~C7单一脊神经所属区域出现神经根性疼痛和/或麻木;②接受了非甾体消炎镇痛药、脱水药物治疗和物理治疗,症状仍持续至少2个月;③CT 或MRI 提示椎间盘突出或神经根管狭窄;④病理征(-)。

排除标准:①存在区域阻滞技术的禁忌证者;②疼痛区域超过单一神经根所属区域颈椎病病人;③年龄< 18 岁或> 80 岁、妊娠、严重心肺疾患;④无法理解疼痛量表,不能配合者。

2.术前准备及操作

所有病人由同一疼痛专科医师操作完成。分别记录治疗前数字评分法 (numerical rating scale, NRS) 评分。

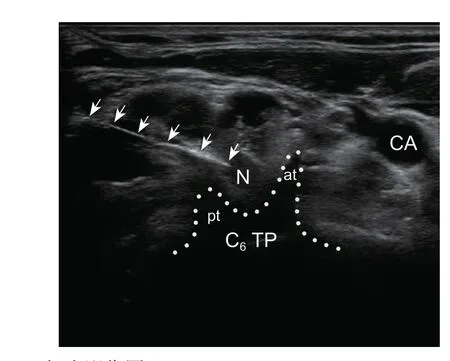

U 组:病人取平卧位,暴露颈项部,颈部垫5 cm薄枕,头偏向健侧,下颌尽量上抬。建立静脉通路,心电监护监测血压、心率、血氧饱和度、呼吸频率。静脉推注咪达唑仑2 mg 镇静。治疗区域常规消毒、铺巾。在超声成像 (MicroMaxx®, SonoSite,Inc., Bothwell, WA, USA) 中,选取频率15 MHz 线阵探头,菌套保护探头;在超声引导下进行脊神经定位,通过横突的形状识别C5~C7神经根。首先,将探头置于锁骨上窝,定位出前斜角肌与中斜角肌,在肌间沟扫查臂丛神经,此处可扫查到臂丛上、中、下干。向头端平移探头,定位出C7横突,C7仅有横突后结节,C7脊神经位于后结节前方。再向头端平移探头,C6横突前、后结节明显,前结节更高大,其神经根位于前后横突之间。C5横突前后结节基本等长,并更靠近颈内动脉,逐渐向头端扫查,可见C5神经根位于前后横突结节之间。扫查过程中配合使用彩色多普勒超声显像确定神经根周围血管、椎动脉的位置。以C6神经阻滞为例,确定目标脊神经后,用50 mm 22G 射频穿刺针,采用平面内进针方法(见图1)。诱发出原疼痛区域放电样痛,说明穿刺针位置准确,回抽确定无血液或脑脊液后,注入生理盐水0.5 ml,超声显像进一步证实穿刺针位于神经周边。如不能诱发原疼痛区域放电样痛,开启射频仪,进行神经感觉及运动测试,进一步确定神经定位准确。推注非离子型对比剂碘海醇0.5 ml,透视观测对比剂分布(见图2)。共计2 ml 0.2%罗哌卡因和地塞米松的混合物 (5 mg) 缓慢注入。所有注射均在实时超声引导下进行。最后退出针头,轻压注射部位2 分钟。

图1 超声影像图

图2 针尖位于横突外口,对比剂沿神经远端分布,椎间孔、硬膜外腔未见对比剂

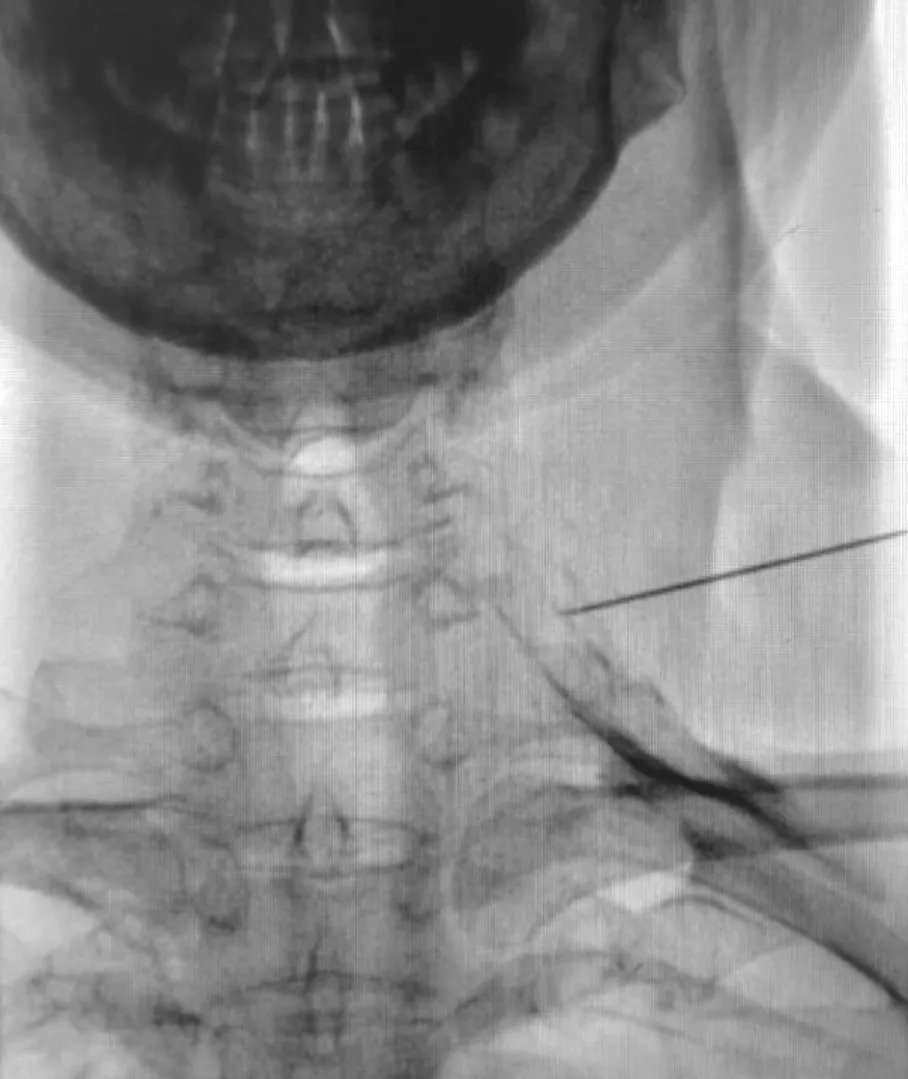

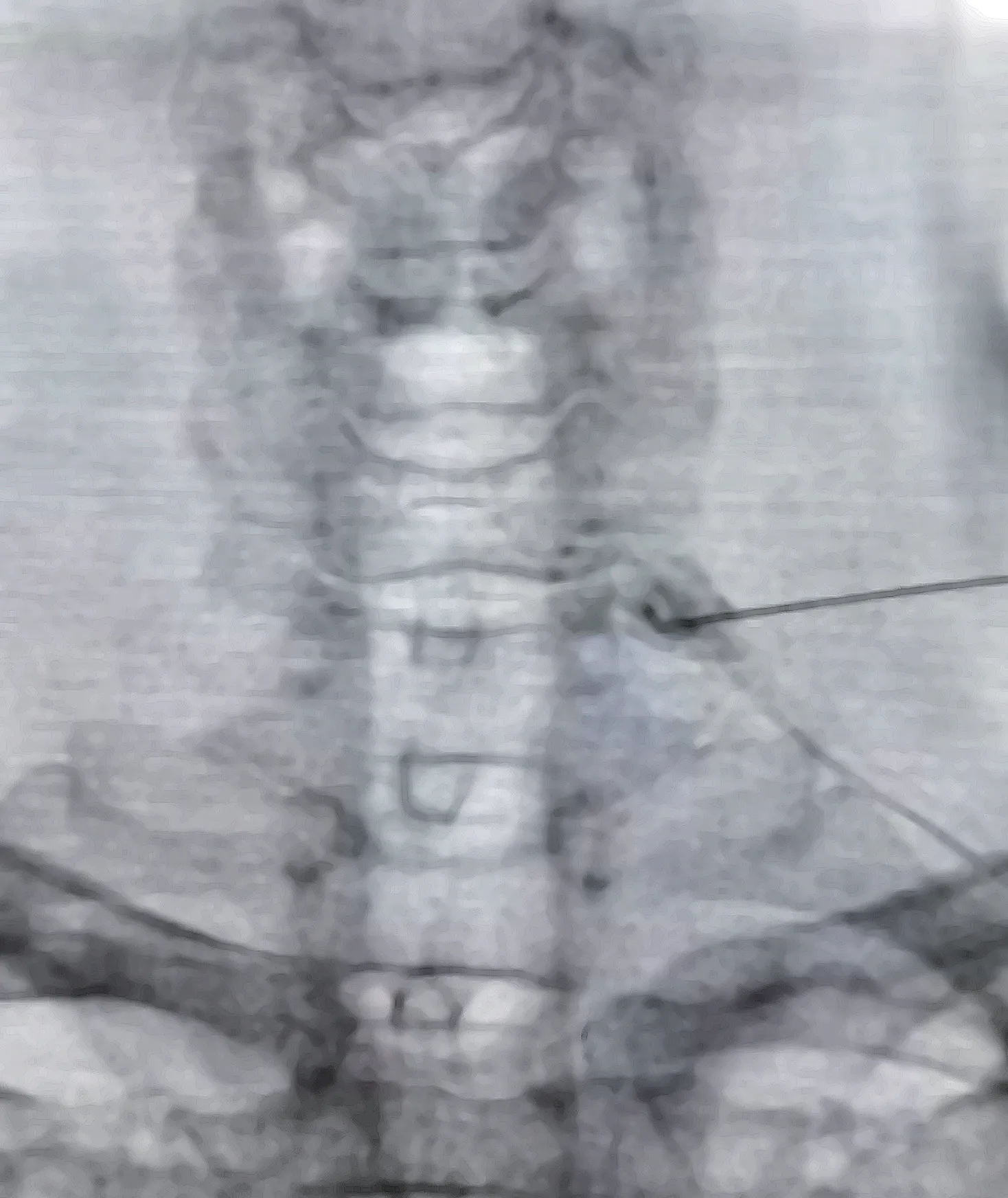

D 组:病人建立静脉通路,心电监护监测血压、心率、血氧饱和度、呼吸频率。取平卧位,暴露上半身,颈部垫5 cm 薄枕,下颌尽量上抬。静脉推注咪达唑仑2 mg 镇静。DSA 设备球管向患侧倾斜约45°,清晰显示目标脊神经椎间孔(见图3)。穿刺目标位置为椎间孔下部、关节突前部。采用透视“目标点-皮肤进针点-针尾”三点一线轴位穿刺。引发出病人放射性痛后,说明针尖位于神经根袖处。如果不能诱发原疼痛区域放电样痛,开启射频仪,进行神经感觉及运动测试,进一步确定神经定位准确。再正位透视观测针尖位于椎体椎弓根连线外侧缘位置,侧位透视显示针尖位于椎体后缘处,推注非离子型对比剂碘海醇0.5 ml,再次透视观测对比剂分布(见图4)。共计2 ml 0.2% 罗哌卡因和地塞米松的混合物 (5 mg) 缓慢注入。最后退出针头,轻压注射部位2 分钟。

图3 斜位X 线显示目标椎间孔,穿刺角度、方位

图4 正位X 线显示穿刺针位于椎间孔外口,对比剂分布于硬膜外腔、椎间孔,并沿脊神经分布

3. 观察指标及疗效分析

通过电话随访或病人现场复诊方式评定。①比较治疗后两组病人头晕、呼吸抑制等不良反应;②比较两组操作耗时;③比较正位透视下对比剂分布特点;④分别观察治疗前、治疗后即刻、4 小时、24 小时、1 周、1 月的NRS 评分;0 表示无痛,10表示剧痛,病人根据疼痛感受选择一个数字表示疼痛程度;⑤比较治疗后总体有效率。疼痛评分由同一医师完成。根据改良MacNab 标准评定疗效:优:症状完全消失,恢复原来的工作和生活;良:有轻微症状,活动轻度受限,对工作生活无影响;可:症状减轻,活动受限,影响正常工作和生活;差:治疗前后无差别,甚至加重。

4.统计学分析

采用SPSS 25.0 统计软件进行分析,正态分布的计量资料组间比较采用t检验,以均数±标准差(±SD)表示,偏态分布的计量资料比较采用秩和检验,以中位数 [M (Q)] 表示,计数资料比较采用卡方检验,等级资料采用秩和检验,以P< 0.05 为差异有统计学意义。

结 果

1.一般资料情况比较

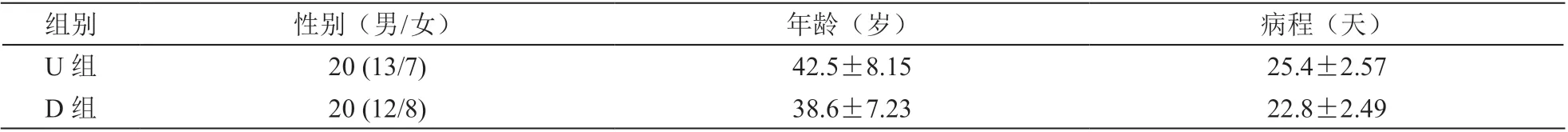

两组病人在性别、年龄、病程等方面比较差异无统计学意义(P> 0.05,见表1)。

表1 两组病人一般资料情况比较(±SD)

表1 两组病人一般资料情况比较(±SD)

组别 性别(男/女) 年龄(岁) 病程(天)U 组 20 (13/7) 42.5±8.15 25.4±2.57 D 组 20 (12/8) 38.6±7.23 22.8±2.49

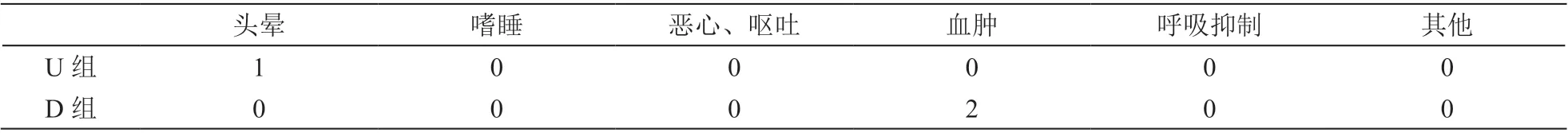

两组治疗后均无严重不良反应。U 组头晕1 例,D 组血肿2 例(见表2)。分析原因如下: U 组1例病人出现头晕,可能是颈背部垫枕较高,颈椎过度后伸所致。治疗完毕,体位改善后,症状缓解,病人无不良反应。D 组2 例病人出现血肿,可能原因是DSA 设备无法直视分辨出颈部血管位置,穿刺针致血管损伤。因穿刺针直径较小,损伤轻微,稍压迫后血肿即可控制,无严重不良后果出现。

表2 两组病人治疗后不良反应比较 (n = 20)

3.两组操作耗时比较

U 组操作耗时 (5.0±1.0) min;D 组操作耗时(12.0±0.8) min。差异有统计学意义(P< 0.05)。DSA 引导操作耗时明显:DSA 设备操作对病人体位要求较高,同时定位相对更繁琐,故所需时间更长。

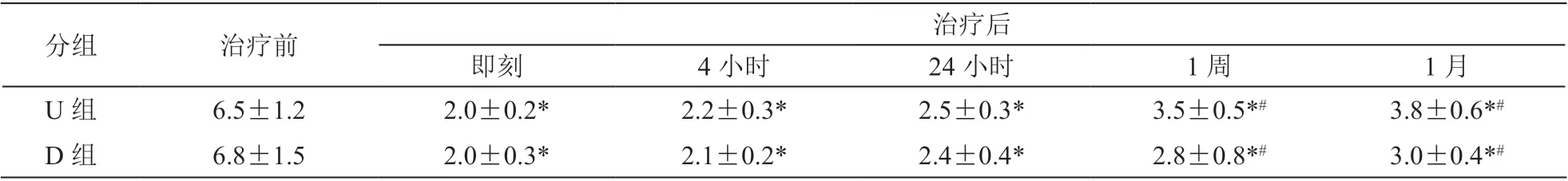

4.两组治疗前后各时间点NRS 评分比较

在为期1 月的研究中,两组病人在治疗后,NRS 评分均较治疗前有明显的改善。两组病人在治疗后1 周,疗效基本相似,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后1 月,原发症状有不同程度的复发,但较治疗前明显好转,差异有统计学意义(P< 0.05,见表3)。对基本生活质量无影响。

表3 两组病人治疗前后各时间点NRS 评分比较(n = 20,±SD)

表3 两组病人治疗前后各时间点NRS 评分比较(n = 20,±SD)

*P < 0.05,组内比较;#P < 0.05,组内比较

分组 治疗前 治疗后即刻 4 小时 24 小时 1 周 1 月U 组 6.5±1.2 2.0±0.2* 2.2±0.3* 2.5±0.3* 3.5±0.5*# 3.8±0.6*#D 组 6.8±1.5 2.0±0.3* 2.1±0.2* 2.4±0.4* 2.8±0.8*# 3.0±0.4*#

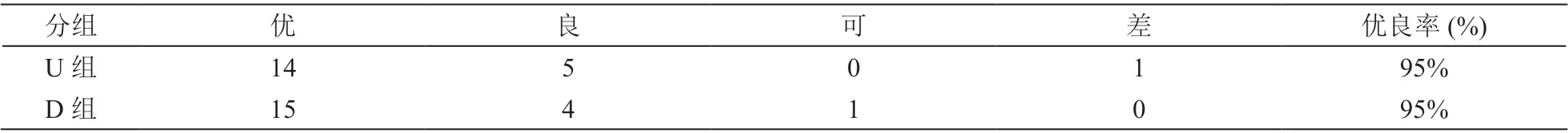

5.两组治疗后优良率比较

治疗后两组病人优良率均为95%。U 组病人疗效优为14 例,疗效良为5 例,优良率为95%。D组病人疗效优为15 例,疗效良为4 例,优良率为95%。两组比较差异无统计学意义(P> 0.05,见表4)。

表4 两组病人治疗后优良率比较 (n = 20, %)

6.阻滞成功后,U 组超声影像图、推注对比剂后X 线影像和D 组对比剂分布影像见图1~4。

讨 论

颈椎退行性变、椎间盘突出导致颈脊神经根受到机械性压迫和炎症因子的化学性刺激,被认为是诱发神经根型颈椎病的重要机制。神经根阻滞治疗是重要的治疗方法。选择性颈神经根阻滞是影像介导下在神经根周围注入少量局部麻醉药、糖皮质激素和B 族维生素等消炎镇痛混合液,起到改善局部血液循环,阻断疼痛神经传导通路,消除局部炎性水肿,营养周围神经等作用,进而达到改善症状的目的。能否将消炎镇痛液准确注射到责任颈神经根周围是治疗成功的关键。超声与DSA 设备引导是目前常用的两种引导技术。

在本研究中,病人分别在超声和DSA 设备引导下进行治疗,操作过程均顺利。对两组病人基本情况、操作消耗时间、不良反应、镇痛效能NRS 评分及总体优良率等方面进行充分比较,结果显示两种治疗方法均比较安全且创伤小。

超声应用之前,选择性颈神经根阻滞常采用C形臂或DSA 设备X 线透视引导,经椎间孔入路的注射药物可直接渗入硬脊膜外腔前间隙,更靠近神经根和背根神经节,也更靠近脊神经病变部位,明显改善根性疼痛。然而因椎间孔区域血管丰富,很难避免血管内注射。血管内注射最常见的血管为根动脉[4,5],颈动脉鞘的位置同样是影响术者选择穿刺入路的主要因素之一,若穿刺针尖位于椎间孔前半部分,针尖更容易损伤或刺入椎动脉[6]。Fitzgerald等[7]报道DSA 设备引导下颈部脊神经阻滞时颗粒状糖皮质激素误入根动脉、椎动脉均可导致小脑梗死和脑干梗死,早期表现为嗜睡,为颈脊神经阻滞最严重的并发症之一。

超声引导下颈椎椎间孔阻滞术是近年来该领域的热门研究方向[8]。解淑灿等[9]认为,超声引导下行脊神经根阻滞治疗是一种可视化、安全、可靠、无辐射的治疗技术。超声可视化图像可以清晰地实时观察血管、神经、针尖的位置及药物扩散,从而提高操作的安全性及注药的准确性[10]。本研究使用两种不同原理的影像介导技术进行神经根阻滞对比研究,穿刺过程中可辅助射频感觉及运动功能测试。定位准确后,通过对照对比剂的分布,进一步经X 线定位穿刺针位置。U 组阻滞目标点为目标椎体横突前后结节之间脊神经。采用平面内进针(见图1)待针尖位于脊神经处,推注对比剂0.5 ml。再进行X 线下透视(见图2),首先确定穿刺针位置,再通过注射对比剂,显示对比剂主要在横突尖端沿着神经根向远端分布,近端基本未见对比剂。D 组目标位置为椎间孔下部、上关节突前部(见图3)。穿刺完成后,正位影像显示针尖位于椎弓根外侧缘,侧位透视显示针尖位于椎体后缘处。推注对比剂碘海醇0.5 ml,显示对比剂主要沿着神经根袖向远端分布,少许沿着神经根渗透至椎弓根内侧向近端起始部、硬膜囊前间隙(见图4)。因超声受到骨性结构的阻挡衰减明显,超声定位的脊神经位于椎体横突前后结节之间,准确的称谓为神经干,此处与椎间孔外口距离为横突的长度。通过对比剂分布,说明神经阻滞位点有差别。研究中,两组病人治疗后,近期疗效显著,优良率无差异;U组无血管损伤、血肿等并发症出现,说明直视下操作定位准确,解剖结构分辨清楚,同时注意治疗过程中病人反应,血管内注射基本可以避免。Wakeling 等[11]报道使用两种技术混合辅助下的颈椎选择性神经根阻滞,即穿刺时使用超声动态辅助躲避血管,并使用X 线和造影剂避免血管误注,可减少并发症的同时降低术者暴露时间。本研究与其他学者[12,13]研究结果基本相似。

超声引导脊神经阻滞属神经孔外注射,基本无法实现孔内硬膜外腔隙阻滞,同时孔外注射有望减少药物性梗塞、血管损伤等严重不良反应的发生概率;操作更方便、简单、安全,同时费用成本更低。本研究不足之处:样本量较少,观察时间不长,远期疗效需进一步研究;本研究中主要探讨单一神经病变,临床中涉及多个神经根病变或双侧神经根病变是否有可行性需进一步研究。综上所述,超声引导下颈神经根阻滞因其可操作性强,安全、实时、近期疗效确切,值得在临床推广。