超声引导下胸椎旁阻滞治疗老年带状疱疹神经痛的研究

韩艳阳 翟楠楠 侯立仁

(新乡医学院第一附属医院疼痛科,新乡45301)

带状疱疹神经痛 (zoster-related neuralgia, ZRN)是指病人感染带状疱疹病毒后,在疱疹期间及疱疹愈合后出现的神经痛。病程小于1 个月为急性带状疱疹神经痛 (acute herpetic neuralgia, AHN),病程超过1 个月为带状疱疹后神经痛 (postherpetic neuralgia, PHN)[1]。据统计,在发达国家中50 岁以后,患带状疱疹神经痛的风险增加迅速,60 岁以上发病率为10%,85 岁时发病率达50%以上[2]。由于老年人基础疾病多,免疫机能下降,因此发生带状疱疹神经痛的概率更大[3],且发展为带状疱疹后神经痛的概率随年龄增加而增加。据统计,60 岁及以上发生PHN 的概率约为65%,70 岁及以上约为75%[4]。严重影响了老年病人的生活质量,部分病人由于疼痛的困扰出现了严重的焦虑或抑郁状态。目前临床上对于该病的治疗方法主要有口服药物、神经阻滞、射频治疗[5]和脊髓电刺激[6]等。老年病人由于体质较差,口服药物吸收差、不良反应多,效果往往不佳是目前临床面临的问题。本研究在药物治疗基础上,采用超声引导下胸椎旁阻滞联合皮内感受器阻滞进行治疗,疼痛缓解迅速。本研究选择了一种较射频和脊髓电刺激更为简便、易行、病人易于接受的治疗方法,在减少口服药物剂量和药物不良反应的同时,能有效地减少PHN 的发生,现报道如下。

方 法

1.一般资料

本研究经新乡医学院第一附属医院伦理委员会审核批准(2020366),选取2018 年1 月至2020 年6月我科确诊急性带状疱疹神经痛的80 例病人作为观察对象。按随机数字表法分为治疗组和对照组,每组各40 例。治疗组男性15 例,女性25 例,年龄60~83 岁,平均 (68.4±0.9)岁,病程5~30 天,平均 (12.9±1.2)天;对照组男性16 例,女性24 例,年龄60~85 岁,平均 (67.5±0.9)岁,病程1~26 天,平均 (12.9±1.2)天。两组在性别、年龄、病程方面比较差异无统计学意义(P> 0.05)。

纳入标准:①年龄 ≥ 60 周岁;②符合带状疱疹神经痛的诊断标准[4]:有带状疱疹史,表现为相应神经支配区针刺样、电击样、灼烧样疼痛,局部可有痛觉过敏、痛觉超敏或麻木感,可有疱疹或遗留色素沉着等,病变部位在T1~T12脊神经支配区域;③病史 < 1 个月;④数字评分法 (numerical rating scale, NRS) 评分≥ 4。

排除标准:①皮损部位出现细菌感染者;②免疫功能严重低下或长期服用糖皮质激素及免疫抑制剂者;③严重脏器功能损害者;④严重凝血功能障碍者;⑤局部麻醉药过敏者。

2.治疗方法

(1)对照组:按照专家共识规范药物治疗。泛昔洛韦片(0.5 g, 每日3 次,口服)、加巴喷丁胶囊(100~900 mg,每日3 次,口服,根据病人疼痛评分及不良反应情况控制药量)、腺苷钴胺(1.5 mg,每日1 次,肌肉注射),盐酸曲马多缓释片(每次50~100 mg,每12 小时1 次,口服)。

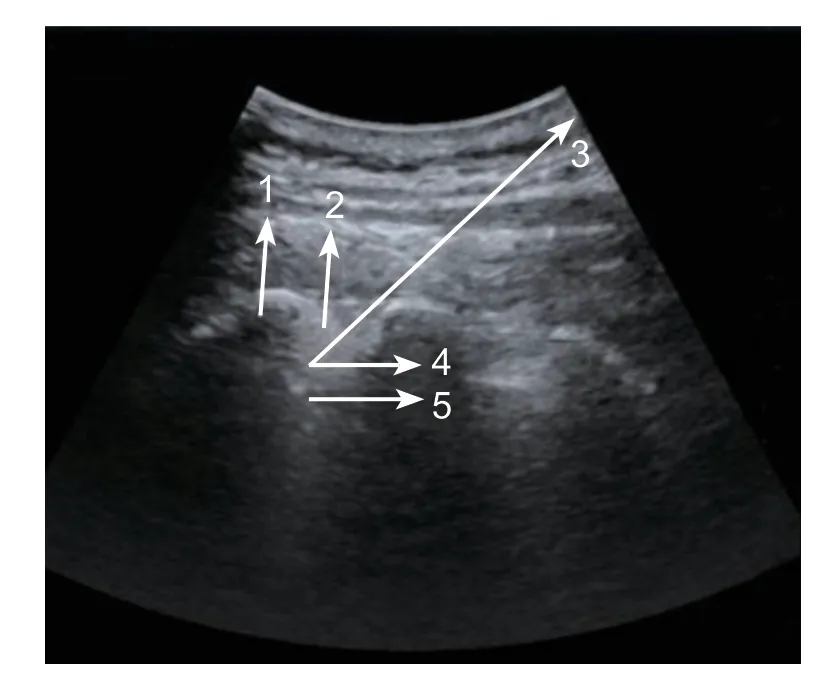

(2)治疗组:药物治疗同对照组,同时在超声引导下行胸椎旁神经阻滞及皮内感受器阻滞治疗。操作前病人均签署穿刺同意书,治疗在无菌治疗室进行。病人取俯卧位,确定并标记穿刺节段,心电监护,常规消毒铺巾,将低频超声探头置于胸椎棘突旁约2~3 cm,长轴扫描显示横突、位于横突间的肋横突上韧带及下方高回声随呼吸运动的胸膜。采用平面内进针,针尖穿过肋横突上韧带有突破感,至横突根部、肋横突上韧带与胸膜组成的胸椎旁间隙,回抽无气、无血、无脑脊液,每个节段注射3~5 ml 神经阻滞液,注射成功的标志为胸膜下压(见图1)。神经阻滞液为2%利多卡因5 ml + 地塞米松磷酸钠5 mg + 维生素B120.5 mg + 0.9%生理盐水稀释共20 ml。皮内感受器阻滞:在疼痛明显部位选择3~4 处痛点,每处注射神经阻滞液1~2 ml,使局部形成0.5~1 cm直径大小的皮丘。3 天治疗1 次,共治疗3 次。

图1 低频超声下胸椎旁长轴图

3.观察指标

(1)采用NRS 评分评价疼痛程度,病人用 0 ~10这11 个数字描述疼痛强度,数字越大疼痛程度越严重,记录两组病人治疗前、治疗后当日、治疗后1 周、2 周及1 月的NRS 评分。

(2)睡眠质量评分:根据匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh sleep quality index, PSQI),对入睡时间、睡眠时长、睡眠效率、睡眠质量等进行评定,一共涉及7 类问题,每类得分0~3 分,总分21 分,分数高低与病人的睡眠质量负相关[4]。记录两组病人治疗前、治疗后1 周、2 周及1 月的睡眠情况。

(3)记录治疗1 月后两组病人每日口服加巴喷丁及曲马多用量。

(4)PHN 的发生率:根据治疗后3 个月病人的NRS 评分进行判定,≤3 分表示痊愈,> 3 分表示形成PHN。PHN 发生率(%) =(PHN 发生的例数/总病例数)×100%。

4. 统计学分析

运用SPSS 20.0 统计软件和Excel 进行数据分析处理。计量资料采用均数±标准差 (±SD)表示,组间比较采用t检验,组内比较用重复测量方差分析。PHN 的发生率采用卡方检验。P< 0.05 为差异有统计学意义。

结 果

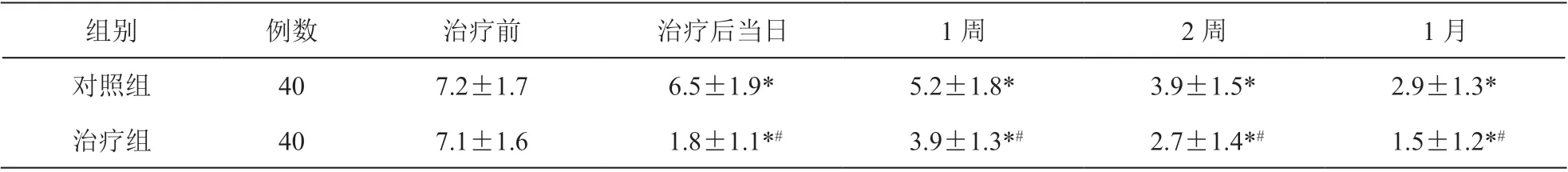

1.两组病人NRS 评分比较

两组病人治疗前NRS评分无明显差异 (P> 0.05),两组治疗后较治疗前均明显降低 (P< 0.05)。治疗后当日、治疗结束1 周、2 周、1 月后随访发现,治疗组NRS 评分低于对照组(P< 0.05,见表1),结果显示治疗组疼痛改善更明显。

表1 两组病人治疗前后NRS 评分比较(±SD)

表1 两组病人治疗前后NRS 评分比较(±SD)

*P < 0.05,与治疗前相比;#P < 0.05,与对照组相比

组别 例数 治疗前 治疗后当日 1 周 2 周 1 月对照组 40 7.2±1.7 6.5±1.9* 5.2±1.8* 3.9±1.5* 2.9±1.3*治疗组 40 7.1±1.6 1.8±1.1*# 3.9±1.3*# 2.7±1.4*# 1.5±1.2*#

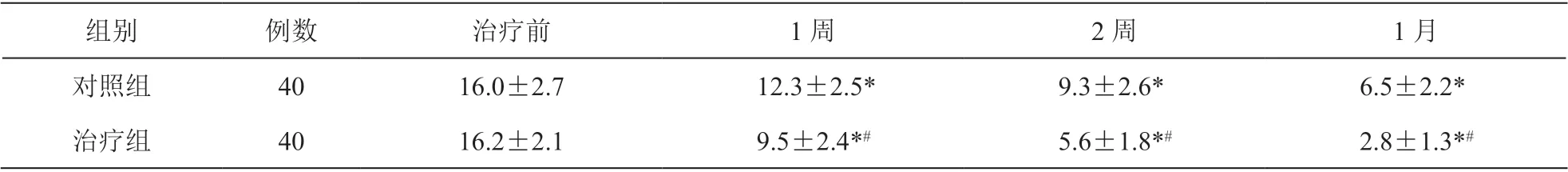

2. 两组病人PSQI 评分比较

两组病人治疗前PSQI 评分无明显差异(P> 0.05),两组治疗后较治疗前均明显降低(P< 0.05)。治疗结束1 周、2 周、1 月后随访发现,治疗组的睡眠评分低于对照组(P< 0.05,见表2),结果显示治疗组睡眠改善更明显。

表2 两组病人治疗前后PSQI 评分比较(±SD)

表2 两组病人治疗前后PSQI 评分比较(±SD)

*P < 0.05,与治疗前相比;#P < 0.05,与对照组相比

组别 例数 治疗前 1 周 2 周 1 月对照组 40 16.0±2.7 12.3±2.5* 9.3±2.6* 6.5±2.2*治疗组 40 16.2±2.1 9.5±2.4*# 5.6±1.8*# 2.8±1.3*#

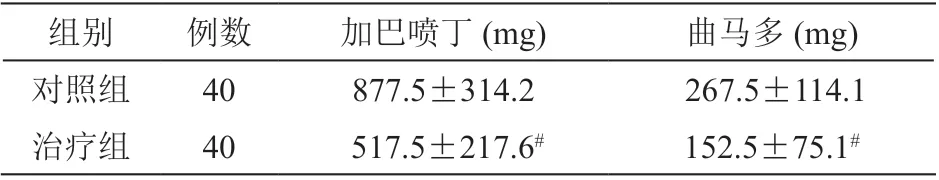

3. 治疗结束1 月后两组每日口服加巴喷丁、曲马多剂量比较

治疗结束1 月后随访发现,治疗组病人每日口服加巴喷丁、曲马多药物剂量低于对照组(P< 0.05,见表3),结果显示治疗组每日口服药物量较低。

表3 两组病人加巴喷丁、曲马多用量比较(±SD)

表3 两组病人加巴喷丁、曲马多用量比较(±SD)

#P < 0.05,与对照组相比

组别 例数 加巴喷丁(mg) 曲马多(mg)对照组 40 877.5±314.2 267.5±114.1治疗组 40 517.5±217.6# 152.5±75.1#

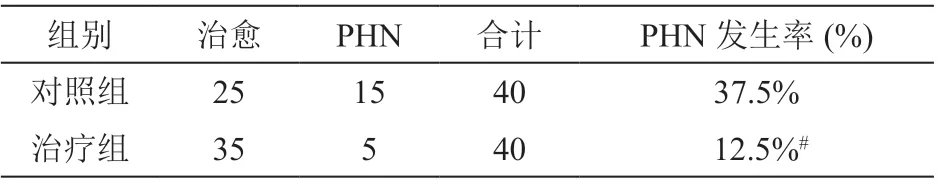

4.治疗后两组PHN 发生率比较

治疗后3 个月随访,治疗组PHN 发生率为12.5%,对照组PHN 发生率为37.5%,结果显示治疗组PHN 发生率低于对照组,两组PHN 发生率比较差异有统计学意义(P< 0.05,见表4)。

表4 两组病人治疗后PHN 发生率比较

讨 论

带状疱疹神经痛是疼痛科的常见病、多发病。相较于年轻人而言,老年人基础疾病多,免疫机能差,清除VZV 的速度减慢,VZV 引起神经组织局部出血、脱髓鞘、感觉神经纤维变性和营养支持不足等,导致外周神经和中枢神经敏化,所以出现带状疱疹后神经痛的概率增大[7],这严重影响了老年人的日常生活和社交活动,故本研究以年龄60 岁及以上的病人作为研究对象。

本研究发现治疗后当日、1 周、2 周及1 个月两组的NRS 评分和PSQI 评分较治疗前均显著下降,但对照组在NRS 评分和PSQI 评分方面仍高于治疗组。1 月后随访发现对照组加巴喷丁、曲马多口服药物的剂量也明显多于治疗组,且在PHN 的发生率方面明显高于治疗组。目前研究发现带状疱疹神经痛病人在病理改变方面,相邻节段的脊髓背根神经节 (dorsal root ganglion, DRG) 均有淋巴细胞浸润,提示显著的炎症改变[8]。胸椎旁注射过程中,药液渗透至DRG,药液中的地塞米松可通过靶向治疗作用于损伤的DRG,抑制该部位及临近组织的炎症反应。利多卡因的扩散可以阻断脊神经的前支、后支以及脊膜支的痛觉传导,通过阻断邻近的胸交感神经节,不仅可以抑制交感神经的异常兴奋,还可以扩张微血管,改善微循环,促进受损神经末梢的修复[9,10],减少自发痛与触诱发痛,进而改善病情。皮内感受器阻滞将药物注射到受损的末梢神经,不仅可以阻断伤害性感受的传入,还可以促进末梢神经的修复,达到神经终末端的覆盖治疗。本研究结果证实,早期行超声引导下胸椎旁阻滞联合皮内感受器阻滞治疗,可促进受损神经炎症反应的消退,抑制神经的异常放电,减轻疼痛,改善睡眠,缓解焦虑、抑郁状态,提高病人生活质量,并能有效降低PHN 的发生率。

本研究在超声引导下进行胸椎旁阻滞实现了操作过程可视化,采用长轴平面内技术,动态观察穿刺及注射过程,不仅可提高疗效和成功率,同时可减少血气胸、误入血管、蛛网膜下腔等并发症[11]。

综上所述,超声引导下胸椎旁阻滞联合皮内感受器阻滞治疗老年急性期带状疱疹神经痛较单纯药物治疗,在减轻疼痛、改善睡眠和生活质量、减少镇痛药物的使用方面疗效确切,并能有效减少PHN的发生。但带状疱疹神经痛的发病机制尚未完全明确,仍需进一步研究。本次研究的不足之处是临床样本量较少,希望今后可开展大样本、多中心的随机临床试验,进一步验证本次观察结果。