致心律失常型右心室心肌病伴发心律失常性心肌病1例

陈少敏,孙 超,王新宇,张 媛,刘书旺

(北京大学第三医院心内科、血管医学研究所,国家卫生健康委心血管分子生物学与调节肽重点实验室,分子心血管学教育部重点实验室,心血管受体研究北京市重点实验室,北京 100191)

致心律失常型右心室心肌病(arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy,ARVC)是一种遗传性心肌病,以右心室心肌被纤维和脂肪组织替代为病理特征,约50%的患者双心室受累[1]。西方人群该病患病率约为1/5 000~1/1 000,临床比较少见。在该病发展的不同阶段,先后出现心律失常、右心室结构及功能异常以及全心衰竭等临床表现,是35岁以下人群心脏性猝死(sudden cardiac death,SCD)的重要原因之一[2]。该病的心律失常以室性心律失常为特征,但房性心律失常同样很多见,长时间的快速性房性心律失常可以导致心功能进一步恶化。本文报告1例北京大学第三医院收治的ARVC伴发房性心动过速,并导致心律失常性心肌病的病例。

1 病例报告

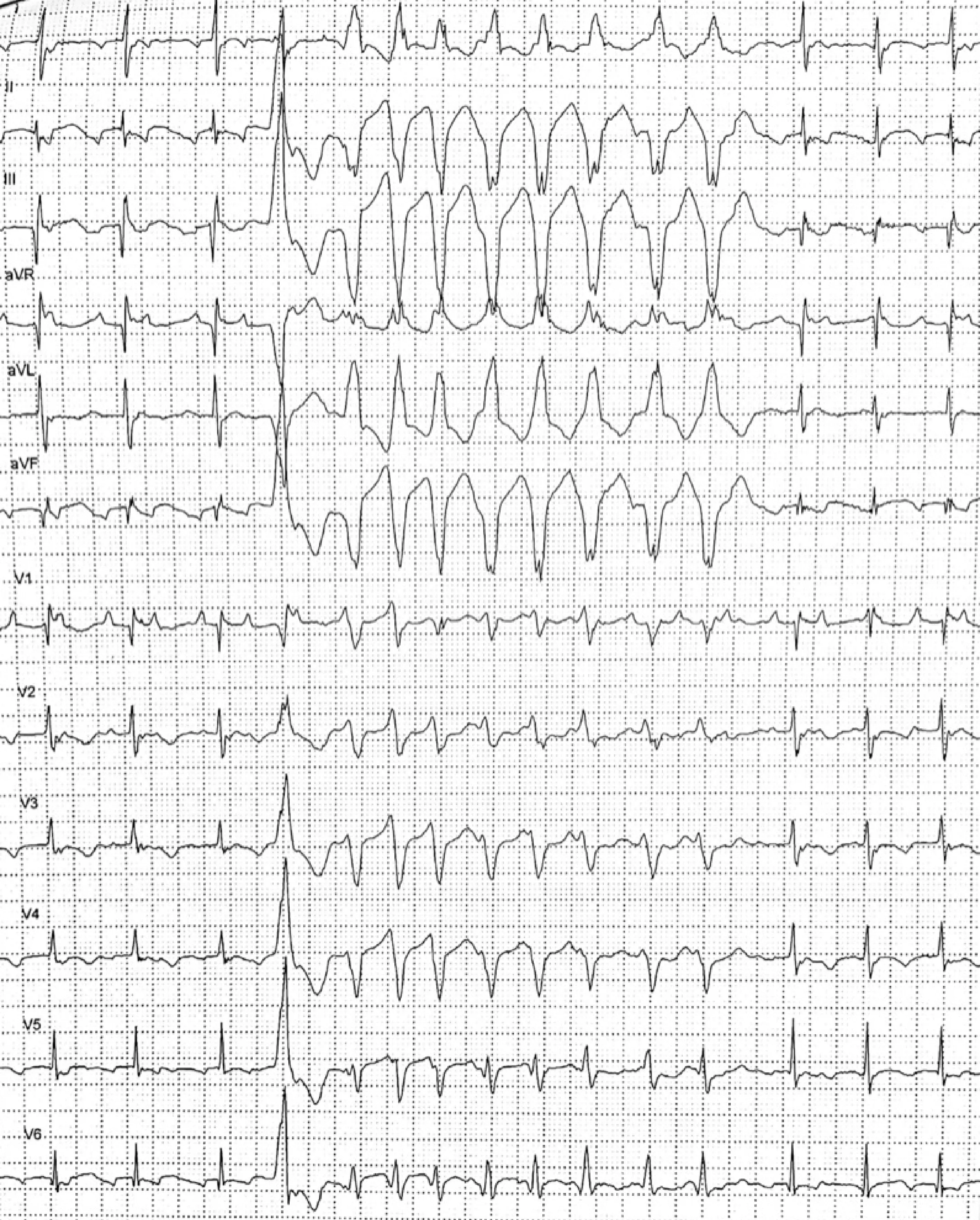

患者为男性,51岁,主因“间断心悸伴乏力23年,加重4个月”入院。23年前患者干农活时出现阵发性心悸伴四肢乏力,持续3~5 min后自行缓解。此后症状间断出现,多发生于干农活时,每1~3个月发作一次,日常活动耐量无下降。4个月前患者在骑车5 km后再发心悸伴四肢乏力,无呼吸困难、纳差、腹胀,夜间可平卧入睡。就诊于当地医院,心电图检查显示房性心动过速,2 ∶1下传心室(图1)。实验室检查示氨基末端B型利钠肽前体(N-terminal pro-B-type natriuretic peptide,NT-proBNP)5 586 ng/L。外院给予酒石酸美托洛尔50~100 mg/d、地高辛0.125 mg/d、利伐沙班20 mg/d治疗,患者心悸减轻,仍感明显乏力,不能胜任日常工作,先后就诊多家医院,多份心电图显示房性心动过速,不等比例下传心室,心室率80~140次/min。既往有吸烟史20年,4支/d,戒烟7年,偶尔饮酒。有一弟体检时心电图显示有室性早搏,超声心动图检查未发现异常,父母已经去世,死因不详,无子女。

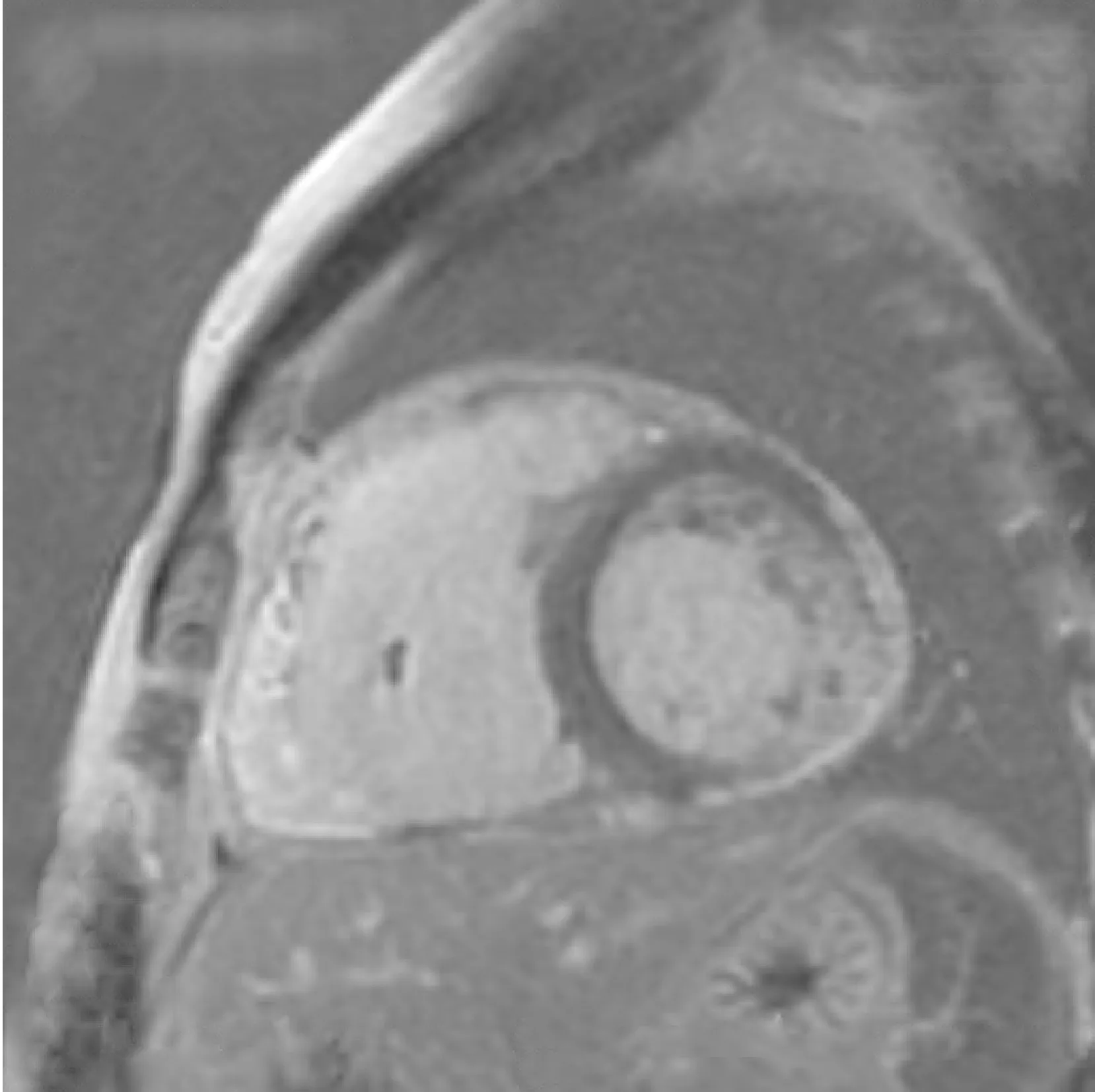

入院查体:脉搏75次/min,血压138/90 mmHg,肺部查体无异常发现。心界向左扩大,心率75次/min,律不齐,可闻及早搏,心音低钝,各瓣膜听诊区未闻及杂音。肝脾未触及肿大,双下肢无水肿。辅助检查:(1)动态心电图:房性心动过速,2 ∶1下传心室,非持续性室性心动过速(图2)。(2)超声心动图:全心增大,以右心室为著(左心房面积23 cm2,右心房面积21 cm2,左心室舒张末期内径56.5 mm,右心室流出道内径45 mm),左心室壁运动弥漫减低(以下壁为著),右心室壁运动弥漫减低,三尖瓣反流(轻度),肺动脉收缩压30 mmHg,左心室射血分数(ejection fraction,EF)40%。(3)心脏磁共振成像:右心室明显增大(舒张末期容积指数149 mL/m2),右心室室壁瘤形成,右心室室壁运动弥漫减低,EF值8%;左心室室壁运动弥漫减低,EF值35%;右心室游离壁及左心室前壁、侧壁、下壁基底段至中段见心外膜下延迟强化(图3)。(4)冠状动脉造影结果:第一对角支近段狭窄40%~50%,左回旋支近段狭窄20%~30%,右冠状动脉中段狭窄30%~40%。

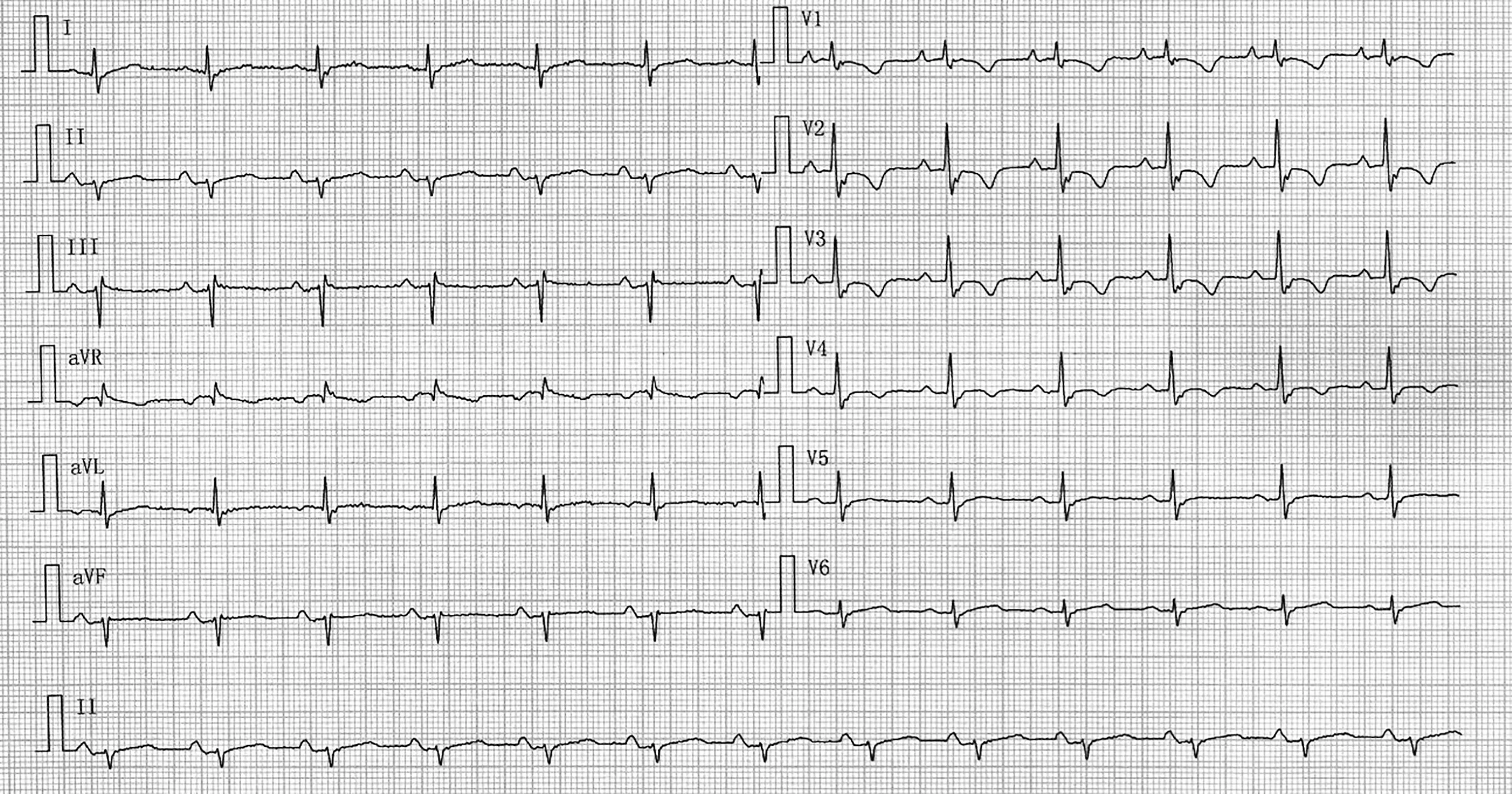

诊疗经过及随访结果:根据2010年ARVC专家共识(ARVC task force criteria 2010)[3],ARVC诊断明确,合并无休止房性心动过速、全心衰竭,建议患者卧床休息、限制体力活动,给予口服美托洛尔100 mg/d、地高辛0.125 mg/d、螺内酯20 mg/d、雷米普利2.5 mg/d、利伐沙班20 mg/d、阿托伐他汀20 mg/d等药物治疗。患者于入院第5天自行转复为窦性心律(图4),心电图V1~V6导联可见Epsilon波,V1~V4导联T波倒置。入院第8天植入双腔植入性心脏复律除颤器(implantable cardioverter difibrillator,ICD),除颤电极放置于右心室间隔部。患者出院后美托洛尔增量为125 mg/d,并加用胺碘酮0.1 g/d,控制室性心律失常,预防房性心动过速复发。严格限制日常体力活动强度,仅从事强度为1~2代谢当量(metabolic equivalent,MET)的体力活动。出院1个半月后恢复日常工作(轻体力劳动)。出院后6个月复查超声心动图显示,左心室明显缩小,收缩功能恢复正常,EF值60%;右心室及右心房略缩小(表1)。出院后2周、3个月、6个月ICD程控,无心房、心室高频事件出现。基因检测(全外显子组测序)结果提示,与ARVC相关的PKP2基因发现有一个意义未明的突变 (c.2145+5G>A),DSP基因发现一个意义未明的突变(c.3338G>A),另外一个与长QT综合征1型有关的KCNQ1基因突变(c.1831G>A)。患者的一级亲属只有一弟,不同意行基因检测。

图1 心电图:房性心动过速,2 ∶1下传Figure 1 Electrocardiogram:Atrial tachycardia with 2 ∶1 conduction

2 讨论

ARVC不仅可累及右心室、左心室,同样可累及心房。ARVC患者尸体解剖后可见窦房结内脂肪组织浸润[4],动物试验发现ARVC狗的左心房心肌被纤维和脂肪组织替代[5]。临床研究显示,ARVC患者可出现心房扩大和快速性房性心律失常,包括心房颤动、心房扑动和房性心动过速。Wu等[6]观察了100例ARVC患者,发现存在右心房扩大、左心房扩大和快速性房性心律失常的患者分别为45例、16例和3例;对这些患者随访91个月,出现右心房扩大、左心房扩大和快速性房性心律失常的患者分别为8例、7例和6例。Cardona-Guarache等[7]回顾性分析了117例确诊ARVC的患者,发现26 例存在1种或以上的房性心律失常,其中心房颤动19例,心房扑动9例,房性心动过速8例。Saguner等[8]对90例ARVC患者随访5.8年,发现20%的患者发生心房颤动、心房扑动,且心房颤动、心房扑动的发生与右心室收缩功能低、左心房扩大、右心房扩大相关。ARVC患者快速性房性心律失常的发生导致心力衰竭和死亡风险增加[9],但ARVC伴发心律失常性心肌病的个案报道较少见。本例患者在房性心动过速发生后出现明显乏力,超声心动图和心脏磁共振成像发现左心室收缩功能明显减低。随着房性心动过速终止,超声心动图显示左心室收缩功能恢复正常,提示心律失常参与了本例ARVC患者的心功能恶化,因此,回顾性诊断为心律失常性心肌病。心律失常性心肌病在临床上有两种情形,一种是既往无心力衰竭,心律失常是心力衰竭的唯一病因;另一种是心律失常使原有心脏疾病的患者心功能恶化[10]。本病例属于第二种情形,根据心脏磁共振成像的结果,患者本身存在ARVC导致的左心室受累,表现为左心室前壁、侧壁及下壁心外膜下延迟强化,房性心动过速的持续存在导致左心室收缩功能下降。

图2 动态心电图:房性心动过速2 ∶1下传,非持续性室性心动过速呈左束支阻滞图形,电轴左偏(Ⅱ、Ⅲ、aVF导联QRS波群为负向,aVL导联为正向)Figure 2 Holter:Atrial tachycardia with 2 ∶1 conduction,non sustained ventricular tachycardia with a left bundle branch block morphology and superior axis (negative QRS complex in leads Ⅱ,Ⅲ and aVF,and positive QRS complex in lead aVL)

图3 心脏磁共振成像:右心室明显增大,右心室游离壁、左心室前壁、侧壁及下壁见心外膜下延迟强化Figure 3 Cardiac magnetic resonance imaging:Enlarged right ventricle and subepicardial delayed gadolinium enhancement in the free wall of right ventricle,the anterior wall,lateral wall and inferior wall in left ventricle

ICD植入是预防ARVC患者猝死的重要手段,有心脏骤停、持续性室性心动过速或右心室严重功能障碍(EF≤35%)/左心室严重功能障碍(EF≤35%)等高危因素的人群,若每年危及生命心律失常发生率>10%,则需要植入ICD(Ⅰ类适应症)[11]。有晕厥、非持续性室性心动过速或中度右心室/左心室功能障碍者为SCD中危人群,为植入ICD Ⅱa类适应症。本例患者心脏磁共振成像测量的右心室EF值和左心室EF值均严重下降,同时存在非持续性室性心动过速,有植入ICD的指征。然而快速性房性心律失常可能会导致ICD不适当放电,Saguner等[8]研究提示,存在心房颤动/心房扑动的患者与无心房颤动/心房扑动的患者相比,ICD不适当放电显著增加(56%vs.16%,P=0.014)。本例患者在植入ICD后,应用胺碘酮以预防快速性房性心律失常的发作,避免发生ICD不合适的放电。

图4 窦性心律心电图:V1~V6导联均可见Epsilon波,V1~V4导联T波倒置Figure 4 ECG in sinus rhythm:Epsilon wave in leads V1 to V6,and inverted T wave in leads V1 to V4

表1 超声心动图参数变化情况Table 1 Changes in echocardiographic parameters

ARVC患者由于右心室扩大、室壁瘤形成和室壁运动减低,容易形成附壁血栓,这些血栓脱落会导致肺栓塞[12]。对于已经发生过血栓栓塞的患者,需要接受抗凝治疗,但没有血栓栓塞病史的患者不建议进行预防性抗凝治疗[11]。ARVC伴发房性心律失常的患者可发生左心房血栓形成,导致体循环栓塞。Cardona-Guarache等[7]报道,伴有快速性房性心律失常的ARVC患者栓塞发生率为8%。因此,我们认为,ARVC伴发房性心律失常的患者即使没有发生过血栓栓塞,也需要接受预防性抗凝治疗。

临床中要积极治疗ARVC伴发的快速性房性心律失常,治疗方法除了抗心律失常药物,也可以考虑射频消融。Cardona-Guarache等[7]对8例患者进行射频消融,无手术并发症发生,随访3.4年,其中3例无复发。本例患者房性心动过速在入院后自行终止,且未再次发作,因此未行射频消融。通过限制运动及应用改善心脏重构药物、胺碘酮和大剂量β受体阻滞剂,本例患者房性心动过速未再发作,心功能也得到很大程度改善。

综上所述,ARVC患者快速性房性心律失常很多见,可以导致心力衰竭恶化,并可能导致ICD不合适放电和体循环栓塞。因此,要对ARVC患者的快速性房性心律失常进行积极治疗。